3普通心理学第三章动机

- 格式:ppt

- 大小:59.00 KB

- 文档页数:50

心理学——动机动机在心理学中扮演着重要的角色。

它是指驱使个体行动的力量和动力,是实现目标的内在激励机制。

动机作为一个广泛而复杂的主题,不仅涉及到个人内部的心理过程,还与环境因素、个体差异等多种因素相互作用。

本文将重点探讨心理学中的动机理论以及动机对个人行为和成就的影响。

一、动机的概念与分类动机是指推动个体行动的内在力量和动力。

它是人类行为的基础,促使个体朝着特定目标努力。

根据动机的来源可以将其分为内在动机和外在动机。

内在动机源于个体内部的需求和愿望,如获得成就感、满足好奇心等;外在动机则指个体为了获得外部奖励或避免惩罚而行动,如追求奖金、避免批评等。

此外,动机还可以根据其强度和持久性进行分类,分为本能性动机和学习性动机。

二、动机理论的发展与应用在心理学中,有许多著名的动机理论被提出并得到广泛应用。

其中最具代表性的有马斯洛的需求层次理论、赫兹伯格的动机-卫生理论和自我决定理论等。

首先,马斯洛的需求层次理论认为人类的需求可以分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求五个层次,个体会按照这个层次的顺序来满足需求。

这一理论提出了人类心理需求的层次结构,对人类行为的动机动力进行了深入研究。

其次,赫兹伯格提出的动机-卫生理论将动机分为成就动机和激励动机两种。

成就动机是指个体为了获得成就感、展现自己的能力而进行行动;激励动机则是个体为了外部奖励或避免惩罚而行动。

这一理论对个体内在动机和外在动机进行了清晰的划分和描述。

最后,自我决定理论强调个体对自身行为的自主性和自我决定性的重要性。

根据该理论,个体追求满足三种根本的基本需求:对于能力和能力的满足感的需求、人际关系的需求以及自主性和自主性的需求。

只有当这些需求得到满足时,个体的动机水平才会最高。

这些理论为心理学者研究和理解个体动机提供了重要的启示和指导,并在实践中得到了广泛应用。

通过理解和满足个体的动机需求,可以提高个体的积极性和工作/学习效果。

三、动机对个人行为和成就的影响动机对个体行为和成就具有重要影响。

普通心理学动机(二)引言概述:本文将深入探讨普通心理学中的动机理论,旨在帮助读者更好地理解和应用这一重要概念。

动机是指驱使人们行动的内在或外在因素,它对于个体的行为、目标设定和自我激励都起着至关重要的作用。

在本文中,我们将从以下五个方面对普通心理学动机进行论述,包括心理需求,动机的类型,动机的源泉,动机与目标设置以及自我激励。

正文:一、心理需求:1.生理需求:饮食和睡眠需求对动机产生重要影响。

2.安全需求:个体对安全和稳定环境的需求会影响其动机水平。

3.社交需求:人们对社交关系、友谊和归属感的需求也是动机的重要来源。

4.尊重需求:个体对自尊和尊重的需求驱使其追求成就和社会地位。

5.自我实现需求:个体追求自我发展、实现潜力和追求个人目标的需求。

二、动机的类型:1.内在动机:个体从内部获得满足感和乐趣。

2.外在动机:个体从外部因素获得奖励和认可。

3.固有动机:个体对某项活动本身感兴趣,而非外部因素驱使。

4.激励动机:个体通过外部因素获得激励,促使其行动。

5.成就动机:个体通过达到目标和克服障碍获得成就感。

三、动机的源泉:1.生理因素:生理需求的满足会产生动机。

2.社会因素:个体的动机受到社会环境和他人的影响。

3.认知因素:个体对目标的认知和评估会影响其动机的水平。

4.情绪因素:情绪状态对动机产生重要影响。

5.个体因素:每个人的性格、价值观和个人经验会影响其动机。

四、动机与目标设置:1.目标设定理论:明确、具体和可衡量的目标有助于激发个体的动机。

2.动机与自我调节:动机是个体启动和维持自我调节过程的关键。

3.自我效能感:个体对于达到目标的信心和能力会影响其动机水平。

4.驱动力和坚持力:高度激励和自我调节能力强的个体更容易达到目标。

5.反馈与奖励:个体获得目标反馈和奖励会增强其动机和继续努力的意愿。

五、自我激励:1.内在动机与自律:个体对工作和任务的内在兴趣和自我约束能力对自我激励至关重要。

2.自我激励和意志力:个体通过自我激励和控制意志力来实现长期目标和设定。

一、动机的涵义及其功能(一)动机的涵义动机是由目标或对象引导、激发和维持个体活动的一种内在心理过程或内部动力。

也就是说,动机是一种内部心理过程,而不是心理活动的结果。

(二)动机的功能1、激活功能动机是个体能动性的一个主要方面,它具有发动行为的作用,能推动个体产生某种活动,是个体由静止状态转向活动状态。

如为了消除饥饿而引起择食活动,为了获得优异成绩而努力学习,为了取得他人赞扬而勤奋工作等。

动机激活量的大小,是由动机的性质和强度决定的。

一般,中等强度的动机有利于任务的完成。

2、指向功能动机不仅能激发行为,而且能将行为指向一定的对象或目标。

如在学习动机的支配下,人们可能去图书馆或教室,在休息动机的支配下,人们可能去电影院、公园或娱乐场所。

3、维持和调整功能动机具有维持功能,它表现为行为的坚持性。

当动机激发个体的某种活动后,这种活动能都坚持下去,同样要受到动机的调节和支配。

当活动指向个体所追求的目标时,这种活动就会在相应动机的维持下继续下去,相反,当活动背离了个体所追求的目标时,进行这种活动的积极性就会降低,或者完全停止下来。

二、动机与需要(一)需要及其种类1、需要的涵义需要是有机体内部的一种不平衡,它表现在有机体对内部环境或外部环境生活条件的一种稳定的需求,并成为有机体活动的源泉。

需要是由个体对某种客观事物的要求引起的。

这种要求可能来自有机体的内部,也可能来自个体周围的环境。

需要是个体活动的基本动力,是个体行为动力的重要源泉。

最后,人的需要和动物的需要有着本质的区别。

人的需要主要是由人的社会性决定的,具有社会的性质,人的需要的内容以及满足需要的手段也和动物不同,由于人有意识,人的需要会受到意识的调节与控制。

简单说需要的特点是:对象性:指向某种具体的事物或对象,即可物质也可精神。

动力性:是人从事各种活动的基本动力,是人的一切积极性的源泉社会性:区别于动物的高层次需要。

2、需要的种类:人的需要是多种多样的,按起源可分为自然需要和社会需要;按指向的对象可分为物质需要和精神需要。

普通心理学彭聃龄第五版重点普通心理学是一门研究人类心理与行为的学科,它研究的对象是普通人,即没有心理障碍或疾病的人群。

彭聃龄的《普通心理学》第五版是该领域的经典教材,本文将重点介绍该教材的内容。

第一章:心理学的发展与方法这一章主要介绍了心理学的定义、发展历程以及研究方法。

心理学作为一门学科,经历了漫长的发展过程,从最初的哲学思考,到现代科学研究。

研究方法包括实验法、观察法、访谈法等,这些方法对于心理学的研究和应用具有重要意义。

第二章:心理学的生物基础这一章主要介绍了人类的神经系统和生理机制对心理活动的影响。

包括大脑结构、神经元活动、神经递质等内容。

通过研究人类的生物基础,可以更好地理解人的行为和心理活动。

第三章:感知与知觉这一章主要介绍了人类的感知和知觉过程,包括视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉等感官的工作原理和感知过程。

通过研究感知与知觉,可以了解人类如何感知和理解外界的信息。

第四章:学习与记忆这一章主要介绍了学习和记忆的过程。

学习是一种获取新知识和技能的过程,记忆是将学习到的信息存储和提取的过程。

通过研究学习和记忆,可以更好地了解人类的学习能力和记忆机制。

第五章:情感与情绪这一章主要介绍了情感和情绪的概念、分类以及产生的原因和影响。

情感是一种主观体验,情绪是情感的生理反应。

通过研究情感与情绪,可以了解人类的情感体验和情绪调节。

第六章:动机与需要这一章主要介绍了人类的动机和需要,包括生理需求和心理需求。

动机是人们行为背后的驱动力,需要是人们满足动机的对象。

通过研究动机与需要,可以了解人类的行为动因和满足需求的方式。

第七章:人格与个体差异这一章主要介绍了人格的概念、理论以及个体差异的影响。

人格是人们稳定的心理特征,个体差异是不同个体在人格上的差异。

通过研究人格与个体差异,可以了解人类的个体差异以及其对行为和心理的影响。

第八章:社会心理学这一章主要介绍了人类的社会行为与互动。

社会心理学研究人类在社会环境中的行为和心理过程,包括人际关系、群体行为、社会认知等。

名词解释绪论心理学:是研究人的心理现象的科学。

实验法: 有目的、有计划地控制条件,使被试产生某种心理活动,然后进行分析研究,以得出心理现象发生的原因或起作用的规律。

反射:有机体借助于神经系统实现的对内外环境刺激所作出的有规律的反应。

心理:是人脑的机能,是客观现实的反映。

这种反映既是客观的,又是主观能动的,并且是在社会实践活动中发生、发展和表现,通过社会实践活动加以检验的。

第二章:心理活动的生理基础兴奋:与有机体的某些活动的发动和加强相联系的过程。

抑制:与有机体的某些活动的停止或减弱相联系的过程。

动型:本来由一系列刺激引起的一系列反应,经训练巩固后,刺激系列的第一个刺激一出现,反应系列就依次出现的现象。

第三章:心理的发生和发展反映:物质与物质相互作用并留下痕迹的过程。

意识:是指人以感觉、知觉、记忆和思维等心理活动过程为基础的系统整体对自己身心状态与外界环境变化的觉知。

第四章:注意注意:是心理活动对一定对象的指向和集中,是各种心理过程的共同特性。

有意注意:有预定目的,需要一定意志努力的注意。

有意后注意:有预定目的,不需要意志努力的注意。

第五章:感觉感觉:人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。

感受性:人对刺激的感觉能力。

绝对(感觉)阈限:刚刚引起感觉的最小刺激强度。

差别阈限:刚刚能引起差别感觉的两个同类性质刺激物之间的最小刺激量。

联觉:一种感觉引起另一种感觉的现象。

第六章:知觉知觉:人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的各个部分和属性的整体反映。

空间知觉:空间知觉是对物体的形状、大小、深度(距离)、方位等空间特性的知觉。

时间知觉:人对客观事物延续性和顺序性的反映。

运动知觉:人对物体在空间位移的知觉。

错觉:错觉指人在特定条件下对客观事物必然产生的某种有固定倾向的受到歪曲的知觉。

第七章:记忆记忆:是人脑对过去经验的保持和再现。

遗忘:是识记过的内容不能再认与回忆或是错误的再认与回忆。

有意识记:具有明确的识记目的,运用一定的有助于识记的方法,需要作出意识努力的识记。

普通心理学读书笔记【篇一:津巴多普通心理学读书笔记】津巴多普通心理学读书笔记津巴多普通心理学总共包括14个章节,其中包含了基本的心理学知识和现象,与之前阅读的普通心理学著作相比,这本书更具有趣味性,也显得没那么枯燥,接下来我会针对本书的每个章节的核心概念进行阐述。

第一章心理、行为和心理科学这一章节主要讨论了什么是心理学以及心理学家和精神病医生的区别,还阐述了什么是伪心理学及其危害:1、首先,那些不经批判性思考便轻易接受这些不科学的心理学论断的人们可能会将另一些更加有趣、有用和真实的心理学知识拒之门外。

2、伪心理学所造成的另一大类问题可能引发更加严重的危害3、伪心理学还能为欺诈提供沃土第2章生物心理学和神经科学的基础第二章阐述了心理学的生理学基础,针对心理学产生的生理原因以及脑和神经的基本知识进行阐述,这一章里,阐述了神经冲动的传导原理,神经突触和神经元,神经递质,大脑的分区,基因和遗传等等内容。

神经系统的分类:中枢神经系统和周围神经系统,体神经系统和植物性神经系统(交感神经和副交感神经)。

还有内分泌系统等等内容。

第3章意识状态第三章讲的是意识状态,意识是心理活动中最基本的现象。

意识具有多种形式,在意识之外还有其他心理过程同时发生,意识随着我们的生物戒律以及我们所处的环境的刺激模式而发生周期性的变化,当正常意识的某一方面被心理的,行为的活化学的方式改变时就会产生改变了的意识状态。

第4章心理发展发展是由遗传因素和环境因素交互作用导致的,有关成长、变化和一贯性的过程。

新生儿与生俱来的能力包括营养物质,与他人互动以及规避危险情况。

但是,婴儿的发展能力更多的依赖于学习。

青春期所面临的发展挑战来自生理变化、认知变化和社会情感能力。

天性和教养在人的一生中不断的制造变化,但是在成人期,变化既包括成长也包括衰老。

第5章感觉和感知大脑并非直接感觉世界,因为感觉器官将刺激转变为神经系统的语言,即神经信息。

所有感觉都以大体相同的方式运作,但是每一种感觉提取不同种类的信息,并将其传送至大脑内专门用来处理此类信息的区域。

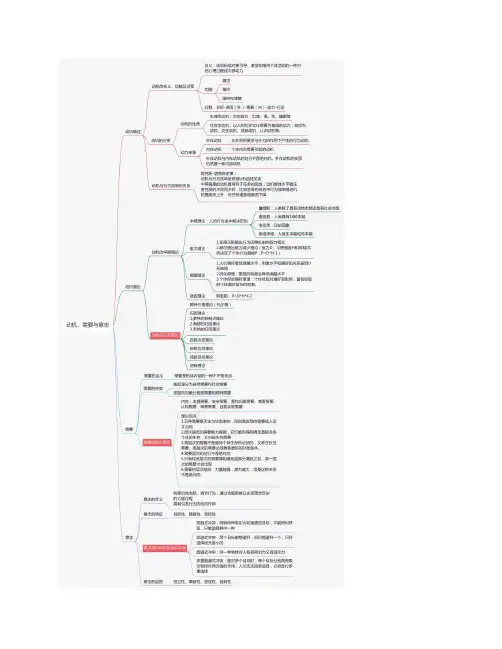

动机、需要与意志•动机概述o动机的含义、功能及过程▪含义:由目标或对象引导、激发和维持个体活动的一种内在心理过程或内部动力▪功能•激活•指向•维持和调整▪过程:目标-诱因(外)-需要(内)-动力-行动o动机的分类▪动机的性质•生理性动机:也称驱力,饥饿、渴、性、睡眠等•社会性动机:以人的社会文化需要为基础的动力,如权利动机、交往动机、成就动机、认识动机等。

▪动力来源•外在动机o在外界的要求与外力的作用下产生的行为动机•内在动机o个体内在需要引起的动机•外在动机与内在动机的划分不是绝对的。

外在动机的实质仍然是一种内部动机o动机与行为效率的关系▪耶克斯-道德森定律:动机与行为效率呈现倒U形曲线关系中等强度的动机最有利于任务的完成;动机最佳水平随任务性质的不同而不同;比较容易的任务中行为效率随动机的提高而上升,对任务难度增强而下降•动机理论o动机的早期理论▪本能理论:人的行为由本能决定的•詹姆斯:人类除了具有动物本能还具有社会本能•麦独孤:人类具有18种本能•洛伦茨:印刻现象•弗洛伊德:人有生本能和死本能▪驱力理论• 1.伍德沃斯提出行为因果机制的驱力概念2.赫尔提出驱力减少理论(驱力D,习惯强度H和抑制I共同决定了个体行为潜能P,P=D*H-1)▪唤醒理论• 1.人们偏好最佳唤醒水平,刺激水平和偏好的关系呈倒U形曲线2.简化原理:重复的刺激会降低唤醒水平3.个体经验偏好原理:个体经验对偏好有影响,富有经验的个体偏好复杂的刺激。

▪诱因理论•斯彭斯:P=D*H*K-Io动机的认知理论▪期待价值理论(托尔曼)▪归因理论:1.罗特的控制点理论2.海德的归因理论3.韦纳的归因理论▪自我决定理论▪自我功效理论▪成就目标理论▪逆转理论•需要o需要的含义▪需要是机体内部的一种不平衡状态o需要的种类▪按起源分为自然需要和社会需要▪按指向对象分物质需要和精神需要o需要的层次理论▪内容:生理需要、安全需要、爱和归属需要、尊重需要、认知需要、审美需要、自我实现需要▪理论观点:1.五种需要是天生与生俱来的,但自我实现的需要成人后才出现2.层次越低的需要能力越强,它们能否得到满足直接关系个体的生存,又叫缺失性需要3.高层次的需要不是维持个体生存所必须的,又称生长性需要。

; 一、什么是动机动机是指引起和维持个体活动,并使活动朝向某一目标的内部动力;动机这一概念包含以下内容:1动机是一种内部刺激,是个人行为的直接原因;2动机为个人的行为提出目标;3动机为个人行为提供力量以达到体内平衡;4动机使个人明确其行为的意义;二、动机的种类动机对于活动的影响和作用有不同的方面,由此可对动机进行不同的分类; 1内在动机和外在动机根据动机的引发原因,可将动机分为内在动机和外在动机;内在动机是由活动本身产生的快乐和满足所引起的,它不需要外在条件的参与;个体追逐的奖励来自活动的内部,即活动成功本身就是对个体最好的奖励;如学生为了获得知识、充实自己而努力读书就属于内在动机;外在动机是由活动外部因素引起的,个体追逐的奖励来自动机活动的外部,如有的学生认真学习是为了获得教师和家长的好评等;内在动机的强度大,时间持续长;外在动机持续时间短,往往带有一定的强制性;事实上,这两种动机缺一不可,必须结合起来才能对个人行为产生更大的推动作用;2主导性动机和辅助性动机根据动机在活动中所起的作用不同,可将动机分为主导性动机与辅助性动机;主导性动机是指在活动中所起作用较为强烈、稳定、处于支配地位的动机;辅助性动机是指在活动中所起作用较弱、较不稳定、处于辅助性地位的动机;在儿童的成长过程中,活动的主导性动机是不断变化与发展的;事实表明,只有主导性动机与辅助性动机的关系较为一致时,活动动力会加强;彼此冲突,活动动力会减弱;3生理性动机和社会性动机根据动机的起源,可将动机分为生理性动机和社会性动机;生理性动机是与人的生理需要相联系的,具有先天性;人的生理性动机也受社会生活条件所制约;社会性动机是与人的社会性需要相联系的,是后天习得的,如交往动机、学习动机、成就动机等;4近景动机和远景动机根据动机行为与目标远近的关系,可将动机划分为近景动机和远景动机;近景动机是指与近期目标相联系的动机;远景动机是指与长远目标相联系的动机;如有的学生努力学习,其目标是为期末考试获得好成绩;而有的学生努力学习,其目标是为今后从事教育事业打基础;前者为近景动机,后者为远景动机;远景动机和近景动机具有相对性,在一定条件下,两者可以相互转化;远景目标可分解为许多近景目标,近景目标要服从远景目标,体现远景目标;“千里之行,始于足下”,是对近景与远景动机辩证关系的描述;。

普通心理学之动机(一)引言概述:动机是人类行为的内在驱动力,它对于个体的心理和行为产生重大影响。

在普通心理学中,动机是一个重要的研究领域,通过揭示人类动机的内在机制,可以更好地理解和解释个体的行为模式。

本文将深入探讨普通心理学中的动机,并分为五个大点进行阐述。

正文:1. 生理动机a. 饥饿和饮渴的驱动力:人体基本需求的体验推动了饥饿和饮渴的行为。

b. 保护和安全动机:人们追求安全和保护以满足基本的生存需求。

c. 性欲动机:性欲是一种强大的动机,推动了人类的性行为。

d. 睡眠和休息的驱动力:睡眠和休息是为了满足身体恢复和恢复精神的需求。

e. 生理舒适度的追求:人们追求舒适的环境和物质来满足生理上的需求。

2. 知识与情感动机a. 知识追求的驱动力:人类天生对未知事物的好奇心驱使他们追求新的知识和经验。

b. 自尊和自我肯定的动机:人们追求被他人认可和肯定的需求推动他们的行为。

c. 成就和竞争的驱动力:人们通过成功实现目标和与他人竞争来满足成就需求。

d. 归属和社交的动机:人类天生需要归属感,推动他们追求社交和群体互动。

e. 情感表达和解决的动机:人们通过情感表达和解决问题来满足情感需求。

3. 执行动机a. 外部奖励和惩罚的驱动力:奖励和惩罚可以激发人们追求目标的欲望或避免某种行为。

b. 目标设定和自我调节的动机:设定明确的目标和自我评估可以推动个体的行动。

c. 自我效能和自律的驱动力:个体对自己能力的信心和自我控制能力的提高推动个体实现目标。

d. 成长和发展的动机:个体渴望个人成长和发展,以实现更高的目标和潜力。

e. 动机与情绪的关系:情绪的产生和调节对于个体的动机和行为产生重要影响。

4. 权力和成就动机a. 权力追求的驱动力:个体希望对他人施加影响和控制的需求推动他们追求权力。

b. 成就和荣誉的动机:个体追求成功和成就感,以获得他人的赞誉和认可。

c. 竞争和优越感的驱动力:个体追求超越他人和获得优越感的动机。

引言概述:在心理学中,动机是指驱使一个人行动的内在或外在因素。

动机是人们行为背后的推动力,它们影响着个体的行为选择和努力程度。

本文将探讨动机的概念和种类,帮助读者对人类行为背后的心理过程有更深入的理解。

正文内容:一、生理动机1. 饥饿动机:饥饿是指身体在缺乏食物时产生的一种生理状态。

这种动机促使个体寻找食物并满足生存需求。

2. 口渴动机:口渴动机是指身体在缺乏水分时产生的一种生理需求,驱使个体主动寻找水源以满足身体的需要。

3. 性欲动机:性欲是人类的基本生理需求之一,性欲动机促使人们进行有关性行为的探索和实践,满足自身的性需求。

4. 疼痛逃避动机:当人们感受到疼痛时,会迅速产生一种逃避的动机,以寻求缓解疼痛或摆脱疼痛的状态。

二、认知动机1. 尝试新事物的动机:人们对未知的事物往往充满了好奇和探索的动机,他们希望通过尝试新事物来满足这种内在的认知需求。

2. 成就动机:成就动机是人们渴望在各个领域中有所成就和获得成功的动机。

这种动机驱使个体积极参与各种努力和尝试,以实现自身的目标。

3. 认知一致性动机:认知一致性动机是指人们追求内外部认知之间的一致性的内在动机。

当我们的思想与行为不一致时,我们会感到不舒服,并努力调整以达到认知一致。

4. 控制权动机:个体希望对自己的生活状况和环境有更多的控制权。

这种动机使人们追求能够自主决策和掌控自己命运的机会。

三、社交动机1. 归属动机:人类是社交动物,渴望与他人建立亲密关系并获得归属感。

这种动机驱使人们寻求人际关系的满足和社交交往。

2. 社会认同动机:社会认同动机指个体渴望被认可和接纳,愿意符合社会的期望和标准,以获得群体认同和认同感。

3. 竞争动机:竞争动机是指个体希望在社交环境中取得优势和胜利的动机。

竞争能够激发人们的潜能和激情,并促使他们尽力提升自己的表现。

4. 合作动机:合作动机是指个体愿意与他人合作,共同完成任务或实现目标的内在驱动力。

合作动机使人们意识到通过合作可以达到更大的成就。

《普通心理学》:动机的概念和种类精品文档; 一、什么是动机动机是指引起和维持个体活动,并使活动朝向某一目标的内部动力。

动机这一概念包含以下内容:(1)动机是一种内部刺激,是个人行为的直接原因;(2)动机为个人的行为提出目标;(3)动机为个人行为提供力量以达到体内平衡;(4)动机使个人明确其行为的意义。

二、动机的种类动机对于活动的影响和作用有不同的方面,由此可对动机进行不同的分类。

(1)内在动机和外在动机根据动机的引发原因,可将动机分为内在动机和外在动机。

内在动机是由活动本身产生的快乐和满足所引起的,它不需要外在条件的参与。

个体追逐的奖励来自活动的内部,即活动成功本身就是对个体最好的奖励。

如学生为了获得知识、充实自己而努力读书就属于内在动机。

外在动机是由活动外部因素引起的,个体追逐的奖励来自动机活动的外部,如有的学生认真学习是为了获得教师和家长的好评等。

内在动机的强度大,时间持续长;外在动机持续时间短,往往带有一定的强制性。

事实上,这两种动机缺一不可,必须结合起来才能对个人行为产生更大的推动作用。

(2)主导性动机和辅助性动机根据动机在活动中所起的作用不同,可将动机分为主导性动机与辅助性动机。

主导性动机是指在活动中所起作用较为强烈、稳定、处于支配地位的动机。

辅助性动机是指在活动中所起作用较弱、较不稳定、处于辅助性地位的动机。

在儿童的成长过程中,活动的主导性动机是不断变化与发展的。

事实表明,只有主导性动机与辅助性动机的关系较为一致时,活动动力会加强;彼此冲突,活动动力会减弱。

(3)生理性动机和社会性动机根据动机的起源,可将动机分为生理性动机和社会性动机。

生理性动机是与人的生理需要相联系的,具有先天性。

人的生理性动机也受社会生活条件所制约。

社会性动机是与人的社会性需要相联系的,是后天习得的,如交往动机、学习动机、成就动机等。

(4)近景动机和远景动机根据动机行为与目标远近的关系,可将动机划分为近景动机和远景动机。

《普通心理学》第三四章试题及答案第三章情绪情感和意志过程第一节情绪和情感情绪情感的功能(A 、1 、中)2020年河南省周口市太康县单选:39.情绪是心理活动中的监控者,它对其他心理活动具有组织作用。

在活动过程中,积极情绪起协调、组织的作用,消极情绪起破坏、瓦解的作用。

这体现了情绪情感的()A.适应功能B.信号功能C.健康功能D.组织功能39.参考答案:D【解析】本题考查情绪情感的功能。

情绪的组织功能是指积极的情绪和情感具有调节和组织作用;消极的情绪和情感则具有干扰、破坏作用。

(A 、1 、中)2020年河南省洛阳市嵩县判断:56.适度的紧张和焦虑能促使人积极思考和解决问题。

()参考答案:√【解析】本题考查情绪的动机功能。

本题为课本原话,20版山香教材284页。

(A、1、中)2018年濮阳示范区单项选择:情绪情感对内驱力起着放大和增强的作用,适应的情绪兴奋,可以使人身心处于活动的最佳状态,进而推动人们有效地完成工作、学习任务。

这说明情绪情感具有的功能是()A.组织功能B.动机功能C.感染功能D.健康功能答案:B【解析】情绪情感的动机功能是指适应的情绪兴奋,可以使人身心处于活动的最佳状态,进而推动人们有效地完成工作。

(A、1、中)2019龙安区招教考试(教基)单选:积极情绪有助于拓宽注意的范围,促进问题的解决,这体现了情绪的()A.组织功能B.动机功能C.适应功能D.社会功能参考答案:A 【解析】积极的情绪和情感具有调节和组织作用;消极的情绪和情感则具有干扰、破坏作用。

情绪的分类(A 、1 、高)2020年河南省商丘市永城市多选:85.情绪的表现形式多种多样,按情绪状态可以分为()A.激动B.心境C.激情D.应激85.参考答案:BCD【解析】略(A.1、高)2018年南阳市宛城区农村中小学判断:情绪情感是人对客观事物是否符合需要而产生的态度体验。

情绪分为激情、应激和心境。

()答案:√【解析】情绪和情感是人对客观事物是否符合需要而产生的态度体验,是人脑对客观现实的主观反映。

普通心理学知识点:动机的种类(1)根据动机的起源分为生理性动机(生物性动机或原发性动机)、社会性动机(心理性动机或习得性动机)。

①生理性动机:又叫生物动机或原发性动机也叫内驱力,它以有机体自身的生物学需要为基础。

饥、渴、性、睡眠、排泄、疼痛、母性等都属于生理性动机。

生理性动机一般具有周期性,满足后在一定时间内就不会再起作用。

生理性动机是人和动物都具有的。

但人的生理性动机也受社会生活条件制约,纯粹的生理动机是很少的。

②社会性动机:又称心理动机或习得动机,以人的社会文化需要为基础,是后天习得的。

如权力动机、交往动机、成就动机、认识动机、侵犯动机等。

a. 兴趣:兴趣是人们探究某种事物或从事某种活动的心理倾向,它以认识或探索外界的需要为基础,是推动人们认识事物、探求真理的重要动机。

如学生对学科有兴趣。

当兴趣不是指向认识的对象,而是指向某种活动时,这种动机叫爱好,如对绘画的爱好。

兴趣和爱好是和人的积极情绪体验联系在一起的。

兴趣可分为直接兴趣和间接兴趣。

直接兴趣——认识事物本身的需要引起,如看电影、小说的兴趣,间接兴趣——认识事物的目的和结果引起,它和当前认识的客体有间接的关系,如对考研有兴趣对学习过程没有兴趣。

兴趣还可以分为个体兴趣和情境兴趣。

个体兴趣是个体长期指向一定客体、活动和知识领域的一种相对稳定的兴趣。

这种兴趣与个体的情感和价值观相联系。

个体情绪与引起正性情绪的客体或活动相联系,如有人对音乐、美术感兴趣,成为一生的爱好。

情境兴趣是指由环境中的某一事物突然激发的兴趣,它持续的时间较短,对个体的知识、偏好系统产生影响,是一种唤醒状态的兴趣。

b. 成就动机:是人们希望从事对他有重要意义的、有一定困难的、具有挑战性的活动,在活动中能取得完满的优异结果和成绩,并能超过他人的动机。

如:幼儿园的孩子希望自己搭积木又高又稳,超过别的孩子。

c. 权力动机:是指人们具有的某种支配和影响他人以及周围环境的内驱力。

在权力动机的支配下,人们表现出积极主动的参与精神,并有成为某一群体的领导者的愿望。