论出土简帛医书对澄清后世医学误解的作用

- 格式:pdf

- 大小:4.61 MB

- 文档页数:5

出土简帛的分类及其在历史文献学上的意义刘钊【英文标题】The Classification of the Unearthed Bamboo Slips and Silks and Its Significance in the Study of Historical Documents【作者简介】厦门大学历史系,福建厦门361005刘钊(1959-),男,吉林省吉林市人,厦门大学历史系教授、博士生导师,历史学博士。

【内容提要】对于出土简牍帛书的分类,最好的办法是将其纳入到当时的图书分类中去。

出土简牍帛书在历史文献学上的意义表现在:1.反映了先秦古书的盛衰过程;2.扩充了先秦两汉古书的内涵;3.一定程度上反映了《汉书•艺文志》的收书标准;4.揭示了数术方技类古籍的史料价值;5.为校读整理传世古书提供了新资料和新依据;6.使我们对古书体例有了更清楚的认识;7.提供了对“疑古思潮”进行反思的契机。

【关键词】出土简牍帛书汉书艺文志历史文献学中国历史上很早就有简牍出土的记载,著名的如西汉景帝时鲁恭王坏孔子宅从墙壁中发现的古文经竹书和晋武帝太康年间在魏国汲县发现的汲冢竹书。

新中国成立后,随着考古工作的全面展开和不断深入,地下文物好像也受到了感召,纷纷出土面世。

尤其是从20世纪70年代以来,不断有新的大宗的简牍帛书资料出土,既让世人大开眼界,也让研究者应接不暇。

国学大师王国维在77年前曾说过,古来新学问起,大都由于新发现。

他曾列举“殷墟甲骨文字、敦煌塞上及西域各处之汉晋木简、敦煌千佛洞之六朝及唐人写本书卷、内阁大库之元明以来书籍档册”为历史上的重大发现。

今天看来,如果说这四个发现是“大发现”的话,那么从20世纪70年代以来陆续出土的简牍帛书就可以称作是“特大发现”。

一、出土简牍帛书的分类已出土的简牍帛书总体上可分为两类,一类是指狭义的书籍,一类是指文书档案。

狭义的书籍主要指带有个性或学派特点的私人著述,而文书档案则是指官方的文件。

论出土简帛在中国古典文献学研究中的作用

张卉

【期刊名称】《成都师范学院学报》

【年(卷),期】2022(38)5

【摘要】20世纪70年代以来,出土简帛材料大量发现,丰富了中国古典文献学的研究内容、理论和方法。

首先,为了解古书形制特征提供新样本,竹简尺寸由长短无定到渐有规制,且篇卷并称,以篇指古书内容,以卷指收藏方式;其次,为校勘古书错讹提供新证据,通过简本和传本对读,可复原正确文本,明了致误原因,平息古今纷争;最后,为厘清古书流传过程提供新线索,应充分考虑不同传播方式对文本演变所起的作用,以“层累形成”的眼光看待古书流传并判断其价值。

【总页数】6页(P111-116)

【作者】张卉

【作者单位】成都师范学院文学与新闻学院

【正文语种】中文

【中图分类】K852;I206.2

【相关文献】

1.《出土简帛与中国早期藏书研究》的档案学研究价值平议

2.关于研究出土简帛文献的方法论思考--回顾简、帛《老子》研究有感

3.出土简帛的分类及其在历史文献学上的意义

4.中国简帛书法相关问题分析

——兼议曾侯乙墓出土简帛之书法艺术5.战国秦汉简帛研究的一部力作-读《出土简帛文字丛考》

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

出土的简牍古籍至少在以下三个方面具有重要意义————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ出土的简牍古籍至少在以下三个方面具有重要意义(一)提供了大量有价值的佚书在出土的简牍古籍中,佚书多于目前尚有传本的古书,其中有很多是有价值的。

有些佚书是某一门类著作当中目前所能见到的时代最早的书。

例如:双古堆和居延、敦煌汉简的《仓颉篇》,是目前所能见到的最早的字书。

张家山247号墓出土的《算数书》,是目前所能见到的最早的算术书。

有些佚书虽然不见得是同类著作中最早的,但也很重要。

银雀山竹书中的《齐孙子》和《地典》等兵家佚书对于研究古代军事思想,也都有重要意义。

(二)提供了一些目前还有传本的古书的最早本子出土的尚有简牍古籍,都是这些书的最早的本子。

虽然有不少只是部分篇章的抄本,原为完本的本子。

虽然有不同程度的残损,但是由于年代大大早于传本,仍然非常可贵。

马王堆帛书《老子》甲本比敦煌卷子里的唐代写本至少早了八百多年。

14以简牍本校今本,还可以发现今本文字的很多衍脱和错误,或为今本的通用字找出本字或常用字。

更为重要的是,有时还能发现古今之间出入很大的异文,这些异文牵涉到跟著书者的思想立场有关的重大问题。

今后如果要研究已发现了简牍本的古书,除简牍本明显有误之处外,应该尽可能以简牍本为根据。

(三)简牍古籍使我们对古书的真伪、时代和源流等方面的问题有了进一步的认识简牍古籍的出土,为一批被人视为伪书的先秦古籍恢复了名誉。

在近代疑古思潮兴起以后,今传《六韬》、《尉缭子》、《晏子》等书,被很多人认为不是《汉书•艺文志》著录的原本,而是汉一忽的伪作。

但是在武帝初期的银雀山汉墓中却发现了这些书中的一些篇章的抄本,内容与今本基本相合22第五段是一整套导引动作;最后一段是导引理论。

他并将《引书》与《导引图》作了比较,指出它们之间的相互继承关系。

略论简帛的中医药学史研究价值论文略论简帛的中医药学史研究价值论文过去研究中医药学史所依据的文献,基本上是传世文献,一个世纪以来有关上古的出土文献,特别是简帛文献的问世,使人们不得不重新认识上古中医药学史,因为简帛中有大量不见于传世文献的佚医书,且绝大部分的成书时间都比传世中医药文献早,所带来的信息强烈地冲击着传统观点。

传世医籍最早者是《黄帝内经》,[1]而简帛医籍中有不少都比它早,并且,仅马王堆医书中,就有不少迄今为止所知的最早的医药学文献,如:《足臂十一脉灸经》、《阴阳十一脉灸经甲本》和《阴阳十一脉灸经乙本》,是迄今所知最早的古经脉学著作。

《脉法》和《阴阳脉死候》,是迄今所知最早的古诊断学著作。

《五十二病方》是我国现已发现的最古医方著作。

经脉学是中医学的基本学说之一,《黄帝内经》中所讲的经脉为十二条,此学说一直沿用至今,而简帛经脉学书都只讲了十一条经脉,较《内经》缺少一条“手厥阴脉”。

不光说明这些经脉佚书是较原始的著作,同时说明我国的经脉学说经过了一个较长的产生发展过程。

从大量的简帛医籍可知,至少在秦汉时期,我国的传统医学已建立起内科、外科、妇科、房中、导引,及兽医、法医等医学学科,同时,简帛医籍还给我们展现了解剖学、诊断学、临床医学等各个方面的生动画面,如《五十二病方》中治一种叫“牡痔”的痔疮的以下两个方子:有蠃肉出,或如鼠乳状,末大本小,有空(孔)其中。

囗之,疾(灸)热,把其本小者而戾绝之,取内户旁祠空(孔)中黍腏、燔死人头,皆冶,以膱(脂)膏濡,而入之其空(孔)中。

(239~240)牡痔居窍旁,大者如枣,小者如枣核者方:以小角角之,如孰(熟)二斗米顷,而张角,絜以小绳,剖以刀,其中有如兔(菟)实,若有坚血如抇末而出者,即已。

令。

(244~245)以上二方给我们展现的是当时外科治疗痔疮的活生生的画面。

这些,显然为临床医学史的研究提供了极其生动的历史资料。

简帛医籍中,还有关于药物价格的资料,显得十分宝贵,这在传世的早期医药典籍中是没有的。

战国秦汉时期“中医外科”之成就——以出土涉医简帛为中心的探讨庞境怡;张如青【摘要】本文旨在梳理已公布的出土涉医简帛中的外科、骨伤科史料,按现代中医病证进行分类,通过其病名解析、疾病治疗等方面,尽可能地厘清战国秦汉时期的外科、骨伤科概况,以期对这一时期中医外科作出更为全面恰当的评价.【期刊名称】《中国中医基础医学杂志》【年(卷),期】2018(024)008【总页数】3页(P1031-1033)【关键词】出土简帛;中医外科;疾病分类;外治法【作者】庞境怡;张如青【作者单位】复旦大学历史系,上海 200433;上海中医药大学,上海 201203【正文语种】中文【中图分类】R269中医外科源于古时“疡科”“疮疡科”,首重“外”字。

汪机《外科理例》曰:“外科者,以其痈疽、疮疡皆见于外,故以外科名之。

[1]”薛己重订陈自明《外科精要·序》言:“外科,盖指疮疡门言也。

上古无外科专名,实昉于季世,后人遂分内外为二科”[2],即此病发于体表“外”,肉眼可见、有形可征之病。

惜现有传世文献已多不可考,未能溯其源头。

所幸近百年来,数量可观的涉医简帛出土弥补了这一不足。

本文汇集相关史料,以目前已公布的涉医简帛为中心,主要有马王堆汉墓帛书、武威汉简和张家山汉简三处数量集中、规模较大的涉医简帛,以及老官山汉简、包山楚简、望山楚简、新蔡葛陵楚简、睡虎地秦简、里耶秦简、周家台秦简、阜阳汉简《万物》、北大藏西汉竹书、居延汉简、敦煌汉简、连云港花果山汉简等。

通过简帛文献,尽可能地厘清战国秦汉时期中医外科、骨伤科概况,以期对这一时期的中医外科作出更为全面而恰当的评价。

1 出土涉医简帛的外科病症疾病的病名,反映了当时人们对于这一疾病的认识。

战国秦汉之际为医学发端时期, 本文通过书写于简牍、缣帛的涉医文献中的外科、骨伤科学病名进行考辨,希冀能还原当时外科疾患之概貌。

为便于理解,所列疾病按现代中医病证分类,大致可分为外伤类、疮疡疾病类、皮肤病类、肛肠疾病类、男性前阴疾病类、动物咬螯类6大类。

出土涉医简帛中的熏法应用举例张本瑞;张如青【摘要】二十世纪来,出土了相当数量的涉医简帛,其中载有不少中医熏法的内容.熏法是中医应用较为常见的一种外治法,可治疗内外科多种疾病.根据简帛文献记载,熏法早在秦汉时期已被广泛应用于临床治疗.【期刊名称】《中国中医急症》【年(卷),期】2016(025)011【总页数】4页(P2032-2035)【关键词】熏法;简帛;内科病;外科病;肛肠病【作者】张本瑞;张如青【作者单位】上海中医药大学,上海201203;上海中医药大学,上海201203【正文语种】中文【中图分类】R249.120世纪来,随着考古发掘的不断深入,越来越多的简帛文献呈现在世人面前。

其中有相当数量的渉医简帛,如马王堆简帛、武威医简、北大汉简、老官山医简等。

这些医学简帛中蕴含着大量中医外治法内容。

熏法是外治法之一种,同时期传世中医典籍《内经》《伤寒杂病论》也有记载。

熏法是将药物燃烧或煮沸产生的烟雾蒸气熏蒸患部或全身的治疗方法,可分为烟熏法和气熏法。

气熏法是将药物放置在器皿中,以水煮沸,令沸腾药液产生的蒸气熏蒸患部。

烟熏法是将药物放置于有孔器皿中,直接点燃药物,产生烟雾,熏灼患部或经穴。

根据医学简帛文献的记载,当时熏法广泛应用于临床,可治疗内、外科多种疾病,兹举例如下。

原文一(淋病):①,坎②方尺有半,深至肘,即烧陈稾③其中,令其灰不盈半尺,薄洒之以美酒,即莤荚一、枣十四、豙()之朱(茱)臾(萸)、椒④合而一區⑤,燔之坎中,以隧下⑥。

巳(已),沃。

(《五十二病方》178-179)[1]249注释:①:即“病”。

武威汉代医简《治百病方》中有“五”之谓,具体列出石、血、膏、泔,从症状来看,皆应指淋病而言。

②坎:原指坑,此处用作动词,挖坑。

③陈稾:陈年干燥的禾杆。

④莤荚:马王堆帛書整理小组认为即“皂荚”。

⑤區(ōu):又作“甌”,小盆。

⑥以隧下:周一谋认为,“隧”通“墜”,引《荀子·儒效》“至共头而山隧”,注:“隧,谓山石崩摧。

从马王堆医书俗字谈简帛俗字研究对后世俗字研究的意义西南师范大学张显成内容提要: 近年来开始形成了专门研究俗字的“俗字学”。

但其研究主要“热”于六朝碑刻、敦煌写卷等俗字的研究,而对六朝以前的俗字涉猎甚少。

本文以马王堆医书俗字为例说明,六朝碑刻、敦煌写卷中俗字的各种类型实际上在秦汉简帛中均已得见,如张涌泉《敦煌俗字研究》所分敦煌俗字的八种类型,即:偏旁增减、偏旁改换、偏旁易位、书写变易、整体创造、正字脱变、异形借用、合文,在简帛中均已齐全。

且简帛俗字是后世俗字的源头,后世不少俗字都需要追溯到简帛中方可得到圆满解释。

所以,简帛俗字研究对后世俗字研究具有十分重要的意义。

关键词: 马王堆医书俗字研究重要意义一近些年来,俗字研究比较热,并也取得了一些比较可观的成果,如张涌泉先生的《汉语俗字研究》(岳麓书社,1995年)、《敦煌俗字研究》(上海教育出版社,1996年)、《汉语俗字丛考》(中华书局,2000年)即为这方面的代表作。

由于学者们的努力,现在已开始形成一门专门研究俗字的学科“俗字学”。

这自然是很好的事,因为它可以为汉字史的研究提供宝贵的材料和有力的支持。

不过,俗字研究虽然“热”,但主要“热”于六朝碑刻、敦煌写卷及后世俗字的研究,而对六朝以前的俗字涉猎甚少。

现代的文字是由古代的文字发展而来的,六朝唐宋的文字是由先秦两汉文字演变而来的,而秦汉时期又是汉字发展史上极为重要的时期,因为这段时期汉字发生了很大变化,是汉字从古文字走向今文字的重要阶段,所以,要研究汉字发展史,就必须要首先重视秦汉文字的发展演变史,要研究六朝唐宋俗字,就应该高度重视秦汉俗字的研究。

秦汉俗字是后期俗字的源头,源不明则流不清,只有将秦汉俗字的面貌弄清楚了,后世俗字的来龙去脉,以至整个汉字发展史才会弄清楚,故研究秦汉俗字具有十分重大的意义。

严格地说,在简帛文献尚未问世以前,对先秦两汉俗字进行研究的条件是不具备的,因为利用流传了两千年来的传世文献来进行俗字研究,显然是不合适的。

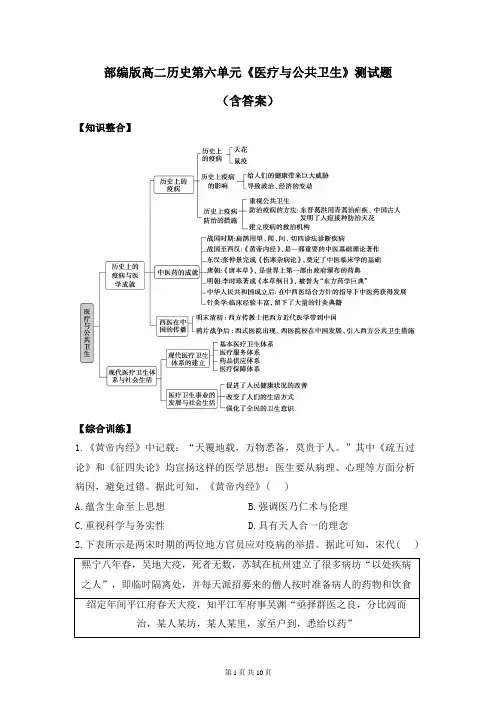

部编版高二历史第六单元《医疗与公共卫生》测试题(含答案)【知识整合】【综合训练】1.《黄帝内经》中记载:“天覆地载,万物悉备,莫贵于人。

”其中《疏五过论》和《征四失论》均宣扬这样的医学思想:医生要从病理、心理等方面分析病因,避免过错。

据此可知,《黄帝内经》( )A.蕴含生命至上思想B.强调医乃仁术与伦理C.重视科学与务实性D.具有天人合一的理念2.下表所示是两宋时期的两位地方官员应对疫病的举措。

据此可知,宋代( )A.官员以隔离控制瘟疫传播B.瘟疫盛行威胁国家统治C.初步建立了医疗保障制度D.政府积极宣传防疫知识3.明清时期,中医研究进一步发展。

明代使用的人痘接种术,开创了免疫学的新纪元;清代学者王清任所著的《医林改错》,注重实证研究,提出对于脏腑解剖的新见解,纠正了古代医籍中关于解剖知识的某些错误。

材料反映出明清时期的中医研究( )A.推动了人口的持续增长B.系统总结了中医药学成就C.丰富了传统的医学理论D.深受西方实证科学的影响4.仁济医院是西方传教士在上海创办的一家医院。

下图是1844—1875年该医院开张后医治病人数量统计图。

这从一个侧面反映出( )①西式医院在通商口岸建立起来②中国人已经消除对西医的偏见③西学东渐促进口岸风气的开化④公共卫生事业得到了初步发展A.①③B.②④C.①②④D.①③④5.1910~1911年间,华北地区爆发鼠疫,颇有影响的《大公报》刊载了天津官医院的来稿,详细介绍了鼠疫的危害、病因、症状以及预防鼠疫的方法;还开设专栏介绍防疫知识。

在当时的历史条件下,该报刊宣传的主要目的是( ) A.增强公共卫生安全意识 B.开启对疫情的专业研究C.促成政府建立防疫体系D.引进西方先进防疫技术6.民国初年,上海极具影响力的报纸《申报》的每一个版面上都有西医药广告。

1922年,西医药广告在数量和面积上占该报广告总数的34.9%,居各类广告之首。

这反映出( )A.西医在上海真正立足B.西方文化侵略的深入C.民众对西医普遍接受D.西医在上海逐渐流行7.1952年,以反细菌战为目的的爱国卫生运动在全国展开;到1956年,“除四害”(四害指老鼠、蚊子等病媒虫害)成为该运动的新内容。

出土简帛的历史与价值简帛,又称竹简或木简,是我国古代一种重要的纸质书写材料。

它的出土不仅丰富了我们对古代社会历史的了解,也具有重要的学术和文化价值。

本文将就出土简帛的历史与价值展开讨论。

首先,出土简帛是重要的历史文献资源,为我们研究古代社会提供了珍贵的原始资料。

简帛所记载的内容极其丰富,包括历史、文化、经济、政治、法律等各个方面。

通过对出土简帛的研究,我们可以了解到古代社会的制度、思想、风俗习惯等方面的信息。

例如,出土简帛中可以发现古代社会的政治体制、税收制度、土地分配等方面的细节,有助于我们对古代社会的全面认识。

其次,出土简帛在学术研究中具有重要的价值。

通过对简帛的解读和研究,我们可以揭示出古代文化的内涵和特点,为学术界提供重要的参考。

比如,出土简帛中的文学作品、哲学思想等都是我们了解古代文化的重要窗口。

同时,出土简帛中的文字和字体变迁也对研究古文字学和语言学等学科有着重要的启示作用。

第三,出土简帛对于保存和传承古代文化具有重要意义。

由于时间长久和保存环境等原因,许多古代文献在传世过程中已经遭受严重破坏或消失。

而出土简帛的发现为我们提供了弥补这些缺失的机会。

通过对出土简帛的整理、修复和保护,我们可以确保这些宝贵的文化遗产得以传承和保存下来,让后人继续享受其中的智慧和价值。

此外,出土简帛对于推动文化交流和文化产业发展也有积极影响。

简帛上的文字和内容反映了当时的社会状况和文化风貌,为不同国家和地区之间的文化交流提供了重要依据。

另外,出土简帛也为文化产业的发展提供了新的资源。

通过对出土简帛的研究和挖掘,可以衍生出不少文化创意、文化产品和文化服务,进一步拓展相关产业的市场。

最后,出土简帛还对于普及历史文化知识和加强国民教育起到了积极作用。

简帛所记载的内容既有高深的学术研究价值,又能够满足公众对于历史知识的需求。

通过将出土简帛中的故事、事件和思想转化为通俗易懂的语言,可以让更多人了解和感受到古代文化的魅力,加深对历史的认知和理解。

研究简帛书的意义

简帛书是中国古代文献的重要载体之一,其意义在于保留了儒家经典、历史文献、医学、天文等方面的珍贵文化遗产。

研究简帛书可以对于我们了解汉代以及其前后的历史与文化提供宝贵的思想资源,从而更好地理解中国传统文化的根源。

同时,研究简帛书也有助于我们了解古代汉字的演变及阅读技能,有助于改进现代汉字的教学。

通过研究简帛书,我们可以更全面地了解中国古代文化的历史发展,深入探讨古代经典思想的内涵和意义,有助于我们从全局的角度思考问题和分析事物。

此外,研究简帛书还可以提高我们的历史意识和文化认同感,有助于传承和发扬中华民族优秀的文化传统。

因此,研究简帛书对于推动中华文化的发展与交流,具有不可替代的重要作用。

应当重视对出土医学文献的整理与研究上海中医药大学张如青[摘要]出土医学文献包括涉医甲骨、金石、简牍、缣帛,简帛医书,敦煌西域医学卷子、黑水城医学册叶等。

这些文献具有时间跨度长,载体种类多,内容涉及广,学术价值大,阅读研究难等特点。

对这些珍贵文献进行系统地整理、研究,可从中探寻传世古医籍的源头,梳理中医经典的脉络;可从中发掘古代医学的成就,充实、改写中国医学史;可据以校勘传世古医籍,匡正千年之讹,破释千古之谜。

认为出土医学文献整理研究应当成为中医医史文献学科的一个重要研究方向。

对出土医学文献整理研究历史、现状及原因作了简要分析,并对存在的问题提出对策。

[关键词] 出土医学文献;简帛;敦煌卷子;医史文献一.出土医学文献的范畴与内容近一百多年来,我国各地先后出土了大量的古代文献,其中涉及医学的文献数量也颇为可观。

这些文献包括涉医有字甲骨、涉医金石铭文、涉医简牍(散存于敦煌汉简、居延汉简、望山楚简、关沮周家台秦简等简牍中)、简帛医学专书(如武威医简《治百病方》,马王堆帛书《五十二病方》、《足臂十一脉灸经》,张家山汉简《引书》、《脉书》,阜阳汉简《万物》、《行气》等)、敦煌西域医学卷子、黑水城医学册叶等。

纵观这些出土医学文献,大致有如下五方面特点:1.时间跨度长。

最早可上溯到公元前1000多年(殷商时期),最迟约在公元1200年左右(宋、金、西夏时期);2.载体种类多。

几乎涵盖了纸质线装书之前的所有文献载体,具体有甲骨、金石、缣帛、简牍、卷轴(纸质卷子)、册叶(经折装、蝴蝶装、线订粘叶装)等;3.内容涉及广。

包括古代环境卫生、原始的中医理论、中医经典的原始“祖本”、卜筮祝由、房中理论与方法、养生理论与方法、医政、法医、脉法、胎产、经络灸法、针灸腧穴、方剂药物、中医临床各科病证方治等;4.学术价值大。

这些出土医学文献长期埋藏于地下,从载体形制到文字内容均真实地保存了古代文献的原貌,因此可从中发现、发掘新的有价值的医学资料,充实、完善中国医学史的内容。

简帛医籍的发现与整理

薛茜

【期刊名称】《井冈山医专学报》

【年(卷),期】2009(016)004

【摘要】中医古籍的主要形式是简册和帛书,世称"简帛医籍."近百年来,随着考古学的发展,大量涉及中医的简帛不断地被发现,这对于重修医学史与校勘古医籍具有其他文献无法替代的重要作用和学术价值.

【总页数】2页(P12-13)

【作者】薛茜

【作者单位】兰州大学文学院,甘肃,兰州,730000

【正文语种】中文

【中图分类】R2-52

【相关文献】

1.简帛医籍文献句式研究 [J], 程文文;明茂修

2.简帛医籍文献句式研究 [J], 程文文;明茂修;

3.汉代简帛医籍男科阴囊疾病考证 [J], 李丽; 王鑫; 张煜; 蒋力生; 陶晓华

4.简帛医籍病症词汇考释两则 [J], 李丽;蒋力生

5.简帛医书“却”字考释与相关医籍校读 [J], 杨明明;宁静

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

出土秦汉简帛经方的流传脉络与发展

周登威

【期刊名称】《中医药文化》

【年(卷),期】2024(19)3

【摘要】南北朝时期的《范汪方》《深师方》等方书保留了不少与出土秦汉经方高度一致的药方。

通过对读出土秦汉简帛经方文献与传世方书,发现形成于秦汉时期的经方并没有完全失传,其精华已悄然汇入经方医学的历史长河,滋养着后世经方医学的发展与创新。

经方本身关系到文化积淀与历史传承,是组成民族记忆与中华文明不可或缺的一部分。

出土经方重要性的一个体现,恰恰在于其与传世经方是一脉相承的,从而为印证中华文明的源远流长、延绵不断,提供了医学上的证据。

【总页数】10页(P233-242)

【作者】周登威

【作者单位】广州中医药大学第二附属医院/广东省中医院

【正文语种】中文

【中图分类】R289.3;K877.5

【相关文献】

1.出土简帛所见楚、秦、汉用语比较(四则)

2.韓國出土資料研究現狀及展望——以韓國木簡及中國秦漢簡帛爲中心

3.战国秦汉简帛研究的一部力作-读《出土简帛文字丛考》

4.避諱字與出土秦漢簡帛的研究

5.秦汉简帛文献整理的新成果--《秦汉简帛文献断代用字谱》评介

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

出土简帛对古代数术略的传承与影响效应简帛是指中国古代出土的由蚕丝或黄麻纸制成的书籍。

这些出土简帛对于我们研究古代数术略的传承与影响效应提供了宝贵的线索和信息。

古代数术略是古代中国人民的重要智力活动之一,它涉及到古代数学、天文学、历法学等多个学科。

出土简帛上的文字和图表记载了当时人们对数术略的理解和运用,对于我们了解古代数术略的发展历程和特点具有重要意义。

首先,出土简帛为研究古代数术略的传承提供了重要的实物证据。

通过对这些简帛的研究,我们可以追溯古代数术略的源流,了解古代数学思想的起源和发展。

例如,出土简帛中的图表和记述可以揭示出古代数术略的基本概念、理论和计算方法,从而帮助我们更全面地认识古代数学学科的发展脉络。

其次,出土简帛还为研究古代数术略的影响效应提供了重要的线索。

通过分析不同地区出土的简帛文献,我们可以了解当时数术略在不同地区的传播和影响情况。

例如,古代中国的丝绸之路为不同地区的学术交流提供了便利,因此出土的简帛中可能存在着对外来数术略的接受和融合。

通过研究这些简帛,我们可以揭示出古代数术略在东亚地区的传播和影响,加深对古代数学学科的全球意义和地域联系的认识。

出土简帛对古代数术略的传承和影响效应还体现在它对后世学术研究的影响方面。

通过对出土简帛的研究,我们可以发现现存的古代数学文献中可能存在着被遗漏和失传的内容,从而为恢复和重建古代数术略提供了重要的依据。

同时,出土简帛中的数学内容也为现代的数学研究提供了启示和借鉴。

古代数学中的一些核心概念和问题,如勾股定理、等差数列等,对现代数学的发展产生了深远的影响。

通过对出土简帛的研究,我们可以更好地理解这些古代数学的发展过程和意义,促进现代数学的创新与发展。

总的来说,出土简帛对古代数术略的传承和影响效应具有重要的价值和意义。

它们为我们了解古代数术略的发展、传播和影响提供了实物证据和线索。

同时,它们也为后世学术研究的恢复和重建、现代数学的发展和创新提供了重要的资料和启示。

2019年第4期论出土简帛医书对澄清后世医学误解的作用+上海中医药大学(上海,201203)张如青摘要:运用“二重证据法”,以出土简帛医书的相关文字内容为依据,通过四个案例,破解《黄帝内经》中的四处 疑难,澄清后世医学的误解。

同时揭示出土简帛医书对传世中医经典整理研究的重要价值。

关键词:简$医书黄帝内经校勘中图分类号:R221.09 文献标识码:A文章编号:1006-4737(2019)04-0014-05近百年以来,中国大陆各地先后出土了多种秦 汉时期的涉医简帛文献,这些出土文献中,有不少 简帛医书,如武威汉代医简《治百病方》,马王堆帛 书《五十二病方》、《足臂十一脉灸经》、《阴阳十一脉 灸经》、《养生方》,张家山汉简《引书》、《脉书》,阜 阳汉简《万物》、《行气》等。

这些简帛医书是两千多 年前中国秦汉或先秦时期古人撰写的原始文本,其 中有的是传世中医古籍的早期形态。

由于这些文 本的载体是缣帛与竹木简牍,久埋地下2000多年,难免霉烂朽蚀,其中的文字、图像漫漶难辨。

但是 经过现代技术的修复,并经专家们的辨识考证,发 现这些涉医简帛中富含两千多年以前中国古人的 宇宙观、生命观,对人体、疾病、药物、治疗的认识,以及具体的治病方法。

其中有些还是传世中医经 典的源头文献。

而传世的中国医学的经典著作——如《黄帝内经》、《难经》、《伤寒论》、《金匮要 略》、《针灸甲乙经》、《脉经》等,基本都是在北宋(960-1127年)时期定型的宋代或宋以后的刻印本 或翻刻本。

从汉代至北宋的辗转传抄,到宋以后的 反复刊印,致使这些中医典籍的文字内容发生很多讹误。

又因后世医家对这些错误未能识别,反而以 紫为朱,加以阐释发挥,导致错上加错,这就是古人 说的“讹以传讹”。

这样的讹误会随着反复地传抄 刊印,越积越多。

还有一种情况是中医典籍在传抄 刊印过程中脱漏或增衍了某些文字,使后世医家对 书中一些语词的理解发生偏差,以致作出错误的诠 释,或形成断断众说的局面。

值此之时,出土涉医 简帛文献就可作为有力的证据用于传世中医经典 的校勘之中。

可以说,如果没有出之于地下的古老 的源头文献——简帛医书来作对勘、校正,传世中 医典籍的某些错乱、误解与疑难情况将不知延续至 何时,而成为“千古疑案”。

运用出之于地下的原始材料(文献、文物),来 比勘、校正、证实传世文献,即“二重证据法”—是 由中国近代伟大的历史学家王国维先生在一个世 纪前创立的历史学研究法则。

本文谨据“二重证据 法”,就出土简帛医书的释读对破解澄清后世医学 的误解与疑难的作用举例分析,以昭示地下文献校 勘修正传世文献之重要价值。

*基金项目:国家社会科学基金重大项目子课题“简帛医书综合研究一中医学研究”(编号:12&ZD115 )—14—中医文献杂志强食生肉《灵枢•经脉》:“肾足少阴之脉,……是动则病 饥不欲食,面如漆柴,咳唾则有血,喝喝而喘,坐而 欲起,……为此诸病,盛则泻之,虚则补之,热则疾 之,寒则留之,陷下则灸之。

不盛不虚,以经取之。

灸则强食生肉,缓带披发,大杖重履而步。

”[1]按:此段经文中“强食生肉”一句令人费解,引起后世医家的各种诠释。

唐代杨上善注:“肾有虚 风冷病,故强令人生食豕肉,温肾补虚。

”[2]明代医 家马莳云:“如灸者勉强进食,必生长其肉。

”[3]明代 医家张介宾注:“生肉,厚味也,味厚所以补精,[4]清代医家张志聪注:“生,当作牲。

《周礼》云:始养 之谓畜。

将用谓之牲。

又,牛、羊、豕曰三牲。

夫羊 为火畜,牛为土畜,豕为水畜,其性躁,善奔。

强食 牲肉,以助肾气上升,而与火土之相合也。

”[5]分析以上诸说,“强食”,诸家皆认为是勉强进 食,强迫进食。

“生肉”有三说:1.生的猪(豕)肉。

2.“生”通“牲”。

指古代祭祀用的牲畜的肉。

3.生 长肌肉。

勉强(强迫)病人进食生猪肉,于常理难 通,且无医学依据。

其实这样的解释在语法上也是 讲不通的。

诸家都忽视了前面“灸则”二字,“灸”是 治法,在此用作动词,那么“则”后应当是施“灸”以后产生的效果或反应,而不应再接一个治疗方法。

因此,以上四位古代医家只有马莳释对了一半——“生长肌肉”,将“生”释为生长,“肉”释为病者身上 的肌肉。

生长肌肉,正是用灸法后产生的效果。

但 “强食”仍未得到确解。

又,作为中医经典的《黄帝内经》(包括《素问》、《灵枢》),经常被后世的医学著作所摘抄引用,由于 抄引者对某些字词不能理解,或对某些文字辨识有 误,则又会导致后世中医古籍的讹误,形成谬种流 传。

例如成书于西晋的中医脉学专著《脉经》,书中 卷六第九引《灵枢•经脉》此句经文,作“强食而生 害”[6]。

其致误的原因可能是:古代“肉”俗体写作 “宍”,后世抄写者辨识不清,以为是“害”字的草体, 又按常理,强迫进食确实会对病者产生伤害。

故将 “宍”抄录为“害”。

可能是同样的原因,唐代孙思邈 《备急千金要方》卷十九第一引作“强食而生灾[7]”,“灾”与“害”为近义词。

以上这些都是中医古籍在长期传抄、刊印过程 中发生的“以讹传讹”的典型例子。

这些错误如果 仅仅依靠现存的传世文献是很难找到确凿证据而 加以破解纠正的。

现代的人们在读到这些文字时,可能会感到疑惑不解,或怀疑其中有误,但找不到 确切的解释与破解的证据与方法,久而久之,形成 一个个无解的“千古之谜”、“千古疑案”。

1973年 中国湖南省长沙市马王堆3号汉墓(墓主人是西汉 软侯利苍之子)中出土的缣帛医书《阴阳十一脉灸 经》,其中的“少阴脉”篇有一段文字内容与《灵枢•经脉》相近:“少阴之脉。

久则强食产肉,缓带,皮 髪,大丈,重履而步。

久几息则病已矣。

”[8]12原来古 脉灸经上讲的是灸少阴脉的穴位,可以增强食欲,产生(生长)肌肉。

(《针灸甲乙经》载刺少阴脉然谷 穴“多见血,使人立饥欲食”W)至此,前述历代医家 似是而非的纷纭众说,后世古医籍的传抄之误,皆涣然冰释。

交两手而瞀《灵枢•经脉》:“肺手太阴之脉,……是动则病 肺账满,膨膨而喘咳,缺盆中痛,甚则交两手而瞀,此为臂厥。

”m按:此段经文是讲述手太阴之脉的病症,有胸 部胀满、咳喘、胸痛,缺盆痛,痛得剧烈时,病人会出 现一个自我保护性的动作——“交两手而瞀”,但是 一个“瞀”字却使人费解。

历代医家解释各异。

宋 代王惟一所撰的《铜人腧穴针灸图经》引《太素》注:“瞀,低目也。

”U°]明代马莳云:“交两手而掣瞀。

”[3]明代张介宾云:“木痛不仁也。

”[4]清代张志聪注:“瞀,目垂貌。

”t5]日本江户时期医家丹波元简先引 《玉篇》“瞀,目不明貌”,又言诸家围绕“目”作解俱 误。

其引《楚辞•九章》“中闷瞀之沌沌”注:“烦乱 也。

”[11]618认为当作烦乱解。

其实以上这些莫衷一 是的纷纭众说均为误释,“低目”、“目垂”、“目不 明”皆就本字本义而释,“木痛”、“烦乱”都是感觉,均与“交两手”挂不上钩。

“掣瞀”加上了手的动作 (掣:拉,抽),增字为训,又未作进一步解释,含混而 不知所云。

马王堆缣帛医书《阴阳十一脉灸经》“臂 巨阴脉”篇有一段相近文字:“臂鉅阴脉,……是动 则病:心滂滂如痛,缺盆痛,甚则交两手而战,此为 臂厥。

”[8]12”战,指战栗,颤抖。

原来经文是说,缺盆 中痛,病者以两手臂交叉,手掌按压缺盆以止痛,痛 得剧烈时,交叉的两手因加强压力而颤抖。

延误两 千年的讹字及由此而产生的误解与纷争,因简帛医 书的重光于世,一朝迎刃而解。

肾者胃之关也《素问•水热穴论》:“肾者,胃之关也。

关门不—15—2019年第4期利,故聚水而从其类也。

上下溢于皮肤,故为跗肿。

驸肿者,聚水而生病也。

”[12]后世医家皆把作为通假字的“胃(谓)”,释为肠胃的“胃”〇(1) 胃主水谷,胃气开闭不利,肾因聚水。

(唐 代医家杨上善)[2](2) 肾主下焦,膀胱为府,主其分注,开窍二阴。

故肾气化则二阴通,二阴闭则胃填满,故云肾者胃之关。

(唐代医家王冰)[13](3) 水谷人胃,清者由前阴而出,浊者由后阴而 出。

……肾气壮则二阴调,肾气虚则二阴不禁。

故曰:肾者胃之关也。

(明代医家张介宾)[4](4) 夫胃为五脏六腑之海,而关则在肾。

(日本 江户后期医家森立之)[14]这样的注释本身都没错,胃主水谷,胃为五脏六腑之海,肾开窍二阴,肾气虚则二阴不禁,在中医典籍中都是有据可查,把肾与胃联系起来的“肾胃相关”理论也是可以成立的^问题是,两千多年前《内经》作者的本意是否如此。

我们不妨再重读一遍《素问•水热穴论》,本篇内容分三部份,主要讨论治疗水病与热病的腧穴及四季取穴(五输穴)法。

“肾者,胃之关也”出于论水病腧穴部分(约400余字,占全篇1/2强),该段讲的是肾脏在发生水病(跗肿、风水、大腹、水肿)过程中的病理机制,并无涉及肾胃相关或胃在水病发生、发展、传变过程中的任何情况。

实际上,该段倒是多处谈到水病发生过程中的肾肺关系——“故其本在肾,其末在肺”、“故水病下为跗肿大腹,上为喘呼,不得卧者,标本俱病,故肺为喘呼,肾为水肿,肺为逆不得卧”。

由此看来,“肾者,胃之关也”一句中的“胃”值得怀疑。

再来看看出土简帛。

简帛中所用的“胃”多通 “谓”。

谓,称为,叫做。

例如:张家山汉简《脉书》:“(砭)有四害,一曰农(脓)深而(砭)浅,胃(谓)(之)不杳;二曰农(脓)浅而(泛)深,胃(之)泰(太)过;三曰农(脓)大而(砭)小,胃(谓)(之)渝(敛),瀹(敛)者恶不毕;四曰农(脓)小而(砭)大,胃(谓)(之)泛,泛者伤良肉殴。

”[15]马王堆竹简《十问》:“[並]春三月食之,苛(屙)疾不昌,筋骨益强,此胃(谓)百草之王。

”[8]15°“故觉侵(寝)而引阴,此胃(谓)练筋;(既)信 (伸)有(又)蚀(屈),此胃(谓)练骨马王堆帛书《老子》:“受邦之詢(诟),是胃(谓)社稷之主;受邦之不祥,是胃(谓)天下之王。

”[16]银雀山汉简《守法守令等十三篇•王法》:“古之帝者胃(谓)人(之)黔人,王者胃(谓)之黔首,柏(霸)者胃(谓)之民,诸侯胃(谓)之明(萌按:胃字本义是肠胃之胃,《说文》:“胃,穀府也。

”下部的肉月表示胃是人体的器官。

后来,“胃”被借以表示“称为,叫做”,一个字形承担两个完全不同的义项,使用不够方便,于是,人们在胃字左边加言旁,新造了一个“谓”字,专门表示“称为”之义。

简帛中表示“称为”、叫作义的多作“胃”,说明当时“谓”还用得不普遍,或者当时人们还不太习惯使用“谓”字。

可能在同时,又有些人为了使表器官的胃不被混淆,便在胃字边上再加上月旁,造了一个“腈”字。

此字在简帛中偶有出现,传世字书中亦时见踪影,但后世文献中鲜有实际应用。

“肾者,胃之关也”,即“肾者,谓之关也”。

译成白话就是“肾称作关”。

其义为:肾脏是人体水液运行代谢的关闸。