出土文献整理

- 格式:ppt

- 大小:333.00 KB

- 文档页数:20

出土文献对研究古史的作用1. 引言1.1 出土文献的定义出土文献是指在地下或其他遗址中发现并挖掘出来的古代书信、文书、碑文、刻石等古代文字记录物。

这些文献以其独特的历史价值和文化传承而备受学者们的关注。

出土文献通常经过专业人员的挖掘和整理,然后被送交相关机构进行保存和研究。

出土文献的种类非常丰富,包括古代书信、政府文件、宗教经典、商贸文书等各种形式。

这些文献记录了古代社会的政治、经济、文化等方面的信息,为我们深入了解古代历史提供了重要的资料依据。

通过对出土文献的整理和研究,可以帮助我们揭示古代社会的政治制度、社会结构、经济活动等方面的特点,进而推动古代历史研究的深入发展。

在填补历史空白、重构历史脉络等方面,出土文献都具有不可替代的作用。

出土文献在研究古史中具有重要的意义和作用,为我们理解古代社会文化、探索人类文明发展的历史进程提供了宝贵的资源和启示。

1.2 出土文献的重要性1.将历史还原到真实面貌出土文献是古代人们留下的物证,通过这些古老的文献可以还原历史的真实面貌,了解古代社会和文化的全貌。

这些文献不仅可以帮助研究者推断古代人们的生活方式、政治制度、宗教信仰等,还能够揭示出某些历史事件背后的真相。

2.丰富历史资料出土文献丰富了历史资料库,为研究者提供了线索和依据。

通过研究这些文献,可以填补历史上的空白,解开历史上的谜团,重新解读某些历史事件,并为历史学的发展提供新的视角和理解。

3.重要历史价值出土文献是珍贵的历史遗产,具有重要的历史价值。

这些文献记录了古代社会的发展变迁,传承了古代人们的智慧和文化。

对这些文献的研究不仅可以帮助我们了解过去,还能够启迪现代社会的发展,引领我们更好地面对未来。

2. 正文2.1 出土文献的种类出土文献的种类可以大致分为书籍、文书、碑刻等几类。

其中书籍包括木简、竹简、纸简等不同材质的书籍,这些书籍记录了古代各个领域的知识和事件。

文书则是记录政治、经济、社会等方面的公文和私信,能够为研究古代社会提供重要线索。

出土文献研究与使用方式

出土文献研究通常涉及古代遗址、考古发掘中出土的文物、文献等,这些资料对于研究历史、文化、社会等方面具有重要价值。

以下是一些关于出土文献研究的常见使用方式:

1.文献整理与分类:对出土文献进行整理、分类,建立起系统的

档案。

这有助于研究者更好地了解文献的来源、时代背景等。

2.历史研究:出土文献可用于研究古代社会、政治、经济、文化

等方面的历史。

通过分析文献中的文字、图案等信息,还原过

去的生活和社会制度。

3.语言学研究:出土文献中的文字有助于语言学家研究古代文字、

语言演变等问题。

4.考古学配合:出土文献与考古学相辅相成,通过文物与遗址的

结合,可以更全面地还原古代文化和生活。

5.学科交叉研究:出土文献的研究往往涉及多个学科领域,例如

历史学、考古学、人类学、文化学等。

6.数字化处理与保存:利用现代技术手段对出土文献进行数字化

处理,以确保文献的保存和传承。

7.学术出版:通过研究出土文献的成果,可以发表学术论文、专

著,为学术界提供有价值的研究成果。

在使用出土文献时,研究者需要注重保护文献的完整性和可持续利用,同时要遵循研究伦理和文物保护的原则。

第28卷第4期2010年7月政法论坛Tri bune o f Po liti ca l Sc i ence a nd Law Vol .28,No .4 Jul .2010作者简介:徐世虹,中国政法大学教授,博士生导师。

3 本文为教育部人文社会科学重点研究基地基金资助中国政法大学法律史研究院重大课题“秦汉法律研究”(课题编号07JJD820173)的成果之一。

本文写作过程中承李力教授多次提供资料与信息,亦得课题组成员李力教授、邬文玲副研究员、张忠炜博士切磋之益,在此谨致谢意。

① 日文名为“江陵張家山漢簡〈奏讞書〉を読む”。

② 日文名为“張家山第二四七号漢墓竹簡訳注”。

出土秦汉法律文献整理研究的新成果3———读《二年律令与奏谳书———张家山二四七号墓出土法律文献释读》徐世虹 摘 要:近30年来,秦汉法律文献伴随着考古发现而数量大为增加,各种整理、释读成果相继产生。

在出土秦汉法律文献的整理研究中,红外线影像技术的运用日益为人所重,成为提高释文质量的有效手段,近出《二年律令与奏谳书———张家山二四七号墓出土法律文献释读》为其较有影响者。

将散乱的册书编联复原是出土秦汉法律文献重要的基础研究之一。

编联既应着眼于出土位置,亦当注重对律文的贯通把握。

在律篇的归属上,汉魏、汉唐律传承背景下的非单一对应关系不可忽视。

解明出土法律文献中的法律概念与重要词汇,对正确理解当时的制度具有关键作用,对其做出简明规范而又“网罗法意”的解释,仍是需要研读者逐步推进的长期工作。

关键词:出土秦汉法律文献;武大《释读》;红外线影像技术;编联;注释近30余年来,秦汉法律文献有两次重大的考古发现。

上世纪70年代面世的睡虎地秦墓竹简,堪称是划时代的发现,其丰富的内容大豁阅者之目,使人们对秦律的认识大大向前迈进了一步。

此后80年代发掘所得的张家山247号汉墓竹简,不仅使出土秦汉法律文献的数量大为增加,亦使秦汉法律的研究承前而跃上一个新台阶。

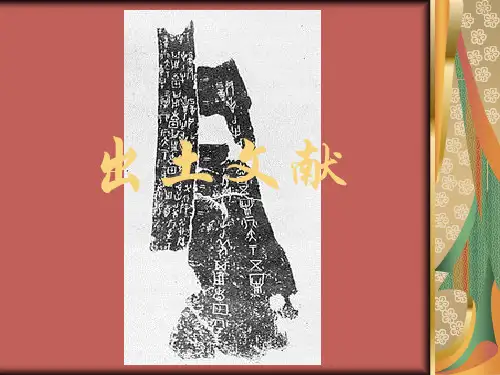

一出土文獻與古代文學的關係:在我国,出土文献的材料很多,如甲骨文、曾侯乙钟、玉器、青铜器、石鼓文、楚帛画、秦石刻、壁画、陶瓷、汉简、汉画像石(砖)等都属于出土文献。

近十年,公之于众的出土文献的数量也惊人,其中最重要的有湖南湘西的里耶秦简(1 万余枚)、湖南长沙走马楼的三国吴简(一次出土就多达10 万余枚)及2008 年入藏清华大学图书馆的战国简(2388 枚),上博简。

这些都是古代文学研究的重要资料。

1925 年王國維曾在《最近二三十年中中國新發見之學問》中說:“古來新學問起,大都由於新發見。

有孔子壁中書出,而後有漢以來古文家之學;有趙宋古器出,而後有宋以來古器物、古文字之學。

惟晉時汲冢竹簡出土後,即繼以永嘉之亂,故其結果不甚著。

然同時杜元凱註《左傳》,稍後郭璞註《山海經》,已用其說;而《紀年》所記禹、益、伊尹事,至今成為歷史上之問題。

然則中國紙上之學問賴於地下之學問者,固不自今日始矣。

自漢以來,中國學問上之最大發現有三:壹為孔子壁中書;二為汲冢書;三則今之殷虛甲骨文字,敦煌塞上及西域各處之漢晉木簡,敦煌千佛洞之六朝及唐人寫本書卷,內閣大庫之元明以來書籍檔冊。

此四者之壹已足當孔壁、汲冢所出,而各地零星發現之金石書籍,於學術之大有關系者,尚不與焉。

故今日之時代可謂之‘發見時代’,自來未有能比者也。

”近几十年,随着考古事业的大发展,大量的出土文献震惊了当今学术界。

运用新出土的文献材料,对研究中国古代文学来说,其意义不容置疑。

关注点主要集中在先秦诗歌。

学者大多利用出土文献对《诗经》《楚辞》进行了校读、训诂、考论等。

二出土文献對《诗经》研究的意義:2001 年以来《诗经》的研究论文,发现篇名直接含“出土文献”的论文就有8篇,至于运用出土文献研究《诗经》的其他论文,难计其数。

⑴李春艳、时世平《出土文献对〈诗经〉训诂的作用》重述了出土文献对《诗经》训诂的证、正、增、辨四个方面的作用,并提出了出土文献对训诂实践的五个启示:一是依据故训,不轻改旧说;二是尊重本文,不轻信假借;三是通晓语法,往复求通;四是古代社会生活与古代文献互相发明;五是实是求是,不钻牛角尖。

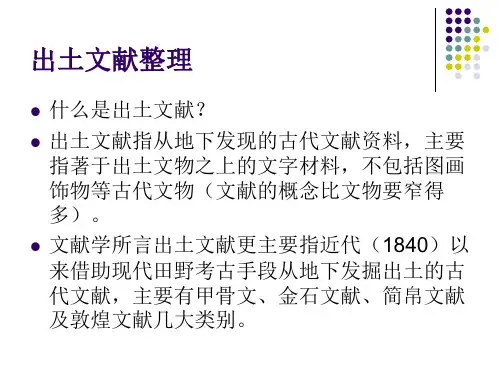

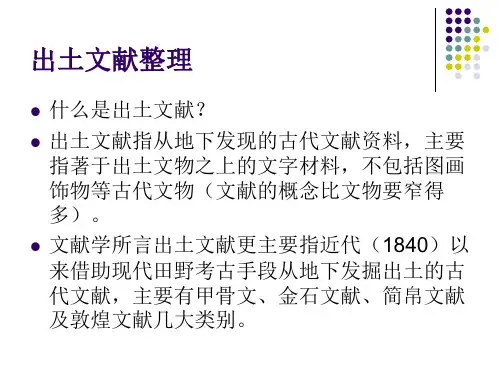

什么是出土文献出土文献的定义:原文化部的“古文献研究室〞编辑了五辑《出土文献研究》,其涵括的研究对象上自甲骨文、金文、战国盟书、玺印、简牍、帛书、敦煌文献、吐鲁番文书,下到明清墓志,还有佉卢文等古民族文字等等。

另外,像古籍整理规划领导小组制定的出版规划所列的出土文献等,都是用的广义的概念。

王国维指出的对中国学术有重大影响的19世纪和20世纪初的几项发现是甲骨文、敦煌文献、汉晋边塞竹简和中国境内的外族遗文,还有内阁档案。

这其中,除了内阁档案一般不包括在内,其他都算是出土文献。

——这是广义的出土文献。

狭义的概念,一般是指出土的书籍(包括典籍和公、私文书),主要是指上个世纪大量出土的简牍、帛书和纸质文书等。

广义概念中的一些内容,有的已形成了自身的独立的学科,像甲骨文;有的那么成为其他学科的一局部,如金文,现在更多的把它作为器物——青铜器研究的一个组成局部。

另外,像墓志、碑铭,那么更多的被纳入传统的金石学的范畴里。

可以看出,不管是广义的,还是狭义的概念,都不是一个严格的分类学上的概念。

出土文献的特点:作为出土文物,尤其是简牍一类的文物,其特点在于:首先,保存情况差。

这些文物在地下埋藏了一二千年,尽管情况有好有坏,一般来说都保存得不好。

简牍残断缺损,文字漫漶,是普遍的现象。

现在我们知道保存最完整的资料要算是马王堆帛书了(除了敦煌文献),比起其他的发现来讲,保存得太好了。

但即使是这样,到现在也还有相当数量的帛书残片的拼对有困难。

像保存较差的阜阳双古堆汉墓竹简,出土时已朽烂成几厘米长的薄片,保护、整理都很困难。

第二,严重扰乱(这主要是指简牍)。

一种是自然扰乱。

遗弃的简牍自然不必说——本身就是杂乱的。

有意埋藏的简牍,原本多是成卷的,埋藏时间一长,也会因编绳朽断,竹简随地下水位上升或下降而在棺内漂移,致使简牍散乱。

还有就是人为的扰乱,如盗墓。

自古盗墓之风就长盛不衰,因为它能够使人骤富。

墓葬一旦被盗,墓中的随葬品即便没有被盗走,也会受到严重的扰乱破坏。

新闻出版总署、全国古籍整理出版规划领导小组关于印发实施《2011—2020年国家古籍整理出版规划》的通知【法规类别】出版与出版物市场管理【发布部门】新闻出版总署(原新闻出版署)(已撤销)全国古籍整理出版规划领导小组【发布日期】2012.07.03【实施日期】2012.07.03【时效性】现行有效【效力级别】XE0303新闻出版总署、全国古籍整理出版规划领导小组关于印发实施《2011-2020年国家古籍整理出版规划》的通知各省、自治区、直辖市新闻出版局,新疆生产建设兵团新闻出版局,解放军总政治部宣传部新闻出版局,中央和国家机关有关部委、民主党派、人民团体新闻出版主管部门,中国出版集团公司、中国教育出版传媒集团有限公司、中国科技出版传媒集团有限公司,各相关中央直属企业:为深入贯彻落实十七届六中全会精神,加强文化典籍整理和出版工作,进一步实施精品战略,全国古籍整理出版规划领导小组组织编制《2011-2020年国家古籍整理出版规划》(以下简称“《规划》”),通过《规划》的制定和实施,形成由国家主导、体现国家意志、代表国家水平的脉络清晰的古籍出版体系,不断提高我国古籍整理出版的水平。

《规划》的编制工作从2009年8月开始,采取自上而下和自下而上相结合的办法,经过深入调研和专家反复论证,现正式印发实施。

一、《规划》的框架结构和规模《规划》分为文学艺术、语言文字、历史、出土文献、哲学宗教、科学技术、综合参考、普及读物和古籍数据库等九个门类,各门类下视具体情况又分为若干小类。

《规划》共列入491个项目,每年将视具体情况对项目作适当调整和增补。

二、编制《规划》的目标和重点(一)《规划》的目标通过国家古籍整理出版规划项目的实施,形成国家重点出版工程出版机制,实施精品战略,发挥国家规划的导向和杠杆作用,带动高水平、高质量古籍整理出版物的出版,加强对优秀传统文化思想价值的挖掘和阐发,维护民族文化基本元素,建设优秀传统文化传承体系,使优秀传统文化成为新时代鼓舞人民前进的精神力量。

1 古籍文献整理与研究第一部分古籍文献的定义与分类 (2)第二部分古籍文献的历史演变 (4)第三部分古籍文献的价值与意义 (6)第四部分古籍文献整理的原则和方法 (8)第五部分古籍文献版本鉴定的基本技巧 (11)第六部分古籍文献的数字化趋势与挑战 (13)第七部分古籍文献保护的现状与对策 (16)第八部分古籍文献研究的理论与实践 (18)第九部分古籍文献在学术研究中的应用 (20)第十部分古籍文献整理与研究的未来发展 (22)第一部分古籍文献的定义与分类古籍文献整理与研究一、古籍文献的定义古籍文献是指古代流传下来的具有历史文化价值的图书资料。

它涵盖了我国历史上各个时期的文字记载,包括经史子集等各类著作以及碑帖、契约、书信等各种形式的文字记录。

这些文献反映了不同时期的文化思想、学术观念、社会状况、历史事件等方面的情况,对于研究中国传统文化和历史发展具有极其重要的意义。

二、古籍文献的分类根据古籍文献的内容特点和形式特征,可以将其大致分为以下几个类别:1.经部文献经部文献主要包括《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》五经及《孝经》、《尔雅》、《仪礼》等其他儒家经典著作。

这些文献是我国古代文化的核心部分,代表了儒家学派的思想体系和社会价值观。

2.史部文献史部文献主要包括正史、编年史、纪事本末、实录、杂史、地理志、人物传记等多种类型的历史著作。

它们详细记载了不同历史时期的政治、经济、军事、文化等方面的情况,是研究中国历史的重要参考资料。

3.子部文献子部文献主要包括哲学、医学、天文、历法、农学、兵法、法律、艺术等领域各种专著和论著。

这些文献反映了古代学者在各自领域的研究成果和思想见解,对后世产生了深远影响。

4.集部文献集部文献主要指诗歌、散文、骈文、词赋等文学作品的总称。

这些作品展现了古代文人士大夫的情感世界和生活理想,体现了当时的社会风气和审美趣味。

5.佛道宗教文献佛道宗教文献主要包括佛教的经典、注疏、教义论述、僧侣传记等;道教的经典、注释、科仪书、道教神仙传说等。

中国历史文献学的发展历程中国历史文献学是一门以历史文献及其整理研究工作为研究对象的,以复原、求真和致用为主要任务的专科文献学。

其研究范围主要包括:学科基本理论、历史文献及其产生发展过程、研究和整理历史文献的方法以及中国历史文献学发展史。

他从属于历史学,具有综合性、基础性和实践性的突出特点。

作为一门古老而又年轻的学科,中国历史文献学面临着加强学科理论建设、实现研究手段现代化等多重任务和发展趋向。

一、文献与历史文献文献二字联成一词,最早见于《论语·八佾篇》。

该篇记载:“子曰:‘夏礼吾能言之,气不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。

文献不足故也。

足,则吾能征之矣。

’”汉宋学者注疏时都把“文”释为典籍,“献”释为贤人或贤人言论。

最早以“文献”名书的是宋末元初的马端临,他写了一部贯通历代典章制度的著作,取名为《文献通考》。

在《自叙》中他解释说:“凡叙事,则本之经史而参之以历代会要,以及百家传记之书。

信而有征者从之,乖异传疑者不录,所谓文也。

凡论事,则先取当时臣僚之奏疏,次及近代诸儒之评论,以至名流之言谈、稗官之记录,凡一话一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓献也。

”从孔子到马端临,随着社会的发展和学术的进步,特别是书写工具的改进与印刷术的发明和广泛运用,贤者的言谈高见很容易见诸笔端,各种口头传说和议论也逐渐通过各种书面的形式记录下来,于是人们越来越重视典籍而轻视传闻,相应地“文献”也由一个联合式的合成词逐渐向偏义复合词的方向演变。

这里,需要指出的是马端临将文献的内容区分为“叙事”和“论事”两大类,并且将两者并重,对我们是有启发意义的。

白寿彝先生认为历史文献有记注和撰述之别,记注即历史记录,而撰述要有史识。

,在发现一件不经常见的文献,往往表现得相当激动,而对于历史的撰述的重要性,往往估计不足。

这是带有片面性的。

今人对“文献”的理解,,归纳起来大致有两类:一类是文史学界的文献概念,如郑鹤声、郑鹤春称:“结集、翻译、编纂诸端,谓之文,审订、讲习、印刻诸端谓之献。

文献学【名词解释】1.《三体石经》2.《穆天子传》【老师笔记】“信史”,即可信的历史。

《穆天子传》虽然影响很大,但传说的成分更多。

因此,它不是信史。

【百度解释】记述周穆王事迹而带有虚构成分的传记作品。

又名《周王传》﹑《周穆王游行记》,是西周的历史神话典籍之一。

作者不详。

为晋咸宁五年(279)汲县民盗掘魏襄王墓所得竹书之一。

共6卷。

前5卷记周穆王驾八骏马西征之事﹔后1卷记穆王美人盛姬卒于途中而返葬事﹐别名《盛姬录》。

后虽有人疑为伪书﹐但一般认为它是周穆王至魏襄王间的传闻记录。

西晋初年(太康二年),在今河南汲县发现一座战国时期魏国墓葬,出土一大批竹简,均为重要文化典籍,通称“汲冢竹书”,竹简长二尺四寸(古尺),每简四十字,用墨书写。

其中有《穆天子传》﹑《周穆王美人盛姬死事》,后合并为至今流传的《穆天子传》。

由荀勖校订全书六卷。

3.善本善本最早是指校勘严密,无文字讹误,刻印精美的古籍,后含义渐广,包括刻印较早、流传较少的各类古籍。

实际上,真正的善本仍应主要着眼于书的内容,着眼于古籍的科学研究价值和历史文物价值。

善本的完整定义:(1)元代及元代以前刻印或抄写的图书。

(2)明代刻印、抄写的图书(版本模糊,流传较多者不在内)。

(3)清代乾隆及乾隆年以前流传较少的印本、抄本。

(4)太平天国及历代农民革命政权所印行的图书。

(5)辛亥革命前在学术研究上有独到见解或有学派特点,或集众说较有系统的稿本,以及流传很少的刻本、抄本。

(6)辛亥革命前反映某一时期,某一领域或某一事件资料方面的稿本及较少见的刻本、抄本。

(7)辛亥革命前的有名人学者批校、题跋或抄录前人批校而有参考价值的印、抄本。

(8)在印刷上能反映我国印刷技术发展,代表一定时期印刷水平的各种活字本、套印本,或有较精版画的刻本。

(9)明代印谱,清代集古印谱,名家篆刻的钤印本(有特色或有亲笔题记的)。

4.类书【老师笔记】类书指抄录古代书籍中的词、句、段、篇,进行分类编排,以供查阅、检索(录)的工具书。