出土简帛汇总简介

- 格式:ppt

- 大小:3.39 MB

- 文档页数:14

考古惊世发现:楚国简帛楚国简帛是先秦楚人遗存的十分珍贵的宝藏。

其中一些重要的发现,在中国乃至世界学术界都发生和正在发生着深刻的影响。

以下将对楚国简帛的这种神奇之谜撮要解读。

楚国简帛最早的发现是在南齐建元元年(公元479年)。

当时襄阳(今湖北襄阳市)楚墓被盗,残存10余有字竹简,经著名书法家王僧虔鉴定,为《周礼》所缺失部分的《考工记》。

这是楚国简帛的首次发现。

从20世纪40年代起,楚国简帛不断出土问世,总计有30批,出土完整和残断竹简1万余简,竹牍1枚、帛书1件,总字数在10万4000多字。

在这些发现中,尤以长沙子弹库楚帛书(1942年出土1件)、荆门郭店楚简(1993年出有字简730简)、上海博物馆藏楚竹书(1994年入藏1200简)影响最大。

长沙子弹库楚帛书,是我国时代最早的帛书,1942年盗掘出土,流落到美国后,其研究也逐渐国际化,每次版本复制更新,促进和掀起国际性帛书研讨热潮。

荆门郭店楚简于1985年5月正式出版,立即引起国内外学术界的高度重视。

各种研讨会、座谈会、学术报告会、研读班纷纷举行,掀起了楚国简帛研究的新高潮。

20世纪以来出土先秦时代简帛共计33批,其中只有3批属于秦简,其余全为楚国简帛。

可以这样说,先秦出土简帛主要是楚国简帛。

楚国简帛全部出土于楚墓。

拥有楚简帛的墓主,多为士大夫,也有少量庶人。

楚国简帛按内容可分为书籍、文书两大类。

书籍类简帛,主要见于荆门郭店楚简、上海博物馆藏楚竹书、长沙子弹库楚帛书、慈利石板村楚简。

信阳长台观楚简、江陵九店楚简中也有所发现。

这数批楚简中,包含周易、周书、诗、礼、乐、诸子(儒、道、墨、兵)、史书、日书等种类。

在已公布的50余种书籍和书籍篇章中,儒家典籍有30余种之多,占总数的3/5以上,多为失传已久的佚籍,学术价值极高,十分珍贵。

郭店楚简中有《性自命出》(或名《性情论》)、《缁衣》(见于今本《礼记》)、《五行》,前两篇在上海博物馆藏楚竹书中也有发现,后一种见于长沙马王堆汉代帛书中,表明战国时代儒家典籍在楚国士大夫中传习甚多,流传较广,影响深远。

70年代以来的秦汉简帛文字研究【关键词】秦汉/简牍/文字/考释/字形【正文】从战国后期秦至东汉时期的竹木简牍帛书,我们称之为秦汉简帛书。

现今,这个领域的研究成果相当丰富,特别在史学方面,而本文只就文字学方面介绍70年代以来的研究情况。

自上世纪初,在新疆罗布泊发现汉晋简以来,几批汉简的发现地均在西部地区。

从70年代起,新疆、甘肃、内蒙古、青海、湖南、湖北、安徽、江苏、山东、四川、广西等地都有秦汉简帛书发现。

到1998年上半年为止,公开发表的秦汉简帛书出土及整理情况如下:湖北云梦睡虎地11号秦墓竹简,有《编年纪》、《为吏之道》、《语书》、《秦律十八种》等刑法文书,并有《日书》2种。

睡虎地4号墓有家书等木牍。

四川青川郝家坪发现战国秦木牍2件,其中1件为田律内容。

甘肃天水放马堆1号战国秦墓有《日书》2种及《墓主纪》。

湖北云梦龙岗6号秦墓有文书的竹简和乞鞫免罪内容的木牍。

湖北长沙马王堆1号汉墓出土遣册竹简。

3号墓发现大批帛书,有《老子》甲、乙本,《六十四卦》、《经法》、《十大经》、《战国纵横家书》、《春秋语事》、《天文气象杂占》、《五十二病方》、《养生方》、《合阴阳》、《十问》、《阴阳十一脉灸经》、《导引图》等及古地图2种。

并有类似《黄帝内经》竹简及遣册木牍。

湖北江陵凤凰10号墓有刍藁帐等竹简和遣册,9号墓有“安陆守丞”牍,168号汉墓有《江陵丞相告地下丞》竹牍,8号汉墓、167号汉墓、168号汉墓均出土遣册。

湖北江陵高台汉墓、大坟头1号汉墓也有遣册木牍。

湖北江陵张家山247号汉墓简牍有《奏谳书》、《脉书》、《引书》、《算数书》、《历谱》及遣册等等。

249号汉墓出土《日书》简、258号汉墓出土《历谱》简。

安徽阜阳双古堆汉汝阴侯墓出土《苍颉篇》、《诗经》、《万物》等。

山东临沂银雀山1号、2号汉墓都有竹简发现,1号墓有《孙子兵法》、《孙膑兵法》、《尉缭子》、《晏子》、《六韬》、《汉元光历谱》等。

河北定县八角廊汉墓有《论语》、《大戴礼记》、《孔子家语》等竹简。

骈宇骞:出土简帛书籍分类述略(数术略)(下)丙、五行《汉书·艺文志》云:“五行者,五常之形气也。

《书》云‘初一曰五行,次二曰羞用五事’,言进用五事以顺五行也。

貌、言、视、听、思心失,而五行之序乱,五星之变作,皆出于律历之数而分为一者也。

其法亦起五德终始,推其极则无不至。

而小数家因此以为吉凶,而行于世,寖以相乱。

”从《艺文志》著录的书目来看,举凡选择时日吉凶的各种书籍都被归入其中。

李零先生认为:“择日和历忌是从式法派生,都属于古代的‘日者’之说,它们与式法的关系有点类似《周易》与筮法的关系,也是积累实际的占卜之辞而编成,但它与后者又有所不同。

《周易》虽然也被古今研究易理的人当独立的书来读,可是供人查用的占书,它却始终结合着筮占,离开筮占也就失去了占卜的意义。

而择日之书或历忌之书是把各种举事宜忌按历日排列,令人开卷即得,吉凶立见,不必假乎式占,即使没有受过训练的人也很容易掌握。

所以,尽管式占在古代并不是很普及,但这种书在古代却很流行,从战国秦汉一直到明清,传统从未断绝。

特别是在民间,影响更大。

”(24)在出土简帛文献中,此类书籍发现不少,出土范围也很大,其内容包括日书、刑德及其他选择类书籍。

如:1.江陵九店楚简《日书》该《日书》出土时竹简严重残断,只有35枚保存完整。

简长46.6至48.2厘米,宽0.6至0.8厘米,3道编绳。

整理者根据其内容分为15组编列,主要有选择时日吉凶、日忌、巫祝为病人祈祷、相宅、占出入盗疾、往亡、裁衣宜忌等。

中华书局2000年出版的《九店楚简》一书中有详细的介绍和考证。

2.云梦睡虎地秦简《日书》甲、乙睡虎地11号秦墓同时出土了两种《日书》,为了便于区别,整理者分别将其称为《日书》甲种和《日书》乙种。

甲种《日书》无书题,乙种《日书》有书题,“日书”二字抄写在该书最后一支简简背。

甲种《日书》现存竹简166枚,乙种《日书》现存竹简250枚。

甲种简的正面和背面都抄写有《日书》内容,读简时先读正面,后读背面,字写的又小又密。

出土简帛的分类及其在历史文献学上的意义刘钊【英文标题】The Classification of the Unearthed Bamboo Slips and Silks and Its Significance in the Study of Historical Documents【作者简介】厦门大学历史系,福建厦门361005刘钊(1959-),男,吉林省吉林市人,厦门大学历史系教授、博士生导师,历史学博士。

【内容提要】对于出土简牍帛书的分类,最好的办法是将其纳入到当时的图书分类中去。

出土简牍帛书在历史文献学上的意义表现在:1.反映了先秦古书的盛衰过程;2.扩充了先秦两汉古书的内涵;3.一定程度上反映了《汉书•艺文志》的收书标准;4.揭示了数术方技类古籍的史料价值;5.为校读整理传世古书提供了新资料和新依据;6.使我们对古书体例有了更清楚的认识;7.提供了对“疑古思潮”进行反思的契机。

【关键词】出土简牍帛书汉书艺文志历史文献学中国历史上很早就有简牍出土的记载,著名的如西汉景帝时鲁恭王坏孔子宅从墙壁中发现的古文经竹书和晋武帝太康年间在魏国汲县发现的汲冢竹书。

新中国成立后,随着考古工作的全面展开和不断深入,地下文物好像也受到了感召,纷纷出土面世。

尤其是从20世纪70年代以来,不断有新的大宗的简牍帛书资料出土,既让世人大开眼界,也让研究者应接不暇。

国学大师王国维在77年前曾说过,古来新学问起,大都由于新发现。

他曾列举“殷墟甲骨文字、敦煌塞上及西域各处之汉晋木简、敦煌千佛洞之六朝及唐人写本书卷、内阁大库之元明以来书籍档册”为历史上的重大发现。

今天看来,如果说这四个发现是“大发现”的话,那么从20世纪70年代以来陆续出土的简牍帛书就可以称作是“特大发现”。

一、出土简牍帛书的分类已出土的简牍帛书总体上可分为两类,一类是指狭义的书籍,一类是指文书档案。

狭义的书籍主要指带有个性或学派特点的私人著述,而文书档案则是指官方的文件。

出土简帛中的数字表达方法出土简帛是指在考古发掘中出现的古代文物——简牍和帛书。

这些文物记录了古代的历史、文化、社会制度以及科技发展等方面的信息。

其中,数字表达方法是研究者非常关注的一个方面,因为它对于我们了解古代的计数、记数方式以及数学思维方式有重要意义。

在本文中,我将介绍出土简帛中的数字表达方法,并阐述其特点和价值。

1. 数字符号的形态在古代的出土简帛中,数字通常采用特定的符号来表示。

这些符号形态多样,有的类似于现代的数字,有的则是特殊的形状。

例如,“一”通常呈现为一横,代表1;“十”通常呈现为两条平行的直线,代表10;而“百”则是三条平行的直线,代表100。

这些数字符号的形态通过考古学家和学者的研究,我们逐渐了解到了古代人们的计数方式。

2. 数字组合的规律古代人们在计数的过程中,把数字按照一定的规律进行组合。

例如,我们常见的“十”和“百”就是十进位和百进位的数字单位。

在古代,数字的组合方式通常是十进制,即以10为基数进行计数。

但有时也会出现其他进制的计数方式,例如六十进制等。

通过研究出土简帛中的数字组合方式,我们能够了解到古代人们的数学思维方式和计算技巧。

3. 数字表达的应用领域数字表达方法在古代的简帛中被广泛应用于各个领域。

其中,历史和社会学是最关注的两个领域。

通过出土简帛中的数字表达方法,我们可以了解到古代社会的人口数量、土地面积、战争兵力、税收征收等信息,从而对古代社会的制度和经济状况进行分析和研究。

此外,数字表达方法还被应用于文化和文学研究中,用于分析古代文物中的年号、日期以及人物身份等信息。

4. 数字表达方法的研究意义研究出土简帛中的数字表达方法对于我们了解古代历史和文化具有重要意义。

首先,它帮助我们推断古代社会的文化、科技水平和数字观念。

其次,它可以揭示古代智慧和数学思维方式,帮助我们了解他们的数学理论和计算技巧。

最后,它可以为我们提供解读古代文献和文物的重要线索,帮助我们更好地理解和解释古代的历史文化。

古简牍精选

古简牍是指中国古代在竹简、木简(简牍)上书写的文献,这些文献涵盖了从政治、历史到文学、哲学等多个领域的内容。

以下是一些著名的古简牍精选,这些简牍对了解古代中国的文化和社会具有重要价值:

1.郭店楚简:出土于湖北省荆门市郭店村,包括《庄

子》《老子》《周易》等道家和儒家经典的早期版

本,对研究先秦哲学思想具有重要意义。

2.张家山汉简:出土于湖北省江陵县张家山,包括汉

代的法律、历法、医书等内容,为研究汉代法制、

历史和文化提供了珍贵资料。

3.云梦睡虎地秦简:出土于湖北省云梦县睡虎地,主

要包括秦朝的法律文书和行政文件,是研究秦朝政

治和法制的重要资料。

4.马王堆汉墓帛书:出土于湖南省长沙市马王堆汉

墓,包括《老子》《黄帝内经》等道家和医学文献,

对研究汉代思想文化和医学具有重要意义。

5.上博简(上海博物馆藏竹简):收藏于上海博物馆,

包括《孙子兵法》《尉缭子》等兵书,是研究中国古

代军事思想的重要资料。

6.李家山汉简:出土于陕西省宝鸡市李家山,包括

《算数书》《九章算术》等数学文献,对研究中国古

代数学发展具有重要价值。

这些古简牍不仅反映了中国古代的文化和知识体系,而且对于理解古代社会的政治、法律、经济、军事、科技和医学等方面提供了宝贵的第一手资料。

通过研究这些简牍,我们可以更深入地了解中国古代社会的复杂性和多样性。

中国发现的主要竹简帛书汇总:其出土文献足以改写古代历史中国是一个有着丰富历史记载的国家,春秋战国以来,百家著书立说,写下了无数的经典作品。

然而经过了秦始皇“焚书坑儒”、项羽焼咸阳宫、永嘉之乱、靖康之变等事件,导致中国很多古文献失传了。

不过十分幸运的是中国早期的许多文献都是以竹简的形式存在,能够在南方许多墓中保存很多年。

因此,我们能够通过战国、秦汉时代的竹简看到许多失传的文献。

小编就在此列举一些中国发现的非常重要的竹简和帛书,以供各位文化和历史爱好者参考。

郭店楚墓竹简:发现了最早的《老子》1993年10月,在湖北省荆门市郭店村,郭店一号楚墓M1发掘出竹简,共804枚,为竹质墨迹。

其中有字简730枚,共计13000多个楚国文字。

郭店楚简包括十六篇先秦时期的文献。

其中道家典籍三篇,分别为《老子》(甲、乙、丙)、《太一生水》、《语丛四》(《说之道》》;儒家典籍为十二篇,分别为《缁衣》、《鲁穆公问子思》、《五行》、《穷达以时》、《唐虞之道》、《忠信之道》、《成之闻之》、《尊德义》、《性自命出》、《六德》、《语丛一》、《语丛二》、《语丛三》。

这批典籍除《老子》、《缁衣》见诸传世本,《五行》见于长沙马王堆出土的帛书外,其余皆为两千多年前的先秦佚籍。

郭店竹简《老子》银雀山竹简:《孙膑兵法》重见天日银雀山西汉墓,位于山东临沂市区南银雀山。

1972年发掘一、二号墓。

其中出土了竹简文献有《孙子兵法》、《孙膑兵法》、《六韬》、《尉缭子》、《管子》、《晏子》、《墨子》等。

二号墓,出土《汉武帝元光元年历谱》竹简32枚。

每简长69厘米。

是西汉实用日历,也是迄今所知的我国最早、最完整的古代历谱。

《孙子兵法》与《孙膑兵法》竹简同时出土,这是我国、也是世界军事史上一件大事。

它使长期以来关于这两部书的一些疑案得以澄清解决。

《孙膑兵法》王家台秦简:发现了失传已久的《归藏》王家台秦简,1993年3月出土于湖北江陵荆州镇邱北村王家台15号秦墓,共计813枚。

近二十年来国内秦汉简牍发现综述随着简牍、木牍在全国各地的不断出土,简牍学获得了长足的发展。

近20年来,国内发现与整理了湖北王家台秦简、湖南里耶秦简、湖南大学岳麓书院馆藏秦简、甘肃悬泉置汉简、湖北随州孔家坡汉简、长沙东牌楼东汉简、荆州纪南松柏汉墓竹简、北京大学收藏汉简等,出现了一批对秦汉简牍研究的高水平学术论著,为秦汉史研究提供了政治、经济、思想、文化、军事等方面的重要文物资料。

一、秦简的发掘和研究(一)王家台秦简。

1993年3月出土于湖北江陵荆州镇邱北村王家台15号秦墓,共计813枚。

简文内容有《归藏》、《效律》、《政事之常》、《日书》、《灾异占》。

《归藏》简394枚,约4000余字。

它的出现,使《归藏》这部亡佚已久的上古易书重见天日。

《效律》简96枚,与睡虎地秦简《郊律》简基本相同,对校定后者顺序有重要参奏值。

《政事之常》简65枚,采用图表形式诠释类似睡虎地秦简《为吏之道》中一段话,对校订、理解《为吏之道》有关文字以及探索秦代政治思想与五行学之间关系均具直接意义。

《日书》简数量最多,大部分与睡虎地秦简相同。

《灾异占》简不见其它《日书》资料,与京房《易传》和《易飞候》的文字有相似之处。

2011 年由随州市博物馆和湖北省文物考古研究所联合发布了《湖北随州市王家台遗址发掘简报》(江汉考古,2011年03期)。

关于此份简牍,学术界大多只关注于《归藏》部分的释读和研究。

王辉的《王家台秦简《归藏》校释(28则)》(江汉考古,2003年01期)取荆州王家台出土秦简《归藏》28条与辑本传世《归藏》互校,并结合文献典籍,求其训解。

通过考释,作者认为《归藏》与《周易》封名或相同,或通用,二者卦、辞文例不同,但主旨接近。

林忠军的《王家台秦简《归藏》出土的易学价值》(周易研究,2001年02期)以新出土的《归藏》为主要根据,又征引出土阜阳汉简《周易》、马王堆帛书《周易》和其它文献资料,对易学界长期争讼不休的问题进行检讨考辨,再次印证了传本《归藏》不伪、《归藏》早于《周易》、文王演易不是重卦、《周易》原为卜筮之书等论断。

简帛名义、源流简,一般是指竹质的书写材料。

牍,一般是木质的书写材料。

出土木简比竹简多,主要是柳树、松树、胡杨等。

还有石玉的简册。

书写前要经过杀青、打磨、涂液等工序。

长度不等,按照种类、内容、时代有所区别。

参见胡平生《简牍制度研究》。

名称:简、牍、牒、方、觚(柧)、檄、札、槧、笺、版、检、楬、册、两行、符、棨、传、过所。

源流:李学勤:《尚书》多士:惟殷先人有册有典。

“册”是书,“典”是大册。

只是迄今在考古发掘中尚未找到简的实物而已,这可能是竹木在地下不易保存的缘故。

1郑有国《中国简牍学综论》:我国使用简牍究竟始于何时呢?据地下出土的简牍,最早是在公元前五世纪后半叶,即战国早期。

但从文献记载和甲骨文的分析,至少在殷商时我国就使用简牍作为书写材料。

《尚书·多士》篇称“惟殷先人有册有典。

”甲骨文、金文的“册”字作,像把若干条竹木1《中国历史知识手册·简牍帛书》,转自骈宇骞《简帛文献概述》,万卷楼图书股份有限公司,2005年4月,2页简用两道绳子编成一册书的样子。

典,金文写作,《说文解字》解释“从册在上”,即把“册书”放在几上。

殷商时代的典册是否用竹木质的简牍呢?至今尚无实物出土,但殷商时的玉册倒是发现不少。

根据出土的这些殷商玉册,是否可以这样分析:殷商时的“典册”使用的还是比较贵重的玉质典册,因此使用不普遍。

随着文字的普遍推广,这种珍贵玉质典册才被各地习见的竹木条取代。

2云梦睡虎地秦简中《秦律十八种》:今县及都官取柳及木柔可用书者方之以书。

3帛书,写在丝帛,《墨子·兼爱下》:“吾非与之并世同时,亲闻其声,见其色也。

以其所书于竹帛,镂于金石,琢于盘盂,传遗后世子孙者知之。

”简帛出土情况概述楚系简帛资料:一湖南:1951年中科院考古所在长沙五里牌战国墓,出土竹简38枚。

内2郑有国《中国简牍学综论》,华东师范大学出版社,1989年9月。

3骈宇骞《简帛文献概述》,万卷楼图书股份有限公司,2005年4月,2页容为随葬品的遣册。

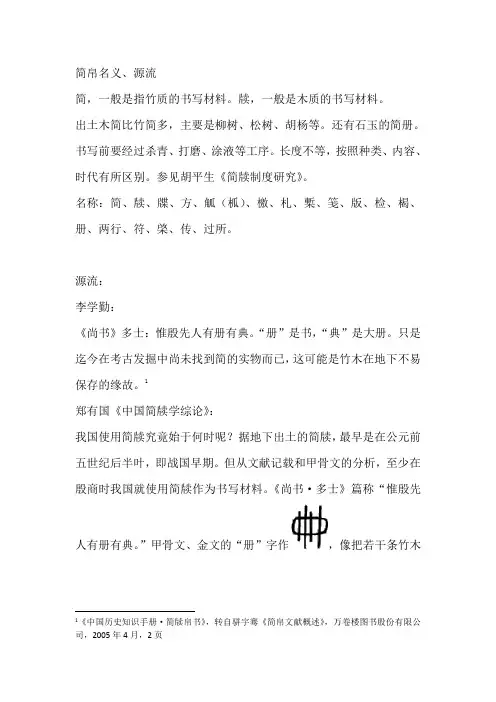

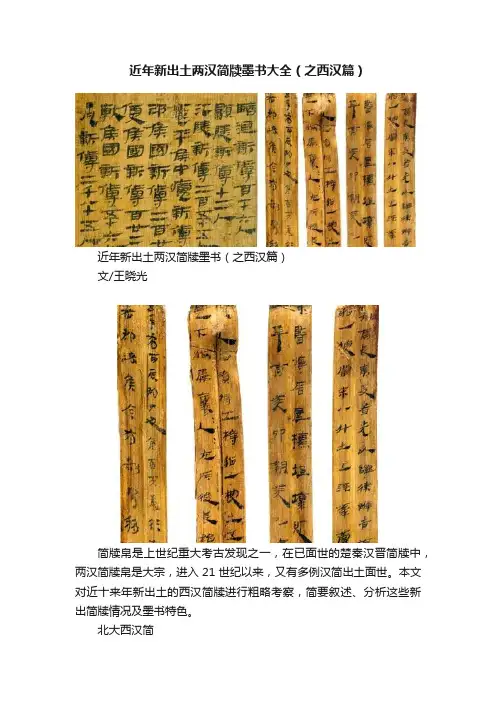

近年新出土两汉简牍墨书大全(之西汉篇)近年新出土两汉简牍墨书(之西汉篇)文/王晓光简牍帛是上世纪重大考古发现之一,在已面世的楚秦汉晋简牍中,两汉简牍帛是大宗,进入21世纪以来,又有多例汉简出土面世。

本文对近十来年新出土的西汉简牍进行粗略考察,简要叙述、分析这些新出简牍情况及墨书特色。

北大西汉简2009年初,北京大学获得一批从海外回归的西汉简,这批简共编号3346个,其中完整简约1600枚,残断简1700余枚,简长分三种,长简约46厘米,中简约29.5—32.5厘米,短简约23厘米。

北大西汉简内容属古代书籍,不见官方文档、私人文书等,因此又称“西汉竹书。

”[1]北大汉简内容有近20种古代文献,涉及《汉书·艺文志》的六大门类。

北大西汉简北大汉简书法特色:北大简诸篇书写风格不尽相同,墨迹风格不下十种[3]。

总的看一派成熟汉隶风范,法度谨严,书写工整规范,不妨作为武帝间隶书成熟化、定型化的标杆墨迹。

北大简墨字极尽横扁之形,大小匀整;波势磔角适中,少有过分的笔画延展与夸饰,仅在古意略浓些的《苍颉篇》中存有少量左右下方的弧形笔;点画平行列置现象十分突出,结构讲究均衡有序。

其中,《赵正书》、《周驯》、《妄稽》等更接近成熟八分的水准。

水泉子汉简2008年,甘肃永昌县水泉子汉墓M5中出土一批木简,其中较完整的有700多枚,简长19—20、宽约0.6—2厘米,该墓年代约在东汉中期以后。

木简内容分字书、日书两种。

字书主要是《仓颉篇》,共130枚(段)、约900字,字体间杂古形、异体,或是刻意复古,有些含篆体结构,抑或是汉代人对先秦古文字的简俗写法,即所谓“隶古定”。

[4]日书则为标准隶书,分栏书写,从两栏至六七栏不等,其内容与云梦、放马滩秦简等日书有同有异。

水泉子简谢家桥西汉简2007年11月,湖北荆州关沮乡谢家桥1号汉墓出土竹简208枚、竹牍3枚,简长23、宽0.45—0.75厘米,一枚牍长23.6、宽2.8厘米,其余两枚略小。

出土简帛的数术略解析出土简帛是指在中国考古发掘中所出土的战国、汉代等古墓葬中的竹简和丝帛文物。

这些出土文物包含了丰富的历史和文化信息,其中也涉及了数学方面的内容。

本篇文章将对出土简帛中的数术进行略解析。

数术在古代中国是一门非常重要的学科,它的研究内容涵盖了算术、代数、几何等多个方面,也与天文、历法、兵器等实践紧密相关。

出土简帛中的数术内容多为杂乱无章的文字片段,其中包含了一些数学计算、经验和方法。

首先,我们来了解一下出土简帛中涉及的数学计算。

在出土简帛中,我们可以找到算术的基本计算方法,如加减乘除,以及一些简单的算术运算规律。

例如,在一些出土简帛中,有关盈余的计算方法和应用被广泛探讨。

这些计算方法大多基于数的性质和简单的运算法则,具有一定的实用性。

其次,出土简帛中还包含了一些数学经验和方法。

古代中国人对数学有着丰富的实践经验,其中一些经验被记载在出土简帛中。

这些数学经验主要涉及到数的大小关系、数列和等比数列的性质、数的开方等。

例如,出土简帛中有关于等差数列的求和公式和应用的记述。

此外,出土简帛还提供了一些数学方法,这些方法主要用于解决实际问题。

其中最典型的就是方程问题。

在一些出土简帛中,可以看到一些关于解方程的记录,这些记录主要涉及到线性方程和二次方程的解法。

这些解法通常基于试错法和运算法则,具有一定的实用性。

出土简帛的数术内容反映了古代中国人对数学的研究和应用水平。

虽然出土简帛中的数术只是数学的一部分,但它们给我们提供了了解古代数学发展历程和数学思维方式的珍贵资料。

总之,出土简帛中的数术内容涵盖了算术计算、数学经验和方法等多个方面。

这些内容不仅记录了古代中国人的数学思维和数学实践,也展示了古代数学的一些基本理论和应用方法。

通过对这些出土简帛中的数术内容的解析,我们可以更好地理解古代数学的发展和演变过程,也可以从中汲取一些有益的数学启示和经验。

出土简帛与数术略的历史渊源简帛是中国古代的一种纸质文物,而数术略则是古代的一种数学书籍。

它们都通过出土而得以保留至今,并为我们研究古代数学、历史文化提供了重要的线索和信息。

古代简帛是一种纺织品,用来记录文字、图案和数学公式等内容。

它最早出现在战国时期,经历了秦汉、三国、两晋和南北朝时期的鼎盛,成为了古代学术研究领域的重要宝藏。

简帛被广泛用于记录历史事件、宗教和哲学思想、文学作品以及数学知识等。

它们的出土对于研究古代社会、经济、军事、科学技术等方面都具有重要的价值。

简帛中的数学内容主要包括数术、代数、几何和算术等方面的知识。

据考古学家的研究发现,简帛中有关数学的内容主要集中在商朝、战国时期及其后的几个世纪。

其中,最为著名的就是埋藏于四川广汉的郭店楚墓。

在郭店楚墓出土的简帛中,有大量的的数学题目和公式,显示了古代中国在数学方面的高度发展。

这些数学内容包括了算术、几何、代数以及对数学问题的论证和解题方法等。

在简帛中,最常见的数学内容是算术。

这些算术题目常常涉及到商业计算、土地测量、军事折算等实际问题。

简帛中的算术内容非常丰富,包括了四则运算、比例、整数与分数、方程求解等等。

除此之外,简帛中还包括了几何和代数的知识。

几何方面主要是解决土地测量等实际问题,而代数方面则涉及到方程求解和代数运算等。

通过简帛中的数学内容,我们可以了解到古代中国数学的发展历程和特点。

古代数学家在解决实际问题时,非常注重实用性和实际应用。

他们通过实际问题来引导学生思考,培养学生的实际操作能力和解决问题的能力。

同时,也可以看出他们对几何和代数的地位和重视程度。

总的来说,出土的简帛为我们揭示了古代中国数学的发展历程和特点,为我们了解古代中国社会和文化提供了重要的线索。

简帛中的数学内容不仅反映出古代中国人对数学的重视和研究,还展示了他们在实际应用中运用数学的能力和智慧。

通过研究和分析这些简帛,我们可以更好地了解古代中国的数学知识、科学思想以及社会生活。

出土简帛的历史与价值简帛,又称竹简或木简,是我国古代一种重要的纸质书写材料。

它的出土不仅丰富了我们对古代社会历史的了解,也具有重要的学术和文化价值。

本文将就出土简帛的历史与价值展开讨论。

首先,出土简帛是重要的历史文献资源,为我们研究古代社会提供了珍贵的原始资料。

简帛所记载的内容极其丰富,包括历史、文化、经济、政治、法律等各个方面。

通过对出土简帛的研究,我们可以了解到古代社会的制度、思想、风俗习惯等方面的信息。

例如,出土简帛中可以发现古代社会的政治体制、税收制度、土地分配等方面的细节,有助于我们对古代社会的全面认识。

其次,出土简帛在学术研究中具有重要的价值。

通过对简帛的解读和研究,我们可以揭示出古代文化的内涵和特点,为学术界提供重要的参考。

比如,出土简帛中的文学作品、哲学思想等都是我们了解古代文化的重要窗口。

同时,出土简帛中的文字和字体变迁也对研究古文字学和语言学等学科有着重要的启示作用。

第三,出土简帛对于保存和传承古代文化具有重要意义。

由于时间长久和保存环境等原因,许多古代文献在传世过程中已经遭受严重破坏或消失。

而出土简帛的发现为我们提供了弥补这些缺失的机会。

通过对出土简帛的整理、修复和保护,我们可以确保这些宝贵的文化遗产得以传承和保存下来,让后人继续享受其中的智慧和价值。

此外,出土简帛对于推动文化交流和文化产业发展也有积极影响。

简帛上的文字和内容反映了当时的社会状况和文化风貌,为不同国家和地区之间的文化交流提供了重要依据。

另外,出土简帛也为文化产业的发展提供了新的资源。

通过对出土简帛的研究和挖掘,可以衍生出不少文化创意、文化产品和文化服务,进一步拓展相关产业的市场。

最后,出土简帛还对于普及历史文化知识和加强国民教育起到了积极作用。

简帛所记载的内容既有高深的学术研究价值,又能够满足公众对于历史知识的需求。

通过将出土简帛中的故事、事件和思想转化为通俗易懂的语言,可以让更多人了解和感受到古代文化的魅力,加深对历史的认知和理解。

简帛出土文献中的数术略概览——解读古代数字系统与计算术式简介:简帛出土文献是指中国古代出土的一类纸质文献,以楚国简、秦简和汉简为主。

在这些出土文献中,经常涉及到数字系统与计算术式,揭示了古代人民对数术的认知与运用。

本文将对简帛出土文献中的数术进行概述,介绍古代数字系统和计算术式的特点与应用。

一、古代数字系统1. 十进位制在简帛出土文献中,古代人民普遍采用十进位制表示数字。

这一制度中,数位从右向左分为个位、十位、百位等,每个数位上的数字范围从0到9。

这种十进位制的运用体现了古代人民对数的认知与表示的规范化。

2. 数字符号在古代数字系统中,数字符号的表示方式有多种。

其中最常见的是“甲乙丙丁戊己庚辛壬癸”,它们分别表示数字1至10。

此外,简帛出土文献中还出现了一些特殊的数字符号,如“皷”、“穰”、“楕”等,这些符号的使用在一些特定的背景下具有特殊意义。

3. 数字的运算古代人民在简帛出土文献中对数字进行运算的方式也有所体现。

加法和减法是最基本的运算方法,而乘法和除法在一些文献中也有所涉及。

古代人民的计算方法相对繁琐,但经过改进和总结,逐渐形成了一套较为完善的计算术式。

二、计算术式1. 古代方程在简帛出土文献中,可以看到一些古代的方程式。

这些方程式往往以文字的形式出现,将一些具体的问题转化为数学方程的形式,以便求解。

这些方程式对古代人民解决实际问题起到了重要的作用。

2. 比率计算比率计算是古代计算中常见的一种方法。

在简帛出土文献中,经常出现一些比率计算的案例。

比率计算是通过比较两个或多个量的大小关系来求解未知数的方法,它在商业、农业等领域具有广泛的应用。

3. 面积和体积计算在简帛出土文献中,关于面积和体积计算的内容也较多。

古代人民通过自己的实践总结了一些简便的计算公式和方法,用以计算土地的面积、物体的体积等。

这些计算方法反映了古代人民对测量和数学的认知与应用。

结论:简帛出土文献中的数术内容包含了古代数字系统与计算术式的丰富信息。

出土简帛文献简介发布人: 发布时间:2009-07-07一(简帛的发现与整理简牍和帛书的发现,是近百年来我国文物考古重大发现的一个重要方面。

所谓简帛,是指我国古代使用墨笔书写的有文字的竹、木简牍和绢帛的总称,因各种复杂的自然环境因素而流传至今。

简帛发现的历史渊遠流长,据记载,在西汉武帝时期就有古代简帛的问世。

此后,西晋武帝太康年间,汲郡人盗掘战国时的魏襄王墓,出土了竹简书籍数十车,这是我国古代大批发现简牍的最早一次记载,这就是著名的《汲冢书》。

这两次发现所留下的古文《尚书》、《论语》、《礼记》、《孝经》、《竹书纪年》、《穆天子传》等重要典籍,对于古代学术研究和学术争鸣均产生了极其深远的影响。

此后历代还有不少次的零星发现。

上个世纪的简帛发掘从时间上大体可划分为两个时期,约从,,世纪末和,,世纪初到,,,,年为止是一个历史时期,在这个时期内,一些外国考察队首先相继进入我国西北边陲,也就是汉代的河西与西域地区,开始了考古调查和所谓的探险活动,揭开了西北简牍大发现的序幕。

其代表人物有瑞典人斯文赫定、贝格曼,英籍匈牙利人斯坦因,日本的大谷光瑞、桔瑞超等。

,,世纪初西北简帛的发现,立即引起了当时国际东方学界、考古学界、语言学界的轰动。

此后,我国科学家或与外国合作,或独立发掘,使古代简帛逐步被世人所认识。

,,世纪上半叶简帛的发现,主要集中在西北地区,举其要者有敦煌汉简,居延汉简,罗布淖尔汉简等。

建国以后,尤其是七十年代以来更不断有惊人的简帛发现。

重要的竹、木简发现有云梦秦简,龙岗秦简,武威汉简,银雀山汉简,甘谷汉简,马王堆汉墓竹简,定县汉简,江陵凤凰山、张家山汉简,居延新简,阜阳汉简,大通汉简,马圈湾汉简,郭店楚简,悬泉置汉简,尹湾汉简,长沙走马楼三国吴简等等。

帛书包括斯坦因在敦煌汉代烽燧遗址中发现的几件帛书、长沙子弹库楚墓发现的“楚缯书”、敦煌马圈湾烽燧遗址出土的帛书1件、长沙马王堆3号墓出土的一大批帛书、敦煌悬泉置遗址出土的帛书10件等。