古代汉语通假字、古今字、异体字总结

- 格式:doc

- 大小:53.50 KB

- 文档页数:7

古代汉语名词解释1.隶变:隶变是汉字发展史上的一个里程碑,标志着古汉字演变成现代汉字的起点。

在隶变中,中国文字由小篆转变为隶书。

隶变是中国文字发展上一个重要的转折点,结束了古文字的阶段。

2.异体字:指读音、意义相同,但字形不同的汉字。

3.通假字:“通假”就是“通用、借代”的意思,即用读音相同或者相近的字代替本字。

4.古今字:古今字是指文献中记录同一个词项而不同时代使用了不同字符的“历时同词异字”现象。

5.六书:象形,指事,会意,形声,转注,假借6.《尔雅》:是辞书之祖。

收集了比较丰富的古代汉语词汇。

还是中国古代的典籍——经《十三经》的一种,是中国传统文化的核心组成部分。

是研究上古同音义词的重要著作,它是我国最早的词典,作者不可考,多认为是古代小学家们逐渐集录而成的,大约开始编撰于战国中后期,至汉代形成现代所见的规模,共收录上古时期的词语4300多个。

按词语的内容归类分卷,共分19卷,如释天,释地,释言7.《说文解字》:简称《说文》,东汉许慎编,成书于汉和帝永元十二年(公元100年),全书共分15卷(1——14卷为本文,15卷为叙)。

是我国第一部分析字形、说解本义、辨识音读的字典,也是我国古代最重要的文字训诂著作之一。

作者总结了汉字构造的“六书”理论,首创部首排检法,所收9353个汉字(另有重文1163个),依据540个部首分部排列,通过分析字形探求字的本义8.本义:指一个词的最初含义。

9.引申义:由本义引申出来的意义叫引申义。

10.偏义复词:古文中,两个意义相关或相反的词连起来,当作一个词使用,在特定语境中,实际只取其中一个词的意义,另一个只起作陪衬音节的作用,这类词就叫偏义复词。

11.联绵词:指两个音节连缀成义而不能拆开的词。

12.词类活用:某些词可以按照一定的语言习惯灵活运用,在句中临时改变它的基本功能。

13.被动句:被动句是表示被动意义的句子,是指主语与谓语之间的关系是被动关系。

14.并提:一般是把两件相关的事并列在一个句子中来表达。

论古今字通假字异体字的区别与联系古今字通、假字和异体字是汉字的重要概念,在中国古代文化和语言学中有着重要的地位。

这三者有着密切的联系,但又有着各自的特点和区别。

下面就古今字通、假字和异体字分别进行详细解释,阐明它们之间的区别与联系。

一、古今字通古今字通是指古代汉字和现代汉字的通用情况。

这些汉字古今通用,形体未变或变化不大,读音不变或基本相同。

也就是说,古代的汉字在今天的汉语中依然有着一定的使用价值,能够与现代汉字通用。

“水”、“山”、“人”等字古今通用,这些字在古代文献中的使用频率很高,而在今天的汉语中依然是重要的基础词汇。

古今字通的特点是历史悠久、使用范围广泛,这些字的形体没有太大的变化,读音也较为稳定。

古今字通在汉语的书面语和口语中都有着重要的作用,它们是汉字文化传承的重要载体,也是中国文化的瑰宝。

古今字通与假字和异体字的区别在于,古今字通是指古代汉字和现代汉字的通用情况,即形体和读音基本保持不变;而假字和异体字是古代汉字的变体或衍生形式,与现代汉字有一定的差异。

二、假字假字是指古代汉字的变体或衍生形式,与现代汉字有一定的差异。

这些汉字在古代文献中出现,并且与现代汉字有着密切的联系,但在形体或读音上与现代汉字存在一些差异,不能直接通用。

“葯”、“馬”、“餘”等字在古代文献中出现频繁,但在现代汉语中已经被其它相对规范的字形所替代或规范化。

假字的特点是形体或读音与现代汉字有一定差异,而且在使用上受到了限制。

古代文献中的假字在今天的汉语中已经较少使用,一般只在特定的语境或者古文字学研究中才会出现。

三、异体字异体字是指形体不同、但意义相同或相近的汉字。

这些汉字在形体上有着一定的区别,但在含义上是相通的,可以互相转换使用。

“学”和“學”、“观”和“觀”、“陆”和“陸”等字在形体上有着一定的不同,但在含义上是相通的。

异体字的特点是形体不同但含义相通,它们之间存在着一定的转换关系,可以根据语言的发展和使用需求进行互相替代。

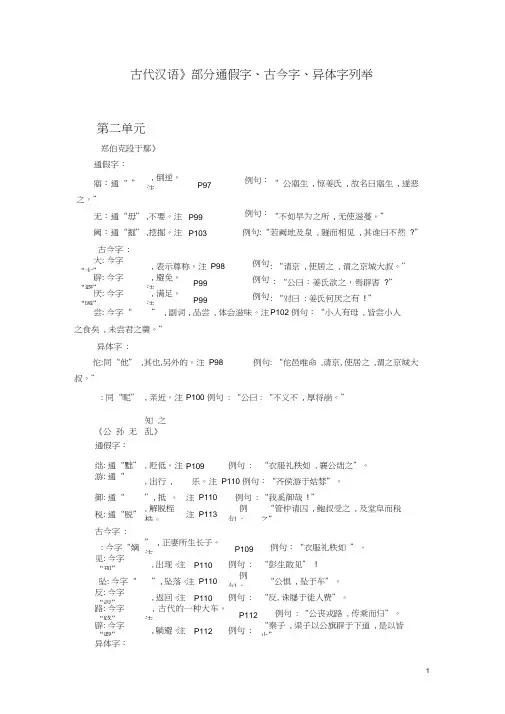

古代汉语》部分通假字、古今字、异体字列举第二单元郑伯克段于鄢》 通假字: 寤:通“ ” , 倒逆。

注P97例句: “ 公寤生 , 惊姜氏 , 故名曰寤生 , 遂恶之。

”无:通“毋” ,不要。

注 P99 例句: “不如早为之所 , 无使滋蔓。

”阙:通“掘” ,挖掘。

注 P103例句:“ 若阙地及泉 , 隧而相见 , 其谁曰不然 ?”古今字 :大: 今字“太”, 表示尊称。

注 P98例句 : “请京 , 使居之 , 谓之京城大叔。

” 辟: 今字“避”, 避免。

注P99例句 :“公曰:姜氏欲之,焉辟害 ?” 厌: 今字“餍”, 满足。

注P99例句 : “对曰 : 姜氏何厌之有 ! ”尝: 今字“ ” , 副词 , 品尝 , 体会滋味。

注 P102 例句:“小人有母 , 皆尝小人之食矣 , 未尝君之羹。

”异体字 :佗:同“他” ,其也,另外的。

注 P98 例句: “佗邑唯命 ,请京, 使居之 ,谓之京城大叔。

”: 同“昵” , 亲近。

注 P100 例句 : “公曰 : “不义不 , 厚将崩。

”《公 孙 无 知 之乱》通假字:绌: 通“黜” , 贬低。

注 P109 例句 : “衣服礼秩如 , 襄公绌之”。

游: 通“, 出行 , 乐。

注 P110 例句:“齐侯游于姑棼”。

御: 通“ ”, 抵 。

注 P110 例句 : “我奚御哉 ! ”税: 通“脱” , 解脱桎梏。

注 P113例句 : “管仲请囚 , 鲍叔受之 , 及堂阜而税之”古今字 :: 今字“嫡 ” , 正妻所生长子。

注P109例句:“衣服礼秩如 ”。

见: 今字“现”, 出现。

注 P110 例句 : “彭生敢见” !坠: 今字“ ”, 坠落。

注 P110 例句 :“公惧 , 坠于车”。

反: 今字“返” , 返回。

注 P110 例句 : “反, 诛屦于徒人费”。

路: 今字“辂” , 古代的一种大车。

注 P112例句 : “公丧戎路 , 传乘而归”。

6文字第五章通假字、古今字、异体字通假字、假借字、古今字的联系与区别通假字是用音同音近的字代替本字的用字现象,假借字是指用同音字来代替没有造出的字,古今字则指古今分化字,它们之间既有联系又有区别。

通假字、假借字、古今字是古汉语中特有的语言现象,它们之间既有联系又有区别,往往不容易正确分辨,是古汉语学习中的一个难点。

一、通假字和假借字所谓通假字,就是音同音近的替代字。

确切一点,就是用音同音近的字代替本字的用字现象。

第一,通假字的主要特点是,通假字和被通假字(本字)在读音上相同,而在意义上却毫不相干。

如“甚矣,汝之不惠”!(《列子·汤问》),其中“惠”通“慧”。

“惠”、“慧”,在原义上本不相干,惠是“贤惠”,慧是“智慧”;又如“旦日不可不蚤自来谢项王”(《史记·项羽本纪》)。

“蚤”通“早”,今音不同而古音同,均属见母,职部。

第二,同音是指古音,而不是现代的读音,所以准确地说应是“古音通假”。

如“罢夫羸老易子而咬其骨”(汉·贾谊《论积贮疏》),“罢”通“疲”,它们在今天并不同音,但在古代是同音的,均属并母,歌部。

又如“夫子之病革矣,不可以变”(《礼记·檀弓上》)。

“革”通“亟”,今音不同而古音同,均属见母,职部。

第三,所谓同音,严格讲,有音同和音近两种类型,音同指通假字和被通假字的读音完全相同;音近指通假字和被通假字之间或声母相同(双声),或韵母相同(迭韵)。

如“太形、王屋二山,方七百里,高万仞”,“形”通“行”。

“行”,匣母,耕部,为纽双声。

“方”通“横”。

“方”,帮母,“横”为匣母,二字同为阳部,属韵母相同。

又如“终不得归汉,空自苦亡人之地”(《汉书·李陵苏武传》),“亡”通“无”,“亡”,明母,阳部;“无”,明母,鱼部。

所谓假借字,是指用同音字来代替没有造出的字。

许慎在《说文解字》中对假借字作了定义,即“假借者,本无其字,依声托事,令长是也”。

如“莫”,本指黄昏,像日落草丛中,借用来作没有造出的字无定代词“莫”,此外如“来”,本义是小,借作往来的“来”。

古今字1、兹——滋2、嘗——嚐,即尝3、共:后来写作“拱”,环绕、凑集。

4、其犹张弓与:名末语气词,后来写作“欤”5、其不欲见贤邪:见——现,古今字6、匮——柜7、此世俗之所谓知也:知——智8、然则鄉之所谓知者:鄉——嚮9、擿玉毁珠:擿——掷10、灭五采:采——彩11、两涘渚崖之间12、说怿女美:说:后来的“悦”,女:后来写作“汝”13、七月亨(烹)葵及菽14、坚甲厉兵以备难:厉——砺15、被甲者少也:被——披16、鄉→嚮:今东鄉争权天下,岂非项王邪。

17、禽→擒:后九月,破代兵,禽夏说阏与。

18、陈→阵:信乃使万人先行,出,背水陈。

19、见→现:情见势屈,旷日粮竭。

20、亨→烹:齐王田广以郦生卖己,乃亨之。

21、奉→捧:常山王背项王,奉项婴头而窜。

22、县→悬:当今两主之命县于足下。

异体字1.扡——拖2.鐍——觼3. 黍稷重穋(稑)取彼狐貍(狸)。

献羔祭韭(韮)4. 群侠以私劒养:劒——劍(剑)5.既畜王资而承敌国之釁:釁——衅通假字1.辩通辨2.已:通“矣”,句末语气词3.辞:通“始”4.使有什伯之器而不用:通“佰”,百倍5.高下相倾:倾——盈,通假字。

6.郢人恶慢其鼻端:通漫7.爱而不见:通“薆”,隐蔽8.自牧归荑:归:通“馈”,赠给9.匪女之为美:匪:通“非”10.八月剥(攴)枣。

11.以介(匄)眉寿。

12.八月断壶(瓠)。

13.猗(掎)彼女桑。

14.黍稷重(穜)穋。

15.上(尚)入执宫功。

16.四之日其蚤(早)。

17.三之日纳于凌阴(窨)18.夫离法者罪:离——罹:触犯19.法趣上下:趣——取20.荐——搢:插21.距敌恃卒:距——拒22.无私劒之捍:捍——扞23.既畜王资而承敌国之釁:畜——蓄:积累承—乘,趁机会24.有分于从衡之党:从——纵:合纵衡——横:连横25.趣本务而趋末作:趣——趋:趋向、归向26.称先王之道以籍仁义:籍——藉:凭借27.而徼倖其后:徼——邀:求取28.修治苦窳之器:苦——盬:粗劣29.侔农夫之利:侔——牟30.为设诈称:为—伪31.仓颉固以知之矣:以--已32.常→尝:常数从其下乡南昌亭长寄食。

《扁鹊传》.通假字、古今字、异体字:闲(闲与语):同“间”,悄悄地;闲(必闲):同“间”,痊愈;闲(肠胃闲):同“间”,悄悄地;闲(在肠胃闲):同“间”,中间;而(而何怪):通“尔”,你。

强:“强”的异体字。

藏(五藏):同“脏”。

输(五藏之输):通“腧”。

诀(诀脉):通“决”,疏通。

荒(揲荒爪幕):通“肓”。

幕(揲荒爪幕):通“膜”,指横膈膜。

穰:当作“禳”。

[按]:此字不属通假字,属于错字,故以“当作”释之。

权置于此,然解释时须作说明。

蹷:通“厥”,昏厥。

案:通“按”。

咳:同“孩”,婴儿笑。

郄:“却”的异体字,缝隙。

文:同“纹”。

反(长终而不得反):同“返”,复活。

见(应见):同“现”。

瞚:“瞬”的异体字。

目夹:“睫”的异体字。

厉(厉鍼砥石):通“砺”,磨。

鍼(厉鍼砥石):“针”的异体字。

齐(八减之齐):同“剂”《华佗传》2.通假字、古今字、异体字:旉:“敷”的异体字。

差(病亦行差;四五日差;得病已差;随手而差;我差):同“瘥”,痊愈。

差(妇稍小差):同“瘥”,指病情好转。

支(苦四支烦):同“肢”。

儿(儿寻):通“倪”。

卒(昕卒头眩):通“猝”,突然。

欬:“咳”的异体字。

煖:“暖”的异体字。

酢:“醋”的异体字。

虵:“蛇”的异体字。

县(县车边):同“悬”,悬挂。

县、虵(县此虵辈):同上。

属(属使勿逐):同“嘱”,吩咐。

胷:“胸”的异体字。

着(燥着母脊):同“着”,附着。

反(数乞期不反):同“返”,返回。

考(考验):通“拷”。

强:“强”的异体字。

臃:“痈”的异体字。

故(故当死):通“固”,一定。

去(何忍无疾去药):通“弆”,收藏。

颈(熊颈鸱顾):通“经”,悬挂。

挽(引挽腰体):“挽”的异体字。

猨:“猿”的异体字。

《养生论》2.通假字、古今字、异体字:较而论之(较——皎,明白。

通假字)终朝未餐,则嚣然思食(嚣——枵,空虚,文中谓饥饿。

通假字)薰辛害目(薰——荤,荤类食物。

通假字)颈处险而瘿(险——岩,山崖,此指有些山区。

古文字通假字大全通假字是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。

通假字,有广义、狭义之分。

广义通假字,包括古今字、异体字和狭义的通假字。

古今字:古已有之,今又造字。

新字成为长期工。

如苏东坡的《石钟山记》中的“莫”,为“暮”之古字,被“借”为否定副词“不”、“没有谁”的意思,故又造“暮”字。

异体字:同一个意思,不同的写法。

通假字:音同本字,借来一用。

借来的字只能作为临时工。

如“说”与“悦”;如“蚤”与“早”;如“当”与“倘”。

其特点是“因音通假”。

通假又叫通借,前人也称为假借,是古人用字写词时本有其字而不用,却用一个音同音近的字来代替的现象。

原本当用的字叫本字,临时用来替代本字的那个字叫通假字或通借字(简称借字)。

例如:① 庄公寤生,惊姜氏。

(《郑伯克段于鄢》)② 举错不可不察也。

(《张释之传》)③ 往者屈也,来者信也,屈信相感而利生焉。

(《系辞下》)十分明显,例①的寤本应用牾,牾训逆,牾生即逆生;例②的错本应用措,放置的意思;例③的信与屈相对,本应用伸,意思才能通畅。

然而这些文句的作者没有用本来该用的字,而用了意思毫不相干只是音同音近的字来代替。

这就是古书中的所谓通假现象。

这里的寤、错、信三字是通假(借字),牾、措、伸则分别为它们的本字。

在辨识通假字时要注意两点:(一)要有古音韵的常识。

所谓音同音近是就古音而言的,不是指的今音。

古今语音变化很大,古代音近的字,到现在不都还音同音近,有的可能变得完全不同近了;而原本读音不同不近的字,又有可能变得相同相近。

所以当我们以声音为线索去辨认通假时,千万不可只据今音作准则。

(二)在没有别的例证时,不可只据音同音近而轻言通假。

判定某字借用为某,一定要有充分的证据和理由。

有的学者过分强调“以声求义”,把根本不是通借武断为通借而将古书解错的例子不少,我们应引以为戒。

对于古书中常见的通假字,古今注文中多有注明,《辞源》、《辞海》一类普通字书中也有释例,初学者应该通过阅读和勤查工具书去掌握一批常用的通假字。

论古今字通假字异体字的区别与联系古今字通、假字、异体字是汉字字体形态的三种基本类型。

它们在书写形式上有着不同的特点,同时也体现了汉字在书写演变过程中的历史变迁和文化传承。

在汉字书法和文字学研究中,对这三种字形的区别与联系进行分析和研究,有助于深入了解汉字书法的发展历程和文字演变规律,同时也有助于提高我们对汉字书写的认识和理解。

下面就古今字通、假字、异体字的区别与联系进行详细的探讨。

一、古今字通古今字通是指古代文字在历史演变过程中与现代汉字书写形式相通的字形。

在古代的经典文献中,有不少文字的字形和现代汉字的字形十分相似,或者可以直接用现代汉字来代替。

这些字就是古今字通。

“两”、“百”、“千”等字在古代的字形和现在的字形几乎没有什么区别,所以可以直接用现代汉字来代替。

古今字通在字形上与现代汉字书写形式相通,但在使用上可能有一定的差异。

因为古代的经典文献和现代汉字书写形式不同,所以在古今字通的使用上需要根据具体的语境和需要进行调整。

古今字通的存在,说明了汉字书写形式的一定程度上的延续和传承,同时也反映了汉字书写形式在历史上的变迁和演变。

二、假字假字是指在古代的文字中,有些字的字形虽然与现代汉字的字形相似,但实际上却是不同的字(即“假”字)。

这些字在书写形式上与现代汉字相似,但在字义和用法上有所不同。

“骕”(sù)在古代的文字中是一种动物的名字,而现代汉字中并没有这个字,所以“骕”属于假字。

假字的存在在一定程度上为研究古代文字和汉字书法提供了一定的难度。

因为假字的字形和现代汉字的字形相似,所以很容易在书写和认读时发生混淆。

但是在实际的文字研究和书写过程中,我们需要对假字进行识别和区分,以确保文字的准确性和规范性。

三、异体字异体字的存在在一定程度上反映了汉字在书写形式上的多样性和丰富性。

古代的文字在演变过程中形成了多种不同的字形,这些字形在字义和用法上都是相同的,只是在书写形式上有所不同。

异体字的研究和探索有助于我们了解汉字书法的历史演变和发展规律,同时也为我们提供了更多的书法样式和字体选择。

古今字、同源字、假借字、通假字、异体字都是汉字学上的重要概念,它们所代表的几种文字现象相互之间的关系比较复杂。

古今字是一种一词多字现象。

同一个词在不同的时代用不同的字表示,在前的是古字,在后的是今字,合称古今字。

如表示“返回”义的词原用“反”表示,后来用“返”表示,“反”、“返”在“返回”义上构成古今字;表示“昏暮”义的词原用“莫”表示,后来用“暮”表示,“莫”、“暮”在“昏暮”义上构成古今字。

古今字产生的两大原因:一是文字假借,一是词义引申。

(一)文字的假借由文字假借造成的古今字又可具体分为两种情况:1.某字被借走,为它的本义造新字,原字与新字构成古今字。

如:须一鬃“须”字由表花纹条理的“彡”和表头部的“页”构成,其本义是胡须。

(说文解字》:“须,面毛也。

”)由于“须”被借去表“必须”之义,于是本义另造“鬃”字表示(“鬃”今又简化为“须”)。

然一燃“然”字下面的“…”实即“火”字“然”之本义是燃烧。

《说文解字》:“然,烧也。

”由于“然”被借作代词、连词,以及形容词词尾,于是本义另造“燃”字表示。

2.古字用于表本义,为假借义造新字,形成古今字。

如:采一彩“采”字的字形结构是“爪”在“木”上,本义是采摘。

假借表文彩、色彩。

后为假借义造“彩”字。

辟一鹳“辟”的本义是法律、法度。

《说文解字”:“辟,法也。

”假借表开、开辟。

如《苟子·议兵]》:“故辟门除涂以迎吾入。

”后为假借义造“阴”字(“牌”夸又简化为“辟”)。

词义的引申词义引申造成一词多义,表现在书面上就是一字多词。

为了表意明确,减轻原字的负担,于是新造字分担原字的义项,形成古今字。

具体情况亦有二:1.让原字表本义,为引申义造新字。

如:昏一婚“昏”本义是黄昏。

由于古代婚礼在黄昏时举行,因此引申出结婚之义。

如((左传·隐公七年》:“郑公子忽在王所,故陈侯请妻之。

郑伯许之,乃成昏。

”后为引申义造“婚”字。

景一影“景”本义是日光。

《说文解字》:“景,光也。

《古代汉语》部分通假字、古今字、异体字列举第二单元《郑伯克段于鄢》通假字:寤:通“ ”,倒逆。

注P97例句:“公寤生,惊姜氏,故名曰寤生,遂恶之。

”无:通“毋”,不要。

注P99例句:“不如早为之所,无使滋蔓。

”阙:通“掘”,挖掘。

注P103例句:“若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然?”古今字:大:今字“太”,表示尊称。

注P98例句:“请京, 使居之,谓之京城大叔。

”辟:今字“避”,避免。

注P99例句:“公曰:姜氏欲之,焉辟害?”厌:今字“餍”,满足。

注P99例句: “对曰:姜氏何厌之有!”尝:今字“”,副词,品尝,体会滋味。

注P102例句:“小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹。

”异体字:佗:同“他”,其也,另外的。

注P98例句:“佗邑唯命,请京,使居之,谓之京城大叔。

”:同“昵”,亲近。

注P100 例句:“公曰: “不义不,厚将崩。

”《公孙无知之乱》通假字:绌:通“黜”,贬低。

注P109例句: “衣服礼秩如 ,襄公绌之”。

游:通“”,出行,乐。

注P110例句:“齐侯游于姑棼”。

御:通“”,抵。

注P110例句: “我奚御哉! ”税:通“脱”,解脱桎梏。

注P113例句: “管仲请囚,鲍叔受之,及堂阜而税之”。

古今字::今字“嫡”,正妻所生长子。

注P109例句:“衣服礼秩如”。

见:今字“现”,出现。

注P110例句: “彭生敢见”!坠:今字“”,坠落。

注P110例句:“公惧, 坠于车”。

反:今字“返”,返回。

注P110例句: “反,诛屦于徒人费”。

路:今字“辂”,古代的一种大车。

注P112例句: “公丧戎路,传乘而归”。

辟:今字“避”,躺避。

注P112例句: “秦子,梁子以公旗辟于下道,是以皆止”。

异体字:期:同“”,一周年。

注P109 例句:“期戍,公问不至”。

〈之战〉通假字:无:通“毋”,不要。

注P120例句:“使群臣请于大国,无令与师淹于君地”。

桀:通“揭”,举起。

注P120例句: “齐高固入晋师,桀石以投人”。

翦:通“剪”,剪除。

注P121例句: “齐侯曰:余姑翦灭此而朝食”。

古今字:道:今字“导”,引导,带路。

注P118例句: “臧宣叔逆晋师,且道之”。

禽:今字“擒”,捉拿。

注P120例句:“禽之而乘其车”。

陈:今字“阵”,摆开阵势。

注P121例句:“师陈于”。

异体字::同“鞍”,齐地名,今山东济南市附近。

注P121例句:“师陈于”。

:同“俯”,弯下身子。

注P123例句: “韩厥,定其右”。

〈子产说范宣子轻币〉古今字:说:今字“悦”,高兴,喜悦。

注P132例句: “宣子说,乃轻币”。

第三单元〈苏秦连横约纵〉通假字:庭:通“廷”,朝廷。

注P183例句: “今先生俨然不远千里而庭教之,愿以异日”。

策:通“册”,税册。

注P185例句: “书策稠浊,百姓不足”。

:通“”,冲击,撞击。

注P186例句:“宽则两军相攻,迫则杖戟相”。

:通“昏”,糊涂。

注P186例句:“皆于教,乱于治”。

赢:通“累”,缠绕。

注P187例句:“赢滕履 ,负书担橐”。

:通“”,草鞋。

注P187例句:“赢滕履,负书担橐”。

:通“黧”,黑中带黄的颜色。

注P187例句:“形容枯槁,面目黑”。

归:通“愧”,惭愧,羞愧。

注P187例句: “伏有归色”。

溢:通“镒”,重量单位,二十两为一镒。

注P188例句:“黄金万溢”。

掘:通“窟”,洞穴。

P189例句: “且夫苏秦特穷巷掘门,桑户枢之士耳”。

伉:通“抗”,相敌,相当。

注P190例句:“天下莫之能伉”。

:通“盍”,疑问代词,怎么。

注P191例句:“人生世上,势位富贵, 可忽乎哉”! 诎:通“屈”,屈服。

注P186例句: “诎敌国,制海内”。

古今字:从:今字“纵”,合纵。

注P181例句: “苏秦连横约纵”。

禽:今字“擒”,捉拿。

注P184例句: “黄帝伐涿鹿而禽蚩尤”。

伯:今字“霸”,指称霸。

注P184例句: “齐桓任战而伯天下”。

章:今字“彰”,明白,明显。

注P185例句: “明言章理,兵甲愈起”。

受:今字“授”,授予。

注P188例句: “赵王大悦,封为武安君,受相印”。

异体字::同“饰”,巧饰。

注P184 例句: “文士并 ,诸侯乱惑”。

:同“决”,取决。

注P189 例句: “皆欲决于苏秦之策”。

:同“煌”,辉煌。

注P189例句: “转连骑,炫于道”。

:同“蛇”注P190例句: “嫂行匍伏,四拜自跪而谢”。

〈冯谖客孟尝君〉通假字:介:通“芥”,小草。

注P201 例句: “孟尝君为相数十年,无纤介之祸者”。

古今字:属:今字“嘱”,嘱托,转达意愿。

注P194例句: “使人属孟尝君”。

责:今字“债”,所欠的钱财。

注P196例句: “谁习计会,能为文收责于薛者乎”?反:今字“返”,归来。

注P197例句:“责毕收,以何市而反”?说:今字“悦”,高兴,喜悦。

注P199例句:“孟尝君不说”。

异体字::同“懦”,软弱。

注P197例句: “文倦于事,愦于忧,而性愚,沉于国家之事”。

:同“遍”,全部。

注P197例句:“券合,起,矫命以责赐诸民”。

〈郭隗说燕昭王求士〉通假字::通“”,跳。

注P206 例句: “若恣睢奋击,籍叱咄,则徒隶之人至矣”。

籍:通“藉”,践踏。

注P206例句:“若恣睢奋击, 籍叱咄,则徒隶之人至矣”。

古今字:指:今字“旨”,意思,想法。

注P206例句:“诎指而事之”。

冯:今字“凭”,靠着。

注P206例句: “冯几据杖,眄视指使,则厮役之人至”。

反:今字“返”,返回。

注P207例句:“三月得千里马,马已死,买其首五百金,反以报君”。

异体字:嘿:同“默”,静默,沉默。

注P206例句: “先趋而后息,先问而后嘿”。

第四单元〈项羽本纪〉通假字:繇:通“徭”,劳役。

注P252例句: “每吴中有大繇役及丧,项梁常为主办”。

游: 通“”,指巡视览。

注P252例句: “秦始皇帝游会稽,渡浙江”。

罢:通“疲”,疲困。

注P258例句:“今秦攻赵,战胜则兵罢”。

承:通“乘”,趁着。

注P258例句: “我承其敝”。

戮:通“”, ,合。

注P259例句: “将戮力而攻秦,久留不行”。

距:通“拒”,抵挡。

注P264例句: “距关,毋内诸侯,秦地可尽王也”。

游: 通“”,交往。

注P265例句: “秦时与臣游”。

豪:通“毫”,指长而尖的细毛。

注P265例句:“吾入关,秋豪不敢有所近”。

倍:通“背”,背离,违反。

注P265例句: “愿伯具言臣之不敢倍德也”。

蚤:通“早”,早上。

注P265例句: “旦日不可不蚤自来谢项王”。

P263:通“隙”,缝隙,本篇课文中指感情上的隔、裂痕。

注P267例句:“今者有小人之言,令将军与臣有”。

以:通“已”,已经。

注P273例句: “项王见秦宫室皆以烧残破”。

伏:通“服”,佩服。

注P277例句:“骑皆伏曰: “如大王言”。

”古今字:说:今字“悦”,喜悦,高兴。

注P258例句: “王召宋义与计事,而大说之”。

:今字“虻”,牛虻,吸取牛马家畜血液的一种昆虫”。

注P258例句: “夫搏牛之不可以破”。

被:今字“披”,穿上。

注P258例句: “夫被坚执锐,义不如公”。

:今字“犟”,倔强。

注P259例句: “猛如虎,很如羊,贪如狼, 不可使者,皆斩之”。

见:今字“现”,出现,存现。

注P259 例句: “今岁饥民贫,士卒食芋菽,军无见量”。

:今字“强”,强大。

注P259例句: “赵举而秦 ,何敝之承”。

埽:今字“扫”,指收罗,调集。

注P259例句: “埽境内而专属于将军”。

沈:通“沉”,沉没入水。

注P260例句: “皆沈船,破釜甑”。

当:今字“挡”,挡住,抵挡。

注P260例句:“楚战士无不一以当十”。

采:今字“彩”,彩色。

注P263例句: “吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也!”内:今字“纳”,接纳,放进来。

注P264例句: “距关,毋内诸侯,秦地可尽王也”。

坐:今字“座”,座位。

注P268例句: “寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐,杀之”。

P266 内:今字“纳”,入进来。

注P268例句: “交戟之卫士欲止不内”。

暴:今字“曝”注P273例句: “然身被坚执锐首事,暴露于野”。

寤:今字“悟”,明白。

注P281例句: “五年之卒亡其国,身死东城,尚不觉寤”。

异体字::同“杯”注P271例句: “沛公不胜杓”。

:同“慷”注P276例句: “于是项王乃悲歌慨”。

:同“舣”,拢船靠岸。

注P278例句: “乌江亮长船待”。

:同“蜂”注P280例句: “夫秦失其政,陈涉首难,豪杰起”。

〈田单列传〉通假字:傅:通“附”,附着,在本文中指包裹住。

注P286例句: “令其宗人尽断其车轴末而傅铁笼。

距:通“拒”,抵抗。

注P286例句:“淖齿既杀泯王于莒,因坚守距燕军”。

插:通“”,掘土的工具,类似今天的锹。

注P289例句:“田单知士卒之可用,乃身操版插,与士卒分功”。

溢:通“镒”,古代重量单位,二十两为一镒。

注P289例句:“田单又收民金得千溢”。

无:通“毋”,不要。

P289例句: “即墨即降,愿无虏掠吾族家妻妾,令安堵”。

畔:通“叛”,背叛。

注P291例句: “齐人追亡逐北,所过城邑,皆畔燕而归”。

:通“敌”,敌人。

注P291例句: “夫始如处女, 人开户”。

距:通“拒”,抵挡。

注P291例句: “夫始如处女, 人开户;后如脱兔, 不及距”。

古今字::今字“途”,道路。

注P286例句: “已而燕军攻安平,城坏,齐人走,争”。

反:今字“返”,回来。

注P288例句:“有一卒曰: “臣可以为师乎?”因反走”。

文:今字“纹”,花纹。

注P290例句: “画以五彩以文,束兵刃于其角”。

〈苏武传〉通假字:蹈:通“”,叩,轻轻敲打。

注P299例句: “蹈其背以出血”。

畔:通“叛”,背叛。

注P300例句: “女为人臣子,不顾恩义,畔主背亲”。

P299 旃:通“”,一种毛织物。

注P302例句: “天雨雪,武卧雪,与旃毛并咽之”。

去:通“”,收藏。

注P302例句:“掘野鼠,去实而食之”。

伏:通“服”,用。

注P304例句:“伏剑自刎,赐钱二百万以葬”。

:通“欢”,指欢叙之情。

注P305例句: “王必欲降武,请毕今日之”。

宿:通“夙”,早。

注P307例句: “此陵宿昔之所不忘也!”昔:通“夕”,晚。

注P307例句: “此陵宿昔之所不忘也!”幕:通“漠”,沙漠。

注P307-308例句: “径万里兮度沙幕”。

以:通“已”,已经。

注P308例句: “单于召会武官属,前以降及物故”。

物:通“”,死。

注P308例句: “单于召会武官属,前以降及物故”。

P306古今字::今字“悬”,挂。

注P301例句: “宛王杀汉使者,头悬北阙”。

见:今字“现”,表现。

注P304例句: “终不得归汉,空自苦无亡人之地,信义安所见乎”!决:今字“诀”,辞别。

注P305例句:“因泣下衿,与武决去”。

乡:今字“向”,面向。