古今字通假字异体字繁简字

- 格式:pptx

- 大小:576.19 KB

- 文档页数:40

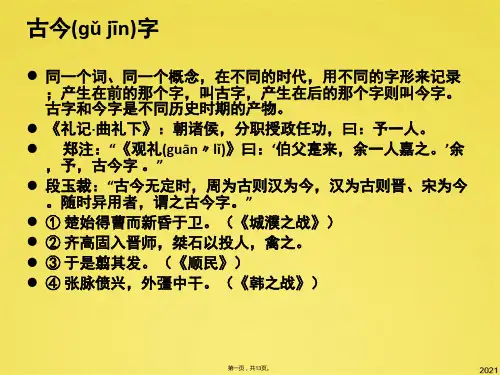

古今字,通假字,异体字,繁简字一、古今字所谓古今字,是一种纵向历时的同词异字现象,即记录同一个词(实际是词的某一义项),不同时代社会用字有不同,前一个时代所用的字叫古字,后一个时代所用的字叫今字。

汉代的经学大师郑玄在注释“三礼”时最早使用了古今字这个术语。

如《礼记·曲礼下》:“朝诸侯,分职授政任功,曰:予一人。

”郑注:“《观礼》曰:'伯父寔来,余一人嘉之。

’余,予,古今字余字在甲骨文中已有,用为第一人称代词在西周金文辞中习见;而予字最早始见于战国文字,用为第一代称词晚于余字。

于是这两个字在用为第一人称代词时构成古今字。

“余”用在前,是古字,“予”用在后,是今字。

这里所说的古今和古今字都是相对而言的。

段玉裁在《说文解字注》的谊字下有一段话说得很清楚:凡读传,不可不知古今字。

古今无定时,周为古则汉为今,汉为古则晋宋为今,随时异用者谓之古今字,非如今人所言古文、籀文为古字,小篆、隶书为今字也。

古今字是记录同一个词古今用字有异造成的历史现象,即“古用彼,而今用此。

”古书用古字的例子很多,比如:① 楚始得曹而新昏于卫。

(《城濮之战》)② 齐高固入晋师,桀石以投人,禽之。

(《案之战》)③ 于是翦其发。

(《顺民》)④ 臣错茅臣。

(《晁错传》)⑤ 张脉偾兴,外彊中干。

(《韩之战》)以上加“ ”号的字所记录的词,在各句中分别表示联婚、擒拿、剪除、草介、强劲的意思。

后世再记录同样的这些词时,不再使用昏、禽、翦、屮、彊,而改用婚、剪、草、强了(故意仿古的文章除外)。

于是昏----婚、禽——擒、翦——剪、屮——草、彊——强就构成了古今字。

(二)古今字的来源古今字来源主要有三个,这就是:由于汉字的分化,母字与后造分化字构成的古今字;同音假借,被借字与借字构成的古今字;古今对异体字的异用构成的古今字。

下面分别举例说明。

1.由于汉字的分化,母字与后造分化字构成的古今字。

这里所谓汉字的分化,是指由于汉字记词职务的分化而导致汉字的增益。

6文字第五章通假字、古今字、异体字通假字、假借字、古今字的联系与区别通假字是用音同音近的字代替本字的用字现象,假借字是指用同音字来代替没有造出的字,古今字则指古今分化字,它们之间既有联系又有区别。

通假字、假借字、古今字是古汉语中特有的语言现象,它们之间既有联系又有区别,往往不容易正确分辨,是古汉语学习中的一个难点。

一、通假字和假借字所谓通假字,就是音同音近的替代字。

确切一点,就是用音同音近的字代替本字的用字现象。

第一,通假字的主要特点是,通假字和被通假字(本字)在读音上相同,而在意义上却毫不相干。

如“甚矣,汝之不惠”!(《列子·汤问》),其中“惠”通“慧”。

“惠”、“慧”,在原义上本不相干,惠是“贤惠”,慧是“智慧”;又如“旦日不可不蚤自来谢项王”(《史记·项羽本纪》)。

“蚤”通“早”,今音不同而古音同,均属见母,职部。

第二,同音是指古音,而不是现代的读音,所以准确地说应是“古音通假”。

如“罢夫羸老易子而咬其骨”(汉·贾谊《论积贮疏》),“罢”通“疲”,它们在今天并不同音,但在古代是同音的,均属并母,歌部。

又如“夫子之病革矣,不可以变”(《礼记·檀弓上》)。

“革”通“亟”,今音不同而古音同,均属见母,职部。

第三,所谓同音,严格讲,有音同和音近两种类型,音同指通假字和被通假字的读音完全相同;音近指通假字和被通假字之间或声母相同(双声),或韵母相同(迭韵)。

如“太形、王屋二山,方七百里,高万仞”,“形”通“行”。

“行”,匣母,耕部,为纽双声。

“方”通“横”。

“方”,帮母,“横”为匣母,二字同为阳部,属韵母相同。

又如“终不得归汉,空自苦亡人之地”(《汉书·李陵苏武传》),“亡”通“无”,“亡”,明母,阳部;“无”,明母,鱼部。

所谓假借字,是指用同音字来代替没有造出的字。

许慎在《说文解字》中对假借字作了定义,即“假借者,本无其字,依声托事,令长是也”。

如“莫”,本指黄昏,像日落草丛中,借用来作没有造出的字无定代词“莫”,此外如“来”,本义是小,借作往来的“来”。

通假字古今字异体字繁简字一、什么是通假字?通假字是古人的一种用字习惯,即在书写时本来有为A 义专门造的A字,但写作的人却偏不写A字,而是写了一个与A同音的B字。

A、B二字之间就构成了通假关系。

例如,司马迁在《项羽本纪》中记载项伯对刘邦说的话:“旦日不可不蚤自来谢项王”,即要求对方早点来,别来得太晚了,显得没诚意,不礼貌。

显然应该写“早”字,但司马迁却写了个“蚤”字,许慎在《说文解字》里面说的很清楚,“蚤”本是“啮人跳虫也”,就是今天的“跳蚤”。

我们不能说司马迁不会写“早”字,也不能说那时“早”字还没出现,实事上先秦就有“早”字了:《左传·昭公三年》:“早世陨命”;又《隐公三年》:“早死”;《荀子·非相》:“不先虑,不早谋。

”《大戴礼记》:“天子之善在於早谕教与选左右。

”《史记》中也能找到用“早”的例子:《孝武本纪》:“天子即诛文成,后悔其早死,惜其方不尽。

”《留侯世家》:“后五日早会。

”《三王世家》:“闳王齐,年少,无有子,立,不幸早死。

”但在先秦、两汉时期,用“蚤”为“早”的例子多得很:《诗经·豳风·七月》:“四之日其蚤。

”《礼记·檀弓上》:“孔子蚤作,负手曳杖,消摇于门。

”《左传·僖公23年》:“子盍蚤自贰焉?”《孟子·离娄下》:“蚤起,施从良人之所之。

”《史记·周本纪》:“太子洩父蚤死,立其子林。

”《史记·始皇本纪》:“二世入内,谓曰:‘公何不蚤告我?乃至於此!’”《汉书·文帝纪》:“有司请蚤建太子。

”这两个字无论古代还是现代都是同音字,故而相通假。

与“早、蚤”同样的例子还可举出很多,例如:畔与叛——《说文·田部》:“畔,田界也。

从田,半声。

”《左传·襄公26年》:“行无越思,如农之有畔,其过鲜矣。

”《韩非子·难一》:“历山之农者侵畔。

”可见,“畔”指田间界限,即现在所谓“田埂”。

6.举例说明什么是古今字、异体字、通假字、繁简字。

不同历史时期用来记录同一个词的形体不同的字,先出现的为古字,后出现的为今字。

古字和今字合称“古今字”。

如“说”和“悦”,在表示“喜悦”的意义方面,“说”字先出现,是古字;“悦”字后出现,是今字。

“说”和“悦”就是一对古今字。

两个或两个以上形体不同而读音和意义完全相同、在任何情况下都可以互相替代的字,叫做异体字。

如“岳”和“岳”、“蹚”和“趟”,就是两组异体字。

在古代书面语言中,有本字而不用,而用一个音同或音近的字来代替,这种现象叫做通假或古音通假。

在通假中,替用的字叫做通假字,被替用的字叫做本字。

如《左传·季梁谏追楚师》:“故务其三时,修其五教。

”把“修饰”的“修”写成了表示干肉意义的“修”,“修”字就是“修”字的通假字。

某个汉字简化后,未简化的字叫做繁体字,简化的字叫做简体字。

繁体字和其简体字合称“繁简字”。

如“体”字简化后写作“体”,“体”是繁体字,“体”是简体字。

“体”和“体”就是一组繁简字。

2.举例说明通假字字与古今字的区别。

简述通假字与假借字的区别。

(1)通假字是共时的用字异化现象;古今字是历时的用字异化现象。

(2)通假字和本字在意义上没有任何联系,在形体上也绝少相似之处;古今字的古字和今字之间不仅意义上有渊源关系,而且形体上今字多数由古字孳乳分化而来。

(1)通假是本有其字的借音表意现象;假借是本无其字的借音表意现象。

(2)通假产生在用字过程中,是一种不必要的文字异化现象;而假借产生在造字过程中,是一种必要的文字记词手段。

(3)通假要有严格的语境制约,一旦脱离具体语境,便失去了借用的条件;而假借字不存在语境制约条件。

三、古今词义的异同“古今词义”中的古今,是一个相对的概念。

先秦对汉代来说是古代,汉代可以称今;先秦、汉代对唐代说来是古,唐代又可以称今;汉唐对清说来是古,清代相对说来是今;清代对现代说来也是古,现代自然是今。

词义在不同的时代都有发展,因而也都需要辨异。