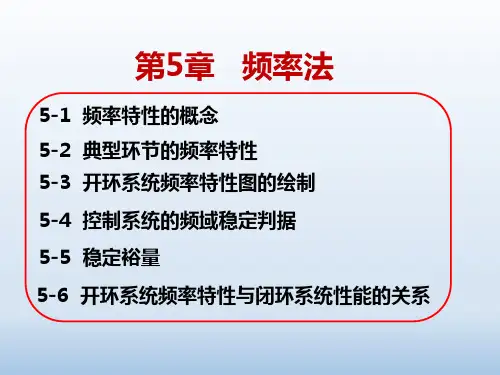

《自动控制理论教学课件》四频率分析法

- 格式:ppt

- 大小:315.50 KB

- 文档页数:66

《自动控制原理》课程标准一、课程概述(一)课程性质地位自动控制原理是空间工程类、机械控制类、信息系统类等相关专业学历教育合训学员的大类技术基础课程。

由于自动控制原理在信息化武器装备中得到了广泛的应用,因此,将本课程设置为大类技术基础课,对培养懂技术的指挥人才有着十分重要的作用。

本课程所覆盖的知识面较宽,既有较深入的理论基础知识,也有较广泛的专业背景知识,因而,它在学员知识结构方面将起到加强理论深度和拓展知识广度的积极作用。

(二)课程基本理念为了贯彻素质教育和创新教育的思想,本课程将在注重自动控制原理的基本概念和基本分析与设计方法的基础上,适当引入自动控制发展中的、学员能够理解的新概念和新方法;贯彻理论联系实际的原则,科学取舍各种主要理论、方法的比例,正确处理好理论与案例的关系,以适应为部队培养应用复合型人才的需要;适当引入和利用Matlab工具来辅助自动控制原理中的复杂计算与作图、验证分析与设计的结果;本课程应该既使学员掌握必要的基础理论知识,并了解它们对实际问题的指导作用,又要促进学员养成积极思考、长于分析、善于推导的能力和习惯。

(三)课程设计思路本课程主要介绍自动控制原理的基本概念和基本的分析与设计方法。

课程采用“一纵三横”的设计思路,具体来说,“一纵”就是在课程讲授中要求贯彻自动控制系统的建模、分析及设计方法这条主线;“三横”就是在方法讲授中要求强调自动控制系统的稳定性、快速性和准确性,稳准快三个字是分析的核心,也是设计的归宿。

在课程讲授中,贯彻少而精的原则,即对重点、难点讲深讲透;注意理论联系专业实际,例子贴近生活,注重揭示抽象概念的物理意义;注意传统教法与现代教法的有机结合,充分运用各种教学手段,特别注重发挥课程教学网站的作用。

在课程学习中,注重阅读教材、完成作业、课程实验及讨论问题等四个环节,深刻理解课程内容中的重点和难点,重点掌握自动控制原理的基本概念和基本分析与设计方法。

二、课程目标(一)知识与技能通过本课程的学习,使学员掌握自动控制原理的基本概念和基本的分析与设计方法,重点培养学生利用自动控制的基本理论分析与解决工程实际问题的思维方式和初步能力,并为学习后续相关专业课程,以及进一步学习和应用自动控制方面的新知识、新技术打下必要基础。

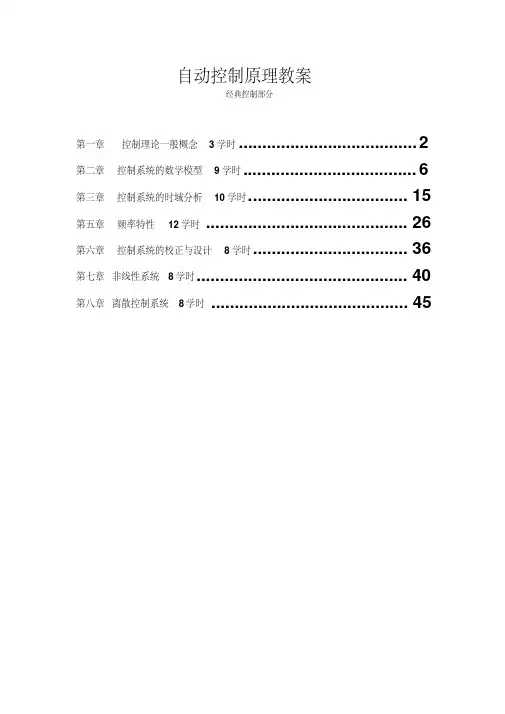

自动控制原理教案经典控制部分第一章控制理论一般概念3学时 (2)第二章控制系统的数学模型9学时 (6)第三章控制系统的时域分析10学时 (15)第五章频率特性12学时 (26)第六章控制系统的校正与设计8学时 (36)第七章非线性系统8学时 (40)第八章离散控制系统8学时 (45)第一章控制理论一般概念3学时1.本章的教学要求1)使学生了解控制工程研究的主要内容、控制理论的发展、控制理论在工程中的应用及控制理论的学习方法等内容,认识本学科在国民经济建设中的重要作用,从而明确学习本课程的目的。

2)使学生深入理解控制系统的基本工作原理、开环闭环和复合控制系统、闭环控制系统的基本组成等内容,学会利用所学控制原理分析控制系统。

3)使学生学会控制系统的基本分类方法,4)掌握对控制系统的基本要求。

2.本章讲授的重点本章讲授的重点是控制系统的基本概念、反馈控制原理、控制系统的的基本分类方法及对控制系统的基本要求。

3.本章的教学安排本课程讲授3个学时,复习学时3个。

演示《自动控制技术与人类进步》及《自动化的应用举例》幻灯片,加深同学对本课程研究对象和内容的了解,加深对反馈控制原理及系统参数对系统性能影响的理解。

[教案1-1]第一节概述1.教学主要内容:本讲主要介绍控制工程研究的主要内容、控制理论的发展、控制理论在工程中的应用及控制理论的学习方法等内容。

2.讲授方法及讲授重点:本讲首先介绍控制工程研究的主要内容,给出定义,并以瓦特发明的蒸汽机离心调速器为例,说明需要用控制理论解决控制系统的稳定、准确、快速等问题。

其次,在讲授控制理论的发展时,主要介绍控制理论的发展的三个主要阶段,重点说明经典控制理论、现代控制理论研究的范围、研究的手段,强调本课程重点介绍经典控制理论。

另外,在介绍控制理论在工程中的应用时,应举出控制理论在军事、数控机床、加工中心、机器人、机电一体化系统、动态测试、机械动力系统性能分析、液压系统的动态特性分析、生产过程控制等方面的应用及与后续课的关系,激发同学的学习兴趣。

《现代控制理论》课程教案一、教学目标1. 了解自动控制的基本概念、原理和方法。

2. 掌握线性系统的状态空间分析、传递函数分析和频率响应分析。

3. 熟悉现代控制理论的主要内容,包括最优控制、鲁棒控制和自适应控制等。

4. 学会运用现代控制理论解决实际工程问题。

二、教学内容1. 自动控制的基本概念:开环控制与闭环控制、稳定性、稳态误差、性能指标等。

2. 线性系统的数学模型:差分方程、微分方程、状态空间方程。

3. 状态空间分析:系统的可控性、可观测性、稳定性和性能分析。

4. 传递函数分析:劳斯-赫尔维茨准则、奈奎斯特准则、频率响应分析。

5. 最优控制:线性二次调节器、庞特里亚金最小原理、动态规划。

三、教学方法1. 讲授:讲解基本概念、原理和方法,结合实际案例进行分析。

2. 互动:提问、回答问题,引导学生思考和讨论。

3. 练习:课后作业、小测验,巩固所学知识。

4. 项目:分组完成控制系统设计项目,提高实际应用能力。

四、教学资源1. 教材:《现代控制理论》,作者:宋志坚。

2. 课件:PowerPoint演示文稿。

3. 辅助软件:MATLAB,用于分析和设计控制系统。

五、教学评价1. 平时成绩:课堂表现、作业、小测验(30%)。

2. 项目成绩:分组完成的项目(30%)。

3. 期末考试成绩:闭卷考试(40%)。

六、教学安排1. 课时:总共32课时,每课时45分钟。

2. 授课方式:课堂讲授与实践相结合。

3. 授课进度安排:自动控制的基本概念(2课时)线性系统的数学模型(3课时)状态空间分析(5课时)传递函数分析(4课时)最优控制(5课时)鲁棒控制与自适应控制(5课时)控制系统应用案例分析(2课时)七、教学案例1. 案例一:温度控制系统描述:某实验室需要保持恒定的温度,当温度超过设定值时,启动空调降温;当温度低于设定值时,启动暖气升温。

教学目的:分析系统的稳定性、可控性和可观测性,设计合适的控制器。

2. 案例二:无人驾驶汽车控制系统描述:无人驾驶汽车需要实现路径跟踪、速度控制和避障等功能。

经典自动控制理论教案一、教学目标1. 理解自动控制的基本概念和原理。

2. 掌握线性系统的数学模型。

3. 学习常见的一阶和二阶线性系统的时域分析法。

4. 了解频率响应法及其在控制系统分析中的应用。

5. 掌握PID控制器的设计和应用。

二、教学内容1. 自动控制的基本概念和原理:自动控制系统的定义和分类。

闭环控制系统和开环控制系统的区别。

稳定性、线性、时不变性等基本性能指标。

2. 线性系统的数学模型:状态空间表示法。

传递函数和频率响应。

差分方程和差分传递函数。

3. 一阶和二阶线性系统的时域分析法:系统的稳态误差分析。

系统的暂态响应分析。

系统的稳态响应分析。

4. 频率响应法:频率响应的定义和性质。

伯德图和尼科尔斯图。

系统的频率响应分析。

5. PID控制器的设计和应用:PID控制器的原理和结构。

PID控制器的设计方法。

PID控制器在实际应用中的调整和优化。

三、教学方法1. 讲授:通过讲解自动控制的基本概念、原理和公式,使学生掌握理论知识。

2. 示例:通过分析实际案例,使学生了解和掌握一阶、二阶线性系统的时域分析和频率响应法。

3. 练习:布置课后习题,巩固所学知识,提高学生分析和解决问题的能力。

4. 讨论:组织学生进行分组讨论,分享学习心得,互相学习,共同进步。

四、教学资源1. 教材:经典自动控制理论教材。

2. 课件:PowerPoint课件,用于辅助讲解和展示。

3. 案例:实际案例数据和示例,用于分析和讨论。

4. 习题集:课后习题和答案解析。

五、教学评价1. 平时成绩:学生的出勤、课堂表现、作业完成情况等。

2. 期中考试:考察学生对自动控制理论知识的掌握程度。

3. 课后习题:学生完成课后习题的情况,检验学生对知识的运用能力。

4. 课程报告:学生针对某一课题进行调研和分析,培养学生的实践能力。

六、教学内容6. 状态空间法的进一步应用:状态观测器的设计。

系统的状态反馈控制。

离散时间系统的状态空间表示法。

7. 非线性控制系统分析:非线性系统的特点。