古诗诵读:赠刘景文共22页文档

- 格式:ppt

- 大小:3.62 MB

- 文档页数:22

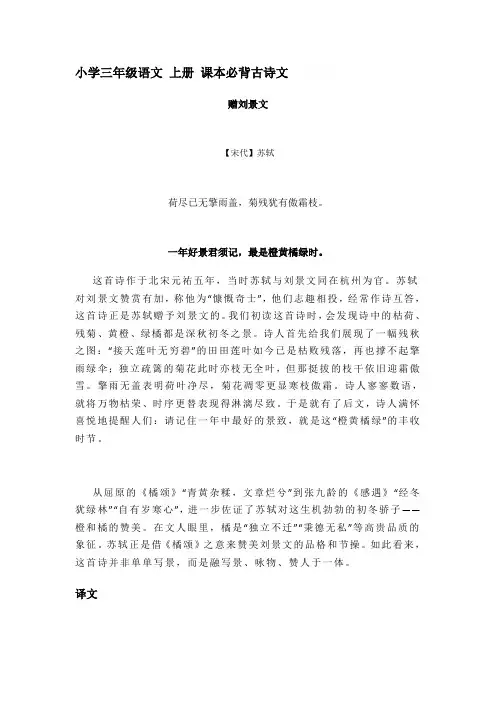

小学三年级语文上册课本必背古诗文赠刘景文【宋代】苏轼荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

这首诗作于北宋元祐五年,当时苏轼与刘景文同在杭州为官。

苏轼对刘景文赞赏有加,称他为“慷慨奇士”,他们志趣相投,经常作诗互答,这首诗正是苏轼赠予刘景文的。

我们初读这首诗时,会发现诗中的枯荷、残菊、黄橙、绿橘都是深秋初冬之景。

诗人首先给我们展现了一幅残秋之图:“接天莲叶无穷碧”的田田莲叶如今已是枯败残落,再也撑不起擎雨绿伞;独立疏篱的菊花此时亦枝无全叶,但那挺拔的枝干依旧迎霜傲雪。

擎雨无盖表明荷叶净尽,菊花凋零更显寒枝傲霜。

诗人寥寥数语,就将万物枯荣、时序更替表现得淋漓尽致。

于是就有了后文,诗人满怀喜悦地提醒人们:请记住一年中最好的景致,就是这“橙黄橘绿”的丰收时节。

从屈原的《橘颂》“青黄杂糅,文章烂兮”到张九龄的《感遇》“经冬犹绿林”“自有岁寒心”,进一步佐证了苏轼对这生机勃勃的初冬骄子——橙和橘的赞美。

在文人眼里,橘是“独立不迁”“秉德无私”等高贵品质的象征。

苏轼正是借《橘颂》之意来赞美刘景文的品格和节操。

如此看来,这首诗并非单单写景,而是融写景、咏物、赞人于一体。

译文荷花凋谢连那擎雨的荷叶也枯萎了,只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。

一年中最好的光景你一定要记住,那就是橙子金黄、橘子青绿的秋末冬初的时节啊。

注释刘景文:刘季孙,字景文,工诗,时任两浙兵马都监,驻杭州。

苏轼视他为国士,曾上表推荐,并以诗歌唱酬往来。

荷尽:荷花枯萎,残败凋谢。

擎:举,向上托。

雨盖:旧称雨伞,诗中比喻荷叶舒展的样子。

菊残:菊花凋谢。

犹:仍然。

傲霜:不怕霜冻寒冷,坚强不屈。

君:原指古代君王,后泛指对男子的敬称,您。

须记:一定要记住。

最是:一作“正是”。

橙黄橘绿时:指橙子发黄、橘子将黄犹绿的时候,指农历秋末冬初。

《赠刘景文》全文与注释《赠刘景文》是北宋文学家苏轼创作的一首七言绝句,这首诗写于元祐五年(公元 1090 年),是送给好友刘景文的勉励之诗。

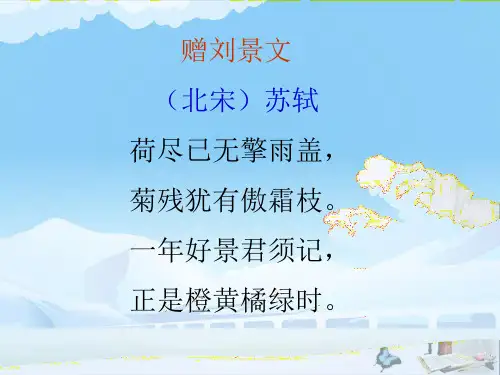

全诗内容如下:荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

下面我们来逐句进行注释:“荷尽已无擎雨盖”,“荷尽”指荷花凋谢,“擎雨盖”指荷叶。

意思是荷花已经凋谢,连那擎雨的荷叶也枯萎了。

这句诗描绘出了秋末时节荷花凋零的景象,暗示了时光的流逝和季节的变换。

“菊残犹有傲霜枝”,“菊残”即菊花枯萎,“傲霜枝”指菊花的花枝在寒霜中依然挺立。

虽然菊花已经残败,但枝干仍然在寒霜中傲然挺立。

此句通过对菊花残枝的描写,展现出菊花坚韧的品质。

“一年好景君须记”,“君”指刘景文,这一句是诗人对刘景文说:一年中最好的景致你一定要记住。

这里的“好景”并非只是指眼前的秋景,而是一种更深层次的寓意。

“最是橙黄橘绿时”,“橙黄橘绿”描绘了橙子金黄、橘子青绿的丰收景象。

这是说,最美的景色正是在橙子变黄、橘子将黄犹绿的秋冬时节。

这句诗既是对秋天丰收景象的赞美,也是在告诉刘景文,人生即便到了暮年,也依然可以有所作为,拥有美好和价值。

苏轼写这首诗给刘景文,是有一定的背景和深意的。

当时刘景文已年逾五十,仕途不顺,苏轼借此诗鼓励他要珍惜时光,乐观向上。

从艺术手法上来看,这首诗运用了对比的手法。

前两句通过荷花与荷叶的凋零和菊花残枝的傲霜对比,突出了菊花的坚韧。

后两句则通过“一年好景”与“橙黄橘绿时”的对比,强调了秋冬时节独特的美和价值。

在情感表达上,诗中既有对时光流逝、季节变化的感慨,又有对友人的鼓励和劝勉。

它传达出一种积极向上的人生态度,告诉人们无论在何时何地,都要看到生活中的美好和希望。

再从整首诗的意境来看,它营造出了一种既略带萧瑟又充满生机的氛围。

秋末的景象虽有凋零之态,但又蕴含着丰收的喜悦和生命的顽强。

对于我们读者来说,这首诗具有很深刻的启示意义。

它让我们明白,人生的每个阶段都有其独特的价值和美好,我们不应因一时的困境或挫折而灰心丧气,而要像菊花那样,在逆境中保持坚韧和乐观。

赠刘景文古诗读一读1、拼音版原文:zèng liújing wén 。

赠刘景文。

héjìn yǐwúqíng yǔgài。

荷尽已无擎雨盖。

júcán yóu yǒu ào shuāng zhī。

菊残犹有傲霜枝。

yīnián hǎo jǐng jūn xūji。

年好景君须记。

zuìshìchéng huáng júshí。

最是橙黄橘绿时。

2、译文:荷花凋谢连那擎雨的荷叶也枯萎了,只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。

一年中最好的光景你一定要记住,那就是橙子金黄、橘子青绿的秋末冬初的时节啊。

3、赏析:这首诗是诗人写赠给好友刘景文的。

诗的前两句写景,抓住“荷尽”、“菊残”描绘出秋末冬初的萧瑟景象。

“已无”与“犹有”形成强烈对比,突出菊花傲霜斗寒的形象。

后两句议景,揭示赠诗的目的。

说明秋景虽然萧瑟冷落,但也有硕果累累、成熟丰收的一面,而这一点恰恰是其他季节无法相比的。

诗人这样写,是用来比喻人到壮年,虽已青春流逝,但也是人生成熟、大有作为的黄金阶段,勉励朋友珍惜这大好时光,乐观向上、努力不懈,切不要意志消沉、妄自菲薄。

作者简介:1、基本信息:苏轼,字子瞻,一字和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙、坡仙,汉族,眉州眉山(今四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋文学家、书法家、美食家、画家,历史治水名人。

2、作品:《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图》《枯木怪石图》等。

3、早年经历:苏轼于宋仁宗景祐三年十二月十九日(1037年1月8日)出生于眉州眉山,是初唐大臣苏味道之后。

苏轼的祖父是苏序,表字仲先,祖母史氏。

苏轼的父亲苏洵,即《三字经》里提到的“二十七,始发奋”的“苏老泉”。

苏洵发奋虽晚,但是很用功。

苏轼其名“轼”原意为车前的扶手,取其默默无闻却扶危救困,不可或缺之意。