清代汪士鋐书法-帖学入碑学的渐变

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:2

广艺舟双楫卷一原书第一文字何以生也,生于人之智也。

虎豺之强,龙凤之奇,不能造为文字,而人独能创之,何也?以其身峙立,首函清阳,不为血气之浊所熏,故智独灵也。

凡物中倒植之身,横立之身,则必大愚,必无文字。

以血气熏首,故聪明弱也。

凡地中之物,峙立之身,积之岁年,必有文字。

不独中国有之,印度有之,欧洲有之,亚非利加洲之黑人,澳大利亚洲之土人,亦必有文字焉。

秘鲁地裂,其下有古城,得前劫之文字于屋壁。

其文字如古虫篆,不可识别。

故谓凡为峙立之身,曰人体者,必有文字也。

以其智首出万物,自能制造,不能自已也。

文字之始,莫不生于象形。

物有无形者,不能穷也,故以指事继之;理有凭虚,无事可指者,以会意尽之。

若谐声、假借,其后起者也;转注则刘歆创例,古者无之。

仓、沮创造科斗虫篆,文必不多,皆出象形,见于古籀者,不胜偻数。

今小篆之“日”、“月”、“山”、“川”、“水”、“火”、“草”、“木”、“面”、“首”、“马”、“牛”、“象”、“鸟”诸文,必仓颉之遗也。

匪惟中国然,外国亦莫不然。

近年埃及国掘地得三千年古文字,郭侍郎嵩焘使经其地,购得数十拓本。

文字酷类中国科斗虫篆,率皆象形,以此知文字之始于象形也。

以人之灵而能创为文字,则不独一创已也。

其灵不能自已,则必数变焉。

故由虫篆而变籀,由籀而变秦分,即小篆。

由秦分而变汉分,自汉分而变真书,变行草,皆人灵不能自已也。

古文为刘歆伪造,杂采钟鼎为之。

余有《新学伪经考》辨之已详。

《水经注》称临淄人有发齐胡公之铜棺,其前和隐起为文,惟三字古文,馀同今书。

子思称今天下书同文。

盖今隶书,即《苍颉篇》中字,盖齐、鲁间文字,孔子用之,后学行焉,遂定于一。

若钟鼎所采,自是春秋、战国时各国书体,故诡形奇制,与《仓颉篇》不同也。

许慎《说文叙》谓:“诸侯力政,不统于王,言语异声,文字异形。

”今法、德、俄文字皆异,可以推古矣。

但以之乱经,则非孔子文字,不能不辨;若论笔墨,则钟鼎虽伪,自不能废耳。

王愔叙百二十六种书体,于行草之外,备极殊诡。

课程:184 学号:n151504126 叶志韬摘要:书法本身可以说“既单纯又复杂”,它单纯到仅以黑白两色的变化和调度去征服欣赏者;但其本身又是一个多维结构。

要深入理解一件作品,有赖于多方面的知识结构。

应该从广泛的社会知识、人生的各种角度、各个层次去理解作品。

书法也如其它艺术一样,是人类社会生活的产物,它涉及政治、经济、文化;它与各种意识形态,如哲学、宗教、历史、道德等有密切联系。

关键词:江苏书法发展史书法欣赏的内容和方法书法学习的心得书法欣赏结业论文江苏书法渊源深厚,最早可考的书迹,是存于溧水境内的《校官碑》,书刻于东汉光和四年(181年),篆书方整古厚,沉郁雄浑。

三国时吴书家皇象,扬州人,擅篆、八分,章草更为人称道,相传《天发神谶碑》(吴末帝天玺元年〈276年〉)、《松江急就章》皆出于其手。

这一时期的名碑还有宜兴《禅国山碑》(吴末帝天玺元年)。

西晋苏州人陆机,善章草,负重名,手书《平复帖》是中国现存最早的传世名人墨迹。

南北朝时期,江苏经济文化空前繁荣,北方贵族纷纷南来,与本地士大夫合流,一时涌现出众多书家,同时有不少书法论著问世,书法开始成为一门独立的艺术而高度发展。

王羲之、王献之、王珣、王珉等人在南京、苏州等地的活动,使江苏成为南方“帖学”的发祥地。

唐代江苏出现过一批敢于创新,成就斐然的书家。

陆柬之,吴郡(今苏州)人,虞世南外甥,书体飘逸和畅,变化不拘,善真、行、草书,为初唐杰出书家,代表作有《陆机文赋》流传于世。

孙过庭,自署吴郡人,擅草书,变化出新,自撰《书谱》,为学习草书的重要法帖之一,有真迹流传,其中对书法创作的核心问题—运笔作了全面论述,提出“执、使、转、用”之法,启迪后世。

江都人李邕,以行草笔法写北魏书体,楷行相参,天趣自然,墨迹有《麓山寺碑》、《云麾将军碑》,脍炙人口,千古流传。

苏州人张旭,创狂草书体,将奔放的激情寄托于创作瞬间,运笔恣纵,连绵回绕,气势夺人,曾亲授颜真卿笔法,对唐代书风深有影响。

碑学与帖学名词解释

碑学和帖学都是中国传统的艺术学科,涉及到对碑刻和书法作

品的研究和欣赏。

下面是对这两个名词的解释:

1. 碑学,碑学是对碑刻的研究和研究方法的学科,也被称为碑

刻学。

碑刻是指刻在石碑上的文字或图像,通常用于纪念、记录历

史事件或传承文化。

碑学研究的内容包括碑刻的年代、作者、题词、风格、技法等方面。

通过对碑刻的研究,可以了解历史文化、艺术

风格和文字演变等方面的信息。

2. 帖学,帖学是对书法作品的研究和欣赏的学科,也被称为帖

刻学。

帖刻是指用毛笔或其他工具写成的书法作品,通常以卷轴或

纸张形式呈现。

帖学研究的内容包括书法作品的艺术特点、技法、

风格、流派等方面。

通过对帖学的研究,可以了解书法艺术的发展

历程、不同流派的特点以及书法家的创作风格。

综上所述,碑学和帖学都是对中国传统艺术的研究领域,分别

关注碑刻和书法作品。

通过这两个学科的研究,可以深入了解中国

古代文化、艺术和书法的发展与演变。

论碑学的兴盛对晚清书风的影响耿进垒内容摘要:本文通过对帖学式微至碑学兴盛的发展过程的梳理,并在总结清朝著名书家的书学史论观点及审美取向之上,呈现了碑学兴盛对晚清书风的影响。

关键词:碑学晚清书风影响清朝晚期,碑派书法与碑学理论风靡于世,深入人心。

篆、隶二体得到了长足的发展。

然而,碑学书法的巨大局限性及帖学的式微,却导致了行草书的没落。

这个时期引领书风的著名书家如赵之谦、何绍基、张裕钊、吴昌硕、杨守敬、康有为、沈曾植等,皆为学碑的积极倡导与实践者。

从而,也致使了该时期习书之人的书法创作尽向取法与碑。

清朝书法,存在着崇尚发帖和尊尚碑版两种风气。

而以“帖学”和“碑学”的称位概括书学理论与书法创作风格,则是在晚清康有为《广艺舟双楫》才得以提出和明确的。

碑学就是指汉、魏、六朝石刻碑版的书法史论观点和审美取向及取法碑版的创作风气。

较之帖学,碑学出现甚晚,它是在嘉道之际,有阮元提倡到包世臣的推波助澜才得以兴盛。

直至道光以后,碑学理论思想覆盖了整个书坛,近而取代帖学成为主流。

帖学指自宋、元以来,尊尚二王及二王一脉的唐、宋诸家的书法史论观点和审美取向及取法晋、唐法帖的创作风气。

北宋时期,自《淳化阁帖》问世以后,这种选辑古人法书作品汇刻成丛贴以适应学书及鉴赏需要的做法,迅速普及开来。

刻贴如雨后春笋,层出不穷。

至明朝,已成为习书之人书法创作遵循的不二法门。

而宋明间的书法史论观点及审美取向皆以刻贴为依据,帖学理论也就应运而生了。

明朝晚期,帖学达到极盛状态。

至清初,明朝董其昌的书风及书学理论被众多书家所崇尚。

然而,正所谓物极必反,在书画交流繁荣前人真迹涌现的形势下,很多书家有了自己独到的见解与评判,对于董其昌的批评和不满也就开始出现了。

清朝中期,刘墉、张照等书家仍延续帖学书法,并另成面目,成为了清朝帖学发展的里程碑。

但这样的延续未能再继续。

在郑燮、金农等书家求新尚奇、个性张扬的书风冲击下,帖学已陷入穷途末路,逐渐式微。

道光以后,帖学者终被碑派书法的潮流所淹没。

清朝初期著名书法家八大山人朱宜三十三幅经典书法名帖赏析2021-12-1007:30•听月工作室琴棋书画,古代被称作文房四艺,是文人墨客颇为称许的娱乐活动,笔者认为,抚琴、弈棋、写字、作画,或者只是听琴、观棋、赏字、阅画,领会诗情画意,能赏心悦目,陶冶情操,有益于健康和长寿。

清朝时期出现的那些生活用品、山川河流,真实地反映了当时人们的生活方式和科技水平,结合字画年代背景的记载,赏字更是别有一番趣味。

__题记公元1644年3月,李自成攻克北京,明亡。

同年5月清兵进京,10月顺治帝迁都北京,清政府开始统治中国。

对于满清的统治者来说,一方面必须压制各种反抗,另一方面也必须尽快融会吸收汉族传统文化,从而实现长久的统治。

为此,清政府采取了两项相反相成的文化政策:一是大兴文字狱,以钳制任何可能的文化反抗,二是主动地对传统中国文化进行整理。

而陷入异族统治下的知识分子,开始倡导通经致用,朴学逐渐兴起。

在朴学学风中成长的金石、考据学,让人们重新发现了秦汉、北朝书法的艺术价值,从而形成清代书法发展的新格局。

从这个意义上说,清代是我国书法史上的转型和总结时期。

清代前期,国势初平,百废待兴,尚无力过多关心书法,因此这时期基本上延续的是晚明书风,大体可以看作三线发展:一是晚明行草书风的新发展,二是传统书风,三是篆隶初兴。

中国清代书法在近300年的发展历史上,经历了一场艰难的蜕变,它突破了宋、元、明以来帖学的樊宛,开创了碑学,特别是在祭竹、隶书和北魏碑体书法方面的成就,可以与唐代楷书、宋代行书、明代草书相媲美,形成r雄浑渊懿的书风。

尤其是碑学书法家借古开今的精神和表现个性的书法创作,使得书坛显得卜分活跃,流派纷呈,一派兴盛局面。

清代历二百六十余载,在中国书法史上是书道中兴的一代。

清代初年,统治阶级采取了一系列稳定政治,发展经济文化的措施,故书法得以弘扬。

明末遗民有些出仕从清,有些遁迹山林创造田各有特色的书法作品。

顺治喜临黄庭,遗教二经:康熙推崇莹其昌书,书风一时尽崇董书,这一时期,惟傅山和王铎能独标风格,另辟蹊径;乾隆时,尤重赵孟桂i行楷书,空前宏伟的集帖《三希堂法帖》刻成,内府收藏的大量书迹珍品著录于《石渠宝笈》中,帖学至乾隆时期达到极盛,出现一批取法帖学的大家,如乾隆、嘉庆年间的刘埔。

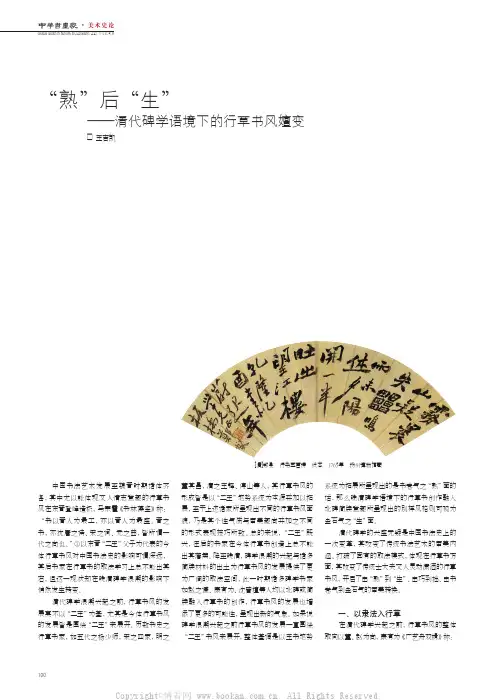

100中国书法艺术发展至魏晋时期诸体齐备,其中尤以能体现文人情志意趣的行草书风在东晋登峰造极,马宗霍《书林藻鉴》称:“书以晋人为最工,亦以晋人为最盛。

晋之书,亦犹唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之尚也。

”①以东晋“二王”父子为代表的今体行草书风对中国书法史的影响可谓深远,其后书家在行草书的取法学习上总不能出其右,但这一现状却在晚清碑学浪潮的影响下悄然发生转变。

清代碑学浪潮兴起之前,行草书风的发展莫不以“二王”为基,尤其是今体行草书风的发展皆是围绕“二王”来展开。

历数书史之行草书家,如五代之杨少师,宋之四家,明之系统为拓展所呈现出的是书卷气之“熟”面的话,那么晚清碑学语境下的行草书创作融入北碑简牍意趣所呈现出的别样风格则可视为金石气之“生”面。

清代碑学的兴盛无疑是中国书法史上的一次变革,其改变了传统书法艺术的审美内涵、打破了固有的取法模式,体现在行草书方面,其改变了传统士大夫文人灵动潇洒的行草书风,开启了由“熟”到“生”、由巧到拙、由书卷气到金石气的审美转换。

一、以隶法入行草在清代碑学兴起之前,行草书风的整体取向以董、赵为尚,康有为《广艺舟双楫》称:董其昌,清之王铎、傅山等人,其行草书风的形成皆是以“二王”笔势系统为本源并加以拓展,至于上述诸家所呈现出不同的行草书风面貌,乃是其个性气质与审美趣尚并加之不同的形式表现技巧所致。

总的来说,“二王”既兴,往后的书家在今体行草书创造上总不能出其藩篱。

降至晚清,碑学浪潮的兴起与诸多简牍材料的出土为行草书风的发展提供了更为广阔的取法空间,此一时期诸多碑学书家如赵之谦、康有为、沈曾植等人均以北碑或简牍融入行草书的创作,行草书风的发展也增添了更多的可能性,呈现出新的气象。

如果说碑学浪潮兴起之前行草书风的发展一直围绕“二王”书风来展开,整体基调是以王书笔势·美术史论CHINESE A RTISTS I N P AINTING & C ALLIGRAPHY .总第 期2021 11145□ 王吉凯“熟”后“生”—清代碑学语境下的行草书风嬗变[清]郑燮 行书五言诗 纸本 1765年 扬州博物馆藏101“康、雍之世,专仿香光;乾隆之代,竞讲子昂。

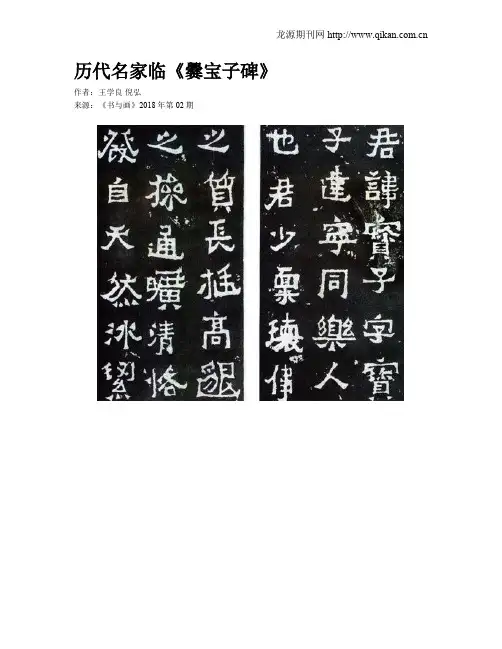

历代名家临《爨宝子碑》作者:王学良倪弘来源:《书与画》2018年第02期《爨宝子碑》全称为《晋故振威将军建宁太守爨府君墓碑》,东晋大亨四年(405)四月立。

清乾隆四十三年(1778)在云南南宁(今曲靖市)被发现。

咸丰年间被曲靖知府邓尔恒发现,移置城中武侯祠,现存曲靖一中爨碑亭内。

碑高183厘米、宽68厘米,碑文共13行,每行30字。

碑尾列职官题名13行,每行4字,额15字。

在书法史上,《爨宝子碑》与较晚的《爨龙颜碑》称为“二爨”。

《爨宝子碑》书风独特,字体介于隶楷之间,古朴奇巧,大巧若拙,率真硬朗,气魄雄强。

用笔以方笔为主,遭劲凝重;结字拙朴坚实,拙中有巧,每一个字的处理都是因字而形;整体参差错落,各得其所。

此碑无论用笔、结体还是章法布局,都有着不少鲜明的艺术个性,处于一种似隶非隶、近楷非楷的中介状态,体现了隶书向楷书过渡的一种风格,为汉字的演变和书法研究提供了宝贵资料。

《爨宝子碑》被发现时正值帖学没落而碑学大兴,其怪诞的用笔、随意的结体所表现出来的奇古厚朴的味道,立即引起书家极大的兴趣,被视为书法作品中的奇珍异宝。

阮元称它为“滇中第一石”。

康有为也对《爨宝子碑》推崇备至,称其如“端朴古佛之容”,“朴厚古茂,奇姿百出”。

沈增植临《爨宝子碑》沈增植(1850-1922),一作曾植,字子培,号乙盫、寐叟,浙江嘉兴人。

清末著名学者、诗人、书法家。

早精帖学,其后由帖入碑,熔南北书流于一炉。

以草书著称,取法广泛。

虽得力于包世臣,但其在艺术上的成就却远超包世臣。

此件临作在行笔上,采用包氏惯用的侧锋,然则沈增植行笔力能扛鼎,线条厚重.爽利;线条中段起伏顿挫,极具内涵。

临作较之原碑,来得更为顺畅、古拙、浑厚以及野逸。

齐白石临《爨寶子碑》齐白石(1864-1957),原名齐纯芝,号濒生,别号寄萍老人、白石山人,湖南湘潭人。

其书法广临碑帖,历宗何绍基、李北海、金冬心、郑板桥诸家,尤以篆、行书见长。

《爨宝子碑》用笔结体在隶楷之间,因而整体有着浓厚的隶书意味,康有为评其:“端朴若古佛之容。

金农书法艺术特色形成的时期作者:王坤来源:《青年时代》2017年第18期摘要:金农在同期书法大家中是最为突出的一位,其书法体现出他个人高妙的品味和独特创造性的特点,这些都是其他书家难以比肩的。

其多变的书体为其在书法史上增添了浓重的色彩。

下面将从金农书法的四个时期来详细分析其书法艺术特色。

关键词:金农;书法艺术;特色一、积累期金农书法艺术的积累期约在39岁之前。

这一时期,金农受老师何焯的影响已有金石之癖,沉湎于金石碑版之中的金农以“华山片石”作为自己的老师,反复临习。

到扬州之后又学习郑簠,虽尚显稚拙,但已表现出“怪”与“奇”的书法艺术特色,金农已开始了独创风格的尝试。

金农少年的时候家庭条件殷实,自然读书、写字是不可或缺的。

但是金农小时学谁已无从考证。

金农习书之道,少年学书虽不能算得上独立书法艺术的行为,但是客观上还是为其日后的书法奠定了基本功。

少年时期的金农曾涉略王羲之与颜真卿等大家,《冬心先生集》中《江上岁暮杂诗四首》有:“内史书《兰亭》,绝品阅世久。

……少日曾临习,摹帷羞新妇。

自看仍自收,空箱防污垢。

”的诗句。

从此句诗中我们足以看得出金农青少年时期临习过王羲之的《兰亭序》,只是“摹帷羞新妇”,这与金农对诗的自负形成鲜明的对比。

康熙五十四年秋(1715年),厉鹗访金农时,金农曾出观颜鲁公《麻姑仙坛记》,又看金农书法,厉鹗云:“堂堂小颜公,颇喜究奇怪”,又云:“论书近捃拾,勿事征倒薤。

”从厉鹗对金农书法的评价中我们可以看出金农书法虽取法颜公,但其书法作品中显示了颜书“奇”与“怪”的特色。

因此我们不难发现,青少年时期的金农就早已在内心深处埋下创新的种子。

从金农的自述和厉鹗的评价中我们可以得知金农年轻时学过“王”与“颜”,但是由于自身原因都未能上手。

金农20岁时拜与何焯门下。

何焯(1661年~1722年)字润千,后改字屺瞻,与笪重光、姜宸英、汪士鋐并称为康熙年间“帖学四家”。

金农与其师何焯都共同青睐于金石碑版。

清代碑学历史意义及影响清代碑学的兴起在书法史上具有重要的历史意义和影响,以下是关于它的意义和影响的几个方面:1. 丰富了书法发展的源泉:清代碑学的兴起源于对传统帖学的反拨,通过探索和借鉴碑刻的书法风格,为书法创作提供了新的思路和灵感。

这一时期的书法家在碑帖融合方面做出了许多有益的尝试,使得书法艺术的表现形式更加多样化,丰富了书法艺术的内涵。

2. 促进了碑帖融合的进程:在清代,碑学与帖学逐渐走向融合,许多书法家在创作中汲取碑帖之长,创造出独具特色的书法风格。

这种融合不仅体现在形式上,更体现在精神内涵上。

通过碑帖的相互借鉴和融合,书法家们能够更好地理解书法的历史传承和文化底蕴,促进书法艺术的传承和发展。

3. 挽救了帖学的靡弱:在清代之前,帖学已经发展到了一个较高的水平,但同时也面临着困境和挑战。

清代碑学的兴起为帖学提供了一种新的思路和借鉴,使得帖学在新的历史时期得以重新焕发生机和活力。

这一时期的书法家在探索碑帖融合的过程中,不断挖掘和整理帖学的传统资源,为帖学的传承和发展做出了贡献。

4. 催生了书法艺术的创新:清代碑学的兴起激发了书法家的创新精神,使得他们在探索碑帖融合的过程中不断推陈出新。

这一时期的书法作品既有传统的韵味,又具有鲜明的时代特色和个性特征。

这种创新精神不仅体现在形式上,更体现在精神内涵上,为清代书法艺术的繁荣和发展注入了新的动力。

综上所述,清代碑学的兴起在书法史上具有重要的历史意义和影响。

它不仅丰富了书法发展的源泉,促进了碑帖融合的进程,挽救了帖学的靡弱,而且催生了书法艺术的创新。

这一时期的书法家们在探索碑帖融合的过程中,展现出了卓越的才华和创造力,为清代书法艺术的繁荣和发展做出了重要贡献。

第一章清代前期的帖学书法清代初期的书坛是以帖学为主导的,帖学书法沿袭着元明以来帖学书法的审美标准,总体上延续着传统向前发展,被称为“书道中兴”。

满清统治者深知没有汉族知识分子的合作,自己的政权是无法维持和扩张的。

因此利用科举制度来推行文化专制。

因此早在入关之前,就开始推行汉化措施,1629年就采取了科举考试的办法来选拔官吏。

为了适应科举考试的需要,从某种程度上也是导致了“颜底赵面”,“欧底赵面”楷书的盛行。

由一手流利的楷书入手成为文人士子的晋身的必要条件。

1644年,定都北京后,一方面推行诸多的汉化政策吸收明代官员,恢复科举。

另一方面,满族统治者自身对汉族文化特别是诗词、书画等表现出浓厚的兴趣。

顺治能作擘窠大字,康熙也擅长书法,皇室对书法的追捧使得帖学之风日益炽热。

一、晚明变革书风的没落晚明是一个中国社会变革的重要时期,嘉靖以后一直到明末,从政治,经济,文化,科技方面都出现新气象。

“晚明书风的变革,一洗明代中叶以后的陈陈相因的陋习,使书坛出现了众多个性强烈的面貌,在书法形式美方面亦均有可贵的探索和成就”1。

这股变革浪潮,从思想上源于明代思想家王阳明建立“知行合一”的心学体系,倡导一种心理统一即重自主的道德意识与行为统一的学说后,这种学说“成为了通向思想解放的进步通道,成为了明中叶以来的浪漫主义的巨大人文思潮(例如表现在文艺领域内)的哲学基础”2。

晚明时期是我们中国文化史上一个重要的时期。

首先是禅宗思想流行起来,无论是文学还是哲学,都显现出了强烈的个性解放思潮,涌现了一大批注重个性、独创、情感的艺术家。

书法亦然,在这一百多年的时间里,在书法领域也掀起了张扬个性,表达自我,独抒性灵的艺术思潮。

晚明时期行草书的盛行,行草书家以独具的个性、丰富的形式,使其达到了1黄惇《中国书法史·元明卷》2李泽厚《宋明理学片论》。

《中国古代思想史论》,249页。

安徽文艺出版社1994版。

继晋、宋以来的又一个高峰时期。

在中国书法史上,清代可以说是最后一个辉煌时期,突出体现便是隶书领域的空前成就。

清代隶书在不同阶段有着不同层次的新面貌,虽然整个发展过程是曲折的,但是从根本上体现出了一定的创新现象,对当代隶书的发展有着积极的借鉴意义。

近几年来,我国考古工作取得了巨大发展,许多汉代隶书不断地呈现在世人的眼前,这种现状正如清初书法家面临的处境。

然而,当时书法家所面临的具体问题并不重要,重要的是他们向新材料取法的角度和用意。

毋庸置疑,考据给我们带来的新成就固然令我们欣喜不已,但是我们不能一味地照搬,在汲取精华的基础上还要创新。

可见,当代书法家在效仿古人的同时,要努力做到“既有取舍,又能融合”。

当代隶书研究人员必须学会审时度势,循序渐进地借鉴清代隶书兴盛过程中的精华。

一、清代隶书兴盛的原因1.学术风气的转变学术风气的转变促进了清代隶书的兴盛。

明代末年社会经济濒临崩溃,政治黑暗腐朽,文人士大夫随波逐流,甚至趋炎附势,而社会思想文化领域的基本特征为“心学泛滥,学风空巯”“束书不观,游谈无根”等。

在明代灭亡以后,汉族知识分子的精神世界备受打击,他们为了冲出牢笼,不断地批判明代的空巯之风,再加上顾炎武、黄宗羲等学者开始讲求经世实用之学,注重实践,并在此基础上坚持实是求是的原则。

所以,明末清初产生的务实之学在很大程度上彻底扭转了明人清淡、空巯的不良求学风气,而这种学术风气的转变主要表现在隶书方面,特别是对汉隶进行了重新认识。

这为清代隶书的复兴和清代书学思想的转变创造了良好条件。

2.帖学的衰微帖学的衰微促进了清代隶书的兴盛。

刻帖风气始于北宋时期,盛行于元、明时期,而明代的帖学之风最为盛行,这时期的官方刻帖和民间刻帖都十分丰富,著名的官帖包括《东书堂法帖》《肃府帖》等,著名的民间刻帖包括《真赏斋帖》《戏鸿堂法帖》等,同时出现明代书汇刻丛帖,帖学的繁荣程度是可想而知的。

刻帖发展到明代中晚期呈现出了一定的弊端,而且越来越严重,辗转翻刻,失真愈远。

清代书法在近300年的发展历史上经历了一场艰难的蜕变,它突破了宋、元、明以来帖学的樊笼,开创了碑学,特别是在篆书、隶书和北魏碑体书法方面的成就,可以与唐代楷书、宋代行书、明代草书相媲美,形成了雄浑渊懿的书风。

尤其是碑学书法家借古开今的精神和表现个性的书法创作,使得书坛显得十分活跃,流派纷呈,一派兴盛局面。

清代初期书法继承明代的余绪,在书坛上有影响的书法家仍是明代遗民,其中以王铎、傅山、朱耷、归庄、宋曹、冒襄等为代表。

他们均擅长行草书,而以王铎、傅山的影响最大。

明代末年狂放不羁的狂草书风,在清代并没有得到发展。

这是由于清代禁锢的文化政策,和狂放的草书格格不入,所以清初以后书法家很少有能写草书的,加之康熙酷爱董其昌的书法,至乾隆又推崇赵孟頫的书法,一般书法家只奉赵、董为典范。

而清代科举制度所产生的馆阁体要求的乌、方、光,使得这一时期的书法出现靡弱妍媚的风气,帖学更为狭隘。

当时有代表性的书法家有沈荃、高士奇、陈奕禧。

此外笪重光、姜宸英、何焯、汪士鋐并称为康熙间四大家。

清代中期帖学仍很风行。

当时帖学书法家有张照、汪由敦、孔继涑诸家。

张照行楷由董其昌入手,继入颜真卿、米芾,其成就虽不及董其昌,但笔势略强。

帖学书法家中还以刘墉、王文治、梁同书、翁方纲四大家为代表。

刘墉书法取径董其昌,力厚思沉,筋摇脉聚。

王文治书法强调风神,秀丽飘逸,但缺少刘墉的魄力。

梁同书工楷、行,书法秀逸,但缺乏雄强之气。

翁方纲书法学唐碑不余遗力,亦涉猎汉碑,其气质仍与帖学相近,他擅长小正楷,但在研究碑学上其功甚大。

此外,姚鼐的行书萧疏澹宕,永瑆的楷书、行草典雅端丽,钱澧的颜体楷书,丰腴厚润,铁保的草书,张问陶、郭尚先的行书,在当时都比较有名。

清代中叶碑学风气渐开,碑学书法家不断涌现。

较著名的有金农、邓石如、伊秉绶。

金农为扬州八怪之一,创造所谓漆书,力追刀法的效果,强调金石味。

由于乾隆、嘉庆时,学者研究金石之风兴起,也给书法界大开眼界。

于是阮元要求人们振拔流俗,宗汉、魏古法。

题名:【福禄】

石种:内蒙古戈壁玛瑙

清•玛瑙山子,故宫博物院藏

清•玛瑙山子 局部

这方刻铭,镌刻于当地的戈壁荒漠杭爱山的一处岩石上,也可称作为瀚海石。

如果说,古代赏石属于文人贵族的游戏,那么地偏人稀的内蒙古戈壁滩上的瀚海石长时期得不到关注也是应有之义。

如清代中期,还沿袭对于沿长城边口

雕琢天工无痕迹。

明星之髓月之魄,大珠小珠蚌胎辟。

”云云。

可见,他确实与瀚海石结过缘。

当然,这一切都是合理想象和推测了。

《瀚海石歌》(《皇清文颖》卷六十一),所谓“瀚海石晶华侵几席,

题名:【皮蛋豆腐】 石种:内蒙古戈壁石(中国嘉德拍品)。

帖学入碑学的渐变–清代汪士鋐书法作品

汪士鋐书法宗褚遂良、赵孟頫,晚年习篆、隶,在康乾时期董风弥漫的当时确属难得的新声。

其自述学书历程云:“初学《停云馆》《麻姑仙坛》《阴符经》,书绝瘦硬颉颃张照,诸子莫及。

入都后,友人陶子师讥为木板《黄庭》,因一变学赵,得其弱;再变学褚,得其瘦。

晚年尚慕篆、隶,时悬《颜家庙碑》额於壁间,观玩摹拟。

”

汪士鋐自幼即喜书法,初学时广为临摹古人名帖,后宗法褚遂良、赵孟頫,晚年习篆、隶。

与姜宸英齐名,时称“姜汪”。

著有《全秦艺文志》、《赋体丽则》、《秋泉居士集》等。

汪士鋐在书法上有一定的造诣,与姜宸英、笪重光、何焯、称“康熙间四大家”。

其在书法上得姜宸英执笔法,书绝瘦硬颉颃张照,诸子莫及。

因被友人讥为木板黄庭,后来一变学赵孟頫得其弱,再变学褚遂良得其瘦。

晚年尚慕篆、隶,时悬阳冰颜家庙碑额于壁间,观玩摹拟而岁月迟暮,精进无几。

其书能大而不能小,然有奇势,纵横自放,而分间布白,无分寸失。

北京故宫博物院藏有汪士鋐的手札《东坡评语》,这是汪士鋐书录苏轼写在《唐氏六家书》后的一段题语。

《东坡评语》纸本,行书,纵91cm,横50.9cm。

释文为:余谪居黄州,唐林夫以书遗予,云吾家有此六人书,子为我略评之,而次其后,林夫之书过我远矣。

右东坡书唐氏六家书后,汪士鋐。

下钤“汪士鋐印”、“退谷”印2方,引首钤“秋泉”印。

无鉴藏印。

《东坡评语》文中“唐林夫”即宋代唐坰。

其书法主要以行、楷书见长,存世作品中行书较为多见。

此幅行书书法作品瘦劲挺拔,疏朗有致,分间布白分寸均衡,点画波澜翻飞,笔笔送到。

有着“瘦劲”、“老劲”、“书绝瘦硬”之态。

汪士鋐还有手札《乞鹤名扎》,此札不足50字,共8行,行间布白上,第5行与第8行起,似有意跳出半格起笔,以形成错落之势。

释文为:公事有费清神。

谢谢。

鹤铭有友在此欲看。

乞暂付来。

若老长兄不嫌拙恶。

容日再奉上。

年门世弟鋐顿首。

勉斋门长兄。

札上钤有“廷济”、“郑照”、“松斋”三枚鉴藏印。

从《乞鹤名扎》作品中看出“事”、“有”、“友”、“老”、“不”等字皆以方笔入纸,厚实果断。

行笔率意直往,能感受褚遂良秀俊与赵孟頫圆熟两种风格的融合,而最能打动人的,牵丝萦带而直至笔渴。

如“在此”、“看乞”、“容日再奉”等处。

汪氏书法瘦劲的风格,与其善用枯笔是分不开的,作品中“年-门世弟”、“勉斋门长兄”两处的枯笔瘦劲如万岁枯藤,耐人寻味。

《乞鹤名扎》札后有嘉庆三年解元张廷济的跋语:陈沧洲太守出鹤铭于水,退谷同襄其事。

此札盖在是时。

张廷济。

我们从张廷济的跋语可知信札的内容与康熙五十二年,即1713年,闲居镇江的苏州知府陈鹏年募工打捞出五方《瘗鹤铭》残石一事有关。

汪氏生平著述甚富,尤勤于考古。

在清康熙五十一年(1712)冬,原苏州知府陈鹏年与汪士鋐等命工起残石于江中,剔垢得铭文八十六字,其中九字残缺。

残石经缀合复位,于焦山定慧寺大殿左侧建亭储之。

汪氏所著《瘗鹤铭考》即以鹏年所出石本为图,列诸卷首,备采昔人之论,并引张弨《瘗鹤铭辨》折衷之,搜罗汇考颇称详尽。

碑派书法经典《瘗鹤铭》的早期研究著作竟出自一位帖派楷模之手,正说明清初书法由帖学转入碑学之过程是渐变而非剧变。

这种帖学转入碑学渐变是由于清代书法帖学书法与碑学书法彼消此长,各领风骚,取得了辉煌的成就,后来帖学达到了泛滥的地步。

清初书法仍承继明代帖学的余绪,代表书家为由明入清的王铎、傅山、八大山人等人。

由于康熙推崇董其昌书法,致使清代前期董书弥漫书坛,为一般帖学书家顶礼膜拜。

这看来汪士鋐的书法学董只是受到时风左右。

汪士鋐在书法上与姜宸英齐名,并称“姜汪”。

在康熙三十六年(1697)汪士鋐、姜宸英同中进士的那一科当属典型案例,姜宸英久困山林,以“江南布衣”闻名,屡试不中,后因康熙帝识其书法风格而被特擢一甲探花,而汪士鋐举一甲状元,此科状元、探花皆当时书坛名家,学董高手,一时传为美谈,并将清初崇董书风推向极致。

作为帖派嫡系的汪氏,晚年却尚慕篆、隶,书法观念开始逐渐转向碑派,在董风弥漫的当时确属难得的新声。

现今上海图书馆举办明清名家手稿展览,出示馆藏《汪士鋐致勉斋书札》一通,内容涉及借阅《鹤铭》善本之事。

其后有张廷济跋语:“陈沧洲(鹏年)太守出《鹤铭》于水,退谷(汪士鋐)同襄其事,此札盖在是时。

”此札书法虽无法摆脱董氏藩篱,但却蕴藏着帖派向碑派渐变的思路,还承载着一段《鹤铭》运转佳话,可谓集数美于一札,眼福!

汪士鋐(1658-1723),字文升,号退谷,又号秋泉,长洲(今江苏苏州)人。

清康熙三十六年(1697年)进士,授翰林院修撰,官至右中允,入直南书房。

少年读书刻苦,颇富才气。

自幼即喜书法,初学时广为临摹古人名帖,后宗法褚遂良、赵孟頫,晚年习篆、隶。

著有《全秦艺文志》、《赋体丽则》、《秋泉居士集》等。

授翰林院修撰,修纂《佩文韵府》、《全唐诗》、《渊鉴类函》等书。

包世臣还将汪士鋐书列入“佳品上”。

汪氏卒年六十六。

完。