第六章宋辽金书法

- 格式:ppt

- 大小:2.48 MB

- 文档页数:34

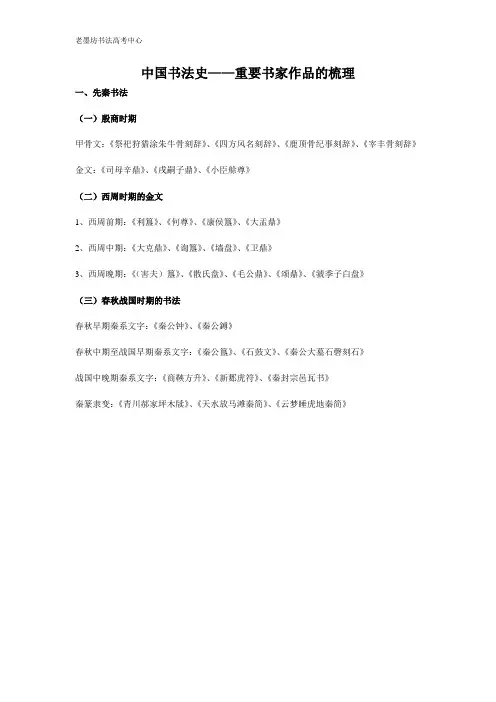

中国书法史——重要书家作品的梳理一、先秦书法(一)殷商时期甲骨文:《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》、《四方风名刻辞》、《鹿顶骨纪事刻辞》、《宰丰骨刻辞》金文:《司母辛鼎》、《戌嗣子鼎》、《小臣艅尊》(二)西周时期的金文1、西周前期:《利簋》、《何尊》、《康侯簋》、《大盂鼎》2、西周中期:《大克鼎》、《询簋》、《墙盘》、《卫鼎》3、西周晚期:《(害夫)簋》、《散氏盘》、《毛公鼎》、《颂鼎》、《虢季子白盘》(三)春秋战国时期的书法春秋早期秦系文字:《秦公钟》、《秦公鎛》春秋中期至战国早期秦系文字:《秦公簋》、《石鼓文》、《秦公大墓石磬刻石》战国中晚期秦系文字:《商鞅方升》、《新郪虎符》、《秦封宗邑瓦书》秦篆隶变:《青川郝家坪木牍》、《天水放马滩秦简》、《云梦睡虎地秦简》二、秦汉书法(一)秦代书家李斯、程邈、赵高、胡毋敬(二)秦代刻石《泰山刻石》、《琅琊台刻石》、《峄山刻石》、《东观刻石》、《会稽刻石》(三)汉代简牍江淮汉简、西北汉简(四)汉金文1、挺拔、峻险、爽利一类:《上林共府铜升铭》、《上林共府鼎铭》;2、柔韧、浑厚、圆转一类:《光和斛铭》、《镜鉴铭》。

(五)汉代刻石1、东汉篆书碑刻:《袁安碑》、《袁敞碑》、《祀三公山碑》、《张迁碑》碑额、《鲜于璜碑》碑额2、东汉隶书碑刻:(1)端庄平正、法度严谨一路:《子游残石》、《乙瑛碑》、《张景碑》、《西岳华山庙碑》、《史晨碑》、《熹平石经》、《王舍人碑》(2)挺峻流丽、清劲秀逸一路:《礼器碑》、《孔宙碑》、《杨叔恭残碑》、《尹宙碑》、《曹全碑》(3)质朴高华、雄浑沉厚一路:《裴岑纪功碑》、《鲜于璜碑》、《衡方碑》、《张迁碑》3、东汉恣肆雄放的摩崖刻石:《石门颂》、《刘平国摩崖刻石》、《封龙山颂》、《西狭颂》、《郙阁颂》。

(“汉南三颂”:《石》、《西》、《郙》)(六)东汉中后期书法流派曹喜影响下的篆书流派,杜操、崔瑗影响下的草书流派,刘德升的行书流派,蔡邕的隶书流派。

辽金史研究辽金时期是中国古代史上较为特殊的一个时期,辽金政权是由北方少数民族契丹和女真为主建立的,因此反映这两个政权历史的辽金史学也颇具民族特色,是中国史学史上不可忽视的一个组成部分。

本文试就1949年以来辽金时期史学的发展作简要综述。

一、关于辽金史学的综合研究1.中国史学史著作对辽金史学的研究从史学史的角度对辽金史学作综合的研究,重要的成果主要有如下几部:金毓黻的《中国史学史》(1957年商务印书馆修订本,河北教育出版社2000年重印本)对辽金史学的研究包括在第六章《唐宋以来设馆修史之始末》和第七章《唐宋以来之私修诸史》之中。

金毓黻先生肯定了辽金两朝的史学成就,包括《辽实录》、《金实录》和金朝所修的《辽史》等。

刘节的《中国史学史稿》(中州书画社1982年出版)共分十九个专题,其中有“辽金元明史学概观”专题。

作者虽然认为辽金的史官制度与宋代大体相同,史学派别也没有什么特点,却也表列了辽金实录的修订情况,并简要介绍了辽金两朝官府所修史书。

宋衍申主编、汪受宽副主编的《中国史学史纲要》(东北师范大学出版社1996年出版)在其《封建史学的鼎盛》一章里讲了宋辽金元史学,其中作了这样的评述:“辽、金、元三朝史学,是中国古代史学发展到鼎盛期所体现的多民族史学吸收融合的一部分。

”该书有关辽金史学,不仅剖析了两朝修史制度的因革,而且在记述《辽史》、《金史》编修过程时,简述了辽金官修和私修史书以及野史笔记的情况,指出辽金与元朝史学承继唐宋史学的传统和丰富中国史学内容的民族特色。

瞿林东先生所著《中国史学史纲》(北京出版社1999年出版)有关辽金史学集中于第五章《历史意识与史学意识的深化———宋辽金史学》。

作者以《辽金史学的民族特色及其对多民族国家历史文化的认同》为标题分六个方面(辽代史学的民族特色、辽代史学在政治活动中的作用、辽代史学与民族融合、金代史学与科举考试、纂修实录和编撰《辽史》、金代末年的史学成就)比较系统地探讨了辽金的史官制度、史学活动、史学与政治的关系,以及史学的成就,突出强调了辽金史学的时代特点,即民族特色和对多民族国家历史文化的认同。

中国书法史(宋辽金卷)概述1、宋朝的文化发展趋势,基本上与其积弱积贫的国力相应,尽管有其自身发展的某些特点,文化巨匠也层出不穷,唐宋古文八大家,宋朝即占六人,但从总体的格局和气度而言,它终究难以和强盛的唐朝所表现出来的恢弘相比拟。

2、宋代的书法在起点上有着先天的不足,首先表现在客观方面:○1书法自从实用中分离出来,成为一种自觉的艺术样式之后,师生相传的“道统”一直未绝。

即使像南北朝时的长期分裂板荡,但因王羲之本成长于东晋,所以“江左风流”也仍由羊欣、智永等人继承下来并传至唐代。

五代的动乱,即发生在中原,而且数年就破坏一次,因此这一绵长的传统遭到了致命的阻断。

○2历代优秀书法遗产遭到兵灾的破坏,是不可挽回的损失。

尽管宋太宗后来命王著鉴定内府所藏刻成《淳化阁帖》,只有二府大臣才能蒙赐一套,它对于促进书法复兴所起到的作用非常有限。

书法遗产垄断所造成的后果,是真正有天才的书家失去了鉴古开今的良机。

3、宋代书家们大多以唐人为梯航,一则是因唐为近代,书迹还较易寓目,二则便是晋帖已成奇货的缘故。

4、由于唐时对读书人在科举进身和官吏考绩两方面的书法要求到宋代已不复存在,朝野不再以书法相尚,必然使产生大书家土壤贫瘠不堪。

但是毛笔还在使用,于是投机取巧的士子为了博得当世主文者的欢心,竭力模仿他们的书体。

这种及其短视的实用主义做法,造成了宋代特有的“趋时贵书”现象。

5、欧阳修在编纂《集古录》的过程中,不仅提高了鉴赏能力,而且认识到当代与古人的差距已至不可等闲视之的地步。

与当时已处于书法巅峰的蔡襄一道,为促进宋代书法转机的出现作出了不可磨灭的贡献。

苏轼、黄庭坚和米芾的时实践努力,标志着宋代书法的复兴。

他们通过知己知彼的权衡,突破了唐人的樊篱,闯出了一条“尚意”的新路,而帮助他们达到目的的思想武器,即是禅宗。

6、禅宗,作为佛教的一个派别,起源于唐代中期,发展到宋代,已成为士大夫的宗教。

这一方面是因为宋朝统治者出于政治需要。

金代时期著名书法家十二幅经典书法名帖赏析琴棋书画,古代被称作文房四艺,是文人墨客颇为称许的娱乐活动,古人认为,抚琴、弈棋、写字、作画,或者只是听琴、观棋、赏字、阅画,领会诗情画意,能赏心悦目,陶冶情操,有益于健康和长寿。

金代时期出现的那些生活用品、山川河流,真实地反映了当时人们的生活方式和科技水平,结合字画年代背景的记载,赏字更是别有一番趣味。

——题记金朝(1115年-1234年),是中国历史上由女真族建立的统治中国北方和东北地区的封建王朝,完颜阿骨打(完颜旻)所建。

西与西夏、蒙古等接壤,南与南宋对峙。

共传十帝,享国119年。

金朝初期采取贵族合议的勃极烈制度,后逐渐由二元政治走向单一汉制。

军事上采行军民合一的猛安谋克制度。

金朝是历史上第一次提出了“中华一统”的朝代。

金朝本是辽附庸的一个女真部落,但因当时辽受宋的影响,所以建国时就使用契丹文字和汉字,金太祖时,完颜希尹和叶鲁奉命创造女真大字,其文字参考契丹文和汉字的结构,有些则是照搬汉字。

在联合宋灭辽以后,采用汉制,后挥师南下攻破宋朝汴京,北撤时不仅掳了徽、钦两位皇帝和臣僚百官,更将公私收藏的图书文籍、名人法帖一并席卷,后来定都燕京,这对金代的书法的发展,起到了不可估量的作用,涌现出了很多名家,可以说那时候的金朝书法和南宋的书法可谓南北并立。

因为金朝的书法家,或原为宋臣,或为宋臣之后,都得益于宋人的书学传统。

金代金章宗瘦金体书法赏析金代书法受颜真卿、苏东坡、黄山谷、米芾的影响最深。

金章宗学宋徽宗的瘦金体,很有成就。

王竞擅长草隶,尤工大字,两都宫殿榜题都是竞所书。

党怀英擅长篆籀,为学者所宗。

赵沨擅长正、行、草书,亦工小篆,正书体兼颜、苏,书画雄秀,当在石曼卿上;行草书备诸家体,时人以沨配党怀英小篆,号“党、赵”。

吴激得其岳父米芾笔意,王庭筠在当时学米诸人中,造诣最深,其书法为元初巙子山诸人所不及。

任询具有多方面的才艺,书法为当时第一,《中州集》称他:“画高于书,书高于诗,诗高于文。

宋辽金书法作品名称苏轼答谢民师论文帖归去来兮辞黄州寒食诗帖李白仙诗卷赤壁赋宝月帖北游帖春中帖秦太虚见戏耳聋诗三舍人省上诗洞庭春色赋郭君帖祭黄几道文令子帖罗池庙碑书林逋诗后苏过手札跋吏部陈公诗帖辩才帖东武帖渡海帖覆盆帖归安丘园帖获见帖苏轼一夜帖邂逅帖天际乌云帖王晋卿帖新岁展庆帖治平帖中山松醪赋醉翁亭记尊丈帖啜茶帖手扎桤木卷帖黄庭坚廉颇蔺相如传庞居士寒山子诗刘禹锡竹枝词诸上座草书卷经伏波神祠花气蕉人诗帖公以道安帖李白忆旧游诗诗送四十九姪帖书杜甫寄贺兰铦诗题苏轼寒食帖跋行书华严经疏卷行书小子相帖行书赠张大同书行书赠张大同书制婴香方自书松风阁诗手札牛口庄题名王长者墓志米芾多景楼诗册方圆庵记蜀素帖虹县诗卷研山铭苕溪诗卷褚摹兰亭序卷 拜中岳命作 大道帖 淡墨秋山诗帖 德忱帖 东山松帖 法华台诗帖 焚香帖 甘露帖 公议帖 韩马帖 湖 州帖 黄绢本兰亭序跋赞 寄魏泰诗帖 晋纸帖 来戏帖 乐兄 帖 李太师帖 粮院帖 留简帖 伯充帖 丹阳帖 临沂使君帖 论草书帖 清和帖 三吴诗帖 岁丰帖 彦和帖 张都大帖 值 雨帖竹前槐后诗卷 紫金帖 箧中帖 臈白帖 三帖卷 砂步诗 帖 珊瑚复官二帖 盛制帖 适意帖 叔晦帖 苏太简参政帖 逃暑帖 殿院帖 王略帖赞 吾友帖 向乱帖 向太后挽词帖新恩帖 行穰帖 元日帖 张季明帖 真 su 帖 政事帖关诗帖蔡襄持书帖页 致公谨尺牍 致公谨尺牍 致彦猷尺牍 自书诗卷 扈从帖 其它名家 赵构 真草书养生论卷 草书洛神赋 赐岳飞批剳卷 徽宗文 集序 临虞世南真草千字文卷 七绝天山诗 七言律诗 赵佶 草书千字文 小楷书千字文 秾芳诗帖 草书纨扇 闰中秋月 诗帖 题李白上阳台帖 题欧阳询张翰帖后跋 题唐十八学士 五色鹦鹉图题字 夏日诗 祥龙石图 欲借风霜二诗帖 岳飞 还我河山 前出师表 手迹石刻还我河山尽忠报国 书谢眺诗致伯修 老兄尺牍 中秋登海岱楼作诗帖中秋帖 紫金研帖穰侯出 茶录 澄心堂纸帖 尺牍 楷书告身帖跋 万安桥石碑 行楷书白玉蟾四言诗帖行书仙庐峰六咏卷足轩铭卷蔡卞曹娥碑雪意帖蔡京节夫帖八学士图跋手札唐玄宗脊令颂题跋元祐党籍碑蔡松年跋苏轼李白仙诗卷范成大垂诲帖急下帖西塞渔社图卷跋中流一壶帖范仲淹边事帖远行帖道服赞韩绛陛见帖道服赞姜夔小楷跋王献之保母帖李之仪汴堤帖米友仁动止持福帖潇湘奇观图题跋欧阳修集古录跋尾谱图序稿致端明侍读留台执事尺牍灼艾帖任询杜甫古柏行沈辽动止帖宁州帖天圣帖朱熹城南唱和诗卷二月日帖书翰文稿书易系辞致教授学士尺牍李建中宠书聿至帖贵宅帖题怀素自叙帖墨迹本同年帖上母帖许昌帖与齐古同年帖与司封诗翰林逋三君帖松扇五诗卷尹君处士帖苏辙怀素自叙帖题跋王安石行书楞严经旨要卷王升首夏帖王庭筠李山画风雪杉松图卷跋王诜跋欧阳询千字文跋王齐翰画颍昌湖上诗词烟江叠嶂图魏了翁文向帖卷文彦博内翰帖三札卷王拱辰墓志题诗辛弃疾去国帖徐铉行书尺牍篆书千字文残卷薛绍彭草书手札晴和帖云顶山诗卷杨妹子七言陆游 致仲躬侍郎尺牍 自书诗卷 自书钗头凤石刻 尊眷帖 文天祥 草书木鸡集序 上宏斋帖 谢昌元座右自警辞 吴说 尺牍 简谅帖 门内帖 识语并焦山题名 吴琚 寿父帖 行书 五段卷 杂诗帖 吴琚其它 章友直 篆书阎立本步辇图跋 张 即之 日本禅院题字 书杜诗卷 台慈帖 小楷佛遗教经 行书 待漏院记 致殿元学士尺牍 张孔孙 跋苏轼二赋卷 张孝祥 柴沟帖 赵孟坚 行书自书诗 致严坚中太丞尺牍 周越 跋王 著草书千字文 元代书法 赵孟頫 \\r胆巴碑 仇锷墓志铭 汲黯传 道德经 与山巨源绝交书 感兴诗 洛神赋 杜甫秋兴 真草千字文 酒德颂 吴兴赋 致德辅教谕尺牍 致埜堂提举友旧执事尺牍 种松帖 致中峰和帖 玄妙观重修三门记 续千字文卷 行书杂书三帖卷 行书 札卷 行书诗翰 闲居赋 王羲之轶事帖 题烟江叠嶂图 书 简 手札 秋兴赋 七绝诗册 国宾山长帖卷 昔寻李愿诗卷 题烟江叠障图 寿春堂记 三门记 归去来辞 管道曻秋深帖 赤壁赋鲜于枢《尺牍》陶渊明归去来辞 韩愈进学解韩愈石鼓歌草书秋 怀二章草书苏轼海棠诗卷杜甫魏将军歌诗杜工部行次昭 陵诗卷韩愈送李愿归盘谷序卷 论草书帖麻征君透光古镜 歌诗赞卷晚秋杂兴诗王安石杂诗卷醉时歌御史箴卷 张彦享行状稿卷 邓文原 致景良郎中尺牍 瞻近汉时二帖跋 五言律诗 题松风阁卷 清居院记临急就章 家书帖芳草帖 跋褚遂良倪宽赞 跋王 羲之雨后帖桐川帖 康里巎巎 跋赵孟頫道德经 草书张旭笔法 奉记帖 李白古风诗 李白 诗柳宗元梓人传秋夜感怀诗述笔法唐诗六首致彦中尺 牍谪龙说 冯子振 虹月楼记卷 题国诠善见律 题易元吉《草虫图卷》 题展子虔游春图跋王蒙跋赵孟頫兰亭十六跋厚爱帖梦朱子 尚札 致景亮书册 与中峰明本札 与中峰和尚书 雪晴云散梅花诗卷夏山隐居图轴王冕行草诗笺吴叡隶书离骚卷篆隶书卷篆书千字文卷张雨登南峰绝顶七言律诗轴台仙阁记行书卷题画二诗卷万岁通天帖小楷题跋小楷诗札行草手札自书杂诗卷龚璛跋黄庭坚帖教授帖静春堂诗集序倪瓒跋唐人临右军真迹册淡室诗小楷江南春三首杨维桢草书七绝诗轴城南唱和诗册晚节堂诗札张中桃花幽鸟题跋真镜菴募缘疏卷周上卿墓志铭俞和临定武兰亭临乐毅论千字文篆隶册行书诗卷左氏传小楷册白珽陈君诗帖墨竹诗册曹善书山海经序册陈基手札相见帖赠雪坡诗札陈植怀存斋诗帖段天祐安和帖贯云石题赵孟頫《双骏图》郭天锡《王献之保母帖跋》郭畀陆游自书诗卷跋青玉荷盘诗《题钱选红梅图诗》揭傒斯跋陆柬之文赋题画诗赠刘粹衷宰旌德序帖金声钱谱赋柯九思老人星赋上官宫词《陆浚之皇极赋跋》李倜跋陆柬之书文赋卷陆居跋鲜于诗赞仁苕之水诗饶介兰亭帖沈右《风过帖》陶宗仪篆书册王逢五言古诗卷危素陈氏方寸楼记楷书卷吾衍篆题《张好好诗卷》吴镇心经卷雪夜作虞集跋饮中八仙图跋赵孟頫书陶诗不及入阁帖题画诗致白云法师札张渊五言古诗帖郑思肖行草题跋中峰明本劝缘疏与济侍者警策孛术鲁翀跋黄庭坚松风阁诗卷陈绎曾耶律楚材袁桷陆广迺贤欧阳玄钱良佑仇远萨都剌盛熙明邵亨贞泰不华王礼寔王立中周伯琦赵雍余阙雅琥虞堪朱德润赵世延明代书法董其昌濬路马湖记百羽扇赋别赋草书册页草书横幅草书七绝诗轴草书手札东方朔答客难并自书诗琵琶行临颜真卿书题跋行书临柳公权书兰亭诗临米芾行书长卷临圣教序临苏东坡临王右军临徐浩书张九龄告身临颜蔡明远帖题张旭杜甫醉歌行酒德颂楷书乐毅论临兰亭叙临颜真卿裴将军诗罗汉赞行草册页麦饼宴诗轴女萝绣石壁五言诗其它扇面书画合册蜀素帖后跋苏轼和子由论书唐诗联句行书行书立轴行书七绝诗轴行书七言诗行书五绝行书轴岳阳楼记张旭古诗四帖后跋方旸谷小传。

作文素材1——书法一.书法简介汉字书法为汉族独创的表现艺术,被誉为:无言的诗,无形的舞 ;无图的画,无声的乐 ;2008年6月选入国家级非物质文化遗产名录;二.历代书法家1.秦代a.李斯:秦统一前,因各诸侯国长期割据分裂,形成了语言异声,文字异形的局面;秦始皇一直殷望着有标准的字体来取代以前流行的异体字,就把这任务交给李斯;李斯整理出一套笔划简单,形体整齐的文字,叫做秦篆;秦始皇看了这些新书体后,很满意,于是就把它定为标准字体,通令全国使用;b.程邈:字元岑,生卒年不详,相传他首行先将篆书改革为隶书;程邈把流传在民间的各种书体搜集在一起,潜心研究;十年后,终于创造出书写便利、又易于辨认的三千个隶字来;秦始皇看了程邈整理的文字,非常高兴,让他出来做官,提升为御史;由于程邈的官职很小,属于"隶",所以人们就把他编纂整理的文字叫隶书;c.赵高:嬴姓赵氏,秦二世时丞相2.两晋a.王羲之:字逸少,汉族,东晋时期著名书法家,有“书圣”之称;代表作兰亭序被誉为“天下第一行书”;在书法史上,他与其子王献之合称为“二王;b.王献之:王献之少负盛名,有“小圣”之称;3.南北朝时期敦煌书法:敦煌由于特殊的自然环境和地理条件,不仅保存了大量的壁画、彩塑艺术,也保存了大量的书法墨迹;一般以藏经洞出土的遗书书法为主4.隋唐五代a.颜真卿:唐代名臣、著名书法家,创“颜体”楷书,对后世影响很大;与柳公权并称“颜柳”,被称为“颜筋柳骨”b.贺知章:唐代诗人、书法家;为人旷达不羁,好酒,有“清谈风流”之誉,晚年尤纵;5.宋辽金a.苏轼:北宋文学家、书法家、唐宋八大家之一;在诗、词、散文、书、画等方面取得了很高的成就;其文纵横恣肆;其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格b.黄庭坚:北宋著名文学家、书法家c.米芾:北宋书法家、画家、书画理论家,与蔡襄、苏轼、黄庭坚合称“宋四家”;长于临摹古人书法,达到乱真程度;d.蔡襄:北宋书法家、文学家、政治家和茶学家;6.元代赵孟頫fǔ:南宋末至元初著名书法家、画家、诗人;7.明代祝枝山:他家学渊源,能诗文,工书法,特别是其狂草颇受世人赞誉,流传有“唐伯虎的画,祝枝山的字”之说;8.清代赵之谦;赵之谦的篆刻成就巨大,对后世影响深远;近代的吴昌硕、齐白石等大师都从他处受惠良多;三.关于书法的价值和意义书法的收藏,其热度在近几年可谓是一浪高过一浪,大有冲天之势不可遏止;究其原因,艺术品市场化是不可否认的,但其真正的价值和市场价格却是不可同日而语;有的人拿着钱想买些书法作品,第一要问的便是作者的身份,一句话“有名吗”其实,中国的书法在过去,除了行文记事、是文人士大夫用来怡情遣性的活动;从米芾的书法成交几千万元到黄庭坚书法拍卖过亿元看,书法的价值确实高深莫测;但这种价值决非存在于书法本身,更多的是人文价值和历史价值;作为宋朝书法“四大家”之一的米芾和黄庭坚,其文学和诗词也决不亚于书法的成就,不过是被书名而掩罢了;而其所书写的也几乎是自已的短章诗文,人文价值可想而知;再者,从宋朝流传至今一千年在美国传世五十年就称为文物,一千年的流传,我们且不说是名家的书法作品,即便是民间的一本帐簿,其历史价值也自然不蜚;四.关于书法的名家名言1.用笔在心,心正则笔正,笔正乃可法矣;2.人品既殊,性情各异,笔势所运,邪正自形;3.欲书之时,当收视反听,绝虑凝神,心正气和,则契于妙;心神不正,书则欹斜;志气不和,字则颠仆;五,演变1.书法艺术的产生产生于商代中后期的甲骨文,甲骨文的出现奠定了我国书法艺术的基础,标志着我国书法艺术的产生;2.书法艺术的发展秦统一后,秦始皇下令“车同轨,书同文”;小篆作为官方文字不便速写,便于迅速书写的隶书应运而生;3.书法艺术的成熟三国两晋南北朝是我国书法史上的一个重要时期;特点:各体已完全成熟,中国书法的技法体系基本形成;后世的技法在此基础上虽有所丰富和变化,但不再有本质突破;唐代是中国封建社会的鼎盛时期;唐代书法艺术成就最高的是楷书,其代表作有颜真卿的多宝塔碑和柳公权的玄秘塔碑;4.书法艺术进入个性化时代宋以后,字体已无大的建树和突破,仅在原有基础上融入自己的风格,以发挥个性为主随意挥洒的行书尤为盛行;清代书家们将中国书法艺术两大传统较完整地开发出来,对中国近现代书法艺术的发展起到了传承作用;六.寻找高考素材片段王羲之:飘若浮云矫若惊龙;梁武帝萧衍称羲之书:“字势雄强,如龙跳天门,虎卧凤阙,故历代宝之,永以为训;”唐太宗李世民更是赞叹:“详察古今,研精篆素,尽善尽美,其唯王逸少乎”大诗人李白曾赋诗:“右军本清真,潇洒出风尘……扫素写道经,笔精妙入神;”北宋黄庭坚曰:“右军笔法,如孟子言性,庄周谈自然,纵说横说,无不如意;非复可以常理待之;”当代书坛泰斗启功曾为临沂王羲之故居题诗:“琅琊众望标千古,王草颜真冠书府;我今执笔也题碑,鲁班门前弄大斧;”。