近代上海公共租界巡捕房的设立与分布

- 格式:pdf

- 大小:797.55 KB

- 文档页数:3

【历史史料】“国中之国”──租界的建立所谓“租界”,起初只是由外国人在中国通商口岸租赁的居留地,并非外国人全面掌握管理大权的特定地段,但是西方侵略者利用清政府官员的昏庸和怯懦,一步一步地蚕食中国政府对这类居留地的主权,终于把这居留地变为西方侵略者在中国口岸的“国中之国”。

广州、上海等五口开放通商后,西方商人和冒险家纷纷涌来。

按照1843年中英《虎门附约》规定,中国准许“英人携着赴广州等五口居住”,中英双方官员“议定于何地方,用何房屋或基地,系准英人租赁”。

1858年中英《天津条约》又规定,“英国人在各口并各地方意欲租地盖房,设立栈房、礼拜堂、医院、坟墓,均按民价照给,公平定议,不得互相勒指”。

这就是两次鸦片战争后至1876年《烟台条约》以前,中国允准外国人在中国通商口岸使用房屋和基地的全部条约根据,说的都是租赁使用权,并非占有所有权。

但是,近代外国资本主义在中国的侵略活动并不受条约限制,他们往往通过曲解和滥用原有条约,进行新的侵略活动,扩大在华特权,以后在签订新约时再对原来无条约依据的新特权予以确认。

外国在华租界的建立过程,就是一个例证。

1844年,英国驻华公使德庇时曾经巡视了根据《南京条约》在中国新开辟的商埠后认为:“凡商务成功之要素,上海、厦门两埠皆具而有之……而以上海尤善。

”西方侵略者选中上海作为扩大侵华的首要基地。

英国驻上海首任领事巴富尔以“华洋分居”既可给中国当局管理上的方便,又可保证英国人的安全为借口,向清地方政府要求在苏州河一带划定一块专给英人占用的居留地。

清政府苏松太道道台宫慕久在侵略者的胁迫下,于1845年11月与巴富尔签订了《上海租地章程》。

《上海租地章程》粗看起来只是一些事务性的内容,但是狡诈的英国侵略者却利用清朝地方官员的昏庸,在条文里埋下种种伏笔,并根据需要对条文内容滥加歪曲,使其成为以后上海租界制度的奠基石。

自此,人们一般把《上海租地章程》的公布,作为近代租界出现的起点。

租界里的中国巡捕与反思王立民内容提要中国租界是根据不平等条约,由外国侨民在中国的领土上建立的一种城市自治区域。

中国租界产生后,就着手建立自己的管理机关与法制,以至其成为一种不受中国政府与法制管辖的自治区域,即“国中之国”。

租界内设有自己的近代警政机关一一巡捕房,其警政人员为巡捕。

随着租界的扩展,巡捕越来越多,其中既有外国巡捕也有中国巡捕,而且中国巡捕的数量大大超过外国巡捕。

同为巡捕,外国巡捕眼中的中国巡捕是怎样的呢?一个上海公共租界的英国巡捕彼得斯作了回答并在所著的《英国巡捕眼中的上海滩》里和盘托出。

他认为,中国巡捕人数多但工资最低;中国巡捕的工作表现不错;中国巡捕也干违法犯罪之事;中国巡捕会在两种情况下被杀害等。

通过彼得斯视野中的中国巡捕,还可得到三点反思,即中国租界巡捕的产生是以牺牲中国国家主权为代价的;外国巡捕对中国巡捕的看法带有偏见;上海租界产生的巡捕是中国近代法制史上最早的近代警政人员"关键词英国巡捕中国巡捕租界法制中国近代史巡捕是中国租界里的警政人员,即警察"巡捕房是警政机关"中国最早产生巡捕的是在上海租界,时间是1854年。

①以后,中国其他租界设立的警察也都称为巡捕。

巡捕可以用国籍来称谓。

比如,英国籍巡捕称为英国巡捕,中国籍巡捕称为中国巡捕,也称为华人巡捕、华捕。

1945年,中国租界全部真正收回,巡捕也随之退出历史舞台。

本文以《英国巡捕眼中的上海滩》(Shanghai Policeman)一书为基本素材,展开论述。

此书作者是英国人彼得斯(E.W.Peters),出身于英格兰,“16岁离开学校在运兵船上打工,后来在煤矿作运煤司机”,之后又随皇家坦克部队在印度服役了5年。

回国后,正遇到经济危机,无事可做,看到在英国招募上海公共租界巡捕的消息后,去报了名,如愿以偿。

他于1929年11月到上海公共租界任巡捕,1936年4月因涉嫌杀害华人乞丐而被辞退,回到英国,总共在上海公共租界当了6年多巡捕。

上海法租界的“史记”简要法租界地图一上海法租界的历史简要01概述上海法租界(Shanghai French Concession),是上海的两个租界之一,另一个是上海公共租界。

主要位于上海市的卢湾区,已并入黄浦,和徐汇区两区内,东部狭长地带则伸入今黄浦区。

上海法租界是近代中国四个法租界中开辟最早、面积最大、也最繁荣的一个。

另外三个分别是天津法租界、汉口法租界和广州法租界(沙面)。

上海法租界现代照片开辟和发展1849年4月6日麟桂与敏体尼正式签字换文,上海法租界就此建立,此时的法租界仅有986亩。

1900年经历小幅扩张。

1914年开始大幅扩张成立法新租界。

1920年代发展成上海最好、最高级的住宅区。

1943年7月30日,汪精卫政权收回最为重要的上海法租界,改称第八区,法租界历史旋即宣告结束,历时近百年。

法租界图二法租界在旧中国四大租界中的地位同时也是上海的两个租界之一,另一个是上海公共租界。

法租界图三02法租界历史终结1943年2月23日,法国维希政府宣布,同意放弃在华租界。

6月5日,汪精卫政权先收回天津法租界、汉口法租界和广州法租界。

7月30日,汪精卫政权收回最为重要的上海法租界,改称第八区。

上海法租界宣告结束,历时近百年。

8月1日,汪精卫政权收回上海公共租界。

10月10日,更改原租界地区240条路名。

03租界当局政权架构一,公董局二,巡捕房。

分区设捕房共6个:1.中央捕房:卢家湾薛华立路。

2.麦兰捕房:老北门公馆马路。

3.霞飞路捕房。

4.福煦路捕房。

5.贝当路捕房。

6.小东门捕房。

另有:会审公廨,监狱,道路管理法租界会审公廨,相当于现在的法庭04法租界的宗教、商业及其英美白俄侨民一、宗教上海法租界旁的徐家汇是天主教法国耶稣会在华活动的两个中心之一,另一个是河北献县)。

各种教会机构——圣伊纳爵堂、主教府、好几个修道院、天文台、印刷所、藏书楼、男女中学等等形成规模庞大的教会区。

江苏、安徽两省的天主教都是从这里衍生而来。

20世纪之初的上海地图,我们来看看那时的租界到底有多大?这是张1920年的上海地图。

其版式很奇特,即由27块大64开的小图,粘贴在一层纱布上组成。

如此方面折叠存放。

避免后来一些地图,存放久后,折叠处出现断裂的情况。

这张图标明了早期美租界、英租界、法租界位置。

1863年,美租界在吴淞江(苏州河)以北的虹口地带,其划定的大约范围为西起今西藏北路,东至杨树浦。

1862年法租界独立成立公董局后,英、美两租界于1863年合并为公共租界,就此面积逐渐扩大。

清光绪二十五年(1899年),租界向东扩展至境内用地约11平方公里。

这部分被称为公共租界东区。

1937年8月13日-11月10日空前惨烈的淞沪会战中,日军将公共租界北区和东区作为进攻中国军队的基地,并以海军陆战队代替租界巡捕,公共租界在事实上被分割成两部分,苏州河以北地区成为日军控制的势力范围。

人称“日租界”。

北区和东区的日占区遭到中国多个军团的猛烈进攻,70%地区在战争中受到严重破坏。

民国3年(1914年),法租界扩界,延安中路以南约占总数1/10土地划入法租界。

1914年,袁世凯政权以法方允许中国警探在法租界内自由逮捕人犯(实为革命党人)等条件为交易,满足了法方扩界要求。

这年4月8日,交涉员杨晟与法国驻沪总领事甘世东(Gaston Khan)签订上海法租界外马路划分警权协定。

至此,今重庆路以西、华山路以东淮海中路地区,均被划入法租界管理范围,城市化速度也由此大为加快。

在这一时期之后,租界扩展也就基本停止。

当然这与之后国民政府不再象满清政府那么腐败有关。

到清朝末年,列强攫取的租界共计43处。

自1919年起,中国人民开展收回租界的斗争。

1919年收回天津到清朝末年,列强攫取的租界共计43处。

自1919年起,中国人民开展收回租界的斗争。

1919年收回天津德、奥租界和汉口德租界。

1924年收回苏联政府放弃的一切沙俄租界。

1930年收回厦门英租界。

第二次世界大战期间,美英两国迫于形势,于1943年1月,分别与国民党政府签订所谓“新约”,声明“取消在华治外法权及其有关特权”,租界在条约形式上被废除。

百年上海租界史在中国近代史上,上海的租界开辟最早,存在时间最长,面积最大,发展也最为充分。

它的设立对上海及周边地区的近现代历史产生了深远影响,也是中国人接触西方文化的一个窗口。

这是一段不能被遗忘或回避的历史。

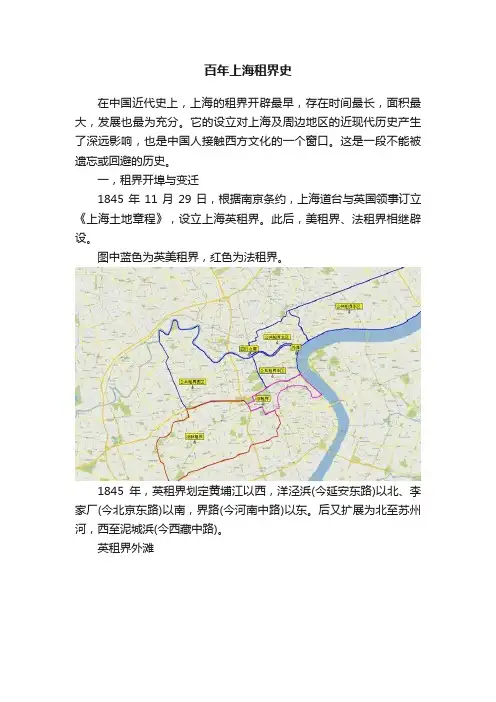

一,租界开埠与变迁1845年11月29日,根据南京条约,上海道台与英国领事订立《上海土地章程》,设立上海英租界。

此后,美租界、法租界相继辟设。

图中蓝色为英美租界,红色为法租界。

1845年,英租界划定黄埔江以西,洋泾浜(今延安东路)以北、李家厂(今北京东路)以南,界路(今河南中路)以东。

后又扩展为北至苏州河,西至泥城浜(今西藏中路)。

英租界外滩法租界起初范围南至护城河,北至洋泾浜,西至关帝庙诸家桥,东至广东潮州会馆沿河至洋泾浜东角,1914年,法租界新界扩至北自长浜路(今延安中路),南到斜桥,东达麋鹿路(今方浜西路)、肇周路、斜桥,西至徐家汇(今华山路)一线。

法租界大世界美租界在吴淞江(苏州河)以北的虹口地带,其划定的大约范围为西起今西藏北路,东至杨树浦路。

上海各租界分布图1863年9月,英美租界正式合并为公共租界。

1899年公共租界大规模扩张,北至上海、宝山两县的交界处(今天目东路),东临周家嘴(今平凉路军工路),西达静安寺。

整个租界划分为中、北、东、西四个区。

上海公共租界旗(中央是英美法德等国旗)第一次世界大战后,以纺织业为主的日本资本开始涌入上海,在沪日侨大幅增加,大多居住在越界筑路的虹口北四川路及杨树浦一带。

淞沪会战时,公共租界北区和东区被日军控制,这部分后被称为“公共租界日本区”,人称“日租界”。

侵华日军海军司令部(四川北路2121号)类似还有白俄侨民聚集的法租界霞飞路(今淮海中路)一带,不少洋人也把它称作“俄租界”。

组成上海的租界是公共租界(英美联合租界)和法租界,其它均为俗称而非正式。

法租界霞飞路从1845年11月设立租界开始,至1943年8月汪精卫政权收回所有租界,历时近百年的上海租界宣告结束。

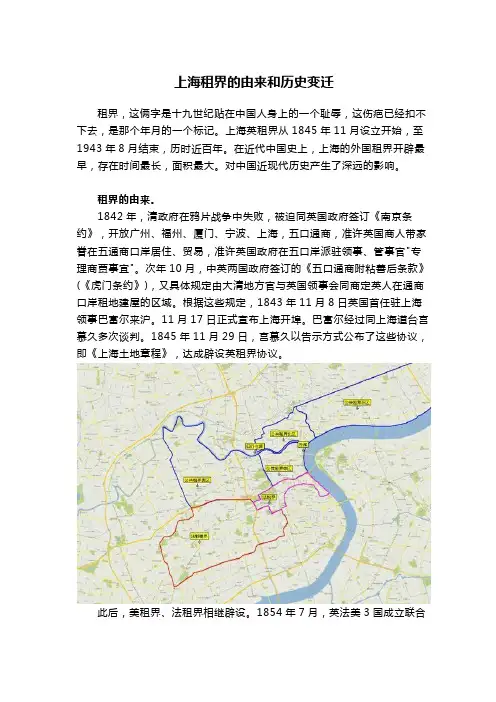

上海租界的由来和历史变迁租界,这俩字是十九世纪贴在中国人身上的一个耻辱,这伤疤已经扣不下去,是那个年月的一个标记。

上海英租界从1845年11月设立开始,至1943年8月结束,历时近百年。

在近代中国史上,上海的外国租界开辟最早,存在时间最长,面积最大。

对中国近现代历史产生了深远的影响。

租界的由来。

1842年,清政府在鸦片战争中失败,被迫同英国政府签订《南京条约》,开放广州、福州、厦门、宁波、上海,五口通商,准许英国商人带家眷在五通商口岸居住、贸易,准许英国政府在五口岸派驻领事、管事官"专理商贾事宜"。

次年10月,中英两国政府签订的《五口通商附粘善后条款》(《虎门条约》),又具体规定由大清地方官与英国领事会同商定英人在通商口岸租地建屋的区域。

根据这些规定,1843年11月8日英国首任驻上海领事巴富尔来沪。

11月17日正式宣布上海开埠。

巴富尔经过同上海道台宫慕久多次谈判。

1845年11月29日,宫慕久以告示方式公布了这些协议,即《上海土地章程》,达成辟设英租界协议。

此后,美租界、法租界相继辟设。

1854年7月,英法美3国成立联合租界。

1862年,法租界从联合租界中独立;1863年,英美租界正式合并为公共租界。

在租界中,外国人投资公用事业,兴学办报。

租界当局负责市政建设,颁布一系列租界管理的行政法规。

租界也成了中国人了解和学习西方文化的制度的一个窗口。

租界的定义。

他指的是拥有行政及法律自治权的外国人居住区。

简单的说,一个国家在另一个国家的土地上划拉一片地方,人家自己在这片土地上,建立什么市政府,工商局,警察局等等的这一套管理机构,这些机构的负责人往往是侨民或者领事,跟本国人一点关系都没有,而本国人的这套机构被驱逐出去了。

那么被驱逐后,作为代价人家给本国一点租金(一亩地一千五百文),相当于租过去使用,本国人不用插手。

想当年英国人穿一身燕尾服,拄着一个文明棍,满地球的播撒瘟疫一样的血腥掠夺,目的是将他们那干瘪的口袋装满响当当的金币。

上海英租界巡捕房及其制度研究上海英租界是近代中国最早形成的租界之一,也是中国半殖民地半封建社会的缩影。

在英租界内,巡捕房作为维护社会秩序和城市管理的重要机构,扮演了不可或缺的角色。

本文旨在探讨上海英租界巡捕房的历史背景、制度特征、工作实践及其影响与意义。

19世纪中叶,随着鸦片战争的爆发,英国开始强行租借上海地区,建立了英国租界。

为了维护租界的治安和秩序,英国在上海设立了巡捕房。

这一机构直接受英国领事馆领导,且其成员大多为外国警察。

此时,中国的行政和司法主权受到严重侵犯,这也为上海英租界巡捕房的建立提供了契机。

上海英租界巡捕房的组织架构完善,其成员分为总巡、副总巡、巡官、警长和巡捕等几个等级。

总巡全权负责巡捕房的工作,副总巡和巡官则协助总巡处理日常事务,而警长和巡捕则是巡捕房的最基层人员。

巡捕房还设立了拘留所和消防队等部门,以维护社会秩序和安全。

在管理方式上,上海英租界巡捕房采取的是半军事化的方式。

巡捕房成员需要接受严格的训练,并且需要遵守规定的纪律和程序。

巡捕房还采取了一些现代化的管理手段,如建立警察局和消防局等机构,以及引入电报和等通信设备,提高了管理效率。

规章制度方面,上海英租界巡捕房有一套完整的法律法规体系。

这些法律法规不仅涵盖了治安管理、消防救援等方面,还对外国人在租界内的行为进行了明确的规定。

同时,巡捕房还采取了一系列有效的惩罚措施,如罚款、监禁和驱逐出境等,有效地维护了租界内的社会秩序和安全。

在市政管理方面,上海英租界巡捕房采取了多项措施。

例如,为了改善城市环境,巡捕房加强了对街头小贩的管理和取缔,对无照经营的商贩进行了严厉的打击。

巡捕房还积极参与到城市规划中来,参与了多项重大工程项目的实施和监督。

在社会治安方面,上海英租界巡捕房做出了显著的贡献。

他们严格打击犯罪行为,不断加强巡逻力度,使得租界内的治安状况得到了有效的改善。

同时,巡捕房还积极参与到国际警务合作中来,与世界各国警方保持了密切的和合作。

上海法租界巡捕房与三十年代上海政治(二)作者:薛耕莘口述王仰清、张鸿奎整理注释问:您在法租界巡捕房的“开局”尚称顺利,以后逐渐平步青云,这其间遭遇过什么大的政治风险没有?答:一言难尽。

二十世纪三十年代尽管是我在法捕房供职的全盛时期,却也颇多风险,甚至招致牢狱之灾。

当然,这是后话。

这些政治风险是同我热爱祖国、同情革命、明白事理、本性耿直不无缘由,但我无怨无悔。

法兰西共和国是一个有着民主和革命传统的国家。

法国曾经诞生过世界无产阶级革命夺取政权和建立政权先声的“巴黎公社”。

三十年代,在上海法租界工作的法国友人中,不乏同情中国共产党和中国革命——包括抗日救亡运动——的有识之士,如法捕房总监法伯迩(Fabre)、政治处处长马莱中尉(Etienne Maret)、政治处查缉班班长席能(P. Gelin)、马龙(P. Maron)等等。

下面容我叙述几件具体事例,以窥全貌,并借此以志纪念。

1933至1934年间,上海公共租界捕房,在国民党上海南市警察局2的要求下,先后在山西路等处拘捕了廖承志3、陈赓4等重要革命人士。

当时,公共租界第二高等法院审判长郁华在英捕房不反对的前提下,把廖承志先生移提至南市警察局。

吴凯声律师受聘为其辩护。

后幸经国民党元老吴稚晖先生暗中出力奔走;又通过警察局局长文鸿恩的胞弟、毕业于法国圣西尔陆军学校的文华从中说情,才由吴凯声律师将其保释而出、随传随到。

就在廖承志先生被捕期间,国民党当局多次要求上海法租界捕房准予会同搜查辣斐德路5辣斐坊七号廖母何香凝寓所。

法捕房总监法伯迩按法国律法亲属不受牵累的规定,拒绝了国民党当局的这一不正当要求。

不久,在法浦房政治处查缉班班长席能的协助下,将藏于何香凝住宅内的许多文件秘密外移,以免后患。

由此可以想见,如果法伯迩同意协查的话,那末廖案的发展将陷于困境而不堪设想。

查缉班班长席能,本是巴黎面包工人出身,在法国亦受法国资本家的压迫。

在我与他相处的日子里,他常常在言语中流露出同情中国革命的思想和情绪,所以他能予中国革命者以力所能及的方便。

上海公共租界上海公共租界上海公共租界(英语:Shanghai International Settlement,日语:上海共同租界)是近代中国出现的第一个租界,同时也是近代中国两个公共租界之一(另一个是鼓浪屿公共租界)、以及上海的两个租界之一(另一个是上海法租界)。

上海公共租界在中国租界史上是开辟最早,存在时间最长,面积最大,管理机构最庞大,发展最为充分的一个租界。

历史--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------设立1843年11月,根据《南京条约》的规定,上海成为向外商开放的通商口岸。

12月,上海道台与英国领事划定了外滩英国租界的南北界限。

1844年,已经有英资怡和洋行、宝顺洋行租借了一批土地。

1845年,中英会订《上海土地章程》。

1846年,英租界的西界也被确定(今河南路)。

1848年11月27日,英租界的西界推进到今西藏路。

同年,上海地方官允许美国圣公会传教士的要求,在虹口开辟美国租界。

1853年9月7日,小刀会占领上海县城,从此中国政府失去对租界的控制。

1853年,太平天国军队占领南京后。

1854年7月11日,上海英法美租界联合组建独立的市政机构“上海工部局”,建立警察武装,正式形成第一个后来真正意义上的租界——国中之国。

合并1862年,法租界退出联合,自设公董局。

1863年9月,英国和美国在上海的租界正式合并,统一由工部局(Shanghai Municipal Council)管理。

扩张上海公共租界经历了数次扩张过程。

1899年5月,上海公共租界大规模扩展,面积扩展到33503亩(22.59平方公里),北面的边界到达上海、宝山2县的交界处,西面一直扩展到静安寺。

整个租界划分为中、北、东、西4个区。

越界筑路参见:上海公共租界越界筑路二十和三十年代1920年代,上海公共租界的稳固根基开始遭到威胁。

上海⽼建筑---⽼闸捕房旧址上海⽼建筑---⽼闸捕房旧址⽼闸捕房在贵州路101号,⽼闸捕房是上海公共租界巡捕房的⼀个分区捕房,成⽴于1860年10⽉,解散于1943年。

现为上海市商业职业技术学校使⽤。

光绪⼆⼗九年公共租界警务处在租界内划分为4个警区,每区设⼆、三个巡捕区。

在南京路贵州路⼝建造⽼闸捕房。

初建时只有⼀幢楼房,后增建为四座。

⼤门原在南京路上。

30年代初,公共租界⼯部局将南京路的⼤门砌封,改由贵州路⼤门进出,⼤门的门楼上,有⼀排排枪洞,四周筑⾼墙。

公共租界雇⽤的印度巡捕,都驻在此地,因此上海⼈曾称⽼闸捕房为“红头巡捕房”(印度巡捕多为锡克族⼈,头裹红布)。

民国14年(1925年)五卅惨案时,⽼闸捕房的捕头、外国巡捕在南京路上枪杀为抗议⽇本资本家杀害⼯⼈顾正红和声援⼯⼈罢⼯的学⽣、⼯⼈13⼈;拘捕达100余⼈。

被拘捕的中国⼈,先押到总写字间登记,再到指纹室留下⼿指印。

另有刑讯室和拘留所。

房间顶上装⼤铁杠,将犯⼈吊起,严讯拷打,刑罚有⽼虎凳、⽪鞭、⽕烙、⽔烫、⼑割,以⾄电刑,⼗分残酷。

1949年以后,⽼闸区与黄浦区并合,将贵州路101号⽼闸捕房的原址改办培光中学,1985年改为上海市商业职业技术学校。

⽬前,商职校⾥仍保留着解放前⽼闸捕房的牢房旧址供⼈参观。

1985年1⽉18⽇,⽼闸捕房旧址也被公布为黄浦区⽂物保护单位。

⽼闸捕房旧址也被公布为黄浦区⽂物保护单位。

30年代初,⽼闸捕房改由贵州路⼤门进出,公共租界雇⽤的印度巡捕,都驻在此地,因此上海⼈曾称⽼闸捕房为“红头巡捕房”(印度巡捕多为锡克族⼈,头裹红布)。

上海解放后,⽼闸区与黄浦区并合,将贵州路101号⽼闸捕房的原址改办培光中学,1985年改为上海市商业职业技术学校。

⽬前商职校⾥仍保留着解放前⽼闸捕房的牢房旧址供⼈参观。

2010年中国邮政发⾏的以⽼闸捕房旧址(现上海商贸旅游学校会务实训中⼼)为主图的贺年有奖明信⽚。

難民之城-- 上海公共租界的例外,1842-1927 City of Refugees: The Exception of Shanghai Public Settlement, 1842-1927(working Paper)蕭旭智Hsu-Chih, Hsiao前言The boundary stone has been erected by the Shanghai Municipal councilacting conjointly with the Shanghai District Magistrate and the twospecial deputies appointed by H.E. Liu Kun-Yi, Viceroy of Nanking, tomark the new limits of the Foreign Settlement of Shanghai in accordancewith the terms of the proclamation of the Taotai Li, of Shanghai, Datedthe 8th May 1899 Kwansu 25th 3rd Moon 29th Day.(the front of F.S.B. –Foreign Settlement Boundary, 1899) 「華人居住租界,“並非以其權利,只作為外人社會的客人”」(蒯世勛引述E.C. Pearce)“The Council is not opposed the principle of Chinese representation, but itholds the view that such representation should not be granted until there isevery assurance that it will not be to the detriment of the vast interests.”(Sir E. C. Pearce, Chairman of the Council, April 7th, 1920)一、難民之城(1)難民與裸命(refugees and bare-life)1842年,中英南京條約成立,開五口為通商口岸,上海是其中一個。

法租界⾥巡捕房讲起上海滩法租界⾥的巡捕房,不得不讲是⼀段让中国⼈感到屈辱和耻辱的历史。

1840年鸦⽚战争失败后,清政府被迫开放上海⼝岸,⼤约在1848年清政府⽆奈与法国签订租让⼟地协议,在上海的市中⼼地段圈出2640亩地,租借给法国政府,其实,说直⽩⼀点,就是殖民地,这块地界的所有管辖权均有法国政府委派的驻华总领事统管,在法租界内,法国驻沪总领事集⾏政、司法、⽴法和军事指挥权于⼀⾝,成⽴名副其实的殖民总督。

这么⼤⼀块地⽅让法国侨民居住,难免会与中国⼈发⽣⽭盾,法⽅就成⽴了独⽴管理司法机构巡捕房,就这样,第⼀个巡捕房就在法租界诞⽣,随着越来越多的法国⼈和外国⼈进⼊租界,原来的地⽅不够⽤了,法⽅⼜⼀次向清政府施压,清政府⽆奈再⼀次同意法⽅扩张,前后⼀共进⾏三次扩张,总⾯积⾼达15150亩,就是现在卢湾区加徐汇区的⾯积。

我再讲简单点,法租界的范围,北⾄今朝延安中路,东⾄今朝⽅浜中路,南⾄今朝徐家汇路,西⾄今朝华⼭路,介⼤⼀块地⽅能居住多少⼈呢,据讲,法租界建⽴初期约⽣活1万左右外国⼈,和1万左右的上层华⼈,到了太平天国的⾠光,法租界涌⼊⼤量中国⼈,到了1910年左右,法租界⾥的中国⼈达10万之多,抗⽇战争前,法租界⾥中国⼈巳经有50万左右,顶结棍⾠光是上海孤岛时期,法租界⾥有80万左右中国⼈,加上法国⼈和外国⼈,整个法租界⾥有近100万⼈⽣活、⼯作,法租界⾥鱼龙混杂,有超级富商、达官贵⼈,也有地痞流氓、三教九流,各⾊⼈种。

上海滩⼤亨,黄⾦荣、杜⽉笙侪发迹与法租界,黄⾦荣早年就在法租界巡捕房当差,顶早巡捕房侪是法国⼈当差,慢慢发展,法国⼈⼿勿够,⼜聘其他外国⼈,到了1869年,为了更好地与中国⼈沟通,法租界政权决定中国⼈也可以被招进巡捕房来当差,不过,中国⼈当差的级别较低,多数侪是跟班⾓⾊,黄⾦荣顶早在巡捕房当最底层的⼩跟班,由于黄⾦荣伊头⼦滑活,加上有地匪⽓,后来弄上去了,法租界⾥三教九流看到伊侪有点买帐。

上海租界的故事一、上海租界的起源与发展1.上海租界的形成背景上海租界的历史可以追溯到19世纪初期,那时上海已成为中国最大的港口城市。

由于其独特的地理位置和贸易优势,吸引了众多外国商人前来贸易。

随着贸易往来的日益频繁,外国商人逐渐在上海建立了自己的势力范围,形成了最早的租界。

2.上海租界的划分与治理最初,上海租界只是外国商人自发形成的居住区。

后来,清政府与外国签订了一系列不平等条约,规定外国在上海设立租界,并赋予租界享有治外法权的特权。

自此,上海租界迅速扩大,成为独立于中国行政体系之外的特殊区域。

3.上海租界的发展状况上海租界的发展可以用飞速来形容。

租界内基础设施完善,道路宽敞,绿化覆盖率高,公共设施齐全。

同时,租界还吸引了世界各地的商人、知识分子和艺术家,使上海成为国际大都市。

二、上海租界的特色与文化1.建筑风格上海租界的建筑风格独具特色,融合了东西方建筑艺术。

租界内既有欧式建筑,如外滩的历史建筑群,也有中国传统建筑,如城隍庙。

这些建筑成为了上海独特的景观。

2.商业繁荣上海租界是当时中国最繁荣的商业中心。

租界内涌现出了众多著名的商业街区和购物中心,如南京路、淮海路等。

这些街区吸引了世界各地的游客和商家,成为了上海的标志性景点。

3.文化交流上海租界是中西文化交流的重要平台。

在租界内,东西方文化相互交融,催生了独特的海派文化。

同时,租界还举办了各种文化活动,如音乐会、书画展览等,丰富了上海的文化生活。

三、上海租界的历史变迁1.租界的扩张与缩小随着上海城市的发展,租界不断扩张。

至20世纪初,上海租界面积已达到约40平方公里。

然而,在一系列历史事件的影响下,租界面积逐渐缩小,直至1943年全部收回。

2.租界回归中国的过程抗日战争胜利后,根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》,上海租界回归中国。

1945年11月,中国政府正式接管上海租界,结束了租界的历史。

3.租界遗址的保护与利用如今,上海租界遗址已成为一道独特的风景线。