东西部差异

- 格式:ppt

- 大小:672.00 KB

- 文档页数:16

中国东西部经济发展的差异及成因摘要:中国地域辽阔,人口众多,在自然地理和历史人文等多种因素的综合作用下,区域差异和发展不平衡客观存在,其中尤以东西之间的大地带性差异最为突出。

近年来,中国西部不发达省区与东部沿海省市打的经济发展差距相当突出,这引起了社会各界的广泛关注。

本文旨在综合运用多学科的知识和方法,对中国东西部之间的经济联系、社会发展程度差异及其成因,从自然地理和历史人文等方面,作具体深入的考察研究,以期从几个的角度,揭示东西部发展不平衡的多重因素。

本文研究的重点,一是自然地理条件与东西部发展的关系,二是社会环境与东西部发展的关系。

关键词:中国东西部经济发展差异成因我国东部地区和西部地区经济发展差距过大,制约了国民经济整体的健康发展,同时也带来一系列的政治、社会问题中国的东西部经济差距问题是当前社会关注的热点之一。

伴随着我国前所未有的高速经济增长的同时东西部经济差距也不断扩大,东西部经济差距加大制约了国民经济整体的健康发展。

下面就中国东西部经济发展差异及成因进行探讨。

一、中国东西部差异比较现状特点东部地区主要由平原及低矮的丘陵组成,包括北京、天津、上海、山东、辽宁、江苏、浙江、福建、海南、广东、河北,土地肥沃,温度适宜,雨量充沛,适合多种农作物生长产量也高,被誉为“鱼米之乡”;西部地区大都是高山高原,崇山峻岭巍然矗立,沙漠戈壁面积大,对外部的联系交往十分艰难,一些地区几乎处于同外界隔绝的状态。

包括甘肃、广西、贵州、内蒙古、宁夏、青海、山西、四川、西藏、新疆、云南、重庆。

直到现在,交通不便,相互阻隔,仍是西部地区经济发展的重大障碍。

青藏高原极其严寒,西北地区极其干旱,黄土高原极其贫瘠,云贵高原极其险峻,对经济发展非常不利。

从我国来说,区域差距一直存在着,即使在改革开放之前实行“均衡发展战略”时期也不例外。

新中国建立以来,东部沿海地区一直是我国经济发展水平最高的地区,而西部地区经济发展水平一直位居最末。

东西部协作存在的问题和不足

东西部协作存在的问题和不足通常涉及国家、地区、企业等层面的合作与发展。

以下是一些可能存在的问题和不足:

1.经济差距:东西部地区在经济发展上可能存在较大的差距,导致资源分配不均衡。

西部地区可能面临发展滞后、基础设施不足等问题,而东部地区则可能更加发达。

2.基础设施不平衡:东西部地区在基础设施建设上存在不均衡,导致交通、能源、教

育等方面的差距。

这可能影响人们的生活水平和企业的投资决策。

3.人才流失:由于经济发展不平衡,一些人才可能会流向经济较为发达的东部地区,

造成西部地区人才流失,进一步加剧了地区之间的差距。

4.资源分配不均:政府在资源分配上可能存在不合理的情况,导致一些地区过度依赖

某些资源,而其他地区则资源匮乏。

5.政策不一致:有时候,中央和地方政府之间的政策可能存在不一致,影响了协作和

统一发展的效果。

6.环境问题:部分地区的快速发展可能伴随着环境污染和资源过度开发,而缺乏可持

续发展的考虑。

7.社会保障不平等:社会保障制度可能在东西部地区之间存在差异,导致一些地区的

居民享受不到平等的社会保障待遇。

解决这些问题需要全面考虑政策、经济、社会、文化等多个层面,制定合理的发展规划,促进协作与合作,推动区域均衡发展。

东西部差距与区域发展政策引言中国是一个拥有广大土地和人口资源的国家,区域发展的差异是一个长期存在的问题。

东西部差距作为一个复杂而敏感的话题,一直备受关注。

本文将探讨东西部差距的原因、现状以及相应的区域发展政策措施。

一、东西部差距的原因1.地理位置因素:中国地域广阔,东部沿海地区交通便利,经济发达;而西部地区地形复杂,交通相对不便,给经济发展带来困难。

2.资源禀赋差异:东部地区拥有较多的自然资源和人力资源,如丰富的矿产资源和人口集中的城市,而西部地区则相对资源匮乏。

3.政策导向不同:早期的改革开放政策中,东部地区作为开放的前沿窗口,获得了更多的政策支持,导致东部地区经济迅速发展,而西部地区则相对滞后。

二、东西部差距的现状1.经济发展水平差异:东部地区的GDP总量和人均收入远高于西部地区。

2.城乡发展差异:东部城市的基础设施、公共服务等较为完善,而西部地区的农村地区存在基础设施滞后、教育医疗资源不足等问题。

3.技术创新能力差异:东部地区的科技创新水平较高,而西部地区则存在技术创新能力相对薄弱的问题。

三、区域发展政策措施1. 东部地区政策调整•由经济增长为主转向以创新驱动发展,提升技术创新能力。

•优化产业结构,推动高端制造业和服务业发展。

•提高生态环境保护意识和应对气候变化的能力,推动绿色发展。

•加强教育和人才培养,提高人力资源质量。

2. 西部地区政策支持•实施西部大开发战略,通过加大基础设施投资,加强交通、能源等基础设施建设。

•发展西部地区特色产业,推动农业、旅游、文化、矿业等产业发展。

•支持西部地区加强科技创新,吸引知名高校和研究机构进驻。

•提高西部地区农村教育和基层医疗条件,改善农民生活水平。

3. 促进东西部协调发展•实施产业转移政策,鼓励东部地区企业到西部地区投资兴业,带动西部地区经济发展。

•加强区域合作与交流,促进东部和西部地区的交流与合作。

•提供税收优惠政策,吸引更多投资进入西部地区。

•建立东西部经济协同发展的政策框架,推动资源要素的优化配置。

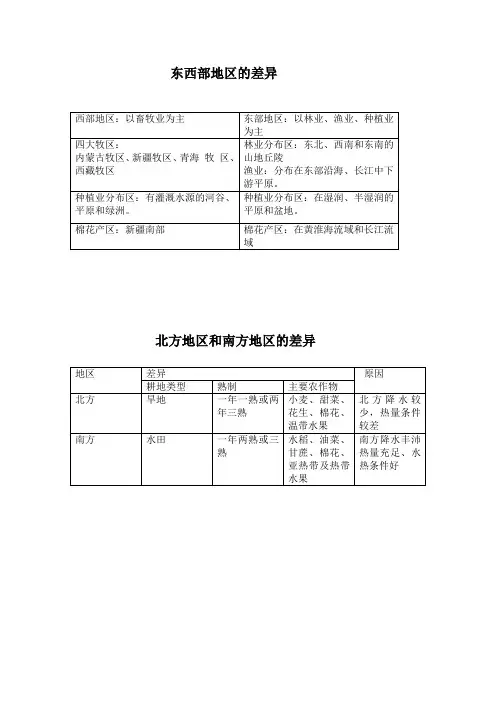

东西部地区的差异

西部地区:以畜牧业为主东部地区:以林业、渔业、种植业

为主

四大牧区:

内蒙古牧区、新疆牧区、青海牧区、西藏牧区林业分布区:东北、西南和东南的山地丘陵

渔业:分布在东部沿海、长江中下游平原。

种植业分布区:有灌溉水源的河谷、平原和绿洲。

种植业分布区:在湿润、半湿润的平原和盆地。

棉花产区:新疆南部棉花产区:在黄淮海流域和长江流

域

北方地区和南方地区的差异

地区差异原因

耕地类型熟制主要农作物

北方旱地一年一熟或两

年三熟小麦、甜菜、

花生、棉花、

温带水果

北方降水较

少,热量条件

较差

南方水田一年两熟或三

熟水稻、油菜、

甘蔗、棉花、

亚热带及热带

水果

南方降水丰沛

热量充足、水

热条件好。

中国东西部的经济差异中国是世界上人口最多的一个东亚国家,位于18°N-73°N和54°- 135°E。

中国的陆地面积大概有960万平方公里。

此外,中国有各种各样的民族和文化。

最近中国的经济发展比其他的国家速度快很多,特别是在贸易方面。

但是中国经济发展的分布是不均衡的。

东部经济相对发达,而西部经济较为落后。

中国东部包括:上海、北京、天津、香港、浙江、湖南、广东、福建、海南、山东、江苏、安徽、江西等。

西部包括:四川、西安、贵州、重庆、西藏、青海、甘肃、昆明、内蒙古等。

从东部和西部地区来看,中国东部经济发展水平比西部高很多、速度快很多。

这是由于各种因素造成的,如地形、气候、自然与人才资源、工业和城市等等各方面。

一、地形与气候方面中国地形十分复杂,有高耸的山脉,起伏的高原、丘陵,扁平但肥沃的平原。

中国的全景表明了中国的地形分布从西向东的四个阶梯。

第一阶梯,山顶“楼梯”青藏高原,平均海拔高于海平面4000米以上,经常被称为“世界屋脊”,其高出海平面8848米的珠穆朗玛峰是世界上最高的山峰和喜玛拉雅山的主要高峰。

第二阶梯,包括内蒙古高原、黄土高原、云贵高原、塔里木盆地、准噶尔盆地、四川盆地,平均海拔在1000米与2000米之间。

第三阶梯,在海拔500 - 1000米之间,从大兴安岭开始,至太行山、巫山和雪峰山与东海岸近似平行地画了一条线。

在东部大陆架从土地延伸到海里的部分是第四阶梯。

这儿的水深是少于200米的。

由此看来,中国的西部有很多高原和山地,面积广大,而东部有很多海和平原面积也同样十分广大。

中国西部的气候主要是温带大陆性气候、高山高原气候、季风气候,所以比较干旱。

在中国有两个著名的沙漠即戈壁沙漠和塔克拉玛干沙漠。

两个沙漠都在中国西部,这两个沙漠导致中国西部地区的气候非常干旱并且荒漠化严重,因此在中国西部只有很少的地方可以种植作物,除了四川,四川省的农业作物生产很发达,可是别的地方农业作物生产不太多。

从东到西的社会结构有何差异?一、经济结构的差异在东方社会结构中,经济发展相对较慢,农业经济仍然占据主导地位。

农民是东方社会的基础和支柱,他们以农业为生,劳作力主要用于耕种和养殖。

而西方社会结构则倾向于工业化和现代化。

工业经济发达,各种制造业和服务业蓬勃发展,工人阶级和知识分子成为社会的中坚力量。

东方社会在经济发展中普遍存在着相对较高的收入不平等现象。

土地集中归农民个别富裕者所有,使得社会贫富差距较大。

西方社会则更加注重公平和公正,实行社会福利制度,并通过税收和社会保障等措施来减少贫富差距。

二、政治结构的差异东方社会的政治权力集中于皇权或权贵统治集团,政治体制相对封闭。

权贵阶层通过传统家族关系、血缘关系或特殊地位来进行继承和控制。

相比之下,西方社会倡导民主和选举制度,政治权力分散于不同的政治派别和民众。

民主制度为西方社会带来了政治多样性和选举竞争,保证了人民的参与和监督,增加了政府的透明度。

三、文化结构的差异东方社会注重传统价值观念和孝道伦理,强调家族和社群的集体利益。

他们崇尚礼仪、文化传统和宗教信仰,注重长辈的权威和尊重。

相比之下,西方社会倾向于个人主义和自由主义。

个人的自由和权益被视为核心价值,追求个人利益和幸福成为主要目标。

四、社会组织的差异东方社会的社会组织相对较为封闭,个人和家族的关系起着决定性的作用。

社会关系更多建立在亲戚和朋友之间,人际关系网相对狭窄。

西方社会则更加注重合作和组织性。

公民社会组织和非政府组织在西方社会发挥着重要作用,更多的社会关系建立在公共领域和组织之间,人际关系网更为广泛。

总结:东方社会和西方社会在经济、政治、文化和社会组织等方面存在明显的差异。

东方社会注重传统、稳定和秩序,而西方社会更加注重变革、进步和个人权益。

然而,随着全球化和信息化的快速发展,东方与西方的社会结构差异也在逐渐缩小,相互影响和交流日益频繁,为全球社会的发展带来了新的机遇和挑战。

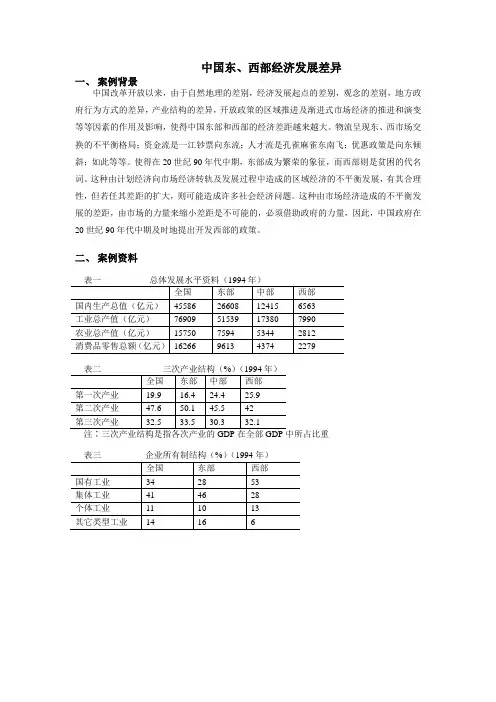

中国东、西部经济发展差异一、案例背景中国改革开放以来,由于自然地理的差别,经济发展起点的差别,观念的差别,地方政府行为方式的差异,产业结构的差异,开放政策的区域推进及渐进式市场经济的推进和演变等等因素的作用及影响,使得中国东部和西部的经济差距越来越大。

物流呈现东、西市场交换的不平衡格局;资金流是一江钞票向东流;人才流是孔雀麻雀东南飞;优惠政策是向东倾斜;如此等等。

使得在20世纪90年代中期,东部成为繁荣的象征,而西部则是贫困的代名词。

这种由计划经济向市场经济转轨及发展过程中造成的区域经济的不平衡发展,有其合理性,但若任其差距的扩大,则可能造成许多社会经济问题。

这种由市场经济造成的不平衡发展的差距,由市场的力量来缩小差距是不可能的,必须借助政府的力量,因此,中国政府在20世纪90年代中期及时地提出开发西部的政策。

二、案例资料50万人以上(包括100万人以上的特大城市)。

度、有路面公路密度和内河航运密度之和)。

离主要海港的平均距离是以各省的中心城市(省会及自治区首府)至最近的主要港口之间的最短铁路距离。

资料来源∶中国社科院工业经济所的《中国工业发展报告》。

以上表中的资料除表下有注明来源的之外,均来源于《中国统计年鉴》三、案例目的选编该案例的目的其一是理解党中央提出“西部大开发”的必要性和及时性;其二是能充分利用二手资料(如统计年鉴、报刊资料、网上资料)进行统计分析;其三是利用统计学中的分组法、指标分析法、对比分析法等知识进行统计分析。

四、案例涉及的知识点统计分组法、统计指标的计算与分析、对比分析法五、案例问题1、利用上面的截面数据,计算相应的统计指标来分析东、西部经济发展的差距;2、为什么说党中央提出“西部大开发”的方针是必要的和及时的;3、搜集相应的资料,提出“西部大开发”的思路;4、搜集相应的资料,对东、西部差距进行动态分析;5、搜集近期(2000年以后)的资料,比较“西部大开发”的效果,并提出今后的思路及措施建议。

东西部区域经济差异的原因1.“资源的诅咒”效应,即资源丰裕的西部地区的经济增长速度慢于资源贫乏的东部地区的经济增长速度。

原因在于:(1)西部自然资源转化为经济成果的能力低于东部。

虽然西部地区自然资源相对丰富,但是由于交通和技术的限制,开采成本高。

加之西部地区开采方式粗放,资源利用效益低,自然资源优势难以迅速转化成经济优势。

(2)在传统的计划体制下,扭曲的要素和产品价格体系使西部地区的资源优势与价格优势相背离,资源利益的大量流失,使西部地区在工业化初期无法依靠自然资源的比较优势发展起来。

(3)地方与中央在资源价值分配中处于不利地位;(4)西部地区“竭泽而渔”式的开采;(5)产业分工及产业布局。

西部过分依赖原材料的初级产品加工业,在东西部产业分工和价值链中处于低端水平。

2.文化传统与人脉资源从文化传统因素看,东南沿海地区是儒学文化和各具地方特色的齐鲁文化、吴越文化、岭南文化等地域文化的发源地,也是我国国际贸易和近代工业的发祥地,居民较早地形成了商品经济观念,西方资本主义思潮的影响也先于其他地区,因此市场意识、开放意识、经商和办实业的意识较强。

教育事业较为发达,文化素质和人均受教育程度高,当禁锢在他们身上的传统体制和政策被摆脱之后,他们个体的能量得以充分发挥,并又本能地走向国内外商贸市场。

而广泛分布在东南亚、欧美等国华人、华侨(原籍大多在东南沿海)以及由此形成的“人脉”关系,加速了东部地区的改革开放和经济社会发展的进程。

而西部地区由于交通不便、信息闭塞,自然经济和半自然经济的存在,导致了人们因循守旧、墨守成规的观念、意识。

即使在时代背景发生变化以后,惧怕风险、懒惰、等级观念、官本位意识、唯意志论等自然经济观念和传统计划经济思想依然存在,并形成一种群体性的思维和行为定势,制约着西部地区的思想解放,增加了西部制度创新的难度。

3.固定资产投资结构分析表明,非国有经济的发展和外来投资是推动东部经济快速增长的重要动力,而西部长期依靠国有经济支撑经济发展,计划经济体制形成的国有经济的弊端是东西部经济差距在市场经济条件下持续扩大的重要原因。

从东到西的教育质量有何差异?

一、教育资源分配的差异导致教育质量不均衡。

教育资源的分配在东部地区相对较好,教育经费充足,师资力量强大,图书馆、实验室等教学设施齐全。

而在边远的西部地区,由于交通不便、经济落后等原因,教育资源相对匮乏,学校条件有限,师资队伍

相对薄弱。

因此,东西部地区的教育质量存在明显差异。

其次,教育教学方式的差异也是导致教育质量差异的原因之一。

东部

发达地区普遍采用现代化教学手段,如多媒体教学、网络教育等,注

重培养学生的综合素质和创新能力。

而在西部地区,由于经济条件的

限制以及师资力量的不足,教学方式相对传统,注重基础知识的灌输

和考试成绩的突出。

最后,家庭教育环境的差异也是导致教育质量差异的重要因素。

东部

地区家庭教育观念相对先进,父母重视孩子的教育,提供更好的学习

环境和资源。

而在西部地区,由于经济条件和文化传统的原因,很多

孩子在家庭教育环境中存在较大的差距,这直接影响了他们的学习成

绩和学业发展。

总结起来,从东到西的教育质量存在较大的差异。

这种差异主要源于

教育资源的分配、教学方式的差异以及家庭教育环境的不同。

为了实

现教育公平,我们需要加强教育资源的均衡分配,提升西部地区的教

育水平,推进教育教学改革,同时注重家庭教育的提升,为每个孩子提供平等的学习机会和良好的成长环境。

只有这样,我们才能真正实现教育的公平与发展。

我国东西部地区-南北部地区差异对比最全总结一,南矮北高:东北、华北地区的男子平均身高为1.693米,云贵川为1.647 米。

二,南瘦北胖:身高和体重的差异主要是受环境和食物两个因素的影响,一般说来,居住在草原、高原、高纬度、气候寒冷地区的并以麦面为主食的人,身材魁梧。

而生活于热带、亚热带岛屿和滨海平原地区,从事农耕并以大米为主食的人,身材则较矮小。

三,南米北面:我国饮食口味的突出区别是南甜北咸。

四,南甜北咸:我国饮食的表现差异就是南米北面。

五,南繁北齐:语言的地理差异表现为南繁北齐,即南方语言繁杂,北方语言比较划一。

北方广大地区都属北方方言区,从哈尔滨到昆明直线距离三千多公里,两地语音虽有区别,而通话交流思想没有多大困难。

在南方,同一方言区内,如闽方言区内,还分为福州话、厦门话、莆田话、闽西话等,互相听不懂。

广东的珠江三角洲与韩江三角洲相距不过300公里,粤语与潮汕语之间却无法交谈。

六,南老北孔:南方是无为而治的老子哲学思想主要传播地,北方的齐鲁大地则是孔子儒家学说的发源地。

七,南柔北刚:南柔北刚是反映在地理景观和文化艺术两方面的差异;南北景观差异——杏花春雨江南,古道西风冀北;八,南北戏曲差异——南曲如抽丝,北曲如轮枪。

九,南北地形差异——南部多丘陵,北部多平原。

十,南北一月平均气温的差异:南部高于0度;北部低于0度。

十一,南北年降水量的差异:南部多于800毫米;北部低于800毫米。

十二,南北农业生产的差异:南稻北麦。

十三,东西农业生产的差异:东耕西牧。

十四,南细北爽:南北两方人生活习性的不同,在某种程度上表现了南北两种地域文化的差异:南方人的精致、细腻与北方人的粗犷、简朴形成鲜明的对比;南细北爽是指,南方人说话比较婉转,北方人说话比较直率。

十五,南拳北腿:南拳北腿指的是武术的南北差异,南方的拳术和北方的腿功形成强烈对比。

十六,南骗北抢:南骗北抢是犯罪分子行为地理分布特点的真实写照,即南方多发生智力型的案件,北方多发生暴力型的犯罪活动。

从东到西的气候差异大吗?一、东至西气候的经度差异在地理学的角度上,地球被纵向划分为西半球和东半球,而纵向的气候差异主要由经度引起。

东经0度为本初子午线,这意味着东经数值越大,表示所处的位置越西。

1. 东部气候东部地区一般指近海地区,其气候受到海洋的调节和影响。

因此,这些地区气候较为温和,四季分明。

例如,中国的上海位于东经121度,夏季温暖而潮湿,冬季凉爽但温度较为稳定。

2. 中部气候中部地区包括中国的内陆省份和美国的大陆中部州。

由于缺乏海洋调节,这些地区的气候较为极端。

夏季炎热干燥,冬季寒冷刺骨。

纽约位于西经74度,酷寒的冬季和炎热的夏季是该地区的典型气候特征。

3. 西部气候西部地区指远离海洋的内陆区域,如中国的青藏高原和美国的内华达山脉。

这些地区通常呈现出干旱或半干旱的气候。

夏季温暖而炎热,冬季严寒而干燥。

比如,中国的西安位于西经108度,夏季炎热干燥,冬季寒冷。

二、纬度对东至西气候的影响纬度是地球表面划分为南北半球的线条,纬度越高,距离地球赤道越远。

纬度的变化会直接影响气候。

1. 低纬度地区低纬度地区距离赤道较近,阳光直射量充足,因此气温较高。

例如,中国的广州位于北纬23度,全年气温较高,日照时间较长。

2. 高纬度地区高纬度地区距离赤道较远,阳光直射量减少,因此气温较低。

例如,俄罗斯的莫斯科位于北纬55度,冬季严寒而漫长。

3. 赤道附近地区赤道附近地区的气候通常热带雨林或热带草原气候,气温高,降水量充沛。

巴西的里约热内卢位于赤道附近,天气炎热湿润,气候宜人。

三、其他因素对东至西气候的影响除了经度和纬度,东至西气候差异还受到其他因素的综合影响。

1. 地形地貌地球上的山脉、高原、河流等地形地貌对气候有显著影响。

例如,中国的喜马拉雅山脉位于中国西南地区,大大阻挡了来自印度洋的湿气,导致该地区气候干燥。

2. 洋流洋流对气候的调节起到重要作用。

例如,日本位于东北亚,受到赤道洋流和寒流的影响,导致气候多变和降雨充沛。

东中西部农业现代化发展的差异

东中西部农业现代化发展的差异主要体现在以下几个方面:

1.区域发展条件差异:东部地区相对发达,基础设施完善,市

场需求旺盛;中部地区经济发展水平中等,农业综合竞争力较高;西部地区经济相对落后,农业基础设施薄弱,市场需求不够旺盛。

2.农业资源差异:东部地区土地资源有限,劳动力成本高,农

业发展趋于精细化、高效化;中部地区农田面积较大,农业资源相对丰富;西部地区土地辽阔,但水资源匮乏,地理环境复杂,农业资源利用存在一定困难。

3.农业产业结构差异:东部地区农业产业结构较为复杂,以高

附加值的特色农产品为主,技术含量高;中部地区农业产业结构相对单一,以粮食等大宗农产品为主;西部地区农业产业基础薄弱,以农牧业为主,农产品价格波动较大。

4.技术水平差异:东部地区技术水平较高,农业机械化和信息

化程度较高;中部地区技术水平逐渐提升,农业科技创新能力增强;西部地区技术水平相对较低,农业生产方式相对传统。

5.政策支持差异:为推动农业现代化发展,各地区在政策、资

金等方面的支持力度不一样。

东部地区政策支持较为完善,有较多的优惠政策和补贴措施;中部地区也加大了政策扶持力度;而西部地区政策扶持力度相对较弱。

总体来说,东中西部农业现代化发展的差异主要是由于地区经济发展水平、农业资源、农业产业结构、技术水平和政策支持等方面的差异所导致的。

随着区域发展不平衡的整体改善和国家农业现代化战略的落实,中西部地区的农业现代化发展将逐渐趋于均衡。

中国西部和东部的区别

1. 地理和气候条件:中国西部地处青藏高原和沙漠地区,地势高,气候干燥。

而中国东部地势较低,多山丘和平原,气候湿润,四季分明。

2. 经济发展:中国东部地区是国家经济的发展引擎,拥有大部分的经济中心和发达城市,如上海、北京、广州等。

而中国西部地区相对较为欠发达,发展较为滞后。

3. 人口分布:中国东部地区人口密集,是人口聚集最多的地区,尤其是沿海地区和大城市。

而中国西部地区人口相对较少,人口密度较低。

4. 文化差异:中国东部地区受到外来文化的影响比较大,更加国际化和现代化。

而中国西部地区更接近传统和民族文化,保留了更多的传统风情。

5. 城乡差距:中国东部地区城市化程度较高,城市发达,基础设施完善。

而中国西部地区有较多贫困地区和农村地区,基础设施相对薄弱。

6. 发展机会:近年来,中国政府通过西部大开发政策,加大对西部地区的投资力度,努力缩小东西部发展差距,并带来了一些新的发展机会。

需要注意的是,以上是一些典型的区别,实际情况可能会因地区而有所不同。

3异(讲义)1. 了解我国三大经济地带的范围和划分依据;2. 了解我国改革开放的时空发展状况;3. 通过比较,分析我国的东、中、西部区域发展差异。

【二】重难点提示我国东、中、西部三大经济地带的发展差异。

【一】东、中、西部发展差异2. 产业结构差异4. 对外开放的区域差异〔1〕表现:改革开放以来,我国先后制定了从沿海到沿长江、陇海—兰新线,再到沿边境的全方位开放战略,在区域发展不平衡的背景下,东、中、西部地带出现了明显的对外开放差异。

〔2〕对外开放程度直接影响到区域经济增长,原因是:①区域开放程度高,有利于引进先进的科学技术和管理经验,与发达国家开展经济、技术交流,从而提高本地企业的技术和管理水平。

②区域开放程度高,有助于本地企业主动融入国际市场,及时把握研发动态,积极参与市场竞争,从而提高产品竞争力。

【二】我国三大经济地带区域发展差异的影响因素我国东、中、西部地带的差异表现在经济发展水平、经济发展速度、产业结构、工业化和城市化、对外开放程度等许多方面,这些差异是一系列自然、社会和经济因素综合作用的结果。

【随堂练习】1. 以下城市由西向东,分别位于西、中、东三个经济地带的是〔〕A. 乌鲁木齐、西安、郑州B. 成都、武汉、南昌C. 沈阳、太原、西安D. 昆明、长沙、福州答案:D思路分析:A项中的乌鲁木齐、西安都位于西部经济地带,郑州位于中部经济地带;B项中的武汉、南昌均位于中部经济地带;C项三个城市分别位于东、中、西部经济地带。

2. 以下能够实现三个经济地带协调发展的做法是〔〕A. 把部分有严重污染的企业向中西部转移B. 将高能耗企业向东部转移C. 在中西部的农牧业地区发展农牧产品加工业D. 将高科技产业向中西部转移答案:C思路分析:中西部地区生态坏境较为脆弱,故不能将严重污染的企业向中西部转移;东部地区能源资源短缺,不宜发展高能耗企业;但东部地区经济、科技均较为发达,适宜发展高科技产业;中西部地区资源丰富,农牧业发达,适宜发展农牧产品加工业。

东西部民歌差异的对比摘要:民歌因历史、环境、民族、宗教等因素的不同而各地区差异巨大,现有的文献资料显示,以南北差异研究居多,一时间出现了“只问南北,不问东西”的研究现状。

本文从东西部民歌差异的研究点出发,通过将两者差异铺陈、对比、归纳的研究方法,挖掘我国东西部民歌各自所具有的地域文化等特性,保护我国地域音乐文化的各自繁荣。

关键词:东西差异;民歌研究;对比一、东西部民歌特点分析马克思曾将民歌比作一部编年史,因为民歌实实在在的反映了人们的日常生活和喜怒哀乐,诗人尚可将自己的所思所想倾注于诗作之中,直抒胸臆,普通大众则和着自己的语言习惯将日常生活中的点点滴滴连接成句,加以归韵等简单处理,按照自己即兴的起调,丰富成歌。

虽然缺乏识谱知识无法记谱,但依然凭着口口相传的方式流传至今。

民歌是一种历经集体创作的文化产物,在流传的过程中,不同的人按照各自不同的喜好而再度创作成其他版本。

民歌的形式多样、题材丰富,它的同一性在于民歌紧贴当地风土人俗的特性和其语言简练意义丰富,音乐形象鲜明等特点。

民歌题材丰富,有积极反应日常生活和轶事的民歌;有描写大好河山、自然风光的民歌;有拥护党的领导、歌颂美好生活的民歌等题材的作品。

民歌有相对固定的体裁形式,劳动号子、地区山歌和各地的俚曲小调等。

东部地区以小调和劳动号子为主,西部地区则以山歌和劳动号子为主。

二、东西部民歌差异的原因:1、历史原因古代皇城作为一个国家的政治、文化、经济中心,定都于此是统治者出于各种因素的考虑,诸如对全国的辐射性统治和军事防御等原因,中国古代历朝都城选地以东部居多。

皇城的兴起,使城市经济发达、文化繁荣。

如中国有长达289年历史的唐朝,曾历经“开元盛世”“贞观之治”的繁盛时代和百国来朝的繁荣景象,军事力量强大经济实力雄厚、文化丰富多彩,各国使臣从唐朝周边各地涌入长安,不仅带来了精美的贡品而且还带来了各国特有的的文化习俗,使得东部的民歌吸收汲取多种音乐文化的影响造成了东西部民歌文化的差异。