生物被膜1

- 格式:pdf

- 大小:2.23 MB

- 文档页数:46

生物被膜名词解释

生物被膜是指生物体表面覆盖的一层薄膜,它是由多种化合物组成的,包括脂类、蛋白质、糖类等。

生物被膜在维持细胞结构和功能方面起着非常重要的作用。

生物被膜有以下几个重要的特点:

1. 细胞辨认:生物被膜上的糖类分子可以用来识别其他细胞,从而实现细胞间的辨认。

这种细胞辨认对于细胞间的相互作用和通信非常重要。

2. 细胞结构和稳定:生物被膜可以保持细胞的结构完整,并稳定细胞内的环境。

它能够阻止水和其他溶液成分非控制地通过细胞膜,从而维持细胞内外的浓度差。

3. 物质交换:生物被膜是细胞与外界进行物质交换的重要界面。

通过被膜上的各种通道和载体蛋白质,细胞可以将需要的物质吸收进来,也可以将废物排出细胞外,从而维持细胞内外环境的稳定。

4. 跨膜传导:生物被膜上存在许多跨膜蛋白,它们可以传导离子和小分子物质跨越细胞膜。

这些跨膜通道和载体蛋白质起到了细胞内外物质交换的重要作用。

5. 参与信号传导:生物被膜上的一些蛋白质可以作为受体或信号转导器参与细胞的信号传导。

当外界信号通过这些蛋白质活化时,会触发一系列影响细胞功能的内部反应。

总之,生物被膜是细胞内外环境交换、维持细胞结构稳定和参与信号传导的重要组成部分。

它不仅仅是细胞表面的一层薄膜,更是细胞功能和生存的关键之一。

细菌荚膜名词解释细菌荚膜是指覆盖在某些细菌细胞壁外的一层松散的黏液状物质,主要由多糖、蛋白质、透明质酸等成分组成。

它具有多种生物学功能,如保护细菌免受环境不利因素影响、参与细菌之间相互作用、帮助细菌逃避免疫攻击等,是细菌适应生存环境的一种重要结构。

下面将详细介绍细菌荚膜的各个方面。

1.荚膜多糖荚膜多糖是由细菌合成的一种高分子化合物,主要由糖醛酸、葡萄糖、果糖等组成。

它以水合状态的形式存在于荚膜中,起到增加细菌表面湿润度的作用,从而保护细菌免受干燥等环境不利因素的影响。

此外,荚膜多糖还参与细菌之间的相互作用,帮助细菌粘附到宿主体表或入侵细胞内。

2.荚膜蛋白荚膜蛋白是细菌荚膜中的另一种重要成分,它是一种结构复杂的糖蛋白。

荚膜蛋白在细菌表面以镶嵌形式存在,起到粘附和保护细菌的作用。

此外,荚膜蛋白还能调节细菌的免疫原性,减少人体免疫系统对细菌的识别和攻击,从而帮助细菌逃避免疫系统的清除。

3.透明质酸透明质酸是一种酸性粘多糖,它是人体细胞外基质和角膜等组织的主要成分。

在细菌荚膜中,透明质酸可以与荚膜多糖和荚膜蛋白结合,形成一层透明质酸层,这层结构可以保护细菌免受人体免疫系统的攻击,并帮助细菌在宿主体内定植和扩散。

4.抗干燥性细菌荚膜的抗干燥性是其重要特性之一。

由于荚膜的多糖和蛋白质成分,细菌荚膜能够为细菌提供一层保护屏障,抵抗干燥和高温等环境不利因素对细菌的损伤。

这种抗干燥性可以帮助细菌在环境中存活更长时间,并增加其在人体内的定植和感染机会。

5.免疫逃逸细菌荚膜能够抑制人体免疫反应,帮助细菌逃避免疫攻击。

一方面,荚膜可以降低免疫细胞对细菌的识别能力,使其不易被免疫系统清除;另一方面,荚膜还可以触发免疫细胞的凋亡,从而降低免疫反应强度。

这种免疫逃逸能力使得细菌能够在宿主体内长期存活并导致持续性感染。

6.致病性细菌荚膜与致病性密切相关。

一方面,荚膜的多糖和蛋白质成分可以提高细菌对环境的适应性,使其更易在宿主体内定植和存活;另一方面,荚膜还可以增强细菌的致病能力,如荚膜蛋白能够促进细菌与宿主细胞的粘附和入侵。

一、名词解释。

1.原核生物:就是广义的细菌没有核膜包被的细胞核,只有称作核区的裸露0附的原始的单细胞生物,包括真细菌和古生菌两大类群。

2.细菌:一类细胞细短、结构简单、胞壁坚韧、多以二分裂方式繁殖和水生性较强的原核生物。

3.费氏刺尾鱼菌:是在红海和澳大利亚海域生活的刺尾鱼肠道中发现的巨型的共生细菌, 细胞长度达到了 200-500〃m。

4.纳米比亚嗜硫珠菌:是迄今为止发现的最大的细菌,球状细胞,直径为0.32-1mm,用肉眼就可以看清楚,是在非洲西部大陆架的土壤中发现的,以海底散发的硫化氢为生。

5.革兰氏染色法:各种细菌经过革兰氏染色法染色后,可以分成两类,一类是被染成紫色的革兰氏阳性细菌,另一类是被染成红色的革兰氏阳性细菌,由丹麦医生C.Cram发明,故名。

6.(细菌)细胞壁:是位于细菌细胞最外层的一层厚实坚韧的外被,肽聚糖是其主要成分,具有固定细胞外形和提高机械强度,使其免受渗透压等外力的损伤;是细胞生长、分裂和鞭毛运动所必须的;阻拦大分子的有害物质进入细胞;赋予细菌以特定的抗原性和对特定抗生素及噬菌体的敏感性。

7.肽聚糖:又称黏肽,是真细菌细胞壁中的特有成分。

每一个肽聚糖单体都有三部分组成:双塘单位由一个N-乙酰葡糖胺通过6-1,4-糖苷键与另外一个N-乙酰胞壁酸相连;四肽尾由四个氨基酸分子按照L型和D型交替的方式连接而成;肽桥连接前后两个四肽尾分子,起桥梁作用。

8.磷壁酸:是革兰氏阳性菌细胞壁上的一种酸性多糖,主要由甘油磷酸或核糖醇磷酸构成。

与肽聚糖分子共价结合的,成为壁磷壁酸;跨越肽聚糖层与细胞膜的脂质层共价结合的,称为膜磷壁酸。

9.外膜:又称外壁,是革兰氏阳性菌细胞壁的特有结构,位于壁的最外层,由脂多糖、磷脂和若干种外膜蛋白构成。

有控制细胞透性、提高Mg2+浓度、决定细胞抗原多样性的作用。

10.脂多糖:由类脂A、核心多糖和O-特异侧链三部分组成,是位于革兰氏阳性细菌细胞壁最外层的一层较厚的类脂多糖类物质,其中的类脂A是革兰氏阳性病原菌致病物质内毒素的物质基础。

微生物名解1.脂多糖:革兰氏阴性菌细胞壁外膜伸出的特殊结构,即细菌内毒素。

由类脂A、核心多糖和特异多糖组成。

2.质粒:是细菌染色体外遗传物质,结构为双链闭合环状DNA,带有遗传信息,具有自我复制功能。

可使细菌获得某些特定性状,如耐药、毒力等。

3.荚膜:某些细菌能分泌粘液物质包围于细胞壁外,形成一层和菌体界限分明、不易着色的透明圈。

主要由多糖组成,少数细菌为多肽。

主要功能是抗吞噬作用,并具有抗原性。

4.鞭毛:从细菌细胞膜伸出于菌体外的细长弯曲的蛋白丝状物,是细菌的运动器官。

见于革兰氏阴性菌、弧菌和螺菌。

5.菌毛:存在于细菌表面,有蛋白质组成的纤细,短而直的毛状结构,只有用电子显微镜才能观察,多见于革兰氏阴性菌。

6.芽胞:某些细菌在一定条件下,在菌体内形成一个圆形或卵圆形的小体。

见于革兰氏阳性菌,是细菌在不利环境下的休眠体,对外界环境抵抗力强。

7.细菌L型:有些细菌在某些体内外环境及抗生素等作用下,可部分或全部失去细胞壁,此现象首先由Lister研究发现,故称细菌L型。

在适宜条件下,多数细菌L型可回复成原细菌型。

8.热原质:即菌体中的脂多糖,由革兰氏阴性菌产生的。

注入人体或动物体内能引起发热反应。

9.抗生素:有些微生物在代谢过程中可产生一些能抑制或杀灭其他微生物或癌细胞的物质。

10.菌落:由单个细菌经一定时间培养后形成的一个肉眼可见的细菌集团。

11.高频重组株(Hfr):F质粒整合到细菌的染色体上,引起宿主菌染色体发生高频转移至F-菌。

12.F,菌:从染色体上脱离的F质粒还会携带相邻的染色体DNA片段13.转化:受体菌摄取供体菌游离的DNA片段,从而获得新的遗传性状的方式。

14.转导:以温和噬菌体为载体,将供体菌的遗传物质转移到受体菌中去,使受体菌获得新的遗传性状的方式。

15.普遍性转导:供体菌任何片段的DNA都有同等的机会被装入噬菌体内,通过噬菌体进入受体菌内,完成遗传物质的转移过程。

16.局限性转导:有温和噬菌体介导的遗传物质从供体菌到受体菌的转移,只转移与噬菌体接合位点附近的供体菌基因,使供体菌特定位点的基因转入受体菌。

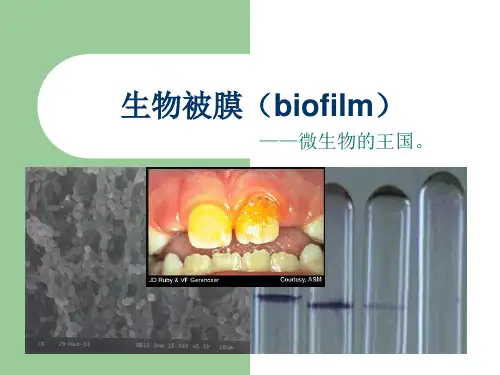

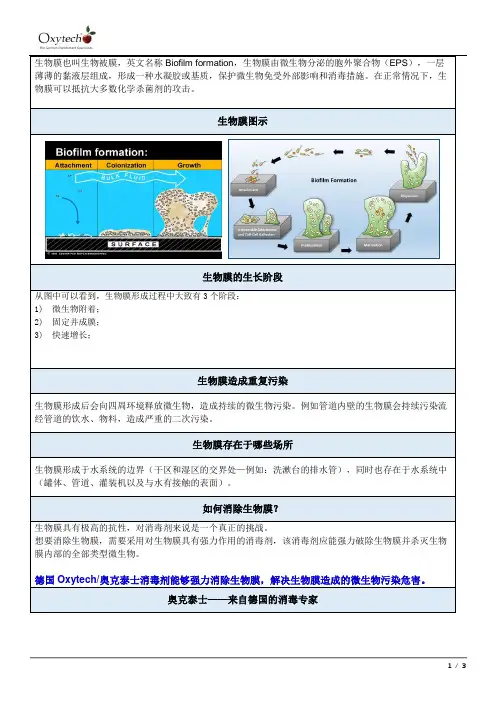

细菌生物膜的研究进展在自然界、某些工业生产环境(如发酵工业和废水处理) 以及人和动物体内外,绝大多数细菌是附着在有生命或无生命物体的表面,以生物膜(biofilm, BF) 方式生长,而不是以浮游菌在物体表面形成的高度组织化的多细胞结构,同一(planktonic) 方式生长。

BF 是细菌株的BF 细菌和浮游生长细菌具有不同的特性。

虽然人类第一次借助显微镜观察到的是人牙菌斑BF 细菌,但多年来经典细菌学主要是研究浮游生长的细菌, 而忽视了对BF 细菌的研究〔1 ,2〕。

随着对细菌致病机制的深入了解,发现BF 细菌对抗生素和宿主免疫防御机制的抗性很强,从而导致严重的临床问题,尤其是慢性和难治的感染性疾病,因此,开始重视对BF 的研究。

20 世纪30 年代中期,Gib2 bons 和van Houte 等〔2〕对牙菌斑BF 细菌和龋病的关系做了大量研究,为深入了解BF 细菌在健康和疾病中的作用奠定了基础。

现在已知,细菌可在人体组织如牙齿、牙龈、皮肤、肺、尿道及其他器官的表面形成BF ,引起诸如牙周病、龋齿、慢性支气管炎、败血病、血栓性静脉炎、难治性肺部感染和心内膜炎等疾病。

在血液、组织液和淋巴液等体液中一般不形成BF。

但由于这些体液含有适合细菌生长的有机营养成分,因此,当体液中含有细菌时,这些细菌可在人体内人工医疗装置(如隐型眼镜、人工关节和心脏人工瓣膜) 等无生命物体的表面形成BF。

此外,BF 细菌还可污染与人类生活相关的设施,如空调系统、供水系统和食品加工设备等, 由此造成传染病的流行。

据估计,大约65 %人类细菌性感染是由BF 细菌引起的〔325〕。

BF 研究涉及微生物学、免疫学、分子生物学、材料科学和数学等多学科,其真正作为一个独立学科发展起来始于20 世纪70 年代末。

90 年代后,随着相关学科的发展及对BF 细菌在医学上重要性的认识,BF 研究得到迅速发展。

1990 年,蒙大拿州立大学建立了世界上第一个生物膜工程中心。

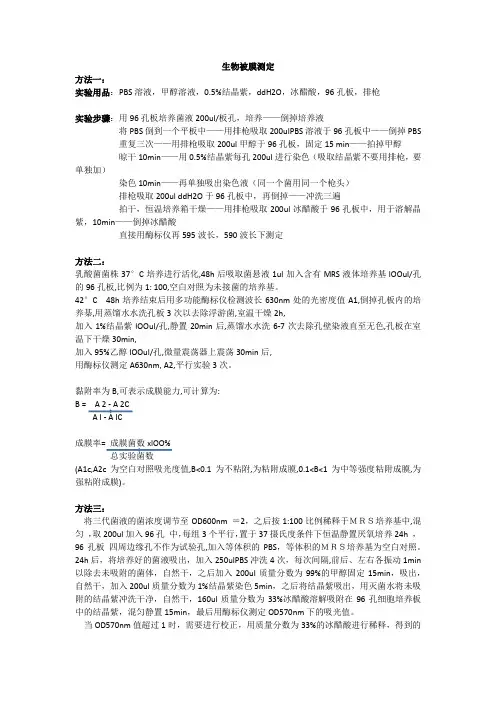

生物被膜测定方法一:实验用品:PBS溶液,甲醇溶液,0.5%结晶紫,ddH2O,冰醋酸,96孔板,排枪实验步骤:用96孔板培养菌液200ul/板孔,培养——倒掉培养液将PBS倒到一个平板中——用排枪吸取200ulPBS溶液于96孔板中——倒掉PBS重复三次——用排枪吸取200ul甲醇于96孔板,固定15 min——拍掉甲醇晾干10min——用0.5%结晶紫每孔200ul进行染色(吸取结晶紫不要用排枪,要单独加)染色10min——再单独吸出染色液(同一个菌用同一个枪头)排枪吸取200ulddH2O于96孔板中,再倒掉——冲洗三遍拍干,恒温培养箱干燥——用排枪吸取200ul冰醋酸于96孔板中,用于溶解晶紫,10min ——倒掉冰醋酸直接用酶标仪再595波长,590波长下测定方法二:乳酸菌菌株37°C培养进行活化,48h后吸取菌悬液1ul加入含有MRS液体培养基lOOul/孔的96孔板,比例为1: 100,空白对照为未接菌的培养基。

42°C48h培养结束后用多功能酶标仪检测波长630nm处的光密度值A1,倒掉孔板内的培养棊,用蒸馏水水洗孔板3次以去除浮游菌,室温干燥2h,加入1%结晶紫lOOul/孔,静置20min后,蒸馏水水洗6-7次去除孔壁染液直至无色,孔板在室温下干燥30min,加入95%乙醇lOOul/孔,微量震荡器上震荡30min后,用酶标仪测定A630nm, A2,平行实验3次。

黏附率为B,可表示成膜能力,可计算为:成膜率(A1c,A2c为空白对照吸光度值,B<0.1为不粘附,为粘附成膜,0.1<B<1为中等强度粘附成膜,为强粘附成膜)。

方法三:将三代菌液的菌浓度调节至OD600nm=2,之后按1:100比例稀释于MRS培养基中,混匀,取200ul加入96孔中,每组3个平行,置于37摄氏度条件下恒温静置厌氧培养24h,96孔板四周边缘孔不作为试验孔,加入等体积的PBS,等体积的MRS培养基为空白对照。

生物被膜是微生物有组织生长的聚集体。

细菌不可逆的附着于惰性或活性实体的表面,繁殖、分化,并分泌一些多糖基质,将菌体群落包裹其中而形成的细菌聚集体膜状物。

单个生物被膜可由一种或多种不同的微生物形成。

通过对微生物在固体表面定植中起支配作用的特殊现象进行了大量研究,逐渐认识到这些微生膜的形成包含复杂的理化过程和生物群落的相互作用。

在海洋环境中,所有类型的表面,如岩石、植物、动物和装配式结构都可能被生物膜侵占。

近年来,随着医学界对某些环境中常见细菌所致的一些慢性和顽固性疾病的深入了解,发现生物被膜是导致这些细菌性疾病难以根治的主要原因。

以生物被膜形式存在的细菌不同于浮游细菌,它们对抗生素等杀菌剂、恶劣环境及宿主免疫防御机制有很强的抗性,生物被膜内的细菌在生理、代谢、对底物的降解或利用和对环境的抵抗能力等方面都具有独特的性质。

细菌生物被膜主要包括分泌的多糖蛋白、多糖基质、纤维蛋白、脂蛋白等多糖蛋白复合物。

成熟生物被膜模型从外到内包括主体生物膜层、连接层、条件层、基质层。

活体功能生物被膜材料引言:活体功能生物被膜材料是一种模仿自然生物组织结构和功能的材料,具有良好的生物相容性和功能性能。

它在生物医学、组织工程、药物传递和生物传感等领域具有广泛的应用前景。

本文将介绍活体功能生物被膜材料的特点、制备方法及其在不同领域的应用。

一、活体功能生物被膜材料的特点活体功能生物被膜材料具有以下特点:1. 生物相容性:活体功能生物被膜材料能够与人体组织相容,不会引发免疫排斥反应或毒副作用,能够与周围组织良好结合。

2. 结构多样性:活体功能生物被膜材料可以模仿自然生物组织的结构,包括纤维状、网状、多孔状等,具有丰富的结构形态。

3. 生物活性:活体功能生物被膜材料能够模拟自然生物组织的生物活性,如细胞黏附、增殖、分化等,能够促进组织修复和再生。

4. 功能多样性:活体功能生物被膜材料可以具有不同的功能性能,如药物缓释、生物传感、组织工程等,能够满足不同应用的需求。

二、活体功能生物被膜材料的制备方法活体功能生物被膜材料的制备方法多种多样,常见的包括以下几种:1. 自组装法:通过生物大分子的自组装过程,形成具有特定结构和功能的膜状材料。

例如,利用脂质体的自组装能力,可以制备出具有药物缓释功能的脂质体被膜材料。

2. 生物打印法:利用3D打印技术,将生物材料按照特定的结构打印成膜状,形成具有特定结构和功能的生物被膜材料。

例如,可以将细胞按照特定模式打印成生物被膜,用于组织工程和再生医学。

3. 溶胶-凝胶法:将生物材料和溶剂混合后凝胶化,形成具有特定结构和功能的生物被膜材料。

例如,利用明胶的凝胶性质,可以制备出具有良好生物相容性和组织黏附性的明胶被膜材料。

4. 化学合成法:通过化学反应合成具有特定结构和功能的生物被膜材料。

例如,利用聚合反应合成具有多孔结构和生物活性的聚合物被膜材料。

三、活体功能生物被膜材料在不同领域的应用活体功能生物被膜材料在生物医学、组织工程、药物传递和生物传感等领域具有重要的应用价值。

细菌⽣物被膜细菌⽣物被膜(或称细菌⽣物膜Bacterial biofilm,BF),根据《Annu Rev Microbiol》等权威期刊所归纳发表的定义,⽣物薄膜是指细菌粘附于接触表⾯,分泌多糖基质、纤维蛋⽩、脂质蛋⽩等,将其⾃⾝包绕其中⽽形成的⼤量细菌聚集膜样物。

多糖基质通常是指多糖蛋⽩复合物,也包括由周边沉淀的有机物和⽆⽣物被膜是微⽣物为适应⾃然环境⽽形成的。

例如:河流中的微⽣物就能吸附在岩⽯表⾯,这种吸附作⽤更有利于⾃⾝的⽣存。

对于细菌来说,它可以分泌多糖蛋⽩复合物(glycocalyx)将⾃⾝粘附于各种物体的表⾯,细菌在所吸附的物体表⾯不断分裂就形成了细菌⽣物被膜。

使病原菌可以在体内插管表⾯及粘膜表⾯形成⽣物被膜[1]。

三、细菌⽣物被膜的致病特点⼀般来说细菌⽣物被膜导致的难治性细菌感染性疾病有以下特点:1.病灶局部的炎症反应不很强烈,感染有相互转化的静⽌期和发作期;2.抗菌药物治疗起初可能有效,但以后治疗常常失败;3.致病菌主要是来⾃⽪肤和周围环境中的致病菌如铜绿假单胞菌,⾦黄⾊葡萄球菌[1]。

铜绿假单胞菌是慢性呼吸道感染的重要致病菌之⼀,它的粘液型菌株可以产⽣藻酸盐,⽽⾮粘液型菌株可以产⽣其它种类的多糖蛋⽩复合物形成细菌⽣物被膜。

⽐较典型的病例是肺囊性纤维化合并肺部感染,虽然抗菌药物有⼀定的临床疗效,但是铜绿假单胞菌总是难以彻底清除,电镜观察可见病变部位有细菌⽣物被膜形成。

其中藻酸盐是重要的组成成分,它可以使细菌牢固地粘附于肺上⽪表⾯形成⽣物被膜,⼀⽅⾯可以抵御单核-巨噬细胞的吞噬作⽤,另⼀⽅⾯可以抵制抗菌药物的杀灭作⽤。

进⼀步的研究表明,铜绿假单胞菌藻酸盐的合成是由细菌alC和alD基因控制的。

有实验表明,铜绿假单胞菌和硅胶膜表⾯接触后,可以激活控制藻酸盐合成的基因组,促使细菌合成⼤量的藻酸盐。

所以细菌⽣物被膜的形成是受严密的基因调控的[12]。

1、⽣物膜的研究历史:1676 年Antony⽤⾃制的显微镜从⽛菌斑中观察到了微⽣物的存在,为⽣物膜的研究奠定了基础。

细菌生物被膜检测与诊断方法我折腾了好久细菌生物被膜检测与诊断方法,总算找到点门道。

最开始的时候,我就是瞎摸索,就像在黑暗里乱撞一样。

我先试了传统的显微镜观察法。

这就好比你找东西,先拿个放大镜去仔细瞅瞅。

我把样本放在显微镜下,但是呢,这里面学问可大了。

细菌生物被膜那结构有时候非常复杂而且很薄,如果你样本处理不好,就啥也看不到。

我就犯过这个错,一开始我不知道要把样本处理得很干净,有很多杂质在里面,结果看半天也分不清到底看到的是不是生物被膜,就像在一堆干草里找根针一样难。

然后我又听说了染色法。

我觉得这个方法听起来很靠谱。

就想着给细菌生物被膜染上颜色,不就好看多了嘛。

我按照书上说的,搞了好几种染色剂来试。

可是不同的染色剂效果不一样,有的染色剂虽然把细菌染上色了,但是生物被膜和周围的东西颜色区分不大,这就很麻烦。

比如说,用那种普通的革兰氏染色,细菌是染得很清楚,但是生物被膜就模模糊糊的,看不太真切。

再后来呀,我又尝试了基于核酸的检测方法。

这方法感觉就高级了不少。

就好像不是看表面,而是直接去查看内部的身份证一样。

不过这也有难点,里面的技术要求特别高,检测试剂什么的得非常精确才行。

有一次我没有把试剂的用量控制好,结果得出的结果就特别奇怪,根本没法判断到底是生物被膜的特征还是因为试剂的问题。

我现在觉得呢,靠单一的方法肯定是不行的。

最好是结合起来。

像是先初步用显微镜看个大概,把那些明显能看出来的样本先挑出来,然后再用染色法进一步确认。

要是还有不确定的,就再上基于核酸的检测方法做最终的鉴定。

不过这说起来容易做起来难,每一步都得小心谨慎才好。

不确定的点太多了,还得不断地尝试和总结经验。

这细菌生物被膜检测与诊断啊,真是个磨人的事儿,但慢慢摸索着也有点乐趣,每解决一个小问题就挺有成就感的。

还有就是培养法,把样本培养起来。

这就像是种植物一样,给细菌创造个环境让它们长。

不过要想通过培养来检测生物被膜也不容易,你得计算好时间、营养物质这些因素。

生物被膜的形成需要具备一定的条件。

首先,微生物必须具有附着在固体表面并进行繁殖的能力,这是形成生物被膜的基本前提。

其次,微生物必须能够分泌出大量的黏液物质,这是形成生物被膜的必要条件。

另外,微生物之间的相互缠绕也需要具备一定的条件,如生长速率和种类相近、生存环境中的营养物质丰富等。

这些条件在合适的外部环境条件下得到进一步强化和形成生物被膜。

首先,生物被膜的形成需要足够数量和种类的微生物参与。

其次,细菌生长的环境应具有适合的pH值、温度、渗透压等条件。

此外,微生物之间的相互影响也是形成生物被膜的重要因素之一。

微生物之间的相互作用包括竞争、协同、共生等关系,这些关系对生物被膜的形成和结构都有一定的影响。

另外,营养物质的供应也是生物被膜形成的重要条件之一。

微生物在附着到固体表面后,需要充足的营养物质来维持生命活动,如碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机物。

同时,微生物之间也需要通过相互缠绕和分泌黏液物质来形成紧密的生物被膜结构,以适应生存环境中的各种挑战。

此外,环境中的水分和氧气也是生物被膜形成的重要条件之一。

微生物在附着到固体表面后,需要保持湿润的环境以维持生命活动,同时氧气也是微生物进行呼吸作用的重要物质之一。

这些条件在合适的外部环境条件下得到进一步强化和形成生物被膜。

综上所述,生物被膜的形成需要微生物数量充足、种类多样、相互缠绕、营养物质丰富、环境湿润、氧气充足等多种条件共同作用。

这些条件在合适的外部环境条件下得到进一步强化和形成生物被膜结构,以适应生存环境中的各种挑战。

活体功能生物被膜材料随着科技的不断发展,人们对于生物材料的研究也取得了长足的进步。

活体功能生物被膜材料作为一种新型的材料,具有很高的研究价值和应用前景。

本文将从活体功能生物被膜材料的定义、特点、应用领域和未来发展趋势等方面进行探讨。

一、活体功能生物被膜材料的定义活体功能生物被膜材料是指通过生物技术手段,将生物体内的细胞、组织或器官等的功能部分提取、分离并制备成薄膜状材料。

这种材料具有活体功能,可以模拟生物体的生理特性和功能。

二、活体功能生物被膜材料的特点1. 生物相容性强:活体功能生物被膜材料采用生物体内的细胞或组织制备而成,具有良好的生物相容性,能够与人体组织相互融合,减少异物排斥反应。

2. 功能多样性:活体功能生物被膜材料可以根据需要提取不同的细胞或组织,具有多样的功能特性,可以用于不同的应用领域。

3. 生物活性物质含量丰富:活体功能生物被膜材料中富含生物活性物质,如生长因子、细胞因子等,能够促进组织再生和修复。

4. 可调控性强:活体功能生物被膜材料可以通过改变生物体内细胞或组织的来源、浓度和构成等参数来调控其功能特性。

三、活体功能生物被膜材料的应用领域1. 组织工程:活体功能生物被膜材料可以作为组织工程的支架材料,用于修复和重建受损组织和器官,如皮肤、骨骼、肌肉等。

2. 药物传递系统:活体功能生物被膜材料可以作为药物传递的载体,将药物包裹在其内部,并控制释放速率,实现定向、持续和可控的药物释放。

3. 人工器官:活体功能生物被膜材料可以用于制备人工器官,如人工心脏瓣膜、人工血管等,具有良好的生物相容性和功能特性。

4. 仿生传感器:活体功能生物被膜材料可以用于制备仿生传感器,模拟生物体内的感知和传递机制,实现对外界环境的感知和响应。

四、活体功能生物被膜材料的未来发展趋势1. 材料改性:通过改变材料的物理结构和化学成分,提高活体功能生物被膜材料的力学性能和稳定性,延长其使用寿命。

2. 多功能集成:将不同的细胞或组织集成到活体功能生物被膜材料中,实现多种功能的融合和协同作用,提高材料的综合性能。