残留溶剂的测定方法

- 格式:ppt

- 大小:80.50 KB

- 文档页数:37

气相色谱内标法测定食用油中溶剂残留量一、执行标准:GB5009.262—2016食品中溶剂残留量的测定二、应用范围:食用植物油、食品加工用粕类中溶剂残留量的测定方法。

三、分析原理:样品中存在的溶剂残留在密闭容器中会扩散到气相中 ,经过一定的时间后可达到气相/液相间浓度的动态平衡 ,用顶空气相色谱法检测上层气相中溶剂残留的含量,以正庚烷为内标物,通过面积内标法即可计算出待测样品中溶剂残留的实际含量四、仪器材料气相色谱仪 GC2020 FID、毛细管气化室进样系统色谱工作站双通道(电脑、打印机自配)色谱柱 30米毛细管柱高纯氢气发生器 HK-3 氢气流量300ml/min高纯空气发生器 AK-2 空气流量2000ml/min高纯氮气钢瓶 40L 氮气流量300ml/min顶空进样器半自动或全自动试剂 N,N-二甲基乙酰胺[CH3C(O)N(CH3)2]:纯度≥99%。

正庚烷(C7H16):纯度≥99%。

五、标准溶液配制正庚烷标准工作液 :在10mL容量瓶中准确加入1mL正庚烷后,再迅速加入N,N-二甲基乙酰胺 ,并定容至刻度。

标准品溶剂残留标准品:“六号溶剂”溶液,浓度为10mg/mL,溶剂为N,N-二甲基乙酰胺。

或经认证并授予标准物质证书的其他溶剂残留检测用标准物质。

六、样品配制对于植物油,称量5.0g(到0.01g)基体植物油6份于20mL顶空进样瓶中。

向每份基体植物油中迅速加入5μL正庚烷标准工作液作为内标(即内标含量68mg/kg),用手轻微摇匀后,再用微量注射器迅速加入0μL、5μL、10μL、25μL、50μL、100μL的六号溶剂标准品,密封后,得到浓度分别为0mg/kg、10mg/kg、20mg/kg、50mg/kg、100mg/kg、200mg/kg 的基体植物油标准溶液。

保持顶空进样瓶直立 ,并在水平桌面上做快速的圆周转动,使物质充分混合。

转动过程中基体植物油不能接触到密封垫 ,如果有接触,需重新配制七、气相色谱操作条件a) 色谱柱:含5%苯基的甲基聚硅氧烷的毛细管柱,柱长30m,内径0.25mm,膜厚0.25μm,或相当者 ;b) 柱温度程序:50℃保持3min,1℃/min升温至55℃保持3min,30℃/min升温至200℃保持 3min;c) 进样口温度:250℃;d) 检测器温度:300℃;e) 进样模式:分流模式,分流比100∶1;f) 载气氮气流速:1mL/min;g) 氢气流速:25mL/min; h) 空气流速:300mL/min。

包装材料溶剂残留量测定法国家食品药品监督管理局国家药品包装容器(材料)方法标准(试行) YBB00312004 包装材料溶剂残留量测定法Baozhuangcailiao Rongji Canliuliang Cedingfa The test method for residue of solvent in Packaging Materials本法适用于药品包装材料中残留溶剂的测定。

本法以气一固平衡为基础,取一面积的试样置于密封容器内,在一定的湿度和时间条件下,试样中残留的有机溶剂受热挥发,达到平衡后,取定量顶空气气体注入色谱仪中分析,以保留时间定性,峰面积(或峰高)定量。

结果以mg/m2表示。

色谱条件与系统适用性试验色谱柱可选用能满足待测溶剂分离要求的填充色谱柱或毛细管色谱柱。

填充色谱柱:一般用聚乙二醇PEG-20M。

理论板数:不得低于1000。

毛细管色谱柱除另有规定外,极性相近的同类色谱柱之间要吧互代使用。

理论板数:不得低于5000。

1、非极性色谱柱:100%的二甲基聚硅氧烷。

2、极性色谱柱:聚乙二醇PEG-20M。

3、中极性色谱柱:6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷。

4、弱极性色谱柱:5%苯基-95%甲基聚硅氧烷。

一般选用:色谱柱:100%的二甲基聚硅氧烷0.53mm乘以1.2µm乘以30m检测器:氢火焰离子检测器测定条件(供参考):柱温70℃,汽化温度180℃,检测温度190℃。

分流比:5:1 氮气5ml/min,氢气40 ml/min,空气450 ml/min 分离度:大于1.5 可分离乙醇、异丙醇、要酮、乙酸乙酯、甲苯、乙酸丁酯、二甲苯。

供试品的制备按内表面积3~5cm2/ml,的比例取样,按产品项下规定制备供试品,置于适宜体积的玻璃容器内,密闭。

对照品的制备1、微量进样器取适量待测有机溶剂,注入已密封的适当体积的玻璃容器内(容器内装有3颗玻璃珠)。

根据待测有机溶剂的密度和体积,计算有机溶剂的量。

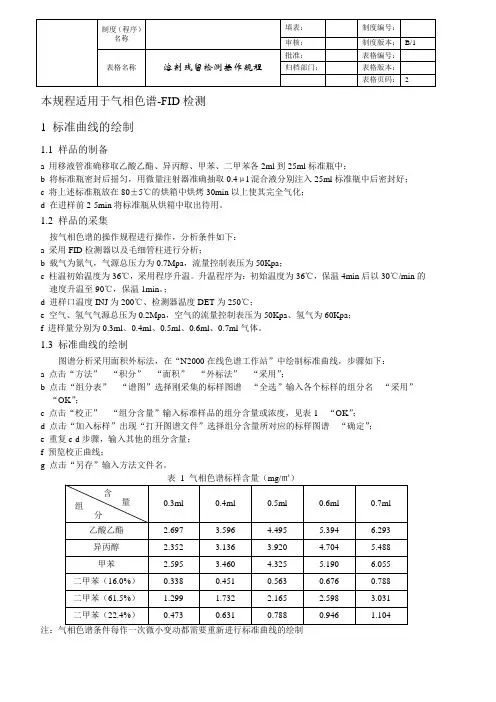

本规程适用于气相色谱-FID检测1 标准曲线的绘制1.1 样品的制备a 用移液管准确移取乙酸乙酯、异丙醇、甲苯、二甲苯各2ml到25ml标准瓶中;b 将标准瓶密封后摇匀,用微量注射器准确抽取0.4μl混合液分别注入25ml标准瓶中后密封好;c 将上述标准瓶放在80±5℃的烘箱中烘烤30min以上使其完全气化;d 在进样前2-5min将标准瓶从烘箱中取出待用。

1.2 样品的采集按气相色谱的操作规程进行操作,分析条件如下:a 采用FID检测器以及毛细管柱进行分析;b 载气为氮气,气源总压力为0.7Mpa,流量控制表压为50Kpa;c 柱温初始温度为36℃,采用程序升温。

升温程序为:初始温度为36℃,保温4min后以30℃/min的速度升温至90℃,保温1min。

;d 进样口温度INJ为200℃、检测器温度DET为250℃;e 空气、氢气气源总压为0.2Mpa,空气的流量控制表压为50Kpa、氢气为60Kpa;f 进样量分别为0.3ml、0.4ml、0.5ml、0.6ml、0.7ml气体。

1.3 标准曲线的绘制图谱分析采用面积外标法,在“N2000在线色谱工作站”中绘制标准曲线,步骤如下:a 点击“方法”---“积分”---“面积”---“外标法”---“采用”;b 点击“组分表”---“谱图”选择刚采集的标样图谱---“全选”输入各个标样的组分名---“采用”---“OK”;c 点击“校正”---“组分含量”输入标准样品的组分含量或浓度,见表1---“OK”;d 点击“加入标样”出现“打开图谱文件”选择组分含量所对应的标样图谱---“确定”;e 重复c-d步骤,输入其他的组分含量;f 预览校正曲线;g 点击“另存”输入方法文件名。

注:气相色谱条件每作一次微小变动都需要重新进行标准曲线的绘制2 待测样的溶剂残留测定2.1 待测样的制备a 取待测样膜10cm×10cm,剪碎后装入25ml的标准瓶中密封;b 将标准瓶放在80±5℃的烘箱中烘烤30min以上使其残留溶剂完全气化;c在进样前2-5min将标准瓶从烘箱中取出冷却待用。

残留溶剂的检测方法

残留溶剂的检测方法有多种,以下是常见的几种方法:

1. 气相色谱法(GC):将样品中的残留溶剂蒸发并通过气相色谱仪进行分析,根据溶剂在色谱柱中的保留时间和峰面积来判断溶剂的存在与浓度。

2. 液相色谱法(HPLC):将样品中的残留溶剂溶解,并通过高效液相色谱进行分离和定量分析,根据溶剂的峰面积和峰高来判断溶剂的存在与浓度。

3. 红外光谱法(IR):通过将样品与红外辐射光相互作用,根据溶剂在红外光谱中的特征吸收峰来判断溶剂的存在与浓度。

4. 质谱法(MS):将样品中的溶剂分离并通过质谱仪进行分析,根据溶剂的分子质量和质谱图谱来判断溶剂的存在与浓度。

5. 核磁共振法(NMR):通过核磁共振仪将样品中的溶剂与磁场相互作用,根据溶剂的核磁共振峰来判断溶剂的存在与浓度。

这些方法可以单独使用,也可以结合使用来提高检测的准确性和可靠性。

在实际应用中,选择适合的检测方法需考虑样品的性质、检测的目的以及检测的灵敏度和准确性要求等因素。

附录ⅧP 残留溶剂测定法药物中的残留溶剂系指在原料药或辅料的生产中,以及在制剂制备过程中使用的,但在工艺过程中未能完全去除的有机溶剂。

药物中常见的残留溶剂及限度见附表1,除另有规定外,第一、第二、第三类溶剂的残留量应符合表中的规定;对其他溶剂,应根据生产工艺的特点,制定相应的限度,使其符合产品规范、GMP或其他基本的质量要求。

本法照气相色谱法(附录ⅤE)测定。

色谱柱1.毛细管柱除另有规定外,极性相近的同类色谱柱之间可以互代使用。

(1)非极性色谱柱固定液为100%的二甲基聚硅氧烷的毛细管柱。

(2)极性色谱柱固定液为聚乙二醇(PEG-20M)的毛细管柱。

(3)中极性色谱柱固定液为(35%)二苯基-(65%)甲基聚硅氧烷,(50%)二苯基-(50%)二甲基聚硅氧烷,(35%)二苯基-(65%)二甲基亚芳基聚硅氧烷,(14%)氰丙基苯基-(86%)二甲基聚硅氧烷,(6%)氰丙基苯基-(94%)二甲基聚硅氧烷的毛细管柱。

(4)弱极性色谱柱固定液为(5%)苯基-(95%)甲基聚硅氧烷,(5%)二苯基-(95%)二甲基亚芳基硅氧烷共聚物的毛细管柱。

2.填充柱以直径为0.25~0.18mm的乙二烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球或其他适宜的填料作为固定相。

系统适用性试验(1)用待测物的色谱峰计算,毛细管色谱柱的理论板数均应大于5000;填充柱法的理论板数应大于1000。

(2)色谱图中,待测物色谱峰与其相邻的色谱峰的分离度应大于1.5;(3)以内标法测定时,对照品溶液连续进样5次,所得待测物与内标物峰面积之比的相对标准偏差(RSD)应不大于5%;若以外标法测定,所得待测物峰面积的相对标准偏差(RSD)应不大于10%。

供试品溶液的制备1.顶空进样除另有规定外,精密称取供试品0.1~1g;通常以水为溶剂;对于非水溶性药物,可采用N,N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜或其他适宜溶剂;根据供试品和待测溶剂的溶解度,选择适宜的溶剂且应不干扰待测溶剂的测定。

0861残留溶剂测定法药品中的残留溶剂系指在原料药或辅料的生产中,以及在制剂制备过程中使用的,但在工艺过程中未能完全去除的有机溶剂。

药品中常见的残留溶剂及限度见附表1,除另有规定外,第一、第二、第三类溶剂的残留限度应符合附表1中的规定;对其他溶剂,应根据生产工艺的特点,制定相应的限度,使其符合产品规范、药品生产质量管理规范(GMP)或其他基本的质量要求。

本法一般采用色谱法,如照气相色谱法(通则0521)测定。

色谱柱1. 毛细管柱除另有规定外,极性相近的同类色谱柱之间可以互换使用。

(1)非极性色谱柱固定液为100%的二甲基聚硅氧烷的毛细管柱。

(2)极性色谱柱固定液为聚乙二醇(PEG-20M)的毛细管柱。

(3)中极性色谱柱固定液为(35%)二苯基-(65%)甲基聚硅氧烷、(50%)二苯基-(50%)二甲基聚硅氧烷、(35%)二苯基-(65%)二甲基聚硅氧烷、(14%)氰丙基苯基-(86%)二甲基聚硅氧烷、(6%)氰丙基苯基-(94%)二甲基聚硅氧烷的毛细管柱等。

(4)弱极性色谱柱固定液为(5%)苯基-(95%)甲基聚硅氧烷、(5%)二苯基-(95%)二甲基硅氧烷共聚物的毛细管柱等。

2. 填充柱以直径为0.18~0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球或其他适宜的填料作为固定相。

系统适用性试验(1)用待测物的色谱峰计算,毛细管色谱柱的理论板数一般不低于5000;填充柱的理论板数一般不低于1000。

(2)色谱图中,待测物色谱峰与其相邻色谱峰的分离度应大于1.5。

(3)以内标法测定时,对照品溶液连续进样5次,所得待测物与内标物峰面积之比的相对标准偏差(RSD)应不大于5%;若以外标法测定,所得待测物峰面积的RSD 应不大于10%。

供试品溶液的制备1. 顶空进样除另有规定外,精密称取供试品0.1~1g;通常以水为溶剂;对于非水溶性药物,可采用N,N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜或其他适宜溶剂;根据供试品和待测溶剂的溶解度,选择适宜的溶剂且应不干扰待测溶剂的测定。

溶剂残留方法学验证溶剂残留方法学验证是指在制药、化妆品、食品等工业生产中,对产品中残留溶剂进行检测的方法研究。

溶剂残留是指在产品制造过程中使用的溶剂没有完全蒸发或去除,残留在最终产品中的现象。

残留溶剂可能对人体健康造成危害,因此对溶剂残留进行准确的分析和检测是非常重要的。

1.溶剂残留的分析方法选择:根据待检测溶剂的物理性质、化学性质和毒性,选择合适的检测方法。

常用的方法包括气相色谱(GC)、液相色谱(LC)、质谱(MS)等。

此外,还需要选择合适的色谱柱、检测条件等。

2.样品的处理方法:对待检测样品进行适当处理,以提高分析方法的准确性和灵敏度。

样品处理方法包括提取、浓缩、净化等步骤。

3.方法的验证:通过对已知浓度的溶剂残留样品进行多次重复测定,验证方法的精密度、准确度、稳定性等指标。

根据不同的溶剂残留标准,对溶剂残留方法进行合格性验证。

4.溶剂残留限度的确定:根据国家或行业标准,确定溶剂残留的限度。

通过对溶剂残留样品进行测定,确定样品中溶剂残留的含量,并与溶剂残留限度进行比较,判断产品是否合格。

5.方法的应用:将验证合格的溶剂残留方法用于实际生产中,对批量产品进行溶剂残留检测。

定期对生产过程中的样品进行检测,确保产品的溶剂残留在允许范围内。

溶剂残留方法学验证的重要性在于保证产品的质量和安全性。

溶剂残留可能会对人体健康造成危害,比如致癌、变异等。

通过验证合格的溶剂残留方法,可以准确、快速地检测产品中的残留溶剂,确保产品符合国家和行业的标准要求。

同时,溶剂残留方法学验证也有助于改进产品的生产工艺。

通过对溶剂残留的检测,可以了解到溶剂在生产过程中的蒸发和去除情况,从而对生产工艺进行优化,减少残留溶剂的产生,提高产品的质量和竞争力。

综上所述,溶剂残留方法学验证是一项重要的质量控制技术,对各行业的工业生产都具有非常重要的意义。

通过合适的分析方法和验证步骤,可以准确地检测溶剂残留,确保产品的安全性和合规性。

溶剂残留量的检测方法溶剂残留物是指在某种材料或产品中残留的有机溶剂。

这些有机溶剂通常在生产或制造过程中用于溶解、稀释或提取物质,然后被移除。

然而,有时残留的有机溶剂可能会对人体健康产生潜在的危害,因此需要对其进行检测。

溶剂残留量的检测方法主要包括以下几个方面:1. 热蒸发法:这是一种简单直接的方法,通过加热样品,将溶剂蒸发并收集,然后使用合适的检测仪器如气相色谱仪进行定性和定量分析。

这种方法适用于易挥发的溶剂。

2. 气相色谱法(GC法):这是一种常用的方法,以色谱柱中的固定相为介质,通过样品的分离和检测用于溶剂残留浓度的分析。

GC法具有快速、高效、灵敏度高等特点,对于研究和精确测定溶剂残留物非常有用。

3. 显微镜检查法:这是一种直观的方法,通过显微镜观察样品表面或截面上残留物的形态和分布情况,鉴别出溶剂残留物的存在与否。

这种方法对于颜色较深或有微小颗粒的溶剂残留物尤为适用。

4. 红外光谱法(IR法):基于溶剂残留物的红外吸收谱图进行定性和定量分析。

通过红外光谱仪测量样品对不同波长的红外辐射的吸收程度,确定溶剂残留物的种类和浓度。

5. 液相色谱法(LC法):与GC法类似,液相色谱法使用液体固定相进行溶剂残留物的分离和检测。

这种方法适用于高沸点、热稳定性差的溶剂。

6. 超声波法:通过超声波萃取技术,利用超声波的机械能产生的液体内部微囊爆破效应,使被测样品溶解、混合和等化反应更完全。

然后,通过合适的检测仪器对溶液中的残留物进行检测和分析。

7. 氧化还原电位法:利用电化学方法,通过测量溶剂残留物在某种电极上的氧化还原电位差,进行溶剂残留物的定性和定量分析。

综上所述,针对溶剂残留量的检测,可以选择相应的检测方法和仪器进行分析。

这些方法的选用应根据样品的性质、待测的溶剂以及检测目的来确定。

同时要确保检测方法的准确性和可靠性,以保证产品的质量和安全性。

残留溶剂方法学

残留溶剂方法学是一种将溶剂残留物从样品中提取出来并进行分析的方法。

这种方法通常用于分析中含有溶剂的样品,如化学药品、溶剂中的污染物以及溶剂的残余等。

残留溶剂方法学通常包括以下步骤:

1. 样品制备:将待测试样品放入适当的容器中,并根据需要加入适当的试剂和稀释剂。

2. 溶剂提取:使用适当的溶剂进行样品的提取。

这通常涉及到将溶剂加入到样品中,并使用搅拌器、超声波或者其他适当的方法将溶剂与样品充分混合。

3. 分离:将溶剂与样品分离开,通常通过离心、过滤或者其他分离方法。

4. 浓缩:将提取得到的溶剂进行浓缩,以便进行后续的分析。

5. 分析:对浓缩后的溶剂进行适当的分析方法,如气相色谱-质谱联用、高效液相色谱等。

6. 数据处理:对分析结果进行统计分析和解释,以获得样品中残留溶剂的含量和其他相关参数。

在残留溶剂方法学中,选择适当的提取溶剂、条件和分析方法非常重要,以确保准确地提取和分析残留溶剂的含量。

此外,还需要遵守相关的安全和环境规定,以保护操作人员和环境的安全。

残留溶剂检查方法的选择和验证要点1.目标溶剂的确定:首先需要确定被检测产品中可能存在的有害溶剂的种类。

这可以通过了解产品的生产过程、原材料的成分、工艺和使用条件等途径来确定。

根据这些信息,可以选择合适的残留溶剂检查方法。

2.检测方法的选择:根据目标溶剂的特性和检测要求,选择合适的检测方法。

常见的残留溶剂检测方法包括气相色谱(GC)、液相色谱(LC)和质谱(MS)等。

在选择时需要综合考虑灵敏度、选择性、分辨率、样品处理的复杂度和成本等因素。

3.方法的验证:选定了检测方法后,需要对其进行验证,以确保其适用于被检测的样品和检测要求。

方法的验证包括以下几个方面:a.灵敏度:评估方法的灵敏度,确定它能够检测到目标溶剂的最低浓度。

这可以通过制备一系列不同浓度的标准品,然后进行检测并绘制标准曲线来实现。

b.准确性:评估方法的准确性,即方法测定结果与真实浓度之间的一致性。

这可以通过添加已知浓度的目标溶剂到样品中,然后进行检测并比较测定值和添加量来实现。

c.选择性:评估方法的选择性,即是否能准确地检测目标溶剂,而不受其他干扰物质的影响。

这可以通过检测不同组成和浓度的干扰物质,并确定它们对目标溶剂检测的影响来实现。

d.精密度:评估方法的重复性和中间精密度,即多次重复测定样品的浓度变异程度。

这可以通过重复测定一系列样品,并计算标准偏差或变异系数来实现。

e.稳定性:评估方法的稳定性,即在一定时间内和特定条件下,方法的结果是否保持稳定。

这可以通过在不同时间点或储存条件下进行检测,并比较结果来实现。

4.样品处理:根据所选的检测方法,制定样品处理步骤。

这包括样品的提取、浓缩、净化等。

样品处理的目的是去除干扰物质,并集中、浓缩目标溶剂,以便更好地进行检测。

5.控制质量:在进行残留溶剂检查时,需要制定严格的质量控制标准,确保方法的有效性和结果的可靠性。

这包括使用适当的标准品和质控样品,以及进行日常仪器校准和质量控制操作等。

总之,选择和验证残留溶剂检查方法时,需要综合考虑目标溶剂的特性和检测要求,并进行充分的验证。

【讨论】溶剂残留准确度如何测?溶剂残留准确度如何做?是将残留溶剂加入到样品中呢还是加入到溶剂中(如DMF)?原料药做含量测定的准确度时一般是直接配制三个不同的浓度,每个浓度3份,残留溶剂各位大侠是怎么做的?残留溶剂加入到样品中,可以做定量限浓度,限度50%浓度,限度100%三个浓度关于残留溶剂的指导原则中讲了120%的一定要做。

我们准备选80%、100%及120%三个浓度,每个浓度三个样品,再算出其回收率。

加到样品中应该是共识。

但样品要烘干,未加之前应该没有任何残留溶剂。

另外,用顶空做还是直接进样好呢?关于残留溶剂的指导原则中讲了120%的一定要做。

我们准备选80%、100%及120%三个浓度,每个浓度三个样品,再算出其回收率。

加到样品中应该是共识。

但样品要烘干,未加之前应该没有任何残留溶剂。

另外,用顶空做还是直接进样好呢?楼上,我们以前做的报FDA的是做了120%,按照限度检查是没必要估同等对待大于120%,只要做一下专属性试验及检测限就可以了(这也是ICH的要求)。

但这样做更保险一些呀。

另外,按照《化学药物残留溶剂研究技术指导原则》优选顶空,由于我们顶空像有点问题,是否可以用直接进样呀?另外,直接进样的线性相关系要控制到多少有没有规定?顶空还是直接进样,得看待测的是什么溶剂,限度很低的响应低的,沸点低的要顶空,限度很高的,响应大的直接进样就可以了个人也认为是限度检查,没必要做准确度吧,再说样品烘干了,你也不能保证样品里没有待测溶剂啊对照溶剂按限度配制80%、100%及120%三个浓度,每个浓度三个样品,共9份。

还要进一针空白样品,根据空白样品的溶剂残留量计算出所称的9份样品中的溶剂残留量。

计算回收率时,扣除即可。

楼上,我们以前做的报FDA的是做了120%,按照限度检查是没必要估同等对待大于120%,只要做一下专属性试验及检测限就可以了(这也是ICH的要求)。

但这样做更保险一些呀。

另外,按照《化学药物残留溶剂研究技术指导原则》优选顶空,由于我们顶空像有点问题,是否可以用直接进样呀?另外,直接进样的线性相关系要控制到多少有没有规定?残留溶剂检查并不都要采用顶空,顶空有顶空的优势,但也有其劣势,需要根据测定的溶剂进行合理的选择,本人做过一些对比实验,顶空测定的RSD大于直接自动进样,如果测定物稳定,测的溶剂响应高,采用直接进样会是个不错选择。