两宋的民族关系资料

- 格式:ppt

- 大小:2.26 MB

- 文档页数:20

唐宋时期的民族交融历史作文200字唐王朝对兄弟民族实行开明的民族政策。

唐朝开放的民族政策和先进的政治经济文化,吸引着周围地区操不同语言、有着不同肤色民族的人涌入唐朝,使唐都长安遍布着胡人。

朝廷中很多重要官职由少数民族人士担任。

民间汉族和一些少数民族杂居、通婚,民族之间的交融进一步发展。

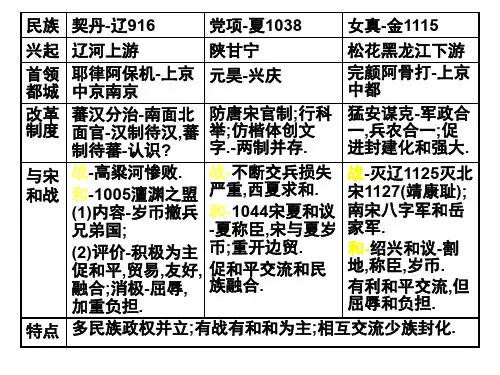

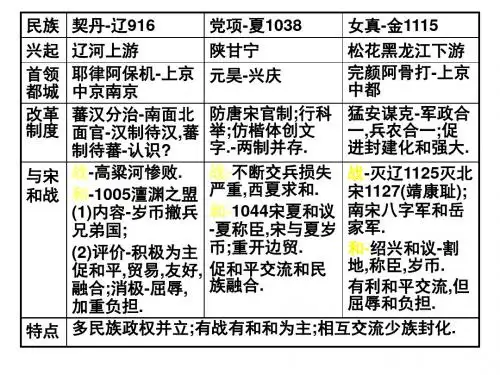

宋朝时期民族交融历史有以下特点:多民族政权并立。

宋、辽、西夏、金、蒙古各族政权相继建立。

多民族融合是历史主流。

南方宋人往北方,北方契丹,党项,女真,蒙古各族来到南方,各族人民共同劳动、生活,各民族之间的交融日益加强。

【资料拓展】唐朝时期民族融合的基本情况一、唐王朝对兄弟民族之政策比较开放,且比较成功。

岑仲勉《隋唐史》总结唐朝时期民族政策有四个特点:①不强迫同化,只顺其自然。

②不掠取俘虏分散为奴婢。

③不使杂处通婚。

④不排斥各族不同之宗教,任其自由信奉。

这种自由开放的民族政策对全国的安定团结,经济文化建设意义重大,其效果亦非常显著。

二、李唐王朝在用人上,对各族人员不分彼此,同样信任。

诚如陈寅恪所言:“李氏据帝位,主其轴心,其他诸族入则为相,出则为将。

”唐之开国,其兵力本兼府兵蕃将两类,而府兵“不堪攻战”,其主力实赖蕃将。

其著名蕃将(如史大奈,本西突厥特勒人;阿史那社尔,突厥处罗可汗之次子;执失思力,突厥酋长;契苾何力,铁勒哥论易勿施莫贺可汗之孙;黑齿常之,百济西部人;李谨行,人等)皆受太宗重用,战功卓著。

玄宗时,安禄山、哥舒翰、高仙芝等皆以少数民族出身而任节度使,天宝后有李光弼、李正己、李宝臣、李抱玉、李光颜、李克用、王思礼、王镕、仆固怀恩、乌重胤、浑瑊等少数民族位兼将相。

《北梦琐言》云:“唐自大中至咸通,白中令入拜相,次毕相,曹相确,罗相劭,权使相也,继升岩廊。

崔相慎猷曰,可以归矣,近日中书尽是蕃人。

盖以毕、白、曹、罗为蕃姓也。

”说明中唐以后,少数民族入相更为普遍。

少数民族人员出将入相,必然会对当时的政治以及社会心理产生重要影响。

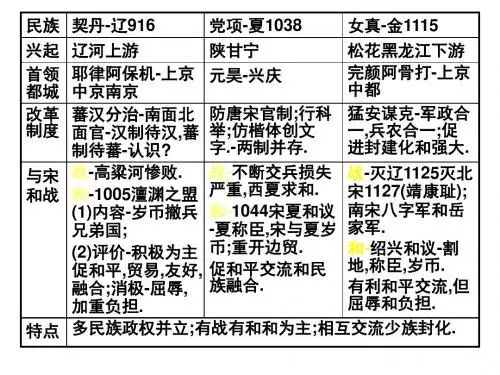

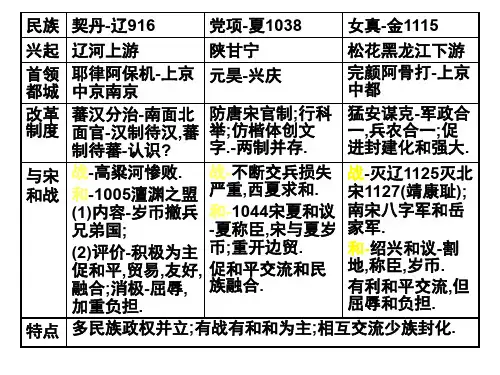

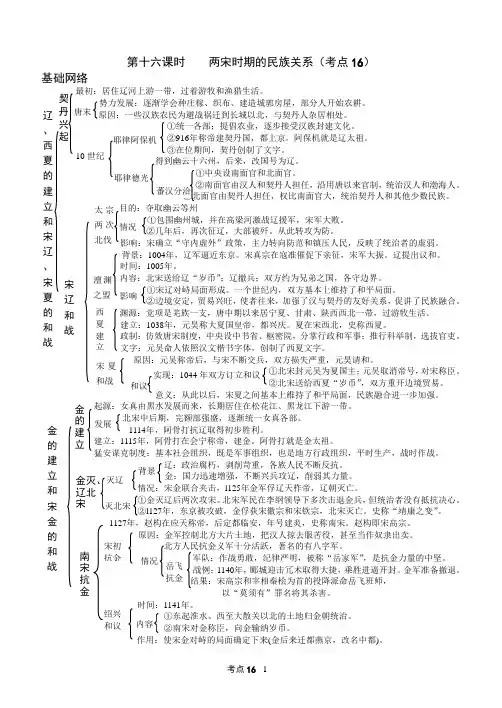

第十六课时 两宋时期的民族关系(考点16)基础网络沿用唐以来官制,统治汉人和渤海人。

加强了汉与契丹的友好关系,促讲了民族融合。

①北宋封元吴为夏国主;元吴取消帝号,对宋称臣。

②北宋送给西夏“岁币”,双方重开边境贸易。

起源:女真由黑水发展而来,长期居住在松花江、黑龙江下游一带。

北宋中后期,完额部强盛,逐渐统一女真各部。

1114年,阿骨打抗辽取得初步胜利。

建立:1115年,阿骨打在会宁称帝,建金。

阿骨打就是金太祖。

猛安谋克制度:基本社会组织,既是军事组织,也是地方行政组织,平时生产,战时作战。

辽:政治腐朽,剥削苛重,各族人民不断反抗。

金:国力迅速增强,不断兴兵攻辽,削弱其力量。

l125年金军俘辽天柞帝,辽朝灭亡。

北宋军民在李纲领导下多次击退金兵,但统治者没有抵抗决心。

。

原因:金军控制北方大片土地,把汉人掠去服苦役,甚至当作奴隶出卖。

,是抗金力量的中坚。

1140年,郾城迎击冗术取得大捷,乘胜进逼开封。

金军准备撤退。

以“莫须有”罪名将其杀害。

时间:1141年。

①东起淮水、西至大散关以北的土地归金朝统治。

②南宋对金称臣,向金输纳岁币。

作用:使宋金对峙的局面确定下来(金后来迁都燕京,改名中都)。

发展 金的建立和宋金的和战重点、难点、考点1、契丹、党项封建化进程的相同点(1)社会进程相同。

兴起之初社会形态都处于奴隶社会阶段,过着游牧生活。

(2)封建化的原因相同。

都是由于受到汉族地区先进农耕文化的影响。

(3)采取的措施相同。

都建立政权,仿效中原王朝建立各项制度,仿照汉字创制本民族文字。

(4)政治制度的特点相同。

都采取“蕃汉分治”的办法来分别管理不同民族地区。

(5)和宋朝的关系相同。

都曾和宋朝发生过大规模的战争,后又都与宋朝议和,接受宋的“岁币”,议和后都维持了较长时间的和平友好局面。

彼此间官方和民间经济文化往来频繁,进一步推动封建化进程。

2、两宋民族关系的特点、影响特点:①民族政权并立,如辽、北宋、夏的并立;南宋与金的并立。

两宋时期民族关系与社会交流150字小作文During the Song Dynasty, there was a complex relationship between different ethnic groups in China. The Han Chinese were the dominant group, but there were also significant populations of other ethnicities such as the Khitan and Jurchen.宋代的时候,中国各民族之间存在着复杂的关系。

汉族是主导群体,但还有大量其他民族如契丹族和女真族。

The interactions between these ethnic groups were often marked by conflict and tension. The Khitan and Jurchen were nomadic peoples who frequently raided settled Chinese territories, leading to animosity between the groups.这些民族之间的互动经常充满了冲突和紧张。

契丹族和女真族是游牧民族,经常袭击定居的中国领土,导致两者之间产生敌意。

Despite the conflicts, there were also periods of peaceful coexistence and cultural exchange between the different ethnic groups. Trade,intermarriage, and diplomatic alliances were common ways in which the Song Dynasty fostered relationships with neighboring peoples.尽管存在冲突,但不同民族之间也存在着和平共处和文化交流的时期。

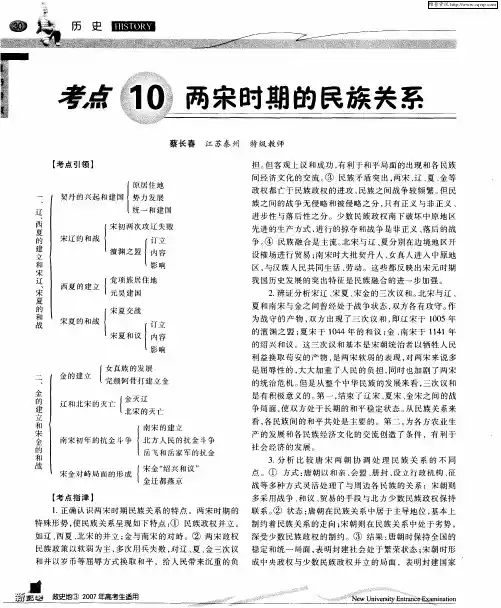

4-2两宋时期的民族关系第2课时两宋时期的民族关系1.北宋与辽的关系(1) 辽的建立①兴起:契丹族生活在辽河上游一带,过着游牧、渔猎生活,后来部分契丹人开始了农耕生活。

10 世纪初,耶律阿保机统一契丹各部;916 年,建立契丹国,定都上京,后来改国号为辽。

②制度:仿汉字偏旁创制文字,实行“蕃汉分治”的政治制度。

(2) 宋辽关系①战争:争夺的重点是幽云十六州。

概况:北宋在统一南方后先后两次对辽用兵,均失败,转入战略防御,确立了“守内虚外”的政策;北宋停止北伐后,辽统治者不断发兵南下,威胁北宋的安全。

②议和――澶渊之盟背景:1004 年,辽军逼近东京,宰相寇准力劝宋真宗亲征;在前线大挫辽军锐气,辽方提出议和,宋真宗接受;1005 年初,双方订立和议。

内容:宋每年送给辽“岁币”;辽撤兵;双方约为兄弟之国,各守边界。

影响:宋辽双方对峙局面形成,维持了一个世纪的和平局面;双方经济文化交流密切,促进了民族融合。

2.北宋与西夏的关系(1) 西夏的建立①兴起与建国:党项族居住在宁夏、甘肃、陕西西北一带,过着游牧生活;1038 年,党项族首领元昊称大夏国皇帝,都城在兴庆,史称西夏。

②制度:仿效中原建立政治制度;推行科举制,选拔人才;仿照汉字创制西夏文字。

(2) 宋夏关系①战争:元昊称帝后,与宋不断交兵,双方损失都很严重。

②宋夏议和元昊取消帝号,北宋册封元昊为夏国主,夏对宋称臣;宋每年送给西夏“岁币”;重开边境贸易。

影响:宋夏议和以后,双方基本上维持了和平局面,民族融合进一步加强。

唐宋时期处理民族关系的特点和方式的比较(1)①特点及方式:唐朝主要是挫败少数民族的进攻、设置管理机构、册封少数民族首领以及和亲等;宋朝在与少数民族的战争中处于劣势,在议和中以送“岁币”寻求妥协,两宋都被少数民族政权灭亡。

②原因:唐朝制度先进,国力强盛,少数民族社会发展相对落后,唐朝实行开明的民族政策;宋朝统治者采取“守内虚外”政策,造成求和派占优势,抵抗派受压制。

第2课时两宋时期的民族关系1.北宋与辽的关系(1) 辽的建立①兴起:契丹族生活在辽河上游一带,过着游牧、渔猎生活,后来部分契丹人开始了农耕生活。

10 世纪初,耶律阿保机统一契丹各部;916 年,建立契丹国,定都上京,后来改国号为辽。

②制度:仿汉字偏旁创制文字,实行“蕃汉分治”的政治制度。

(2) 宋辽关系①战争:争夺的重点是幽云十六州。

概况:北宋在统一南方后先后两次对辽用兵,均失败,转入战略防御,确立了“守内虚外”的政策;北宋停止北伐后,辽统治者不断发兵南下,威胁北宋的安全。

②议和――澶渊之盟背景:1004 年,辽军逼近东京,宰相寇准力劝宋真宗亲征;在前线大挫辽军锐气,辽方提出议和,宋真宗接受;1005 年初,双方订立和议。

内容:宋每年送给辽“岁币”;辽撤兵;双方约为兄弟之国,各守边界。

影响:宋辽双方对峙局面形成,维持了一个世纪的和平局面;双方经济文化交流密切,促进了民族融合。

2.北宋与西夏的关系(1) 西夏的建立①兴起与建国:党项族居住在宁夏、甘肃、陕西西北一带,过着游牧生活;1038 年,党项族首领元昊称大夏国皇帝,都城在兴庆,史称西夏。

②制度:仿效中原建立政治制度;推行科举制,选拔人才;仿照汉字创制西夏文字。

(2) 宋夏关系①战争:元昊称帝后,与宋不断交兵,双方损失都很严重。

②宋夏议和元昊取消帝号,北宋册封元昊为夏国主,夏对宋称臣;宋每年送给西夏“岁币”;重开边境贸易。

影响:宋夏议和以后,双方基本上维持了和平局面,民族融合进一步加强。

唐宋时期处理民族关系的特点和方式的比较(1)①特点及方式:唐朝主要是挫败少数民族的进攻、设置管理机构、册封少数民族首领以及和亲等;宋朝在与少数民族的战争中处于劣势,在议和中以送“岁币”寻求妥协,两宋都被少数民族政权灭亡。