两宋民族关系

- 格式:ppt

- 大小:204.00 KB

- 文档页数:10

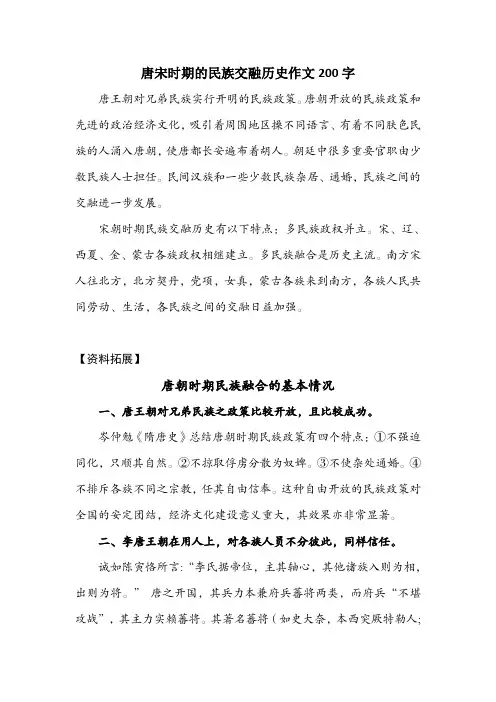

唐宋时期的民族交融历史作文200字唐王朝对兄弟民族实行开明的民族政策。

唐朝开放的民族政策和先进的政治经济文化,吸引着周围地区操不同语言、有着不同肤色民族的人涌入唐朝,使唐都长安遍布着胡人。

朝廷中很多重要官职由少数民族人士担任。

民间汉族和一些少数民族杂居、通婚,民族之间的交融进一步发展。

宋朝时期民族交融历史有以下特点:多民族政权并立。

宋、辽、西夏、金、蒙古各族政权相继建立。

多民族融合是历史主流。

南方宋人往北方,北方契丹,党项,女真,蒙古各族来到南方,各族人民共同劳动、生活,各民族之间的交融日益加强。

【资料拓展】唐朝时期民族融合的基本情况一、唐王朝对兄弟民族之政策比较开放,且比较成功。

岑仲勉《隋唐史》总结唐朝时期民族政策有四个特点:①不强迫同化,只顺其自然。

②不掠取俘虏分散为奴婢。

③不使杂处通婚。

④不排斥各族不同之宗教,任其自由信奉。

这种自由开放的民族政策对全国的安定团结,经济文化建设意义重大,其效果亦非常显著。

二、李唐王朝在用人上,对各族人员不分彼此,同样信任。

诚如陈寅恪所言:“李氏据帝位,主其轴心,其他诸族入则为相,出则为将。

”唐之开国,其兵力本兼府兵蕃将两类,而府兵“不堪攻战”,其主力实赖蕃将。

其著名蕃将(如史大奈,本西突厥特勒人;阿史那社尔,突厥处罗可汗之次子;执失思力,突厥酋长;契苾何力,铁勒哥论易勿施莫贺可汗之孙;黑齿常之,百济西部人;李谨行,人等)皆受太宗重用,战功卓著。

玄宗时,安禄山、哥舒翰、高仙芝等皆以少数民族出身而任节度使,天宝后有李光弼、李正己、李宝臣、李抱玉、李光颜、李克用、王思礼、王镕、仆固怀恩、乌重胤、浑瑊等少数民族位兼将相。

《北梦琐言》云:“唐自大中至咸通,白中令入拜相,次毕相,曹相确,罗相劭,权使相也,继升岩廊。

崔相慎猷曰,可以归矣,近日中书尽是蕃人。

盖以毕、白、曹、罗为蕃姓也。

”说明中唐以后,少数民族入相更为普遍。

少数民族人员出将入相,必然会对当时的政治以及社会心理产生重要影响。

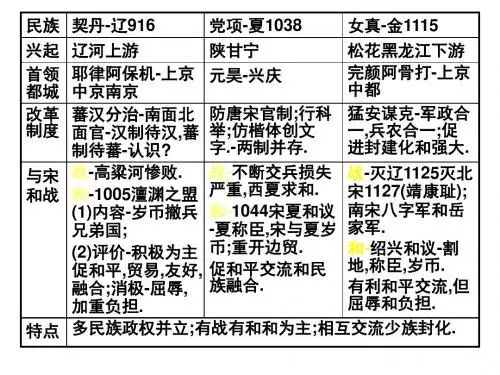

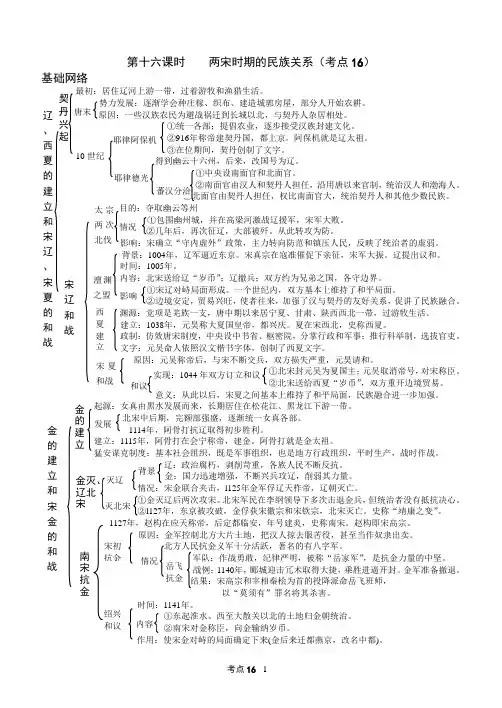

第十六课时 两宋时期的民族关系(考点16)基础网络沿用唐以来官制,统治汉人和渤海人。

加强了汉与契丹的友好关系,促讲了民族融合。

①北宋封元吴为夏国主;元吴取消帝号,对宋称臣。

②北宋送给西夏“岁币”,双方重开边境贸易。

起源:女真由黑水发展而来,长期居住在松花江、黑龙江下游一带。

北宋中后期,完额部强盛,逐渐统一女真各部。

1114年,阿骨打抗辽取得初步胜利。

建立:1115年,阿骨打在会宁称帝,建金。

阿骨打就是金太祖。

猛安谋克制度:基本社会组织,既是军事组织,也是地方行政组织,平时生产,战时作战。

辽:政治腐朽,剥削苛重,各族人民不断反抗。

金:国力迅速增强,不断兴兵攻辽,削弱其力量。

l125年金军俘辽天柞帝,辽朝灭亡。

北宋军民在李纲领导下多次击退金兵,但统治者没有抵抗决心。

。

原因:金军控制北方大片土地,把汉人掠去服苦役,甚至当作奴隶出卖。

,是抗金力量的中坚。

1140年,郾城迎击冗术取得大捷,乘胜进逼开封。

金军准备撤退。

以“莫须有”罪名将其杀害。

时间:1141年。

①东起淮水、西至大散关以北的土地归金朝统治。

②南宋对金称臣,向金输纳岁币。

作用:使宋金对峙的局面确定下来(金后来迁都燕京,改名中都)。

发展 金的建立和宋金的和战重点、难点、考点1、契丹、党项封建化进程的相同点(1)社会进程相同。

兴起之初社会形态都处于奴隶社会阶段,过着游牧生活。

(2)封建化的原因相同。

都是由于受到汉族地区先进农耕文化的影响。

(3)采取的措施相同。

都建立政权,仿效中原王朝建立各项制度,仿照汉字创制本民族文字。

(4)政治制度的特点相同。

都采取“蕃汉分治”的办法来分别管理不同民族地区。

(5)和宋朝的关系相同。

都曾和宋朝发生过大规模的战争,后又都与宋朝议和,接受宋的“岁币”,议和后都维持了较长时间的和平友好局面。

彼此间官方和民间经济文化往来频繁,进一步推动封建化进程。

2、两宋民族关系的特点、影响特点:①民族政权并立,如辽、北宋、夏的并立;南宋与金的并立。

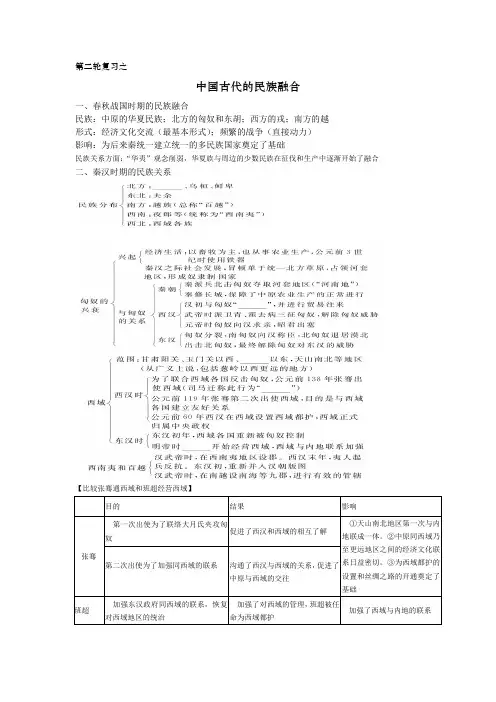

第二轮复习之中国古代的民族融合一、春秋战国时期的民族融合民族:中原的华夏民族;北方的匈奴和东胡;西方的戎;南方的越 形式:经济文化交流(最基本形式);频繁的战争(直接动力) 影响:为后来秦统一建立统一的多民族国家奠定了基础民族关系方面:“华夷”观念削弱,华夏族与周边的少数民族在征伐和生产中逐渐开始了融合二、秦汉时期的民族关系【比较张骞通西域和班超经营西域】例1 [2010·重庆卷] 我国著名历史学家翦伯赞说:“张骞在公元前127年发现西域,其当时对中国人的刺激,正像后来1492年哥伦布发现美洲对于欧洲人的刺激是一样的。

”翦伯赞观点的正确性是因为其看到了() A.张骞开辟了通向西域的殖民道路B.哥伦布发现美洲同张骞发现西域影响完全相同C.张骞的行动对于以后中西文化的交流作出了突出的贡献D.张骞来到西域完全是出于经济目的【秦汉时期我国民族关系发展的特点、原因和影响】(1)民族关系发展的特点①中央加强了对边疆地区的有效管辖,如秦始皇平定南越后,设三郡进行管理;汉武帝在西南夷地区设郡,西汉在西域设西域都护等。

②加快了对边疆地区的开发,如秦开发珠江流域,匈奴开发蒙古高原等。

③各族人民友好往来和各民族间进行经济文化交流,如昭君出塞,密切了汉匈关系,互市兴旺起来,文化往来增多。

张骞通西域密切了中原同西域乃至更远地区之间的经济文化联系,促进了西域社会的进步,丰富了中原的物质生活。

(2)民族关系发展的原因①秦汉时期,国家统一,经济文化发展。

②统治者采取了有效政策,促进了民族关系的发展。

(3)民族关系发展的影响①促进了我国古代经济文化的发展,促进了我国统一多民族国家的形成和发展。

②带动了对外关系的发展,如丝绸之路的开辟等。

例2汉武帝时,细君公主居乌孙作诗曰:“吾家嫁我兮天一方,远托异国兮乌孙王。

穹庐为室兮旃为墙,以肉为食兮酪为浆……”你能从诗中获取的信息有()①细君公主远嫁乌孙政治联姻②细君公主对生活不习惯③细君公主远嫁异国,促进了两国经济往来④反映了当时西域的生产、生活情况A.①②③B.②③④C.①②④D.②③三、隋唐统一多民族国家的发展3【汉武帝和唐太宗处理民族关系的相似点】(1)都打败了少数民族贵族的骚扰,稳定了北部边境。

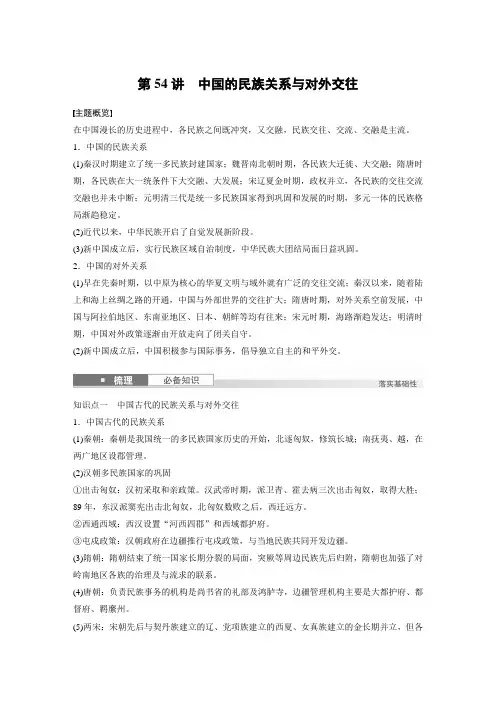

第54讲中国的民族关系与对外交往主题概览在中国漫长的历史进程中,各民族之间既冲突,又交融,民族交往、交流、交融是主流。

1.中国的民族关系(1)秦汉时期建立了统一多民族封建国家;魏晋南北朝时期,各民族大迁徙、大交融;隋唐时期,各民族在大一统条件下大交融、大发展;宋辽夏金时期,政权并立,各民族的交往交流交融也并未中断;元明清三代是统一多民族国家得到巩固和发展的时期,多元一体的民族格局渐趋稳定。

(2)近代以来,中华民族开启了自觉发展新阶段。

(3)新中国成立后,实行民族区域自治制度,中华民族大团结局面日益巩固。

2.中国的对外关系(1)早在先秦时期,以中原为核心的华夏文明与域外就有广泛的交往交流;秦汉以来,随着陆上和海上丝绸之路的开通,中国与外部世界的交往扩大;隋唐时期,对外关系空前发展,中国与阿拉伯地区、东南亚地区、日本、朝鲜等均有往来;宋元时期,海路渐趋发达;明清时期,中国对外政策逐渐由开放走向了闭关自守。

(2)新中国成立后,中国积极参与国际事务,倡导独立自主的和平外交。

知识点一中国古代的民族关系与对外交往1.中国古代的民族关系(1)秦朝:秦朝是我国统一的多民族国家历史的开始,北逐匈奴,修筑长城;南抚夷、越,在两广地区设郡管理。

(2)汉朝多民族国家的巩固①出击匈奴:汉初采取和亲政策。

汉武帝时期,派卫青、霍去病三次出击匈奴,取得大胜;89年,东汉派窦宪出击北匈奴,北匈奴数败之后,西迁远方。

②西通西域:西汉设置“河西四郡”和西域都护府。

③屯戍政策:汉朝政府在边疆推行屯戍政策,与当地民族共同开发边疆。

(3)隋朝:隋朝结束了统一国家长期分裂的局面,突厥等周边民族先后归附,隋朝也加强了对岭南地区各族的治理及与流求的联系。

(4)唐朝:负责民族事务的机构是尚书省的礼部及鸿胪寺,边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州。

(5)两宋:宋朝先后与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金长期并立,但各民族间的交往交流交融从没有中断过。

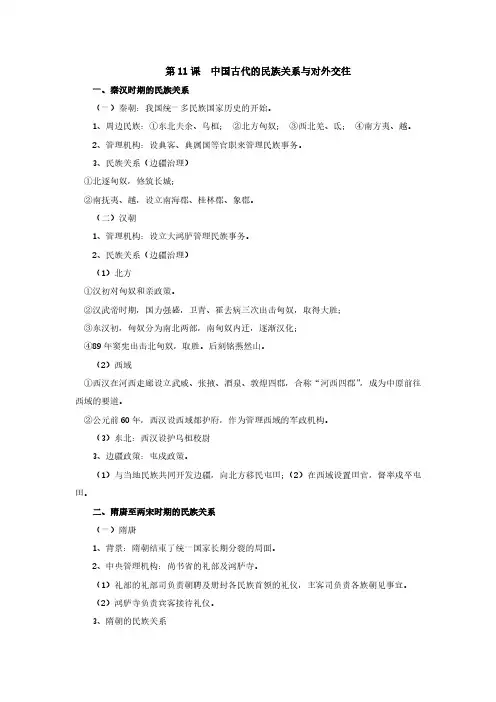

第11课中国古代的民族关系与对外交往一、秦汉时期的民族关系(一)秦朝:我国统一多民族国家历史的开始。

1、周边民族:①东北夫余、乌桓;②北方匈奴;③西北羌、氐;④南方夷、越。

2、管理机构:设典客、典属国等官职来管理民族事务。

3、民族关系(边疆治理)①北逐匈奴,修筑长城;②南抚夷、越,设立南海郡、桂林郡、象郡。

(二)汉朝1、管理机构:设立大鸿胪管理民族事务。

2、民族关系(边疆治理)(1)北方①汉初对匈奴和亲政策。

②汉武帝时期,国力强盛,卫青、霍去病三次出击匈奴,取得大胜;③东汉初,匈奴分为南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化;④89年窦宪出击北匈奴,取胜。

后刻铭燕然山。

(2)西域①西汉在河西走廊设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,合称“河西四郡”,成为中原前往西域的要道。

②公元前60年,西汉设西域都护府,作为管理西域的军政机构。

(3)东北:西汉设护乌桓校尉3、边疆政策:屯戍政策。

(1)与当地民族共同开发边疆,向北方移民屯田;(2)在西域设置田官,督率戍卒屯田。

二、隋唐至两宋时期的民族关系(一)隋唐1、背景:隋朝结束了统一国家长期分裂的局面。

2、中央管理机构:尚书省的礼部及鸿胪寺。

(1)礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜。

(2)鸿胪寺负责宾客接待礼仪。

3、隋朝的民族关系①突厥、吐谷浑、党项等周边各族先后归附。

②加强了对岭南地区各族的统治。

589年,百越首领冼夫人迎接隋军统帅韦洸(guang )进入广州,她被册封为谯国夫人,为隋朝治理岭南起到了重要作用。

③边疆政策:在边疆推行郡县制,但往往以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

④加强与流求接触,曾三次派人抵达流求。

4、唐朝民族关系(1)边疆地区有突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权。

唐朝政府与它们都保持密切联系。

(2)西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”。

(3)与吐蕃:①和亲,文成公主、金城公主先后入藏。

②会盟:唐蕃之间数次会盟。

(4)与南诏:南诏的13个王中有10人经唐朝加封,南诏王多次遣子弟入唐学习。

部编版七年级下册历史7、8、9课知识点汇总七下历史第7课《辽、西夏与北宋的并立》知识点宋朝的时代特点:政治上:多民族政权并存的时代经济上:经济重心南移一、契丹族与党项族1、契丹族①兴起隋唐时期,契丹族与汉族联系日益密切。

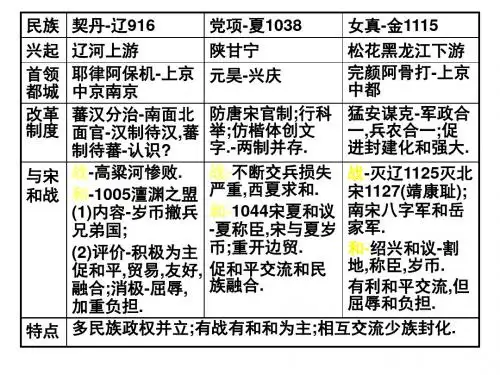

唐末,北方汉人北出长城,带去了先进的生产技术和生活方式;到9世纪后期,契丹已有农耕、冶铁和纺织等产业,并开始建筑房屋、城邑②建国10世纪初,契丹族首领耶律阿保机统一契丹各部,建立政权,都城在上京临潢府③发展阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强2、党项族①兴起:唐朝时期,党项族与中原文化的接触逐渐增多,社会生产有所发展②建国:11世纪前期,元吴称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏③发展:元吴仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律,并鼓励垦荒,发展农牧经济,还创制了西夏文字.2、西夏与北宋的关系(1)战:元昊称帝后,多次亲率军队进攻北宋,宋朝节节败退,损失惨重。

获胜的西夏也遭受损耗,人民困苦(2)和:北宋与西夏进行和谈,订立了宋夏和约,元昊向宋称臣,宋给西夏岁币。

议和后,宋夏边界贸易兴旺。

七下历史第8课《金与南宋的对峙》知识点两宋时期各族政权比较表:二.金灭辽及北宋四、两宋时期民族关系的特点及影响。

(1)特点:①民族政权并立存在。

三、商业贸易的繁荣(1)商业:宋代商业的繁荣超过了前代。

①城市:最大的商业城市是开封和杭州;城市中的店铺不断增加;经商的时间不再受限制,出现了早市和夜市。

②乡镇:乡镇形成了新的商业区—草市。

③城乡市镇:城乡之间的市镇发展成为重要的商业贸易区。

(2)海外贸易:宋朝的海外贸易也超过前代,成为当时世界上从事海外贸易的重要国家。

①广州、泉州是闻名世界的大商港。

中国商船的踪迹,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸。

②朝廷鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司加以管理。

③南宋的外贸所得,在财政收入中占有重要地位。

(3)纸币出现:北宋前期,四川地区出现世界上最早的纸币“交子”。

高考历史:第11课中国古代的民族关系和对外关系【本课思维导图】第11课古代的民族关系与对外交往一、古代的民族关系1、秦朝是我国统一多民族国家历史的发端周边民族:如东北的夫余、乌桓,北方的匈奴,西北的羌、氐,南方的夷、越中央机构:典客和典属国来管理民族事务军事打击:击匈奴修长城、抚夷越凿灵渠行政管理:北设九原郡、代郡和辽东郡、南设桂林郡、南海郡和象郡【典客】九卿之一,掌邦交和边陲部族事务【典属国】掌与少数民族交往的事务,汉并入大鸿胪(汉代掌民族事务机构)秦将非华夏族的地方行政区划分为两类:①在归降的少数民族地区设属邦管理少数民族地区,属邦之下由“蛮夷君长”袭用原有的统治方式,与郡平级,(汉避刘邦讳,改称“典属国”,并入大鸿庐)②在被征服的少数民族地区设道,与县平级。

2、汉朝中央机构:大鸿胪政治联姻:汉初与匈奴和亲+东汉昭君出塞军事打击:西汉卫青霍去病三伐匈奴获胜、东汉窦固败北匈奴,刻铭燕然山行政管理:设河西四郡(敦煌、张掖、武威、酒泉)、设西域都护府(军事行政机构)、东北西汉设护乌桓校尉经济政策:推行屯戍政策,移民屯田❷隋发展民族关系的主要史实:①北部归附:北、西部的突厥、吐谷浑和党项②治理岭南:册封百越首领冼夫人为谯国夫人③推行郡县:以当地豪酋大姓为官员①政策:开明开放包容措施:灵活多样刚柔相济②作用:开发了边疆,疆域空前辽阔,促进民族交流,推动了民族融合,有利于多民族国家的巩固和发展5、两宋民族关系:①多个民族政权并立:北宋与辽和西夏并立、南宋与金对峙②两宋和少数民族关系:战争-议和-交流③民族间战争是短暂的,是支流;民族间和平交流是长期的,是民族关系发展的主流④在中原先进文化和民族融合的影响下,周边各族迅速封建化,推动着多民族国家巩固发展6、元朝特点:元对边疆治理:由间接的因而治转变为直接的行政管理,进一步促进了边疆和内地一体化措施:①“行汉法”且推行“四等人制”②忽必烈封八思巴为帝师,领宣政院,管理佛教和藏族事务③在东北和云南等地设置行省,征发赋役7、明朝措施:①中央机构:礼部、鸿胪寺和提督四夷馆②防御设施:修长城,设“九边”军镇③经济交流:辽东、宣府和大同设“马市”④边疆管理:卫所和土司制度(因俗而治)⑤西藏管理:敕封首领,建立羁縻都司8、清朝巩固统一多民族国家措施:①中央机构:理藩院②北方:政治联姻,加强对漠南蒙古控制、平定准噶尔部叛乱,设乌里雅苏台将军③西北:平定大小和卓叛乱,伊犁将军和、西宁将军,欢迎土尔扈特部回归祖国。

两宋时代特征政治:1.国家统一,民族交融交融2.中央集权制度继续完善:官僚制度的发展,文官制度的发展经济:1.商品经济的发展,城市的繁荣2.对外贸易的发展3.租佃关系的日益普遍4.经济重心南移的完成与巩固思想:1.理学的形成,儒学变得思变化哲理化文化:世俗化,平民化,科技成就遥遥领先★文化下移文官政治(宋代)原因:政治:重文抑武的政策经济:人身关系逐渐减落、松弛,租佃关系的日益普遍选官:科举制不断完善教育:官学,私学的发展→提高了社会的整体水平,也为文官制度奠定了基础理论:宋明理学让士大夫们的社会责任感空前提高,塑造了中华民族的爱国情怀的精神历史意义:积极性:1.宋代文官制度使传统的“贵族政治”“武人政治”基本退出历史舞台,宋代文官制度使权力收放自如,提高了官僚集团的整体素质。

2.书院兴起,推动了文学科学的发展,学者辈出,经学史学文学科学技术等甚为发达,培育了独树一帜的政治文化(以天下为己任的社会责任感),有利于加强中央集权,君主专制局限性:政出多门;效率低下;冗费杂多,财政拮据;容易造成党争,头重尾轻;地方凋敝官僚制度北宋:重文抑武的政策中央集权(对地方)1.文官出任地方长官知州,节度使逐渐变成虚衔2.设诸路转运司统管地方财政,保护各州赋税绝大部分上缴朝廷3.将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地4.设四监司,共同与知州签署文书,彼此制约君主专制(皇权)二府三司制:由枢密院(调兵)掌管军政,与三衙(统兵)分权;三司专管财政与宰相分权,并增设参知政事为副相。

→兵将分离、重文抑武。

台谏合一北宋时期官僚制度发展的因素文官政治:中央集权的加强,科举制度不断完善,士阶层地位提高;门阀政治影响变小(商品经济冲击庄园经济的结果)北宋初期加强中央集权制的特点和影响(1)特点①重文轻武,实行文人治国。

②分割地方权力,高度集权于中央。

③强干弱枝,守内虚外。

(2)影响①积极性:调整统治阶级内部关系,结束了唐末五代以来的分裂制据局面,加强了中央集权,巩固了国家统一。

第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化从公元907年后梁建立到公元1368年元朝灭亡,我国经历了五代、辽、宋、夏、金、元时期,共四百六十多年,这是中国历史上又一次国家大分裂和民族大融合时期。

在这一时期,以汉族为主的两宋政权和蒙古族建立的元朝,进一步加强中央集权;契丹、党项、女真等少数民族政权先后与两宋并立。

那时候,战争虽然一度频繁,但各民族政治、经济、文化交流密切,少数民族政权都不同程度受到汉族先进的经济文化影响,民族融合进一步加强。

全国的经济重心转移到南方,农业、手工业、商业发展水平超过了前代。

这一时期,文化上成就突出,西方国家望尘莫及:平民毕昇发明活字印刷术,指南针得到普遍应用,火药武器得到不断改进,这些都对世界文明进步起到重要作用。

同时,理学产生,宋词和元曲繁荣,世俗文学出现,推动着中华文化进一步发展。

为了增加政府的财政收入,巩固统治,各政权统治者都推行了开明的对外政策,南方海外贸易空前发展,对外交往范围较大。

1.北宋中央集权的强化(1)原因:一是要求结束唐朝后期分裂割据的局面,二是赵匡胤建立宋朝后,为防止和陈桥兵变相类似的兵变重演,采取加强中央集权的政策。

其措施:军权集中、行政权集中、财权和司法权集中。

(2)影响:一方面是解决藩镇割据,对维护国家统一起了重要作用,也有利于当时社会经济的发展。

另一方面却种下北宋“积贫积弱”的祸根,严重削弱了军队的战斗力;形成了叠床架屋的官僚机构;大大加重了国家的财政负担;引起社会矛盾的激化,最终导致北宋中期出现严重的社会危机。

2.辽、宋、夏、金元时期文化繁荣的原因一是两宋时期的经济发展,南方经济超过了北方,达到我国封建经济发展的最高阶段,仍处于世界领先地位。

二是结束了五代十国的分裂割据局面,加强了中央集权的统治,使中原和南方出现了相对安定的局面。

三是汉族政权和少数民族政权并立,民族融合加强,促使各族文化共同提高。

四是对外交往有了重大发展,我国的先进文化传播到世界各地,同时也吸收了外来文化。