多发性硬化的诊断与治疗

- 格式:ppt

- 大小:4.35 MB

- 文档页数:71

多发性硬化的诊断标准

多发性硬化(Multiple Sclerosis, MS)是一种常见的神经系统疾病,其诊断依赖于一系列的临床表现、影像学检查和实验室检测。

根据国际上的共识,多发性硬化的诊断标准主要包括以下几个方面:

1. 临床表现,多发性硬化的临床表现多种多样,常见的症状包括感觉异常、视力障碍、肌肉无力、共济失调、疲劳等。

这些症状的出现需要符合特定的时间和空间特征,例如在不同时间出现的多个症状,或者同一时间出现的多个症状。

2. 神经影像学检查,脑部和脊髓的磁共振成像(MRI)是多发性硬化诊断的重要手段。

在影像学上,多发性硬化患者常常出现多发性脱髓鞘病变,这些病变在时间和空间上分布广泛,有助于支持多发性硬化的诊断。

3. 脑脊液检测,脑脊液检测对于多发性硬化的诊断同样具有重要意义。

多发性硬化患者的脑脊液中可出现特异性的蛋白质和细胞改变,例如蛋白质的增加和淋巴细胞的增多。

4. 排除其他疾病,多发性硬化的诊断需要排除其他可能引起类似症状的疾病,例如颅内占位性病变、脊髓炎症性疾病等。

通过仔细的病史询问、体格检查和辅助检查,可以排除这些疾病,从而确保多发性硬化的诊断准确性。

总的来说,多发性硬化的诊断需要综合临床表现、影像学检查和实验室检测,同时排除其他可能的疾病。

在诊断过程中,医生需要全面了解患者的病史、详细询问症状和体征,进行必要的检查和评估,以确保诊断的准确性和及时性。

希望通过本文的介绍,能够帮助医生和患者更好地了解多发性硬化的诊断标准,从而更好地进行诊断和治疗。

多发性硬化诊断和治疗中国专家共识一、本文概述多发性硬化(Multiple Sclerosis,MS)是一种慢性、进行性的中枢神经系统自身免疫性疾病,其主要病理特征为中枢神经系统白质内多发性脱髓鞘斑块形成。

由于MS病因复杂,临床表现多样,诊断与治疗存在诸多挑战。

近年来,随着MS基础与临床研究的深入,新的诊断技术和治疗方法不断涌现,为提高我国MS的诊疗水平,我们组织国内相关领域专家,结合国内外最新研究成果和临床实践,制定了《多发性硬化诊断和治疗中国专家共识》。

本共识旨在规范我国MS的诊断标准、治疗原则和随访管理,为临床医生提供科学、合理的诊疗建议。

同时,也希望通过本共识的推广与实施,提升我国MS的诊疗水平,为患者提供更为精准、有效的治疗,改善其生活质量。

本共识的内容涵盖了MS的流行病学、临床表现、辅助检查、诊断标准、治疗原则和随访管理等方面,重点介绍了近年来在MS基础和临床研究方面取得的新进展,以及针对MS患者的个体化治疗策略。

我们希望通过本共识的发布,能为广大临床医生提供一个全面、系统的MS诊疗参考,推动我国MS诊疗事业的不断发展。

在接下来的章节中,我们将详细阐述MS的各个方面的内容,包括诊断方法的选择、治疗原则的制定、以及患者的长期管理等方面,以期为我国MS的诊疗工作提供有益的参考和指导。

二、多发性硬化的临床表现多发性硬化(Multiple Sclerosis, MS)是一种慢性、进行性的中枢神经系统自身免疫性疾病,以中枢神经系统白质内多发性脱髓鞘病变为特点。

其临床表现多样,个体差异较大,但多数患者具有以下典型症状。

肢体无力:最常见的首发症状,表现为不对称的肢体无力,如下肢重于上肢,可伴有感觉异常,如麻木、刺痛等。

视觉障碍:约有一半的患者会出现视力下降、复视、眼球活动障碍等视神经炎的表现。

平衡失调:部分患者会出现共济失调,表现为行走不稳、步态蹒跚等。

膀胱功能障碍:表现为尿频、尿急、尿不尽等症状,严重者可出现尿潴留或尿失禁。

神经内科实习医生的心得体会多发性硬化症的诊断与治疗进展神经内科实习医生的心得体会:多发性硬化症的诊断与治疗进展多发性硬化症(Multiple Sclerosis,简称MS)是一种中枢神经系统的慢性自身免疫性疾病,其主要特点是脱髓鞘病变。

作为神经内科实习医生,我在日常工作中接触到了许多MS患者,并且亲身参与了他们的诊断和治疗过程。

通过这段实习经历,我深刻认识到MS的诊断与治疗进展,下面将针对这一主题进行论述。

一、MS的诊断在临床实践中,MS的诊断并不是一件容易的事情,通常需要结合患者的病史、临床表现、体格检查、神经影像学及实验室检查等多个方面进行综合分析。

下面将从这几个方面来叙述。

1. 病史对于疑似MS的患者,详细的病史询问是至关重要的,包括起病方式、发作特点、发作间歇期、家族史等等。

这些病史信息可以为诊断提供重要线索。

2. 临床表现MS的临床表现因患者而异,主要包括感觉障碍、运动障碍、眼神经病变、脑神经病变、脊髓损害等。

注意观察患者的症状和体征表现,合理判断是否为MS。

3. 体格检查通过神经学体格检查可以了解患者的神经系统功能情况,如肌力、感觉、反射、眼底等方面。

这些检查结果可以协助诊断医生进行判断。

4. 神经影像学脑及脊髓MRI成像是MS的重要辅助诊断手段。

MS患者的MRI扫描通常会显示出多个灶性病变,这些病变多呈现为白质高信号病灶,有助于确定MS的诊断。

5. 实验室检查实验室检查主要是通过脑脊液的检验来辅助MS的诊断。

MS患者的脑脊液中可出现淋巴细胞增多、蛋白含量增高、γ球蛋白升高等特点。

二、MS的治疗进展近年来,随着医学技术的进步,MS的治疗手段也在不断发展。

下面将从药物治疗、康复治疗和辅助治疗三个方面进行论述。

1. 药物治疗目前,国际上常用的MS治疗药物主要包括:干扰素、甲氨蝶呤、背脂醇等。

这些药物能够通过不同机制来减少MS的发作次数和病情的进展。

2. 康复治疗康复治疗在MS的整体管理中占有重要地位,可以提高患者的生活质量及功能状况。

多发性硬化的临床表现、检查、治疗和预防一、概述:建议就诊于神经内科。

多发性硬化(MS)是一种以中枢神经系统白质炎性脱髓鞘为主要病理特点的自身免疫病,本病青、中年多见,女性多于男性,大多数患者表现为反复发作的神经功能障碍,多次缓解复发,病情每况愈下。

最常累及的部位为脑室周围白质、视神经、脊髓、脑干和小脑。

其主要临床特点是症状体征的空间多发性和病程的时间多发性。

多发性硬化呈全球性分布,不同的地区发病率不同,我国属低发病区,估计目前全球多发性硬化年轻患者约有100万人。

流行病学与地理分布、种族差异和移民影响有关。

二、临床表现:(一)视力障碍;(二)肢体无力;(三)感觉异常;(四)共济失调;(五)自主神经功能障碍(六)神经症状和认知功能障碍;(七)发作性症状;(八)其他症状:风湿病、类风湿综合征、干燥综合征等。

三、检查:1、脑脊液检查:压力多正常,蛋白含量增高,以球蛋白为主。

主要检查有无免疫球蛋白及OB;亦可计算合并血清白蛋白及免疫球蛋白而换算的IgG index:如果大于0.7,显示脊髓内制造免疫球蛋白。

事实上,脑脊髓液的发炎细胞及蛋白质虽然升高,但若发炎细胞>50/mm3、蛋白质>100mg/dl便要考虑其他鉴别诊断。

2、电生理检查:在发现亚临床病灶方面有一定的敏感度,可协助早期诊断,同时还可以观察多发性硬化的病情变化。

3、影像学检查:头颅CT或MRI可见病损部位有斑块异常信号。

四、治疗:迄今为止,尚无有效根治多发性硬化的措施,治疗的主要目的是抑制急性期炎性脱髓鞘病变进展,避免可能促使复发的因素,尽可能减少复发次数。

(一)、免疫干预治疗:1、皮质激素:是急性发作和复发的主要治疗药物。

2、β~干扰素:免疫调节。

3、口服免疫耐受:本药耐受性较好。

4、免疫抑制剂:能减轻多发性硬化的症状,但对于MRI显示的脱髓鞘病灶无减少趋势。

5、单克隆抗体6、血浆置换疗法(PE)7、静脉注射人免疫球蛋白(IVIG)(二)、对症治疗:多发性硬化的有些症状是由疾病直接引起的,有些则是由于功能障碍导致的,常使患者异常痛苦,影响日常生活,故应特别重视多发性硬化的对症处理。

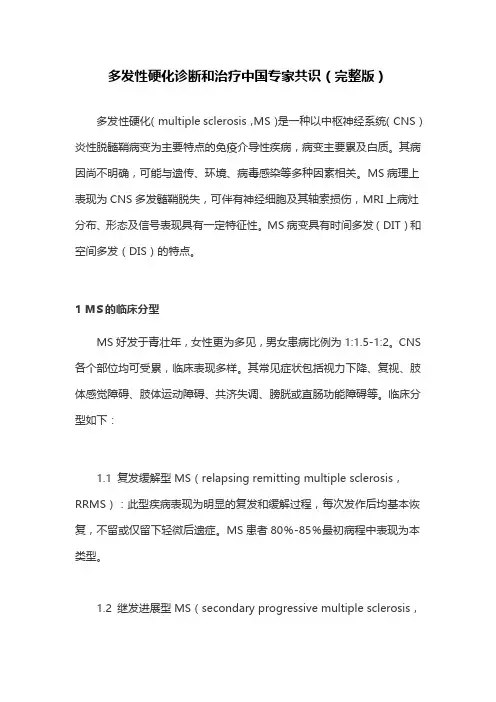

多发性硬化诊断和治疗中国专家共识(完整版)多发性硬化(multiple sclerosis,MS)是一种以中枢神经系统(CNS)炎性脱髓鞘病变为主要特点的免疫介导性疾病,病变主要累及白质。

其病因尚不明确,可能与遗传、环境、病毒感染等多种因素相关。

MS病理上表现为CNS多发髓鞘脱失,可伴有神经细胞及其轴索损伤,MRI上病灶分布、形态及信号表现具有一定特征性。

MS病变具有时间多发(DIT)和空间多发(DIS)的特点。

1 MS的临床分型MS好发于青壮年,女性更为多见,男女患病比例为1:1.5-1:2。

CNS 各个部位均可受累,临床表现多样。

其常见症状包括视力下降、复视、肢体感觉障碍、肢体运动障碍、共济失调、膀胱或直肠功能障碍等。

临床分型如下:1.1 复发缓解型MS(relapsing remitting multiple sclerosis,RRMS):此型疾病表现为明显的复发和缓解过程,每次发作后均基本恢复,不留或仅留下轻微后遗症。

MS患者80%-85%最初病程中表现为本类型。

1.2 继发进展型MS(secondary progressive multiple sclerosis,SPMS):约50%的RRMS患者在患病10-15年后疾病不再有复发缓解,呈缓慢进行性加重过程。

1.3 原发进展型MS(primary progressive multiple sclerosis,PPMS):此型病程大于1年,疾病呈缓慢进行性加重,无缓解复发过程。

约10%的MS患者表现为本类型。

1.4 其他类型:根据MS的发病及预后情况,有以下2种少见临床类型作为补充,其与前面国际通用临床病程分型存在一定交叉。

1.4.1 良性型MS(benign MS):少部分MS患者在发病15年内几乎不留任何神经系统残留症状及体征,日常生活和工作无明显影响。

目前对良性型MS无法做出早期预测。

1.4.2 恶性型MS(malignant MS):又名爆发型MS(fulminant MS)或Marburg变异型MS(Marburg variant MS),疾病呈爆发起病,短时间内迅速达到高峰,神经功能严重受损甚至死亡。

多发性硬化诊断和治疗中国专家共识(完整版)MS诊断应基于临床表现、影像学和实验室检查,同时排除其他可能引起相似表现的疾病。

MS诊断需符合以下条件:2.1.1存在CNS多发病灶,具有时间多发和空间多发的特点;2.1.2排除其他疾病引起的相似表现;2.1.3存在免疫介导的异常反应,如脑脊液中免疫球蛋白G(IgG)的增高和/或免疫球蛋白G(IgG)的脑脊液/血清比值(Q值)的异常升高;2.1.4具有临床分型特点。

2.2诊断流程:MS的诊断流程应包括以下步骤:2.2.1详细了解病史、临床表现和体征,进行神经系统和全身系统检查;2.2.2进行影像学检查,如MRI、CT等;2.2.3进行脑脊液检查,包括蛋白质、细胞、免疫球蛋白等指标的检测;2.2.4进行其他实验室检查,如视觉诱发电位、脑干诱发电位、视神经诱发电位等;2.2.5根据以上检查结果进行综合分析,制定诊断方案。

3 MS的治疗3.1治疗原则:MS的治疗应基于病情分型、病程、临床表现和影像学表现等多方面考虑,制定个体化治疗方案。

治疗原则包括以下方面:3.1.1缓解症状,提高生活质量;3.1.2控制疾病进展,减少病损形成;3.1.3改善神经功能,促进康复;3.1.4预防和治疗并发症,如感染、深静脉血栓等。

3.2治疗方法:MS的治疗方法包括药物治疗、康复治疗、手术治疗等。

药物治疗是MS治疗的主要手段,主要包括以下几类药物:3.2.1免疫抑制剂:如干扰素β、甲基泼尼松龙、丙种球蛋白等;3.2.2免疫调节剂:如胞磷胆碱、丙种球蛋白、利妥昔单抗等;3.2.3症状治疗药物:如抗病毒药物、抗抑郁药物、抗惊厥药物等。

3.3治疗进展性MS:对于进展性MS,目前尚无特效药物,治疗方法主要包括以下几种:3.3.1康复治疗:如物理治疗、语言治疗、职业治疗等;3.3.2支持治疗:如营养支持、抗感染治疗、深静脉血栓预防等;3.3.3新药研究:如微生物疫苗、干细胞治疗、基因治疗等。

神经内科多发性硬化患者诊治规范一、定义多发性硬化(MS)是一种中枢神经系统炎性脱髓鞘疾病。

临床表现各种各样,取决于CNS硬化斑块的部位。

具有反复发作(时间上多发性)和多部位受累(空间上多发性)的临床特点,疾病晚期往往造成患者残疾,影响生活质量。

二、流行病学MS的发病率、患病率与地区的纬度有关。

纬度越大MS 发病率越高。

MS患病率高的地区是北欧、中欧、前苏联欧洲部分的中西部、美国北部、加拿大南部、新西兰和澳大利亚西南部地区;低发病区是亚洲、非洲大部分地区、阿拉斯加、墨西哥、南美洲北部的加勒比海地区。

苏格兰北部、雪特兰岛及奥克尼群岛的患病率高达100/10万~300/10万人,是迄今为止患病率最高的地区。

我国是MS的低发区,遗憾的是尚无详细的流行病学资料。

从笔者收治的患者分布来看,主要来自于东北三省、内蒙古、山西等地区。

人种不同对发病亦有一定影响。

北美及欧洲的高加索人MS的患病率高于非洲黑种人及亚洲人。

尽管MS在有色人种中患病率低,但在世界各地的分布也是不均匀的,即高纬度地区其患病率高,低纬度患病率低。

人种不仅影响MS易感性,而且也影响MS的表现形式包括临床表现、病变部位、病程及预后。

在日本及中国,MS患者常有视神经及脊髓的严重受累,而小脑受累少见。

CSF中IgG指数升高及出现寡克隆区带者较少见。

头部MRI多数正常。

MS的发病年龄通常在15~50岁,2/3的患者发病年龄为20~40岁。

一般女性多见,女:男=2:1。

移民能改变MS的危险性,移民者MS患病率与其所移居地相同。

易感个体在早期(通常小于15岁)由MS高发病区移居到低发区其患MS的危险性随之降低,在此时间后从高发区移居到低发区并不影响患MS的危险性。

MS的发病也与遗传因素有关。

MS在患者亲属中的患病率较普通人群高;单卵双胞胎的患MS概率是双卵双胞胎的6~10倍;MS与某些HLA基因型相关联。

三、病理基本病理改变为髓鞘脱失及炎性细胞浸润。

采用淀粉样前体蛋白(APP)免疫组化技术分析,MS病灶早期即有轴索的明显损害,其神经功能缺损可能与此关系更密切,因此目前日益受到重视。