高等有机化学课件1-第一章 取代基效应

- 格式:pdf

- 大小:644.87 KB

- 文档页数:55

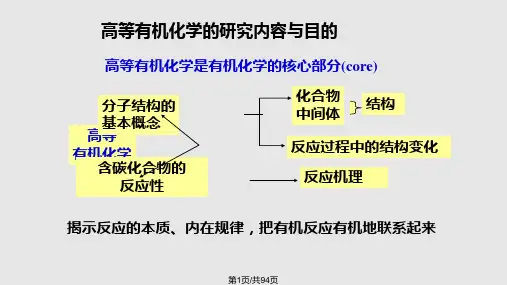

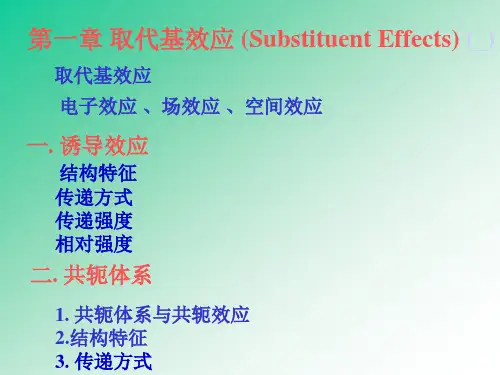

有机化学中的取代基效应在绪论中,我们提到了有机化合物可以按分子内的官能团进行分类。

官能团的性质在较大程度上决定了这类化合物的理化性质。

例如,羟基化合物一般都可以电离出质子,显示出酸性。

醇类化合物一般属于弱酸性物质,其酸性比水还弱。

酚类化合物的酸性则比水的明显要强,羧酸的酸性更强,属于中等强度的酸。

磺酸是一类酸性与硫酸相当的强酸。

几个代表性羟基化合物的pKa如下所示:羟基化合物(CH3)3COH CH3OH H2O C6H5OH CH3COOH CF3COOH C6H5SO3H pKa 18 17 15.74 9.99 4.76 0.23 -6.5很显然,不同类型的羟基化合物所呈现的酸性强度存在巨大的差别。

那么,究竟是何种因素导致酸性的这种巨大差异呢?第一章中已经述及,一种物质的酸性强弱取决于其电离出质子的能力大小,而质子的电离能力又取决于O–H键的键能和极性大小。

因此,上述pKa 值的差异说明,与羟基氧原子相连的基团的性质对O–H键的键能和极性产生了很大的影响。

为了更好地了解这些基团的影响,本章将系统地对这些基团影响官能团性质的方式进行介绍。

第一节共价键的极性与诱导效应有机化合物的基本结构是由碳氢所组成的。

由于碳原子和氢原子的电负性非常接近,分别为2.2和2.1,它们形成共价键时,成键的共用电子对在碳原子和氢原子核外出现的几率十分接近,这种共价键的极性很低,称为非极性共价键。

除了C–H键以外,常见的非极性共价键还包括C–C、C=C和C≡C键等。

形成共价键的两个原子若电负性差别较大,那么成键电子对出现在电负性大的原子核周围的几率会大于出现在电负性小的原子核周围的几率,这样就使得该共价键呈现极性。

常见的极性共价键包括C–X(碳卤键)、C–O、C=O、C–N、O–H、N–H、C=N、C≡N、N=O等。

一、诱导效应的定义共价键极性的产生会进一步影响分子内其它原子核周围的电子云密度分布情况。

以正丙烷分子为例,它属于非极性分子,其分子内各碳原子周围的电子云密度基本相同。