长骨偏心膨胀性病变诊断与鉴别诊断

- 格式:doc

- 大小:2.05 MB

- 文档页数:24

2023康疗医学影像学练习题库(附参考答案)一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1.肺部基本病变不包括()A、纤维化B、空洞与空腔C、肺结核D、结节与肿块正确答案:C2.男,12岁,右小腿红肿、痛三周,X线右胫骨上干骺端、骨干见大量斑片状低密度区,边缘模糊,骨皮质旁见层状骨膜反应,最可能诊断()A、急性化脓性骨髓炎B、骨结核C、成骨型骨肉瘤D、溶骨型骨肉瘤正确答案:A3.下列哪项检查可不使用造影剂()A、CTB、MRC、X线胃肠道造影D、DS正确答案:B4.关于MRI的特点,下列哪项正确()A、MRI图像为黑白图像B、多序列多参数成像C、软组织分辨率高D、以上均正确正确答案:D5.星形细胞瘤分四级,不属Ⅳ级星形细胞瘤典型特点的是()A、有占位效应B、瘤周水肿明显C、不规则环形强化D、无明显强化正确答案:D6.胸部正位片肺纹理主要由以下哪种结构组成()A、小叶间隔B、淋巴组织C、支气管D、血管正确答案:D7.以下哪项不是骨肉瘤的诊断特征()A、浸润性骨质破坏B、骨端偏侧性囊性病变C、好发于11-20岁D、肿瘤骨生成正确答案:B8.肺内见一空洞,以下哪项特征提示为肺结核()A、空洞周围见多发斑片状、条索状高密度影B、空洞内有液平C、空洞内壁有结节样突起D、空洞呈偏心性正确答案:A9.关于正常肺门、肺纹理、膈肌的描述,错误的是()A、肺门影主要由肺动脉、肺静脉、支气管构成B、左肺门较右肺门高C、下肺纹理较上肺纹理多,右下肺纹理较左下肺纹理多D、左膈顶较右膈顶高正确答案:D10.T1WI及T2WI均表现为高信号是()A、脑膜瘤B、星形细胞瘤C、转移瘤D、亚急脑出血E、垂体大腺瘤正确答案:A11.以下病变中常表现为爆米花样钙化的肺肿瘤是()A、结核球B、肺癌C、肺错构瘤D、平滑肌瘤正确答案:C12.骨软骨瘤影像学表现是()A、多见于老年人,多发各型骨质破坏,通常无骨膜反应B、骨质破坏,死骨形成C、好发于长骨骨端,背离关节面生长的骨性突起D、骨质疏松,关节间隙狭窄,关节面骨质破坏E、浸润性骨质破坏,骨膜三角正确答案:C13.关于超声成像下列哪项是错误的()A、“灰”区代表低回声B、“红”区代表强回声C、“白”区代表高回声D、“黑”区代表无回声正确答案:B14.肱骨外上髁骨化中心常出现年龄()A、10岁B、9岁C、12岁D、11岁正确答案:C15.男,23岁,受凉后寒颤、高热伴咳嗽2天。

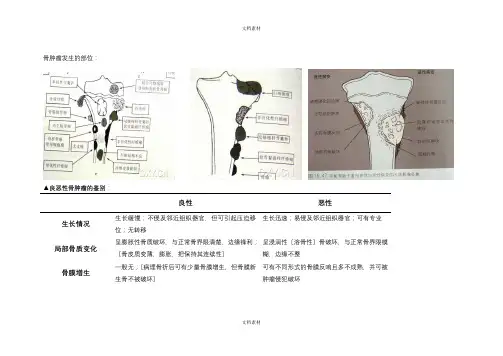

骨骼系统的基本病变第一节检查方法正常骨骼系统的X 线表现二、骨骼系统的基本病变骨与关节创伤一、骨折骨与软组织的感染良恶性骨肿瘤的鉴别良性恶性生长情况慢、不侵及邻近软组织快、易侵及周围但可压迫、无转移软组织、有转移骨质破坏呈囊状、膨胀性破坏、境呈溶骨性破坏,境界清、锐利;骨皮质连续界不清,边缘不整骨膜增生一般无骨膜增生多出现不同形式的骨膜增生,并可破坏软组织改变多无肿胀或肿块形成软组织肿块,境界不清晰。

(一)、良性骨肿瘤 1、骨巨细胞瘤临床表现: 骨巨细胞瘤好于20~40岁青壮年,好发部位以股骨下端,胫骨上端多见;其次为肱骨远端;主要表现为局部疼痛、肿胀和压痛;较大肿瘤可有局部皮肤发热和静脉曲张。

病理:肿瘤质软而脆,似肉芽组织,血管丰富,易出血;主要由单核基质细胞与多核巨细胞构成;按分化程度不同,可分为:良性、生长活跃和恶性。

X 线表现:骨端骨质呈横向偏心膨胀性破坏,其内可见多房或单房影,多房性者可有细小骨嵴,可见多层骨壳;一般说来,破坏区内没有钙化和骨化,无骨膜反应。

一旦破坏区骨壳不完整,出现软组织肿块提示肿瘤生长活跃;若肿瘤边缘出现筛孔状和虫蚀状骨破坏骨嵴残缺紊乱,出现明显软组织肿块者提示恶性骨巨细胞瘤。

一般肿瘤不侵犯关节软骨。

骨囊肿:为单发性骨的肿瘤样变,病因不明。

临床表现:好发于青少年,多发生于长骨干端,尤以股骨上端更为多见。

一般无症状。

病理:为一骨内囊腔,囊内含有棕色液体,外被一层纤维包膜,在骨松质内包膜周围为边缘整齐的薄层骨壳,壁包膜可见厚薄不一的纤维组织及丰富的毛细血管,还可见散在多核细胞。

X线表现:表现为卵园形或圆形,边界清晰的透亮区,有时呈多房状,其内无骨嵴;骨质破坏呈纵向偏心囊状破坏,无骨膜反应及软组织肿块;一般说来;骨质破坏区边缘骨质增生硬化不明显。

骨肉瘤:为起源于间叶组织以瘤骨形成为特征的原发性恶性骨肿瘤。

临床表现:多见于青年,以11~20岁,男性最为多见。

好发于股骨下端、胫骨上端和肱骨上端。

成骨性肿瘤(一)骨样骨瘤1.X线表现好发胫骨、股骨等长管状骨的骨干,绝大多数发生于骨皮质,其次为骨松质和骨膜下,少数发生于骨的关节囊部位;呈偏心性类圆形低密度区;皮质增厚、硬化;瘤巢具有特征性;分型:①皮质型; ②松质型;③骨膜下型。

2. CT表现瘤巢所在的骨破坏区为类圆形低密度灶,其中央可见瘤巢的不规则钙化和骨化影,周边密度较低为肿瘤未钙化的部分。

骨破坏区周围有不同程度的硬化环、皮质增厚和骨膜新生骨。

3. MRI表现未钙化部分在T1WI上呈中等或低信号, T2WI上呈高信号;钙化部分在T1WI和T2WI上均呈低信号。

肿瘤增强后强化明显。

瘤巢周围骨质硬化呈低信号,瘤周水肿和骨髓水肿T1WI呈低信号, T2W1呈高信号(图10-5-1)。

二)骨肉瘤1. X线表现(1)观察要点:①骨质破坏;不规则斑片状、虫蚀状或大片状。

②肿瘤骨;致密、絮状、毛玻璃状和针状瘤骨;3骨膜增生和Codman三角:④软组织肿块:其中可有瘤骨。

(2)X线表现分型: ①溶骨型骨肉瘤:骨质破坏的形态及部位;较大软组织肿块;骨膜反应(Codman三角),②成骨型骨肉瘤:肿瘤骨呈象牙状;放射状或不规则骨膜反应;软组织肿快或肿胀。

③混合性骨肉瘤:骨质破坏及骨质增生硬化(成骨),边界不清:软组织肿胀(或肿块);不规则骨膜反应。

@将殊类型骨肉瘤:多发硬化型骨肉瘤;骨旁骨肉瘤(图10-5-2).2. CT表现大致同线,能显示瘤体的直接征象, MPR重建对诊断和观察周围组织情况、肿瘤在髓腔内蔓延的情况有很大的意义,增强扫描对肿瘤实质部分的强化显示较好,可见明显强化,坏死部分无强化,能将肿瘤和周围正常组织区分得更清楚(图13. MRI表现MRI扫描目的在于进一步明确肿瘤的骨外扩展与髓腔浸润的范围,以及病变与邻近重要结构的关系。

发现瘤骨更敏感,显示软组织更清晰;对骨质破坏、骨膜反应、瘤骨和瘤软骨钙化在T2WI显示最好,形态表现与CT相似,但显示细小骨质改变能力不及CT;大多数肿瘤T,WI表现为不均匀低信号, T1WI表现为不均匀高信号,肿块外形不则,边缘不清楚(图10-5.4)。

骨肿瘤发生的部位:

▲良恶性骨肿瘤的鉴别:

良性恶性

生长情况生长缓慢;不侵及邻近组织器官,但可引起压迫移

位;无转移

生长迅速;易侵及邻近组织器官;可有专业

局部骨质变化呈膨胀性骨质破坏,与正常骨界限清楚,边缘锋利;

〔骨皮质变薄,膨胀,把保持其连续性〕

呈浸润性〔溶骨性〕骨破坏,与正常骨界限模

糊,边缘不整

骨膜增生一般无;〔病理骨折后可有少量骨膜增生,但骨膜新

生骨不被破坏〕

可有不同形式的骨膜反响且多不成熟,并可被

肿瘤侵犯破坏

周围软组织变化多无肿胀或肿块影,如有其边缘清楚长入软组织形成肿块,与周围组织分界不清。

骨巨细胞瘤影像学诊断标准

骨巨细胞瘤的影像学诊断标准主要包括以下几个方面:

1. 病变达软骨下骨或椎体终板:病变和关节软骨下骨或椎体终板的距离小于1cm。

2. 中心性生长:病变涉及患骨前后左右四个侧面骨皮质中的3个或4个侧面。

3. 膨胀程度:对称性患骨以正常侧为标准、非对称性患骨以相应部位上下正常层面为标准,如病变最大部位前后或左右径无增大者为无膨胀,增大小于者为轻度膨胀,增大1~2cm之间者为中度膨胀,增大大于2cm者为重度膨胀。

4. 病变周围的硬化程度:边缘的密度和邻近骨质密度一致为无硬化,高于周围骨质密度20Hu以下为轻度硬化,20-40Hu之间且硬化的长度大于1cm 为中度硬化,40Hu以上且硬化的长度大于2cm为明显硬化。

5. 软组织肿块:肿块的边缘无骨壳包绕。

6. 以5mm高度为界限将骨嵴分两类;以骨嵴数目5个为界限分多发骨嵴和少发骨嵴。

7. 病理学分级为III级、恶性巨细胞瘤或出现肺部转移者定为恶性骨巨细胞瘤。

此外,医生根据患者年龄、性别、病史、主诉、发病部位,以及局部体检发现压痛及乒乓球样触感,也不难做出判断。

具体可以咨询医生了解更准确的信息。

骨巨细胞瘤X线诊断作者:向勇来源:《中国医药导报》2009年第22期[摘要] 目的:探讨骨巨细胞瘤的平片X线特征,以及时诊断。

方法:对23例骨巨细胞瘤进行X线平片分析。

结果:骨巨细胞瘤有呈偏心性生长、膨胀性发展、骨皮质膨胀变薄如骨壳的特征,单房性溶骨破坏10例,皂泡征13例。

结论:根据骨巨细胞瘤的X平片线特征,可作出诊断。

[关键词] 骨巨细胞瘤;X线平片;骨壳;偏心性;皂泡状[中图分类号]R445.4 [文献标识码] B[文章编号] 1673-7210(2009)08(a)-114-02骨巨细胞瘤为一种常见的局部侵袭性肿瘤,富含血管,大部分为良性,部分生长活跃,也有少部分一开始就是恶性。

在我国骨巨细胞瘤是常见的骨肿瘤之一,占所有骨肿瘤的14.13%[1],据第三位,在原发骨肿瘤中仅次于骨软骨瘤和骨肉瘤。

该瘤最常累及长骨的骨端,呈膨胀性溶骨性破坏,局部刮除治疗容易复发,少数病例可肉瘤样恶变,甚至发生肺转移[2]。

及时诊断,有助于及早治疗。

现将收集的23例骨巨细胞瘤的X线平片进行分析,旨在提高对本病的诊断正确率。

1 一般资料本组23例,男性15例,女性8例,年龄16~39岁。

临床症状:局部肿胀,不同程度的疼痛,运动受限,局部皮肤温度升高,1例在病理骨折后发现。

2结果2.1病变部位肱骨上端5例,股骨上端1例,股骨下端9例,胫骨上端4例,肩胛骨1例,胸椎骨1例,髂骨1例,颅骨1例。

2.2 X线表现2.2.1 四肢长骨骨巨细胞瘤19例,骨区见偏心性的圆形或椭圆形的透亮区(图1),边缘清楚12例,边缘模糊欠规则7例,局部骨皮质膨胀变薄如壳状。

9例破坏区内有骨梁间隔,形成皂泡状;9例呈单房性溶骨破坏,其中5例边缘呈筛孔状;1例有病理骨折;1例为恶性有骨膜反应,呈溶骨性破坏,浸润性生长,软组织肿块中可见多层骨壳,经病理证实为恶性骨巨细胞瘤。

2.2.2 肩胛骨1例,左肩胛骨外侧见3 cm×5 cm大小的椭圆形透光区,边缘稍硬化,并见软组织肿胀。

骨巨细胞瘤的影像分析与鉴别诊断发表时间:2012-12-24T13:48:24.590Z 来源:《中外健康文摘》2012年第36期供稿作者:帅建军1 汪湍2[导读] 分析骨巨细胞瘤的影像学征象,总结骨巨细胞瘤的影像学特点,提高对骨巨细胞瘤的认识和诊断水平。

帅建军1 汪湍2(1新疆医科大学第四附属医院影像中心新疆乌鲁木齐 830011)(2新疆医科大学附属肿瘤医院放射科新疆乌鲁木齐 830011)【中图分类号】R445【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2012)36-0073-02【摘要】目的分析骨巨细胞瘤的影像学征象,总结骨巨细胞瘤的影像学特点,提高对骨巨细胞瘤的认识和诊断水平。

方法 26例经病理证实的各种类型骨巨细胞瘤的影像学表现的回顾性分析。

结果平片简便易行,能提供病变部位整体信息。

CT和MRI能够提供更详细信息。

结论综合运用X线平片、CT及MRI方法,与临床表现、病人一般状况相结合将提高骨巨细胞瘤诊断及鉴别诊断的准确性。

【关键词】骨巨细胞瘤放射摄影术磁共振成像影像学表现诊断鉴别骨巨细胞瘤是一种局部侵袭性的肿瘤,大部分是良性,部分生长活跃,也有少数一开始就是恶性。

在我国骨巨细胞瘤是常见的骨肿瘤之一。

约占所有骨肿瘤的14.13%,在良性肿瘤中,仅次于骨软骨瘤,比国外资料的发病率高[1]。

现收集了经手术病理证实的26例,就临床影像学资料进行了回顾性分析,并就影像学分析、鉴别诊断结合有关文献进行简要的讨论。

1资料与方法经手术病理证实的26例骨巨细胞瘤,男性16例,女性10例,年龄8~40岁,平均25岁,病程2个月~4年。

主要临床表现:局部疼痛或酸痛16例,其中剧烈疼痛3例,伴有放射痛4例;局部包块5例,不伴有疼痛及其他不适;有外伤史5例。

实验室检查均无重要异常,12病例均行X线平片检查,9例同期行CT扫描,5例同期行MRI检查(其中2例行CT、MRI扫描)。

CT扫描都采用GE公司16排螺旋CT机,进行连续扫描,层厚5mm,与层距1mm。

长骨偏心膨胀性病变诊断与鉴别诊断长骨偏心性膨胀性病变一般包括以下几个病变:1、骨巨细胞瘤2、动脉瘤样骨囊肿3、成软骨细胞瘤4、软骨黏液样纤维瘤5、非骨化性纤维瘤6、成骨细胞瘤7、血管瘤8、韧带样纤维瘤9、甲状旁腺功能亢进之棕色瘤10、良性纤维组织细胞瘤一、骨巨细胞瘤起源于骨骼的非成骨性结缔组织,肿瘤的主要组成成分类似破骨细胞。

肿瘤多见于15~30岁的青壮年期,大多在骨骺愈合后,好发于股骨远端、胫骨近端及桡骨远端。

早期仅有局部间歇性疼痛。

常因肿瘤的发展,造成局部肿胀、压痛或邻近关节活动限制等。

较大的肿瘤,可有局部皮肤温度增高、静脉曲张、压痛等症状。

影像学表现1.巨细胞瘤虽开始于干骺端近骺板处,但几乎均越过骺板向关节方向生长,且以此为主,可直达关节软骨下为止。

2.肿瘤大都局限于骨端和干骺端的松质骨内,并多向骨胳原来凸出的部分生长,使病区膨胀扩大,呈横向发展。

其轮廓常呈分叶状,皮质虽变薄,但尚完整。

其周围无骨膜反应亦无瘤组织肿块。

无肿瘤基质钙化。

3.肿瘤呈一与正常骨分界明显的密度减低区,其中可见类似多房间隔的残留骨小梁,明显时可呈"肥皂泡样"改变。

4.在发病早期或进展期,其边缘可较模糊,中间如无似间隔的骨小梁,则诊断较困难,一般多根据病变部位而拟诊。

5.病变晚期,肿瘤过度膨胀可使骨皮质破裂,且可侵入附近软组织中。

MRIT1多呈均匀低信号,出血可呈明显高信号;T2呈混杂信号,低、中等或高信号混杂,瘤组织呈相对高信号;明显强化。

读片要点:1、多见于15~30岁的青壮年期,大多在骨骺愈合后2、邻关节面生长,易向骨突部位发展3、长径与骨干垂直4、边缘多无高密度硬化或更模糊5、骨性间隔较细6、几乎没有骨膜反应和钙化,无成骨现象MRIT1多呈均匀低信号,出血可呈明显高信号;T2呈混杂信号,低、中等或高信号混杂,瘤组织呈相对高信号;明显强化。

含铁血黄素沉着、“亮斑”的出现对骨巨的诊断有一定意义。

骨巨MRI强化明显二、动脉瘤样骨囊肿好发于30岁以下青年人;部位以长骨干骺端、骨盆、脊柱多见;临床多以局部肿胀、疼痛就诊;多有外伤史。

病理上多位于骨松质、髓腔中央,少数位于皮质及骨膜;充满深红色、棕红色不凝固血液;单房或多房,有纤维骨性间隔。

发病机制1、溶骨期:静脉受阻,骨内压增高,邻骨吸收。

2、膨胀期:囊内压更高,骨缺损更大,穿破骨皮质并掀起骨膜。

3、稳定期:囊内压稳定,血腔被纤维分隔,相互沟通。

4、愈合期:囊内钙骨化,囊壁增厚,形成致密骨块影像表现偏心、吹出样膨胀性、多房或单房溶骨改变,皮质受压变薄,边界清楚伴硬化。

MRI 囊液呈长T1长T2信号,纤维骨性间隔T1T2均为低信号;病灶内有液液平面(T1上低下高,T2上高下低),较具特征性。

读片要点:1、10-20岁多见,长骨以干骺端多见2、长径与骨干平行3、很少累及关节面4、膨胀一般较明显,呈“吹出气球样”,膨胀明显可见骨膜反应,囊间隔可有钙化5、边缘光整伴硬化6、多有外伤史MRI囊液呈长T1长T2信号,纤维骨性间隔T1T2均为低信号;病灶内有液液平面(T1上低下高,T2上高下低),较具特征性。

增强为边缘强化。

三、成软骨细胞瘤多位于骨骺区(骺板软骨闭合前的骨骺部);1/3的病例发病于胫骨,其它为股骨上下端、腓骨、尺桡骨远端等;10-20岁(60-80%),5岁以下及60以上者少见。

病理早期:软骨细胞为圆形或多角形,细胞紧密排列,核大,坏死后可出现巨细胞。

中期:钙化、变性和坏死增多。

晚期:坏死区域由结缔组织取代,有类骨甚至骨性间形成,钙化骨化明显增多。

典型的呈窗格样钙化。

影像典型表现为长骨骨骺的偏心性溶骨破坏区,分叶状、边界清楚,周围有一薄的硬化环,内有钙化斑点。

MRI T1W 呈低信号,T2W呈大多为混杂高信号,软骨样基质为较高信号,钙化为低信号,出血囊变为高信号,高信号被低信号间隔分隔。

读片要点:1、10-20岁(60-80%),5岁以下及60以上者少见2、局限于骨骺或骺板3、多有完整或不完整薄层高密度硬化4、无粗厚骨嵴5、轻度膨胀、病灶较小窗格样钙化、葡萄状T2 高信号对成软骨细胞瘤有提示意义四、软骨黏液样纤维瘤起源于软骨结缔组织,主要由粘液样软骨组成。

多在10-30 岁之间发病,5岁以下,60岁以上较少发病。

好发于下肢,尤以胫骨上段最为多见,其次为股骨下端、腓骨下端、跟骨、肱骨及髂骨。

临床症状主要表现为间歇性疼痛,病程数月至数年不等。

少数患者无症状者因体检或外伤后偶然发现。

病理上肿瘤为圆形、卵圆形或分叶状,表面光滑或有圆凸状隆起。

组织结构上主要由软骨样、粘液样、和纤维组织三种成分,各种成分多少不定。

影像学表现长骨干骺端(距离骨骺线2cm左右)偏心囊状破坏,长轴与骨长轴一致,边缘清晰;髓腔侧常有硬化缘,囊壁可有骨嵴深入囊内,外侧骨皮质膨胀变薄呈波浪状,肿瘤内钙化少见。

MRI 上肿瘤信号因肿瘤成分差异而表现各异,但多表现为长T1 长T2 异常信号,软骨、黏液和陈旧血液呈高信号,增强后有明显强化。

读片要点:1、多在10-30岁之间发病,5岁以下,60岁以上较少发病2、长骨干骺端(距离骨骺线2cm 左右)3、长轴与骨长轴一致4、髓腔侧常有硬化缘,外侧骨皮质膨胀变薄呈波浪状MRI上肿瘤信号因肿瘤成分差异而表现各异,但多表现为长T1长T2异常信号,软骨、黏液和陈旧血液呈高信号,纤维组织为低信号,增强后有明显强化。

五、非骨化性纤维瘤是一种由骨髓腔结缔组织发生的良性肿瘤,无成骨趋向,故又称为"非骨化性"。

当骨骼发育趋于成熟时,可能自行消失。

一般均为单发,偶有多发。

本病好发于8~20岁青少年,其中以股骨远侧干骺端发病率最高(29%),其次为胫骨近端,腓骨两端。

早期一般无任何症状,多在外伤后发现。

少数表现为局部疼痛。

病理上,肿瘤为坚韧致密的纤维组织构成,并为骨壳所包绕。

镜下肿瘤由结缔组织细胞、多核巨细胞、泡沫细胞组成。

病灶内无成骨,周围的骨组织有反应性增生。

影像学表现影像学上根据其X线表现可分为皮质型和髓质型两种。

皮质型主要表现为病灶偏于骨干的一侧,位于皮质内或皮质下方,呈单房或多房状、圆形、卵圆形或分叶状透光区伴粗大骨嵴。

病灶长轴多平行于骨干,向骨内发展可突入髓腔,其周围有致密囊壳或硬化带环绕。

无骨化。

髓腔型表现为病灶位于长骨中心,呈单囊状或多囊状透亮区,密度较均匀有硬化边,多囊者有不规则的骨性间隙或骨嵴,局部骨皮质变薄。

MRI肿瘤成分为胶原纤维、含铁血黄素等,T2呈低信号;如含有大量组织细胞,T2呈高信号;增强后强化明显。

非骨化性纤维瘤与纤维性骨皮质缺损关系密切,大多学者认为是同一病不同期,即14岁前为纤维性骨皮质缺损,14岁后,而不自行消失,发展为非骨化性纤维瘤,或者骨化性纤维瘤。

二者有相同的好发部位和相似的组织学表现。

因此我们也认为,纤维性皮质缺损常为双侧对称性发生,一般于14岁前自行消失;如不消失,则可发展为非骨化性纤维瘤。

同时,纤维性皮质缺损多见于4~8岁儿童,有家族倾向,多于2~4年内自行消失,常多发对称性出现,呈囊状或片状骨质缺损区,无膨胀侵入髓腔改变。

读片要点:1、好发于8~20岁青少年2、干骺端偏骨干侧3、轻度膨胀多房病变4、直径大于2cm,长轴与骨干一致5、无骨化,骨嵴粗大MRI肿瘤成分为胶原纤维、含铁血黄素等,T2呈低信号;如含有大量组织细胞,T2呈高信号;增强后强化明显。

若T1、T2均为低信号,有一定特征性,反映病灶内部成熟纤维组织。

六、成骨细胞瘤长骨中好发股骨、胫骨的干骺端;多见于30岁以下;多为隐痛,服水杨酸类药物不能缓解。

病理由血供丰富的结缔组织基质及其中大量成骨细胞及巨细胞构成。

影像表现在长骨为髓腔内沿骨干长轴走向的长椭圆形地图样骨质破坏,内由斑点状、条索状骨化或钙化;边缘清楚,有硬化边;偏心性生长占46%。

MRI骨样组织T1为低信号、T2为高信号;病灶内钙化或骨化在各序列均为低信号;周围可见反应性充血水肿;增强骨样组织强化明显,钙化、骨化、囊变、出血区无强化。

读片要点:(皮质型)1、80%为30岁以下2、好发干骺端,可向骨干、骨端发展3、边缘骨硬化明显4、膨胀较轻5、斑点状、索条状钙化或骨化MRI骨样组织T1为低信号、T2为高信号;病灶内钙化或骨化在各序列均为低信号;周围可见反应性充血水肿;增强骨样组织强化明显,钙化、骨化、囊变、出血区无强化。

七、骨血管瘤可发生于任何年龄,以中年人居多;部位以椎骨和颅面骨多见,长骨也有发生。

病理上海绵状血管瘤多由大的薄壁血管及血窦构成,常见于颅骨、脊椎;毛细血管型由极度扩张的细小毛细血管构成,多见于扁骨及长骨干骺端;瘤内常有出血形成血凝块或囊腔,也可有机化血栓和静脉石形成。

影像表现发生于长骨多为蜂窝状或囊状膨胀性骨破坏,呈皂泡状、网状,可呈“枯枝状”较有特征性。

MRI 具有特征性,表现为条纹状短T1 长T2 信号,液化坏死呈长T1 长T2 信号。

读片要点:1、多见于成年人,病灶常位于骨端2、长骨病灶呈皂泡状、网状,呈“枯枝状”有一定特征性3、多有皮质膨胀和硬化边,囊内骨脊较多4、MRI 具有特征性,表现为条纹状短T1 长T2 信号八、韧带样纤维瘤是一种极为罕见的良性肿瘤。

生长缓慢,分化良好。

发病年龄多在30 岁以下,无性别差异。

好发部位以下颌骨多见,其次为股骨和骨盆。

长骨的韧带样纤维瘤多发生于干骺端。

临床表现主要为为疼痛和肿胀。

少数为病理性骨折后发现。

病理上硬性纤维瘤为灰色、黄白色,呈硬橡皮样韧硬,瘤内有时可见囊变。

镜下肿瘤由丰富的成纤维细胞及大量的胶原纤维组成。

影像学表现硬性纤维瘤主要表现为溶骨性骨质破坏,边缘清晰可见硬化环,骨皮质膨胀变薄,无骨膜反应。

有时骨质破坏区内残存骨小梁而呈肥皂泡样改变。

发生于长骨者多位于干骺端,表现为中心性骨质缺损,并沿骨的长轴分布,骨皮质变薄,周围可见硬化带。

读片要点:1、多在30岁以下,多发生于干骺端向骨干延伸2、可见硬化环3、沿骨的长轴分布4、骨嵴较粗大5、MRIT1、T2呈中等或偏低信号,信号较均匀,强化不明显九、甲状旁腺机能亢进之棕色瘤甲状旁腺功能亢进称甲旁亢,是由于甲状旁腺分泌过多的甲状旁腺素,引起钙、磷代谢失常的疾病,具有多种临床,但仅有部分病人发生骨骼改变生化检查可见血清钙增高,血清磷下降,碱性磷酸酶增高原因为甲状旁腺腺瘤或癌,甲状旁腺增生骨骼改变包括:骨质疏松,骨外膜下骨皮质吸收,局限骨质破坏等。

影像表现(棕色瘤)局限性囊状骨破坏,表现为大小不一、单个或多发的囊状透光区,与周围骨质边界清楚,较大者可向外膨胀,有时可呈多房皂泡样改变,类似巨细胞瘤,多见于长骨和下颌骨。

这种单房或多房样的囊状破坏临床又称为棕色瘤,于手术切除腺瘤后,可在短期内修复。

较大的棕色瘤常伴发病理骨折。