小脑及四脑室区占位病变

- 格式:ppt

- 大小:8.24 MB

- 文档页数:34

CT诊断报告模板正常头颅CT平扫未见异常脑实质未见异常密度区,各脑室、脑池大小形态显示正常,中线结构居中,颅骨未见异常。

脑外伤(颅脑损伤):1、左/右侧额/颞/顶部硬膜外血肿双侧额/颞/顶部颅骨内板下方可见一双凸状/梭形高密度区,密度均匀,边界清楚,脑室受压变形,中线结构向对侧移位,骨窗条件下可见双侧额/颞/顶部颅骨线性骨折,余脑内未见异常。

2、硬膜下血肿(分急性和慢性,急性为高密度,亚急性为等密度,慢性为低密度。

)双侧额/颞/顶部颅骨内板下方可见一新月状高、低或等密度,密度均匀,边界清楚,脑室受压变形,中线结构向对侧移位,骨窗条件下可见/未见骨折线,余脑内未见异常。

3、脑挫伤脑实质内见不规则低密度区,脑室可受压变形或移位,但中线结构多无移位。

余脑室脑池系统显示形态正常。

颅骨无明确骨折。

4、脑挫裂伤脑实质内见不规则低密度区,中间伴有不规则高密度,脑室受压变形移位,脑室脑池系统显示正常或变小。

颅骨无明确骨折或伴有骨折。

颅内占位性病变1、单发和多发占位(1)单发占位脑实质区可见类圆形或不规则形混合密度,中间可见囊状低密度或不规则钙化周边伴有低密度,脑室受压变形移位,中线向对侧移位,增强后病变呈不规则强化或明显增化,颅骨骨质无变化。

多见于胶质瘤。

水肿范围大病变小多见于转移瘤或3-4级胶质瘤,转移瘤多见于脑皮层(质)区。

(2)多发占位脑实质区可见多发大小不等类圆形混合密度或高密度,周围大片水肿带明显,病灶与水肿成反比,增强扫描后见病灶呈不规则环状及小结节状强化,周围水肿无强化,中线结构向左/右侧偏移。

多见于转移瘤。

脑囊虫脑实质内可见多发圆形低密度区/高密度钙化,增强扫描无强化/小结节状环形强化,并见环内头节,可有灶周水肿,脑室、池显示正常,中线无移位。

蛛网膜囊肿脑裂、脑池扩大,其内充满液体与脑脊液密度一致,边界清晰,局部脑组织可推压移位,可有局部颅骨受压变薄,增强扫描无强化,余脑实质未见异常密度,中线结构无移位。

【神经系统症状学】神经系统症状学神经系统症状学第一节 头 痛★见基础内科学。

第二节 失 眠1.失眠少于l 周属于短暂性失眠。

2.失眠l 周至1个月属于短期性失眠。

3.失眠大于1个月属于慢性失眠。

第三节 眩 晕一、概况1.眩晕是患者感到自身或周围环境物体旋转或摇动的一种主观感觉障碍,常伴有客观的平衡障碍,一般无意识障碍。

2.主要由迷路神经、前庭神经、脑干及小脑病变引起,也可由于其他系统或全身性疾病而引起。

二、发生机制梅尼埃( Meniere)病 可能是由于内耳的淋巴代谢失调,淋巴分泌过多或吸收障碍,引起内耳膜迷路积水,亦有人认为是变态反应、维生素B 族缺乏等因素所致迷路炎 常由于中耳病变(胆脂瘤、炎症性肉芽组织等)直接破坏迷路的骨壁引起,少数是炎症经血行或淋巴扩散所致药物中毒性由于对药物敏感,内耳前庭或耳蜗受损所致 晕动病 是由于乘坐车、船或飞机时,内耳迷路受到机械性刺激,引起前庭功能紊乱所致椎-基底动脉供血不足 可由动脉管腔变窄、内膜炎症、椎动脉受压或动脉舒缩功能障碍等因素所致三、病因与临床表现1.周围性眩晕(耳性眩晕)(1)梅尼埃病①以发作性眩晕伴耳呜、听力减退及眼球震颤为主要特点,严重时可伴有恶心、呕吐、面色苍白和出汗,发作多短暂,很少超过两周。

②具有复发性特点。

(2)迷路炎:多由中耳炎并发,症状同上,检查可发现鼓膜穿孔。

(3)内耳药物中毒①常由链霉素、庆大霉素及其同类药物中毒性损害所致。

②多为渐进性眩晕伴耳鸣、听力减退,常先有口周及四肢发麻。

③水杨酸制剂、奎宁、某些镇静安眠药(氯丙嗪、哌替啶等)亦可引起眩晕。

(4)前庭神经元炎①多在发热或上呼吸道感染后突然出现眩晕,伴恶心、呕吐,一般无耳鸣及听力减退。

②持续时间较长,可达6周,痊愈后很少复发。

(5)位置性眩晕①病人头部处在一定位置时出现眩晕和眼球震颤,多数不伴耳鸣及听力减退。

②可见于迷路和中枢病变。

(6)晕动病:见于晕船、晕车等,常伴恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗a2.中枢性眩晕(脑性眩晕)指前庭神经颅内段、前庭神经核及其纤维联系、小脑、大脑等的病变所引起的眩晕。

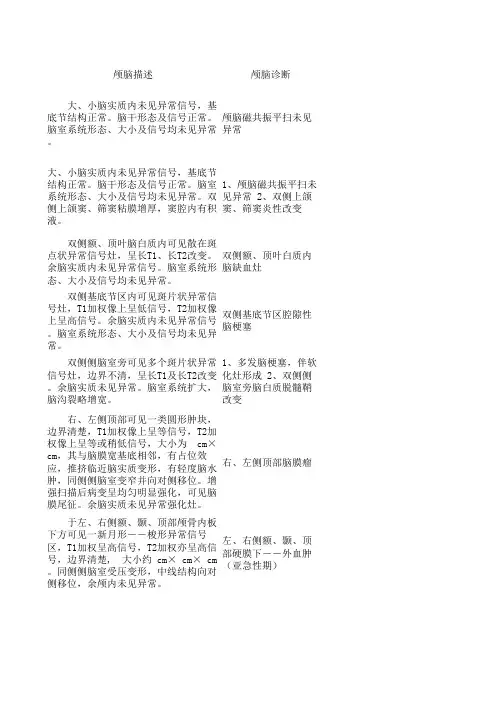

颅脑描述颅脑诊断 大、小脑实质内未见异常信号,基底节结构正常。

脑干形态及信号正常。

脑室系统形态、大小及信号均未见异常。

颅脑磁共振平扫未见异常大、小脑实质内未见异常信号,基底节结构正常。

脑干形态及信号正常。

脑室系统形态、大小及信号均未见异常。

双侧上颌窦、筛窦粘膜增厚,窦腔内有积液。

1、颅脑磁共振平扫未见异常 2、双侧上颌窦、筛窦炎性改变双侧额、顶叶脑白质内可见散在斑点状异常信号灶,呈长T1、长T2改变。

余脑实质内未见异常信号。

脑室系统形态、大小及信号均未见异常。

双侧额、顶叶白质内脑缺血灶双侧基底节区内可见斑片状异常信号灶,T1加权像上呈低信号,T2加权像上呈高信号。

余脑实质内未见异常信号。

脑室系统形态、大小及信号均未见异常。

双侧基底节区腔隙性脑梗塞双侧侧脑室旁可见多个斑片状异常信号灶,边界不清,呈长T1及长T2改变。

余脑实质未见异常。

脑室系统扩大,脑沟裂略增宽。

1、多发脑梗塞,伴软化灶形成 2、双侧侧脑室旁脑白质脱髓鞘改变右、左侧顶部可见一类圆形肿块,边界清楚,T1加权像上呈等信号,T2加权像上呈等或稍低信号,大小为 cm×cm,其与脑膜宽基底相邻,有占位效应,推挤临近脑实质变形,有轻度脑水肿,同侧侧脑室变窄并向对侧移位。

增强扫描后病变呈均匀明显强化,可见脑膜尾征。

余脑实质未见异常强化灶。

右、左侧顶部脑膜瘤 于左、右侧额、颞、顶部颅骨内板下方可见一新月形--梭形异常信号区,T1加权呈高信号,T2加权亦呈高信号,边界清楚, 大小约 cm× cm× cm 。

同侧侧脑室受压变形,中线结构向对侧移位,余颅内未见异常。

左、右侧额、颞、顶部硬膜下--外血肿(亚急性期)侧额顶部可见一类圆形占位性病灶,T1加权像上呈等低号,T2加权像上呈高信号,周围可见明显脑水肿,有占位效应,同侧侧脑室变窄,中线结构向左侧移位。

余脑实质内未见异常信号灶。

增强扫描后病变呈不均匀明显环形强化,最大直径约为2.5cm。

颅脑CT模板一、.颅脑正常表现脑实质内未见异常密度影,脑沟脑池未见异常狭窄或增宽,脑室大小形态位置正常,中线结构居中,增强:脑实质未见异常强化,脑沟脑室脑池未见异常。

检查结论:颅脑平扫未见异常。

二、脑血管病变1.脑梗死左侧脑实质内可见类扇形低密度区〔MRI:病变区为长T1长T2异常信号〕,基底部贴近大脑外表,病灶边界清晰。

临近脑回肿胀,密度减低,余脑实质及脑室、脑裂、脑沟均为见异常,中线结构居中,增强扫描左侧额顶叶病变皮质及皮质下区脑回状强化,左侧大脑中动脉细小,余脑实质未见异常强化灶。

检查结论:左侧额顶叶脑梗塞。

2.出血性脑梗死可见扇形低密度区灶〔MRI:病灶内不均匀长T1长T2,其内夹杂短T1短T2,〕,基底部贴近大脑外表,边界模糊,密度不均匀,病变内可见斑点状高密度灶,CT值约55~65HU,右基底节区密度不均匀,邻近脑回肿胀,密度减低。

脑室脑池系统未见异常,中线结构居中。

增强脑回样强化。

检查结论:右额顶叶出血性脑梗塞。

3.多发性腔隙性脑梗死双基底节区可见多发的斑点状低密度灶〔长T1长T2〕,边界欠清,病灶大小不一,直径小于1cm,侧脑室旁脑白质密度减低,侧脑室略增宽,中线结构居中检查结论:双侧基底节区多发性腔隙性脑梗死。

4.急性高血压性脑出血右侧丘脑区可见团状高密度影,边界清晰,密度较均匀,CT值约78~90HU,病灶周边可见环形低密度水肿带,出血破入双侧脑室内,右侧明显,右侧脑室体内呈高密度铸型,第三脑室内亦可见高密度积血影,右侧裂池受压变窄,中线结构略左侧移位,MRI:病变短T1短T2信号,检查结论:右侧丘脑区急性脑出血。

5.动脉瘤破裂出血鞍上池区见大片类圆形高密度影,双侧脑室之间可见高密度影充填,CT值约62HU,边界清晰,出血破如侧脑室内,脑室内出现高密度血液影,鞍上池、侧裂池、纵裂池及四叠体池内亦可见高密度影,与脑实质未见异常密度影。

中线结构居中。

检查结论:动脉瘤破裂出血。

6.脑血管畸形出血右枕叶可见多个点状高密度灶,部分于侧脑室后角融合成片,CT值约60HU,周围可见少量低密度水肿带环绕,相应右侧脑室后角及四叠体池稍受压,中线结构稍向左侧偏移。

颅内肿瘤手术的麻醉病例一一般情况患儿,女,11岁,46kg。

患儿因头痛、头晕半年,乏力伴行走不稳4个月,喷射性呕吐半个月余就诊,患儿慢性起病,上述症状逐渐加重。

查体:神志清,精神可,双瞳孔等大等圆,肌力、肌张力正常,病理征(-),指鼻试验、闭目难立征(+),步态不稳,双肺呼吸音清,心音有力,偶闻期前收缩,未及杂音,近3个月体重减轻9kg。

头颅MR示:第四脑室占位性病变,髓母细胞瘤可能性大,幕上脑积水并间质脑水肿。

ECG可见偶发单个室早,余无特殊。

诊断为后颅窝占位,完善术前准备择期手术。

麻醉过程患儿入手术室后HR80次/分,BP120/65mmHg,SpO2 100%。

静脉滴注舒芬太尼15μg,注射2%利多卡因40mg,丙泊酚100mg,罗库溴铵25mg,戊乙奎醚0.5mg,面罩给氧加压通气,胸廓起伏良好,肌松完全后经口气管内插管,6.5mm(ID),插管深度18cm,听诊双侧呼吸音对称后胶布妥善固定导管,转换为机械通气模式,设置压力控制模式PC16mmHg,I∶E= 1∶2,RR 16~22次/分,控制PETCO2在28~35mmHg范围内。

行桡动脉和股静脉穿刺置管,连续监测ABP。

术中持续泵入丙泊酚6mg/(kg·h)及瑞芬太尼0.20~0.25μg/(kg·min)维持麻醉,术中严密监护,根据手术进程和血气分析结果调整患儿的电解质平衡和血液管理,体征大致平稳。

手术历时4.5小时,出血约400ml,术中补充晶体液1300ml,胶体液500ml,输入RBC 2U,FFP100ml。

术毕前查血气示:pH7.38;PCO236mmHg;21.0mmol/L;BE- 4mmol/L;HCT28%;电解质大致正常。

患儿体征大致平稳,手术医师考虑手术时间长、创伤大,患儿带管送至ICU继续观察治疗。

给予患儿术后镇痛,PCA配方:舒芬太尼90μg,生理盐水100ml,昂丹司琼8mg,泵速2ml/h。

病理学(医学高级):神经系统疾病真题1、填空题(江南博哥)胶质瘤共同的生长方式为__________。

解析:浸润性2、填空题神经元纤维缠结电镜下可见缠结由直径7-10mm_____________构成。

解析:双螺旋微丝3、填空题脊髓灰质炎是由________引起的急性传染病,临床常伴有__________,故又称小儿麻痹症。

解析:脊髓灰质炎病毒;肢体瘫痪4、填空题根据解剖部位脑疝可分为________、_______、________。

解析:小脑扁桃体疝;海马沟回疝;扣带回疝5、填空题正常人侧卧位时脑脊液压力_________,如超过________为颅内压升高。

解析:0.6~0.8kPa;2kPa6、单选高血压病脑出血好发的部位是()A.枕叶B.基底节C.桥脑D.小脑E.顶叶本题答案:B7、多选关于流行性脑脊髓膜炎下列哪些是正确的()A.急性化脓性炎B.葡萄球菌所致C.通过消化道感染D.冬春两季多见E.多发性小软化灶本题答案:A,D8、名词解释菊形团(rosette)解析:见于髓母细胞瘤、神经母细胞瘤、视网膜母细胞瘤等肿瘤中,瘤细胞呈环状、放射状排列,中央可为纤细的神经纤维或无定型物质。

9、单选有关颅内压升高的叙述,哪项是错误的()A.侧卧位时,脑脊液持续地保持在1.0kPaB.见于颅外伤C.可发生在颅内占位性病变时D.可发生在脑脊液循环障碍时E.临床上有头痛呕吐视神经乳头水肿等表现本题答案:A10、单选女性,45岁,头痛12年,视力模糊3年。

CT示以大脑纵裂为中心的等密度肿块,增加后肿块明显强化。

术后肿块大体如图所示,镜检如图所示,该患者所患的疾病是()A.脑膜瘤B.星形胶质细胞瘤C.髓母细胞瘤D.脑血管畸形E.以上都不正确本题答案:A11、填空题狂犬病Negri小体多见于_______、______及______等部位。

解析:海马;小脑;大脑锥体细胞12、单选室管膜瘤有以下特点,除外()A.大多见于儿童和青少年B.以第四脑室最为常见C.最易发生脑脊液种植性转移D.瘤细胞排列密集,核圆或卵圆形,深染E.出现腺管状菊形团或围绕血管壁呈假菊形团排列本题答案:C13、多选在颅内疾病的过程中最常见的并发症是()A.颅内高压B.脑水肿C.下肢肌肉瘫痪D.脑积水E.脑疝本题答案:A,B,E14、单选下列哪项与流行性脑脊髓膜炎的病情进展无关()A.败血症表现B.也可累及脊髓膜C.脑膜炎症形成D.有上呼吸道感染症状E.逐渐累及脑实质本题答案:B15、单选在神经系统病变中格子细胞是指哪种细胞()A.神经细胞B.小胶质细胞C.少突胶质细胞D.雪旺细胞E.星形胶质细胞本题答案:B16、填空题 __________的检查是诊断流行性脑脊膜炎的重要依据。

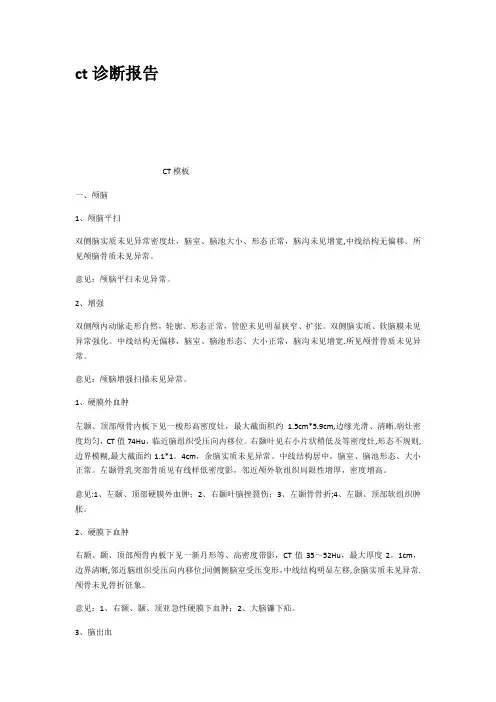

ct诊断报告CT模板一、颅脑1、颅脑平扫双侧脑实质未见异常密度灶,脑室、脑池大小、形态正常,脑沟未见增宽,中线结构无偏移。

所见颅脑骨质未见异常。

意见:颅脑平扫未见异常。

2、增强双侧颅内动脉走形自然,轮廓、形态正常,管腔未见明显狭窄、扩张。

双侧脑实质、软脑膜未见异常强化。

中线结构无偏移,脑室、脑池形态、大小正常,脑沟未见增宽.所见颅骨骨质未见异常。

意见:颅脑增强扫描未见异常。

1、硬膜外血肿左颞、顶部颅骨内板下见一梭形高密度灶,最大截面积约 1.5cm*5.9cm,边缘光滑、清晰.病灶密度均匀,CT值74Hu,临近脑组织受压向内移位。

右颞叶见右小片状稍低及等密度灶,形态不规则,边界模糊,最大截面约1.1*1。

4cm,余脑实质未见异常。

中线结构居中,脑室、脑池形态、大小正常。

左颞骨乳突部骨质见有线样低密度影,邻近颅外软组织局限性增厚,密度增高。

意见:1、左颞、顶部硬膜外血肿;2、右颞叶脑挫裂伤;3、左颞骨骨折;4、左颞、顶部软组织肿胀。

2、硬膜下血肿右额、颞、顶部颅骨内板下见一新月形等、高密度带影,CT值35~52Hu,最大厚度2。

1cm,边界清晰,邻近脑组织受压向内移位;同侧侧脑室受压变形,中线结构明显左移,余脑实质未见异常.颅骨未见骨折征象。

意见:1、右额、颞、顶亚急性硬膜下血肿;2、大脑镰下疝。

3、脑出血右侧小脑半球见一团片状高密度影,最大截面约3。

4cm*4.0cm,病灶密度均匀,CT值67Hu,边界清晰,周围可见低密度带环绕,部分层面病灶与第四脑室相连。

脑干受压、轻度变形,四叠体池受压缩小。

侧脑室、第三脑室及第四脑室形态、大小正常,内见有条片状高密度影。

余脑实质未见异常。

颅骨未见骨折征象。

意见:右侧小脑半球血肿破入脑室.4、脑梗死右侧额、颞、顶叶见有大片状低密度区(以大脑中动脉供血区分布),部分边界模糊,密度较均匀,CT 值17Hu,灰白质交界线消失,邻近脑沟变浅,同侧侧脑室受压变窄,中线结构轻度左移。

医学影像住院医师:神经系统考试题库四1、单选颅内脊索瘤与软骨瘤相鉴别中最有价值的是()A.Gd-DTPA增强扫描B.肿瘤信号特点C.钙化D.肿瘤周围水肿E.肿瘤部位正确答案:A2、单选以(江南博哥)脑室扩大表现为主的"脑萎缩"称为()A.皮质型脑萎缩B.外周型脑萎缩C.混合型脑萎缩D.髓质型脑萎缩E.以上都不对正确答案:D3、单选边缘系统不包括()A.扣带回B.海马回C.颞横回D.钩回E.杏仁核正确答案:C4、单选脑(肝)豆状核变性,脑的铜沉积并发胶质增生最显著的部位是()A.黑质B.脑干C.白质D.壳核E.小脑齿状核正确答案:D5、单选双侧大脑半球最大的连接结构是()A.大脑镰B.透明隔C.脑干D.胼胝体E.内囊正确答案:D6、单选关于脑实质脑囊虫病的CT表现,错误的是()A.周围可有水肿B.囊泡内可见小结节状致密囊虫头节影C.脑室系统扩大D.多发散在小圆形低密度影E.一般不强化正确答案:C7、单选脑裂畸形Ⅱ和Ⅲ型不同之处为()A.多小脑回和灰质异位B.软脑膜-室管膜缝C.全大脑半球裂D.可单侧或双侧E.癫痫正确答案:B8、单选新主儿缺氧性脑病,主要的CT征象除脑水肿外还包括()A.脑室扩张B.脑池增宽C.颅内出血D.脑皮层钙化E.中线移位正确答案:C9、单选MRI扫描最易显示顶枕沟的扫描位置为()A.横轴位B.矢状位C.斜位D.斜冠状位E.冠状位正确答案:B10、单选关于胼胝体毗邻结构正确的说法是()A.上连侧脑室B.下连三脑室C.内连半球纵裂D.后连枕角E.前下连终板正确答案:E11、单选外伤性CCF是指()A.颈内动脉海绵窦段分支与海绵窦直接沟通B.颈内动脉岩骨段与海绵窦直接沟通C.颈内动脉海绵窦段与海绵窦直接沟通D.颈内动脉岩骨段分支与海绵窦直接沟通E.颈外动脉与海绵窦直接沟通正确答案:C12、单选脑干不包括()A.脑桥B.延髓C.中脑D.四叠体E.丘脑正确答案:E13、多选关于Chiari畸形,描述正确的是()A.诊断Chiari畸形,MRI为首选方法B.小脑扁桃体下疝于枕大孔平面以下3mm为可疑C.Chiari畸形常合并延髓和第四脑室下移D.小脑扁桃体下疝于枕大孔平面以下5mm或以上即可确诊E.Chiari畸形常引起幕上脑积水正确答案:A, B, C, D, E14、单选舟状头畸形的颅缝闭合特点一般表现为()A.偏侧颅缝提早闭合B.矢状缝、冠状缝提早闭合C.冠状缝、人字缝提早闭合D.矢状缝、顶颞缝提早闭合E.矢状缝、人字缝提早闭合正确答案:D15、单选关于弥漫性轴索损伤,正确的是()A.临床根据病情可作出本病的诊断B.CT诊断效果最好C.MRI的诊断效果优于CTD.PET的诊断效果优于MRIE.SPECT为本病的首选检查方法正确答案:C16、单选不符合化脓性脑膜炎CT表现的是()A.基底池密度增高B.增强后脑膜强化C.脑室壁强化D.脑实质内片状低密度区E.脑室扩大正确答案:D17、单选细胞毒性水肿常见于()A.肿瘤破坏血脑屏障致脑水肿B.炎症致血脑屏障破坏形成脑水肿C.急性脑梗死致缺血坏死D.梗阻性脑积水致脑室压力增高,通过室管膜向外渗漏E.以上都不对正确答案:C18、单选脑干最常见的肿瘤是()A.室管膜瘤B.星形细胞瘤C.海绵状血管瘤D.血管母细胞瘤E.转移癌正确答案:B19、单选下列哪一类肿瘤为脑实质内肿瘤()A.脑膜瘤B.室管膜瘤C.神经纤维瘤D.星形细胞瘤E.垂体瘤正确答案:D20、多选蛛网膜下腔出血的间接征象有()A.脑积水B.脑水肿C.脑室内出血D.脑疝E.脑梗死正确答案:A, B, C, D, E21、单选生殖细胞瘤最常见的部位是()A.鞍旁区B.鞍上区C.桥小脑角区D.松果体区E.脑室内正确答案:D22、单选儿童小脑半球占位性病变,首先考虑()A.血管母细胞瘤B.髓母细胞瘤C.生殖细胞瘤D.星形细胞瘤E.室管膜瘤正确答案:B23、单选在脑梗死与脑水肿的鉴别中,哪种CT表现更倾向于脑水肿()A.灰、白质都累及B.主要发生在顶叶C.棕榈叶形态D.主要累及灰质E.脑回样强化正确答案:C24、单选男,59岁,突发剧烈头痛、呕吐,左半身不遂,CT平扫示:右侧基底节区不规则形高密度灶,边界清,CT值72HU,周围低密度水肿区,右侧脑室受压,中线结构左移。

颅内占位鉴别:

1.颅咽管瘤:常见颅内肿瘤之一,常表现为颅内压增高、内分泌紊乱、视力视野障碍,CT可

见鞍上池内囊占位,患儿无内分泌紊乱等相关表现,头颅MRI检查不支持,故排除。

2.髓母细胞瘤:颅内常见恶性肿瘤,常见于四脑室,有颅内压增高及小脑损害征,CT可见四

脑室较高密度影,患儿情况可考虑,但术中病理未提示,故排除。

3.室管膜瘤:儿童发病较成人高,可发生脑脊液流出道梗阻,出现头痛、呕吐、视乳头水肿,部分病人可出现颈部疼痛和强迫头位,患儿无相关临床表现,病理不支持,故排除。

MRI诊断报告模板MRI诊断报告模板2011年11月10日头颅颅内未见明显异常双侧大脑半球对称,灰白质对比正常,未见局灶性信号异常,各脑室、脑池大小形态正常,中线结构居中,幕下小脑、脑干无异常,矢状面扫描示垂体大小形态正常。

脑部MRA未见明显异常。

颅脑MRA示脑基底动脉环完整,双侧大脑中动脉、颈内动脉、大脑前动脉及大脑后动脉及其分支走行正常,无明显局灶性增粗或变细。

鞍内及鞍上占位性病变,性质考虑为垂体腺瘤冠状面及矢状面扫描示垂体窝扩大,鞍内及鞍上可见实性占位性病变,大小约为: X Xcm,边界清楚,T1WI呈等信号,T2WI为略高信号,增强扫描后有轻中度强化,信号均匀,病灶呈"花生米"状,在鞍隔平面受阻变窄,垂体柄受压显示不清,视交叉受压,第三脑室及双侧脑室对称性扩大积水。

垂体内小信号异常,符合垂体微腺瘤。

垂体冠状及矢状面示垂体上下径为 cm,上缘膨隆,垂体信号欠均匀,于垂体左/右侧/底部见一T1WI小低信号异常影,直径约为 cm,垂体柄向左/右侧偏移,动态增强扫描示正常垂体明显均匀强化,垂体内病灶呈低信号,鞍底骨质下陷,鞍旁及鞍上其它结构未见异常。

颅内多发占位性病变,性质考虑为脑转移瘤。

于脑内双侧大脑半球灰白质交界区可见多发大小不等类圆形病变,T1WI呈低信号,T2WI高信号,中央有坏死,显示更长T1及更长T2信号,病灶周围大片状水肿,增强扫描后病灶呈不规则环状强化,周围水肿无强化,中线结构向左/右侧偏移。

鞍内及鞍上占位性病变,性质考虑为颅咽管瘤。

矢状及冠状面扫描示鞍内及鞍上占位性病变,大小约为: X X cm, T1WI呈低信号,T2WI呈明显高信号,水抑制序列仍呈高信号,肿块边界清楚,Gd-DTPA增强扫描病灶呈环形强化,三脑室前下部受压,三脑室后部及侧脑室扩张积水,垂体受压变扁位于肿块下方。

左/右侧额/颞/顶/枕叶占位性病变,性质考虑为Ⅰ-Ⅱ级星形细胞瘤。

平扫示左/右侧额/颞/顶/枕叶见一类圆形占位性病变,大小约为 X X cm,形状规则/不规则,边界清楚/欠清楚,T1WI呈低信号,T2WI呈高信号,信号均匀/略不均匀,周围无水肿/水肿较轻, Gd-DTPA增强扫描肿瘤轻度强化/无强化,水肿不强化。

表⽪样囊肿表⽪样囊肿(epidermoid cyst),⼜名表⽪样瘤、上⽪样瘤、胆脂瘤或珍珠瘤。

该病较少见,占颅内肿瘤的0.5%-1.8%,可发⽣于任何年龄,多见于中青年,⽆明显性别差异,好发于桥⼩脑⾓及鞍旁,可以多发,⽣长缓慢,所以常在40岁左右才发现,另外约有25%发⽣在颅⾻板障和脊柱。

肿瘤起源于异位胚胎残余组织的外胚组织,是胚胎晚期在继发性脑细胞形成时,将表⽪带⼊的结果,也有⼈提出外伤起因的学说。

此类肿瘤特征的外貌,为⾊泽洁⽩的带有珍珠光泽的块状肿物,表⾯不规则,⼩结节状;瘤壁薄⽽透明,内容物为⾖渣样略带油腻的脱屑细胞堆积⽽成。

肿瘤⽣长缓慢,但对周围组织破坏较强,也有炎症作⽤,表现为反复发作的⽆菌性脑膜炎。

⼀、临床表现临床上⽆特征性症状,常因肿瘤部位不同⽽出现相应临床表现,但不论肿瘤部位,常有精神症状,另有50%常有癫痫发作的症状(⼀)桥⼩脑⾓表⽪样囊肿主要代表症状为三叉神经痛,部分有患侧⽿鸣、⽿聋、晚期出现桥⼩脑⾓综合征。

神经系统检査发现第Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ脑神经功能障碍,但⼩脑体征不明显。

【男性,28岁。

发作性左侧⾯部针刺样疼痛17天。

】颅脑MRI⽰:图A-C,左侧桥⼩脑⾓区囊性占位,边界清楚,见占位效应,脑⼲、⼩脑及四脑室明显受压,占位周围⽔肿不明显:横断⾯T2WI(图A)呈脑脊液样均匀⾼信号,T1WI(图B)呈低信号,DWI(图C)呈明显⾼信号:图D-F,横、冠、⽮状位增强扫描⽰囊性占位及囊壁均⽆明显强化。

诊断:左侧桥⼩脑⾓区占位,考虑表⽪样囊肿。

诊断依据:①囊性均质占位;②边界清楚,脑实质及颅⾻⽆侵犯,考虑为良性占位;③DWI呈⾼信号;④增强后病灶及囊壁均⽆明显强化,说明病变⽆⾎供。

下图为患者病理证实的表⽪样囊肿:(⼆)鞍区表⽪样囊肿早期主要症状为视⼒减退,视野缺损,久之可出现视神经萎缩。

少数病⼈可有内分泌障碍。

【男性,36岁。

主诉:反复短暂失神发作1年,加重1天】颅脑MRI CT平扫⽰:图A-D,右侧鞍旁见类椭圆形囊样占位,边界清楚,囊壁可见,周围见脑⽩质挤压征,瘤周⽆⽔肿:横断⾯T2WI(图A)及T1WI(图B)信号不均匀,脂肪抑制(图C)呈低信号:DWI(图D)呈低信号:图E-F,横、冠状位增强⽰病灶内⽆明显强化,囊壁呈环形强化,⽮状位⽰肿块向上⽣长呈哑铃状:图G,横断⾯CT平扫⽰,病灶呈极低密度,CT值约-67HU,边界清楚,囊壁可见钙化:图H,⽮状位CT增扫⽰病灶⽆明显强化。

颅脑描述颅脑诊断 大、小脑实质内未见异常信号,基底节结构正常。

脑干形态及信号正常。

脑室系统形态、大小及信号均未见异常。

颅脑磁共振平扫未见异常大、小脑实质内未见异常信号,基底节结构正常。

脑干形态及信号正常。

脑室系统形态、大小及信号均未见异常。

双侧上颌窦、筛窦粘膜增厚,窦腔内有积液。

1、颅脑磁共振平扫未见异常 2、双侧上颌窦、筛窦炎性改变双侧额、顶叶脑白质内可见散在斑点状异常信号灶,呈长T1、长T2改变。

余脑实质内未见异常信号。

脑室系统形态、大小及信号均未见异常。

双侧额、顶叶白质内脑缺血灶双侧基底节区内可见斑片状异常信号灶,T1加权像上呈低信号,T2加权像上呈高信号。

余脑实质内未见异常信号。

脑室系统形态、大小及信号均未见异常。

双侧基底节区腔隙性脑梗塞双侧侧脑室旁可见多个斑片状异常信号灶,边界不清,呈长T1及长T2改变。

余脑实质未见异常。

脑室系统扩大,脑沟裂略增宽。

1、多发脑梗塞,伴软化灶形成 2、双侧侧脑室旁脑白质脱髓鞘改变右、左侧顶部可见一类圆形肿块,边界清楚,T1加权像上呈等信号,T2加权像上呈等或稍低信号,大小为 cm×cm,其与脑膜宽基底相邻,有占位效应,推挤临近脑实质变形,有轻度脑水肿,同侧侧脑室变窄并向对侧移位。

增强扫描后病变呈均匀明显强化,可见脑膜尾征。

余脑实质未见异常强化灶。

右、左侧顶部脑膜瘤 于左、右侧额、颞、顶部颅骨内板下方可见一新月形--梭形异常信号区,T1加权呈高信号,T2加权亦呈高信号,边界清楚, 大小约 cm× cm× cm 。

同侧侧脑室受压变形,中线结构向对侧移位,余颅内未见异常。

左、右侧额、颞、顶部硬膜下--外血肿(亚急性期)侧额顶部可见一类圆形占位性病灶,T1加权像上呈等低号,T2加权像上呈高信号,周围可见明显脑水肿,有占位效应,同侧侧脑室变窄,中线结构向左侧移位。

余脑实质内未见异常信号灶。

增强扫描后病变呈不均匀明显环形强化,最大直径约为2.5cm。