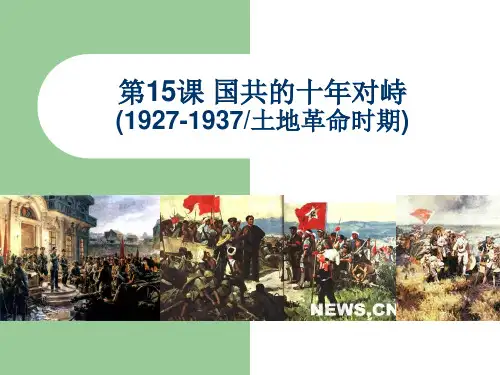

第15课 国共的十年对峙

- 格式:ppt

- 大小:7.59 MB

- 文档页数:41

![第15课 国共的十年对峙[2011]](https://uimg.taocdn.com/ca2cfdbcb9d528ea81c7799a.webp)

第15课国共的十年对峙★教学目标:1、知识与能力:(1)要求学生掌握的基础知识:南昌起义、八七会议、湘赣边界秋收起义、井冈山革命根据地的建立、“工农武装割据”的理论与实践、粉碎三次反革命“围剿”;中华苏维埃共和国临时中央政府的建立;土地革命、中央苏区的第四次、第五次反“围剿”、红军长征和遵义会议、长征胜利的历史意义。

(2)学习工农武装起义的内容,分析它们的共同点和重大的历史意义。

(3)分析理解毛泽东“工农武装割据”的实践和理论,正确认识“工农武装割据”思想和中国共产党历史上的作用。

(4)通过遵义会议和长征胜利的历史意义的学习,培养学生深入分析和正确评价历史问题的能力。

(5)分析前三次反“围剿”胜利和第五次反“围剿”失利的原因。

2、过程与方法:(1)研习和运用历史材料,在研习本课提供的较多历史材料(包括图片)的过程中,进一步认识到历史材料是认识历史的重要途径,并懂得利用所学的知识分析原始材料。

(2)问题探究与分析比较。

探究南昌起义的背景和毛泽东“工农武装割据”理论产生的条件;分析比较前三次反“围剿”的斗争胜利与第五次反“围剿”失利,从中认识毛泽东军事思想的正确性。

3、情感态度与价值观:(1)南昌起义、秋收起义是中共在革命转入低潮的形势下,开创重新聚集革命力量、独立领导武装、夺取政权的新局面;为中国革命创建人民军队,从城市转入农村,建立农村革命根据地揭开了序幕。

(2)中国共产党在革命根据地开展的土地革命和经济建设,赢得了广大农民的坚决拥护,对巩固和发展根据地起了重大作用,为革命战争的胜利奠定了坚实的基础。

(3)红军的长征是世界上前所未有的壮举;遵义会议是中国共产党政治上成熟的重要标志,是党的历史上一个生死攸关的转折点。

★教材分析:本课主要从三个方面介绍了国共十年对峙的情况:南昌起义、秋收起义和红军长征。

这些内容全方位介绍了工人阶级政党即中国共产党在国民革命运动失败后,继续领导中国新民主主义革命的曲折发展历程。

第15课国共的十年对峙(即土地革命时期)(1927——1937年)一、大革命失败后中国共产党挽救革命的斗争▲革命实践:武装起义,建立革命根据地红色政权,反围剿斗争,土地革命,根据地建设。

▲理论探索:毛泽东提出“工农武装割据思想”,以井冈山革命根据地的创建为标志,开创了中国特色的革命道路,即:建立农村革命根据地,以农村包围城市,武装夺取全国政权的道路,标志毛泽东思想形成。

▲革命的实践:(1)发动武装起义①南昌起义:A.时间:1927年8月1日(建军节);领导人:周恩来、贺龙、叶挺、朱德等。

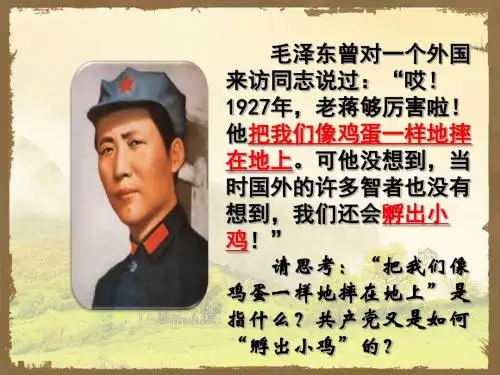

B.意义:打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,标志着中国共产党独立领导武装斗争、创建人民军队和武装夺取政权的开始。

②八七会议:1927年,汉口。

纠正陈独秀的右倾投降主义;确定开展土地革命和武装反抗国民党的总方针;决定发动秋收起义;毛泽东提出了“政权是由枪杆子中取得的”思想。

意义:中共开始了在民主革命时期的一次重大理论突破。

③秋收起义:1927年秋,毛泽东领导湘赣边起义,公开打出工农革命军旗号;文家市决策,开始放弃攻打大城市的战略,向农村转移;三湾改编,确立了党对军队的绝对领导。

④广州起义:1927年,张太雷、叶挺等领导。

(2)创建农村革命根据地:1927年9月秋收起义后,毛泽东率领工农革命军创建中国第一块农村革命根据地,即井冈山革命根据地,点燃了“工农武装割据”的星星之火。

到1930年成燎原之势。

(3)建立红色政权:中华苏维埃共和国,1931年,江西瑞金,毛泽东为主席。

(4)巩固根据地的斗争:①武装斗争→反围剿;②土地革命:打土豪,分田地,废除封建剥削。

二、革命的重大挫折与伟大转折(1)重大挫折:中共被迫战略转移,红军进行长征。

原因:①直接原因:第五次反围剿的失利。

②根本原因:王明等左倾错误。

(2)伟大转折:遵义会议(1935年贵州遵义)①背景:红军第五次反围剿失败,被迫长征;长征初期,损失严重。

②会议内容:A.纠正博古等人在军事上和组织上的左倾错误(思想上并未彻底纠正)。