科学探究凸透镜成像说课稿-沪科版(优秀教案)

- 格式:doc

- 大小:241.50 KB

- 文档页数:7

教案:4.5科学探究:凸透镜成像20232024学年沪科版物理八年级上学期一、教学内容本节课的教学内容选自沪科版物理八年级上学期第4.5章,主要涉及凸透镜成像的规律及其应用。

教材中详细介绍了凸透镜成像的实验现象、成像规律以及如何利用这些规律解决实际问题。

具体包括:1. 凸透镜成像的实验现象2. 凸透镜成像的规律3. 凸透镜成像的应用二、教学目标1. 了解凸透镜成像的实验现象,掌握凸透镜成像的规律。

2. 能够运用凸透镜成像的规律解决实际问题,如确定凸透镜的焦距、判断物体与凸透镜的距离等。

3. 培养学生的实验操作能力、观察能力和问题解决能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:凸透镜成像规律的理解和应用。

2. 教学重点:实验操作、观察和数据分析。

四、教具与学具准备1. 教具:凸透镜、蜡烛、光屏、刻度尺、实验桌等。

2. 学具:笔记本、笔、实验报告表格等。

五、教学过程1. 导入:通过一个日常生活中的实例,如放大镜观察物体,引入凸透镜成像的概念。

2. 理论讲解:介绍凸透镜成像的实验现象和规律,解释凸透镜成像的物理原理。

3. 实验操作:学生分组进行实验,观察和记录不同物距下凸透镜成像的情况。

4. 数据分析:学生根据实验数据,分析凸透镜成像的规律。

5. 应用练习:学生通过解决实际问题,如确定凸透镜的焦距、判断物体与凸透镜的距离等,巩固凸透镜成像的知识。

六、板书设计1. 凸透镜成像的实验现象2. 凸透镜成像的规律3. 凸透镜成像的应用七、作业设计1. 作业题目:(1)根据实验数据,绘制物距与像距的关系图。

(2)根据凸透镜成像的规律,判断给定物体与凸透镜的距离关系。

2. 答案:(1)根据实验数据,物距与像距的关系图应呈现出一定的规律性。

(2)根据凸透镜成像的规律,可以判断给定物体与凸透镜的距离关系,如物体在凸透镜的一倍焦距内、一倍焦距与两倍焦距之间等。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:回顾本节课的教学内容,分析学生的掌握情况,针对不足之处进行改进。

沪科版《4. 5科学探究:凸透镜成像(一)》教案教学冃标:1、能识别凸透镜和凹透镜。

.2、认识凸透镜的会聚作用和凹透镜的发散作用。

1、知道什么是凸透镜的焦点和焦距。

教学重点:1、凸透镜的会聚作用,凹透镜对光线的发散作用。

2、凸透镜的焦点、焦距。

3、培养学生“提出问题”的能力。

教学难点:培养学生“提出问题”能力,进一步熟悉探究式学习的一般过程与方法。

教学过程:一、引入提问:同学们,在生活中,你用过或见过哪些镜子?学生列举:穿衣镜,汽车后视镜,哈哈镜,老花镜,近视眼镜,放大镜,三棱镜,太阳镜等。

这节课,我们来研究生活中能让光•透过的这一类镜一一透镜。

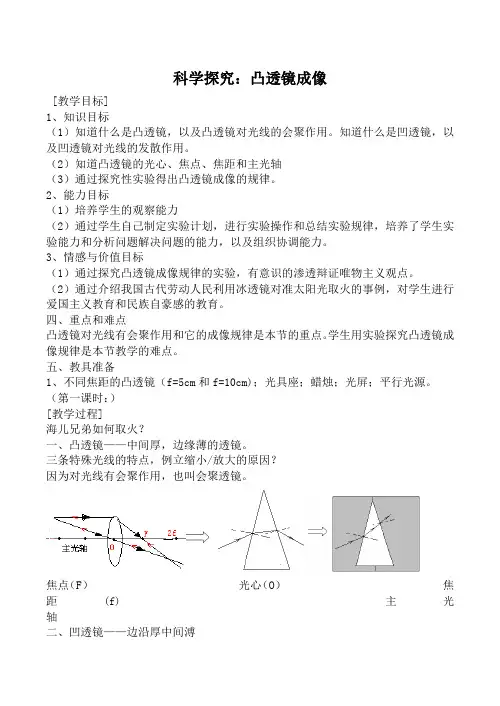

二、新课教学出示一块凸透镜,让学生观察其结构特点:中间厚,边缘薄。

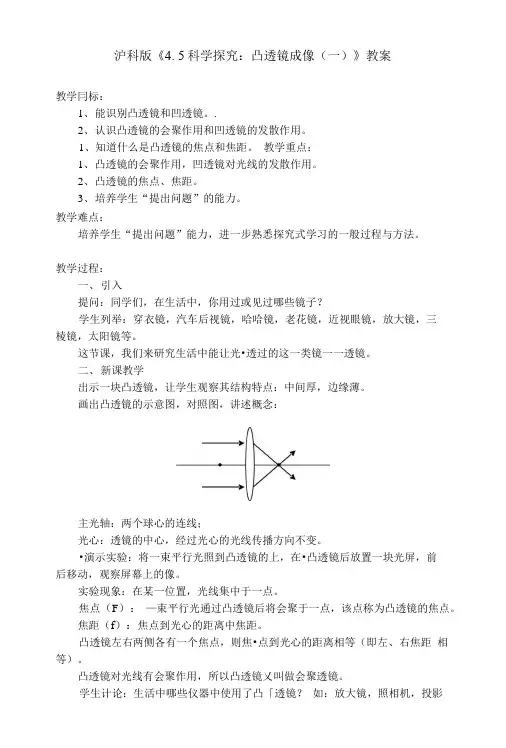

画出凸透镜的示意图,对照图,讲述概念:主光轴:两个球心的连线;光心:透镜的中心,经过光心的光线传播方向不变。

•演示实验:将一束平行光照到凸透镜的上,在•凸透镜后放置一块光屏,前后移动,观察屏幕上的像。

实验现象:在某一位置,光线集中于一点。

焦点(F):—束平行光通过凸透镜后将会聚于一点,该点称为凸透镜的焦点。

焦距(f):焦点到光心的距离中焦距。

凸透镜左右两侧各有一个焦点,则焦•点到光心的距离相等(即左、右焦距相等)。

凸透镜对光线有会聚作用,所以凸透镜乂叫做会聚透镜。

学生计论:生活中哪些仪器中使用了凸「透镜?如:放大镜,照相机,投影仪。

有可能举出:眼镜的镜片。

分析:老花镜的镜片为凸透镜,但近视镜的镜片为凹透镜。

出示凹透镜,让学生观察凹透镜与凸透镜在结构上的区别:凹透镜中间薄,边缘厚引导学生猜想,凹透镜对光线的作用。

(对光线起发散作用)引导学生设计实验,在讲台上演示实验:平行于主光轴的光线经过凹透镜后,光线向外发散,发散光线的反向延长线的交•点叫凹透镜的焦点。

焦点到凹透•镜光心的距离叫焦距。

要求学生画出光路图。

补充:冈IJ才我们用的透镜都是玻璃做的,如果用冰、水做,材料不同,会影响结论吗?将水倒入废灯泡中,观察现象。

教案:4.5 《科学探究:凸透镜成像》一、教学内容本节课的教学内容选自沪科版八年级物理全一册,第4.5节《科学探究:凸透镜成像》。

本节主要让学生了解凸透镜成像的规律,通过实验探究,使学生掌握凸透镜成像的原理,提高学生的实验操作能力和科学探究能力。

具体内容包括:1. 凸透镜成像的规律及应用;2. 影响凸透镜成像的因素;3. 凸透镜成像实验的操作步骤及注意事项。

二、教学目标1. 知道凸透镜成像的规律及应用,能解释生活中的一些现象;2. 能设计并进行凸透镜成像实验,观察并记录实验现象;3. 了解凸透镜成像原理,提高科学探究能力。

三、教学难点与重点重点:凸透镜成像的规律及应用;难点:凸透镜成像原理的理解和实验操作。

四、教具与学具准备教具:凸透镜、蜡烛、光屏、光具座、白纸、直尺;学具:同上。

五、教学过程1. 实践情景引入:让学生观察生活中的凸透镜成像现象,如放大镜、照相机等,引导学生思考凸透镜成像的原理。

2. 理论知识讲解:介绍凸透镜成像的规律及应用,讲解凸透镜成像原理。

3. 实验探究:分组进行凸透镜成像实验,观察并记录实验现象,引导学生分析实验结果,验证凸透镜成像规律。

4. 例题讲解:运用凸透镜成像原理,讲解一些与凸透镜成像相关的实际问题。

5. 随堂练习:布置一些有关凸透镜成像的练习题,让学生巩固所学知识。

六、板书设计板书内容:1. 凸透镜成像规律;2. 凸透镜成像应用;3. 凸透镜成像原理。

七、作业设计1. 描述凸透镜成像的规律,并举例说明;2. 解释生活中的一些凸透镜成像现象;3. 设计一个凸透镜成像实验,观察并记录实验现象。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:让学生进一步研究凸透镜的其他性质,如焦距、折射率等,并探索凸透镜在其他领域的应用。

重点和难点解析在上述教案中,我们需要重点关注实验探究环节。

这是因为实验探究是科学教学的核心,通过实验学生可以直观地观察到凸透镜成像的规律,从而更好地理解和掌握相关理论知识。

《科学探究凸透镜成像》说课案一、教材分析㈠、教材内容要点:1、认识凸透镜及其作用2、探究凸透镜成像规律;㈡、教材的地位和作用:《《科学探究凸透镜成像》是光的折射的一个应用。

它是在学生对生活中常用的透镜及其成像情况,获得丰富、具体的感性认识的基础上,带着问题,用探究的方法研究的内容。

本节的主要内容,就是让学生通过科学探究的活动,在认识凸透镜的基础上找出凸透镜成像的规律,让学生在全过程中自主研究,体验科学探究的全过程,从而培养科学研究方法,得出清晰的凸透镜成像规律。

㈢、教学目标《初中物理课程标准》对本部分的要求是“探究并知道凸透镜成像的规律。

了解凸透镜成像的应用”,根据课程标准要求和全面提高学生素质的需要,确定本节教学目标如下:1.知识与技能(1)知道凸透镜及其作用。

(2)知道凸透镜所成像的虚实、倒正、大小与物体位置的关系,进一步理解虚、实像概念。

2.过程与方法(1)能在探究实践中初步获得提出问题的能力。

(2)通过研究凸透镜成像规律的过程,体验科学研究的过程与方法。

(3)学习从物理现象中总结归纳科学规律的方法。

3.情感、态度和价值观(1)具有对科学的求知欲,乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理,勇于探究日常用品或新器件中的物理学原理。

(2)在探究问题的过程中,有克服困难的信心和决心,有主动与他人合作和交流的精神。

㈣、教学重难点1、教学重点凸透镜的成像规律的探究过程。

2、教学难点让学生在自己的实验数据中发现成“放大实像”和“缩小实像”的物距范围。

二、学情分析凸透镜是学生在生活中比较熟悉的,也是他们容易发生兴趣的器材。

但学生对凸透镜及作用的认识仅局限于放大镜、老花镜等,比较片面,在教学中应注意培养学生对物理的兴趣,充分发挥演示实验与学生实验的作用,迎合他们好奇、好动、好强的心理特点,调动他们学习的积极性和主动性。

三、教学方法这节课综合应用学案导学、分组实验、讨论等多种形式的教学方法四、课前准备学生:完成学案“自主预习”部分教师:每组器材:蜡烛、激光手电、焦距不同的两个凸透镜、火柴、光具座,手电筒五、教学过程设计㈠、检查预习检查学生的预习情况,本环节的目的有两个:(1)对课前预习情况进行检查,起到对课前预习的督促作用;(2)通过学生预习的反馈,了解学生对本节知识的掌握程度,进一步确定课堂教学的重点。

科学探究:凸透镜成像-沪科版八年级全一册教案一、教学目标1.能够简单介绍凸透镜的机理与成像规律;2.能够绘制物体在光学系统中的光路图和成像示意图,理解物像关系;3.能够根据凸透镜的特性解决简单的实际问题;4.培养学生的观察能力、实验技能和创新意识。

二、教学重难点1.凸透镜的基本机理与成像规律;2.物像关系的理解和光路图的绘制;3.利用凸透镜解决实际问题的方法。

三、教学过程1. 导入通过展示凸透镜和一些凸透镜的应用场景的图片,激发学生对凸透镜的认识和兴趣。

2. 理论教学2.1 凸透镜的基本机理•凸透镜是把平行光线汇聚成一个焦点的光学器件;•凸透镜的两个性质:焦距和折射率;•凸透镜的成像规律:$1/f=\\frac{1}{v}-\\frac{1}{u}$2.2 物像关系的理解和光路图的绘制•物距和像距的概念和计算方法;•物像关系的意义和特征;•根据给定的物距、像距和焦距,绘制凸透镜成像的光路图和成像示意图。

3. 实验探究设计实验,研究凸透镜的成像规律和物像关系,培养学生的观察能力和实验技能。

实验过程中需要注意安全,做好实验记录和整理。

4. 解决问题通过讲解实际问题,鼓励学生运用所学知识解决问题。

如:•一个距离为30cm的物体,通过焦距为15cm的凸透镜成像,应该放在凸透镜的哪一侧?成像距离是多少?•如果在凸透镜的前后各放一根直杆,当直杆和光轴成30度的时候,两个直杆的像的相对位置是如何的?5. 总结让学生进行课堂总结,回答以下问题:•你们对凸透镜成像的认识有哪些改变?•你们能否应用所学知识解决实际问题?•你们对于科学探究有什么新的认识或感悟?四、教学评价通过课堂互动、实验报告和课后作业等方式,评价学生的理解与掌握情况。

重点评价学生的实验报告,注重培养学生的实验技能和科学探究能力。

五、教学反思充分考虑学生的认知水平和实际情况,设计富有趣味性和实用性的教学活动,提高教学有效性。

同时,也应该注重课堂纪律,规范教学流程,确保教学质量。

教案:4.5《科学探究:凸透镜成像》第1课时一、教学内容1. 凸透镜成像的规律及应用2. 物距、像距与焦距的关系3. 实像与虚像的区别二、教学目标1. 让学生理解凸透镜成像的原理,掌握凸透镜成像的规律及应用。

2. 培养学生进行科学探究的能力,提高观察、思考、解决问题的能力。

3. 培养学生合作学习、积极参与的精神。

三、教学难点与重点1. 教学难点:凸透镜成像规律的理解和应用。

2. 教学重点:凸透镜成像的原理、物距、像距与焦距的关系。

四、教具与学具准备1. 教具:凸透镜、光屏、蜡烛、光具座、白纸。

2. 学具:学生分组实验器材,包括凸透镜、光屏、蜡烛、光具座、白纸。

五、教学过程1. 引入:通过一个日常生活中的实例,如放大镜观察物体,引出凸透镜成像的概念。

2. 理论讲解:讲解凸透镜成像的原理,介绍物距、像距与焦距的关系。

3. 实践操作:学生分组进行实验,观察不同物距下的成像情况,记录实验数据。

5. 应用讨论:讨论凸透镜成像在生活中的应用,如照相机、投影仪等。

6. 随堂练习:给出一些实例,让学生分析成像情况,巩固所学知识。

六、板书设计1. 凸透镜成像原理2. 物距、像距与焦距的关系3. 凸透镜成像规律4. 凸透镜成像的应用七、作业设计1. 请根据凸透镜成像原理,分析一个生活中的实例,如放大镜、照相机等。

2. 画出凸透镜成像的示意图,标注出物距、像距、焦距。

3. 完成课后练习题。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:引导学生进一步探究凸透镜成像的其他方面,如颜色、清晰度等。

重点和难点解析一、实践操作凸透镜成像的规律是通过实验观察和数据分析得出的。

在实践操作环节,学生需要分组进行实验,观察不同物距下的成像情况,并记录实验数据。

这个环节的目的是让学生通过亲身体验,直观地理解凸透镜成像的原理,并培养他们的观察能力和实验技能。

在实验中,学生需要使用凸透镜、光屏、蜡烛、光具座和白纸等器材。

他们可以通过调整蜡烛与凸透镜的距离,观察在光屏上形成的像的变化。

科学探究:凸透镜成像[教学目标]1、知识目标(1)知道什么是凸透镜,以及凸透镜对光线的会聚作用。

知道什么是凹透镜,以及凹透镜对光线的发散作用。

(2)知道凸透镜的光心、焦点、焦距和主光轴(3)通过探究性实验得出凸透镜成像的规律。

2、能力目标(1)培养学生的观察能力(2)通过学生自己制定实验计划,进行实验操作和总结实验规律,培养了学生实验能力和分析问题解决问题的能力,以及组织协调能力。

3、情感与价值目标(1)通过探究凸透镜成像规律的实验,有意识的渗透辩证唯物主义观点。

(2)通过介绍我国古代劳动人民利用冰透镜对准太阳光取火的事例,对学生进行爱国主义教育和民族自豪感的教育。

四、重点和难点凸透镜对光线有会聚作用和它的成像规律是本节的重点。

学生用实验探究凸透镜成像规律是本节教学的难点。

五、教具准备1、不同焦距的凸透镜(f=5cm和f=10cm);光具座;蜡烛;光屏;平行光源。

(第一课时:)[教学过程]海儿兄弟如何取火?一、凸透镜——中间厚,边缘薄的透镜。

三条特殊光线的特点,例立缩小/放大的原因?因为对光线有会聚作用,也叫会聚透镜。

焦点(F)光心(O)焦距(f) 主光轴二、凹透镜——边沿厚中间溥三条特殊光线的特点,只能正立缩小像的原因?三、会聚光线与发散光线作业:第二课时一、凸透镜成像规律:2、>2f成倒缩u = 2f 成倒立、等大、实像f<u<2f 成倒立、放大、实像u=f 不成像u<f 成正立、放大、虚像二、规律总线:一焦分虚实,二焦分大小;实像异倒,物远像变小;虚像同侧正,物近像变小。

作业:。

《科学探究:凸透镜成像》说课稿【教材简析】(一)教材编写意图、地位及作用《科学探究:凸透镜成像》是司南版教材八年级物理第四章“多彩的光”的第五节,该内容是本章的重点和难点所在。

与前几节相比,知识的讲述更深入了一步。

本节是光的折射的深化和延伸,同时也为后面的学习奠定基础。

教材首先从“认识凸透镜”着手,让学生了解凸透镜的会聚作用、凹透镜的发散作用和焦点、焦距、物距等相关概念。

接着采用实验探究的方法,引导学生尝试科学探究的几个主要环节,试图让学生发现凸透镜的成像规律,进而归纳出凸透镜的成像规律,为今后的学习做准备。

(二)教学思路1、我认为探究教学的关键是学生成为自己的主人。

于是我在设计教学中,先引导学生从身边的现象进入课题,再让学生对具体的实例提出质疑——在“放大镜”中看到的像究竟是怎样的?同一凸透镜为什么会成大小、正倒不同的像呢?接着由学生自行制定计划、进行探索性实验、分析所得数据归纳出凸透镜成像的规律。

使学生在学习知识的同时,亲身体验科学探究的全过程。

2、为了激发学生学习兴趣,导入部分改变以往直接用“凸透镜”引入课题的方式,利用课件播放一段生活情境,让学生带着问题兴趣盎然地进入本课学习!为了达到更好的实验效果,我对实验器材做了如下改进:用彩色荧光棒做成的三角形取代“燃烧的蜡烛”,避免了蜡烛在燃烧过程中存在的烛焰摇曳、变短、有污染、不安全等因素。

同时将荧光棒固定在木板上,并标出网格,达到稳定、量化、安全、无污染的效果。

用黑纸片替代白色光屏,使像的边缘更清晰。

【教学目标定位】(一)教学目标(1)知识与技能:了解凸透镜的会聚作用和焦点、焦距、物距、像距等相关概念。

初步掌握凸透镜成像的基本规律。

(2)过程与方法:观察凸透镜对光的会聚作用。

能在探究活动中,初步学习根据探究目的制定计划和选择实验所需的器材。

培养学生实验操作能力和对实验现象、数据的初步分析能力。

(3)情感态度与价值观:初步形成爱科学的态度、愿意探究的精神、与他人协作的意识、勇于创新的精神。

第五节《科学探究:凸透镜成像》教案(沪科版初二)(6)科学探究凸透镜成像(两课时)一、目标要求1.知识与技能➢➢了解透镜的种类。

➢➢了解透镜的焦点、焦距,认识凸透镜的会聚作用和凹透镜的发散作用。

➢➢探究并明白凸透镜成像的规律。

➢➢了解透镜在投影仪中的应用。

2.过程与方法➢➢能在探究活动中,初步获得提出咨询题的能力。

➢➢通过探究活动,体验科学探究的全过程和方法。

➢➢学习从物理现象中归纳科学规律的方法。

3.情感、态度与价值观➢➢具有对科学的求知欲,乐于探究自然现象和生活中的物理道理。

➢➢初步建立将科学技术应用于实际的意识。

二、重点与难点本节教学的重点是探究凸透镜成像的规律,这也是教学的难点。

三、教学过程第一课时认识透镜(一)谈话导入:(二)新授:1.凸透镜和凹透镜认识:①先让学生观看眼镜镜片,看看近视镜片和远视镜片有什么不同,然后学生出示各种各样的透镜:有的中间厚边缘薄,有的中间薄边缘厚,并画出板图如课本图3.1-1所示。

再讲明透镜是组成照相机、投影仪、显微镜、电影放映机等光学仪器的重要元件。

②照课本图3.1-2简单介绍一下透镜的主光轴和光心。

关于光心,让学生明白大致在透镜的中心处即可。

2.想想做做做课本图3.1-3的实验来研究凸透镜对光的会聚作用。

可让学生分组做,最好人人动手,以增加学生的体验,要使学生对凸透镜这种重要的光学元件对光的作用了解得充分一些。

那个实验,能够在阳光下做,也可用平行光源〔可用手电筒代替,但距凸透镜要远些〕做,还可利用平行光源、光具盘和凸透镜演示。

实验时,能够量出焦距。

用凹透镜代替凸透镜实验,能够讲明凹透镜不能使平行光线会聚,对光有发散作用。

3.焦点和焦距依照实验现象画出板图如课本图3.1-4所示。

介绍凸透镜的焦点、焦距,并在板图上用符号标出。

关于学习基础好的学生,还能够进一步讲明:①凸透镜的会聚作用是由于光线通过它的两侧表面发生两次折射造成的;②焦距的长短反映了凸透镜会聚作用的强弱,焦距短的会聚作用强〔光线通过后偏折得厉害〕;③凸透镜表面的凸起程度决定了它的焦距的长短:表面越凸,焦距越短。

教案:4.5科学探究:凸透镜成像(第1课时凸透镜)学年:20232024学年教材章节:沪科版物理八年级上册一、教学内容本节课的主要内容是探讨凸透镜的成像规律。

通过学习,学生将了解凸透镜成像的原理,掌握凸透镜成像的三种情况和应用。

教材中的相关知识点包括:1. 凸透镜的形状和光学性质2. 凸透镜成像的规律3. 凸透镜成像的应用二、教学目标1. 让学生了解凸透镜的形状和光学性质,能够解释凸透镜成像的原理。

2. 通过观察和实验,让学生掌握凸透镜成像的三种情况和应用。

3. 培养学生的观察能力、实验能力和解决问题的能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:凸透镜成像的规律和应用。

2. 教学重点:凸透镜成像的原理和三种情况。

四、教具与学具准备1. 教具:凸透镜、蜡烛、光屏、刻度尺。

2. 学具:学生分组实验器材,包括凸透镜、蜡烛、光屏、刻度尺。

五、教学过程1. 引入:通过展示一个凸透镜,让学生观察并描述凸透镜的形状和特点。

2. 讲解:讲解凸透镜的光学性质,包括凸透镜对光线的作用和成像原理。

3. 实验:学生分组进行实验,观察凸透镜成像的情况,记录下来并讨论。

5. 应用:讲解凸透镜成像的应用,如放大镜、望远镜等。

六、板书设计1. 凸透镜的形状和光学性质2. 凸透镜成像的原理3. 凸透镜成像的规律和三种情况4. 凸透镜成像的应用七、作业设计例题:当物体距离凸透镜5cm时,成像距离凸透镜10cm,请问成像情况是什么?2. 答案:成像情况为实像,放大,倒立。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:通过本节课的学习,学生是否能够理解凸透镜成像的原理和规律,是否能够应用到实际问题中。

2. 拓展延伸:可以让学生进一步研究凸透镜的其他应用,如凸透镜的焦距和成像的关系等。

重点和难点解析一、凸透镜成像的规律凸透镜成像的规律可以通过物距和像距的关系来描述。

根据物距和像距的不同,凸透镜成像分为三种情况:1. 当物体距离凸透镜的距离大于两倍的焦距时(u > 2f),成像为倒立、缩小的实像。

教案:沪科版物理八年级全一册4.5 科学探究:凸透镜成像一、教学内容本节课的教学内容来自沪科版物理八年级全一册的第四章第五节,主要讲述凸透镜成像的规律及应用。

教材内容包括:1. 凸透镜成像的规律:物距与像距的关系,成像特点及实像与虚像的区别。

2. 凸透镜成像的应用:放大镜、显微镜、望远镜等。

3. 科学探究:通过实验探究凸透镜成像的规律。

二、教学目标1. 理解凸透镜成像的规律,能解释生活中的相关现象。

2. 学会运用凸透镜成像的规律解决实际问题。

3. 培养学生的实验操作能力和团队协作精神。

三、教学难点与重点1. 教学难点:凸透镜成像规律的理解和应用。

2. 教学重点:实验操作和数据分析。

四、教具与学具准备1. 教具:凸透镜、光屏、蜡烛、刻度尺、实验桌等。

2. 学具:笔记本、笔、实验报告单等。

五、教学过程1. 实践情景引入:让学生观察教室内的投影仪,引导学生思考凸透镜在投影仪中的作用。

2. 知识讲解:介绍凸透镜成像的规律,讲解物距与像距的关系,成像特点及实像与虚像的区别。

3. 实验演示:教师进行凸透镜成像实验,让学生观察并记录实验现象。

4. 学生分组实验:学生分组进行凸透镜成像实验,测量物距和像距,并记录实验数据。

6. 例题讲解:教师出示相关例题,讲解解题思路和方法。

7. 随堂练习:学生独立完成练习题,检验自己对凸透镜成像规律的理解。

8. 知识拓展:介绍凸透镜在其他领域的应用,如放大镜、显微镜、望远镜等。

六、板书设计凸透镜成像规律:1. 物距与像距的关系2. 成像特点3. 实像与虚像的区别七、作业设计1. 作业题目:(2)凸透镜成像实验中,如何确定物距和像距?2. 答案:(1)放大镜成正立、放大的虚像,使硬币看起来变大了。

(2)通过测量蜡烛到凸透镜的距离和光屏到凸透镜的距离,可以确定物距和像距。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课学生掌握了凸透镜成像的规律,能运用所学知识解释生活中的现象。

但在实验操作和数据分析方面,部分学生仍有待提高。

教案:4.5 科学探究:凸透镜成像学年:20232024学年教材章节:沪科版物理八年级全册一、教学内容本节课的主要内容是探究凸透镜成像的规律。

通过实验和理论分析,让学生了解和掌握凸透镜成像的原理,以及如何运用这些原理解决实际问题。

详细内容包括:1. 凸透镜成像的实验现象和基本规律;2. 凸透镜成像的应用,如放大镜、望远镜、显微镜等;3. 凸透镜成像的数学表达式和物距、像距、焦距的关系。

二、教学目标1. 了解凸透镜成像的实验现象和基本规律,能运用相关知识解释生活中的相关现象;2. 掌握凸透镜成像的数学表达式,能进行简单的计算;3. 培养学生的实验操作能力和观察能力,提高学生的科学思维能力。

三、教学难点与重点重点:凸透镜成像的实验现象和基本规律,凸透镜成像的数学表达式。

难点:凸透镜成像原理的理解和应用,物距、像距、焦距的关系。

四、教具与学具准备教具:凸透镜、光屏、蜡烛、刻度尺、实验桌等。

学具:笔记本、笔、实验报告表格等。

五、教学过程1. 实践情景引入:让学生观察教室窗户上的凸透镜,提问凸透镜成像的原理是什么?2. 理论讲解:介绍凸透镜成像的实验现象和基本规律,讲解凸透镜成像的数学表达式。

3. 实验操作:引导学生分组进行凸透镜成像实验,观察和记录实验现象。

4. 随堂练习:让学生根据实验现象和数学表达式,计算不同物距下的像距和焦距。

5. 例题讲解:分析生活中的凸透镜成像现象,如放大镜、望远镜等。

6. 课堂讨论:让学生分享自己的实验心得和解决问题的方法。

7. 板书设计:凸透镜成像的实验现象、数学表达式和应用。

8. 作业设计:题目1:已知凸透镜的焦距为10cm,一物体放在凸透镜前20cm处,求像的位置和大小。

题目2:解释放大镜、望远镜、显微镜等仪器的工作原理。

答案:题目1:像的位置在凸透镜后10cm处,大小为缩小倒立实像。

题目2:放大镜利用凸透镜成正立放大虚像的原理;望远镜利用凸透镜成倒立缩小实像的原理;显微镜利用凸透镜成倒立放大实像的原理。

4.5 科学探究:凸透镜成像教案 20242025学年沪科版物理八年级全册我的教案设计意图是通过凸透镜成像的实验和观察,让学生了解和掌握凸透镜成像的规律,提高学生的实验操作能力和科学探究能力。

我的教学目标是让学生通过实验和观察,了解凸透镜成像的规律,知道实像和虚像的区别,并能够运用所学知识解释生活中的现象。

我的教学难点是凸透镜成像规律的理解和运用,重点是实验操作的技能和科学探究的方法。

为了完成这个教学目标,我准备了凸透镜、光屏、蜡烛等实验器材,以及相关的学习资料。

第一步,我向学生介绍凸透镜成像的实验装置,并讲解实验的步骤和注意事项。

第二步,我指导学生进行实验操作,让学生通过调整凸透镜和物体的位置,观察和记录像的变化。

第四步,我组织学生进行小组讨论,让学生分享自己的实验结果和发现,培养学生的合作和交流能力。

在活动的重难点中,我特别关注学生对凸透镜成像规律的理解和运用,以及实验操作的技能和科学探究的方法。

在课后反思和拓展延伸中,我认为学生对凸透镜成像的规律掌握得比较好,但在实验操作的细节上还需要加强指导。

我也会鼓励学生在生活中观察和探究更多的物理现象,提高他们的科学素养。

通过这个教案的设计和实施,我希望能够激发学生对物理学科的兴趣和热情,培养他们的科学思维和实验能力。

重点和难点解析:在上述的教案设计中,我认为有几个重点和难点需要特别关注和详细补充说明。

实验操作的技能是一个重要的重点。

在活动中,学生需要通过实际操作来观察和记录凸透镜成像的变化。

为了确保实验的准确性和安全性,我需要详细讲解实验步骤和注意事项,并指导学生正确使用实验器材。

我会强调凸透镜和物体的位置调整,以及像的变化观察的重要性,确保学生能够熟练掌握实验操作技能。

另外,小组讨论和合作是一个重要的环节。

通过小组讨论,学生可以分享自己的实验结果和发现,与他人进行交流和合作。

为了确保讨论的有效性,我会提供问题和讨论指导,引导学生深入思考和探索。

我会鼓励学生积极参与,尊重他人的意见,并能够提出有价值的问题和观点。

教案:沪科版八年级物理全册教案:4.5科学探究:凸透镜成像一、教学内容本节课的教学内容选自沪科版八年级物理全册,第4章第5节“科学探究:凸透镜成像”。

本节课主要通过探究凸透镜成像的规律,让学生了解并掌握凸透镜成像的原理,以及如何运用这些原理解决实际问题。

二、教学目标1. 了解凸透镜成像的规律及应用。

2. 学会使用实验仪器进行凸透镜成像实验。

3. 培养学生的实验操作能力和问题解决能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:凸透镜成像规律的理解和应用。

2. 教学重点:凸透镜成像实验的操作和数据分析。

四、教具与学具准备1. 教具:凸透镜、光屏、蜡烛、光具座、刻度尺。

2. 学具:笔记本、笔。

五、教学过程1. 引入:通过一个日常生活中的实例,如投影仪、放大镜等,引出凸透镜成像的规律。

2. 理论讲解:介绍凸透镜成像的规律,包括物距和像距的关系,以及成像的性质。

3. 实验演示:使用凸透镜、光屏、蜡烛等教具,进行凸透镜成像实验。

引导学生观察并记录实验现象。

5. 练习与应用:让学生运用凸透镜成像的规律,解决一些实际问题,如设计一个放大镜或投影仪。

六、板书设计板书设计如下:4.5 科学探究:凸透镜成像一、凸透镜成像规律1. 物距和像距的关系2. 成像的性质二、实验演示1. 实验现象观察2. 数据记录三、应用举例1. 放大镜设计2. 投影仪设计七、作业设计1. 题目:根据凸透镜成像的规律,设计一个放大镜或投影仪。

2. 答案:学生设计的放大镜或投影仪应符合凸透镜成像的规律,能够实现预期的放大或投影效果。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:回顾本节课的教学,思考哪些环节达到了预期效果,哪些环节需要改进。

2. 拓展延伸:引导学生进一步探究凸透镜在其他领域的应用,如天文望远镜、显微镜等。

重点和难点解析:凸透镜成像实验的操作和数据分析在沪科版八年级物理全册教案:4.5科学探究:凸透镜成像中,凸透镜成像实验的操作和数据分析是教学的重点和难点。

科学探究凸透镜成像说课稿-沪科版(优秀教

案)

-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

《科学探究凸透镜成像》说课案

兖州市第九中学孙志刚

一、教材分析

㈠、教材内容要点:

、认识凸透镜及其作用、探究凸透镜成像规律;

㈡、教材的地位和作用:

《《科学探究凸透镜成像》是光的折射的一个应用。

它是在学生对生活中常用的透镜及其成像情况,获得丰富、具体的感性认识的基础上,带着问题,用探究的方法研究的内容。

本节的主要内容,就是让学生通过科学探究的活动,在认识凸透镜的基础上找出凸透镜成像的规律,让学生在全过程中自主研究,体验科学探究的全过程,从而培养科学研究方法,得出清晰的凸透镜成像规律。

㈢、教学目标

《初中物理课程标准》对本部分的要求是“探究并知道凸透镜成像的规律。

了解凸透镜成像的应用”,根据课程标准要求和全面提高学生素质的需要,确定本节教学目标如下:

.知识与技能

()知道凸透镜及其作用。

()知道凸透镜所成像的虚实、倒正、大小与物体位置的关系,进一步理解虚、实像概念。

.过程与方法

()能在探究实践中初步获得提出问题的能力。

()通过研究凸透镜成像规律的过程,体验科学研究的过程与方法。

()学习从物理现象中总结归纳科学规律的方法。

.情感、态度和价值观

()具有对科学的求知欲,乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理,勇于探究日常用品或新器件中的物理学原理。

()在探究问题的过程中,有克服困难的信心和决心,有主动与他人合作和交流的精神。

㈣、教学重难点

、教学重点

凸透镜的成像规律的探究过程。

、教学难点

让学生在自己的实验数据中发现成“放大实像”和“缩小实像”的物距范围。

二、学情分析

凸透镜是学生在生活中比较熟悉的,也是他们容易发生兴趣的器材。

但学生对凸透镜及作用的认识仅局限于放大镜、老花镜等,比较片面,在教学中应注意培养学生对物理的兴趣,充分发挥演示实验与学生实验的作用,迎合他们好奇、好动、好强的心理特点,调动他们学习的积极性和主动性。

三、教学方法

这节课综合应用学案导学、分组实验、讨论等多种形式的教学方法

四、课前准备

学生:完成学案“自主预习”部分

教师:每组器材:蜡烛、激光手电、焦距不同的两个凸透镜、火柴、光具座,手电筒

五、教学过程设计

㈠、检查预习

检查学生的预习情况,本环节的目的有两个:()对课前预习情况进行检查,起到对课前预习的督促作用;()通过学生预习的反馈,了解学生对本节知识的掌握程度,进一步确定课堂教学的重点。

本节知识点中的“凸透镜的作用”和“凸透镜成像规律”由于需要器材,学生课前无法完成,所以在课堂上重点处理这两个知识点。

(二)、科学探究

、凸透镜对光线的作用

要求学生按照学案的提示完成课本小实验:

()按照课本图用激光手电照射凸透镜,记下观察到的现象;

()光线经凸透镜后向主光轴,凸透镜对光线有作用。

学生通过手中的器材,可以教轻松的完成任务。

在学生完成任务后,让学生思考以下几个问题:

()对照光路画出光路图,并在图中标出主光轴、光心、焦点、焦距。

本题的目的是让学生对凸透镜的有关概念进一步熟悉和掌握。

()完成下列光路图:

让学生对凸透镜的作用有进一步的认识,并熟练掌握凸透镜条特殊光线的作图方法。

()如何找出一凸透镜的焦距?

本题的一个目的是让学生进一步认识焦点和焦距,学生可以通过手电筒或太阳光等平行光源找出凸透镜的焦距。

另一个目的是为接下来的凸透镜成像规律的探究做好准备。

、科学探究凸透镜成像规律

()设置情境,提出问题:

让学生透过凸透镜观察周围远处、近处不同的物体。

要求学生描述一下看到的现象。

教师引导学生思考:“通过对刚才现象的观察和成像情况的了解,你还想知道些什么?”

生可以较容易的描述看到的现象。

实验中看到远处的物体是倒立的、缩小的,近处的物体是放大的、正立的像。

这样设计使学生经历了观察物理现象的过程,并简单描述所观察物理现象的主要特征,培养了学生的观察能力;通过对奇妙现象的观察,激发学生的好奇心和求知欲。

教师引导学生思考:“通过对刚才现象的观察和成像情况的了解,你还想知道些什么?”学生在讨论的基础上表达自己想知道的问题,例如:凸透镜在什么条件下成放大的像缩小的像在什么情况下形成为什么会出现倒立的像左右颠不颠倒等等。

教师首先明确这些问题都值得我们去探究了解,由于时间关系,这节课我们就对凸透镜成像规律的有关问题进行探究,其余问题留在课下和今后的课中加以解决。

()、猜想与假设

让学生思考:根据刚才看到的现象,凸透镜可以成大小不同的像,那凸透镜成不同的像和哪些因素有关呢?学生可以轻松的得出和物体的远近有关;

()、进行实验

在学生得出成像特点和物体的远近有关后给学生介绍一下实验室常用来研究凸透镜成像的仪器——光具座。

介绍蜡烛、透镜的摆放问题,并让学生结合课本“加油站”进一步认识物距和像距。

在学生明确物距像距概念后,学生分组试验。

将学生分成四个大组,第一组负责找到个放大像;第二组负责找到个缩小像;第三组负责找到个倒立的像;第组负责找到两个正立的像,并将相应的物距、焦距等数据填入表格中。

在学生实验过程中,教师巡视指导,发现问题及时加以解决,或请完成较好的同学协助解决。

教师选取几组同学的数据在黑板上填写。

各组完成本组的实验后,还可以进行其他组的探究。

但正立组的同学始终无法在光屏上得到正立的像。

教师引导其他三组也来试一试,无法完成后,引导学生思考:既然无法在光屏上得到正立的像,把光屏拿掉,通过透镜看,会看到什么情况呢?学生拿掉光屏后观察,以此引出关于虚像的分析讨论。

()、数据分析

让学生以小组为单位,分析讨论凸透镜成不同的像时,物距和焦距之间有什么规律。

学生在讨论后可以得出成各种不同像时的规律,在综合结论时学生对于大于倍还是倍焦距可能存在疑问和不足,在这里可设计两个问题:

①让学生将成倒立放大像时的物距和成倒立缩小像时的物距比较,都大于焦距,但大的程度是否相同?

②将蜡烛在略小于倍焦距处经过倍焦距向略大于倍焦距处移动,让学生观察像的变化。

()拓展与交流

在学生完成成像规律的总结后,让学生动手研究以下问题:

①把蜡烛分别放在焦点和倍焦距处,观察所成的像,并思考蜡烛放在倍焦点处为什么不成像?

②将凸透镜半遮住,观察成像有何变化。

③将蜡烛逐渐向凸透镜靠近,观察成像大小及光屏的位置有何变化。

第一个问题让学生认识在焦点上不成像、在倍焦距处成等大的像,并引导学生并讨论这两个点作为分界点的作用,认识“一倍焦距分虚实,二倍焦距分大小”,加深学生对成像规律的理解。

第二个问题将凸透镜半遮住,透过光线变少,所成的像会变暗,并不像学生想象的变成一半,让学生进一步认识凸透镜成像原理;中考中要求学生理解像距和物距的定性关系,第三个问题将蜡烛逐渐向凸透镜靠近,可让学生让学生进一步明确“物近像变大变远、物远像变小变近”的道理。

(三)、小节

、总结本节课自己有什么收获?

、对本节课的学习还有什么疑问?

(四)、自我检测

学生完成学案中“自我检测”部分。

(五)、布置作业

完成课后自我评价与作业。