第6课北宋王安石变法

- 格式:ppt

- 大小:1.86 MB

- 文档页数:47

高二历史第6课《北宋王安石变法》岳麓版【本讲教育信息】一. 教学内容:第6课《北宋王安石变法》二. 学习目标:1、了解王安石变法的历史背景。

(识记)2、归纳王安石变法的主要内容。

(理解掌握)3、评价王安石变法的历史作用。

(理解掌握)三. 重难点讲解:知识点一、王安石变法的历史背景1、积贫积弱导致北宋中期的三大社会危机——财政危机、边疆危机和政治危机(阶级矛盾﹑民族矛盾激化)。

2、X仲淹“庆历新政”的失败为王安石变法提供了经验教训。

3、王安石丰富的地方工作经验和大无畏的精神。

知识点二、王安石变法的内容(重点)1、富国之法:理财措施2、强兵之法:整顿军队知识点三、王安石变法失败的原因和评价王安石变法。

(难点)(一)变法失败的原因①王安石变法触犯了大地主、大官僚和富商的利益,大地主、大官僚的阻挠和破坏是变法失败的主要原因。

②在变法过程中,由于用人不当,出现了新法危害百姓的现象。

③宋神宗在变法后期的动摇。

④宋神宗死后,司马光任宰相,废除了新法。

史称“元佑更化”(二)评价1、直接目的:为了富国强兵,改变“三冗、两积”的局面2、根本目的:为了挽救北宋统治危机,巩固封建统治秩序3、性质:封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动4、评价①进步性A. 抑制兼并,保障农业生产,增加了政府财政收入,促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

一定程度上改变积贫现象。

B. 精简军队,减少军费开支;确保兵源和提高战斗力,在一定程度上改变了北宋积弱的局面。

②局限:以维护地主阶级的统治为出发点,不可能从根本上摆脱封建统治危机;农民的处境没有根本改变,负担依然沉重。

5、启示①改革是历史发展的要求和产物②改革是革除社会弊政,促进社会发展和国家强盛的重要手段③改革必然涉及到某些人的特权和私利,因而会有阻力,甚至充满了尖锐的斗争。

【典型例题】例1、下列变法改革中,涉及学校教育、人才选拔方面的是()。

A. 王莽改制B. 周世宗改革C. 王安石变法D. X居正改革【解析】本题旨在考查考生对历代变法内容的准确再认再现能力。

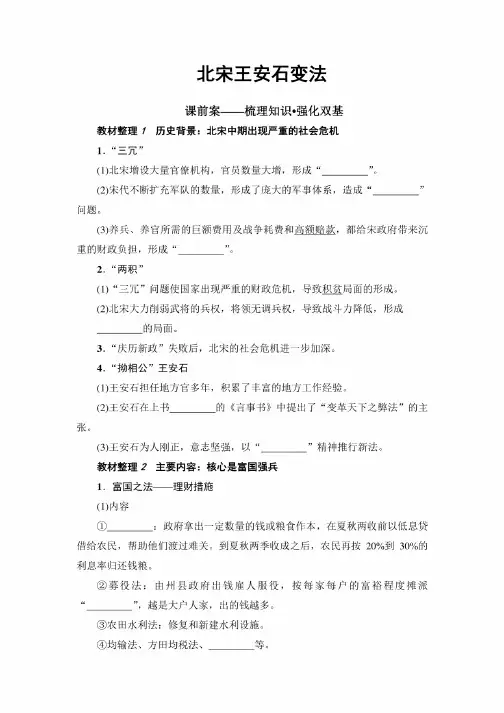

北宋王安石变法课前案——梳理知识•强化双基教材整理1历史背景:北宋中期出现严重的社会危机1.“三冗”(1)北宋增设大量官僚机构,官员数量大增,形成“(2)宋代不断扩充军队的数量,形成了庞大的军事体系,造成“”问题。

(3)养兵、养官所需的巨额费用及战争耗费和高额赔款,都给宋政府带来沉重的财政负担,形成"2.“两积”(1)“三冗”问题使国家出现严重的财政危机,导致积贫局面的形成。

(2)北宋大力削弱武将的兵权,将领无调兵权,导致战斗力降低,形成_________的局面。

3.“庆历新政”失败后,北宋的社会危机进一步加深。

4.“拗相公”王安石(1)王安石担任地方官多年,积累了丰富的地方工作经验。

(2)王安石在上书的《言事书》中提出了“变革天下之弊法”的主张。

(3)王安石为人刚正,意志坚强,以"”精神推行新法。

教材整理2主要内容:核心是富国强兵1.富国之法——理财措施⑴内容① :政府拿出一定数量的钱或粮食作本,在夏秋两收前以低息贷借给农民,帮助他们渡过难关。

到夏秋两季收成之后,农民再按20%到30%的利息率归还钱粮。

② 募役法:由州县政府出钱雇人服役,按每家每户的富裕程度摊派"”,越是大户人家,出的钱越多。

③ 农田水利法:修复和新建水利设施。

④ 均输法、方田均税法、等。

(2)作用:王安石特别注意发展农业生产,他推行的理财新法在、 保障农业生产、增加 等方面都取得了一定的成效。

2.强兵之法一整顿军队(1) “省兵”措施:精减军队,裁汰老弱士兵,归并军营,缩减编制。

(2) 强兵措施:保甲法、、将兵法。

(3) 作用:节省了,改变了宋军原有的编制,使宋军的 有 了 一定的提局。

3.选才育才之法——改革科举制和选官制教材整理3王安石变法的失败——新法的局限与变质措施内容作用科举制度改革考试内容,以_________考试取代诗赋词章取士选拔大量能够从事实际事务的有用人才。

使学校成为为变 法造舆论、育人才的地方选官制度批评"__________”弊病,要求择优录用学校教育成绩优异者可直接任官1. 变法的局限性(1) 变法针对的是社会上层的 和富商,一开始就遭到强烈的反对。

第6课北宋王安石变法教学目标:课标:了解王安石变法的历史背景,归纳主要内容,评价历史作用。

本课目标:危机原因及表现庆历新政王安石变法措施、成效、失败原因和历史地位重点难点:北宋中期的危机表现与原因分析,评价王安石及其变法。

教学方法:讲述法、讨论法教学过程第一课时导入新课:北宋中期的危机和改革,是这一朝代的一个显著特点,从本质反映了封建统治的危机。

导入一、背景:1、北宋中期的社会危机:“三冗”与积贫积弱- 提问: 北宋初年怎样加强了中央集权?导致北宋中期社会出现了什么危机?政治:增设大量官僚机构,用以分化权力,导致宠大的官僚机构,形成冗官的弊端。

军事:为防范军阀割据、农民起义、抵御北方民族南侵,扩充军队数量,形成庞大的军事体系,造成冗兵问题。

经济:养兵养官需要巨额费用,加上对辽西夏的战争耗费和高额赔款,造成沉重的财政负担,形成冗费的局面。

这样出现了冗官、冗兵、冗费的局面。

积贫:冗费导致入不敷出,财政危机,出现积贫的局面积弱:北宋重文轻武和兵将不配合,削弱战斗力,出现积弱的局面。

面对三冗、二积引起的种种危机,有识之士逐试图革新。

2、庆历新政。

时间:1043年。

人物:宋仁宗。

范仲淹为参知政事(副相),江苏吴县人,1015年进士,历任地方官,八九年中曾三次被贬。

核心:整顿吏治。

严格官吏升迁考核制度;限制官僚子弟及亲友通过恩荫做官。

“恩荫”:官僚子弟不必通过科举即可为官,“任子”:官僚在重大节日时可“荫”子孙为官。

这“严重”影响了官僚集团的既得利益,改革的失败是必然的。

3、王安石以三不足精神推行变法王安石天资聪慧,博学多才,读书过目不忘,作文动笔如飞。

他在二十二岁那年,考中进士,从此踏上仕途。

与众不同的是,少年得志的他,既没有得意忘形,结交权贵,为自己谋取高位。

而是一直在关注和思考着国家的命运与前途,这曾促使他给仁宗皇帝上过万言书,指出如不进行改革,汉亡于黄巾,唐亡于黄巢的历史必将重演。

万言书交上去以后就没有了下文。

一、选择题1.范仲淹在《答手诏条陈十事》中说:“官壅于天下,民困于外,夷狄骄盛,寇盗横炽,不可不更张以救之.”结合材料判断王安石变法的主要目的是()A.缓解国家财政危机,促使人民生活富裕B.缓解国家财政危机,富国强兵,维护北宋封建统治C.增加政府收入,增强军队实力D.财政危机日益严重,适应士大夫呼吁改革的要求解析:选B。

材料信息反映了北宋中期机构臃肿,财政困难,民族矛盾尖锐,政府统治危机。

因此可知王安石变法的主要目的是缓解国家财政危机,富国强兵,维护北宋封建统治。

2.王安石变法以“理财为方今之急”,其“理财”措施的主要目的是( )A.调整封建国家与官僚大地主的关系B.调整地主阶级中士族与庶族的关系C.调整官僚大地主与中小地主的关系D.调整封建国家与自耕农之间的关系解析:选A。

王安石变法“理财”措施的主要目的是调整封建国家与官僚大地主的关系,豪强地主隐瞒的大量土地被清丈出来,他们不得不据实纳税。

3.王安石设想其变法的理财方针是“民不加赋,而国用饶”,为此他采取的措施有( )①清查逃避土地税的“隐田”②向享有特权的官僚地主征收免役钱③农户按高下出资兴修水利④向农民贷款,收取较低的利息A.①②③B.①③④C.②③④D.①②④解析:选D.“民不加赋而国用饶"即不增加百姓的负担而增加国家的收入,③由农户出资兴修水利自然加重了百姓的负担,所以排除.4.王安石认为宋神宗对改革的态度是:“天下事如煮羹,下一把火,又随下一勺水,即羹何由有熟也?”由此,可以断定王安石变法失败的一个重要原因是宋神宗()A.急功近利B.动摇不定C.反对变法D.软弱无能解析:选B。

从材料信息看出宋神宗对变法的态度是热一把冷一把,即动摇不定。

5.王安石在变法之初就设置“制置三司条例司”,将财政经济的规划、决策权从三司独立出来,同时要求“一岁用度及郊祀大费,皆编制定式”。

这一措施体现了王安石( )A.将整顿吏治作为变法中心B.借变法之机剥夺了三司财权C.以积极节流作为理财思路D.重视财政运行机制改革解析:选D。