选修北宋王安石变法(精选)

- 格式:ppt

- 大小:3.34 MB

- 文档页数:41

历史选修一王安石变法北宋中期,统治集团面临着严重的政治危机。

激烈的土地兼并和“三冗”、“两积”问题的困扰,使皇权和中央集权面临危机。

农民反抗和起义日益加剧,阶级矛盾迅速激化。

与此辽和西夏又对北宋构成严重威胁,民族关系紧张。

内忧外患的严重局势,促使北宋进行改革。

宋神宗即位后,任用王安石主持变法。

王安石变法分为三个阶段:均输法、青苗法、农田水利法等经济改革;保甲法、保马法、将兵法等军事改革;方田均税法、市易法、均役法等赋役改革。

王安石变法的总目标是富国强兵,以解决积贫积弱的问题。

王安石变法取得了显著成效:政府的财政收入大幅增长;政府的军事实力明显增强;变法一定程度上减轻了农民的负担,农民的生活水平有所提高;变法一定程度上限制了豪强的特权,防止了兼并的发生;变法推动了农业生产的发展,提高了农业生产效率。

然而,王安石变法也遭到了保守派的激烈反对。

最终,由于用人不当和执行不力等原因,王安石变法被迫中止。

尽管如此,王安石变法仍然具有重要的历史意义。

它不仅为北宋政府解决了许多实际问题,而且对后世产生了深远的影响。

王安石变法的经验和教训,对于我们今天进行改革和发展仍然具有重要的启示意义。

王安石变法是北宋时期的一次重要改革。

它不仅解决了当时政府面临的许多问题,而且对后世产生了深远的影响。

我们应该认真学习和研究王安石变法,从中吸取经验和教训,为我们今天的改革和发展提供重要的启示和借鉴。

王安石变法是中国历史上一次重要的社会改革,发生在北宋时期。

本文将从历史地理的视角,探讨王安石变法时期的历史地理环境,以及变法对当地人民生活的影响。

在王安石变法时期,北宋面临着许多政治、经济、军事等方面的问题。

政治上,北宋出现了“三冗”现象,即冗官、冗兵和冗费,导致政府效率低下、财政困难。

经济上,土地兼并严重,农民负担沉重,社会矛盾加剧。

军事上,北宋面临着来自北方游牧民族的威胁,边疆不宁。

这些问题为王安石变法的实施提供了背景和动机。

王安石变法的主要内容包括理财、军事、文化等方面。

新人教版高二历史选修1第四单元《王安石变法》精选同步习题(解析版)一、选择题1.北宋前期,统治者认为:“富室田连阡陌,为国守财尔!缓急盗贼发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物。

”这表明北宋政府A.采取抑制土地兼并、重农抑商的政策B.减轻农民负担限制大地主特权C.纵容土地兼并以便筹集军费D.力图搜刮百姓钱财充实国库2.关于王安石变法中均输法的评述,正确的是①使物资需求和供应得到了很好的配合②减轻了纳税户的负担③限制了大商人对市场的操纵④保证了农业生产时间A.①②③④B.①②④C.①②③D.①④3.王安石说:“今人材乏少,且其学术不一,……朝廷欲有所为,异论纷然,莫肯承听,此盖朝廷不能一道德故也。

故一道德,则修学校,欲修学校,则贡举法不可不变。

……今以少壮时正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此乃科法败坏人才。

”由此可见他A.主张儒佛合一B.抨击当朝统治C.抨击科举制度D.注重经义策论4.王安石说:“国以任贤使能而兴,弃贤专己而衰……何治安之世存之而能兴,昏乱之世虽有之亦不兴?盖用之与不用之谓也。

”下列各项评述,符合引文内容与史实的是A.他认为任用贤才是国兴关键,他注重任人唯贤B.他认为任用贤才是国兴关键,但变法用人不当C.他认为社会治安是国兴关键,他加强保甲制度D.他认为社会治安是国兴关键,但变法只重经济5.北宋中期封建统治面临着严重的危机,具体表现在①土地兼并现象严重②农民反抗斗争此起彼伏③冗官冗兵冗费④少数民族的威胁A.①②③B.②③④C.①②④D.①②③④6.有一次司马光批评王安石“不过头会箕敛,以尽民财;民皆为盗,非国之福”,王安石反驳道:“善理财者,不加赋而上用足。

”司马光回击道:“天下安有此理?天地所生财货百物,止有此数,不在民,则在官。

”两人争论问题的实质是A.如何解决国库空虚的问题B.藏富于国还是于民的问题C.财富是否均调分配的问题D.是否苛法重税于民的问题7.《悲剧,从丢失民心开始》一书认为:(王安石)下令各地必须贷出多少钱,给下面下指标,这样一来地方官就硬性摊派了,除了一般的农民要贷款,连中农、富农、地主也都必须接受贷款。

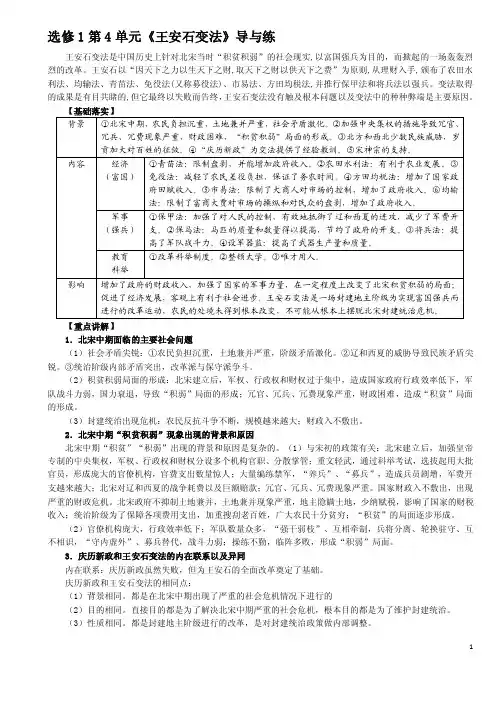

选修1第4单元《王安石变法》导与练王安石变法是中国历史上针对北宋当时“积贫积弱”的社会现实,以富国强兵为目的,而掀起的一场轰轰烈烈的改革。

王安石以“因天下之力以生天下之财,取天下之财以供天下之费”为原则,从理财入手,颁布了农田水利法、均输法、青苗法、免役法(又称募役法)、市易法、方田均税法,并推行保甲法和将兵法以强兵。

变法取得的成果是有目共睹的,但它最终以失败而告终,王安石变法没有触及根本问题以及变法中的种种弊端是主要原因。

【重点讲解】1.北宋中期面临的主要社会问题(1)社会矛盾尖锐:①农民负担沉重,土地兼并严重,阶级矛盾激化。

②辽和西夏的威胁导致民族矛盾尖锐。

③统治阶级内部矛盾突出,改革派与保守派争斗。

(2)积贫积弱局面的形成:北宋建立后,军权、行政权和财权过于集中,造成国家政府行政效率低下,军队战斗力弱,国力衰退,导致“积弱”局面的形成;冗官、冗兵、冗费现象严重,财政困难,造成“积贫”局面的形成。

(3)封建统治出现危机:农民反抗斗争不断,规模越来越大;财政入不敷出。

2.北宋中期“积贫积弱”现象出现的背景和原因北宋中期“积贫”“积弱”出现的背景和原因是复杂的。

(1)与宋初的政策有关:北宋建立后,加强皇帝专制的中央集权,军权、行政权和财权分设多个机构官职、分散掌管;重文轻武,通过科举考试,选拔起用大批官员,形成庞大的官僚机构,官费支出数量惊人;大量编练禁军,“养兵”、“募兵”,造成兵员剧增,军费开支越来越大;北宋对辽和西夏的战争耗费以及巨额赔款;冗官、冗兵、冗费现象严重。

国家财政入不敷出,出现严重的财政危机。

北宋政府不抑制土地兼并,土地兼并现象严重,地主隐瞒土地,少纳赋税,影响了国家的财税收入;统治阶级为了保障各项费用支出,加重搜刮老百姓,广大农民十分贫穷;“积贫”的局面逐步形成。

(2)官僚机构庞大,行政效率低下;军队数量众多,“强干弱枝”、互相牵制,兵将分离、轮换驻守、互不相识,“守内虚外”、募兵替代,战斗力弱;操练不勤,临阵多败,形成“积弱”局面。

历史(选修1) 王安石变法习题精选一:选择题1、五代以来君主七朝八姓,赵匡胤“黄袍加身”建立北宋后的百余年,未发生类似的现象。

一般认为,北宋统治体制的变革是重要原因。

下列各项能全面反映其体制变革的一项是( )A用文官取代武将任地方长官 B 从中央到地方实行财政军分权C 降低将官地位,疏远将兵关系D 削弱相权2、北宋建立后,统治者加强中央集权的措施以集中军权为首,这是因为( )A 巩固统治,恢复封建秩序B 先易后难,经济问题复杂C 赵匡胤是后周统兵大将D 北方游牧民族威胁中原3、导致北宋中期财政危机严重的最重要原因是( B )A 土地兼并严重B 宋初加强中央集权措施的负面影响C 财政管理紊乱D 北方游牧民族经常南下袭扰中原4、辽宋间澶渊之盟使( )①双方维持了较长期的和平关系,有利于人民生活的安定②贸易往来频繁,有利于经济的发展③技术和文化交流加强,促进双方的进步④北宋负担加重,激化了社会矛盾A ①②③B ②③④C ①④D ①②③④5、庆历新政的内容不包括( )A 严格官吏升迁、考核制度B 限制官僚子弟及亲友“恩荫”做官C 裁并州县,减轻徭役D 改革科举,专考经义和时务策6、北宋前期,统治者认为:“富室田连阡陌,为国家守财尔!缓急盗贼窃发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物。

”这表明北宋政府( )A 采取抑制土地兼并、重农抑商的政策B 减轻农民负担限制大地主特权C 纵容土地兼并以便筹集军费D 力图搜刮百姓充实国库7、王安石认为,为了使农民从事生产,必须( )①抑制兼并②减轻农民徭役③耕敛时节给农民补助④兴修水利⑤实行连坐法,同保之人互相监督、检举A ①②③④⑤B ①②③④C ②③④D ①③④8、王安石设想其变法的理财方针是:“民不加赋而国用饶”,为此他采取的措施有( )①清查逃避土地税的“隐田” ②向享有特权的官僚地主征收免役钱③寓兵于农,减少军费开支④向农民贷款收取20%的利息A ①②B ②④C ①②④D ①②③④9、王安石变法的措施中,引起了隐匿田亩、逃避赋税之人最激烈反对的是( )A.均输法 B 市易法 C 方田均税法 D 青苗法10、王安石变法“以理财为方今之急”,他“理财”措施的主要目的是( )A 调整封建国家与官僚大地主之间的关系B 调整地主阶级中士族与庶族的关系C 调整官僚大地主与中小地主之间的关系D 调整封建国家与自耕农之间的关系11、王安石变法中的青苗法、募役法和方田均税法在目的和作用上的相同之处有( )①加强对人民的控制②限制了官僚和地主的利益③增加了政府的财政收入④减轻了地主对农民的人身控制A ①②③B ②③C ③④D ②③④12、王安石变法中“市易法”规定:由政府拨出巨款设“市易务”,平价收购不易脱售的货物,等到市场缺货时再卖出。

王安石变法摘选自林语堂著 《苏东坡传》第七章这时,英宗之子,将来要继承帝位,现今正以王储之身,居于京都,后来即位为神宗,王安石那时才因宠得势。

神宗为太子时,韩维为太子司文书事,而韩维对王安石则极为佩服。

韩维常对朝政表示意见,每逢太子赞同那些意见,韩维就说:“此非臣之意见,乃王安石之意见耳。

”于是,太子对王安石渐渐器重,希望将来他要借重王安石的政治大才。

在英宗四年(一○六七),神宗年二十岁,即帝位,立即任王安石为江宁知府,九月又将他摆登翰林之位。

王安石与他的好友韩维不断联系,深信他的机会终于到来。

他这次违背了以前的老习惯,圣命一到,立即拜受了官职。

但是延迟晋京,七个月后才成行。

神宗皇帝说:“先王之时,王安石一向谢绝任命,不肯来京都。

有人以为他冒失无礼,现在他仍然不来,称病为藉口。

是真有病在身?还是冀图高位?”这一时期,朝中有两位元老重臣,互相嫉恨:一为曾公亮,一为韩琦。

韩琦在三朝继续担当宰相与枢密之职,已有权责太重之势。

曾公亮在企图动摇韩琦之时,希望拉王安石为有力的同党。

他向皇帝力保王安石真有宰相之才具,皇帝应当对他的话信而不疑。

另一方面,大臣吴桂深知王安石之为人,他警告皇帝说,若使王安石得权,必致天下大乱。

最后,在神宗熙宁元年(一○六八),王安石已然深知皇帝对他的态度,乃自外地来京,奉召入朝,奉准“越级进言”,不受朝仪限制。

皇帝问:“朝政当务之急为何?”王安石回奏道:“以决定政策为要。

”皇帝又问:“卿以唐太宗为如何?”“陛下当以尧舜为法,固不仅唐太宗而已。

尧舜之道行之亦甚易。

后世儒臣并不真了解先王之道,认为尧舜之政,后世不可复见。

”皇帝听了颇觉称心,但谦谢道:“卿之所望于寡人者过奢,恐怕寡人无以符贤卿之望。

”后来王安石得到一次单独召见的机会,别的官员已全退去。

那是王安石的千载良机。

皇帝说:“坐下。

我要和你长谈。

”皇帝陛下开始问他为什么过去两个明君(其中一个是唐太宗)一定要获得贤臣为相以辅佐朝政。