古代汉语通论

- 格式:pptx

- 大小:2.70 MB

- 文档页数:190

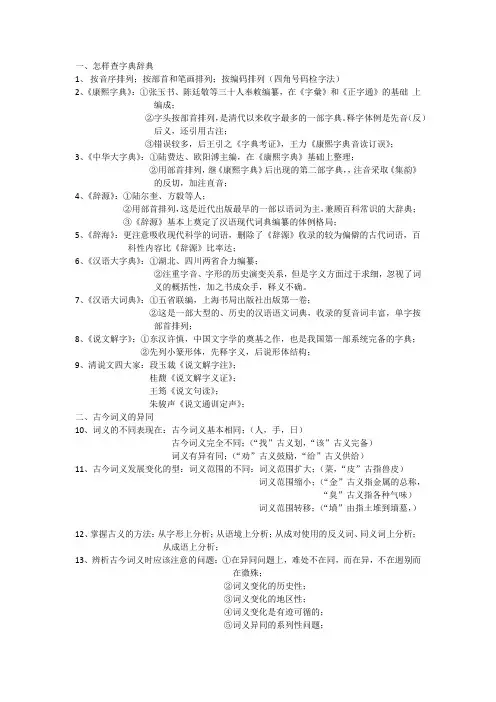

一、怎样查字典辞典1、按音序排列;按部首和笔画排列;按编码排列(四角号码检字法)2、《康熙字典》:①张玉书、陈廷敬等三十人奉敕编纂,在《字彙》和《正字通》的基础上编成;②字头按部首排列,是清代以来收字最多的一部字典。

释字体例是先音(反)后义,还引用古注;③错误较多,后王引之《字典考证》,王力《康熙字典音读订误》;3、《中华大字典》:①陆费达、欧阳溥主编,在《康熙字典》基础上整理;②用部首排列,继《康熙字典》后出现的第二部字典,,注音采取《集韵》的反切,加注直音;4、《辞源》:①陆尔奎、方毅等人;②用部首排列,这是近代出版最早的一部以语词为主,兼顾百科常识的大辞典;③《辞源》基本上奠定了汉语现代词典编纂的体例格局;5、《辞海》:更注意吸收现代科学的词语,删除了《辞源》收录的较为偏僻的古代词语,百科性内容比《辞源》比率达;6、《汉语大字典》:①湖北、四川两省合力编纂;②注重字音、字形的历史演变关系,但是字义方面过于求细,忽视了词义的概括性,加之书成众手,释义不确。

7、《汉语大词典》:①五省联编,上海书局出版社出版第一卷;②这是一部大型的、历史的汉语语文词典,收录的复音词丰富,单字按部首排列;8、《说文解字》:①东汉许慎,中国文字学的奠基之作,也是我国第一部系统完备的字典;②先列小篆形体,先释字义,后说形体结构;9、清说文四大家:段玉裁《说文解字注》;桂馥《说文解字义证》;王筠《说文句读》;朱骏声《说文通训定声》;二、古今词义的异同10、词义的不同表现在:古今词义基本相同;(人,手,日)古今词义完全不同;(“找”古义划,“该”古义完备)词义有异有同;(“劝”古义鼓励,“给”古义供给)11、古今词义发展变化的型:词义范围的不同:词义范围扩大;(菜,“皮”古指兽皮)词义范围缩小;(“金”古义指金属的总称,“臭”古义指各种气味)词义范围转移;(“墳”由指土堆到墳墓,)12、掌握古义的方法:从字形上分析;从语境上分析;从成对使用的反义词、同义词上分析;从成语上分析;13、辨析古今词义时应该注意的问题:①在异同问题上,难处不在同,而在异,不在迥别而在微殊;②词义变化的历史性;③词义变化的地区性;④词义变化是有迹可循的;⑤词义异同的系列性问题;⑥社会发展对词义发展的影响;三、单音词、复音词、同义词14、古代单音节词和现代复音节词的对比:①换了完全不同的词(“与”变成“参与”);②加上词尾词头(“虎”变成“老虎”);③利用两个同义词作词素为(“儿”和“子”);15、最初两个同义词只是并列,没有成为一个整体(证明):①最初某些同义词的组合没有固定的形式(险阻隘);②古人对于这一类同义词常常加以区别(饑饉);16、偏义复词:在古代汉语中有一种复音节词是用两个单音的近义词或反义词作为词素,中一个词素的本来意义成为这个复音节词的意义(得失,缓急);17、有些从词组变来的固定组合,如果拆开来讲与整体的意义完全不同,也应该认为是复合词。

古代汉语(通论)*第一章绪论 (2)第二章古籍校注和训诂专书 (3)第三章文字 (10)第四章音韵 (13)第五章天文和历法 (19)*本文档的材料是在选取王力主编的《古代汉语》通论内容的基础上,参以其它教材的相关内容,综合编辑而成。

本文材料作为《古代汉语》课程的通论内容是不完整的,更为详细的内容,请参考王力主编的《古代汉语》(四册),中华书局出版。

第一章绪论古代汉语是古代汉民族所使用的语言,即“五四”运动以前的汉族语言。

主要包括文言和古白话两种形式。

文言是以先秦时代的口语为基础而形成的一种书面语言,既包括先秦时期的文献语言,也包括后来历代作家摹仿的作品语言。

白话是魏晋以后,以北方口语为基础、随时代发展而变化的一种书面语言。

文言是古代汉语学科的主要研究对象。

文言语言是一种十分成熟的书面语言,有鲜明的语言规律,也是记录我国古代文献资料的基本语言。

古代汉语是研习古代经典的工具课,开设这门课的主要目的就是为了培养文言文的阅读理解能力,为今后研习古代经典创造条件。

古代汉语的学习内容通常分为文选和通论两个部分,其中通论主要包括以下几方面的内容:1、语法:分实词、虚词、句子三大部分内容。

2、文字:包括文字的产生、流变及文字的结构,还包括古人对于汉字结构分析的“六书”等理论等。

它解决的是汉字的形体问题。

3、词汇:包括古今汉语词汇词义的演变、引申及同义词的辨析、解释词义的方法等。

4、音韵:主要涉及古代汉语语音发展的历史,古代的声母、韵部等的归纳探讨推测及通过声音解释意义等内容。

其中文字、音韵、词汇这三方面内容和我国传统语言学(即“小学”)中的文字、音韵、训诂大体相当。

5、有关的古代文化的常识:如古代的典章制度、名物、工具书、文体、古书注释的相关知识等。

其中语法和词汇部分在古代汉语通论当中所占比重最大,主要是从语言规律这一角度,来阐述古代汉语在语言学上的现象。

而本课程不注重语言学上的知识,并不打算将古代汉语作为一门语言学来掌握,而只是要教给一种研习古代经典的方法,因此反而是传统训诂学的名号更符合开设本课程的要求。

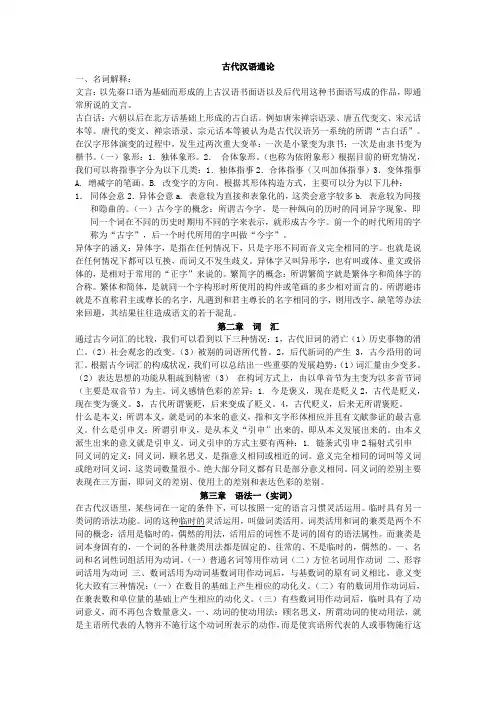

古代汉语通论一、名词解释:文言:以先秦口语为基础而形成的上古汉语书面语以及后代用这种书面语写成的作品,即通常所说的文言。

古白话:六朝以后在北方话基础上形成的古白话。

例如唐宋禅宗语录、唐五代变文、宋元话本等。

唐代的变文、禅宗语录、宗元话本等被认为是古代汉语另一系统的所谓“古白话”。

在汉字形体演变的过程中,发生过两次重大变革:一次是小篆变为隶书;一次是由隶书变为楷书。

(一)象形:1.独体象形。

2.合体象形。

(也称为依附象形)根据目前的研究情况,我们可以将指事字分为以下几类:1.独体指事2.合体指事(又叫加体指事)3.变体指事A. 增减字的笔画。

B. 改变字的方向。

根据其形体构造方式,主要可以分为以下几种:1.同体会意2.异体会意a. 表意较为直接和表象化的,这类会意字较多b. 表意较为间接和隐曲的。

(一)古今字的概念:所谓古今字,是一种纵向的历时的同词异字现象,即同一个词在不同的历史时期用不同的字来表示,就形成古今字。

前一个的时代所用的字称为“古字”,后一个时代所用的字叫做“今字”。

异体字的涵义:异体字,是指在任何情况下,只是字形不同而音义完全相同的字。

也就是说在任何情况下都可以互换,而词义不发生歧义。

异体字又叫异形字,也有叫或体、重文或俗体的,是相对于常用的“正字”来说的。

繁简字的概念:所谓繁简字就是繁体字和简体字的合称。

繁体和简体,是就同一个字构形时所使用的构件或笔画的多少相对而言的。

所谓避讳就是不直称君主或尊长的名字,凡遇到和君主尊长的名字相同的字,则用改字、缺笔等办法来回避,其结果往往造成语文的若干混乱。

第二章词汇通过古今词汇的比较,我们可以看到以下三种情况:1,古代旧词的消亡(1)历史事物的消亡。

(2)社会观念的改变。

(3)被别的词语所代替。

2,后代新词的产生3,古今沿用的词汇。

根据古今词汇的构成状况,我们可以总结出一些重要的发展趋势:(1)词汇量由少变多。

(2)表达思想的功能从粗疏到精密(3)在构词方式上,由以单音节为主变为以多音节词(主要是双音节)为主。

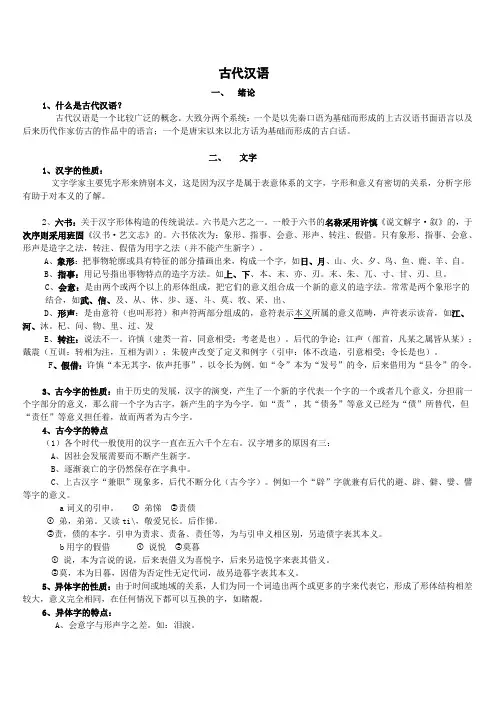

古代汉语一、绪论1、什么是古代汉语?古代汉语是一个比较广泛的概念。

大致分两个系统:一个是以先秦口语为基础而形成的上古汉语书面语言以及后来历代作家仿古的作品中的语言;一个是唐宋以来以北方话为基础而形成的古白话。

二、文字1、汉字的性质:文字学家主要凭字形来辨别本义,这是因为汉字是属于表意体系的文字,字形和意义有密切的关系,分析字形有助于对本义的了解。

2、六书:关于汉字形体构造的传统说法。

六书是六艺之一。

一般于六书的名称采用许慎《说文解字·叙》的,于次序则采用班固《汉书·艺文志》的。

六书依次为:象形、指事、会意、形声、转注、假借。

只有象形、指事、会意、形声是造字之法,转注、假借为用字之法(并不能产生新字)。

A、象形:把事物轮廓或具有特征的部分描画出来,构成一个字,如日、月、山、火、夕、鸟、鱼、鹿、羊、自。

B、指事:用记号指出事物特点的造字方法。

如上、下、本、末、亦、刃。

末、朱、兀、寸、甘、刃、旦。

C、会意:是由两个或两个以上的形体组成,把它们的意义组合成一个新的意义的造字法。

常常是两个象形字的结合,如武、信、及、从、休、步、逐、斗、莫、牧、采、出、D、形声:是由意符(也叫形符)和声符两部分组成的,意符表示本义所属的意义范畴,声符表示读音,如江、河、沐。

杞、问、物、里、过、发E、转注:说法不一。

许慎(建类一首,同意相受;考老是也)。

后代的争论:江声(部首,凡某之属皆从某);戴震(互训:转相为注,互相为训);朱骏声改变了定义和例字(引申:体不改造,引意相受;令长是也)。

F、假借:许慎“本无其字,依声托事”,以令长为例。

如“令”本为“发号”的令,后来借用为“县令”的令。

3、古今字的性质:由于历史的发展,汉字的演变,产生了一个新的字代表一个字的一个或者几个意义,分担前一个字部分的意义,那么前一个字为古字,新产生的字为今字。

如“责”,其“债务”等意义已经为“债”所替代,但“责任”等意义担任着,故而两者为古今字。

《古代漢語》課“通論”講義通論一諸論這一講主要講三個個問題,即“古代漢語”課學什麼?怎麼學和為什麼要學。

其中,學什麼講的是“古代漢語”的性質和內容,怎麼學講的是古代漢語的學習方法,包括學習要點,教材的特點,學生應當采用的學習方法,以及期末的考核形式。

為什麼學講的是“古代漢語”講的意義。

一、古代漢語的性質和內容古代漢語是和現代漢語相對而言的,是指古代漢族人民所使用的語言,現代漢語是古代漢語的繼續和發展。

“古代漢語”課是一門基礎課,除了介紹古代漢語的基礎知識外,還涉及文字學、訓詁學、音韻學、修辭學、文獻學等學科的基礎知識。

1、漢語發展的分期關於漢語的分期,大致可分為以下幾個階段:上古漢語——先秦兩漢時期中古漢語——魏晉至隋唐五代時期近古漢語——宋元以後至“五四”運動前現代漢語——“五四”運動以來至今由於古代的口語無從尋覓,所以對於古代漢語的了解,我們現在接觸到的只能是古代的書面語。

本門課程學習的古代漢語,自然也只能是古代的書面語。

2、漢語的古代書面語系統漢語的古代書面語有兩個系統:一是以先秦口語為基礎形成的上古漢語書面語以及後代用這種書面語寫成的作品,這些書面語統稱為文言文。

如唐宋八大家和元明清文人的仿古文言作品等。

以先秦口語為基礎形成的上古漢語書面語主要保存在先秦到漢代的作品裏,其數量並不多,如儒家經典:《詩經》、《尚書》、《周易》、《春秋》、《周禮》、《儀禮》、《禮記》等,先秦諸子作品如《老子》、《莊子》、《墨子》、《孟子》、《荀子》之類。

漢代的史書,如《史記》、《漢書》等。

另一個系統是六朝以後在北方話基礎上形成的古白話。

如古代的白話小說,我們熟悉的“三言”、“二刻”、《紅樓夢》《水滸傳》、《三國演義》、《西遊記》都屬這一系統。

“古代漢語“課學習的只限於文言文。

二、“古代漢語”課的教學重點和學習方法1、古代漢語課的教學重點這門課我們使用的是王力主編的《古代漢語》,這套教材的特點是將內容分成三大板塊,即文選、古代漢語常識、古漢語常用詞。

一、古代汉语课的性质及教学目的:古代汉语是中国语言文学系的专业核心课之一,其教学目的是让学生掌握有关古代汉语的基本理论和基础知识,从而提高阅读古书的能力。

我们必须明确地认识到:古代汉语是一门工具课,通过这一课程的学习,使我们能更好地掌握古代汉语,以便阅读古代文献,批判地继承我国古代的文化遗产。

二、什么是“古代汉语”?古代汉语是一个比较广泛的概念,大致说来它有两个系统:一个是以先秦口语为基础而形成的上古汉语书面语以及后来历代作家仿古的作品中的语言,也就是通常所谓的文言;一个是唐宋以来以北方话为基础而形成的古白话。

根据本课程的目的和任务,我们学习和研究的对象主要是前者,即文言。

三、古代汉语课的教学内容及重点是什么?古汉语的教学内容,包括古代的语音、词汇、语法三方面的知识,具体到教材就是文选、常用词和通论三部分。

其中教学重点是词汇,而词汇的重点又是常用词。

难点是掌握古今词义的细微差别、用典、文字通假及典章制度。

四、作业:标点、注释加点词(课内完成)小学有形有音有义三者互相求举一可得其二有古形有今形有古音有今音有古义有今义六者互相求举一可得其五古今者不定之名也三代为古则汉为今汉魏晋为古则唐宋以下为今圣人之制字有义而后有音有音而后有形学者之考字因形以得其音因音以得其义治经莫重于得义得义莫切于得音周官六书指事象形形声会意四者形也转...........................................注假借二者驭形者也音与义也三代小学之书不传今之存者形书说文为之首玉篇以下次之音书广韵为之首集韵以................................................下次之义书尔雅为之首方言释名广雅以下次之尔雅方言释名广雅者转注假借之条目也义属于形是为转注义属于................................................声是为假借稚让为魏博士作广雅盖魏以前经传谣俗之形音义汇粹于是不孰于古形古音古义则其说之存者无由甄................................................综其说之已亡者无由比例推测形失则谓说文之外字皆可废音失则惑于字母七音犹治丝棼之义失则梏于说文所说................................................之.本义而废其假借又或言假借而昧其古音是皆无舆于小学者也怀祖氏能以三者互求以六者互求尤能以古音得经...............................................义盖天下一人而已矣假广雅以证其所得其注之精粹再有子云必能知之敢以是质于怀祖氏并质诸天下后世言小学................................................者乾隆辛亥八月金壇段玉裁序.............第一单元《左传》一、《左传》简介:《左传》,原名《春秋左氏传》,也叫《左氏春秋》,是我国最早的一部编年记事的史书。

古代汉语通论(简体版)第一章古汉语知识古今词义异同一、古今词义(词汇)的传承与存废1、古用今废词指在汉语历史上被淘汰、已经失去了交际作用、随旧事物的消亡而消失的词。

如:区分牲畜种类的词:羜,五月生羔;羳,黄肚羊;犙,三岁牛;牭,四岁牛。

古代官职等级:君、臣、仆、吏、奴、婢、大夫、尚书、丞相。

古祭祀名:祠,春祭;礿,夏祭;禅,祭天;社,祭地。

2、古今义同词多为基本词汇,古今意义和用法基本相同,个别词义所指仍有细微差别。

如:坐,古今坐的方法不同,词义所指的礼仪有了变化。

雷,古今对同一现象的认识发生了变化。

3、古今异义词(1)完全不同在阅读文献时一定要注意。

绸:古义指缠绕,†尔雅〃释天‡:‚素锦绸杠。

‛郭璞注:‚以白地锦韬(缠绕、套住)旗之杆。

‛†九歌〃湘君‡:‚薜荔柏兮蕙绸。

‛王逸注:‚绸,缚束也。

‛今义为丝织品的名称。

行李:古指外交使节,指人不指物。

†左传〃僖公三十年‡:‚若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困。

‛今指出行时携带的东西,指物不指人。

(2)同中有异古今意义之间存在细微差别。

勤:古常用义为辛劳、辛苦,与‚逸‛相对。

†论语〃微子‡:‚四体不勤,五谷不分,孰为夫子?‛今常用义为勤劳、勤快。

劝:古常用义为鼓励、劝勉,†国语〃越语‡:‚果行,国人皆劝。

父勉其子,兄勉其弟,妇勉其夫。

‛今义为劝说。

访:古义为询问、咨询。

†左传〃僖公三十二年‡:‚穆公访诸蹇叔。

‛今义为探访、访问。

二、古今词义的差异古今词义在各方面都表现着差异,主要分为以下几个方面:词义范围、词义感情色彩、词义程度轻重等。

下面分别予以说明:(一)词义范围不同词义范围主要指词义的外延而言,我们以圆圈表示词的古义和今义,可以形成以下几种几何关系:在古今词义的关系上,A图代表古今意义完全相同,B图代表古义与今义之间的交叉关系,词义在发展过中,古义的部分意义消失,今义又产生出来新的意义。

这是多数词义变化的情况。

C 图今义包含古义,表示今义扩大。

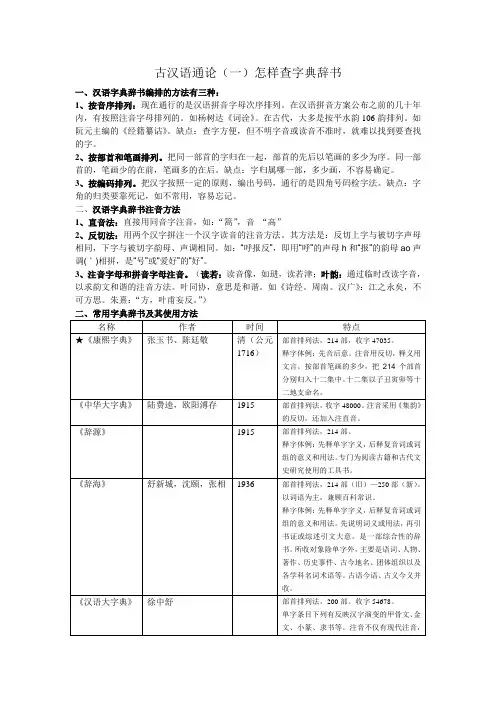

古汉语通论(一)怎样查字典辞书一、汉语字典辞书编排的方法有三种:1、按音序排列:现在通行的是汉语拼音字母次序排列。

在汉语拼音方案公布之前的几十年内,有按照注音字母排列的。

如杨树达《词诠》。

在古代,大多是按平水韵106韵排列。

如阮元主编的《经籍纂诂》。

缺点:查字方便,但不明字音或读音不准时,就难以找到要查找的字。

2、按部首和笔画排列。

把同一部首的字归在一起,部首的先后以笔画的多少为序。

同一部首的,笔画少的在前,笔画多的在后。

缺点:字归属哪一部,多少画,不容易确定。

3、按编码排列。

把汉字按照一定的原则,编出号码,通行的是四角号码检字法。

缺点:字角的归类要靠死记,如不常用,容易忘记。

二、汉语字典辞书注音方法1、直音法:直接用同音字注音,如:“篙”,音“高”2、反切法:用两个汉字拼注一个汉字读音的注音方法。

其方法是:反切上字与被切字声母相同,下字与被切字韵母、声调相同。

如:“呼报反”,即用“呼”的声母h和“报”的韵母ao声调(ˋ)相拼,是“号”或“爱好”的“好”。

3、注音字母和拼音字母注音。

(读若:读音像,如琎,读若津;叶韵:通过临时改读字音,以求韵文和谐的注音方法。

叶同协,意思是和谐。

如《诗经。

周南。

汉广》:江之永矣,不可方思。

朱熹:“方,叶甫妄反。

”)平水韵:唐宋以后人们写诗所用的诗韵。

上平声15韵,下平声15韵,上声29韵,去声30韵,入声17韵,共106韵。

三、《说文解字》的体例、价值和说文四家《说文解字》的体例:简称《说文》,东汉许慎著。

是我国规存最早的字典。

全书分汉字为540部,开创了以部首统率汉字的字典编纂法,收字以小篆为主。

收字9395个,另有重文1163个。

《说文解字》的价值:1、确定了“六书”理论;2、按照“六书”原则,创立了汉字部首,制定了按部首编排字数的体例;3、保留了小篆,便于从字形说明本意,并为释读甲金骨文提供了依据;4、保留了先秦词义和汉代训诂资料;5、保留了古音资料;6、记载了丰富的古代文化资料。

原文:《汉语通论》卷一·音韵夫音韵者,语言之根也。

故古之人,声音清浊,高低长短,皆有一定之则。

自《诗经》以下,音韵之学大兴。

汉魏六朝,声韵之学益盛。

唐宋之际,韵书盛行,音韵之学益明。

然自宋以后,音韵之学渐衰,直至明清,学者始复考辨,然亦未臻极盛。

今吾人欲究汉语音韵之源流,必先明其演变之迹。

盖自上古至秦汉,语音变化不大,故《诗经》之音,犹可考见。

及魏晋南北朝,语音变化益多,而《切韵》一书,乃以音韵之学著称。

唐宋之际,韵书盛行,如《广韵》、《集韵》等,皆以音韵为主。

然自宋以后,语音变化益速,音韵之学遂衰。

译文:音韵者,语言之根本也。

故古之人类,声音之清浊、高低、长短,皆有一定之规律。

自《诗经》以下,音韵之学大兴。

汉魏六朝,声韵之学益盛。

至唐宋之际,韵书盛行,音韵之学益明。

然而自宋以后,音韵之学渐衰,直至明清,学者始复考辨,然亦未臻极盛。

今吾人欲究汉语音韵之源流,必先明其演变之迹。

盖自上古至秦汉,语音变化不大,故《诗经》之音,犹可考见。

及魏晋南北朝,语音变化益多,而《切韵》一书,乃以音韵之学著称。

唐宋之际,韵书盛行,如《广韵》、《集韵》等,皆以音韵为主。

然自宋以后,语音变化益速,音韵之学遂衰。

原文:《汉语通论》卷二·文字文字者,语言之符号也。

故古之人,以文字为表意之具,以文字为传世之宝。

自甲骨文以下,文字之学大兴。

汉魏六朝,文字之学益盛。

唐宋之际,书法盛行,文字之学益明。

然自宋以后,文字之学渐衰,直至明清,学者始复考辨,然亦未臻极盛。

译文:文字者,语言之符号也。

故古之人类,以文字为表意之具,以文字为传世之宝。

自甲骨文以下,文字之学大兴。

汉魏六朝,文字之学益盛。

至唐宋之际,书法盛行,文字之学益明。

然而自宋以后,文字之学渐衰,直至明清,学者始复考辨,然亦未臻极盛。

以上仅为《汉语通论》中音韵与文字两章之部分内容翻译,其余章节亦可根据此法进行翻译。

钱大昕所著《汉语通论》内容丰富,涉及汉语研究诸多方面,对于研究汉语历史、发展、演变具有重要意义。

古代汉语复习资料通論一怎樣查字典辭書1)《說文解字》簡稱《說文》,東漢許慎著。

是我國規存最早的字典。

全書分漢字為540部,開創了以部首統率漢字的字典編纂法,收字以小篆為主。

2)《康熙字典》:是清朝康熙49看開始編寫的,參加編寫的有張玉書、陳廷敬等三十人,於康熙55看編成。

這部字典按部首筆畫的多少,把214個部首分別歸入十二集中。

十二集以子醜寅卯等十二地支命名。

3)《漢語大字典》:是一部解釋漢字形、音、義的大型語文工具書。

這部大字典是目前我國搜集漢字單字最多的字典,共收單字五萬六千個左右。

4)《古漢語常用字字典》:北京大學中文系漢語專業等單位聯合編寫,1979年出版。

收古漢語常用字三千七百多個。

修訂版於1993年問世。

5)《辭源》:專門為閱讀古籍和古代文史研究使用的工具書。

6)《辭海》:是一部綜合性的辭書。

所收對象除單字外,主要是語詞、人物、著作、曆史事件、古今地名、團體組織以及各學科名詞術語等。

古語今語、古義今義並收。

7)《漢語大辭典》:由《漢語大辭典》編輯委員會、《漢語大辭典》編纂處編纂。

1986年第一卷出版,1994年出版最後一卷。

全書十二卷,共收單字二1萬二千個左右,詞目約三十七萬條,五千餘萬字。

是一部大型的曆時性的詳解語文詞典,它試圖從語詞的曆史演變過程加以闡述,古今兼收,源流並重。

首先,這部詞典是迄今漢語語文辭書中搜羅最為宏富的一部大型語揮文詞典。

其次,這部詞典引例豐富,是在收集大量第一手資料的基礎上編寫成的,保證了收詞立目、釋義探源方面能超逸前人。

8)《經傳釋詞》:清王引之著,是一本著重研究先秦和漢代經傳中虛詞特殊用法的著作。

9)《詞詮》:近人楊樹達著。

這部書收集了古書中常用的介詞、連詞、助詞、語氣詞及一部分代詞、動詞、副詞,說明它們的用法、意義並引書證。

10)《詩詞曲語辭匯釋》:近人張相著。

這部書匯集了唐宋金元明以來流行於詩詞劇曲中的特殊魚詞537個,作者從大量的材料中加以比較推敲,考釋語辭的含義和作用。

古代汉语通论资料古今词义的异同一、古今词义异同的基本情况:1、古今意义基本无变化的词,如:天、地、山、水等,复音词如:蟋蟀、仓庚、凤凰等。

2、古今意义毫无关联的词,如“该”,古代是“完备”的意思,现代是“应该”的意思。

另有古代意义已经消亡的词,如“章甫”。

由于词义所指的事物现在已经不存在,所以古意消亡。

3、古今意义有区别又有联系的词。

如“再”在上古只有“两次”的意思,而现代汉语则表示“重复”等义。

(注:“再”和“复”的区别:“再”表示动作的数量,它代替了“二”,“复”只表示行为的重复,不表示数量。

现代汉语的“再”相当于古代的“复”。

)二、古今词义的发展变化1、词义范围的变化:词义所概括的客观对象的外延的变化。

⑴词义的扩大。

如“菜”本来专指蔬菜,后兼指鸡鱼肉蛋等荤腥。

“洗”本以为洗脚,后泛指洗涤,不拘于足。

⑵词义的缩小。

如“金”在先秦泛指各种金属,后来词义缩小,专指黄金。

“宫”本指一切房屋,后专制帝王所居。

“瓦”本指一切陶器,后专指盖房顶所用的陶制建筑器材。

⑶词义的转移。

如:“闻”的本意为听见,后来转指用鼻子闻。

“涕”的本意为眼泪,后转指鼻涕。

“汤”本指热水,后指米汤,菜汤。

“脚”本指小腿,后指踝关节以下的部分。

“府”本指藏文书财务的地方,后指官署。

2、词义感情色彩的变化:词义的感情色彩是词的附加意义,表现人们对客观事物的爱憎喜恶即主观评价的好坏,以及词义轻重程度的判断。

⑴词义褒贬的变化。

如“谤”在古代是个中性词,无所谓褒贬。

《国语·周语》:“厉王虐,国人谤王”,是中性词;“贿”在上古指布帛之类的财务,中性词,后专指用钱财买通他人,贬义词;“爪牙”在先秦指武臣、国之猛将,也泛指辅佐君王者,用于褒义。

后来指坏人的帮凶、走狗,变成了贬义词。

⑵词义轻重的变化。

如“诛”本质言辞责备,词义较轻,后发展出杀戮之义,词义变重。

又如“贼”本指杀人越货、犯上作乱的人,词义很重,后指小偷,词义较轻。

三、怎样掌握词的古义:我们必须勤查有关的工具书与阅读古代作品相结合,对词义的古今义例反复参证比较,还可以通过一些文字的和语言的手段帮助我们掌握词的古义。

古汉语通论一:怎样查字典辞书一:字典辞书的编排方式1:按音序排列2:按部首和笔画排列3:按号码排列《康熙字典》:全书共收字47035个,是清代以前收字最多的一部字典。

流传两百多年,影响很大,至今还有一定的参考价值。

《中华大字典》:他是继《康熙字典》后出现的第二部大型字典。

《辞源》:这是近代出版最早的一部以词语为主,兼顾百科常识的大辞书。

《辞海》(修订本)虽然收古代词语比《辞源》(修订本)少得多,但是有些百科性的古代词语在《辞源》(修订本)中找不着,却能在新的《辞海》中找到。

《汉语大字典》和《汉语大词典》是二十世纪末由国家组织编写的两部大型的语文工具书。

《汉语大字典》:编者的意图是注重历史的反映汉字形音义的发展。

如果我们想了解字形、字音的历史演变时,《汉语大字典》也是一部比较便当的工具书。

《汉语大词典》:这是一部大型的、历史性的汉语语文辞典,全书五千余万字,共收词目三十七万条左右。

《新华字典》:是新华辞书社编撰的。

1979年修订重排为目前流行最广的字典。

《现代汉语词典》:是中国社会科学院语言研究所词典编辑室编的。

它是以记录普通话为主的中型现代语文词典,收词目五万六千多条。

这是一部释义精准,体现目前汉语研究水平的好辞书。

《古汉语常用字字典》:是由北京大学中文系汉语专业的师生和北京齿轮厂等单位的工人编写的。

在释义解词中,重视词义的概括性和各义之间的内部联系,注释简明通俗,适用于初学古汉语的读者。

《说文解字》:的作者是东汉许慎。

这是中国文学的奠基之作,也是我国第一部系统完备的字典。

许慎在分析小篆的形体结构时,从中概括出五百四十个偏旁作为部首,然后把所收集的九千多个字列入这五百四十个部首中去,这是他的一大创造,对后世的检字法有很深的影响。

古汉语通论二:古今词义的异同语言是发展的,学习语言要有历史发展的观点。

现代汉语是从古代汉语的基础上发展起来的,我们有必须承认语言的继承性,看到古今汉语相同的方面;但是更应该重视语言的发展,看到古今汉语相依的方面。

第十节古代汉语词类活用1 、词类的活用:有些词可以按照一定的表达习惯而灵活运用,在句子中临时改变它的词性和基本功能,这种现象就叫作词类活用。

如“从左右,皆肘之”。

句中的“肘”是名词,在此临时用作动词,意为“用肘撞”。

2 、使动用法:是指谓语动词具有“使宾语怎么样”的意思。

3 、动词的活用:(1 )不及物动词的使动用法:不及物动词本来不带宾语,如果带上宾语时,一般是用作使动,表示主语使宾语发生该动词所表示的动作或行为。

如:“庄公寤生,惊姜氏。

”“惊”意为“使……惊”。

(2 )及物动词的使动用法:这种情况较为少见。

及物动词本来就可带宾语,在形式上和用作使动没有区别,区别只在意义上。

如“沛公旦日从百余骑来见项王。

”中的“从”只能是“使……跟从”。

4 、形容词的活用:(1 )形容词用作一般动词,如果形容词在叙述句里充当谓语,就是活用为动词。

如:“益烈山泽而焚之。

”“烈”形容大火,这里是“放大火烧”。

(2 )形容词的使动用法:是指使它所带的宾语具有该形容词所表示的性质或状态。

如“其达士,洁其居,美其服,饱其食。

”“洁”“美”“饱”原是形容词,在句中都是使动用法,分别译为“使……清洁”“使……华美”“使……饱”。

(3 )形容词的意动用法:是指谓语具有“认为宾语怎么样”或“把宾语看作什么”的意思。

如:“甘其食,美其服,安其居,乐其俗。

”句中的“甘”“美”“安”“乐”是形容词的意动用法,译为“认为……香甜”“认为……华美”“认为……安逸”“认为……快乐”。

5 、名词的活用:(1 )名词用作一般动词:如:“范增数目项王”中“目”是“用目光示意”的意思。

(2 )名词的使动用法:就是指名词用作动词时,使它的宾语成为该名词所表示的人或事物,或者发生与该名词有关的动作行为。

如:“然得而腊之以为饵,可以已大风、挛踠、瘘、疠。

”“腊”原义为“干肉”,动词。

在此句中用作使动用法“使(之)成为干肉”。

(3 )名词的意动用法:就是把宾语所代表的人或事物看成这个名词所表示的人或事物。