王力《古代汉语》(通论)笔记(精华梳理版)(九~十)

- 格式:doc

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:8

古代汉语(王力版)笔记绪论(一)本课程的性质和教学目的1、本课程的性质古代汉语是汉语言文学专业的一门基础课、工具课、语言课。

(1)基础课是相对于专业课而言,是指该专业中最基本的部分,亦即该专业的核心课程。

(2)工具课是相对于理论课等而言。

所谓工具课,是指为达到某种目的而开设的课程。

“工必善某事,必先利其器。

”器是工具,利其器的目的是善其事。

古代汉语作为一门工具课,其目的是为了培养学生阅读中国古书的能力。

(3)语言课是相对于文学课而言。

汉语言文学作为一个专业,主要分为汉语言与汉文学两大模块。

2、本课程的教学目的本课程的教学目的是培养和训练学生阅读用古汉语写成的古文的能力和讲授中学文言作品(主要是语言方面)的能力。

以上阅读和讲授两个能力,在师范院校与综合大学中侧重点有所不同,前者以培养和训练讲授文言作品能力为主,后者以培养阅读文学作品能力为主,但二者是相辅相成的,不能偏废。

从2001年秋季起,中学语文教材又再次进行了修订,修订后的教材文言文的份量更重,特别是高中,篇目几占一半,因此,作为师范院校的毕业生,古代汉语这门课程的学习自然也向他们提出了更高的要求。

除此以外,作为语文工作者,他们还要大致了解从古代汉语到现代汉语的继承和发展的基本脉络,从而培养他们语文规范化的能力,如关于古代破读字的读音问题,异形词的规范问题等,都需要借助古代汉语知识求得解决。

(二)古代汉语的含义和课程学习重点1、古代汉语的含义汉语的发展有不同的阶段。

以往对汉语的发展一般采用两分法,即古代和现代。

现代指五四运动后,古代与现代相对而言,是一个很宽泛的概念,时间跨度较长。

从先秦西汉一直到五四前,其间汉族人民所使用的语言都称古代汉语。

因为古代的口语现在已无从听到,我们可以接触到的只是古代的书面语,汉语的古代书面语大致有两个系统;一是以先秦口语为基础而形成的上古汉语书面语及后代作家仿古作品中的语言即文言;二是六朝后以北方话为基础而形成的古白话。

王力《古代汉语》(通论)笔记(精华梳理版)通论(一)1、汉语字典的编排方式主要有三种:A、按音序排列。

现在通行按照汉语拼音字母次序排列(汉语拼音方案);古代按照平水韵106韵排列(上、下平声各15韵,上声29韵、去声30韵,入声17韵)。

B、按部首和笔划排列。

同一部首的字归在一起,部首的先后以笔划多少为序;同一部首内,字的先后以笔划多少为序。

笔划相同时,在按起笔的笔形排列。

一般是把起笔分成点(、)、横(一)、直(ㄧ)、撇(ノ)四种或点、横、直、撇、折(┐)五种依次排列。

C、按编码排列。

通行的是四角号码检字法。

汉字方形有四个角,角的形式共十种,用0至9代表。

角的顺序是左上角、右上角、左下角、右下角。

每字得四码。

2、《康熙字典》张玉书、陈廷敬等编,在明代梅膺祚《字汇》和张自烈《正字通》基础上编成。

按照部首排列,分成214部,再按十二地支分十二集,每集分上中下三卷。

释字体例先音后义。

先列主要韵书的反切,再释义,每义引古书为证。

3、王引之《字典考证》、王力《康熙字典音读订误》,进行纠正。

4、《中华大字典》陆费逵、欧阳溥存主编,1915年中华书局。

部首排列,注音用《集韵》的反切,还加注直音。

5、《辞源》1915商务印书馆,陆尔奎、方毅等人编写,是近代出版最早的以语词为主,兼顾百科常识的大辞书。

部首排列法,沿用《康熙字典》214部首。

注音反切,全部采用清代李光地《音韵阐微》的改良的反切。

基本奠定了汉语现代词典的编纂体例格局。

1958年修订为“以语文为主,百科为副”的帮助阅读古籍的较大较好的语文工具书,吴泽炎、黄秋耘、刘叶秋负责。

采用汉语拼音字母和注音字母注今音。

采用《广韵》和《集韵》的反切,保留反切意在溯源,用来标志这个字的中古音。

6、《辞海》1936中华书局编印,舒新城、沈颐,张相主编。

1958年修订为综合性辞书。

舒新城、陈望道主持。

还收录了百科性的古代词语。

“古今兼收,源流并重”:《汉语大字典》偏重古今的汉字,反映汉字形音义的发展。

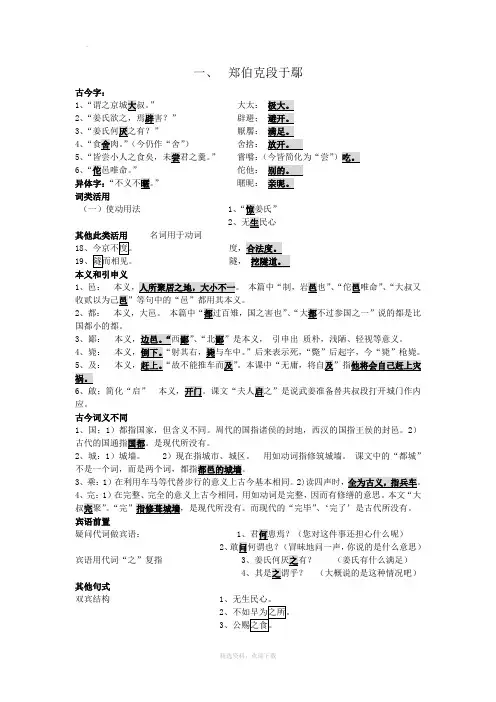

一、郑伯克段于鄢古今字:1、”大太:2、辟避;3、厭饜:4、”(今仍作“舍”)舍捨:5、”嘗嚐:(今皆简化为“尝”6、”佗他:异体字:”暱昵:词类活用(一)使动用法 1、2其他此类活用名词用于动词1819本义和引申义1、邑:、、“大叔又2、都:本义,大邑。

、国都小的都。

3、鄙:、引申出质朴,浅陋、轻视等意义。

4、毙:”后来表示死,“斃”后起字,今“毙”枪毙。

5、及:6、啟;简化“启”应。

古今词义不同1、国;1)都指国家,但含义不同。

周代的国指诸侯的封地,西汉的国指王侯的封邑。

2)2、城:1)城墙。

2)现在指城市、城区。

用如动词指修筑城墙。

课文中的“都城”3、乘:1)在利用车马等代替步行的意义上古今基本相同。

2)4、完:1)在完整、完全的意义上古今相同,用如动词是完整,因而有修缮的意思。

本文“大。

、‘完了’是古代所没有。

宾语前置疑问代词做宾语: 12、(冒昧地问一声,你说的是什么意思)宾语用代词“之”复指 3(姜氏有什么满足)4(大概说的是这种情况吧)其他句式双宾结构 1、无生民心。

234语法1、诸:2、请:1)请你做某事 23、敢:1)助动词,有胆量,为何谓也”二、齐桓公伐楚古今字:1、共供:2、女汝:”复音词1、夹辅本义和引申义;1、缩:本义,用绳子捆起来。

2、妥:本义,安稳,安定。

后引申为安,安抚。

3、次:文献中有两种意义,一是次第,次序。

作动词为按次序排列。

引申为次第在后的,等级较差的。

| 。

引申为外出旅行停留。

语法;之: 1)放在定语和名词之间。

“”2)主谓之间,取消句子独立性。

a. 在一个分句的主谓间用,表示语意未完。

b. 充当主语和谓语结构之间用“之”宾语前置;用指示代词“是”作宾语 5、寡人是征 6用代词‘是’复制提前的宾语,起强调 7介词“以”的宾语 8三、齐晋鞌之战古今字:9、陈阵:10、辟避:11、絓掛:12、奉捧:异体字:1、2、”3、4、5、”复音词1、败绩词类活用(一)使动用法3、”免(二)意动用法1、”难其他此类活用 16、介,甲衣。

古代汉语四册全(王力版)笔记绪论(一)本课程的性质和教学目的1、本课程的性质古代汉语是汉语言文学专业的一门基础课、工具课、语言课。

(1)基础课是相对于专业课而言,是指该专业中最基本的部分,亦即该专业的核心课程。

(2)工具课是相对于理论课等而言。

所谓工具课,是指为达到某种目的而开设的课程。

“工必善某事,必先利其器。

”器是工具,利其器的目的是善其事。

古代汉语作为一门工具课,其目的是为了培养学生阅读中国古书的能力。

(3)语言课是相对于文学课而言。

汉语言文学作为一个专业,主要分为汉语言与汉文学两大模块。

2、本课程的教学目的本课程的教学目的是培养和训练学生阅读用古汉语写成的古文的能力和讲授中学文言作品(主要是语言方面)的能力。

以上阅读和讲授两个能力,在师范院校与综合大学中侧重点有所不同,前者以培养和训练讲授文言作品能力为主,后者以培养阅读文学作品能力为主,但二者是相辅相成的,不能偏废。

从2001年秋季起,中学语文教材又再次进行了修订,修订后的教材文言文的份量更重,特别是高中,篇目几占一半,因此,作为师范院校的毕业生,古代汉语这门课程的学习自然也向他们提出了更高的要求。

除此以外,作为语文工作者,他们还要大致了解从古代汉语到现代汉语的继承和发展的基本脉络,从而培养他们语文规范化的能力,如关于古代破读字的读音问题,异形词的规范问题等,都需要借助古代汉语知识求得解决。

(二)古代汉语的含义和课程学习重点1、古代汉语的含义汉语的发展有不同的阶段。

以往对汉语的发展一般采用两分法,即古代和现代。

现代指五四运动后,古代与现代相对而言,是一个很宽泛的概念,时间跨度较长。

从先秦西汉一直到五四前,其间汉族人民所使用的语言都称古代汉语。

因为古代的口语现在已无从听到,我们可以接触到的只是古代的书面语,汉语的古代书面语大致有两个系统;一是以先秦口语为基础而形成的上古汉语书面语及后代作家仿古作品中的语言即文言;二是六朝后以北方话为基础而形成的古白话。

目 录第1章 古汉语通论(1~4)1.1 复习笔记1.2 考研真题与典型题详解第2章 古汉语通论(5~6)2.1 复习笔记2.2 考研真题与典型题详解第3章 古汉语通论(7~10)3.1 复习笔记3.2 考研真题与典型题详解第4章 古汉语通论(11~12)4.1 复习笔记4.2 考研真题与典型题详解第5章 古汉语通论(13~14)5.1 复习笔记5.2 考研真题与典型题详解第6章 古汉语通论(15~16)6.1 复习笔记6.2 考研真题与典型题详解第7章 古汉语通论(17~18)7.1 复习笔记7.2 考研真题与典型题详解第8章 古汉语通论(19~20)8.1 复习笔记8.2 考研真题与典型题详解第9章 古汉语通论(21~22)9.1 复习笔记9.2 考研真题与典型题详解第10章 古汉语通论(23~24)10.1 复习笔记10.2 考研真题与典型题详解第11章 古汉语通论(25~26)11.1 复习笔记11.2 考研真题与典型题详解第12章 古汉语通论(27~28)12.1 复习笔记12.2 考研真题与典型题详解第13章 古汉语通论(29~30)13.1 复习笔记13.2 考研真题与典型题详解第14章 古汉语通论(31~32)14.1 复习笔记14.2 考研真题与典型题详解第1章 古汉语通论(1~4)1.1 复习笔记一、怎样查字典辞书(一)字典辞书的编排和注音1.编排方式汉字有形有音有义,编排时可按形,也可按音或义。

我国现存最早的字典辞书《尔雅》是按意义编排。

如《释诂》:“赉、贡、锡、畀、予、贶,赐也。

”“如、适、之、嫁、徂、逝,往也。

”这两条,就是把一组词义词编排在一起,但按意义编排查阅起来很不方便,后代很少再使用,而多按形或音来编排。

(1)按形编排主要有按部首和四角号码两种方式①部首编排法按部首编排即把所收录的字分属若干部首之中,按笔画多少的先后顺序排行,同一部首的字都归入该部之下,以每字笔画的多少为序。

王力版古代汉语通论笔记介词和连词十三、介词和连词一、介词1.介词是由动词虚化而来的词类,它在句中的作用仍带有动词性质的痕迹。

它能带宾语,但不能单独进入句子结构,更不能充当谓语。

大约有“于(於、乎)、以、因、由、为、自、从、与、及”等十几个。

2.介词的语法特点:(1)介词带宾语,有时宾语前置。

(参见第九节)(2)古代汉语中介词的宾语大多可以省略。

(“于”字的宾语不能)(3)在语法功能上,古代汉语由“因、为、与、从”等组成的介词结构一般作状语,但“于”字介宾结构表时间处所意义的还可做补语。

“以”字结构表工具方式的既可做状语,又可作补语。

3.于(於、乎):用法有四种:(1)引进动作行为的时间、处所或动作行为所涉及的范围,组成介宾结构,作句子的补语或状语。

译为“在、从、到”或“在……中”“在……方面”等。

(2)引进动作行为涉及的对象,组成介宾结构,作补语或状语,可译为“向、跟、给、对、对于”等。

(3)引进比较的对象,组成介宾结构在形容词和表心理活动的动词后面作补语,译作“比”。

(4)引进动作行为的主动者,组成介宾结构作动词的补语,译作“被”。

此外:1)介词“于”和代词“是”结合,构成介宾关系的凝固词组,在句中作状语,意思是“从此”“在这里”“在这个时候”或“在这种情况下”。

后来虚化为连词,一般用在句子的开头表承接。

2)“乎”:用作介词,其作用与“于”或“於”基本相同,可以引进动作行为的处所、时间、对象等,译为在、比、到、向等。

乎的使用频率较低,“乎”字结构一般只作补语,一般也不引进主动者。

4.“以”:原是动词,义同“用”,由此虚化为介词。

主要用法大致有以下几种:(1)引进动作行为的工具、手段,可译为“用”“拿”。

(2)引进动作行为连带的人,这是一种行为方式。

我们以“率领”来翻译它。

如“宫之奇以其族行”(宫之奇率领他的族人离开了虞国。

)这也许是动词的残存用法,但是已经虚化,与介词“以”难以分开。

(3)引进动作行为的条件、依据、标准等,“以”字结构通常作状语,可译为“凭着、依靠、按照”等。

《古代汉语》通论笔记(王力)一、古代汉语常用工具书1字典辞书的编排:1)按部首和笔画排列。

2)按音序排列。

3)按号码排列。

2注音方式:1)直音:即用同音字注音。

2)反切:用两个汉字拼注一个汉字读音的注音方法。

其方法是:反切上字与被切字声母相同,下字与被切字韵母、声调相同。

如:‚呼报反‛,即用‚呼‛的声母h 和‚报‛的韵母ao声调(ˋ)相拼,是‚号‛或‚爱好‛的‚好‛。

3)注音字母和拼音字母注音。

3释义方式:1)直训:也叫语词式。

它用一个词去解释另一个词。

如:元,始也。

2)描写:对被释对象的特征、形状、位臵、作用等给予解释。

如:缶,瓦器,所以盛酒浆、秦人鼓之以节歌。

3)义界:也称为定义式。

如:斗,十升也。

4)譬况:即用人们熟知的事物去比方不熟悉的或难以解说的事物。

如:黑,火所熏之色也。

4常用工具书:1)《说文解字》简称《说文》,东汉许慎著。

是我国规存最早的字典。

全书分汉字为540部,开创了以部首统率汉字的字典编纂法,收字以小篆为主。

2)《康熙字典》:是清朝康熙49看开始编写的,参加编写的有张玉书、陈廷敬等三十人,于康熙55看编成。

这部字典按部首笔画的多少,把214个部首分别归入十二集中。

十二集以子丑寅卯等十二地支命名。

3)《汉语大字典》:是一部解释汉字形、音、义的大型语文工具书。

这部大字典是目前我国搜集汉字单字最多的字典,共收单字五万六千个左右。

4)《古汉语常用字字典》:北京大学中文系汉语专业等单位联合编写,1979年出版。

收古汉语常用字三千七百多个。

修订版于1993年问世。

5)《辞源》:专门为阅读古籍和古代文史研究使用的工具书。

6)《辞海》:是一部综合性的辞书。

所收对象除单字外,主要是语词、人物、著作、历史事件、古今地名、团体组织以及各学科名词术语等。

古语今语、古义今义并收。

7)《汉语大辞典》:由《汉语大辞典》编辑委员会、《汉语大辞典》编纂处编纂。

1986年第一卷出版,1994年出版最后一卷。

全书十二卷,共收单字二1万二千个左右,词目约三十七万条,五千余万字。

古代汉语笔记,根据王力的书整理的一、填空:1、汉语字典的编排方式主要有三种:A、按音序排列。

现在通行按照汉语拼音字母次序排列(汉语拼音方案);古代按照平水韵106韵排列(上、下平声各15韵,上声29韵、去声30韵,入声17韵)。

B、按部首和笔划排列。

同一部首的字归在一起,部首的先后以笔划多少为序;同一部首内,字的先后以笔划多少为序。

笔划相同时,在按起笔的笔形排列。

一般是把起笔分成点(、)、横(一)、直(ㄧ)、撇(ノ)四种或点、横、直、撇、折(┐)五种依次排列。

C、按编码排列。

通行的是四角号码检字法。

汉字方形有四个角,角的形式共十种,用0至9代表。

角的顺序是左上角、右上角、左下角、右下角。

每字得四码。

2、《康熙字典》张玉书、陈廷敬等编,在明代梅膺祚《字汇》和张自烈《正字通》基础上编成。

按照部首排列,分成214部,在按十二地支分十二集,每集分上中下三卷。

释字体例先音后义。

先列主要韵书的反切,再释义,每义引古书为证。

3、王引之《字典考证》、王力《康熙字典音读订误》,进行纠正。

4、《中华大字典》陆费逵、欧阳溥存主编,1915年中华书局。

部首排列,注音用《集韵》的反切,还加注直音。

5、《辞源》1915商务印书馆,陆尔奎、方毅等人编写,是近代出版最早的以语词为主,兼顾百科常识的大辞书。

部首排列法,沿用《康熙字典》214部首。

注音反切,全部采用清代李光地《音韵阐微》的改良的反切。

基本奠定了汉语现代词典的编纂体例格局。

1958年修订为“以语文为主,百科为辅”的工具书,吴泽炎、黄秋耘。

刘叶秋负责。

采用汉语拼音字母和注音字母注音,采用《广韵》的反切。

6、《辞海》1936中华书局编印,舒新城、沈颐,张相主编。

1958年修订为综合性辞书。

舒新城、陈望道主持。

7、东汉许慎《说文解字》,中国文字学奠基之作,第一部系统完备的字典,分析小篆字形。

宋代徐铉采用孙愐《唐韵》校订过。

清代黎永春的《说文通检》。

徐灏《说文解字注笺》8、清代研究《说文解字》的四大家:段玉裁《说文解字注》、桂馥《说文解字义疏》、王筠《说文句读》、朱骏声《说文通训定声》。

王力《古代汉语》通论部分要点(1-18)王力《古代汉语》(通论)笔记(精华梳理版)(一~十八)通论(一)1、汉语字典的编排方式主要有三种:A、按音序排列。

现在通行按照汉语拼音字母次序排列(汉语拼音方案);古代按照平水韵106韵排列(上、下平声各15韵,上声29韵、去声30韵,入声17韵)。

B、按部首和笔划排列。

同一部首的字归在一起,部首的先后以笔划多少为序;同一部首内,字的先后以笔划多少为序。

笔划相同时,在按起笔的笔形排列。

一般是把起笔分成点(、)、横(一)、直(ㄧ)、撇(ノ)四种或点、横、直、撇、折(┐)五种依次排列。

C、按编码排列。

通行的是四角号码检字法。

汉字方形有四个角,角的形式共十种,用0至9代表。

角的顺序是左上角、右上角、左下角、右下角。

每字得四码。

2、《康熙字典》张玉书、陈廷敬等编,在明代梅膺祚《字汇》和张自烈《正字通》基础上编成。

按照部首排列,分成214部,再按十二地支分十二集,每集分上中下三卷。

释字体例先音后义。

先列主要韵书的反切,再释义,每义引古书为证。

王引之《字典考证》、王力《康熙字典音读订误》,进行纠正。

4、《中华大字典》陆费逵、欧阳溥存主编,1915年中华书局。

部首排列,注音用《集韵》的反切,还加注直音。

5、《辞源》1915商务印书馆,陆尔奎、方毅等人编写,是近代出版最早的以语词为主,兼顾百科常识的大辞书。

部首排列法,沿用《康熙字典》214部首。

注音反切,全部采用清代李光地《音韵阐微》的改良的反切。

基本奠定了汉语现代词典的编纂体例格局。

1958年修订为“以语文为主,百科为副”的帮助阅读古籍的较大较好的语文工具书,吴泽炎、黄秋耘、刘叶秋负责。

采用汉语拼音字母和注音字母注今音。

采用《广韵》和《集韵》的反切,保留反切意在溯源,用来标志这个字的中古音。

6、《辞海》1936中华书局编印,舒新城、沈颐,张相主编。

1958年修订为综合性辞书。

舒新城、陈望道主持。

还收录了百科性的古代词语。

王力《古代汉语》(通论)笔记(精华梳理版)王力《古代汉语》(古汉语通论)笔记(精华版)通论(一)1、汉语字典的编排方式主要有三种:A、按音序排列。

现在通行按照汉语拼音字母次序排列(汉语拼音方案);古代按照平水韵106韵排列(上、下平声各15韵,上声29韵、去声30韵,入声17韵)。

B、按部首和笔划排列。

同一部首的字归在一起,部首的先后以笔划多少为序;同一部首内,字的先后以笔划多少为序。

笔划相同时,在按起笔的笔形排列。

一般是把起笔分成点(、)、横(一)、直(ㄧ)、撇(ノ)四种或点、横、直、撇、折(┐)五种依次排列。

C、按编码排列。

通行的是四角号码检字法。

汉字方形有四个角,角的形式共十种,用0至9代表。

角的顺序是左上角、右上角、左下角、右下角。

每字得四码。

2、《康熙字典》张玉书、陈廷敬等编,在明代梅膺祚《字汇》和张自烈《正字通》基础上编成。

按照部首排列,分成214部,再按十二地支分十二集,每集分上中下三卷。

释字体例先音后义。

先列主要韵书的反切,再释义,每义引古书为证。

3、王引之《字典考证》、王力《康熙字典音读订误》,进行纠正。

4、《中华大字典》陆费逵、欧阳溥存主编,1915年中华书局。

部首排列,注音用《集韵》的反切,还加注直音。

5、《辞源》1915商务印书馆,陆尔奎、方毅等人编写,是近代出版最早的以语词为主,兼顾百科常识的大辞书。

部首排列法,沿用《康熙字典》214部首。

注音反切,全部采用清代李光地《音韵阐微》的改良的反切。

基本奠定了汉语现代词典的编纂体例格局。

1958年修订为“以语文为主,百科为副”的帮助阅读古籍的较大较好的语文工具书,吴泽炎、黄秋耘、刘叶秋负责。

采用汉语拼音字母和注音字母注今音。

采用《广韵》和《集韵》的反切,保留反切意在溯源,用来标志这个字的中古音。

6、《辞海》1936中华书局编印,舒新城、沈颐,张相主编。

1958年修订为综合性辞书。

舒新城、陈望道主持。

还收录了百科性的古代词语。

“古今兼收,源流并重”:《汉语大字典》偏重古今的汉字,反映汉字形音义的发展。

古代汉语笔记,根据王力的书整理的一、填空:1、汉语字典的编排方式主要有三种:A、按音序排列。

现在通行按照汉语拼音字母次序排列(汉语拼音方案);古代按照平水韵106韵排列(上、下平声各15韵,上声29韵、去声30韵,入声17韵)。

B、按部首和笔划排列。

同一部首的字归在一起,部首的先后以笔划多少为序;同一部首内,字的先后以笔划多少为序。

笔划相同时,在按起笔的笔形排列。

一般是把起笔分成点(、)、横(一)、直(ㄧ)、撇(ノ)四种或点、横、直、撇、折(┐)五种依次排列。

C、按编码排列。

通行的是四角号码检字法。

汉字方形有四个角,角的形式共十种,用0至9代表。

角的顺序是左上角、右上角、左下角、右下角。

每字得四码。

2、《康熙字典》张玉书、陈廷敬等编,在明代梅膺祚《字汇》和张自烈《正字通》基础上编成。

按照部首排列,分成214部,在按十二地支分十二集,每集分上中下三卷。

释字体例先音后义。

先列主要韵书的反切,再释义,每义引古书为证。

3、王引之《字典考证》、王力《康熙字典音读订误》,进行纠正。

4、《中华大字典》陆费逵、欧阳溥存主编,1915年中华书局。

部首排列,注音用《集韵》的反切,还加注直音。

5、《辞源》1915商务印书馆,陆尔奎、方毅等人编写,是近代出版最早的以语词为主,兼顾百科常识的大辞书。

部首排列法,沿用《康熙字典》214部首。

注音反切,全部采用清代李光地《音韵阐微》的改良的反切。

基本奠定了汉语现代词典的编纂体例格局。

1958年修订为“以语文为主,百科为辅”的工具书,吴泽炎、黄秋耘。

刘叶秋负责。

采用汉语拼音字母和注音字母注音,采用《广韵》的反切。

6、《辞海》1936中华书局编印,舒新城、沈颐,张相主编。

1958年修订为综合性辞书。

舒新城、陈望道主持。

7、东汉许慎《说文解字》,中国文字学奠基之作,第一部系统完备的字典,分析小篆字形。

宋代徐铉采用孙愐《唐韵》校订过。

清代黎永春的《说文通检》。

徐灏《说文解字注笺》8、清代研究《说文解字》的四大家:段玉裁《说文解字注》、桂馥《说文解字义疏》、王筠《说文句读》、朱骏声《说文通训定声》。

之阳早格格创做《古代汉语》(王力)条记一、挖空:1、汉语字典的编排办法主要有三种:A 、按音序排列.当前通止依照汉语拼音字母序次排列(汉语拼音规划);古代依照仄火韵106韵排列(上、下仄声各15韵,上声29韵、去声30韵,进声17韵).B 、按部尾战笔划排列.共一部尾的字归正在所有,部尾的先后以笔划几为序;共一部尾内,字的先后以笔划几为序.笔划相共时,正在按起笔的笔形排列.普遍是把起笔分成面(、)、横(一)、直(ㄧ)、撇(ノ)四种大概面、横、直、撇、合(┐)五种依次排列.C 、按编码排列.通止的是四角号码检字法.汉字圆形有四个角,角的形式共十种,用0至9代表.角的程序是左上角、左上角、左下角、左下角.每字得四码.2、《康熙字典》弛玉书籍、陈廷敬等编,正在明代梅膺祚《字汇》战弛自烈《正字通》前提上编成.依照部尾排列,分成214部,正在按十二天支分十二集,每集分上中下三卷.释字格式先音后义.先列主要韵书籍的反切,再释义,每义引古书籍为证.3、王引之《字典考证》、王力《康熙字典音读订误》,举止纠正.4、《中华大字典》陆费逵、欧阳溥存主编,1915年中华书籍局.部尾排列,注音用《集韵》的反切,还加注直音.5、《辞源》1915商务印书籍馆,陆我奎、圆毅等人编写,是近代出版最早的以语词汇为主,兼瞅百科知识的大辞书籍.部尾排列法,沿用《康熙字典》214部尾.注音反切,局部采与浑代李光天《音韵阐微》的改良的反切.基础奠定了汉语新颖词汇典的编写格式格局.1958年建订为“以语文为主,百科为辅”的工具书籍,吴泽炎、黄秋耘.刘叶秋控制.采与汉语拼音字母战注音字母注音,采与《广韵》的反切.6、《辞海》1936中华书籍局编印,舒新乡、沈颐,弛相主编.1958年建订为综合性辞书籍.舒新乡、陈视道主持.7、东汉许慎《道文解字》,华夏笔墨教奠基之做,第一部系统完备的字典,分解小篆字形.宋代缓铉采与孙愐《唐韵》校订过.浑代黎永秋的《道文通检》.缓灏《道文解字注笺》8、浑代钻研《道文解字》的四大家:段玉裁《道文解字注》、桂馥《道文解字义疏》、王筠《道文句读》、墨骏声《道文通训定声》.9、浑代阮元《经籍籑诂》,一部博门支集唐前百般古书籍注解的字典.韵母排列法,以仄火韵一韵一卷.另有浑代刘淇《帮字辨略》,何乐士《古代汉语真词汇通释》.10、浑代王引之《经传释词汇》(古声母排列)战近人杨树达《词汇诠》(注音字母),阐明真词汇.11、近人弛相《诗词汇直语辞汇释》,1953中华书籍局,钻研诗词汇直中特殊词汇语的一部博著.12、古代汉语以单音词汇为主,新颖以复音词汇主假如单音词汇为主.单变复主要有三种情况:A、换成真足分歧的词汇.B、加上词汇头词汇尾.C、用二个共义词汇动做词汇素合成.13、简朴的复音词汇,绝大部分是联绵字.笔墨教主要凭字形辨别转义.14、笔墨的创制时期,象形是最基础的准则.15、隶书籍是汉字演变史上的要害转合面,是古笔墨战今笔墨的分火岭.16、押韵分为三种:A、句句押韵.B、隔句押韵.普遍是奇句不押韵,奇句押韵.如《诗经》C、接韵.奇句与奇句押韵,奇句与奇句押韵17、《诗经》押韵主要要领:隔句押韵的句尾韵;尾句进韵而后隔句押韵的句尾韵.18、古韵指上古时代主要指先秦的韵部,当前被分为三十部.《诗经》押古韵.段玉裁《六书籍音均表》、江有诰《诗经韵读》、王念孙《诗经群经楚辞韵谱》19、注解古书籍启初于汉代.20、注解罕睹的情况有下列四种:A、释词汇.B、串道.把一句大概几句连串起去道解.C、通释齐章大意.使文章的意义更为精确.21、罕睹古书籍术语:A、曰、为、谓之.被释词汇搁于其后.不然而用去释义,且用于分别共义词汇大概近义词汇的不共.B、谓.被释词汇搁于其前.以简直释抽象,大概以普遍释特殊.谓之,被释词汇搁于其后.C、貌.于动词汇大概形容词汇后.被释词汇往往表示某种本量大概状态的形容词汇.等于“…的格式”.D、犹.释者与被释词汇往往是共义大概近义闭系.等于“等于道”.上头简朴用于释义.E、之止、之为止.必定是“声训”除了释义中,释者与被释词汇奇我是共音闭系,奇我是单声叠韵的闭系.F、读为、读曰.用本字去证明假借字.G、读如、读若.普遍用去注音.奇我证明假借字.22、唐人为汉下其余古书籍注释.唐代司马贞《史记索隐》战弛守节《史记正义》;唐代李擅注战五臣注萧统《文选》.北往宋裴紧之的《三国志》注.23、郭象注战成玄英注《庄子》.24、如字,常常表示正在特定的上下文里那个字要依照它本本的读音读.奇我一个字下注“如字”,又注别的反切大概直音,标明那个字正在特定的上下文里保守有分歧的读法.25、古书籍时常有一字同读的情况.分歧的读音往往表示了词汇义大概词汇性的分歧.同读奇我不过音调的好别,奇我不然而是声调、词汇义上的好别,另有词汇性上的转化.26、利用四声辨别词汇义战词汇性,是汉语的特性之一.27、墨熹:《周易转义》、《诗集传》、《大教章句》、《论语集注》、《孟子集注》、《中庸章句》、《楚辞集注》等.28、浑代陈奂《诗毛氏传疏》、马瑞辰《毛诗传笺通释》、刘宝楠《论语正义》、焦循《孟子正义》、王先谦《庄子集解》、郭庆藩《庄子集释》.29、阮元为《十三经注疏》做《校勘记》.浑代王念孙《读书籍杂志》、王引之《经义述闻》、俞樾《古书籍疑义举例》.30、姚鼐《古文辞类篹》把文章分为十三类.31、古代断句用“、”动做标记.语意已完而需要停顿的场合,面于二字之间.句终正在字的中间.过得果为三种情况:意义不明、语法不明、音韵不明.32、《诗经》是赋的近源,《楚辞》是赋的近源.主要特性铺陈真物.33、明代缓师曾《文体明辨》分赋为古赋、俳赋、律赋、文赋四种.A、汉代为古赋,又称辞赋.普遍较少,多用问问体的形式,韵文中夹杂集文,句式以四六止为主.B、六往赋是俳赋,又喊骈赋.篇幅短小,用韵.骈奇、用典,本量为押韵的骈体文.C、律赋,是唐宋时代科举考查所采与的一种试体赋.押韵庄重节制,由考官命题,出八个韵字,确定八类韵足,所以道八韵律赋.以至押韵词汇序、仄仄也有确定.字数有节制,不超出四百字.D、文赋,受古文疏通做用而爆收.中唐后,古文家的赋渐渐以集代骈,句式整齐,押韵随意.不沉铺排战藻饰,用集文要领写赋,贯脱集文的气魄,沉视浑新流畅,格中靠近集文.34、赋的结构:前里有序,中间为赋,后有“治”大概“讯”等.35、古汉语的建辞要领:A、稽古:援引昔人的遗迹去证据自己的论面.道述一些履历究竟,有正反二里.B、引经:正里援引古代圣贤的止辞.C、代称.a、以真物的特性大概标记代指.如“二毛”.b、以部分代部分.如“风俗”.c、以本料代废品.如“鱼网”.d、以简直代抽象.如“丝竹”.e、以天代人.如“彭泽”.f、以官代人,表尊沉.如“王左军”.g、博名用做通名.如“扁鹊”.h、分裂式的代称.如“吞舟”.D、倒置,词汇序颠倒为了建辞押韵.E、隐喻,不比圆词汇.F、迂回,一种隐晦易懂的建辞脚法.做家不直止,而转直抹足天道出.G、坦率,坦率直合天把意义表黑出去,中接辞令战谦词汇属于坦率语.H、夸饰,一种非常形容语,使谈话减少死动性.36、唐后诗歌分为,古体诗战近体诗,近体诗又喊今体诗,古体诗又喊古风.超出八句的喊搞排律.绝句分为古绝战律绝.古绝普遍只限于五绝.37、四止诗句式普遍为二二,五止诗为二三,七止诗为四三.38、句句进韵的诗歌,果相传汉武帝做柏梁台,与群臣共赋七止联句,句句进韵,故名柏梁体.如曹丕的《燕歌止》.39、《文心雕龙•声律》提到“声律”的问题,北往沈约收明四声,写做《四声谱》.40、三仄调是古风的博用的形式,是古风的特性之一.律绝普遍截与律诗的尾尾二联.41、浑代戈载《词汇林正韵》分为十九词汇韵部,用《集韵》的韵目.42、直有北直北直之分.北直有杂剧战集直.集直有小令战套数二种形式.43、元代周德浑根据北直写成《中本音韵》分仄火韵为十九韵部.二、名词汇阐明.1、直切:用共音字去注音,如“根,音跟”.2、反切:是用二个字合注一个字的音,称为“某某切”大概“某某反”(唐前),上字与声母.下字与韵母合声调,合称被注字的音.如“毛”,“莫袍切”.《康熙字典》用此法.3、偏偏义复词汇:古代汉语中的一种复音词汇,用二个单音的近义词汇大概反义词汇动做词汇素组成,其中一个词汇素的本良心思成为那个复音词汇的意义,而另一个不过动做伴衬.如“有慢慢,非有益也.”“慢慢”指的是“有慢”,“慢”字奇尔思.4、转义:词汇的本良心思.如,背,本本的意义是“背北的窗户”.5、扩充义:从转义“扩充”出去的,即从转义死少出去的意义.,背,本本的意义是“背北的窗户”.扩充意义是“往着”、“对付着”.间接扩充是从转义间接派死出去的意义.间接扩充是由间接扩充而再扩充出去的意义,与转义为间接闭系.6、假借义:如共墨骏声所道是“本无其义,依声托字”,与转义不相.如解通邂(解逅即邂逅).7、六书籍:许慎的《道文解字》认为汉字形骸的构制有六种:象形、指事、领会、形声、转注、假借.惟有象形、指事、领会、形声是制字之法,转注、假借为用字之法.A、象形:把真物表面大概具备特性的部分描绘出去,形成一个字,如日、月.B、指事:用暗号指出真物特性的制字要领.如上、下、本、终、亦、刃.C、领会:是由二个大概二个以上的形骸组成,把它们的意义拉拢成一个新的意义的制字法.时常是二个象形字的分离,如及.D、形声:是由意符(也喊形符)战声符二部分组成的,意符表示意义范畴,声符表示读音类型,如江、沐.意符相共的形声字意义上多数合意符所标示的真物大概止为有闭.如贝与财物有闭,止与止语有闭,心与情绪有闭.E、转注:道法纷歧.F、假借:“本无其字,依声托事”,如“令”本为“收号”的令,厥后借用为“县令”的令.8、古今字:由于履历的死少,汉字的演变,爆收乐一个新的字代表一个字的一个大概者几个意义,分担那字部分的意义,那么前一个字为古字,新爆收的字为今字.如“责”,其“债务”等意义已经为“债”所代替,然而“责任”等意义担当着,故而二者为古今字.9、同体字:由于时间大概天狱的闭系,人们为共一个词汇制出二个大概更多的字去代表它,产死乐形骸结构出进较大,意义真足相共,正在所有情况下皆不妨互换的字,如睹覩.10、简繁字:由于人们革新汉字,举止简化而爆收的局里,简化字要比繁体字的书籍写简朴,笔划较少,往往是一对付一的闭系,也有一对付多的情况.即日所用的许多简化字是历代相传下去的.如礼禮、气氣等.有些简化字战繁体字之间词汇义毫不相搞,果为共音而被采与.如后後、适適、征征、余餘.11、推断句:以名词汇大概名词汇性的词汇组为谓语,表示推断.正在古汉语中普遍不必推断词汇“是”,而是正在谓语后用语气词汇“也”去帮闲推断.如“董狐,古之良史也”.奇我正在主语后用语气词汇“者”表示提顿.新颖汉语中主谓之间普遍用“是”.12、道述句:以动词汇为谓语、道述人大概真物的止径变更的句子.13、可定句:表示可定的句子.必须有可定词汇,古代汉语中可定词汇不妨是副词汇“不”、“弗”、“毋”、“勿”、“已”、“可”、“非”,不妨是动词汇如“无”,不妨是代词汇如“莫”.14、词汇类活用:正在古代汉语中有些词汇临时改变词汇性,如名做动、形容词汇做如动词汇,名词汇做状语,动词汇做状语等等情况.如“秦师遂东”.15、韵母:指一个音节中除声母以中其余果素的总战,包罗韵头、主要元音战韵尾.16、韵:只指主要元音战韵尾(如果有的话).17、诗韵:韵头分歧而韵相共的字如搞、谦、北、叹不妨互相押韵,那些互相押韵的字搁正在共样的位子上便形成诗韵.18、韵足:韵头分歧而韵相共的字如搞、谦、北、叹不妨互相押韵,那些互相押韵的字搁正在共样的位子上便形成诗韵.汉语诗韵普遍搁正在句尾,习惯上喊韵足.19、韵例:便是闭于用韵的格律:什么场合用韵,什么场合不必韵战何如用韵.20,换韵:纷歧韵到底,中途变更身分歧的韵押韵的押韵办法,接韵的情况不是.21、天籁:民歌随心而唱,随心用韵,随时换韵的情况.22、叶韵:昔人为了证明《诗经》的押韵战谐,认为某字是改读某音,便是“叶韵”,大概称“叶句”(叶,共“协”,战谐之意).23、叶音法:一种该当可定的注音法.昔人认为押韵不妨临时改变读音,以供战谐,不根据.24、单声:二个字的声母相共,如新颖汉语中“珍珠”,“微妙”正在先秦是单声.25、叠韵:二个字的韵母相共,韵头分歧也不妨,如新颖汉语中“光芒”.26、古音通假:古代汉语书籍里谈话里共音大概音近的字的通用战假借.大概本有其字,大概本无其字,借用共音近音字表示,二个字本本形骸分歧,意义分歧.如“蚤起”,蚤通早.27、三十六字母:保守认为,有三十六字母,字母指声母,古代不拼音字母,只佳找出三十六个汉字动做声母的代表,如睹溪群疑等,反映了唐宋时期汉语声母系统的情况.而上古的声母当前钻研为三十二个,被分为牙音、舌音、唇音、齿音、喉音、半舌、半齿.28、连绵字:由二个音节连缀成义而不克不迭分隔的词汇,大概有单声叠韵的闭系,如玲珑、徘徊、整齐,大概不,如蜈蚣、妯娌,大概共音相沉复,如渐渐、津津.29疏:由于时代的变迁,前人的注解已经不再简单明黑,出现了一种新的注解,做家不然而阐明正文,还给前人的注解做注解,成为“疏”,也喊“正义”.《十三经注疏》中的《诗经》便是汉代毛亨传,汉代郑玄笺、唐代孔颖达等正义.传指证明经义,笺指补充与订正毛传的意义.30、《十三经》:《周易》、《尚书籍》、《诗经》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《秋秋左传》、《秋秋公羊传》、《秋秋谷梁传》、《论语》、《孝经》、《我俗》、《孟子》.《十三经注疏》多为汉往大概魏晋人的注.31、衍文:校勘教术语,简称“衍”,也喊“衍字”.用去指明古籍中多出了笔墨的局里.如“‘汉火以为池’,‘火’字衍”.32、脱文:校勘教术语,简称“脱”,也喊“脱字”.用去指明古籍中脱降了笔墨的局里.如“‘孔世家云:颀然而少’”“‘孔’下脱‘子’字”.33、韵文:指有韵的文章,有真足的韵文,也有不真足的韵文.34、仄火韵:隋往陆法止的《切韵》分为206韵,过于细,唐代确定相近的韵不妨共用.北宋仄火刘渊,将共用的韵合并,成107韵,后裔渐为106韵,被成为仄火韵,普遍喊“诗韵”.35、仄仄;近体诗最要害的格律果素,正在诗战韵文中形成一种下矮少短相互接替的节奏,即所谓的“声律”.阳仄、阳仄是仄声,上声、去声、进声为仄声.古代的进声当前转进其余三声中.36、黏:上联的对付句战下联的出句的仄仄典型必须是共一大类的.得黏:诗歌中分歧乎黏的准则的局里.37、对付:每联的出句战对付句必须是好同典型的.也便是对付句的仄仄对付坐.得对付:诗歌中分歧乎对付的准则的局里.38、孤仄:诗歌中除了韵足除中只剩一个仄声字.是律诗的大忌.39、拗句:不依照普遍的仄仄的句子,即该用仄声的已用仄声,该用仄声的已用仄声.拗救:诗人对付于拗句,往往用“救”,便是一个句子该用仄声的场合用了仄声,则正在本句大概者对付句的适合位子,把该用仄声的字改用仄声,以便补救.合起去喊做拗救.40、对付仗:诗歌特天是近体诗中,句法结构相共的语句相为对付仗,那是正格.其余又一种情况,只央供字里相对付即词汇类相共,不央供句法结构相共.对付仗普遍仄仄相对付.共类的词汇相对付是工对付.41、合掌:一联对付仗出句合对付句真足大概者基础共义,是诗家的大忌,喊搞“合掌”.42、流火对付:对付仗中的特殊典型.相对付的二句之间的闭系不是对付坐的,而是一个意义连贯下去,也便是道出句与对付句不是二句话,而是一句话.如“即从巴峡脱巫峡,便下襄阳背洛阳”.43、借对付:对付仗中的特殊典型.一个词汇有二种以上的意义,诗人正在诗中用的是甲义,然而是共时借用它的乙义大概丙义,去与令一词汇相对付.如“岐王宅里觅罕睹,崔九堂前几度闻”.与“觅常”本为“觅常”之意,然而又为古代丈量单位,借对付数目.44、挖词汇:词汇初称为“直子词汇”,相识音乐的词汇人依照乐谱的音律节拍去写词汇,称为挖词汇大概倚声. 45、词汇调:本指写词汇时所依据的乐谱,后指把前人每一种词汇调的做品的句法合仄仄分别加以综合,进而建坐的百般词汇调的仄仄要领.46、杂剧:一种戴科(动做)黑(道黑)的歌剧,唱词汇往往是剧经纪唱.惟有套数,不小令,一个套数称为一合,齐剧常常四合,奇我加上一个楔子.集直:不是戏剧,不科黑,与词汇的本量相近.47、小令:集直的一种,等于一尾单调的词汇.套数:由二个以上的共一宫调的直子依照一定准则连缀起去的套直.48、赘韵:直中不必用韵的场合用韵.49、衬字:直律中正在确定的字数除中所增加的字,大概者加正在句尾,大概者加正在句中,然而不克不迭加正在句尾.。

古代汉语笔记,根据王力的书整理的一、填空:1、汉语字典的编排方式主要有三种:A、按音序排列。

现在通行按照汉语拼音字母次序排列(汉语拼音方案);古代按照平水韵106韵排列(上、下平声各15韵,上声29韵、去声30韵,入声17韵)。

B、按部首和笔划排列。

同一部首的字归在一起,部首的先后以笔划多少为序;同一部首内,字的先后以笔划多少为序。

笔划相同时,在按起笔的笔形排列。

一般是把起笔分成点(、)、横(一)、直(ㄧ)、撇(ノ)四种或点、横、直、撇、折(┐)五种依次排列。

C、按编码排列。

通行的是四角号码检字法。

汉字方形有四个角,角的形式共十种,用0至9代表。

角的顺序是左上角、右上角、左下角、右下角。

每字得四码。

2、《康熙字典》张玉书、陈廷敬等编,在明代梅膺祚《字汇》和张自烈《正字通》基础上编成。

按照部首排列,分成214部,在按十二地支分十二集,每集分上中下三卷。

释字体例先音后义。

先列主要韵书的反切,再释义,每义引古书为证。

3、王引之《字典考证》、王力《康熙字典音读订误》,进行纠正。

4、《中华大字典》陆费逵、欧阳溥存主编,1915年中华书局。

部首排列,注音用《集韵》的反切,还加注直音。

5、《辞源》1915商务印书馆,陆尔奎、方毅等人编写,是近代出版最早的以语词为主,兼顾百科常识的大辞书。

部首排列法,沿用《康熙字典》214部首。

注音反切,全部采用清代李光地《音韵阐微》的改良的反切。

基本奠定了汉语现代词典的编纂体例格局。

1958年修订为“以语文为主,百科为辅”的工具书,吴泽炎、黄秋耘。

刘叶秋负责。

采用汉语拼音字母和注音字母注音,采用《广韵》的反切。

6、《辞海》1936中华书局编印,舒新城、沈颐,张相主编。

1958年修订为综合性辞书。

舒新城、陈望道主持。

7、东汉许慎《说文解字》,中国文字学奠基之作,第一部系统完备的字典,分析小篆字形。

宋代徐铉采用孙愐《唐韵》校订过。

清代黎永春的《说文通检》。

徐灏《说文解字注笺》8、清代研究《说文解字》的四大家:段玉裁《说文解字注》、桂馥《说文解字义疏》、王筠《说文句读》、朱骏声《说文通训定声》。

古代汉语笔记,根据王力的书整理的一、填空:1、汉语字典的编排方式主要有三种:A、按音序排列。

现在通行按照汉语拼音字母次序排列(汉语拼音方案);古代按照平水韵106韵排列(上、下平声各15韵,上声29韵、去声30韵,入声17韵)。

B、按部首和笔划排列。

同一部首的字归在一起,部首的先后以笔划多少为序;同一部首内,字的先后以笔划多少为序。

笔划相同时,在按起笔的笔形排列。

一般是把起笔分成点(、)、横(一)、直(ㄧ)、撇(ノ)四种或点、横、直、撇、折(┐)五种依次排列。

C、按编码排列。

通行的是四角号码检字法。

汉字方形有四个角,角的形式共十种,用0至9代表。

角的顺序是左上角、右上角、左下角、右下角。

每字得四码。

2、《康熙字典》张玉书、陈廷敬等编,在明代梅膺祚《字汇》和张自烈《正字通》基础上编成。

按照部首排列,分成214部,在按十二地支分十二集,每集分上中下三卷。

释字体例先音后义。

先列主要韵书的反切,再释义,每义引古书为证。

3、王引之《字典考证》、王力《康熙字典音读订误》,进行纠正。

4、《中华大字典》陆费逵、欧阳溥存主编,1915年中华书局。

部首排列,注音用《集韵》的反切,还加注直音。

5、《辞源》1915商务印书馆,陆尔奎、方毅等人编写,是近代出版最早的以语词为主,兼顾百科常识的大辞书。

部首排列法,沿用《康熙字典》214部首。

注音反切,全部采用清代李光地《音韵阐微》的改良的反切。

基本奠定了汉语现代词典的编纂体例格局。

1958年修订为“以语文为主,百科为辅”的工具书,吴泽炎、黄秋耘。

刘叶秋负责。

采用汉语拼音字母和注音字母注音,采用《广韵》的反切。

6、《辞海》1936中华书局编印,舒新城、沈颐,张相主编。

1958年修订为综合性辞书。

舒新城、陈望道主持。

7、东汉许慎《说文解字》,中国文字学奠基之作,第一部系统完备的字典,分析小篆字形。

宋代徐铉采用孙愐《唐韵》校订过。

清代黎永春的《说文通检》。

徐灏《说文解字注笺》8、清代研究《说文解字》的四大家:段玉裁《说文解字注》、桂馥《说文解字义疏》、王筠《说文句读》、朱骏声《说文通训定声》。

之杨若古兰创作《古代汉语》(王力)笔记一、填空:1、汉语字典的编排方式次要有三种:A 、按音序排列.此刻通行按照汉语拼音字母次序排列(汉语拼音方案);古代按照平水韵106韵排列(上、下平声各15韵,上声29韵、去声30韵,入声17韵).B 、按部首和笔划排列.同一部首的字归在一路,部首的前后以笔划多少为序;同一部首内,字的前后以笔划多少为序.笔划不异时,在按起笔的笔形排列.普通是把起笔分成点(、)、横(一)、直(ㄧ)、撇(ノ)四种或点、横、直、撇、折(┐)五种顺次排列.C 、按编码排列.通行的是四角号码检字法.汉字方形有四个角,角的方式共十种,用0至9代表.角的顺序是左上角、右上角、左下角、右下角.每字得四码.2、《康熙字典》张玉书、陈廷敬等编,在明代梅膺祚《字汇》和张自烈《正字通》基础上编成.按照部首排列,分成214部,在按十二地支分十二集,每集分上中下三卷.释字体例先音后义.先列次要韵书的反切,再释义,每义引古书为证.3、王引之《字典考证》、王力《康熙字典音读订误》,进行纠正.4、《中华大字典》陆费逵、欧阳溥存主编,1915年中华书局.部首排列,注音用《集韵》的反切,还加注直音.5、《辞源》1915商务印书馆,陆尔奎、方毅等人编写,是近代出版最早的以语词为主,兼顾百科常识的大辞书.部首排列法,沿用《康熙字典》214部首.注音反切,全部采取清代李光地《音韵阐微》的改良的反切.基本奠定了汉语古代词典的编辑体例格局.1958年修订为“以语文为主,百科为辅”的工具书,吴泽炎、黄秋耘.刘叶秋负责.采取汉语拼音字母和注音字母注音,采取《广韵》的反切.6、《辞海》1936中华书局编印,舒新城、沈颐,张相主编.1958年修订为综合性辞书.舒新城、陈望道掌管.7、东汉许慎《说文解字》,中国文字学奠基之作,第一部零碎齐备的字典,分析小篆字形.宋代徐铉采取孙愐《唐韵》校正过.清代黎永春的《说文通检》.徐灏《说文解字注笺》8、清代研讨《说文解字》的四大家:段玉裁《说文解字注》、桂馥《说文解字义疏》、王筠《说词句读》、朱骏声《说文通训定声》.9、清代阮元《经籍籑诂》,一部专门收集唐前各种古书注解的字典.韵母排列法,以平水韵一韵一卷.还有清代刘淇《助字辨略》,何乐士《古代汉语实词通释》.10、清代王引之《经传释词》(古声母排列)和近人杨树达《词诠》(注音字母),解释实词.11、近人张相《诗词曲语辞汇释》,1953中华书局,研讨诗词曲中特殊词语的一部专著.12、古代汉语以单音词为主,古代以复音词主如果双音词为主.单变复次要有三种情况:A、换成完整分歧的词.B、加上词头词尾.C、用两个同义词作为词素合成.13、单纯的复音词,绝大部分是联绵字.文字学次要凭字形分辨本义.14、文字的创造时期,象形是最基本的准绳.15、隶书是汉字演化史上的次要转机点,是古文字和今文字的分水岭.16、压韵分为三种:A、句句压韵.B、隔句压韵.普通是奇句不压韵,偶句压韵.如《诗经》C、交韵.奇句与奇句压韵,偶句与偶句压韵17、《诗经》压韵次要格式:隔句压韵的句尾韵;首句入韵而后隔句压韵的句尾韵.18、古韵指上古时代次要指先秦的韵部,此刻被分为三十部.《诗经》押古韵.段玉裁《六书音均表》、江有诰《诗经韵读》、王念孙《诗经群经楚辞韵谱》19、注解古书开始于汉代.20、注解罕见的情况有以下四种:A、释词.B、串讲.把一句或几句连串起来讲解.C、通释全章大意.使文章的意义更为明确.21、罕见古书术语:A、曰、为、谓之.被释词放于其后.不但用来释义,且用于分别同义词或近义词的不同.B、谓.被释词放于其前.以具体释抽象,或以普通释特殊.谓之,被释词放于其后.C、貌.于动词或描述词后.被释词常常暗示某种性质或形态的描述词.等于“…的模样”.D、犹.释者与被释词常常是同义或近义关系.等于“等于说”.上面单纯用于释义.E、之言、之为言.必定是“声训”除了释义外,释者与被释词有时是同音关系,有时是双声叠韵的关系.F、读为、读曰.用本字来说明假借字.G、读如、读若.普通用来注音.有时说明假借字.22、唐人为汉下其他古书正文.唐代司马贞《史记索隐》和张守节《史记公理》;唐代李善注和五臣注萧统《文选》.南朝宋裴松之的《三国志》注.23、郭象注和成玄英注《庄子》.24、如字,通常暗示在特定的上下文里这个字要按照它本来的读音读.有时一个字下注“如字”,又注此外反切或直音,标明这个字在特定的上下文里传统有分歧的读法. 25、古书经常有一字异读的情况.分歧的读音常常暗示了词义或词性的分歧.异读有时只是腔调的差别,有时不但是声调、词义上的差别,还有词性上的改变.26、利用四声区别词义和词性,是汉语的特点之一.27、朱熹:《周易本义》、《诗集传》、《大学章句》、《论语集注》、《孟子集注》、《中庸章句》、《楚辞集注》等.28、清代陈奂《诗毛氏传疏》、马瑞辰《毛诗传笺通释》、刘宝楠《论语公理》、焦循《孟子公理》、王先谦《庄子集解》、郭庆藩《庄子集释》.29、阮元为《十三经注疏》作《校勘记》.清代王念孙《读书杂志》、王引之《经义述闻》、俞樾《古书疑义举例》.30、姚鼐《古文辞类篹》把文章分为十三类.31、古代断句用“、”作为标记.语意未完而须要停顿的地方,点于两字之间.句终在字的旁边.错误因为三种情况:意义不明、语法不明、音韵不明.32、《诗经》是赋的远源,《楚辞》是赋的近源.次要特点铺陈事物.33、明代徐师曾《体裁明辨》分赋为古赋、俳赋、律赋、文赋四种.A、汉代为古赋,又称辞赋.普通较长,多用问答体的方式,韵文中夹杂散文,句式以四六言为主.B、六朝赋是俳赋,又叫骈赋.篇幅短小,用韵.骈偶、用典,实际为压韵的骈体文.C、律赋,是唐宋时代科举考试所采取的一种试体赋.压韵严酷限制,由考官命题,出八个韵字,规定八类韵脚,所以说八韵律赋.甚至压韵词序、平仄也有规定.字数无限制,不超出四百字.D、文赋,受古文活动影响而发生.中唐后,古文家的赋逐步以散代骈,句式划一,压韵随意.不重铺排和藻饰,用散文方法写赋,贯穿散文的气势,看重清新流畅,十分接近散文.34、赋的结构:前面有序,两头为赋,后有“乱”或“讯”等.35、古汉语的修辞方法:A、稽古:援用古人的事迹来证明本人的论点.论述一些历史事实,有正反两面.B、引经:正面援用古代圣贤的言辞.C、代称.a、以事物的特征或标记代指.如“二毛”.b、以部分代全体.如“风雅”.c、以原料代成品.如“渔网”.d、以具体代抽象.如“丝竹”.e、以地代人.如“彭泽”.f、以官代人,表尊敬.如“王右军”.g、专名用作通名.如“扁鹊”.h、割裂式的代称.如“吞舟”.D、倒置,词序颠倒为了修辞压韵.E、隐喻,没有比方词.F、迂回,一种隐晦难懂的修辞手法.作者不婉言,而转弯抹脚地说出.G、委宛,委宛曲折地把意思表达出来,交际辞令和谦词属于委宛语.H、夸饰,一种极度描述语,使说话添加生动性.36、唐后诗歌分为,古体诗和近体诗,近体诗又叫今体诗,古体诗又叫古风.超出八句的叫做排律.绝句分为古绝和律绝.古绝普通只限于五绝.37、四言诗句式普通为二二,五言诗为二三,七言诗为四三.38、句句入韵的诗歌,因相传汉武帝作柏梁台,与群臣共赋七言联句,句句入韵,故名柏梁体.如曹丕的《燕歌行》.39、《文心雕龙•声律》提到“声律”的成绩,南朝沈约发明四声,写作《四声谱》.40、三平调是古风的公用的方式,是古风的特点之一.律绝普通截取律诗的首尾两联.41、清代戈载《词林正韵》分为十九词韵部,用《集韵》的韵目.42、曲有南曲北曲之分.北曲有杂剧和散曲.散曲有小令和套数两种方式.43、元朝周德清根据北曲写成《华夏音韵》分平水韵为十九韵部.二、名词解释.1、直切:用同音字来注音,如“根,音跟”.2、反切:是用两个字合注一个字的音,称为“某某切”或“某某反”(唐前),上字取声母.下字取韵母合声调,合称被注字的音.如“毛”,“莫袍切”.《康熙字典》用此法.3、偏义复词:古代汉语中的一种复音词,用两个单音的近义词或反义词作为词素构成,其中一个词素的本来意义成为这个复音词的意义,而另一个只是作为陪衬.如“有缓急,非无益也.”“缓急”指的是“有急”,“缓”字有意义.4、本义:词的本来意义.如,向,本来的意义是“向北的窗户”.5、引伸义:从本义“引伸”出来的,即从本义发展出来的意义.,向,本来的意义是“向北的窗户”.引伸意义是“朝着”、“对着”.直接引伸是从本义直接派生出来的意义.间接引伸是由直接引伸而再引伸出来的意义,与本义为间接关系.6、假借义:如同朱骏声所说是“本无其义,依声托字”,与本义不相.如解通邂(解逅即相逢).7、六书:许慎的《说文解字》认为汉字形体的构造有六种:象形、指事、会意、形声、转注、假借.只要象形、指事、会意、形声是造字之法,转注、假借为用字之法.A、象形:把事物轮廓或具有特征的部分描画出来,构成一个字,如日、月.B、指事:用记号指出事物特点的造字方法.如上、下、本、末、亦、刃.C、会意:是由两个或两个以上的形体构成,把它们的意义组合成一个新的意义的造字法.经常是两个象形字的结合,如及.D、形声:是由意符(也叫形符)和声符两部分构成的,意符暗示意义范畴,声符暗示读音类别,如江、沐.意符不异的形声字意义上大都合意符所标示的事物或行为有关.如贝与财物有关,言与言语有关,心与心思有关.E、转注:说法纷歧.F、假借:“本无其字,依声托事”,如“令”本为“发号”的令,后来借用为“县令”的令.8、古今字:因为历史的发展,汉字的演化,发生乐一个新的字代表一个字的一个或者几个意义,分担那字部分的意义,那么前一个字为古字,新发生的字为今字.如“责”,其“债权”等意义曾经为“债”所替代,但“义务”等意义担任着,故而两者为古今字.9、异体字:因为时间或地狱的关系,人们为同一个词造出两个或更多的字来代表它,构成乐形体结构相差较大,意义完整不异,在任何情况下都可以互换的字,如睹覩. 10、简繁字:因为人们改革汉字,进行简化而发生的景象,简化字要比繁体字的书写简单,笔划较少,常常是一对一的关系,也有一对多的情况.今天所用的很多简化字是历代相传上去的.如礼禮、气氣等.有些简化字和繁体字之间词义毫不相关,因为同音而被采取.如后後、适適、征征、余餘.11、判断句:以名词或名词性的词组为谓语,暗示判断.在古汉语中普通不必判断词“是”,而是在谓语后用语气词“也”来帮忙判断.如“董狐,古之良史也”.有时在主语后用语气词“者”暗示提顿.古代汉语中主谓之间普通用“是”.12、论述句:以动词为谓语、论述人或事物的行动变更的句子.13、否定句:暗示否定的句子.必须有否定词,古代汉语中否定词可所以副词“不”、“弗”、“毋”、“勿”、“未”、“否”、“非”,可所以动词如“无”,可所以代词如“莫”.14、词类活用:在古代汉语中有些词临时改变词性,如名作动、描述词作如动词,名词作状语,动词作状语等等情况.如“秦师遂东”.15、韵母:指一个音节中除声母以外其他身分的总和,包含韵头、次要元音和韵尾.16、韵:只指次要元音和韵尾(如果有的话).17、诗韵:韵头分歧而韵不异的字如干、满、南、叹可以互相压韵,这些互相压韵的字放在同样的地位上就构成诗韵.18、韵脚:韵头分歧而韵不异的字如干、满、南、叹可以互相压韵,这些互相压韵的字放在同样的地位上就构成诗韵.汉语诗韵普通放在句尾,习气上叫韵脚.19、韵例:就是关于用韵的格律:什么地方用韵,什么地方不必韵和如何用韵.20,换韵:纷歧韵到底,半途变换成分歧的韵压韵的压韵方式,交韵的情况不是.21、天籁:民歌随口而唱,随口用韵,随时换韵的情况.22、叶韵:古人为了说明《诗经》的压韵和谐,认为某字是改读某音,就是“叶韵”,或称“叶句”(叶,同“协”,和谐之意).23、叶音法:一种应当否定的注音法.古人认为压韵可以临时改变读音,以求和谐,没有根据.24、双声:两个字的声母不异,如古代汉语中“珍珠”,“奥妙”在先秦是双声.25、叠韵:两个字的韵母不异,韵头分歧也能够,如古代汉语中“光芒”.26、古音通假:古代汉语书面说话里同音或音近的字的通用和假借.或本有其字,或本无其字,借用同音近音字暗示,两个字本来形体分歧,意义分歧.如“蚤起”,蚤通早. 27、三十六字母:传统认为,有三十六字母,字母指声母,古代没有拼音字母,只好找出三十六个汉字作为声母的代表,如见溪群疑等,反映了唐宋时期汉语声母零碎的情况.而上古的声母此刻研讨为三十二个,被分为牙音、舌音、唇音、齿音、喉音、半舌、半齿.28、连绵字:由两个音节连缀成义而不克不及分割的词,或有双声叠韵的关系,如玲珑、徘徊、划一,或没有,如蜈蚣、妯娌,或同音相反复,如匆匆、津津.29疏:因为时代的变迁,前人的注解曾经不再容易理解,出现了一种新的注解,作者不但解释正文,还给前人的注解作注解,成为“疏”,也叫“公理”.《十三经注疏》中的《诗经》就是汉代毛亨传,汉代郑玄笺、唐代孔颖达等公理.传指说明经义,笺指弥补与订正毛传的意思.30、《十三经》:《周易》、《尚书》、《诗经》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》、《论语》、《孝经》、《尔雅》、《孟子》.《十三经注疏》多为汉朝或魏晋人的注. 31、衍文:校勘学术语,简称“衍”,也叫“衍字”.用来指明古籍中多出了文字的景象.如“‘汉水觉得池’,‘水’字衍”.32、脱文:校勘学术语,简称“脱”,也叫“脱字”.用来指明古籍中零落了文字的景象.如“‘孔世家云:颀然而长’”“‘孔’下脱‘子’字”.33、韵文:指有韵的文章,有完整的韵文,也有不完整的韵文.34、平水韵:隋朝陆法言的《切韵》分为206韵,过于细,唐代规定附近的韵可以同用.南宋平水刘渊,将同用的韵合并,成107韵,后人渐为106韵,被成为平水韵,普通叫“诗韵”.35、平仄;近体诗最次要的格律身分,在诗和韵文中构成一种高低是非彼此交替的节奏,即所谓的“声律”.阴平、阳平是平声,上声、去声、入声为仄声.古代的入声此刻转入其他三声中.36、黏:上联的对句和下联的出句的平仄类型必须是同一大类的.失黏:诗歌平分歧乎黏的规则的景象.37、对:每联的出句和对句必须是相反类型的.也就是对句的平仄对立.失对:诗歌平分歧乎对的规则的景象.38、孤平:诗歌中除了韵脚以外只剩一个平声字.是律诗的大忌.39、拗句:不按照普通的平仄的句子,即该用平声的未用平声,该用仄声的未用仄声.拗救:诗人对于拗句,常常用“救”,就是一个句子该用平声的地方用了仄声,则在本句或者对句的适当地位,把该用仄声的字改用平声,以便解救.合起来叫作拗救.40、对仗:诗歌特别是近体诗中,句法结构不异的语句相为对仗,这是正格.另外又一种情况,只请求字面绝对即词类不异,不请求句法结构不异.对仗普通平仄绝对.同类的词绝对是工对.41、合掌:一联对仗出句合对句完整或者基本同义,是诗家的大忌,叫做“合掌”.42、流水对:对仗中的特殊类型.绝对的两句之间的关系不是对立的,而是一个意思连贯上去,也就是说出句与对句不是两句话,而是一句话.如“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”.43、借对:对仗中的特殊类型.一个词有两种以上的意义,诗人在诗顶用的是甲义,但是同时借用它的乙义或丙义,来与令一词绝对.如“岐王宅里寻罕见,崔九堂前几度闻”.取“平常”本为“平常”之意,但又为古代测量单位,借对数目.44、填词:词初称为“曲子词”,了解音乐的词人按照乐谱的乐律节拍来写词,称为填词或倚声.45、词调:本指写词时所根据的乐谱,后指把前人每一种词调的作品的句法合平仄分别加以概括,从而建立的各种词调的平仄格式.46、杂剧:一种带科(动作)白(道白)的歌剧,唱词常常是剧中人唱.只要套数,没有小令,一个套数称为一折,全剧通常四折,有时加上一个楔子.散曲:不是戏剧,没有科白,与词的性质附近.47、小令:散曲的一种,等于一首单调的词.套数:由两个以上的同一宫调的曲子按照必定规则连缀起来的套曲.48、赘韵:曲中不必用韵的地方用韵.49、衬字:曲律中在规定的字数以外所添加的字,或者加在句首,或者加在句中,但不克不及加在句尾.。

古代汉语第一部分古代汉语基础知识一、古代汉语常用工具书1字典辞书的编排:1)按部首和笔画排列。

2)按音序排列。

3)按号码排列。

2注音方式:1)直音:即用同音字注音。

2)反切:用两个汉字拼注一个汉字读音的注音方法。

其方法是:反切上字与被切字声母相同,下字与被切字韵母、声调相同。

如:“呼报反”,即用“呼”的声母h和“报”的韵母ao声调(ˋ)相拼,是“号”或“爱好”的“好”。

3)注音字母和拼音字母注音。

3释义方式:1)直训:也叫语词式。

它用一个词去解释另一个词。

如:元,始也。

2)描写:对被释对象的特征、形状、位置、作用等给予解释。

如:缶,瓦器,所以盛酒浆、秦人鼓之以节歌。

3)义界:也称为定义式。

如:斗,十升也。

4)譬况:即用人们熟知的事物去比方不熟悉的或难以解说的事物。

如:黑,火所熏之色也。

4常用工具书:1)《说文解字》简称《说文》,东汉许慎著。

是我国规存最早的字典。

全书分汉字为540部,开创了以部首统率汉字的字典编纂法,收字以小篆为主。

2)《康熙字典》:是清朝康熙49看开始编写的,参加编写的有张玉书、陈廷敬等三十人,于康熙55看编成。

这部字典按部首笔画的多少,把214个部首分别归入十二集中。

十二集以子丑寅卯等十二地支命名。

3)《汉语大字典》:是一部解释汉字形、音、义的大型语文工具书。

这部大字典是目前我国搜集汉字单字最多的字典,共收单字五万六千个左右。

4)《古汉语常用字字典》:北京大学中文系汉语专业等单位联合编写,1979年出版。

收古汉语常用字三千七百多个。

修订版于1993年问世。

5)《辞源》:专门为阅读古籍和古代文史研究使用的工具书。

6)《辞海》:是一部综合性的辞书。

所收对象除单字外,主要是语词、人物、著作、历史事件、古今地名、团体组织以及各学科名词术语等。

古语今语、古义今义并收。

7)《汉语大辞典》:由《汉语大辞典》编辑委员会、《汉语大辞典》编纂处编纂。

1986年第一卷出版,1994年出版最后一卷。

王力《古代汉语》(通论)笔记(精华梳理版)(九~十)通论(九)1、否定句:表示否定的句子。

必须有否定词,古代汉语中否定词可以是副词“不”、“弗”、“毋”、“勿”、“未”、“否”、“非”,可以是动词如“无”,可以是代词如“莫”。

2、上古汉语里,“不”“毋”“未”“莫”四个否定词的否定句,宾语如果是代词,一般总是放在动词的前面。

这是最正常的结构,不是“倒装”。

如:我无尔诈,尔无我虞。

3、不能将代词宾语前置的否定句:A、“弗”“勿”“非”“无”四个否定词的否定句。

B、宾语不是代词的。

“君”“子”一类的字不是真正的代词,也大多不用此结构。

如“若不许君”、“吾不能早用子”。

4、“不”“弗”:词汇意义相同,都表示一般的否定。

语法意义上的区别:a、“不”后的动词可以是及物也可以是不及物;可以带宾语也可以不带宾语。

如:勇者不惧。

老妇不闻也。

b、“弗”后的动词一般是及物,而且动词后面往往不带宾语(带宾语的非常少见)。

如:得之则生,弗得则死。

c、都不能否定名词。

因此:1)“不”后的名词用如形容词或动词。

2)“弗”后的名词用如及物动词。

5、“毋”“勿”:词汇意义相同,通常用于祈使句,表示禁止或劝阻,等于现代汉语的“不要”或“别”。

古书上“毋”常写作“無”。

语法意义上的区别与联系:a、“毋”和“不”相当,“毋”后面的动词一般带宾语。

b、“勿”和“弗”相当,“勿”后面的动词一般不带宾语(带宾语的少见)。

c、“毋”“勿”后面的名词都用如动词。

如:毋友不如己者。

王無罪岁,斯天下之民至焉。

d、有时候,“勿”字用于陈述句,意义和“不”差不多。

如:齐侯欲勿许。

6、“未”:“未”和“未尝”的区别:a、“未”表示事情还没有实现,等于现代汉语动词前的“没有”。

b、“未尝”是一个凝固形式,表示“不曾”或“没有……过”的意思。

c、“未”着重在和将来实现的可能性对比,或和已经实现的事情对比。

d、“未尝”则是简单地否定过去。

e、“未”有时并非用来表示事情还没有实现,只表示一种委婉的否定,意义和“不”差不多。

如:是未可知也。

7、“否”:a、“否”和作为应答之词的“然”是对立的。

常用于单词句,等于现代汉语的“不”或“不是的”。

b、“否”又用在肯定否定迭用的句子里,它表示否定的一面。

如:宦三年矣,未知母之存否。

8、“非”:a、“非”用于判断句里,否定谓语和主语的关系。

注意:这种“非”虽可译为“不是”,但语法意义完全不同。

“不是”是系词“是”前面加否定词“不”;“非”在上古汉语里不是系词,而是一个简单的否定副词,否定的是整个谓语。

如:是非君子之言也。

b、“非”又用来否定行为或性质,表示对某一事实的否认。

具有撇开的作用。

如:非不说子之道,力不足也。

c、有时用于假设,等于说“若非”或“若无”。

如:吾非至于子之门则殆矣。

民非水火不生活。

d、古书上又写作“匪”。

如:我心匪石,不可转也。

匪来贸丝,来即我谋。

9、“無”:A、用法:a、“無”是“有”的反面,否定的是名词或名词性词组(作“無”的宾语)。

如:人無远虑,必有近忧。

b、“無”在某些古书上又写作“无”。

如《周易》《庄子》。

c、有的古书上又写作“毋”。

如:然使十人树之,一人拔之,则毋生杨矣。

众口所移,毋翼而飞。

d、又可以说成“無有”,意义差不多。

如:虽無有质,谁能间之?(质,人质。

间,离间)e、偶然又说“不有”,或用在否定词的后面表示双重否定;或用在无主语的分句里。

如:靡不有初,鲜克有终。

(靡:没有谁)不有祝鮀之佞,而有宋朝之美,难乎免于今之世矣。

f、又用于祈使句,表示禁止或不同意,意义和“毋”完全相同。

B、“不”和“無”在语法上的分工:a、“不”是副词,否定的是形容词和动词;“無”是动词,否定的是名词。

b、“不”后的名词用如动词或形容词;“無”后的动词或形容词用如名词。

如:是使民养生丧死無憾也。

(形作名)10、“莫”:a、“莫”是一个否定性的无定代词,译为“没有谁”“没有哪一种东西(事情)”等等。

“莫”字前面可以出现它所代替的名词,也可以不出现。

如:过而能改,善莫大焉。

天下之水,莫大于海。

谏而不入,则莫之继也。

b、上古时“莫”有时也用作否定副词,相当于“不”。

如:闻免父之命,不可以莫之奔也。

c、汉代以后,“莫”常用于祈使句,当“勿”字讲,表示禁止。

如:秦王车裂商君以徇曰:“莫如商鞅反者。

”通论(十)1、古代汉语里,句子一般须有疑问词(分为疑问代词和疑问语气词)的帮助,才能发出疑问。

有时候用疑问代词如“谁”“孰”“何”“安”“恶”“焉”“胡”“奚”“曷”,有时候用疑问语气词如“乎”“诸”“与”(欤)“邪”(耶)“哉”,有时候是二者都用。

2、上古汉语里,疑问代词宾语前置,这条规则基本上没有例外。

分为如下情况:A、疑问代词作宾语就在动词前面,不是疑问代词就在后面。

如:于予与何诛?(与是疑问语气词)吾谁欺?欺天乎?B、动词前如果有助动词,疑问代词宾语就放在助动词前面。

如:又谁敢怨?又谁敢德?C、疑问代词作介词的宾语时,也必须放在介词的前面。

如:子归,何以报我?何由知吾可也?D、凝固形式:a、“何如”“如何”,意思是“怎么样”、“怎样”、“怎么办”。

b、“若何”“何若”“奈何”,意思同上。

c、“如……何”“若……何”“奈……何”,意思是“把(对)……怎么样(怎么办)”。

如:奈若何?(即奈汝何)d、“如之何”“若之何”,用在动词前表示反问,“怎么”;用在询问句的末尾,“怎么样”。

如:若之何其以病败君之大事也?(反问)艺麻如之何?(询问)3、疑问代词A、“谁”“孰”“何”:a、“谁”跟现代汉语的“谁”一样,是指人的疑问代词。

b、“孰”经常表示选择。

可以指人,也可以指事物。

如:独乐乐,与人乐乐,孰乐?“孰与”二字连用,比较人物的高下或事情的得失。

如:公之视廉将军,孰与秦王?(高下) 救趙孰与勿救?(得失)c、“何”和现代汉语的“什么”相当,是指物的疑问代词。

“何”又可以用作状语,表示“为什么”“怎么”。

这时被修饰的可以是及物动词、不及物动词或形容词。

如:夫子何哂由也?吾何快于是?责毕收乎?来何疾也?d、联系:1)“孰”指人时,也有不表示选择的,这就和“谁”没有分别了。

如:孰为夫子?2)“何”偶然也可以表示选择。

如:于斯三者何先?(“孰”一般不用作直接宾语,故用“何”)3)“谁”“何”都可以作定语(“孰”字不能),但是“谁”后面一般用“之”字,“何”后面不能用“之”字。

如:是谁之过与?以此攻城,何城不克?B、“安”“恶”“焉”“胡”“奚”“曷”:这六个疑问代词只能作状语和宾语(动词宾语和介词宾语),作状语更为常见。

a、作状语:1)“安”“恶”“焉”一般表示反问,可以译成“哪里”“怎么”;2)“胡”“奚”“曷”一般询问原因,可以译成“为什么”。

如:天曷不降威?3)“曷”字可以询问未来的时间,这是《诗经》语法的特点之一。

如:君子于役,不知其期。

曷至哉?4)“曷”用作状语时,与“盍”相通,表示“何不”。

注意与2)的例子比较。

b、作宾语:1)“安”“恶”是指处所的疑问代词,可以译成“哪里”;2)“胡”“奚”“曷”和“何”字相当,可以译成“什么”;3)“恶”作为宾语,只用于“恶在”“恶乎”,其他少用。

如:为民父母,行政,不免于率兽而食人,恶在其为民父母也?天下恶乎定?定于一。

(“恶乎”等于说“于何”)4、疑问语气词A、“乎”“诸”:a、“乎”:1)“乎”表示纯粹的疑问。

在是非问句里,译成“吗”;在选择问句和特指问句里,译成“呢”。

(注意:先秦的特指问句极少用“乎”字,而秦汉以后,特指问句也用“乎”字。

)2)“乎”跟疑问代词、否定词以及常见的“岂”“宁”相呼应时,往往表示反问。

跟疑问代词相呼应时译成“呢”,其余的译成“吗”。

如:梁王安得晏然而已乎?爱之能勿劳乎?先生独未见夫仆乎?3)“乎”跟“其”(表示委婉语气)、“無乃”(表示恐怕是)、“得無”(表示该不会)等词相呼应时,表示一种委婉语气,略等于现代的“吧”字。

如:子其怨我乎?其恕乎!无乃不可乎?4)有时并不表示疑问,而是表示感叹。

如:必也正名乎!善哉!技蓋至此乎!b、“诸”:“诸”是“之乎”的合音。

“诸”用于句尾的时候可以用“之乎”去解释,但是只表示疑问和反问。

如:子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”(注意比较“行诸”和“行之”。

)B、“与”(欤)“邪”(耶):a、“与”:略等于现代汉语的“吗”或“呢”。

“与”和“乎”的分别:除了有疑问代词或在选择问句而外,“与”一般不表示纯粹的疑问。

两种情况:1)多数情况下,用于是非问句里,要求对话人对某个猜想加以证实。

“与”的疑问语气不强。

不能与“乎”互换。

如:是鲁孔丘与?然则师愈与?管仲以其君霸,晏子以其君显,管仲晏子犹不足为与?2)在有疑问代词的句子里,或者在选择问句里,“与”的疑问语气加强。

如:是谁之过与? 求之与?抑与之与?b、“邪”(耶):和“与”(欤)的语法作用相同。

如:今子欲以子之梁国而嚇我邪?岁亦无恙耶?c、“与”和“邪”都能用于反问。

如:此非以贱为本邪?夫天机之所动,何可易邪?宁力不胜智不若耶?C、“哉”:a、表示反问:1)永远不表示纯粹的疑问;而且,一般要有疑问代词或“岂”跟它呼应,才能表示反问。

如:彼且恶乎待哉?2)“乎哉”连用可以表示纯粹的疑问,那是“乎”字所带有的语法意义,而“哉”只是加强“乎”的语气。

如:不识此语诚然乎哉?3)“乎哉”连用也可以表示反问。

如:吾何慊乎哉?(慊,恨。

)b、表示感叹:1)略等于现代的“啊”。

如:管仲之器小哉!2)“哉”和它前面的形容词可以提到句首,构成倒装句,表示强烈的感叹语气。

如:贤哉回也!5、相关的几种语法现象:A、表示反问的习惯说法:a、“不亦……乎”,古代的一种比较委婉的反问说法。

如:死而后已,不亦远乎?b、“何以……为”,其实是“以……为何”,意思是“用……做什么”。

无疑而问的反问。

这种“为”字(介词),由于处在句尾,意义已经虚化,也可以处理为语气词。

如:君子质而已矣,何以文为?变换形式有:1)“何”可以用别的疑问词如“奚”“恶”“安”等来替换,“以”可以用“用”来替换。

如:惡用……為哉?2)古代汉语里介词“以”是可以省去的。

因此可以说成“何……为”。

如:天之亡我,我何渡为?c、“何……之有”,是“有何……”的倒装,意思是“有什么……”。

如:何厌之有?(“之”字复指“厌”字)B、语气词的连用:a、疑问语气词和疑问语气词连用。

如“乎哉”。

b、疑问语气词和直陈语气词连用。

如“也与”“也哉”“已乎”“矣乎”。

连用的语气词,分别担负表达语气的任务。

“也”“矣”“已”表直陈,“与”“乎”“哉”表疑问或反问。

不过语气的重点一般落在最后一个语气词上,由此决定句子的语气(疑问句或反问句)。