《圆锥曲线与方程》全章复习与巩固 编稿:李霞 审稿:张林娟

【学习目标】

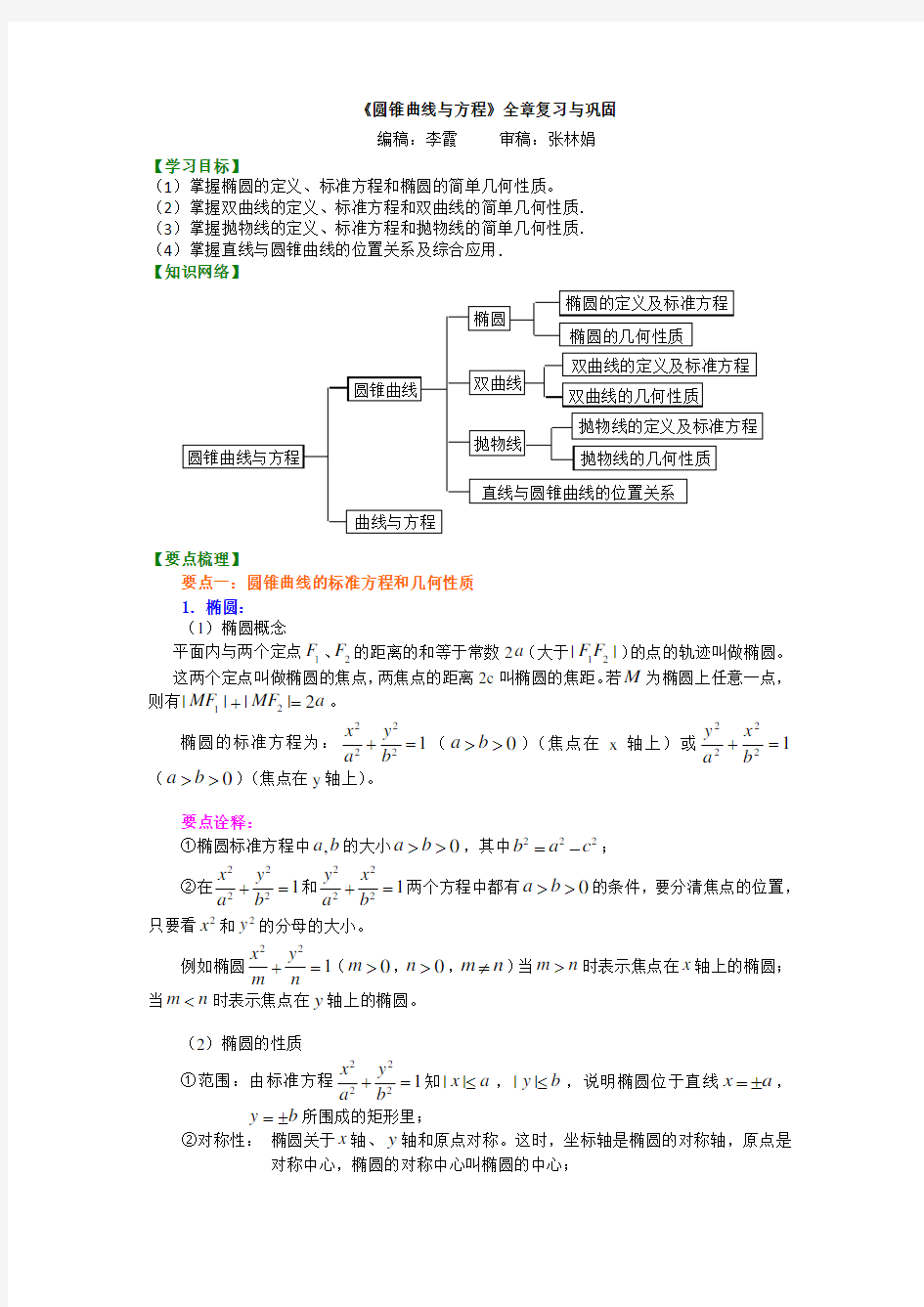

(1)掌握椭圆的定义、标准方程和椭圆的简单几何性质。 (2)掌握双曲线的定义、标准方程和双曲线的简单几何性质. (3)掌握抛物线的定义、标准方程和抛物线的简单几何性质. (4)掌握直线与圆锥曲线的位置关系及综合应用. 【知识网络】

【要点梳理】

要点一:圆锥曲线的标准方程和几何性质 1.椭圆: (1)椭圆概念

平面内与两个定点1F 、2F 的距离的和等于常数2a (大于21||F F )的点的轨迹叫做椭圆。 这两个定点叫做椭圆的焦点,两焦点的距离2c 叫椭圆的焦距。若M 为椭圆上任意一点,

则有21||||2MF MF a +=。

椭圆的标准方程为:22221x y a b +=(0a b >>)(焦点在x 轴上)或1

22

22=+b

x a y (0a b >>)(焦点在y 轴上)。

要点诠释:

①椭圆标准方程中,a b 的大小0a b >>,其中222b a c =-;

②在22221x y a b +=和22

221y x a b

+=两个方程中都有0a b >>的条件,要分清焦点的位置,

只要看2x 和2

y 的分母的大小。

例如椭圆22

1x y m n

+=(0m >,0n >,m n ≠)当m n >时表示焦点在x 轴上的椭圆;当m n <时表示焦点在y 轴上的椭圆。

(2)椭圆的性质

①范围:由标准方程22

221x y a b

+=知||x a ≤,||y b ≤,说明椭圆位于直线x a =±,

y b =±所围成的矩形里;

②对称性: 椭圆关于x 轴、y 轴和原点对称。这时,坐标轴是椭圆的对称轴,原点是

对称中心,椭圆的对称中心叫椭圆的中心;

直线与圆锥曲线的位置关系 圆锥曲线 曲线与方程

圆锥曲线与方程 椭圆的定义及标准方程

椭圆

椭圆的几何性质 双曲线的定义及标准方程 双曲线 双曲线的几何性质

抛物线的定义及标准方程

抛物线

抛物线的几何性质

③顶点: 1(0,)B b -,2(0,)B b ,1(,0)A a -,2(,0)A a 是椭圆的四个顶点。

同时,线段21A A 、21B B 分别叫做椭圆的长轴和短轴,它们的长分别为2a 和2b ,a 和b 分别叫做椭圆的长半轴长和短半轴长。

④离心率:椭圆的焦距与长轴的比c

e a

=叫椭圆的离心率。 ∵0a c >>,∴01e <<,且e 越接近1,c 就越接近a ,从而b 就越小,对应的椭圆越扁;反之,e 越接近于0,c 就越接近于0,从而b 越接近于a ,这时椭圆越接近于圆。

当且仅当a b =时,0c =,两焦点重合,图形变为圆,方程为222

x y a +=。

2.双曲线

(1)双曲线的概念

平面内与两个定点12,F F 的距离的差的绝对值等于常数(小于12||F F 且不等于零)的点的轨迹叫做双曲线.

要点诠释:

①式中是差的绝对值,在1202||a F F <<条件下;12||||2PF PF a -=时为双曲线的一支;21||||2PF PF a -=时为双曲线的另一支(含1F 的一支); ②当122||a F F =时,12||||||2PF PF a -=表示两条射线;

③当122||a F F >时,12||||||2PF PF a -=不表示任何图形;④两定点12,F F 叫做双曲线的焦点,12||F F 叫做焦距。

(2)双曲线的性质

①范围:从标准方程122

22=-b

y a x ,看出曲线在坐标系中的范围:双曲线在两条直线

a x ±=的外侧。即22a x ≥,a x ≥即双曲线在两条直线a x ±=的外侧。 ②对称性:双曲线122

22=-b

y a x 关于每个坐标轴和原点都是对称的,这时,坐标轴是双

曲线的对称轴,原点是双曲线122

22=-b

y a x 的对称中心,双曲线的对称中心

叫做双曲线的中心。

③顶点:双曲线和对称轴的交点叫做双曲线的顶点。在双曲线122

22=-b

y a x 的方程里,

对称轴是,x y 轴,所以令0=y 得a x ±=,因此双曲线和x 轴有两个交点

12(,0),(,0)A a A a -,他们是双曲线122

22=-b

y a x 的顶点。

令0=x ,没有实根,因此双曲线和y 轴没有交点。

注意:双曲线的顶点只有两个,这是与椭圆不同的(椭圆有四个顶点),双曲线的顶

点分别是实轴的两个端点。

2)实轴:线段12A A 叫做双曲线的实轴,它的长等于2,a a 叫做双曲线的实半轴长。 虚轴:线段12B B 叫做双曲线的虚轴,它的长等于2,b b 叫做双曲线的虚半轴长。 ④渐近线: 渐近线方程:x a

b

y ±

=.

这两条直线即称为双曲线的渐近线。从图上看,双曲线122

22=-b

y a x 的各支向外延

伸时,与这两条直线逐渐接近。

3.抛物线

(1)抛物线的概念

平面内与一定点F 和一条定直线l 的距离相等的点的轨迹叫做抛物线

(定点F 不在定直线l 上)。定点F 叫做抛物线的焦点,定直线l 叫做抛物线的准线。 方程()022

>=p px

y 叫做抛物线的标准方程。

注意:它表示的抛物线的焦点在x 轴的正半轴上,焦点坐标是F (2

p

,0),它的准线方程是2

p

x -

= ;

(2)抛物线的性质

一条抛物线,由于它在坐标系的位置不同,方程也不同,有四种不同的情况,所以抛物线的标准方程还有其他几种形式:px y 22

-=,py x 22

=,py x 22

-=.这四种抛物线的图形、标准方程、焦点坐标以及准线方程如下表:

标准方程

22(0)y px p =>

22(0)

y px p =->

22(0)x py p =>

22(0)

x py

p =->

图形

焦点坐标 (,0)2

p (,0)2p - (0,)2p

(0,)2p -

准线方程 2p x =-

2p x =

2p y =-

2p y =

范围 0x ≥ 0x ≤ 0y ≥ 0y ≤ 对称性 x 轴 x 轴 y 轴 y 轴 顶点 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 离心率

1e = 1e =

1e = 1e =

要点诠释:

(1)通径:过抛物线的焦点且垂直于对称轴的弦称为通径;

(2)抛物线的几何性质的特点:有一个顶点,一个焦点,一条准线,一条对称轴,无对称中心,没有渐近线;

(3)注意强调p 的几何意义:是焦点到准线的距离。

要点二:直线和圆锥曲线的位置关系

直线与圆锥曲线有三种位置关系:相交,相切,相离。

o F x

y l o

x

y

F l

x

y

o

F l

1.直线l 与圆锥曲线C 的位置关系

判断直线l 与圆锥曲线C 的位置关系时,将直线l 的方程代入曲线C 的方程,消去y (也

可消去x )得一个关于变量x (或y )的一元二次方程ax 2

+bx+c=0。

①当a ≠0时, 若Δ>0,则l 与C 相交; 若Δ=0,则l 与C 相切; 若Δ<0,则有l 与C 相离。

②当a=0时,即得到一个一次方程,若方程有解,则直线l 与C 相交,此时只有一个公共点

若C 为双曲线,则l 平行于双曲线的渐近线; 若C 为抛物线,则l 平行于抛物线的对称轴。 2.直线被圆锥曲线截得的弦长公式:

斜率为k 的直线被圆锥曲线截得弦AB ,设11(,)A x y ,22(,)B x y ,则

弦长公式:12|||AB x x =-=

当0k ≠时, 弦长公式还可以写成:12|||AB y y =- 要点诠释:

(1)当直线与双曲线、抛物线只有一个公共点时,直线和双曲线、抛物线可能相切,也可能相交。(2)利用弦长公式求弦长时,应注意应用韦达定理。

要点三:有关圆锥曲线综合题类型 1.求圆锥曲线方程的方法 ①定义法

定义法是指先分析、说明动点的轨迹满足某种特殊曲线(如圆、椭圆、双曲线、抛物线等)的定义或特征,再求出该曲线的相关参量,从而得到轨迹方程.

一般求已知曲线类型的曲线方程问题,可采用“先定形,后定式,再定量”的步骤: 定形——指的是二次曲线的焦点位置与对称轴的位置,如果位置不确定时,考虑是否多解。此时注意数形结合,在图形上标出已知条件,检查轴上的点、垂直于轴的直线的位置是否准确等。

定式——根据“形”设方程的形式,注意曲线系方程的应用,如当椭圆的焦点不确定在

哪个坐标轴上时,可设方程为mx 2+ny 2

=1(m >0,n >

定量——由题设中的条件找到“式”中特定系数的等量关系,通过解方程得到量的大小。此处注意n 个未知数,列够n 个独立的方程,并注意“点在线上”条件及韦达定理的使用。

②直接法

建系→设点→点满足的几何条件坐标化→整理化简成最简形式→证明(可省略,但必须删去增加的或者补上丢失的解)

③代入法

当题目中有多个动点时,将其他动点的坐标用所求动点P 的坐标y x ,来表示,再代入到其他动点要满足的条件或轨迹方程中,整理即得到动点P 的轨迹方程,称之代入法,也称相关点法、转移法.

④参数法

x,间建立起联系,参数法是指先引入一个中间变量(参数),使所求动点的横、纵坐标y

x,间的直接关系式,即得到所求轨迹方程.

然后再从所求式子中消去参数,得到y

常见的参数法有:

(1)点参数

利用点在某曲线上设点(常设“主动点”),以此点为参数,依次求出其他相关量,再列式求解。如x轴上一动点P,常设P(t,0);直线x-2y+1=0上一动点P。除设P(x1,y1)外,也可直接设P(2y,-1,y1)

(2)斜率为参数

当直线过某一定点P(x0,y0)时,常设此直线为y-y0=k(x-x0),即以k为参数,再按命题要求依次列式求解等。

(3)角参数

当研究有关转动的问题时,常设某一个角为参数,尤其是圆与椭圆上的动点问题。

要点注释:

(1)求轨迹方程的一般思路:

①若曲线的类型已确定,一般用待定系数法;

②若曲线的类型未确定,但曲线上动点的运动在题目中有明确的表述,一般采用直接法;

③若动点的变化依赖于另一相关点的变化,一般采用相关点法(代入转移法);

④若动点坐标之间的关系不易找出,一般可采用参数法。但应注意所列方程个数比参数个数要多一个,才可以消去参数。

(2)求轨迹方程应注意的问题:

①求轨迹方程后一定要注意轨迹的纯粹性和完备性;以保证方程的解与曲线上的点具有一一对应的关系, 尤其是题中涉及三角形、斜率、参数方程中参数的限制, 往往使方程产生增根。

②要注意区别“轨迹”与“轨迹方程”是两个不同的概念。

2.直线与圆锥曲线相交 --- 弦的有关问题:

①韦达定理法:

因直线的方程是一次的,圆锥曲线的方程是二次的,故直线与圆锥曲线的问题常转化为方程组关系问题,最终转化为一元二次方程问题,故用韦达定理及判别式是解决圆锥曲线问题的重点方法之一,尤其是弦中点问题,弦长问题,可用韦达定理直接解决,但应注意不要忽视判别式的作用。

②设而不求法:

解析几何的运算中,常设一些量而并不解解出这些量,利用这些量过渡使问题得以解决,这种方法称为“设而不求法”。设而不求法对于直线与圆锥曲线相交而产生的弦中点问题,常用“点差法”,即设弦的两个端点A(x1,y1),B(x2,y2),弦AB中点为M(x0,y0),将点A、B坐标代

入圆锥曲线方程,作差后,产生弦中点与弦斜率的关系,这是一种常见的“设而不求”法,

具体有:(1))0(122

22>>=+b a b

y a x 与直线相交于A 、B ,设弦AB 中点为M(x 0,y 0),则有

020

20=+k b

y a x 。 (2))0,0(122

22>>=-b a b

y a x 与直线l 相交于A 、B ,设弦AB 中点为M(x 0,y 0)则有

020

20=-k b

y a x (3)y 2=2px (p>0)与直线l 相交于A 、B 设弦AB 中点为M(x 0,y 0),则有2y 0k=2p,即y 0k=p. 3.求取值范围或最值:

① 参数方法----将待求范围参数表示为另一个变量的函数,注意求函数的定义域。

② 方程与不等式组----n 个未知数,列够n 个独立方程或不等式,注意归纳总结列

不等式的方法:

③ 利用几何性质求参数范围;

④ 利用不等式性质(结合几何性质)求参数范围.

【典型例题】

类型一:圆锥曲线的方程与性质

例1. 已知两定点A 、B ,且||4AB =,动点M 到A 与到B 的距离比为常数

3

5

,求点M 的轨迹方程,并注明轨迹是什么曲线. 【思路点拨】建立坐标系,再依据题中已知条件直接列出几何关系式子,再将其“翻译”成数学语言即可.

【解析】如图所示建立坐标系,则(2,0)A -、(2,0)B ,

设(,)M x y 是轨迹上任意一点

则由题设,得

||3

||5MA MB =, 2222(2)35(2)x y x y ++=

-+, 化简得:222222

3333[1][1]4[1]4[1]05

5

5

5

x y x -+-+++-=()()()()

整理得:2217

402

x y x ++

+= ∴点M 的轨迹方程是2217

402

x y x +++=

点M 的轨迹是以17(,0)4-为圆心,15

4

r =为半径的圆.

【总结升华】

本题采用的是直接法,直接法是将动点满足的几何条件或者等量关系,直接坐标化,列出等式化简即得动点轨迹方程。

举一反三:

【变式1】已知两定点A 、B ,且||4AB =,动点M 满足:5AM BM ?=,求点M 的轨迹方程,并注明轨迹是什么曲线.

【答案】建立坐标系如图所示,则(2,0)A -、(2,0)B ,

设(,)M x y 是轨迹上任意一点

则2,AM x y =+(),2,BM x y =-()

由5AM BM ?=,得2

(2)(2)5x x y +-+=, 整理得:22

9x y +=

∴点M 的轨迹方程是22

9x y +=;轨迹是圆.

【高清课堂:圆锥曲线综合371714 例2】

【变式2】设F1、F2是双曲线x 2

-y 2

=4的两焦点,Q是双曲线上任意一点,从F1

引∠F1QF2平分线的垂线,垂足为P,则点P的轨迹方程是 . 【答案】设O 为F 1F 2的中点, 延长F 1P 交QF 2于A ,连接OP ,

据题意知:△AQF 1为等腰三角形 所以QF 1=QA ∵|QF 1-QF 2|=4 ∴|QA-QF 2|=4 即AF 2=4

∵OP 为△F 1F 2A 的中位线 ∴OP=2

故点P 的轨迹为以O 为圆心,以2为半径的圆, 方程为:x 2+y 2=4

例2.过原点的直线l 与曲线y=x 2

-2x+2交于A ,B 两点,求弦AB 中点的轨迹.

【思路点拨】AB 的中点是受A ,B 两点的影响而运动的,而A,B 的运动是由于直线l 的转动而导致的,因此可以选择直线l 的斜率k 作为参数.

【解析】设AB 的中点M(x,y), A(x 1,y 1), B(x 2,y 2),

依题意,直线l 的斜率必须存在,设为k, 又直线l 过原点, ∴直线l 的方程为:y=kx,

将此式代入y=x 2

-2x+2

整理得:x 2

-(2+k)x +2=0 ∴x 1+x 2=2+k, ∴12222

x x k

x ++=

=

2

2222

k k k y kx k ++==?=

由2

2222

k x k k y +?

=???+?=??消去k ,得222y x x =-。 又由于直线l 与曲线有两交点,故(1)式中的判别式Δ>0, ∴(2+k)2

-8>0,

解得2k +<-

2k +>∵2

2

k x +=

,

∴x <

x >∴所求的轨迹是抛物线y=2x 2

-2x(x <

x >部分。

【总结升华】

①在处理涉及直线和二次曲线交点的轨迹问题时,直线的斜率是常用的参数,即“k 参数”,此时要考虑直线的斜率不存在这一特殊情况.

常见的参数有k 参数、点参数,也可以选有几何意义的量如角参数、参数a,b,c 等。恰当选择参数,可以简化解题过程.

③解题时应先对动点的形成过程进行分析,确定参数,探求几何关系,建立参数方程. ④对参数方程化简以后,要重视检验工作,确定变量的范围.

举一反三:

【变式1】设双曲线19

162

2=-y x 的两个焦点分别是F 1和F 2, A 、B 分别是双曲线两条渐近线上的动点, 且213F F AB =, 求线段AB 中点的轨迹方程.

【答案】设A 点在渐近线x y 43=

上, B 点在渐近线x y 4

3

-=上, A(x 1, y 1), B(x 2, y 2),线段AB 中点 M(x, y),

∵112233

,44

y x y x =

=-, ∴121233

(),42y y x x x -=+=

121248

()33

x x y y y -=+=

由213F F AB ==30,得30)()(221221=-+-y y x x ,

∴304996422=+x y , 化简得22

1614002025

x y +=. 【变式2】设直线x-y=4a 与抛物线y 2

=4ax 交于两点A ,B (a 为定值),C 为抛物线上任

意一点,求ΔABC 的重心的轨迹方程.

【答案】设ΔABC 的重心为G(x,y) ,点C 的坐标为C(x 0,y 0),A(x 1,y 1), B(x 2,y 2)

由方程组??

?==-ax

y a

y x 442

消去y 并整理得:x 2-12ax+16a 2

=0

∴x 1+x 2=12a, y 1+y 2=(x 1-4a)+(x 2-4a)=(x 1+x 2)-8a=4a 由于G(x,y)为ΔABC 的重心,

∴???

????+=++=+=++=343312302100210a y y y y y a x x x x x , ∴???-=-=a y y a x x 431230

0, 又点C(x 0,y 0)在抛物线上,

∴将点C 的坐标代入抛物线的方程得: (3y-4a)2

=4a(3x-12a), 即244()(4)33

a a

y x a -

=- 又点C 与A ,B 不重合,∴(65)x a ≠±。

类型二:直线与圆锥曲线相交 --- 弦的有关问题:

例3.判断直线03=+-y kx 与椭圆14

1622=+y x 的位置关系。 【思路点拨】直线方程与椭圆方程联立,消去y 得到关于x 的一元二次方程,通过对判别式的考虑,从而对参数k 进行分类讨论.

【解析】由?????=++=14

1632

2y x kx y 可得02024)14(2

2=+++kx x k ∴2

16(165)k ?=-

(1)当4

5

450)516(162

-<>

>-=?k k k 或即时,

直线03=+-y kx 与椭圆14

162

2=+y x 相交 (2)当4

5

450)516(162

-==

=-=?k k k 或即时, 直线03=+-y kx 与椭圆14

162

2=+y x 相切 (3)当4

5

450)516(162

<<-

<-=?k k 即时, 直线03=+-y kx 与椭圆14

162

2=+y x 相离。 【总结升华】

(1)直线与椭圆有相交、相切、相离三种关系,直线方程与椭圆方程联立,消去y 或x 得到关于x 或y 的一元二次方程,则有:

①直线与椭圆相交0>??; ②直线与椭圆相切0=??; ③直线与椭圆相离0

所以判定直线与椭圆的位置关系,方程及其判别式是最基本的工具。

(2)判断直线与椭圆相交,还可证明直线经过椭圆内的某定点。定点),(o o y x M 在椭

圆内部,则22

221o o x y a b

+<。

举一反三:

【变式】已知直线y=(a+1)x -1与曲线y 2

=ax 恰有一个公共点,求实数a 的值. 【答案】联立方程2

(1)1

y a x y ax =+-??

=?

(1)当a=0时,此方程恰有一组解为:

{

1

x y == (2)当a ≠0时,消去x ,得

2

110a y y a

+--=. ①若

1

0a a

+=,即a=-1,方程变为一元一次方程:-y -1=0, 方程组恰有一组解:

{

1

1

x y =-=-

②若

1

0a a

+≠,即a ≠-1 令0?=得:1140a a ++?=,可得4

5

a =-,

这时直线与曲线相切,只有一个公共点.

综上所述知,当a=0、-1、45

-

时,直线y=(a+1)x -1与曲线y 2

=ax 恰有一个公共点. 例4.设直线l 过双曲线2

2

13

y x -=的一个焦点,交双曲线于A 、B 两点,O 为坐标原点,若0OA OB ?=,求|AB|的值。

【思路点拨】直线与双曲线的弦长问题,可以考虑弦长公式,结合韦达定理进行求解。 【解析】当AB ⊥x 轴时,点A (2,3),B (2,-3),不满足条件。

则直线AB 斜率存在,设为k ,则直线AB 的方程为y=k(x -2)。

代入双曲线方程,得2

2

2

3(2)3x k x --= 即2

2

2

2(3)4430k x k x k -+--=。 设点11(,)A x y ,22(,)B x y ,

则当Δ>0时,2

12243

k x x k +=-,2122433k x x k +=-。

从而2

1212(2)(2)y y k x x =--

2

2

121229[2()4]3

k k x x x x k =-++=--。

∵0OA OB ?=,∴12120x x y y +=

∴222

2439033k k k k +-=--,解得23

5

k =。 此时4

2

2

164(3)(43)0k k k ?=+-+>

∴2122

413k x x k +==--,2122439

34

k x x k +==--

故由焦点弦长公式,得:12|||4AB x x =

-=。

【总结升华】

① 处理涉及直线和二次曲线交点问题时,一般设出交点坐标,但不求交点坐标,而

是用韦达定理作整体运算(把x 1+x 2或x 1x 2看作一个整体),即所谓“设而不求”.

② 涉及直线与双曲线相交弦的问题,Δ>0是必不可少的条件。关于直线与双曲线的

某一支的相交问题,不但要考虑Δ>0,同时要考虑方程根的取值范围。 举一反三:

【变式1】已知点A ()0,3-和B

(

)

0,3,动点A 、B 两点的距离之差的绝对值为2,

点C 的轨迹与直线y =x -2交于D 、E 两点,求线段DE 的长.

【答案】设点C (x , y ), 则 |CA |-|CB |=±2. 根据双曲线的定义,可知点C 的轨迹是双曲线

122

22=-b

y a x .

由 2a =2,322==AB c ,得a 2

=1,b 2

=2.

故点C 的轨迹方程是12

2

2

=-y x . 由??

???-==-2122

2x y y x ,得 x 2

+4x -6=0. ∵ △>0,∴ 直线与双曲线有两个交点.

设D (x 1,y 1)、E (x 2,y 2),则 x 1+x 2=-4,x 1·x 2=-6. 故544)(2)()(21221221221=-+=-+-=x x x x y y x x DE .

【变式2】

设椭圆)0(12:2

22>=+

a y a x C 的左、右焦点分别为1F 、2F ,A 是椭圆C 上的一点,且0212=?F F AF ,坐标原点O 到直线1AF 的距离为||3

1

1OF .

(1)求椭圆C 的方程;

(2)设Q 是椭圆C 上的一点,过Q 的直线l 交x 轴于点)0,1(-P ,较y 轴于点M ,若

2=,求直线l 的方程.

【答案】(1)由题设知)0,2(,)0,2(2221---a F a F

由于0212=?F F AF ,则有212F F AF ⊥,所以点A 的坐标为)2

,2(2a

a ±-, 故1AF 所在直线方程为)12(

2a

a a x

y +-±=,

所以坐标原点O 到直线1AF 的距离为)2(12

2

2>--a a a , 又2||2

1-=a OF ,所以

23

1

12222-=--a a a ,解得)2(2>=a a ,

所求椭圆的方程为12

42

2=+y x . (2)由题意知直线l 的斜率存在,设直线l 的方程为)1(+=x k y ,则有),0(k M , 设),(11y x Q ,由于QP MQ 2=,∴),1(2),(1111y x k y x ---=-,解得

3

,3211k

y x =-=

又Q 在椭圆C 上,得12

)3(4)32(2

2=+-k

,解得4±=k , 故直线l 的方程为)1(+=x y 4或)1(4+-=x y , 即04=+-y x 4或04=++y x 4. 类型三:求取值范围或最值:

例5. 定长为3的线段AB 的两个端点在y=x 2上移动,AB 中点为M ,求点M 到x 轴的最短距离。

【思路点拨】(1)可直接利用抛物线设点,如设A(x 1,x 12),B(x 2,X 22),又设AB 中点为M(x 0y 0)用弦长公式及中点公式得出y 0关于x 0的函数表达式,再用函数思想求出最短距离。

(2)M 到x 轴的距离是一种“点线距离”,可先考虑M 到准线的距离,想到用定义法。 【解析】

解法一:设A(x 1,x 12),B(x 2,x 22),AB 中点M(x 0,y 0)

则?????=+=+=-+-02

221

212

2221221229)()(y x x x x x x x x x 由①得(x 1-x 2)2[1+(x 1+x 2)2]=9

即[(x 1+x 2)2-4x 1x 2]·[1+(x 1+x 2)2]=9 ④

① ② ③

由②、③得2x 1x 2=(2x 0)2-2y 0=4x 02-2y 0 代入④得 [(2x 0)2-(8x 02-4y 0)]·[1+(2x 0)2]=9

∴2

2

00419

44x x y +=

-, 11

49)14(49442

02

0202

00-+++=+

=x x x x y ≥,5192=- 4

5

0≥

y 当4x 02+1=3 即 220±

=x 时,4

5

)(min 0=y 此时)45,22(±

M 解法二:如图,32222=≥+=+=AB BF AF BB AA MM

∴232≥

MM , 即∴4

5

1≥

MM , 当∴M 到x M 到x 和,点M 举一反三: 【变式1】

(1)抛物线C:y 2=4x 上一点P 到点A(3,42)与到准线的距离和最小,则点 P 的坐标为______________

(2)抛物线C: y 2=4x 上一点Q 到点B(4,1)与到焦点F 的距离和最小,为 。

【答案】(1)(2,22)

连PF ,当A 、P 、F 三点共线时,PF AP PH AP +=+最小,此时的方程为)1(1

30

24---=x y 即 y=22(x-1),代入y 2=4x 得P(2,22),另一交点为(

2,21

-),它为直线AF 与抛物线的另一交点,舍去) (2)(1,4

1)

过Q 作QR ⊥l 交于R ,当B 、Q 、R 三点共线时,QR BQ QF BQ +=+最小,此时Q 点

的纵坐标为1,代入y 2=4x 得x=

41,∴Q(1,4

1) 【高清课堂:圆锥曲线综合371714 例4】 【变式2】

已知椭圆中心在原点,焦点在x 轴上,一个顶点为A (0,-1)。若右焦点到直线

022=+-y x 的距离为3.

(1)求椭圆的方程;

(2)设椭圆与直线(0)y kx m k =+≠相交于不同的两点M 、N.当AM AN =时,求m 的取值范围.

【答案】

(1)依题意可设椭圆方程为

1222

=+y a

x ,则右焦点F 0)

3= 解得32

=a 故所求椭圆的方程为2

213

x y +=.

(2)设P 为弦MN 的中点,由22

13

y kx m x y =+???+=?? 得 0)1(36)13(2

22=-+++m mkx x k . 由于直线与椭圆有两个交点,,0>?∴ 即 1322+ 13322 +-=+=∴k mk x x x N M p ,从而1 32+=+=k m m kx y p p ,mk k m x y k p p Ap 31312++-=+=∴ 又,AM AN AP MN =∴⊥,则2311 3m k mk k ++- =-, 即 1322+=k m ② 把②代入①得 2 2m m > 解得 20< (,2)2 。 记叙文基础知识(知识点全包括) 记叙文含义: 以记叙、描写为主要表达方式,以写人记事,写景状物为主要内容的一种文体。初中课本中的小说、散文、童话、寓言、新闻、通讯、报告文学、游记、传记、回忆录等,都属于记叙文的范畴。 一、记叙文的范围 从一个大范围看:记叙文有一般记叙文和特殊记叙文之分。其中一般记叙文就是简单的写人记事的文章,而抒情意味浓郁的散文和有着虚构情节的小说就属于特殊记叙文的范畴。我们在阅读的过程中,要首先注意弄清文章的体裁,然后根据不同的特点认真答题。 表达方式:(5种)叙述、描写、议论、抒情、说明(叙写论说情) 狭义的记叙文,包括记叙性的文学作品。 广义的记叙文是指以记人、叙事、写景、状物为主,对社会生活中的人、事、景、物的情态变化和发展进行叙述和描写的一类文章,常见的如消息、通讯、特写、报告文学、游记、日记、参观记、回忆录,以及一部分书信等。 正因为记叙文写的是生活中的见闻,所以一定要表达出作者对于生活的真切感受。 二、考纲有如下具体要求 关于记叙文阅读考纲有如下具体要求:(记叙文、新闻、通讯) 1.能指出记叙的要素(时间、地点、人物、事情的起因、经过、结果)。理解记叙文所记叙的事件、人物、景物及其所表现的思想意义。 2.理解记叙文的人称(第一人称、第三人称),记叙的顺序(顺叙、倒叙、插叙)的特点和作用。 3.能归纳记叙文的中心思想,理解记叙文的中心和材料的关系、理解记叙的详略得当。 4.理解和分析记叙中叙述、描写、议论、抒情、说明等多种表达方式综合运用的特点和作用。 5.理解和分析记叙文中常用的表现手法(象征、对照、衬托等)和修辞手法(比喻、拟人、排比等),理解记叙性语言准确、生动的特点。 三、各种表达方式综合运用 叙述:把人物的经历和事物的发展变化过程表达出来的一种表达方式。它是写作中最基本、最常见、也是最主要的表达方式。是作者对人物的经历和事件的发展变化过程以及场景、空间的转换所作的叙说和交代。 例如:1.桌子上放着一本书。 最常用应用文写作基础知识 今天,XX给大家介绍的是最常用应用文写作基础知识,希望对大家有帮助。 公文的概念:公文是国家机关,社会团体及企事业单位在公务活动中,为行使法定职权而制作的文件。它能够跨越时间,空间的限制,有效地传递公务活动所需要的信息。因而行政公文虽然数量不多,但却是应用文中的一个主要门类。 一、决定 决定的适用范围 决定记录和反映了各类机关的重要决策结果和内容,它是一种带有制约,规范,指导作用的下行文,对于下级机关的工作过程或者活动具有强制力和约束力,是一种兼具领导性与规定性的公文。决定以机关名义发布,以国家行政机关为例,按照有关法律,决定的发布机关是国务院,国务院各部委,以及县级以上(含县级)地方各级人民政府;乡,民族乡,镇人民政府也可以发布决定。决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排,奖惩有关单位及人员,变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。 决定的写法 决定的格式主要由标题,正文,签署和日期组成。 1,标题决定的标题应当精炼地反映决定的主要内容,通常要求写全项标题,即发文机关,事由和文种。 2,正文决定的正文,应具体 表达决定原由及对具体事项或行动的意见,要求,方法,措施等内容。具体写法有两种:宣告性决定,因其内容相对简单,篇幅又较短小,所以,常按"决定原由","决定内容"的顺序作篇段合一的方法来进行表述。指挥性和表彰性决定,因其内容相对复杂,所以,常采用二部式结构表述:第一部分是开头,阐明决定的原由;第二部分是主体,阐明对有关事项或行动的意见,要求,方法,措施等内容,可按一定逻辑顺序分条列项进行表述;有时也可采用小标题的方式来表述。 3,签署及日期决定的签署与其他行政公文一样,在正文的右下方签上发文机关及成文日期,其中,如果是需要明确通过决定的时间及会议,则可将二者写在标题的下方。撰写决定的注意事项: 第一,要注意决定的必要性。第二,要注意决定的正确性。 二、通知 通知的适用范围?? 在机关,团体和企事业中,作为通用公文的"通知"是应用范围广,使用频率高的一个文种。通知适用于批转下级机关相关的公文,转发上级机关和不相隶属机关的公文,传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者执行的事项,任免人员。通知的适用范围广,从公布国家的政策法令,到基层单位的事务告知,无论是党,政,军机关,群众团体,还是企事业单位,上至中央,下至地方,单位无论大小都可以使用通知这种公文形式。由于通知的限定性小,机动性,灵活性大,所以处理各种事项用其他公文不好归类和使用时,常常考虑用通知来发 古今异义 例词例句古义今义 1 居居十日过了居住 2 走扁鹊望桓侯而还走跑走 3 再一股作气,再而衰第二次又 4 池城非不高也,池非不深也护城河水池 5 次又间令吴广之次所旁从祠中停驻质量差;次数 6 戾鸢飞戾天者,望峰息心至暴戾 7 令何患令名不彰耶美好的命令 8 寻未果,寻病终不久寻找 9 狱小大之狱,虽不能察案件监狱 10 坐停车坐爱枫林晚因为坐下 11 渠问渠哪得清如许它(他)水渠 12 微微斯人,吾谁与归没有微小 13 迁迁客骚人,多会于此官吏调职迁移 14 形无案牍之劳形身体形状 15 鄙肉食者鄙,未能远谋目光短浅卑鄙 16 卑鄙先帝不以臣卑鄙地位低下品质低下 17 牺牲牺牲玉帛,弗敢专也祭祀用的物品为正义事业而奉献 18 亲戚寡助之至,亲戚畔之父母兄弟等姻缘亲属 19 交通阡陌交通,鸡犬相闻交错相通交通运输 20 妻子率妻子邑人来此绝境妻子儿女男性的配偶 21 绝境同上与世隔绝的地方山穷水尽的地步 22 无论不知有汉,无论魏晋更不必说条件关系连词 23 几何禽兽之变诈几何哉多少数学学科之一 24 开张诚宜开张圣听扩大开业 25 会计号令召三老、豪杰与皆来会计事聚集商议财务人员 倒装句 倒装句主要有四种: (1)主谓倒装。在感叹句或疑问句中,为了强调谓语而将它放到句首,以加强感叹或疑问语气。 (2)宾语前置。否定句中代词充当宾语、疑问代词充当动词或介词的宾语以及用“之”字或“是”字作为提宾标志时,宾语通常都要前置。 (3)定语后置。古汉语中有时为了突出修饰语,将定语放在中心词之后。 (4)介宾结构后置 (1)主谓倒装主谓倒装也叫谓语前置或主语后置。古汉语中。谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。例:甚矣,汝之不惠。全句是“汝之不惠甚矣”。谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明了” (2)宾语前置文言文中,动词或介词的宾语,一般放置于动词或介词之后,有如下几种情况: 记叙文的写作基础知识 记叙文的写作基础知识 一、常见叙事线索 1、人物线索:人物的见闻感受或者事迹 2、物品线索:某一有特殊意义的物品。 3、感情线索:作者或作品中主要人物的思想感情变化。 4、事件线索:中心事件 5、时间线索 6、地点变换线索 找线索:①文章的标题②各段反复出现的事物③文中议论抒情的语句 ④作者的思想感情(变化)⑤某一人物的见闻感受 作用:文章内容井然有序地组合在一起,人物的思想性格,事情的来龙去脉。 二、记叙顺序 1.顺叙:即按照事情的发生、发展和结局的顺序写(时间先后)。 作用:使文章脉络清楚,有头有尾,给人鲜明的印象。 2.倒叙:把后发生的事情写在前面,然后再按顺序进行叙述。 作用:避免平铺直叙,增强文章的生动性,使文章引人入胜。 3.插叙:在叙述过程中,由于内容的需要,中断原来情节的叙述,插入有关的情节或事件,然后再继续原来的叙述。(比如:回忆往事) 作用:补充、衬托出文章的中心内容(人物或事件),丰富了情节,深化了主题。 三、人物的描写方法 1、肖像(外貌)描写[包括神态描写](描写人物容貌、衣着、神情、姿态等):交代了人物的××身份、××地位、××处境、经历以及××心理状态、××思想性格等情况。 2、语言(对话)描写 3、行动(动作)描写:形象生动地表现出人物的××心理(心情),并反映了人物的××性格特征或××精神品质。有时还推动了情节的发展。 3、心理描写:形象生动地反映出人物的××思想,揭示了人物的××性格或者××品质。 四、环境描写:自然环境描写和社会环境描写 自然环境(描写自然景观如天气、季节、山川、湖海等自然景物):渲染××环境气氛、烘托人物的××情感、预示人物的`××命运、推动故事情节的发展。 社会环境(描写社会状况或者人物活动的场景和周围(室内)的布局、陈设):交代故事发生的××时代背景,渲 必修一文言文基础知识梳理 烛之武退秦师 一、指出下列句中的通假字并解释 1.今老矣,无能为也已通“”,释义: 1.已,同“矣”,了。 2.行李之往来,共其乏困通“”,释义: 2.共,通“供”,供给。 3.夫晋,何厌之有通“”,释义: 3.厌,通“餍”,知足,满足。 4.秦伯说,与郑人盟通“”,释义: 4.说,通“悦”,高兴。 5.失其所与,不知通“”,释义: 5.知,通“智”,明智。 二、一词多义 1、贰 ①以其无礼于晋,且贰.于楚也 ②不迁怒,不贰.过 1、贰:①从属二主;②再,重复。 2、鄙 ①蜀之鄙.有二僧 ②越国以鄙.远,君知其难也 ③肉食者鄙.,未能远谋 ④我皆有礼,夫犹鄙.我 2、鄙:①边邑,边远的地方;②把……作为边邑;③庸俗,鄙陋;④轻视,看不起。 3、许 ①许.君焦、瑕,朝济而夕设版焉 ②杂然相许. ③潭中鱼可百许.头 ④先生不知何许.人也 3、许:①答应,听从;②赞同;③约数; ④表处所,地方。 4、微 ①微.夫人之力不及此 ②参如微.时,与萧何善 ③微.言大义 ④见微.知著 ⑤国势衰微. 4、微:①假如没有;②卑贱;③幽微,精妙;④隐蔽,不显露;⑤衰败。 5、敝 ①因人之力而敝.之 ②曹操之众,远来疲敝. ③使史更敝.衣草 5、敝:①损害,衰败;②敝:疲惫;③屦 坏,破旧。 6、焉 ①焉.用亡郑以陪邻 ②若不阙秦,将焉.取之 ③子亦有不利焉. ④朝济而夕设版焉. 6、焉:①何,为什么;②哪里;③语气助词,如“啊”;④兼词,“于之”,在那里。 7、以 ①以.其无礼于晋②敢以.烦执事③越国以.鄙远④焉用亡郑以.陪邻⑤若舍郑以.为东道主⑥以.乱易整⑦阙秦以.利晋 7、以:①连词,因为;②介词,拿,来; ③连词,表顺承;④连词,表顺承;⑤介词,把;⑥介词,用;⑦连词,用来。 8、而 1006应用文写作基础 知识详细 常用应用文写作基础知识 ●公文的概念 公文是国家机关,社会团体及企事业单位在公务活动中,为行使法定职权而制作的文件。它能够跨越时间,空间的限制,有效地传递公务活动所需要的信息。因而行政公文虽然数量不多,但却是应用文中的一个主要门类。 为使国家行政机关的公文处理工作制度化,规范化,科学化,提高公文处理的效率和质量,经过几年的实践,国务院办公厅对原有的《国家行政机关公文处理办法》进行了再次修订,于2001年开始施行。 修订后的国家机关行政公文共有十三类十三种,即 一、命令(令),二、决定,三、公告,四、通告,五、通知,六、通报,七、议案,八、报告, 九、请示,十、批复,十一、意见,十二、函,十三、会议纪要。 ●决定 决定的适用范围 决定记录和反映了各类机关的重要决策结果和内容,它是一种带有制约,规范,指导作用的下行文,对于下级机关的工作过程或者活动具有强制力和约束力,是一种兼具领导性与规定性的公文。决定以机关名义发布,以国家行政机关为例,按照有关法律,决定的发布机关是国务院,国务院各部委,以及县级以上(含县级)地方各级人民政府;乡,民族乡,镇人民政府也可以发布决定。 决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排,奖惩有关单位及人员,变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。 决定的写法 决定的格式主要由标题,正文,签署和日期组成。 1,标题决定的标题应当精炼地反映决定的主要内容,通常要求写全项标题,即发文机关,事由和文种。2,正文决定的正文,应具体表达决定原由及对具体事项或行动的意见,要求,方法,措施等内容。具体写法有两种:宣告性决定,因其内容相对简单,篇幅又较短小,所以,常按"决定原由","决定内容"的顺序作篇段合一的方法来进行表述。指挥性和表彰性决定,因其内容相对复杂,所以,常采用二部式结构表 记叙文基础知识 记叙文 记叙文的概念:记叙文是以记叙、描写为主要表达方式,以记人、叙事、写景、状物为主要内容的文章。记叙文六要素:时间、地点、人物、事情的起因、经过、结果。 第一人称:以“我”口吻叙事。增强文章真实感。 记叙的人称第二人称:以“你”口吻叙事。利于抒发作者或人物感情。 第三人称:以“他”口吻叙事。使文章材料充实,内容丰富。 写人的记叙文 记叙文分类叙事的记叙文 写景的记叙文 状物的记叙文 顺序:即按事情发展先后顺序叙述故事。顺序使叙事有头有尾,条理清晰,读 起来脉络清楚、印象深刻。 倒叙:先写结果,再交代前面发生的事。倒叙能够造成悬念、吸引读者,避免 记叙顺序叙述的平板单调,增强文章的生动性。 插叙:在叙事时中断线索,插入相关的另一件事。插叙能对情节起补充、衬托 的作用,丰富形象,突出中心。 补叙:在叙述结束后,又对前面的有关情节进行内容上的补充。 以人物为线索: 以时间的推移为线索: 记叙文中的以空间的变换为线索 叙事线索以事件为线索 以物品为线索 以思想感情变化为线索 以某一问题为线索 记叙文五种表达方式 1、记叙 2、描写 按照描写的方式或者角度分——直接描写(正面描写)、间接描写(侧面描写)。 按照描写的对象分——人物描写:外貌描写、行动描写、语言描写、心理描写 环境描写:自然环境描写和社会环境描写 按照描写的特征分——白描、细节描写。 3、议论 4、说明 5、抒情直接抒情 间接抒情 记叙文的表现方法 衬托照应对比象征联想想象用典抑扬夸张讽刺 托物言志直抒胸臆借景抒情动静结合融情于景虚实结合设置悬念 正侧描写相结合 修辞手法 比喻比拟夸张引用排比设问反问 对偶反语反复对比借代双关互文 应用文写作基础知识 一、应用文分类 依据是否具有法定性(即法定效力),将应用文分为公文类和事务类两类。 1、事务类文书—指机关处理日常事务常用的,且不在法定公文范围内的文书。 常用事务性文书有计划、总结、调查报告、研究报告、述职报告、工作方案、提案、讲话稿、演讲词、解说词、制度、章程、规划、办法、细则、公约、守则、大事记、会议记录、编者按。 2、公文—指我国机关、团体、企事业单位在公务活动和行政管理中形成的具有法定效力和规范体式的文书。按照国务院2001年1月1日开始执行的《国家机关公文处理办法》(1994年1月1日开始执行的同时废止),行政机关的公文种类有13种:命令、决定、公告、通告、通知、通报、议案、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要。 如果按行文的不同方向来划分,公文可分为上行文、平行文和下行文。以上13种公文中,请示和报告、议案是上行文,函是平行文,意见是通用文,其他的8种都是下行文。 3、事务类文书与公文两者相同点和不同点 ⑴、相同点:功能相同、格式相近,都为公务活动服务,有相对固定的规范格式。 ⑵、不同点:事务性文书不具有法定效力。权威性、规范性弱于公文,这是两者主要区别。 二、格式要求 应用文的主要结构一般分为三部分:文头、主体、文尾。其中主体部分又大致包括标题、主送机关、正文、附件、发文机关和成文时间等。 1、标题:由发文机关、事由、文种三项组成,如《国务院关于坚决稳定市场物价的通知》,其中“国务院”是发文机关,“关于坚决稳定市场物价”是事由,“通知”是文种。 2、主送机关 主送机关是行文的主要对象,主送机关位于标题下方,正文上方,要顶格写。 3、正文 正文是公文的核心部分,基本内容要在这一部分表述。总体来说,大致包括开头、主体、结语。主体是主要交待文件事项和要求的部分。 作为正文的结束部分,“特此通知”、“特此公告”、“遵照执行”、“希参照办理”、“妥否,请指示”、希望号召式、自然收束式。 开头一般是发文的目的、根据和原因,说明文件的重要性。一般有: ⑴根据式:即引述一定的法律法规,或上级文件精神、领导指示为制文根据,通常用“遵照”、“按照”、“依照”、“根据”等词汇开头,以此来说明文件的权威性,增强说服力。见例文一: ⑵目的式:即明确说明制发文件的意图、目的,一般用“为”、“为了”等词汇开头,以强调重要性。见例文二 ⑶原因式:即交待事实基础,说明制发文件的原因,以强调发文的必要性。见例文三: 4、发文机关 发文机关即落款、署名,是公文的法定作者,一般以机关全称写在文尾的右下侧。现规定可写可不写,以公章代,写则要写全称。 5、成文时间 成文时间是指文件签发、通过或成文的时间,一般写在发文机关的下一行,居于所在行的右侧。 三、内容要求 第一章应用文写作基础知识 第一节立意 立意的含义: 应用文写作的目的性:1、阐明写作者的主张、观点、意图。2、下达指示、传达政策、布置工作、通知事项。3、传递信息、交流情况、总结经验。 应用文的主旨:应用文的主旨就是写作者(或个人单位)通过全篇内容表达出来的贯穿全文的写作意图、观点和公务活动的行为意向。它具体表现在以下几个方面。 1、应用文的主旨是写作者通过全篇内容表达出来的贯穿全文的写作意图。 2、应用文的主旨是写作者通过全篇内容表达出来的观点。 3、应用文的主旨是写作者通过全篇内容表达出来的公务活动的行为意向。 应用文的立意:立意就是确立应用文的主旨。立意是写作者酝酿、斟酌的过程,主旨就是立意的结果。主旨在应用文写作中的地位决定了立意的重要性。立意直接影响主旨的质量优劣和成败。 立意的特点: 1.客观性:立意是一个动态的过程。它确立的主旨是作者从现实生活、工作实践等客观材料中提炼出来的,是具体材料中产生的。 2.主观性:立意所确立的主旨虽然来自现实生活,出生于全部材料中,但它的形成又自始至终受作者世界观的影响和制约,是主观性与客观性统一的产物。 3.观念性:立意所确立的主旨是作者对事物的认识和评价,是作者写作的核心意图。 4.时代性:立意所确立的主旨是时代精神的产物,与当前政治、经济、文化等密不可分,也是与人民群众所关心而亟待解决的问题分不开。 立意的要求: 1.准确:是指应用文主旨要符合四项基本原则,符合党的方针政策,符合客观事物的真实性情况,符合客观规律,反映人们对客观事物的正确认识、态度和要求,反映社会生活的本质和主流,并能经的起实践和实验。 2.深刻:是指应用文在主旨准正确的基础上,抓紧矛盾的关键环节,揭示客观事物的深层本质,阐明事物之间的必然联系,使文章具有深刻的思想性和丰富的内涵。 3.鲜明:是指文章的基本思想、基本观点十分明确,毫不含糊;对问题的知识,对事物的评价,赞成什么,反对什么,要求什么,应该清楚明白,一目了然。 4.集中:是指一片应用文一般只应有一个主旨,材料使用,谋篇布局,表达方法,遣词造句,都要为突出主旨服务。 5.新颖:是指应用文主旨所反映的作者思想、观点、主张、意见、不落俗套,有自己的独特性,给人以新鲜醒目之感。 立意的依据: 1.具体工作的需要:应用文的写作往往都是出于某一具体工作的需要,不管是主动写作还是被动写作。 2.客观实际需要:社会生活中,矛盾无处不在。个人与个人、个人与单位、集体与国家之间,总会存在这样或那样的利益冲突,作为总结和指导具体社会实践的应用文章,确立应用文的主旨时,必须根据实际,尊重客观规律,协调各种利益关系,自觉服从全局的、长期的利益需要。 3.以材料为基础:一篇具有现实指导意义的应用文,总是要正确回答现实生活和工作中提出的某些问题。 立意的方法:大体有以下几种 1、对比筛选:材料具有客观性和多义性,对材料所蕴含的意义要去要全面把握,然后加以 第1讲 记叙文相关概念和基础知识 【知识技巧】 1.记叙文的概念 记叙文是以记叙、描写为主要表达方式,以记人、叙事、写景、状物为主要内容的文章。 2.记叙文的分类 根据写作对象的不同,可分为四类——写人的记叙文、叙事的记叙文、写景的记叙文、状物的记叙文。 写人的记叙文是指记叙、描写某个或者几个主要人物的文章,尽管写人的记叙文也会叙述人物的故事或者事迹,但这些故事和事迹都是为了反映人物的性格,表现人物的特点。如《我的老师》、《王几何》。 叙事的记叙文是指以讲述真实的事件或者描述虚构的故事为主文章,事件和故事不可避免地会涉及人物,但在叙事记叙文中,人物只是构成故事情节的必要组成部分,而不是主体。如《皇帝的新装》、《散步》。 写景的记叙文,指以描写景物为主的记叙文,在描写景物时,往往表现出作者的某种心情,一般好的写景记叙文都是情景交融。如《济南的冬天》、《春》。 状物的记叙文,指以描写某一个具体事物为主的记叙文。状物的记叙文一般会通过某个事物以寄托作者的某种情感或者志趣。如《紫藤萝瀑布》、《黄河颂》。 3.记叙的要素 记叙文有六要素,即时间、地点、人物、时间的起因、经过、结果 4.记叙的顺序 ★ (1)顺序,按事件发展先后顺序叙述故事。顺序使叙事有头有尾....,条理清晰....,读起来脉络清.楚.、印象深刻.... 。 (2)倒叙,直先写结果,再交代前面发生的事。倒叙能够造成悬念....、吸引读者....,避免叙述的平板单调,增强文章的生动性........ 。 (3)插叙,指在叙事时中断线索,插入相关的另一件事。插叙能对情节起补充......、衬托作用....,丰.富形象...,突出中心.... 。 (4)补叙,在叙述结束后,又对前面的有关情节进行内容上的补充,这就是补叙。 文言文基础知识梳理 常见的文言句式包括判断句、被动句、省略句、倒装句等几种。 一、判断句:对事物有所肯定或有所否定的句子。 1、用“者”或“也”表判断,其中“者”表停顿,“也”表判断。 ①“……者,……也”。师者,所以传道受业解惑也。夺项王天下者,必沛公也 ②“……者,……”。天下者,高祖天下。粟者,民之所种。 ③“……,……也”。梁,吾仇也。项脊轩,旧南阁子也。 ④“……者也”。沛公之参乘樊哙者也。城北徐公,齐国之美丽者也。 2、直接表判断,不用判断词和语气词。 “……,……”。刘备,天下枭雄。 3、用副词“乃”“则”“即”“皆” “非”等表判断。 谓狱中语乃亲得之于史公云。若事之不济,此乃天意。扣之寺僧,则史公可法也。 此则岳阳楼之大观也。梁父即楚将项燕。山下皆石穴罅。六国破灭,非兵不利,战不善人非生而知之者 4、用动词“为”“是”表判断。(判断词“是”出现较晚) 如今人方为刀俎,我为鱼肉。故今之墓中全乎为五人也。同是天涯沦落人翩翩两骑来是谁 二、被动句 ①用“于”表示:“……于……”夫赵强而燕弱,而君幸于赵王不拘于时,学于余 ②用“为”表示:“为……” “为……所……” “为所……”而身死国灭,为天下笑 为巡船所物色行将为人所并若属皆且为所虏 ③用“见(受)”表示:“见……”“见……于……”“受……于……”秦城恐不可得,徒见欺 吾尝见笑于大方之家吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人 ④用“被”表示被动:“被……”信而见疑,忠而被谤风流总被雨打风吹去 ⑤无被动标志,意念上的被动:戍卒叫,函谷举余羁縻不得还 三、倒装句 1、宾语前置 ①否定句中,代词作宾语,宾语前置(不、未、弗、无、莫等+代词宾语+动词) 古之人不余欺也。时人莫之许也。 ②疑问句中,疑问代词作动词或介词的宾语,宾语前置(疑问代词宾语+动词或介词) 沛公安在?君何以知燕王? 陈述句中,③代词“自”作宾语,常常前置(反身代词“自”+动词)知人者智,自知者明。举贤以自佐 ④“以”的宾语,有时前置(宾语+介词“以”)余是以记之。一言以蔽之 ⑤方位名词作宾语前置(方位名词+介词)沛公北向坐 ⑥为强调宾语而无条件前置。仁义不施而攻守之势异也。 ⑦用“之”、“是”(助词)将宾语前置。何陋之有?惟命是从。句读之不知,惑之不解 2、定语后置 1 用“之……者”或“者”表示 (中心词+定语+者)求人可使报秦者。村中少年好事者 (中心词+之、而+定语+者)石之铿然有声者,所在皆是也。 ②用“之”把形容词定语后置(中心词+之+定语)。蚓无爪牙之利,筋骨之强…… ③数量词作定语常后置。我持白璧一双,欲献项王。 3、介宾短语后置,也叫做介词结构后置 现代汉语中,介宾短语常置于动词前,作状语;古代汉语中,则较多地置于动词之后,作补语 ①谓语动词+介词结构+“于……”。以勇气闻于诸侯。耻学于师 ②谓语动词+介词结构+“以……”。皆不可拘以时月。覆之以掌 记叙文知识点总结: 一、记叙文的概念 记叙文是以叙述、描写为主要表达方式,以记人、叙事、写景、状物为主要内容的一种文体。它的主要特点是通过生动的形象或事件来反映生活,表达作者的思想感情,文章的中心思想蕴涵在具体材料之中,通过对人、事、物的生动描写来表现。 二、记叙文的六要素: 时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果 三、记叙文叙述的顺序: 顺叙、倒叙、插叙 四、记叙文叙述的人称:第一人称和第三人称,有时也用第二人称 1使用第一人称的好处:我直接面对读者叙述,能增强文章的真实感和亲切感,缩短双方的距离。 2使用第三人称的好处:不受时间和空间的限制,能从更多的方面自由的叙述;不受我个人听觉和视觉的限制。 3使用第二人称的好处:像在和作者或者读者进行对话,亲切自然,便于抒发感情。 五、记叙文的表达方式:叙述、描写、说明、议论、抒情。 1、叙述是指作者在文章中,对人物、事件和景物不加修饰地把基本情况交待清楚明白,使读者有个概括的了解,获得一个整体的印象。 2、描写是用形象的语言对人物、事件、环境的形态特征作具体、生动的描绘,使读者对描写的对象获得真切、具体的感受和印象。 描写人物可以进行正面描写,也可以进行侧面描写。 正面描写包括直接描写人物的外貌、语言、动作、心理、神态等描写内容。 间接描写就是通过描写其它人物的言行、心理或者环境来表现主人公。 环境描写包括自然环境描写和社会环境描写。 环境描写的作用: ①表现时代风貌、展现风土人情②衬托人物心理、表现人物性格③深化主题④交代背景、渲染气氛⑤感染读者⑥推动故事情节的发展⑥交代故事发生的时间、地点 描写景物的方法:动静结合或以动写静、概括与具体相结合、由近及远或由远及近。 3、说明主要是解说性状。直接说明事物形状、性质、成因、功用等。 4、抒情是作者在文章中抒发感受,表露感情的一种表达方法,着重于感情的抒发。 抒情的方法有直接抒情与间接抒情两种 5、议论在记叙文中,议论不是主要表达方式,它只是在叙述、描写或说明过程中,直接表达作者的某种感受和评价,或者借以抒发胸臆。 六、记叙文的表现手法 1、象征:借助某一具事物的形象,以表现某种思想感情。它利用象征物与被象征物之间的某种类似,使被象征的某一内容得以含蓄形象地表现出来。 2、对比 3、衬托:用相似或相反的事物作陪衬,烘托出主体事物所要表达的思想感情。 借物抒情通过对具体物象的描写,传达写作者的某种情感。 应用文写作基础知识技巧 一、结构的含义和作用 1.掌握结构的含义应用文的结构,是运用材料以表现主题的有序安排,是客观事物条理性在文章中的反映,为文章的组织形式和内部构造。文章的结构具有两重含义:一是宏观结构,即文章的总体构思、大体框架;二是微观结构,即对文章的层次、段落、开头、结尾、过渡、照应和主次的具体设计。 2. 了解结构的作用结构好比文章的骨架,是安排文章的具体形式,是将材料化为文章的手段之 二。结构是表现主题的手段,是准确表达主题的必由之路,也是引导读者领会文章思想内容的向导。写文章只有找到恰当完美的结构形式,才能把主题和材料组合在一起,形成一个完美有机的整体。其作用具体表现在: (1)使文章言之有体。应用文大多有较固定的结构形态,它是人们在长期写作实践中经过选择,逐步找到的最适合表现某种内容的最佳形式,也称之为 “程式”。如简报、书信和行政公文类文书,具有相当固定的惯用格式。 (2)使文章言之有序。合理安排文章结构,就是根据一定的思路,将零散的材料组织起来,使之眉目清楚地成为一个有机的整体。 (3)使文章言之有文。精心安排文章结构,可以增加文章的文采,从而增强其可读性。 二、安排结构的条件 1. 了解思路的含义及思路与结构的关系 在文章结构的两重含义中,总体构思是具体设计的前提和基础。总体构思也就是人们常说的“言有序”,是指对材料的安排要有次序,这体现了作者的思路。思路是安排结构的条件。 1、思路的含义 思路是作者思维活动的路线,是作者在头脑中梳理、组织内容材料的过程和结果。它是作者对客观事物自身条理性的观察、理解。 作者思路清晰,结构必然有条不紊;作者思路不清晰,结构必然紊乱。经过选择的材料,只有经过合理的组织安排,使之条理化、系统化,组成一个有机的整体,才能准确鲜明地表现既定的主题。 2、思路与结构的关系 记叙文基础知识 一、表达方式也叫表达方法,包括记叙、描写、说明、议论、抒情五个方面。 二、记叙文六要素:时间、地点、人物、事情的起因、经过、结果。 三、记叙顺序及作用: 1、顺叙:(按事情的发生、发展和结局的顺序写。)如:《最后一课》 作用:叙事有头有尾,使文章层次分明,条理清晰,读起来脉络清楚、印象深刻。 2、倒叙(先写结果,再交待前面发生的事。)如:《背影》 作用:(1)强调了…… (2)造成悬念、吸引读者, (3)使文章结构富于变化,跌宕起伏,增强文章的生动性。 3、插叙(叙事时中断线索,插入相关的另一件事。)如:《故乡》 作用:(1)补充……内容,丰富情节 (2)照应上文,或为下文做铺垫 (3)交代……背景,丰富形象,突出中心。 四、记叙文的人称及其作用 第一人称:(1)便于直抒胸臆,便于抒发情感和心理描写 (2)拉近与读者的距离 (3)增强文章的真实性。 第二人称:贴近读者,使人感到特别亲切 第三人称:(1)不受时间和空间的限制,可以客观的反映生活 (2)叙述的角度比较灵活自如。 五、人物描写的方法及作用 1、人物描写:肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写、神态描写 作用:(1)交代了人物的身份地位 (2)反映人物的心理活动 (3)展现人物的性格特点 (4)推动情节的发展 (5)反映出人物所处的社会环境和时代特征 (6)揭示了人物的内心世界,表现了人物丰富而复杂的 思想情感。 答题方式:这是……描写,交代了人物的……身份、……地位……处境、经历了……心理状态、展现了……特点,刻画了××思想性格、揭示了……的内 心世界。 2、环境描写:自然环境、社会环境 作用:(1)交代故事发生的时间或地点 (2)暗示……社会背景、习俗、思想观念 (3)渲染……气氛,奠定……基调 (4)烘托……心情 (5)表现人物的身份地位,性格等 (6)暗示人物……的命运 (7)推动情节的发展 (8)为下文……做铺垫 (9)制造悬念 (10)作为情节发展的线索 (11)揭示、深化主题 六、记叙文中议论抒情的作用 (1)揭示文章主题 (2)表达作者……的思想感情 (3)起到画龙点睛的作用 七、线索的作用 (1)贯穿全文,使文章浑然一体,条理清晰,层次分明 (2)将文中的人物事件有机的连在一起,使结构完整严谨 (3)点明中心 八、句子在文中的作用 修辞手法奠定全文感情基调 内容= 表现手法+句子内容+ 点明中心,深化中心 什么描写引起读者的注意和思考 开头:总领全文,引起下文,设置悬念,埋下伏笔,问下文做铺垫结构文中:承上启下,引起下文,总结上文,照应题目,照应上文 结尾:总结上文,首尾呼应,照应题目 答题方式:运用了……方法,写出了……,表达了……,+内容作用+结构作用 九、题目的作用: (1)概括文章的主要内容,点明写作对象 (2)揭示文章主旨 (3)充当文章线索 (4)运用双关、比喻、象征等手法,设置悬念,题目新颖,吸引读者,言简义丰发人深省 十、修辞手法的作用: (苏教版)必修五语文文言文基础知识归纳整理 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((苏教版)必修五语文文言文基础知识归纳整理)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(苏教版)必修五语文文言文基础知识归纳整理的全部内容。 苏教版必修五文言文基础知识归纳整理陈情表 一虚词 1.以 (1)臣以险衅,夙遭闵凶(连词,因为) (2)猥以微贱,当侍东宫(介词,凭借) (3)臣具以表闻(介词,用) (4)谨拜表以闻(连词,表目的) (5)伏惟圣朝以孝治天下(介词,用) 2.于 (1)急于星火(介词,比) (2)是以臣尽节于陛下之日长?(介词,对,向) 3.之 (1)外无期功强近之亲(助词,的) (2)臣之进退(助词,主谓之间取消句子独立性) 二实词 1.通假字 (1)夙遭闵凶(通“悯”,怜悯) (2)零丁孤苦(通“伶仃”,孤独的样子) (3)常在床蓐(通“褥",草席) (4)四十有四(通“又”) (5)五尺之僮(通“童”,童仆) 2.古今异义 (1)九岁不行 古义:不能走路今义:不可以或能力不够 2)后刺史臣荣举臣秀才 古义:优秀人才 今义:明清两代生员的通称 (3)非臣陨首所能上报 古义:报答 今义:向上级报告或刊登在报纸上 (4)零丁孤苦,至于成立 古义:成人自立今义:(组织、机构等)正式建立 (5)欲苟顺私情,则告诉不许 古义:申诉,诉说今义:说给别人听,让人知道 (6)臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知古义:辛酸苦楚,苦衷今义:身心劳苦 (7)臣欲奉诏奔驰 古义:赶快往前今义:很快地跑 (8)拜臣郎中 古义:尚书部的属官今义:中医医生 3.词类活用 (1)是以区区不能废远(形容词作动词,远离) (2)臣具以表闻(动词的使动用法,使……知道) (3)且臣少仕伪朝(名词作动词,做官) (4)臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃(名词作状语,一天天地)(5)夙遭闵凶(形容词作名词,忧患不幸的事) (6)臣之进退(动词作名词,是否出来做官之事) 记叙文的相关知识 记叙文是以叙述、描写为主要表达方式、以记人、叙事、写景、状物为主要内容的文章。所包括的文体有:消息(新闻)、游记、传记、回忆录、日记、故事、童话、寓言以及文学作品中的小说、散文等。 一、记叙文: 1、记叙六要素: 时间、地点、人物、事件的起因、经过和结果。 2、小说三要素 A 完整的故事情节:(序幕)开端、发展、高潮、结局(尾声) B 生动的人物形象:外貌描写,语言描写,动作描写,神态描写,心理描写 C 人物活动的具体环境:自然环境和社会环境 2、表达方式 (1)记叙。(2)描写(3)说明。(4)议论。(5)抒情。 3、记叙的顺序有: (1)顺叙、(2)倒叙、(3)插叙(4)补叙。 4、常见写作手法及作用 (1)拟人手法 作用:赋予事物以人的性格、思想、感情和动作,使物人格化,从而达到形象生动的效果。 (2)比喻手法 作用:形象生动、简洁凝练地描写事物、讲解道理。 (3)夸张手法 作用:突出人或事物的特征,揭示本质,给读者以鲜明而强烈的印象。(4)排比: 作用:增强语言的气势 (5)对偶: 作用:增强语言的节奏感,使语言节奏明快。 (6)反问和设问: 作用:引起读者思考,加强语气。 (7)反复: 作用:强调,加深读者印象。 (8)引用: 作用:增强语言的权威性和说服力。 (9)反语: 作用:表达讽刺意味。 (10)象征手法 作用:把特定的意义寄托在所描写的事物上,表达了……的情感,增强了文章的表现力。 (11)对比手法 作用:通过比较,突出事物的特点,更好地表现文章的主题(具体指出来)。(12)衬托(侧面烘托)手法 作用:以次要的人或事物衬托主要的人或事物,突出主要的人或事物的特点、性格、思想、感情等。 (13)讽刺手法 作用:运用比喻、夸张等手段和方法对人或事物进行揭露、批判和嘲笑,加强深刻性和批判性,使语言辛辣幽默。 (14)欲扬先抑 作用:先贬抑再大力颂扬所描写的对象,上下文形成对比,突出所写的对象,收到出人意料的感人效果。 (15)前后照应(首尾呼应) 作用:使情节完整、结构严谨、中心突出。 5、环境描写的作用有: A、交代故事发生的时间、地点,为人物活动提供具体的背景。 B、渲染气氛 C、烘托人物心理或烘托人物形象 D、推动故事情节的发展(为下文作铺垫) 6、某句话在文章中的作用是什么? (1)结构方面:总领全文、总结上文、为下文作铺垫、引起下文、承上启下、线索、照应前文。 (2)内容方面:点明中心、深化主题。(需结合具体内容来讲) 7、记叙的线索有: (1)物线:以某个人物为线索的叫人线;以某一事物为线索的叫物线;(2)景线:以某一事件为线索的叫事线;以某个景物为线索的叫景线;(3)情线:以主人公的思想感情为线索的叫情线。 阅读一篇文章,怎样才能迅速地找出线索呢?首先要了解文章的体裁和内容,表现手法,再多次阅读全文,再次要注意文章的标题;最后要还应该注意文章中从头至尾反复出现的某个词语和某个事物。 8、记叙文的人称主要有:第一人称和第三人称两种。 (1)第一人称使人感到亲切自然,与读者没有距离。 (2)第三人称可以写得从容自由,无所顾忌。 二、散文: 1、散文分类:写人叙事散文和写景抒情散文两类。 写人叙事散文的特征是有人物,有事件;写景抒情散文的特征是描写自然景物。 2、散文的总特点:形散而神不散。 所谓“形”指文章的材料内容,所谓“神”指文章的思想内容和主题主旨。 3、散文常用的表现手法:象征手法、对比手法、衬映(也叫衬托)、以物喻人、借景抒情、设置悬念、欲扬先抑、以小见大等。 文言文基础知识大全 (一)文言文通假字 1、学而时习之,不亦说乎?(《论语十则》)说(yuè):通“悦”,愉快。 2、诲女知之乎?……是知也。(《论语十则》) 女:通“汝”,你。知:通“智”,聪明。 3、扁鹊望桓侯而还走。(扁鹊见蔡桓公))还:通“旋”,回转,掉转。 4、在肠胃,火齐之所及也。(《扁鹊见蔡桓公》)齐:通“剂”。 5、担中肉尽,止有剩骨。(《狼》)止:通“只”。 6、日之其所亡。(《乐羊子妻》)亡:通“无”。 河曲智叟亡以应。(《愚公移山》)亡:通“无”。 7、屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。(《为学》)屏:通“摒”。 8、对镜帖花黄。……火伴皆惊忙。(《木兰诗》)帖:通“贴”。火:通“伙”。 9、无他,但手熟尔。(《买油翁》)尔:通“耳”,相当于“罢了”。 10、争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。(《如梦令》李清照)争:通“怎”。 11、路转溪头忽见。(《西江月》辛弃疾)见,通“现”。 才美不外见……(《马说》)见:通“现”。 何时眼前突兀见此屋。(《茅屋为秋风所破歌》)见:通“现”。 12、满坐寂然,无敢哗者。(《口技》)坐:通“座”。 13、日扳仲永环谒于邑人。(《伤仲永》)扳:通“攀”,牵,引。 14、寒暑易节,始一反焉。(《愚公移山》)反:通“返”。 15、甚矣,汝之不惠。(《愚公移山》)惠:通“慧”,聪明。 16、一厝逆东,一厝雍南。(《愚公移山》)厝:通“措”,放置。 17、问渠那得清如许。(《观书有感》)那:通“哪”,怎么。 18、两岸连山,略无阙处。(《三峡》)阙:通“缺”。 19、昂首观之,项为之强。(《闲情记趣》)强:通“僵”,僵硬。 20、傧者更道,从大门入。(《晏子故事两篇》)道:通“导”,引导。 21、缚者曷为者也?(《晏子故事两篇》)曷:通“何”。 22、圣人非所与熙也。(《晏子故事两篇》)熙:通“嬉”,开玩笑。 23、饰以玫瑰,辑以翡翠。(《买椟还珠》)辑:通“缉”,连缀。 24、此何遽不为福乎?(《塞翁失马》)遽:通“讵”,岂。 25、……子黑子九距之。(《公输》)距:通“拒”,挡。 26、公输盘诎,而曰……(《公输》)诎:通“屈”,折服。 27、舟首尾长约八分有奇。(《核舟记》)有:通“又”。 28、左手倚一衡木。(《核舟记》)衡:通“横”。 困于心,衡于虑。(《生于忧患,死于安乐》)衡:通“横”,梗塞,这里指不顺。 29、虞山王毅叔远甫刻。(《核舟记》)甫:通“父”。 30、盖简桃核修狭者为之。(《核舟记》)简:通“拣”,挑选。 31、以君为长者,故不错意也。(《唐雎不辱使命》)错:通“措”。 32、要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。(《唐雎不辱使命》)仓:通“苍”。 33、数至八层,裁如星点。(《山市》)裁:通“才”,仅仅。 34、发闾左适戍渔阳九百人。(《陈涉世家》)适:通“谪”。 35、为天下唱,宜多应者。(《陈涉世家》)唱:通“倡”,倡导。 36、得鱼腹中书,固以怪之矣。(《陈涉世家》)以:通“已”。 37、将军身被坚执锐。(《陈涉世家》)被:通“披”。 记叙文、议论文、说明文的知识归类 一、记叙文基础知识 (一)记叙文的特点 1、概念:以记叙、描写为主要表达方式,以写人记事,写景状物为主要 内容的文章。 2、分类: A、按样式分:通讯、回忆录、游记、新闻、参观访问记、民间故事。 B、记叙内容分:写人、叙事、写景、状物。 (二)记叙的要素和人称 记叙的要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过和结果。 A、时间:一般用时间词表示;也有的间接表示事件的发生时间。 B、地点:单一地点,事件在一处发生;还有的事件随情节发展而转换。 C、人物:有主要人物和次要人物之分。 主要人物往往体现文章的中心思想,次要人物帮助形成完整 的情节,并对主要人物起衬托作用。 D、起因:指引发事件的原因,一般在开头,也有在后头(倒叙) E、经过:指事件发展的过程,复杂事件的经过往往包含若干阶段,可先概括再综合。 F、结果:指事件的结尾,一般也用记叙描写的表达方式,它是事件的一部分。如以抒情议论结尾的不能当作结果。 记叙的人称: A、第一人称:以“我”、“我们”的身份叙述。“我”是其中的一个人物, 文章记叙的人和事都是“我”的所见、所闻、所想,容易使读者产生真实而亲切的感觉。文中如有心理活动描写必定是“我”的,其他人物的心理活动只能是“我”猜测的,不可直接描写他人的心理活动。 B、第二人称:出现在用第一人称或第三人称的叙述中,出于直接抒情 的需要。但记叙文通篇一般不采用第二人称。 C、第三人称:指作者站在“第三者”的立场上把人物的经历和事件的 经过告诉读者。文中每人物都有自己的名字或称谓,没有“我”这个代词。其好处在于人物事件的展开不受时间和空间的限制,有比较广阔的活动范围,便于塑造人物形象和表现 倒装句(宾语前置;状语后置;定语后置;主语后置) (一)、宾语前置 1、否定句中代词宾语前置 这类宾语前置,要具备两个条件:一是宾语必须是代词;二是必须是否定句,由“不”、“未”、“毋”、“莫”等否定词表示。在这种情况下,代词宾语要放在动词之前和否定词之后。例如: 《硕鼠》:“三岁贯汝,莫我肯顾。”“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”。 忌不自信《邹忌讽齐王纳谏》〈战国策〉 然而不王者,未之有也。《寡人之于国也》〈孟子〉 句读之不知,惑之不解,或师焉,或不(否)焉。(之,宾语提前的标志)《师说》 古之人不余欺也!《石钟山记》苏轼 不吾知其亦已兮,苟(只要)余情其信芳(美好)。《离骚》屈原东望愁泣,若不自胜。《柳毅传》李朝威 见大王爱女牧羊于野,所(代词,“之人”)不忍视。《柳毅传》李朝威 是以后世无传焉,臣未之闻也。《齐桓晋文之事》〈孟子〉 保民而王,莫之能御也。《齐桓晋文之事》〈孟子〉 而良人未之知也。《齐人有一妻一妾》〈孟子〉 2、疑问句中代词宾语前置 文言文中用疑问代词“谁”、“何”、“奚”、“安”等做宾语时往往放在动词的前面。 例如:《鸿门宴》:“良问曰:‘大王来何操?’”“何操”应理解为“操何” 吾孰与徐公美?《邹忌讽齐王纳谏》〈战国策〉 以五十步笑百步,则何如?《寡人之于国也》〈孟子〉 彼且奚适也?《逍遥游》〈庄子〉 彼且恶(何)乎待哉?《逍遥游》〈庄子〉 沛公安在?《鸿门宴》〈史记〉 夫晋,何厌之有?(之,宾语提前的标志)《烛之武退秦师》〈左传〉吾实为之,其又何尤(怨)?《祭十二郎文》韩愈 洞庭君安在哉?《柳毅传》李朝威 无情郎安在?《柳毅传》李朝威 3、介词宾语提前:在现代汉语中,介词后面跟着宾语,组成介宾结构,用来修饰动词谓语。在文言文中,介词宾语往往置与介词之前,形成一种倒置的现象。例如: 《岳阳楼记》:“臆!微斯人吾谁与归?”“谁与归”应理解为“与谁归”。 一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?《触龙说赵太后》〈战国策〉 不为者与不能者之形(情形),何以异?《齐桓晋文之事》〈孟子〉吾王庶几无疾病与,何以能鼓乐也?何以能田(畋)猎也?《庄暴见孟子》〈孟子〉记叙文基础知识(知识点全包括).

最常用应用文写作基础知识

文言文基础知识

记叙文的写作基础知识

必修一文言文基础知识梳理

最新1006应用文写作基础知识详细

记叙文基础知识

应用文公文写作基础知识

应用文写作基础知识 (2)

记叙文相关概念和基础知识

文言文基础知识梳理解读

记叙文知识点总结讲课教案

应用文写作基础知识技巧

中考记叙文知识点(全)

(最新整理)(苏教版)必修五语文文言文基础知识归纳整理

记叙文的相关知识

文言文基础知识大全

记叙文、议论文、说明文的知识归类

初中文言文基础知识