人教版小学三年级数学求平均数

- 格式:pdf

- 大小:436.64 KB

- 文档页数:8

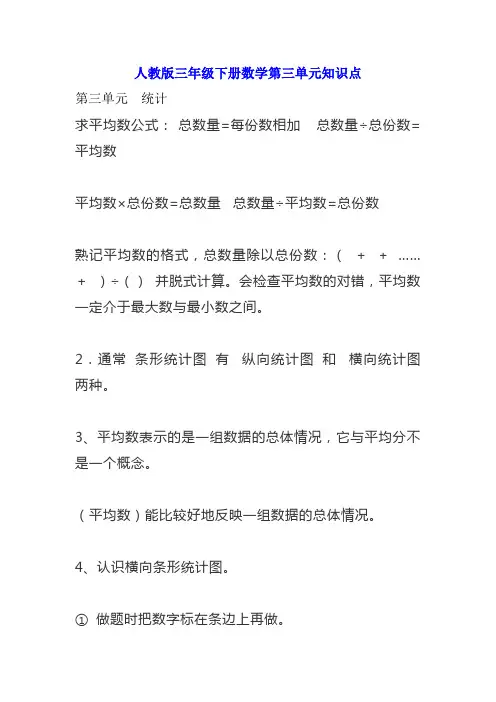

人教版三年级下册数学第三单元知识点

第三单元统计

求平均数公式:总数量=每份数相加总数量÷总份数=平均数

平均数×总份数=总数量总数量÷平均数=总份数

熟记平均数的格式,总数量除以总份数:(++……+)÷()并脱式计算。

会检查平均数的对错,平均数一定介于最大数与最小数之间。

2.通常条形统计图有纵向统计图和横向统计图两种。

3、平均数表示的是一组数据的总体情况,它与平均分不是一个概念。

(平均数)能比较好地反映一组数据的总体情况。

4、认识横向条形统计图。

①做题时把数字标在条边上再做。

②注意起始格与其他格表示的单位的不同,用折线表示起始格。

三年级数学下册求平均数教学设计三年级(2)班执教人:杨金全教学内容:教材第42页的例一教学目标:1、使学生理解平均数的含义。

2、使学生掌握求平均数的方法。

3、培养学生的实践能力。

教学重点难点:1、理解“求平均数”的含义,掌握“求平均数”的方法。

2、区分“平均分”与“求平均数”这两个概念的不同含义。

教具学具:课件,小棒教学过程(一)课前活动,提问质疑1、老师拿出10根小棒“老师把这10根小棒平均分给两个人,每人分得多少根?2、老师再拿出10根小棒“老师分给一人6根,另一人4根,平均每人分得多少根?学生讨论得出平均每人分得5根。

质疑:这次平均每人分得5根,与第一次每人分得5根,一样吗?学完这节课你就会清楚了。

(设计意图:通过形象的两次分一分活动,使学生产生平均分与平均数新旧认知冲突,激发探究欲望,引出本节课的教学内容,也为后面的教学拓展埋下伏笔。

)(二)探索新知“3月5日是学雷锋日,三月是学雷锋月,雷锋叔叔乐于助人、勤俭节约。

”1、出示例一(课件)某班一个小组四个学生收集废旧矿泉水瓶:小明15个,小丽11个,小兰12个,小红14个。

引导学生答出小明最多,小丽最少。

师:“你能提出什么数学问题?”生:四人一共收集了多少个矿泉水瓶?生:小明比小兰多收集了多少个矿泉水瓶?生:“平均每人收集了多少个矿泉水瓶?”老师:怎样理解“平均每人收集了多少个矿泉水瓶”汇报讨论结果。

进一步明确:“平均每人收集的个数”并不是每个人收集的实际个数,而是在收集总数不变的情况下,假设每个人收集相同个数的值。

老师:怎样做才能使四个同学收集的个数同样多?学生操作;学生拿出小棒,一根小棒代替一个矿泉水瓶,先按每个人收集的个数摆放,在动脑动手操作,使四个人收集的个数相等。

说一说,你是怎样操作的?①“移多补少”的方法由学生口述移的过程,课件同步演示。

并说说为什么要这样移?师:那为什么要把小明的2个移给小丽,小红的一个给小兰呢?师:是啊,因为小明收集的最多,把多的移出来补给少的,这种方法我们叫“移多补少”(板书)师:除了移多补少的方法能求出平均数,想一想还有其他方法吗?生:14+12+11+15=52 52 ÷ 4= 13(个)师:你列算式时是怎么想的?生:先算出总共瓶子数52个,有4个人,就平均分成4分,所以是:52÷4=13(个)。

第9讲平均数把一个(总)数平均分成几个相等的数,相等的数的数值就叫做这个(总)数的平均数。

例如,24平均分成四个数:6,6,6,6,数6就叫做24分成四份的平均数。

又如,24平均分成六个数:4,4,4,4,4,4,数4就叫做24分成六份的平均数。

由此可见,平均数是相对于“总数”和分成的“份数”而言的。

知道了被均分的“总数”和均分的“份数”,就可以求出平均数:总数÷份数=平均数。

“平均数”这个数学概念在我们的日常生活和工作中经常用到。

例如,某次考试全班同学的“平均成绩”,几件货物的“平均重量”,某辆汽车行驶某段路程的“平均速度”等等,都是我们经常碰到的求平均数的问题。

根据求平均数的一般公式可以得到它们的计算方法:全班同学的总成绩÷全班同学人数=平均成绩,几件货物的总重量÷货物件数=平均重量,一辆汽车行驶的路程÷所用的时间=平均速度。

我们在上一讲的例2中,已经接触到求平均数的应用题,下面再举一些例子来说明有关平均数应用问题的解法。

例1一小组六个同学在某次数学考试中,分别为98分、87分、93分、86分、88分、94分。

他们的平均成绩是多少?解:总成绩=98+87+93+86+88+94=546(分)。

这个小组有6个同学,平均成绩是546÷6=91(分)。

答:平均成绩是91分。

例2把40千克苹果和80千克梨装在6个筐内(可以混装),使每个筐装的重量一样。

每筐应装多少千克?解:苹果和梨的总重量为40+80=120(千克)。

因要装成6筐,所以,每筐平均应装120÷6=20(千克)。

答:每筐应装20千克。

例3小明家先后买了两批小猪,养到今年10月。

第一批的3头每头重66千克,第二批的5头每头重42千克。

小明家养的猪平均多重?解:两批猪的总重量为66×3+42×5=408(千克)。

两批猪的头数为3+5=8(头),故平均每头猪重408÷8=51(千克)。

求平均数教学目标:1、体悟“平均数”的实际意义。

2、探索求“平均数”的多种方法,并能根据具体情况灵活解答。

3、培养学生估算的能力,能对数据分析结果作出简单的推断和预测。

4、体会“平均数”在现实生活中的实际意义及广泛应用,逐步具有自主探索与合作交流的意识和能力。

重点、难点:灵活选用求平均数的方法解决实际问题。

理解平均数的意义教学过程:一、谈话引入、初步感知平均数1、学生交流课前收集到的有关平均数的信息。

2、师提问:为什么你们认为平均年龄、平均工资、人均住房面积这些都是平均数呢?能解释一下它是什么意思吗?3、师:看来大家对“平均数”或多或少都有些了解。

这节课,我们就去数学王国探索一下有关“平均数”的奥秘。

板书:平均数你想了解平均数的哪些知识呢?4、师:看来同学们对平均数充满了好奇,一起进入迷宫探秘。

二、构建新知1.理解含义,探求方法。

观察棋子,提出问题。

师提问:看着你面前的棋子,你获得了哪些信息?你还想提出什么数学问题?2、感悟“平均数”的实际意义。

动手操作:以小组为单位研究怎样才能使三排棋子同样多。

师提问:现在每排棋子都是几个?这个数,你能给他取个名字吗?这个平均数4与原来每排棋子的个数有什么关系呢?3、探索求平均数的不同方法。

师:四人小组合作,想一想还有没有别的方法可以求出平均数,并且把你们小组独特的方法取个名字!等一下我们来评选最佳创意奖和最佳命名奖。

比一比,哪个小组最爱动脑筋!①小组活动讨论。

②汇报交流。

(移多补少!先假设后均分。

先求和再均分。

)三、初步应用,内化拓展。

师:刚才同学们通过讨论、尝试不但知道了什么是平均数,而且探索出了许多求平均数的方法。

那么你们能解决有关平均数的实际问题吗?四、课堂总结你现在所认识的平均数是什么?。

三年级上数学教案-求平均数教学设计-人教新课标2014教学内容本节教学内容为《人教新课标2014》三年级上册数学课程中的“求平均数”。

通过本节课的学习,学生将掌握平均数的概念,学会计算简单数据的平均数,并能够理解平均数在实际生活中的应用。

教学目标1. 知识与技能:使学生理解平均数的概念,掌握求平均数的方法。

2. 过程与方法:通过实例分析,培养学生运用数学知识解决实际问题的能力。

3. 情感、态度与价值观:培养学生合作交流、积极思考的学习态度,激发学生对数学的兴趣。

教学难点1. 平均数概念的理解:使学生充分理解平均数的含义,明确平均数是反映一组数据集中趋势的量数。

2. 求平均数方法的掌握:指导学生熟练掌握求平均数的计算方法,并能灵活运用。

教具学具准备1. 教具:PPT课件、黑板、粉笔。

2. 学具:计算器、练习本、铅笔。

教学过程1. 导入:通过PPT展示一组数据,引导学生观察数据的规律,引出平均数的概念。

2. 新课:讲解平均数的含义,举例说明平均数的计算方法,引导学生动手计算。

3. 实践:分组进行实践活动,让学生合作完成平均数的相关练习。

4. 讲解:针对学生实践过程中的问题,进行讲解和指导。

5. 巩固:布置课后练习,让学生独立完成,巩固所学知识。

6. 总结:对本节课所学内容进行总结,强调平均数在实际生活中的应用。

板书设计1. 板书求平均数2. 板书内容:- 平均数的概念- 求平均数的方法- 平均数的应用作业设计1. 基础练习:完成课后练习题,巩固平均数的概念和计算方法。

2. 拓展练习:研究平均数在实际生活中的应用,举例说明。

3. 思考题:探讨平均数与其他数学概念之间的关系。

课后反思本节课通过实例导入、讲解、实践、巩固等环节,使学生掌握了平均数的概念和计算方法。

在教学过程中,注重启发学生思维,培养学生合作交流的能力。

课后作业设计既巩固了基础知识,又拓展了学生的思维。

整体教学效果较好,但在讲解平均数概念时,部分学生理解不够深入,需要在今后的教学中加强辅导。