良性位置性眩晕

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:3

眩晕系列科普之三:良性阵发性位置性眩晕(耳石症)良性阵发性位置性眩晕,又名耳石症,是临床上比较常见的一种疾病。

顾名思义,第一,这是个良性疾病,除了会造成眩晕、恶心、等不适外,不会对身体其余系统造成危害,第二,这是一种阵发性疾病,一般发作时持续时间不过几秒钟到一分钟,第三,这个病的发作与特定的体位有关,一般多在低头、翻身、转身等某个特定体位出现。

北京优联耳鼻喉医院耳鼻喉科王鸿南过去很长时间内,由于对这个疾病的发病机理及特征认识不足,导致很多患者被误诊,最常见的就是笼统的诊断为眩晕综合征、椎基底动脉供血不足、颈椎病、美尼尔等等,导致错误的诊断,并错过了最佳治疗。

随着现代医学科学的发展,人们对这个疾病的认识逐渐深入,诊断的正确率不断提高,并采用相应的手法复位治疗,使许多患者无需用药就能取得很好的效果。

其实,这个疾病的发病原理并不深奥。

每个人的双耳,除了负责听力之外,还有另一个非常重要的功能,就是前庭功能,说白了,就是保持人体平衡及对空间、位置、速度的感知。

每个耳朵内部,除了负责听力的耳蜗之外,还有专门负责前庭功能的器官,称为半规管、椭圆囊和球囊,如下图所示。

下面第一张图的方向是从右侧外耳道往里面看。

最外层是骨性半规管和前庭,淡蓝色显示的是骨性结构里面包含的膜性半规管和前庭,下面第二张图的方向与第一张图类似,但是把重要结构标示得更加清楚,可以看到椭圆囊和球囊里面分别有椭圆囊斑和球囊斑,把椭圆囊斑局部放大,可以看到耳石膜上覆盖的耳石。

需要注意的是,三个半规管前后都与椭圆囊相通,而且三个半规管前面具有膨隆,称为半规管壶腹,椭圆囊斑上脱落的耳石,正是通过半规管壶腹进入到半规管内,从解剖位置上看,最容易进入后半规管,其次是外半规管,很少能进入到上半规管。

有的朋友一定会问,耳石为什么会脱落呢?正常情况下,耳石粘附在耳石膜上,大部分情况不会脱落,但在某些诱因下,如外力作用、代谢异常、局部组织和结构变性等情况下,少量耳石就会脱落,漂浮在内淋巴液中,进入半规管。

良性位置性眩晕(BPPV)良性阵发性位置性眩晕(bening paroxysmal positional vertigo, BPPV)是由体位变化而诱发症状的前庭半规管疾病,是由多种病因引起的一种综合征。

临床上表现为头部运动在某一特定头位时诱发短暂的眩晕伴眼球震颤。

Barany(1921)首次报道本病,Dix和Hallpike 建立了Dix-Hallpike变位试验检查法,Schuknecht提出本病症状源于后半规管壶腹嵴功能异常。

本病为周围性眩晕的最常见疾患之一。

【流行病学】良性阵发性位置性眩晕的发病率在前庭外周性疾病中列为首位。

粗略估计其发病率在日本为10.7~17.3/10万(Mizukoshi等,1988),在美国约为64/10万(Froehling等,1991)。

发病年龄与病因有一定的关系。

【病因】约半数病人的病因仍不明确,半数病人的病因与下列疾病有关,或继发于下列疾病。

1. 头部外伤:头部外伤、特别是多发于轻度头颅外伤后数日及数星期,或乘车时突然加速,减速运动致颈部“挥鞭伤”等。

病毒性神经炎椎-基底动脉短暂缺血性眩晕,内耳血循环障碍。

耳部其它疾病,如中耳及乳突炎,耳部手术后,药物性耳中毒等。

【发病机制】1. 嵴顶结石病(Cupulolithiasis)学说:Schuknecht(1962,1969)提出:变性的耳石从椭圆囊斑处脱落,此种碱性颗粒沉积于后半规管的嵴顶,引起的内淋巴与嵴顶处密度不同,从而使比重发生差异(正常情况下,两处重力作用相同),导致对重力作用的异常感知。

根据半规管生理学原则,当激发的头位不变时,由于重力作用所引起的嵴顶也偏斜不变,故引起的眩晕及眼震应持续存在。

但是,实际情况是:此种眩晕或眼震仅持续数秒钟而停止,显然,眩晕及眼震并非由于重力直接作用于嵴顶所致。

另外,根据解剖位置分析,当头位处于悬垂位时,后半规管嵴顶接近于中间位置,故不可能产生重力的矢量。

但乙醇性位置性眩晕的临床表现,支持了此学说。

良性阵发性位置性眩晕

一、概述

良性阵发性位置性眩晕(Benign Paroxysmal Positional Vertigo)是一种常见的

内耳平衡障碍的疾病,主要特点是短暂的眩晕发作,由头部位置改变引起。

眩晕通常与特定的头部位置有关,如翻身、低头或抬头等动作。

本文将介绍该疾病的临床表现、诊断和治疗方法。

二、临床表现

1.眩晕症状: 眩晕通常发作在特定的头部位置改变时,持续时间较短,

可能伴随头晕、恶心,有时伴有耳鸣。

2.头位性眼震: 在特定头位时可出现眼球迅速的无自主性颤动。

3.平衡障碍: 患者在特定头位时可能感到平衡不稳。

三、诊断

1.病史询问: 医生会详细询问患者眩晕发作的情况,包括发作触发因素、

持续时间等。

2.头位试验: 通过特定的头位试验可以诱发眩晕症状,帮助医生做出诊

断。

3.听力检查: 排除其他内耳疾病引起的眩晕。

四、治疗方法

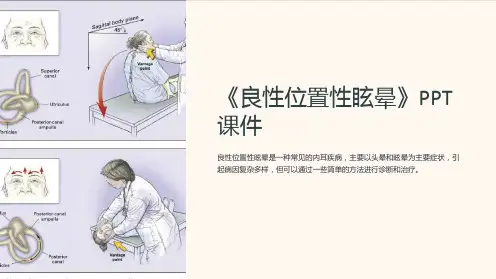

1.姿势训练法: 医生会教患者一系列头部位置变换的动作,帮助耳石回

流至正确位置。

2.药物治疗: 包括镇静剂、抗晕药等,用于缓解眩晕症状。

3.手术治疗: 对于顽固性的眩晕病例,可能需要进行手术干预。

五、预后

大多数良性阵发性位置性眩晕患者经过治疗后能够完全康复,有少数病例可能

发生复发。

六、结语

良性阵发性位置性眩晕是一种常见但容易治愈的内耳疾病,及时诊断和有效治

疗对于患者的康复至关重要。

希望本文能够帮助读者更好地了解和处理这一疾病。

良性位置性眩晕(BPPV)良性阵发性位置性眩晕是迄今为止最常见的眩晕类型,据报道患病率为每10万人10.7至64.0例,终生患病率为2.4%。

这种眩晕的特征是短暂的旋转感觉,持续时间不到1分钟,通常是由于头部位置相对于重力的变化而引起。

眩晕症通常发生在病人上床或下床、在床上翻身、头后仰或前屈的时候。

即使偶有报告BPPV的患者存在持续性头晕和失衡,但是追问病史总是提示他们的症状随着头部位置的改变而加重。

病人会有恶心和呕吐。

BPPV的发作通常是没有已知原因的,尽管部分病例报道可能与头部创伤、长时间的平卧姿势(例如,在牙医诊室或发廊)或内耳的各种疾病有关。

BPPV通常是反复发作和自发缓解的,年复发率约为15%。

BPPV患者在日常生活活动中摔倒和受损的风险将有所增加。

特发性BPPV的患病率在老年人和妇女中增加,发病高峰在50至60岁之间,男女比例为2:1至3:1。

据报道,BPPV还与骨质减少或骨质疏松症以及血清维生素D水平下降有关——这种关联不能用年龄或性别来解释。

BPPV的基本病理生理过程包括耳石从囊性耳石的黄斑处脱落并进入半规管。

当头部相对于重力的静态位置发生变化时,耳石碎片会移动到半规管内的新位置,导致虚假的旋转感。

BPPV通常发生在后半规管,这是最依赖重力的管道,这类BPPV占所有病例的60%至90%。

然而,BPPV累及水平半规管的患者比例可能被低估了,因为累及该部位比累及后半规管更有可能自发缓解。

BPPV很少累及前半规管,可能是因为前半规管位于迷路的最上方,在那里耳石碎片不太可能被困住。

策略和证据BPPV必须与其他更严重的急性或偶发性眩晕病因相鉴别。

病史记录和神经系统检查通常可以区分中风、前庭神经炎和BPPV。

检查应包括持续性眼球震颤的眼动测试、垂直眼球错位和提示中枢原因的前庭反应模式。

据报道,这种测试对中风的诊断比计算机断层扫描或早期使用磁共振成像更准确。

如果头部相对于重力位置的变化引起BPPV的症状并引起BPPV的特征模式,则支持BPPV的诊断。

良性阵发性位置性眩晕本词条由好大夫在线 特约专家提供专业内容并参与编辑马芙蓉 (主任医师 ) 北京大学第三医院耳鼻咽喉头颈外科汪敏 (副主任医师 ) 北京大学第三医院耳鼻咽喉头颈外科良性阵发性位置性眩晕(benign positional paroxysmal vertigo , BPPV )是一种临床上常见的周围性前庭疾病,是最常见的源于内耳的眩晕病。

当头部运动到某一特定位置时可诱发短暂的眩晕,并伴有眼震和自主神经症状。

可见于各年龄段,老年人多见。

该病具有自限性。

最常累及的半规管为后半规管(占80%~90%),其次为外半规管(占10%),最少受累的是上半规管(占2%)。

西医学名:良性阵发性位置性眩晕英文名称: benign positional paroxysmal vertigo , BPPV 所属科室: 五官科 - 传染性: 无传染性目录发病原因其发病原因可以是原发性的,也可以是继发性的,临床上以原发性多见。

继发性的常见于头部外伤后、梅尼埃病、前庭神经炎、突发性耳聋或内耳手术后。

发病机制目前认为良性阵发性位置性眩晕(BPPV)是由于椭圆囊斑上的耳石(碳酸钙结晶,通常附着在耳石膜上)脱落,进入到半规管内,耳石在头位变化时在半规管内游动,引发的具有特征性临床表现的一类疾病。

BPPV最具特征性的表现是眼震,脱落的耳石累及不同半规管,诱发的眼震不同,水平半规管BPPV为水平眼震;后半规管和上半规管BPPV的眼震有两种成分:垂直和旋转两种成分。

有关良性阵发性位置性眩晕的发病机制,目前较为流行的是嵴顶结石症学说和管结石症学说。

两种学说最根本的区别在于耳石是粘附于壶腹嵴顶处还是游浮在半规管内。

嵴顶结石症学说早在1969,Schuknechtsh 就提出椭圆囊退变的耳石碎片粘附到后半规管的壶腹嵴,使其对重力敏感,即嵴顶结石症理论。

他研究了生前患BPPV患者的颞骨,发现有位觉砂样物质沉积于后半规管的壶腹嵴顶处。

良性位置性眩晕诊疗指南应知应会

1、什么是良性位置性眩晕?

英文简称BPPV,是一种相对于重力方向的头位变化所诱发的、以反复发作短暂性眩晕和特征性眼震为表现的外周性前庭疾病,常具有自限性,易复发。

2、良性位置性眩晕的临床表现有哪些?

典型的BPPV发作是由患者相对于重力方向改变头位所诱发的、突然出现的短暂性眩晕。

其他症状可包括恶心、呕吐等资质神经症状,头晕,头重脚轻、漂浮感、平衡不稳感及震动幻觉等。

3、良性位置性眩晕诊断要点有哪些?

(1)相对于重力方向改变头位后出现反复发作的、短暂的眩晕或头晕。

(2)位置实验中出现眩晕及特征性位置性眼震。

(3)排除其他疾病,如前庭性偏头痛,前庭阵法症,中枢性位置性眩晕,梅尼埃病,前庭神经炎等。

4、需要与良性位置性眩晕鉴别诊断的疾病有哪些?

(1)中枢性眩晕:患者除眩晕之外,一般还伴有中枢症状,如吞咽困难,饮水呛咳,视物重影,偏侧肢体乏力或麻木等症状。

(2)前庭性偏头痛:患者眩晕时伴有头痛,休息后可缓解,上述疾病与位置明显相关,可鉴别。

5、良性位置性眩晕的治疗方案及原则有哪些?

(1)手法复位

(2)药物对症治疗:倍他司汀、天麻素等。

良性位置性眩晕(Benign Paroxysmal Positional Vertigo)手法复位术一、概述

良性位置性眩晕(Benign Paroxysmal Positional Vertigo,BPPV)是前庭系统最常见的病症。

该病于1897年和1921年分别由Adlerh和Barany首先描述[1]。

1906 年奥地利Robert Barany 医生发现著名的 COWS( Cold Opposite Warm Same)理论,即温差反应检查(灌冷水到耳朵引起向对侧眼震,灌热水到耳朵引起向同侧眼震),并因此在1914 年成为第一位获得诺贝尔医学奖的耳鼻喉科医师。

然而,直至1952年Dix和Hallpike才提出良性发作性位置性眩晕(Benign Paroxysmal Positional Vertigo)这一病名。

该术语描述了此病的特征,由之产生的经典的位置试验至今仍适用。

根据2009年我国头晕诊断流程专家组给出的流行病学资料显示,目前国内BPPV占眩晕症的20%,内耳眩晕的50%[2]。

一项来自日本的Mizukoshi及其同事的流行病学研究显示,在日本年发病率为十万分之10.7-17.3,然而,这似乎被低估,因为大部分BPPV病例于数月内自发缓解。

最近的一项来自于拉丁美洲、印度及中国的流行病调查显示,BPPV占中、重度眩晕的8%,终身患病率为2.4%、年患病率1.6%、年发病率0.6%,并且通过多元统计分析BPPV与年龄、偏头痛、高血压、高脂血症及脑卒中独立相关[3]。

许多研究提示女性发病率较高,但年轻病例和创伤后BPPV发病率两性相同。

起病年龄最常见于50~80岁。

中年以上发病危险增加,一项居于中老年人有关不平衡感的调查发现,9%的有未被认识的BPPV。

BPPV最常累及单一半规管,通常为后半规管,但可同时累及同侧内耳的后半规管和外侧半规管。

手法复位后,后半规管BPPV可转变为外侧半规管BPPV。

头部外伤是双侧后半规管BPPV的最常见原因。

二、机制

良性阵发性位置性眩晕(BPPV)是头部运动到某一特定位置时诱发的短暂的眩晕发作,是一种常见的自限性前庭周围性疾病,BPPV的病因目前尚未完全明确,可能与头外伤、迷路炎、椎基底动脉供血不足、耳手术、内淋巴积水、前庭神经炎、中耳病变等有关。

1962年,Dr Harold Schuknecht 提出了嵴帽结石病学说

解释BPPV。

通过显微照片,他发现嗜碱性的颗粒物附着在壶腹帽上,他推测后半规管因这些异常的高密度颗粒附着或碰撞壶腹帽而改变了其对重力的敏感性,犹如重物黏附在壶腹帽顶端。

额外的重量使得壶腹帽不稳定,难以保持其自然的位置。

当体位改变时使壶腹帽更易偏曲,而一旦体位恢复颗粒也会使之难以复位。

由之产生的异常冲动诱发眩晕和眼球震颤。

然而,目前半规管沉石学说为被广泛接受的BPPV病理生理学学说。

此学说认为正常耳石(碳酸钙颗粒)附着于椭圆囊和球囊的膜上,椭圆囊连接着半规管耳石自椭圆囊移位入后半规管(3条半规管中其位置最低),头位相对于重力变化时引起游离耳石沿重力方向在半规管内移动耳石移动带动内淋巴液流动刺激受累半规管壶腹帽的毛细胞引起眩晕。

三、诊断

目前学者已达成共识,BPPV病史和位置试验观察眼球是BPPV的诊断金标准。

通常不需要辅助检查。

因为眼震电图(ENG)不能记录扭转性眼球震颤,对BPPV 诊断帮助不大。

视频图象检查考虑到手法试验中直接观察眼球,但是三维眼球运动分析于临床中并非常用。

旋转椅试验和姿势描记术对该疾患并无作用。

不必要CT或MRI检查,除非要判定不典型或异乎寻常的特征。

四、治疗

目前对于BPPV的治疗,主要分为非外科手术治疗及外科手术治疗。

非外科手术治疗包括手法复位术、药物治疗。

常用的手法复位术有耳石复位法(CRP)、释放手法(Semont手法)。

BPPV系良性疾病,因此外科治疗仅适合于特别顽固和频繁复发的病例。

此外决定外科治疗前应行后颅窝影像学检查排除表现为BPPV的中枢病变。

单一神经切除术:20世纪70年代Gacek开展了单一神经切除术或切除后壶腹神经(后半规管到脑平衡中枢的神经),报道明显有效(88~92%),但感音性耳聋的风险较大(7~17%),且有一定的技术要求。

现已被后半规管封堵术所代替。

后半规管阻塞术:Parnes 和 McClure介绍了BPPV的后半规管阻塞术的概念。

阻塞后半规管官腔试图阻止内淋巴流动。

这样有效地固定壶腹帽,使其对正

常的角加速度无反应,更重要的是对内淋巴中游离悬浮颗粒或壶腹帽沉积物刺激无反应。

然而,担心侵袭性内耳手术会影响听力。

2008年,美国神经病学学会(The American Academy of Neurology AAN),指南的循证医学充分支持手法复位术。

认为有充分证据支持耳石复位法(CRP)是有效、安全的治疗,适合于任何年龄的后半规管BPPV病人(A级证据);有证据表明Semont手法,即释放手法对BPPV 可能有效(C级证据);没有证据支持或拒绝BPPV行常规的药物治疗(U级证据)。

对于外科手术治疗,目前仍缺乏外科治疗的随机对照试验的证据证明(U级证据)[4]。

主要参考文献

[1]Bárány R. Diagnose von Krankheitserschernungen in Bereiche des Otolithenapparates.[J]. Acta Otolaryngol (Stockh) 1921;2:434-7.

[2]头晕诊断流程建议专家组.头晕的诊断流程建议.中华内科学杂志,2009,48:435-437.

[3]cleusa P,Zhaorui liu ,et al.Prevalence of stroke and related burden among older people living in Latin America,India and china[J]. J Neurol Neurosurg Psychiatr 2007;78:710–715.

[4]Fife TD, Iverson DJ, Lempert T,et al.practice parameter:Therapies for Benign Paroxysmal Positional Vertigo(an evidence-based review)[J].Neurology 2008 May 27;70(22):2067-74.。