诗经-桃夭-上课讲义

- 格式:pptx

- 大小:829.82 KB

- 文档页数:10

课程名称:中国古代文学史授课对象:大学中文系学生课时:2课时教学目标:1. 理解《桃夭》这首诗的背景、主题和艺术特色。

2. 通过对《桃夭》的学习,培养学生对《诗经》的认识和理解能力。

3. 提高学生的古典文学鉴赏能力和审美情趣。

教学重点:1. 理解《桃夭》的主题思想。

2. 分析《桃夭》的艺术特色。

教学难点:1. 深入理解《桃夭》所反映的周代社会风貌。

2. 探讨《桃夭》在《诗经》中的地位和影响。

教学过程:第一课时一、导入1. 向学生介绍《诗经》的背景和地位,简要概述其内容。

2. 引导学生关注《桃夭》这首诗,提出问题:“《桃夭》这首诗表达了怎样的情感?”二、讲解背景1. 介绍《桃夭》产生的时代背景,即周代。

2. 分析周代的社会风貌,特别是当时的社会风气和道德观念。

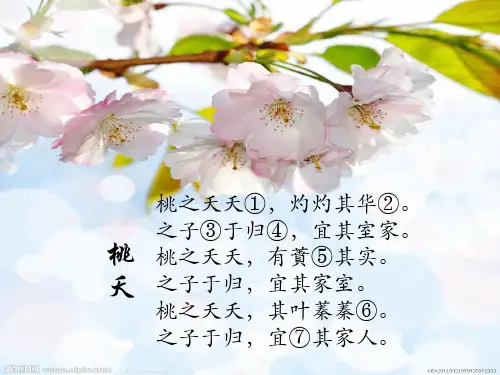

三、分析主题1. 引导学生分析《桃夭》的主题思想,即赞美少女的美丽和纯洁。

2. 讨论诗中少女的形象,以及这种形象在周代社会中的象征意义。

四、鉴赏艺术特色1. 分析《桃夭》的诗歌形式,包括诗的结构、韵律和修辞手法。

2. 讨论诗中的意象运用,如桃花、婚礼等,以及它们在诗中的象征意义。

五、课堂讨论1. 组织学生就《桃夭》的主题、艺术特色等进行讨论。

2. 鼓励学生发表自己的观点,并进行交流和分享。

第二课时一、复习回顾1. 回顾上节课的内容,检查学生对《桃夭》的理解程度。

2. 针对学生的疑问进行解答。

二、拓展阅读1. 引导学生阅读《诗经》中的其他相关作品,如《关雎》、《汉广》等。

2. 分析这些作品与《桃夭》之间的联系和区别。

三、讨论《桃夭》在《诗经》中的地位和影响1. 讨论为什么《桃夭》会成为《诗经》中的经典之作。

2. 分析《桃夭》对后世文学的影响。

四、总结1. 总结《桃夭》的主题思想、艺术特色和在《诗经》中的地位。

2. 强调学习《桃夭》对提高古典文学鉴赏能力和审美情趣的重要性。

五、作业布置1. 阅读相关资料,了解《诗经》的起源和发展。

2. 选择《诗经》中的另一首诗,分析其主题和艺术特色。

课程名称:中国现代文学课时:2课时教学目标:1. 理解《桃夭》这首诗的文学背景和作者生平。

2. 鉴赏诗歌的意象、语言和艺术特色。

3. 通过讨论,培养学生的文学鉴赏能力和审美情趣。

教学重点:1. 理解《桃夭》这首诗的主题和情感。

2. 分析诗歌的意象和语言特色。

教学难点:1. 深入理解诗歌的象征意义。

2. 培养学生独立思考和分析诗歌的能力。

教学准备:1. 《桃夭》诗歌文本。

2. 相关作者生平资料。

3. 教学PPT或黑板。

教学过程:第一课时一、导入1. 提问:同学们,你们知道《诗经》吗?请简要介绍一下《诗经》的特点。

2. 引导学生思考:今天我们要学习的《桃夭》是《诗经》中的一首诗,它有什么特殊之处呢?二、作者介绍1. 介绍《桃夭》的作者——佚名,以及《诗经》的成书背景。

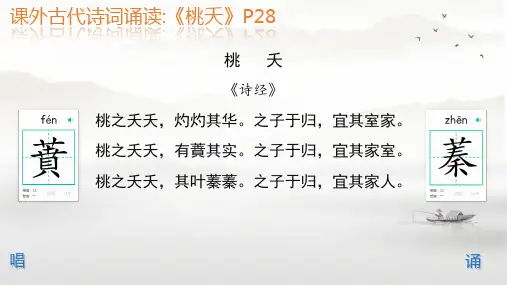

2. 学生讨论:《诗经》反映了哪个时期的社会风貌?三、诗歌鉴赏1. 朗读诗歌,让学生初步感受诗歌的韵律美和意境。

2. 引导学生分析诗歌的意象,如“桃之夭夭,灼灼其华”。

3. 讨论诗歌中的象征意义,如桃花象征青春、美好等。

四、总结1. 总结《桃夭》这首诗的主题和情感。

2. 提问:这首诗有什么样的艺术特色?第二课时一、复习导入1. 回顾上节课的内容,提问:《桃夭》这首诗的主题是什么?2. 学生回答后,教师总结。

二、诗歌语言分析1. 分析诗歌中的修辞手法,如比喻、拟人等。

2. 讨论诗歌的语言特色,如平实、朴素等。

三、课堂讨论1. 讨论:为什么《桃夭》这首诗能够流传至今?2. 学生各抒己见,教师引导学生从诗歌的艺术价值、情感表达等方面进行分析。

四、拓展延伸1. 引导学生思考:这首诗对后世有什么样的影响?2. 学生讨论,教师总结。

五、总结1. 总结本节课的学习内容,强调《桃夭》这首诗的艺术价值和文学地位。

2. 布置作业:请同学们课后阅读《诗经》中的其他诗歌,并尝试进行鉴赏。

教学反思:通过本节课的学习,学生能够初步理解《桃夭》这首诗的文学背景、主题和情感,并对诗歌的意象、语言和艺术特色有所认识。