秀才-举人-进士-(解元-会元-状元)

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:5

古代学位、学历与现代学位、学历古代的秀才和举人分别相当于现代的什么学历啊秀才相当于初中生,举人相当于现在的高中生,考上进士,分配官职后才有俸禄。

科举制有选拔官员的作用,与现代的学历确实不能类比。

如果硬要比较,可按照现代学历与官员级别的关系来确定。

比如,博士与教授、研究员都可能享受处级待遇,或出任处级官员,就是县处级。

科举制的举人也可委任为县丞或次级官员,也是县处级。

进士最低可被委任的职衔也是县丞。

应该不能完全对上的,古代读书人少,考上了秀才的都是有功名的,区别与平民。

考上举人也就是乡试入围的,举人登科即可授官,但无“出身”,就是有机会当个小吏了,但也只是机会,所以范进中举才会发疯。

你说现今什么学历就可以当政府小吏呢,没有,所以完全对不上。

考上了举人身份不同了,平民必须称之“老爷”中举的人才有机会参加会试,就是全国范围的科举考试,考中的称贡士,贡士通过皇帝亲自监督的殿试,第一名才是状元,这个状元是全国状元,岂是一个省的状元可以比的?一个省的第一名不过是个乡试第一名也就是解元而已榜眼是中国科举制度中在殿试中,取得进士第二名的名称,与第一名状元,第三名探花合称“三鼎甲”。

乡贡:中国古代的科举制度中,常科的考生一般有两个来源,一个是生徒,另一个是乡贡。

不由学馆而先经州县考试,及第後再送尚书省应试者叫乡贡。

科举分为童试,乡试,会试,殿试.童试是参加正式科举考试前的预考,由县里考试,中第者为生员,又叫秀才或庠生.这是大概,成绩最好的是廪生,其次是增生,新入学的称为附生从隋代开始,封建统治者通过科举考试选拔官吏。

科举考试在中国历时一千三百多年,影响巨大。

下以明清科举考试为据,对所涉及的一些常识作一介绍。

(一)院试又称郡试、道试。

科举制度科举是中国封建皇朝选拔人才的一种考试制度。

始于汉代,隋唐时期形成制度。

1. 汉代实行征辟和荐举制。

征是由皇帝征聘社会知名人士充任官职。

辟是由中央官署征聘,然后向上举荐,如张衡曾被举为孝廉和连辟公府。

2. 魏晋实行九品中正制。

3.隋唐以后实行科举制。

到明代形成了完备的科举考试制度,共分四级:院试,各地考生参加县府的考试,由省提督学政莅临主持,及格者称生员,俗称秀才;乡试,即省级考试,三年一考,逢子,卯,午,酉年秋季举行,由皇帝派主考官主持,及格者为举人;会试,乡试的第二年春季举行,由礼部主持,及格者称贡士;殿试,由皇帝亲自主持,分三甲出榜。

一甲三名,赐进士及第,二甲若干,赐进士出身,三甲若干名,赐同进士出身。

统称进士。

一甲三名,一二三名分别叫状元,榜眼,探花。

考试内容主要是八股文,或称制艺,时文,四书文。

明清两代考生首先参加童试,参加者无论年龄大小,一律称为儒童或童生;录取入学后称为生员,也就是秀才。

秀才分三等,成绩最好的中凛生,由官家按月发给粮食;成绩次好的称增生,不供给粮食。

廪生和增生有一定名额限制。

成绩再次的是附生,就是才入学的附学人员。

取得秀才资格的人才能参加正式科举考试。

正式科举考试分为乡试、会试和殿试三级。

乡试每三年在省城举行一次,称大北。

录取的人称举人,第一名叫解元,第二名称亚元。

会试于乡试的第二年春天在礼部举行,录取者称贡士,第一名叫会元。

殿试是最高一级的考试,由皇帝亲自主持,参加考试的人是贡土。

考取后称进士,第一名是状元,第二名称榜眼,第三名叫探花。

合称三鼎甲。

二甲赐进士出身,第一名称传胪。

三甲赐同进士出身。

隋代科举制度举荐与考试相结合的选拔人才方式是隋代科举制度的一大特色,与后来成熟状态下科举制依靠被选者自己报名参加考试的方式有所不同.隋代科举考试的科目不很固定,基本定型的科目有秀才科、进士科、明经科、孝廉科和俊士科等.隋代对报名资格、考试程序和考试内容也作了一系列的规定.隋代所确立的科举制对中国选官制度产生了深远影响.宋代科举制度宋代强化君权、重视文教、经济文化发展及社会阶级和阶层的变化,对当时科举考试制度产生了重要的影响,使之与前代相比,表现为考试性质由资格考试变为任用考试、科举取士取消门第限制、录取名额巨增、选拔人才质量更高、考试防弊严密、中央集权制在科举考试中得到强化等诸多显著特点.元代科举制度元代也曾实行过科举考试,但时断时续.其形式继承前代,又有一些变革.它是元代汉族文化与蒙古等民族文化交汇的一个重要契机.它对促进民族交往与融合起了重要的作用.程朱理学也第一次在科举考试内容中占了支配地位.明代的科举考试明代的科举考试,分乡试、会试和殿试三级进行。

封建科举制度四级是指引言封建科举制度是中国古代封建社会的一项重要制度,通过文化考试的方式选拔官吏。

在封建科举制度中,四级是指进士、举人、解元和贡士这四个阶层。

本文将详细介绍封建科举制度四级的含义、选拔方法和影响。

封建科举制度四级的含义在封建科举制度中,四级代表了官吏的不同层次和地位。

四级的含义如下:1.进士:进士是最高级别的科举称号,也是封建社会最高层次的官员。

进士分为三甲,分别是状元、榜眼和探花。

进士可以参与朝廷的决策,担任国家重要职位。

2.举人:举人是进士之前的一个级别,他们通过乡试合格后,可以参加阁试,考取进士称号。

举人在地方上担任一些低级官职,但地位已经高于普通百姓。

3.解元:解元是举人最高的成绩,每次乡试第一名的考生,都被称为解元。

解元在乡试合格后,可以进入省城参加会试。

4.贡士:贡士是指通过会试后,但没有考取进士称号的考生。

虽然没有晋升为进士,但贡士仍被视为有才能的人才,担任一些官职是常见的。

封建科举制度四级的选拔方法在封建科举制度中,四级的选拔流程如下:1.乡试:乡试是封建科举制度的第一关。

每个考区都会在固定的时间举行乡试。

考生需要通过乡试才能晋级到下一级别。

乡试主要考察文化程度和基础知识。

2.阁试:阁试是举人级别的选拔环节。

通过乡试合格后,考生会被邀请参加阁试。

阁试相对较难,考察文学才能和对国家政策的理解。

3.会试:会试是解元和贡士级别的选拔环节。

通过阁试合格后,考生可以参加会试。

会试在省城举行,由皇家考官主持。

会试主要考察政治水平和才能。

4.步取进士:通过会试合格后,解元可以进入步取官试的环节。

步取官试是最后一关,通过考核后才能取得进士衔。

封建科举制度四级的影响封建科举制度四级在中国古代社会有着重要的影响:1.社会稳定:封建科举制度四级的选拔制度公平而严格,通过以文学才能选拔官员,减少了世袭现象的出现。

这样的选拔方式有助于维持社会稳定。

2.文化传承:封建科举制度使得文化成为优秀官员的必备素质。

一张图弄清古代科举制度古代科举考试排名名称全解析本文导读:1科举制度科举考试共分为四级:院试——乡试——会试——殿试四级。

(1)院试未考中前叫“童生”“童子”。

考中后称“生员”“秀才”。

(2)乡试每三年考一次,参考者秀才,及格者员举人,第一名称解元。

考期在八月,故又称“秋闱”。

(3)会试是在乡试的基础上开展的。

时间是在乡试的第二年春天,地点京城礼部官衙,考中后称“贡士”,第一名叫“会元”。

(4)殿试由皇帝主持考试,考中了就叫进士。

贡士才有参考资格。

殿试分三甲(三等)录取。

一甲赐进士及第,二甲进士出身,第三甲赐同进士出身,殿试第一名叫状元,二名叫榜眼,三名探花。

2科举历史“科举”为分科举人之意。

我国真正的科举制度始于隋文帝杨坚,继行于隋炀帝杨广。

隋朝统一全国后,隋文帝把选拔官吏的权力收归中央,废除九品中正制,开始采用分科考试的方式选拔官员。

隋炀帝爱好文学,置进士科,以“试策”取士,这是后代科举考试文字的开始,又设明经科,这标志着科举制正式诞生了。

从史书上看,杨广推广科举选仕制度,并非是政治作秀。

当年确实是出于选拔优秀人才的需要。

到了唐代,科举场上走出了“状元”。

进士第一就是状元,用今天的话来说是考场上的冠军。

这一至今仍充满魅力和活力并为众人羡慕的名词,则是中国历史上唯一一位女皇帝武则天的发明和创造。

此后,“状元”就成了优秀学子的代名词。

具体说,古代“高考”成绩分三等:一二三甲。

一甲只取三名。

第一名称“状元”,第二名称“榜眼”,第三名称“探花”,称“三鼎甲”,都赐“进士及第”;二甲取若干名(根据官场需要),都赐“进士出身”;三甲取若干名,都赐“同进士出身”。

古代科举考试的规矩很多,而且相当复杂。

完整程序有乡试、会试、廷试,即地方、中央、皇帝三级考试。

大家熟知的,是考试地点设在各省的乡试。

乡试也称乡闱,通过乡试即为“中举”,成为举人。

从形式来说,乡试可以看成是古代中国的“全国普通高校统一考试” 。

3科举也分科如同现在名列前茅不容易一样,古代的状元更难考取。

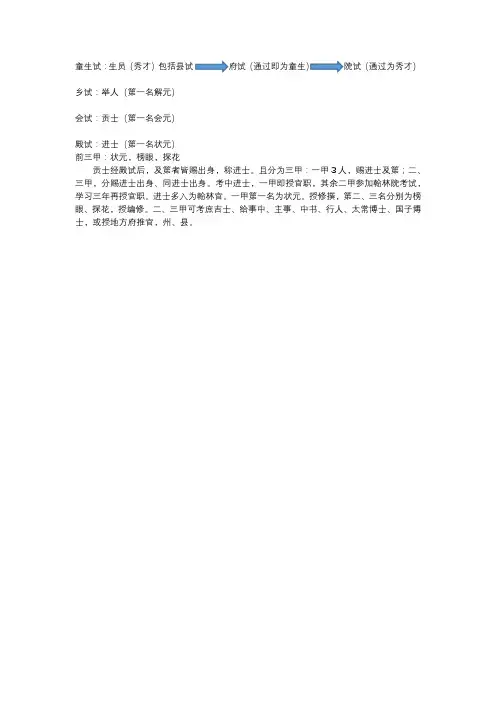

童生试:生员(秀才)包括县试(通过为秀才)乡试:举人(第一名解元)

会试:贡士(第一名会元)

殿试:进士(第一名状元)

前三甲:状元,榜眼,探花

贡士经殿试后,及第者皆赐出身,称进士。

且分为三甲:一甲3人,赐进士及第;二、三甲,分赐进士出身、同进士出身。

考中进士,一甲即授官职,其余二甲参加翰林院考试,学习三年再授官职。

进士多入为翰林官。

一甲第一名为状元。

授修撰,第二、三名分别为榜眼、探花,授编修。

二、三甲可考庶吉士、给事中、主事、中书、行人、太常博士、国子博士,或授地方府推官,州、县。

秀才、举人、贡士、进士、状元、榜眼、探花是什么关系呢

它们是古代科举考试下为通过者的名称。

通过县级别的考试称秀才,这时候就是有功名在身,可以不用参军,上公堂不用下跪。

通过了地方上省级别的考试-会试称举人。

俗称孝廉,第一名称解元。

放榜之时,正值桂花飘香,故又称桂榜。

放榜后,由巡抚主持鹿鸣宴。

席间唱《鹿鸣》诗,跳魁星舞。

通过了京师会试全国级别考试的称贡士,俗称出贡,别称明经,第一名称会元。

贡士在殿试中均不落榜,由皇帝重新安排名次。

殿试后将贡士分为三甲,一、二、三甲通称进士。

其中一甲三名,第一名称状元、鼎元,二名榜眼,三名探花。

进士榜用黄纸书写,故叫黄甲,也称金榜,中进士称金榜题名。

乡试第一名叫解元,会试第一名叫会元,加上殿试一甲第一名的状元,合称三元。

乡试,相当与县级别的考试,过了就是生员(秀才),这时候就是有功名在身,可以不用参军,公堂不用下跪了。

举人就是通过了地方上的考试-会试,类似省级别。

可以有很多名,不是说第一名是举人,其他人就不是了。

贡士是进京赶考后由京城的官员审考,中了之后才叫的。

进士就是皇帝出面考试,中了的考生,一次大概有1-200多人。

进士第一名是状元,第二名是榜眼,第三名是探花,要游街的。

童生到状元顺序童生到状元顺序如下:从低到高依次为:童生、秀才(生员)、举人(第一名称解元)、贡士(第一名称会员)、进士(前三名分别称状元、榜眼、探花)。

科举制度科举指历代通过考试选拔官吏的一种方式。

由于采用分科取士的办法,所以叫科举。

从隋代至明清,科举制实行了一千三百多年。

到明朝,科举考试形成了完备的制度,共分四级:院试(即童生试)、乡试、会试和殿试,考试内容基本是儒家经义,以“四书”文句为题,规定文章格式为八股文,解释必须以朱熹《四书集注》为准。

扩展资料童生试童生试也叫“童试”;明代由提学官主持、清代由各省学政主持的地方科举考试,包括县试、府试和院试三个阶段,院试合格后取得生员(秀才)资格,方能进入府、州、县学学习,所以又叫入学考试。

应试者不分年龄大小都称童生。

乡试明清两代每三年在各省省城(包括京城)举行的一次考试,因在秋八月举行,故又称秋闱(闱,考场)。

主考官由皇帝委派。

考后发布正、副榜,正榜所取的叫举人,第一名叫解(jiè)元,第二名至第十名称“亚元”。

会试明清两代每三年在京城举行的一次考试,因在春季举行,故又称春闱。

考试由礼部主持,皇帝任命正、副总裁,各省的举人及国子监监生皆可应考,录取三百名为贡士,第一名叫会元。

殿试殿试是皇帝主试的考试,考策问。

参加殿试的是贡士,取中后统称为进士。

殿试分三甲录取。

第一甲赐进士及第,第二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身。

第一甲录取三名,第一名俗称状元,第二名俗称榜眼,第三名俗称探花,合称为三鼎甲。

第二甲第一名俗称传胪。

状元授翰林院修撰,榜眼、探花授翰林院编修。

其余诸进士再参加朝考,考论诏奏议诗赋,选擅长文学书法的为庶吉士,其余分别授主事(各部职员)、知县等(实际上,要获得主事、知县等职,还须经过候选、候补,有终身不得官者)。

庶吉士在翰林院内特设的教习馆(亦名庶常馆)肄业三年期满举行“散馆”考试,成绩优良的分别授翰林院编修、翰林院检讨(原来是第二甲的授翰林院编修、原来是第三甲的授翰林院检讨),其余分发各部任主事,或分发到各省任知县。

秀才、举人、进士等关系,一张图看明白科举制度是历代封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度,是中国最早的“高考”。

由于采用分科取士的办法,所以叫科举。

从隋代至明清,科举制实行了一千三百多年。

状元,这一至今仍充满魅力和活力并为众人羡慕的名词,则是中国历史上唯一一位女皇帝武则天的发明和创造。

1科举制度科举考试共分为四级:院试——乡试——会试——殿试四级。

(1)院试未考中前叫“童生”“童子”。

考中后称“生员”“秀才”。

(2)乡试每三年考一次,参考者秀才,及格者员举人,第一名称解元。

考期在八月,故又称“秋闱”。

(3)会试是在乡试的基础上开展的。

时间是在乡试的第二年春天,地点京城礼部官衙,考中后称“贡士”,第一名叫“会元”。

(4)殿试由皇帝主持考试,考中了就叫进士。

贡士才有参考资格。

殿试分三甲(三等)录取。

一甲赐进士及第,二甲进士出身,第三甲赐同进士出身,殿试第一名叫状元,二名叫榜眼,三名探花。

2科举历史“科举”为分科举人之意。

我国真正的科举制度始于隋文帝杨坚,继行于隋炀帝杨广。

隋朝统一全国后,隋文帝把选拔官吏的权力收归中央,废除九品中正制,开始采用分科考试的方式选拔官员。

隋炀帝爱好文学,置进士科,以“试策”取士,这是后代科举考试文字的开始,又设明经科,这标志着科举制正式诞生了。

从史书上看,杨广推广科举选仕制度,并非是政治作秀。

当年确实是出于选拔优秀人才的需要。

到了唐代,科举场上走出了“状元”。

进士第一就是状元,用今天的话来说是考场上的冠军。

这一至今仍充满魅力和活力并为众人羡慕的名词,则是中国历史上唯一一位女皇帝武则天的发明和创造。

此后,“状元”就成了优秀学子的代名词。

具体说,古代“高考”成绩分三等:一二三甲。

一甲只取三名。

第一名称“状元”,第二名称“榜眼”,第三名称“探花”,称“三鼎甲”,都赐“进士及第”;二甲取若干名(根据官场需要),都赐“进士出身”;三甲取若干名,都赐“同进士出身”。

古代科举考试的规矩很多,而且相当复杂。

高考语文专题复习:古代文化常识专题训练之科举制度一、判断下列说法的正误1.进士,是科举考试的最高功名。

贡士参加殿试录为三甲都叫进士。

(√) 2.明清时期每隔三年举行一次乡试,称为“大比”。

乡试是科举考试的开端,所以称为大比。

乡试之年称为大比之年。

(√)[拓展]“比”是考核的意思。

明清以前,大比泛指科举考试。

3.“举人”在科举时代是指应举之人,是各地乡贡入京应试者的一类考生,是没有学历的人。

(×)[拓展]在唐代“举人”是指没有学历的人。

明清以秀才、举人、进士表示三级科举身份。

明清时乡试考中者称为举人(俗称孝廉),参加乡试取中的第一名举人称为“解元”,会试第一名为“会元”,殿试第一名为“状元”,合称“三元”。

4.中国古代历代各级官府都会直接举办和管理学校,称为“官学”。

由政府提供“廪膳”,选派教师,指定教材,监选生员。

(√)[拓展]“官学”与“私学”相对,分中央官学和地方官学。

其中朝廷直接举办和管辖的属中央官学,如唐代的国子学、大学、四门学、弘文馆、崇文馆,元明清的太学、国子监等。

5.在中国古代,学校都称为“庠”“序”,主要是教授知识,为国家培养人才。

(×)[拓展]“庠”的主要功能是养育、培养,“序”的主要功能是学习“射”这门技艺,“校”的主要功能是教授知识。

6.在宋代,主管教育的行政机关称为“国子监”,同时又是国家最高学府。

(√)7.我国古代藏书、校书、讲学的地方称为“书院”,主要是校勘经典、辨明典章、收罗人才。

(√)[拓展]书院始于唐代,宋代书院大兴。

以白鹿洞、石鼓、应天府、岳麓四大书院最为著名。

8.中国科举时代,学校里的幼童称为“童生”。

(×)[拓展]明清科举考试,凡考试未合格,没被称为秀才以前,无论年龄大小,都称为童生,又称文童、儒童。

9.优秀的人才称为“秀才”,俗称“相公”,是一般儒生的通称。

(×)[拓展]“秀才”原为优秀的人才,汉代以后,成为荐举人才的科目;唐初有秀才科,后停废;宋代凡应举者皆称秀才;明清称府州县学生为秀才10.古代向朝廷荐举人才,泛称贡士,唐以后亦称科举制度为贡举。

古代进士、举人名录中国封建社会的科举制度,始于隋朝,沿至清末,1905年始废。

一千三百余年间,设闱试,选拔取士,任用官吏。

科举考试分为三级,即:乡试、会试和殿试。

乡试通常每三年在各省省城举行一次,亦称大比。

参加乡试的是秀才(痒生),考中的称为举人。

第一名俗称解元。

乡试在秋季举行,又称秋闱。

会试在京城由礼部组织举行,一般在乡试后第二年春天进行,又称礼闱、春闱。

会试取中后称贡生,第一名俗称为会元。

殿试是皇帝主试的考试,又称廷试,考策问。

殿试取中后统称为进士。

殿试分为三甲录取。

第一甲赐进士及第,第二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身。

第一甲录取三名,第一名俗称状元,第二名俗称榜眼,第三名俗称探花,合称为鼎甲。

第二甲第一名俗称传胪。

通渭八进士在古代“科举取士”中,从明成化十七年(1481年)至清光绪十八年(1892年)的四百多年间,共有八位通渭学人考中了进士。

王瓒,字宗器,号中林,生于明正统十三年(1448年),今鸡川镇金城村人,后迁居县城。

27岁考取举人,34岁中进士,后入仕任工部主事,进员外郎,擢升为工部郎中,先后出任河南省怀庆府知府、开封府知府。

他博学多才,长于诗赋,著有《中林集》、《通渭八景诗》。

卒于明弘治十七年(1504年)。

李鏊,今平襄镇人。

明弘治二年(1489年)己酉科举人,六年(1493年)癸丑科进士。

登第后任行人司行人,主管封藩事宜。

韩三奇,字良玉,今安远镇(1950年划属甘谷县)人。

明崇祯十三年(1640年)庚辰科进士,官至知州。

魏藻德,今平襄镇西关村人。

他和安远韩三奇同为明天启年间恩贡,明崇祯十三年“庚辰廷试,上大悦,赐同进士”。

曾任四川石泉知县,升云南北胜知州。

牛树梅,字雪樵,号省斋,今鸡川镇牛坡村人。

生于清嘉庆四年(1799年),卒于清光绪八年(1882年)。

清道光二十一年(1841年)中进士。

在四川省任职。

先后任雅安知县、隆昌知县、彰明知县,资州、茂州、直隶州知州,宁远知府。

清同治元年(1862年)擢升四川按察使;三年(1864年)四月署布政使衔。

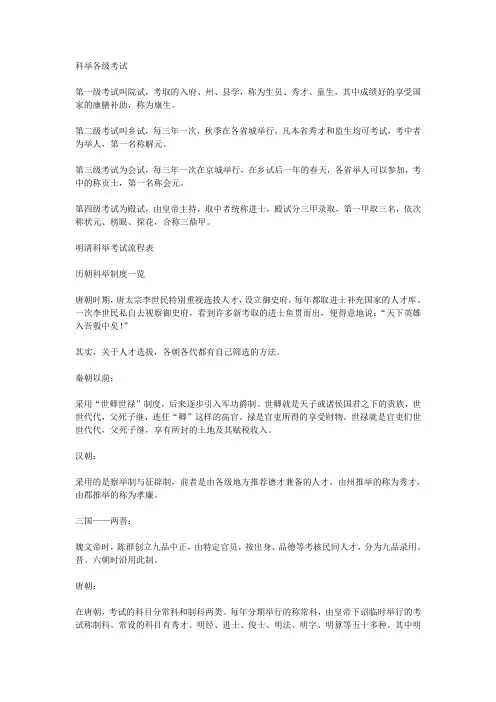

科举各级考试第一级考试叫院试,考取的入府、州、县学,称为生员、秀才、童生,其中成绩好的享受国家的廪膳补助,称为廪生。

第二级考试叫乡试,每三年一次,秋季在各省城举行,凡本省秀才和监生均可考试,考中者为举人,第一名称解元。

第三级考试为会试,每三年一次在京城举行,在乡试后一年的春天,各省举人可以参加,考中的称贡士,第一名称会元。

第四级考试为殿试,由皇帝主持,取中者统称进士,殿试分三甲录取,第一甲取三名,依次称状元、榜眼、探花,合称三鼎甲。

明清科举考试流程表历朝科举制度一览唐朝时期,唐太宗李世民特别重视选拔人才,设立御史府,每年都取进士补充国家的人才库。

一次李世民私自去视察御史府,看到许多新考取的进士鱼贯而出,便得意地说:“天下英雄入吾彀中矣!”其实,关于人才选拔,各朝各代都有自己筛选的方法。

秦朝以前:采用“世卿世禄”制度,后来逐步引入军功爵制。

世卿就是天子或诸侯国君之下的贵族,世世代代,父死子继,连任“卿”这样的高官。

禄是官吏所得的享受财物。

世禄就是官吏们世世代代,父死子继,享有所封的土地及其赋税收入。

汉朝:采用的是察举制与征辟制,前者是由各级地方推荐德才兼备的人才。

由州推举的称为秀才,由郡推举的称为孝廉。

三国——两晋:魏文帝时,陈群创立九品中正,由特定官员,按出身、品德等考核民间人才,分为九品录用。

晋、六朝时沿用此制。

唐朝:在唐朝,考试的科目分常科和制科两类。

每年分期举行的称常科,由皇帝下诏临时举行的考试称制科。

常设的科目有秀才、明经、进士、俊士、明法、明字、明算等五十多种。

其中明法、明算、明字等科,不为人重视,秀才一科,在唐初要求很高,后来渐废。

所以,明经、进士两科便成为唐代常科的主要科目(进士考时务策和诗赋、文章,明经考时务策与经义;前者难,后者易)。

宋朝:宋代的科举,大体同唐代一样,有常科、制科和武举。

宋代“重文轻武”,所以也很重视科举考试,但后期导致选官过冗过滥。

相比之下,宋代常科的科目比唐代大为减少,其中进士科仍然最受重视,进士一等多数可官至宰相,所以宋人以进士科为宰相科。

古代科举考试的排名排名情况从大到小为:状元、榜眼、探花、进士、贡士、举人、秀才、童生。

具体说,古代“高考”成绩分三等:一二三甲。

一甲只取三名。

第一名称“状元”,第二名称“榜眼”,第三名称“探花”,称“三鼎甲”,都赐“进士及第”;二甲取若干名(根据官场需要),都赐“进士出身”;三甲取若干名,都赐“同进士出身”。

孝廉本是汉朝选拔官吏的科目之一,为士大夫的主要途径。

明清俗称举人为孝廉。

举主与门生汉代士人通过察举和征辟人仁做官、主持州郡察举的列侯。

刺吏、郡称为举主,被举、被辟的贤士便成为举主、府主的门生故吏,后科举考试及第者对主考官亦自称门生。

宋太祖之后,进士由御前殿试取录,进士从此成为“天子门生”;同时亦明文规定以后举人不得自称考官门生。

进士意即贡举的人员。

唐代科目中以进士科最被重视,明、清两代,始以进士为考中者的名称,凡是举人(乡试考中者)经过会试考中者为贡士,由贡士经过殿试录取者为进士。

状元科举考试以名列第一者为状元。

唐代举人赴京应礼部考试都须投状,因此称进士科及第的第一名为状元,也叫状头。

宋代以殿试首名称状元。

明、清会试以后,贡士须作殿试,分三甲取士,一甲三名,第一名为状元。

榜眼科举殿试一甲第二名称榜眼。

北宋初期,殿试录取的一甲第二、三名都称榜眼,意思是指榜中双眼。

明、清两代专指第二名,第三名称探花。

榜眼授翰林院编修。

探花科举殿试一甲第三名称探花。

唐代进士曲江杏园初宴,称“探花宴”,以同榜俊秀少年进士二三人为探花使,遍游名园,探采名花,探花之名始于此,宋代又称探花郎。

南宋以后,专指殿试一甲第三名。

元、明、清三代沿袭不改。

探花授翰林院编修。

贡士古代向朝廷荐举人才的制度。

自唐以后,经乡贡考试合格的叫贡士。

清代,会试考中的为贡士。

会元科举制度中乡试中式为举人,举人会试中式第一名为会元。

举人原指被推荐之人,为历代对各地乡贡入京应试者的通称。

明、清两代,为乡试考中者的专称,作为一种出身资格,中了举人叫“发解”、“发达”,简称“发”,习惯上俗称为“老爷”。

连中三元与五子登科在封建科举制度中,乡试、会试和殿试三级考试的第一名,分别称之为解元、会元、状元,三者合称为“三元”。

中国的科举制度始于隋文帝开皇七年(公元五八七年),终于清德宗光绪三十一年(一九○五年),前后经历一千三百一十余年。

在科举考试兴盛的明清时代,整个科举考试分为四级:童试、乡试、会试、殿试。

童试,是取得生员(秀才)资格的入学考试,应考者无论年龄大小,均称“童生”。

童试包括县试、府试和院试三个阶段。

三年举行两次,丑、未、辰、戌年为岁考,寅、申、巳、亥年为科考。

县试,由县官主持,试期多在二月。

府试,是经县试录取的童生参加管辖该县的府(或直隶州、厅)的考试,试期多在四月。

院试,是由各省学政主持的考试,经府试录取的童生才可参加。

院试录取者即为生员,也就是习惯上所称的“秀才”,文章上则常称为“诸生”,其第一名者称为“案首”。

但童试只不过是“预选”形式,乡试、会试、殿试才是“正式”的科举形式。

乡试,是在各省城举行的考试,经童试录取的生员方有资格应试。

每三年一次,逢子、午、卯、酉年为正科,遇庆典加科为恩科。

考期在八月,考中者为举人,举人中的第一名称为解元。

会试,在京城礼部举行,各省的举人皆可应考。

每三年一次,逢辰、戌、丑、未年为正科,若乡试有恩科,则次年亦举行会试,称之为“会试恩科”。

考期初在二月,后改在三月。

考中者称为贡士,贡士中的第一名称为会元。

殿试,亦称廷试,这是一种最高层次的考试,由皇帝主持,或钦命大臣代理主持,只有贡士才有资格应试,考中者称为进士,进士中的第一名称为状元,第二名榜眼,第三名探花。

应试者若在乡试、会试和殿试中都名列第一,得中解元、会元、状元,即所谓“连中三元”。

在长达一千三百一十余年的科举历史中,能够摘下“连中三元”桂冠的,仅仅一十三人而已。

至于“三元及第”与“五子登科”,均来源于宋代福建永福县(即今永泰县)。

永福位于闽中,地灵人杰。

北宋仁宗(赵祯)皇祐五年(一○五三年),永福人张肩孟登进士后,其五子相继登科。

秀才、举人、贡士、进士、状元、榜眼、探花先后排名秀才—举人—贡士—进士—探花—榜眼—状元古代读书人想求取功名,必经过十年寒窗,参加各级政府举办的考试。

分别是:县试—府试—院试—乡试—会试—殿试。

县府两级属初试,初试合格叫童生。

可进入科举考试。

共四级:院试——乡试——会试——殿试四级。

(1)院试考中后称“生员”,也就是秀才。

(2)秀才参加乡试,合格者员叫举人。

(3)会试地点京城,考中后称“贡士”。

(4)贡士可参加殿试,考中了就叫进士。

殿试分三甲:一甲赐进士及第,殿试第一名-状元,二名-叫榜眼,三名-探花。

二甲进士出身,第三甲赐同进士出身。

科举考试,是我国古代国家层层选拔人才及官吏的重要手段。

始于隋朝,成熟于唐朝,一直沿用至清朝灭亡。

算是中国最早的“高考”。

一、县试、府试县试与府试算是初选,相当于县、市级的考试,选拔两次。

只要是读书人,无论年龄大小,都可以参加。

通过了被称作童生。

基本上相当于高小水平。

有了童生的资格,就可以在求取功名的路上继续前行,进入下一轮的考试。

二、院试童生可参加由各省学政、提督主持的院试。

院试合格后称为生员,也就是秀才。

不合格的仍旧是童生。

很多人都认为秀才水平很一般,影视剧里秀才的形象,往往是贫穷、迂腐的象征。

但事实上,能成为秀才的人,已经是那个时代绝对的文化人,所以,有“秀才不出门,便知天下事”的说法。

只是因为秀才与做官无缘,品级不入流,但又放不下文化人的架子,所以给人“穷酸”的感觉。

实际上,秀才在当地也受到一定的尊重。

我们可以看到,各地私塾的教书先生,大都是秀才出身。

凭自己的能力解决温饱应该不成问题。

三、乡试乡试,算是科举考试中的大考。

一般在秋天(中秋前后)举行,所以又称为“秋闱”,在省城举行。

乡试考试过了,那就是举人了,意味着改变命运的机会来了,做官的几率很大。

一般一个县里,数年才出一个举人。

“范进中举”的故事,大家都知道,范进五十多岁才中举人,结果喜极而疯,可见举人的份量之重,读书人渴求之深。

古代科举考试排名

科举制度始于隋唐时期。

清人为了取得参加正式科举考试的资格,先要参加院试(童试),参加童试的人称为儒童或童生,录取“入学”后称为生员,又称为库生,俗称秀才。

这是功名的起点。

正式的科举考试分为三级:(1)乡试(2)会试(3)殿试。

乡试通常每三年在各省省城举行一次。

乡试取中后称为举人,第一名称为解元。

会试在乡试后的第二年春天在礼部举行。

参加会试的是举人,取中后为贡士,第一名为会元。

殿试是皇帝主试的考试,考策问。

参加殿试的是贡士,取中后统称为进士。

殿试分三甲录取。

第一甲踢进士及第,第二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身。

第一甲录取三名,第一名俗称状元,第二名俗称榜眼,第三名俗称探花,合称为三鼎甲。

以上各种考试主要是考八股文和试帖诗,考试限定由四书五经命题,考生不能有自己的见解和主张,最终成为科举考试的奴隶。

院试乡试会试殿试

府县省城京城皇宫

考场

中者名称秀才、

相公、

生员、

举人贡士进士

第一名解元会员状元

榜眼第二名

探花第三名。

秀才,举⼈,进⼠,(解元,会元,状元)秀才,举⼈,进⼠,(解元,会元,状元)(转载)秀才是古代中国对某些⼠⼤夫的称呼。

明清时,⼀般指通过了科举中院试的⽣员,属⼠⼤夫中的最基层。

秀才⼀名在隋朝科举开始以前已有。

在汉朝使⽤举察制时,由各州推举的民间⼈材称之为“秀才”。

隋朝开始开科取⼠,最初亦为取秀才。

到了唐朝初年,秀才是常科考试的⼀种。

但后来“秀才科”被废,秀才⼀词⼀度变成了读书⼈的泛称。

到了宋朝时,凡经过各地府试者,⽆论及第与否,都可以称为秀才。

故此当时有“不第秀才”之称。

明、清时,秀才是经过院试,得到⼊学资格的“⽣员”的俗称。

得到秀才资格,是进⼊⼠⼤夫阶层的最低门槛。

成为秀才即代表有了“功名”在⾝,在地⽅上受到⼀定的尊重,亦有各种特权。

例如免除差徭,见知县时不⽤下跪、知县不可随意对其⽤刑、遇公事可禀见知县等等。

秀才中部份⼈是贫穷家庭出⾝,但是得到秀才功名不⼀定可以带来财富。

只有⽣员资格的秀才并没有俸禄,若果未能通过之后的乡试中举,亦不⾜以为官。

很多秀才在功名上未能更进⼀步,只能回乡以教书等⽅法为⽣。

这些在经济上并不富裕,但在社会上地位稍⾼于平民的读书⼈被称为“穷秀才”。

在明清时的中国,秀才是地⽅⼠绅阶层的⽀柱之⼀。

在地⽅乡村中,他们代表了“知书识礼”的读书⼈。

因为他们在地⽅官吏前所有的特权,故此经常会作为⼀般平民与官府之间沟通的渠道。

遇上地⽅上的争执,或者平民要与官衙打交道,经常都要经过秀才出⾯。

⽽⼀般平民家中遇有婚丧事,或过年过节,亦有请村中秀才帮忙写对联、写祭帐等习惯。

状元是科举考试以名列第⼀者为元。

唐代举⼈赴京应礼部考试都须投状,因此称进⼠科及第的第⼀名为状元,也叫状头。

宋代以殿试⾸名称状元。

明、清会试以后,贡⼠须作殿试,分三甲取⼠,⼀甲三名,第⼀名为状元。

殿试取中的前三名进⼠,分别称为状元、榜眼、探花,合称三⿍甲。

殿试在唐代已有,⾄宋初才成为定制。

唐武则天时,试贡举之⼠⽴于殿前,门下省长官奏状,名次最⾼者置于最前,因⽽称为状头,也叫做状元。

秀才,举人,进士,(解元,会元,状元)

秀才是古代中国对某些士大夫的称呼。

明清时,一般指通过了科举中院试的生员,属士大夫中的最基层。

秀才一名在隋朝科举开始以前已有。

在汉朝使用举察制时,由各州推举的民间人材称之为“秀才”。

隋朝开始开科取士,最初亦为取秀才。

到了唐朝初年,秀才是常科考试的一种。

但后来“秀才科”被废,秀才一词一度变成了读书人的泛称。

到了宋朝时,凡经过各地府试者,无论及第与否,都可以称为秀才。

故此当时有“不第秀才”之称。

明、清时,秀才是经过院试,得到入学资格的“生员”的俗称。

得到秀才资格,是进入士大夫阶层的最低门槛。

成为秀才即代表有了“功名”在身,在地方上受到一定的尊重,亦有各种特权。

例如免除差徭,见知县时不用下跪、知县不可随意对其用刑、遇公事可禀见知县等等。

秀才中部份人是贫穷家庭出身,但是得到秀才功名不一定可以带来财富。

只有生员资格的秀才并没有俸禄,若果未能通过之后的乡试中举,亦不足以为官。

很多秀才在功名上未能更进一步,只能回乡以教书等方法为生。

这些在经济上并不富裕,但在社会上地位稍高于平民的读书人被称为“穷秀才”。

在明清时的中国,秀才是地方士

绅阶层的支柱之一。

在地方乡村中,他们代表了“知书识礼”的读书人。

因为他们在地方官吏前所有的特权,故此经常会作为一般平民与官府之间沟通的渠道。

遇上地方上的争执,或者平民要与官衙打交道,经常都要经过秀才出面。

而一般平民家中遇有婚丧事,或过年过节,亦有请村中秀才帮忙写对联、写祭帐等习惯。

状元是科举考试以名列第一者为元。

唐代举人赴京应礼部考试都须投状,因此称进士科及第的第一名为状元,也叫状头。

宋代以殿试首名称状元。

明、清会试以后,贡士须作殿试,分三甲取士,一甲三名,第一名为状元。

殿试取中的前三名进士,分别称为状元、榜眼、探花,合称三鼎甲。

殿试在唐代已有,至宋初才成为定制。

唐武则天时,试贡举之士立于殿前,门下省长官奏状,名次最高者置于最前,因而称为状头,也叫做状元。

自宋代起,沿用旧称,以殿试第一甲第一名为状元。

状元虽亦被称状头,但已不算正式名称了。

唐无榜眼,却有探花郎。

唐代新进士榜公布后,他们在曲江有盛大宴游活动,以最年少者为探花郎;原意只是戏称,与登第名次无关。

宋代初期,以第一甲第二、第三名进士为榜眼。

因为填进士榜时,状元的姓名居上端正中,二、三名分列左右,在进士榜上的位置好像人体的眼部地位,所以称作榜眼。

北宋陈若拙并无文才而取中第二名,人们都嘲笑他是「瞎榜」。

到了南宋后期,第三名进士改称为探花,于是榜眼成为第二名

的专名。

因此说,状元、榜眼、探花作为三鼎甲的三个专称,合成于南宋。

太祖以后,学校与荐举变得有名无实,科举考试却日益受重视。

明代的科举,分乡试、会试、殿试三阶段。

学校生员(秀才)每三年一次到省城参加会考,教做乡试,录取的人称为举人,第一名称为解元。

举人和国子监的监生在隔年春天到礼部应考,称为会试,录取的称为进士,第一名称为会元。

同年再由天子亲自在殿上出题测验进士,称为殿试或廷试,把会试录取的进士分为三等:一甲三人,分别称为状元、榜眼和探花;二、三甲若干人,第一名都叫传胪。

所谓「三元及第」就是指一连考了解元、会元、状元三个第一名

进士一词始于隋炀帝之设进士科进士第一名称状元,又称“魁甲”第二名称榜眼第三名称探花

宋太祖正式建立了殿试制度,即在吏部考试后,皇帝在殿廷之上主持最高一级的考试,决定录取的名单和名次。

所有及第的人于是都成了“天子门生”。

殿试后,举行皇帝宣布登科进士名次的典礼,并赐宴琼林苑,故称琼林宴。

殿试第一名称榜首,第二、三名称榜眼,一、二、三名都可称状元。

南宋以后,第一名称状元,第二名称榜眼,第三名称探花。

宋哲宗时,将进士分为经义、诗赋两科,分别举行考试,经义进士以经义定取舍,诗赋进士以诗赋定去留。

宋代的常科考试分为州府试、礼部试、殿试三级。

州府试称解试,礼部试称省试,殿试带有复杂

的性质。

宋代在正科之外,还设立恩科。

连续考十五场不中的,皇帝用“特恩”的办法,赐予本科出身。