4-1哲学思想与物质观、实践观

- 格式:ppt

- 大小:1.85 MB

- 文档页数:67

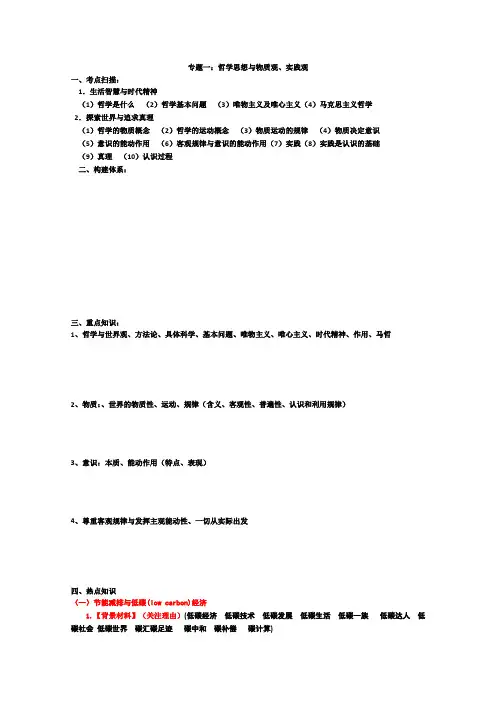

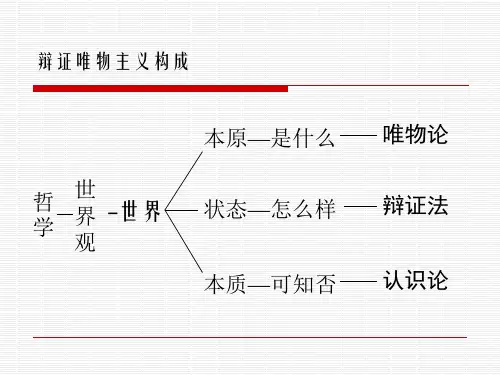

专题一:哲学思想与物质观、实践观一、考点扫描:1.生活智慧与时代精神(1)哲学是什么(2)哲学基本问题(3)唯物主义及唯心主义(4)马克思主义哲学2.探索世界与追求真理(1)哲学的物质概念(2)哲学的运动概念(3)物质运动的规律(4)物质决定意识(5)意识的能动作用(6)客观规律与意识的能动作用(7)实践(8)实践是认识的基础(9)真理(10)认识过程二、构建体系:三、重点知识:1、哲学与世界观、方法论、具体科学、基本问题、唯物主义、唯心主义、时代精神、作用、马哲2、物质:、世界的物质性、运动、规律(含义、客观性、普遍性、认识和利用规律)3、意识:本质、能动作用(特点、表现)4、尊重客观规律与发挥主观能动性、一切从实际出发四、热点知识(一)节能减排与低碳(low carbon)经济1.【背景材料】(关注理由)(低碳经济低碳技术低碳发展低碳生活低碳一族低碳达人低碳社会低碳世界碳汇碳足迹碳中和碳补偿碳计算)材料一:2010年1月20日中国经济时报报道:近期全球气候出现大异常,北半球受到强烈寒流和创纪录的大雪侵袭,从韩国到俄罗斯,从西欧到美国,都因酷寒和暴雪而交通瘫痪,中国也遭遇了寒潮。

赤道地带和南半球则暴雨不断,造成肯尼亚、澳洲和巴西发生洪水和泥石流。

全球接连遭受气候变暖带来的极端天气肆虐。

人类既是受害者,又是肇事者。

材料二:世界科学家已经达成共识:人类活动排放的温室气体是导致全球气候变暖的主要因素。

随着全球气候变暖对人类生存和发展的严峻挑战,随着能源使用带来的环境问题及其诱因不断为人们所认识,“低碳经济”、“低碳技术”、“低碳发展”、“低碳生活方式”、“低碳社会”等一系列新概念和新政策应运而生。

人们试图通过低碳经济模式与低碳生活方式,实现社会可持续发展。

(1)结合材料,说明尊重客观规律与发挥主观能动性的关系。

(2)根据材料,运用“探究世界的本质”的相关知识,说明应该如何处理人类与自然界之间的关系。

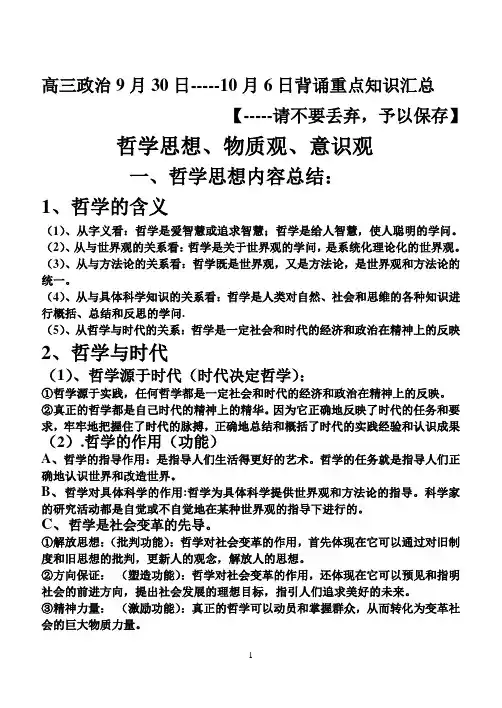

高三政治9月30日-----10月6日背诵重点知识汇总【-----请不要丢弃,予以保存】哲学思想、物质观、意识观一、哲学思想内容总结:1、哲学的含义(1)、从字义看:哲学是爱智慧或追求智慧;哲学是给人智慧,使人聪明的学问。

(2)、从与世界观的关系看:哲学是关于世界观的学问,是系统化理论化的世界观。

(3)、从与方法论的关系看:哲学既是世界观,又是方法论,是世界观和方法论的统一。

(4)、从与具体科学知识的关系看:哲学是人类对自然、社会和思维的各种知识进行概括、总结和反思的学问.(5)、从哲学与时代的关系:哲学是一定社会和时代的经济和政治在精神上的反映2、哲学与时代(1)、哲学源于时代(时代决定哲学):①哲学源于实践,任何哲学都是一定社会和时代的经济和政治在精神上的反映。

②真正的哲学都是自己时代的精神上的精华。

因为它正确地反映了时代的任务和要求,牢牢地把握住了时代的脉搏,正确地总结和概括了时代的实践经验和认识成果(2).哲学的作用(功能)A、哲学的指导作用:是指导人们生活得更好的艺术。

哲学的任务就是指导人们正确地认识世界和改造世界。

B、哲学对具体科学的作用:哲学为具体科学提供世界观和方法论的指导。

科学家的研究活动都是自觉或不自觉地在某种世界观的指导下进行的。

C、哲学是社会变革的先导。

①解放思想:(批判功能):哲学对社会变革的作用,首先体现在它可以通过对旧制度和旧思想的批判,更新人的观念,解放人的思想。

②方向保证:(塑造功能):哲学对社会变革的作用,还体现在它可以预见和指明社会的前进方向,提出社会发展的理想目标,指引人们追求美好的未来。

③精神力量:(激励功能):真正的哲学可以动员和掌握群众,从而转化为变革社会的巨大物质力量。

3、思维和存在的关系是什么?P10---114、为什么思维和存在的关系问题是哲学的基本问题?P11-125、唯物主义和唯心主义的分歧时什么?两者的基本观点是什么?P126、古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义的观点、进步性、局限性是什么?P127、主观唯心主义和客观唯心主义的基本观点?P138、马克思主义哲学的基本特征(新教材)P20(1)科学的实践观。

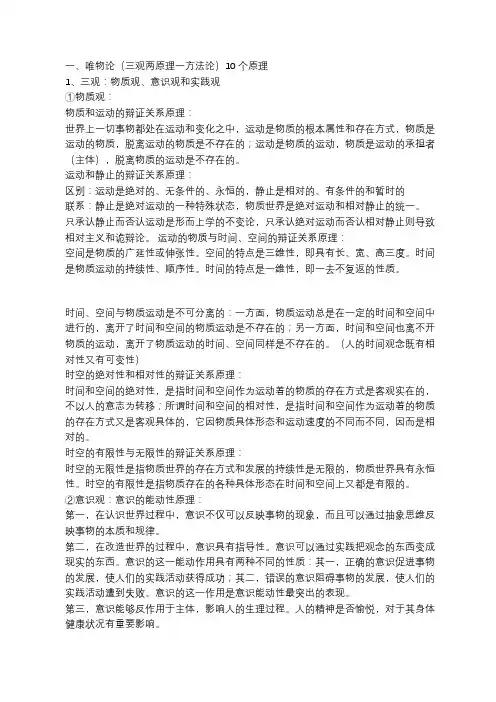

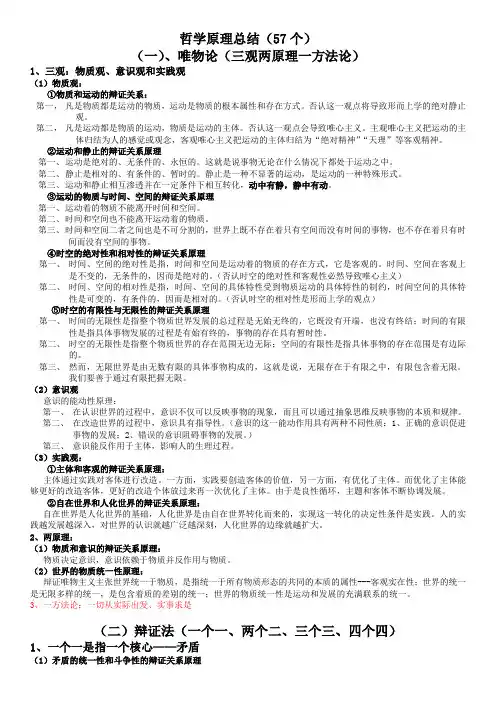

一、唯物论(三观两原理一方法论)10个原理1、三观:物质观、意识观和实践观①物质观:物质和运动的辩证关系原理:世界上一切事物都处在运动和变化之中,运动是物质的根本属性和存在方式,物质是运动的物质,脱离运动的物质是不存在的;运动是物质的运动,物质是运动的承担者(主体),脱离物质的运动是不存在的。

运动和静止的辩证关系原理:区别:运动是绝对的、无条件的、永恒的,静止是相对的、有条件的和暂时的联系:静止是绝对运动的一种特殊状态,物质世界是绝对运动和相对静止的统一。

只承认静止而否认运动是形而上学的不变论,只承认绝对运动而否认相对静止则导致相对主义和诡辩论。

运动的物质与时间、空间的辩证关系原理:空间是物质的广延性或伸张性。

空间的特点是三维性,即具有长、宽、高三度。

时间是物质运动的持续性、顺序性。

时间的特点是一维性,即一去不复返的性质。

时间、空间与物质运动是不可分离的:一方面,物质运动总是在一定的时间和空间中进行的,离开了时间和空间的物质运动是不存在的;另一方面,时间和空间也离不开物质的运动,离开了物质运动的时间、空间同样是不存在的。

(人的时间观念既有相对性又有可变性)时空的绝对性和相对性的辩证关系原理:时间和空间的绝对性,是指时间和空间作为运动着的物质的存在方式是客观实在的,不以人的意志为转移;所谓时间和空间的相对性,是指时间和空间作为运动着的物质的存在方式又是客观具体的,它因物质具体形态和运动速度的不同而不同,因而是相对的。

时空的有限性与无限性的辩证关系原理:时空的无限性是指物质世界的存在方式和发展的持续性是无限的,物质世界具有永恒性。

时空的有限性是指物质存在的各种具体形态在时间和空间上又都是有限的。

②意识观:意识的能动性原理:第一,在认识世界过程中,意识不仅可以反映事物的现象,而且可以通过抽象思维反映事物的本质和规律。

第二,在改造世界的过程中,意识具有指导性。

意识可以通过实践把观念的东西变成现实的东西。

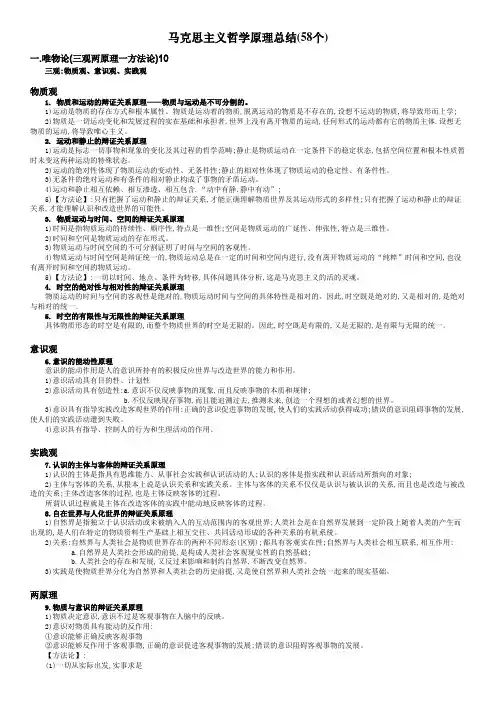

马克思主义哲学原理总结(58个)一.唯物论(三观两原理一方法论)10三观:物质观、意识观、实践观物质观1. 物质和运动的辩证关系原理——物质与运动是不可分割的。

1)运动是物质的存在方式和根本属性。

物质是运动着的物质,脱离运动的物质是不存在的,设想不运动的物质,将导致形而上学;2)物质是一切运动变化和发展过程的实在基础和承担者,世界上没有离开物质的运动,任何形式的运动都有它的物质主体,设想无物质的运动,将导致唯心主义。

2. 运动和静止的辩证关系原理1)运动是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴;静止是物质运动在一定条件下的稳定状态,包括空间位置和根本性质暂时未变这两种运动的特殊状态。

2)运动的绝对性体现了物质运动的变动性、无条件性;静止的相对性体现了物质运动的稳定性、有条件性。

3)无条件的绝对运动和有条件的相对静止构成了事物的矛盾运动。

4)运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含,“动中有静,静中有动”;5)【方法论】:只有把握了运动和静止的辩证关系,才能正确理解物质世界及其运动形式的多样性;只有把握了运动和静止的辩证关系,才能理解认识和改造世界的可能性。

3. 物质运动与时间、空间的辩证关系原理1)时间是指物质运动的持续性、顺序性,特点是一维性;空间是物质运动的广延性、伸张性,特点是三维性。

2)时间和空间是物质运动的存在形式。

3)物质运动与时间空间的不可分割证明了时间与空间的客观性。

4)物质运动与时间空间是辩证统一的,物质运动总是在一定的时间和空间内进行,没有离开物质运动的“纯粹”时间和空间,也没有离开时间和空间的物质运动。

5)【方法论】:一切以时间、地点、条件为转移,具体问题具体分析,这是马克思主义的活的灵魂。

4. 时空的绝对性与相对性的辩证关系原理物质运动的时间与空间的客观性是绝对的,物质运动时间与空间的具体特性是相对的。

因此,时空既是绝对的,又是相对的,是绝对与相对的统一。

5. 时空的有限性与无限性的辩证关系原理具体物质形态的时空是有限的,而整个物质世界的时空是无限的。

哲学原理总结(57个)(一)、唯物论(三观两原理一方法论)1、三观:物质观、意识观和实践观(1)物质观:①物质和运动的辩证关系:第一,凡是物质都是运动的物质,运动是物质的根本属性和存在方式。

否认这一观点将导致形而上学的绝对静止观。

第二,凡是运动都是物质的运动,物质是运动的主体。

否认这一观点会导致唯心主义。

主观唯心主义把运动的主体归结为人的感觉或观念,客观唯心主义把运动的主体归结为“绝对精神”“天理”等客观精神。

②运动和静止的辩证关系原理第一、运动是绝对的、无条件的、永恒的。

这就是说事物无论在什么情况下都处于运动之中。

第二、静止是相对的、有条件的、暂时的。

静止是一种不显著的运动,是运动的一种特殊形式。

第三、运动和静止相互渗透并在一定条件下相互转化,动中有静,静中有动。

③运动的物质与时间、空间的辩证关系原理第一、运动着的物质不能离开时间和空间。

第二、时间和空间也不能离开运动着的物质。

第三、时间和空间二者之间也是不可分割的,世界上既不存在着只有空间而没有时间的事物,也不存在着只有时间而没有空间的事物。

④时空的绝对性和相对性的辩证关系原理第一、时间、空间的绝对性是指,时间和空间是运动着的物质的存在方式,它是客观的。

时间、空间在客观上是不变的,无条件的,因而是绝对的。

(否认时空的绝对性和客观性必然导致唯心主义)第二、时间、空间的相对性是指,时间、空间的具体特性受到物质运动的具体特性的制约,时间空间的具体特性是可变的,有条件的,因而是相对的。

(否认时空的相对性是形而上学的观点)⑤时空的有限性与无限性的辩证关系原理第一、时间的无限性是指整个物质世界发展的总过程是无始无终的,它既没有开端,也没有终结;时间的有限性是指具体事物发展的过程是有始有终的,事物的存在具有暂时性。

第二、时空的无限性是指整个物质世界的存在范围无边无际;空间的有限性是指具体事物的存在范围是有边际的。

第三、然而,无限世界是由无数有限的具体事物构成的,这就是说,无限存在于有限之中,有限包含着无限。

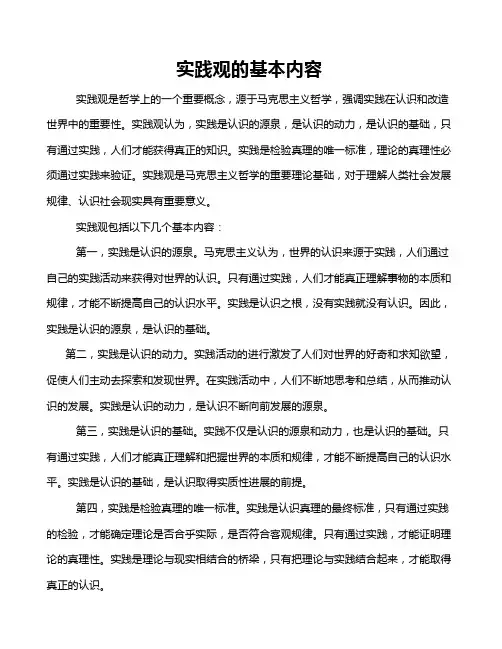

实践观的基本内容实践观是哲学上的一个重要概念,源于马克思主义哲学,强调实践在认识和改造世界中的重要性。

实践观认为,实践是认识的源泉,是认识的动力,是认识的基础,只有通过实践,人们才能获得真正的知识。

实践是检验真理的唯一标准,理论的真理性必须通过实践来验证。

实践观是马克思主义哲学的重要理论基础,对于理解人类社会发展规律、认识社会现实具有重要意义。

实践观包括以下几个基本内容:第一,实践是认识的源泉。

马克思主义认为,世界的认识来源于实践,人们通过自己的实践活动来获得对世界的认识。

只有通过实践,人们才能真正理解事物的本质和规律,才能不断提高自己的认识水平。

实践是认识之根,没有实践就没有认识。

因此,实践是认识的源泉,是认识的基础。

第二,实践是认识的动力。

实践活动的进行激发了人们对世界的好奇和求知欲望,促使人们主动去探索和发现世界。

在实践活动中,人们不断地思考和总结,从而推动认识的发展。

实践是认识的动力,是认识不断向前发展的源泉。

第三,实践是认识的基础。

实践不仅是认识的源泉和动力,也是认识的基础。

只有通过实践,人们才能真正理解和把握世界的本质和规律,才能不断提高自己的认识水平。

实践是认识的基础,是认识取得实质性进展的前提。

第四,实践是检验真理的唯一标准。

实践是认识真理的最终标准,只有通过实践的检验,才能确定理论是否合乎实际,是否符合客观规律。

只有通过实践,才能证明理论的真理性。

实践是理论与现实相结合的桥梁,只有把理论与实践结合起来,才能取得真正的认识。

总之,实践观是马克思主义哲学的核心观点之一,强调实践在认识和改造世界中的重要性。

实践观认为,实践是认识的源泉,是认识的动力,是认识的基础,只有通过实践,人们才能获得真正的知识。

实践是检验真理的唯一标准,只有通过实践的检验,才能确定理论是否符合实际。

实践观对于理解人类社会发展规律、认识社会现实具有重要意义,是马克思主义哲学的重要理论基础。

本单元讲述马克思主义哲学的物质观和实践观,是全书主题的展开,在整本教材中具有重要地位。

本单元的核心是:如何看待我们周围的世界。

从物质与意识的辩证关系入手,分析物质和意识的辩证关系;实践和认识的辩证关系,在实践中探索和发现真理。

本单元知识较为抽象,应注意培养学生自觉运用马克思主义的物质观分析宇宙一切事物、现象的能力。

锻炼学生理论联系实际的能力,培养学生正确认识世界的本质,并能够自觉地按客观规律办事的能力。

通过学习,树立马克思主义辩证唯物主义的科学物质观,鲜明的反对上帝或神灵创世说。

作者: 辛世俊

出版物刊名: 华中师范大学学报:人文社会科学版

页码: 24-29页

主题词: 马克思主义哲学;物质观;实践观;实践活动;实践主体;外部世界;认识论;社会物质生活条件;唯物主义哲学;旧唯物主义

摘要: <正> 物质观是马克思主义哲学的理论基石,实践观则是马克恩主义哲学的显著特征。

它们在马克思主义哲学中的这种特殊地位决定它们的关系必然是十分密切的。

但在近年来的哲学研究中却有一种把二者割裂开来的倾向,或者离开物质片面地强调实践的地位和作用,或者离开实践片面地强调物质的地位和作用,尤以前者为最甚。

笔者认为,马克思主义哲学的物质观和实践观是辩证统一的。

离开马克思主义哲学的物质观就不可能正确地理解实践,从而也就没有理由说实践性是马克思主义哲学的显著特征。

反过来看,脱离实践的观点,也不能正确地理解物质,从而也就没有理由说物质是马克思主义哲学。