第4章 过程系统的动态模拟分解

- 格式:ppt

- 大小:307.00 KB

- 文档页数:28

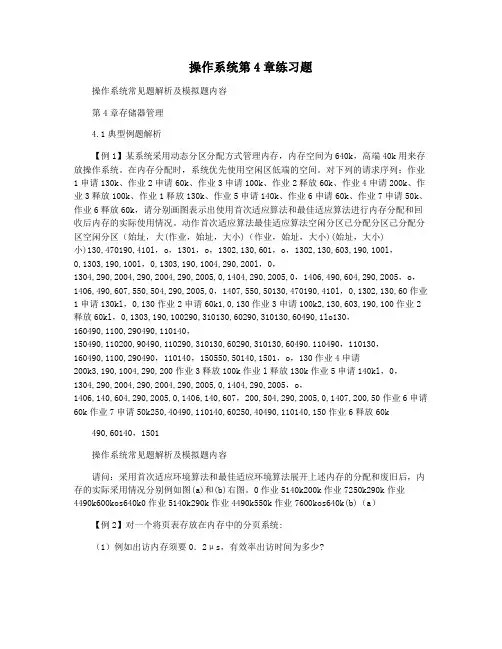

操作系统第4章练习题操作系统常见题解析及模拟题内容第4章存储器管理4.1典型例题解析【例1】某系统采用动态分区分配方式管理内存,内存空间为640k,高端40k用来存放操作系统。

在内存分配时,系统优先使用空闲区低端的空间。

对下列的请求序列:作业1申请130k、作业2申请60k、作业3申请100k、作业2释放60k、作业4申请200k、作业3释放100k、作业1释放130k、作业5申请140k、作业6申请60k、作业7申请50k、作业6释放60k,请分别画图表示出使用首次适应算法和最佳适应算法进行内存分配和回收后内存的实际使用情况。

动作首次适应算法最佳适应算法空闲分区已分配分区己分配分区空闲分区(始址,大(作业,始址,大小)(作业,始址,大小)(始址,大小)小)130,470190,410l,o,1301,o,1302,130,601,o,1302,130,603,190,100l,0,1303,190,100l,0,1303,190,1004,290,200l,0,1304,290,2004,290,2004,290,2005,0,1404,290,2005,0,1406,490,604,290,2005,o,1406,490,607,550,504,290,2005,0,1407,550,50130,470190,410l,0,1302,130,60作业1申请130kl,0,130作业2申请60k1,0,130作业3申请100k2,130,603,190,100作业2释放60kl,0,1303,190,100290,310130,60290,310130,60490,1lo130,160490,1100,290490,110140,150490,110200,90490,110290,310130,60290,310130,60490.110490,110130,160490,1100,290490,110140,150550,50140,1501,o,130作业4申请200k3,190,1004,290,200作业3释放100k作业l释放130k作业5申请140kl,0,1304,290,2004,290,2004,290,2005,0,1404,290,2005,o,1406,140,604,290,2005,0,1406,140,607,200,504,290,2005,0,1407,200,50作业6申请60k作业7申请50k250,40490,110140,60250,40490,110140,150作业6释放60k490,60140,1501操作系统常见题解析及模拟题内容请问:采用首次适应环境算法和最佳适应环境算法展开上述内存的分配和废旧后,内存的实际采用情况分别例如图(a)和(b)右图。

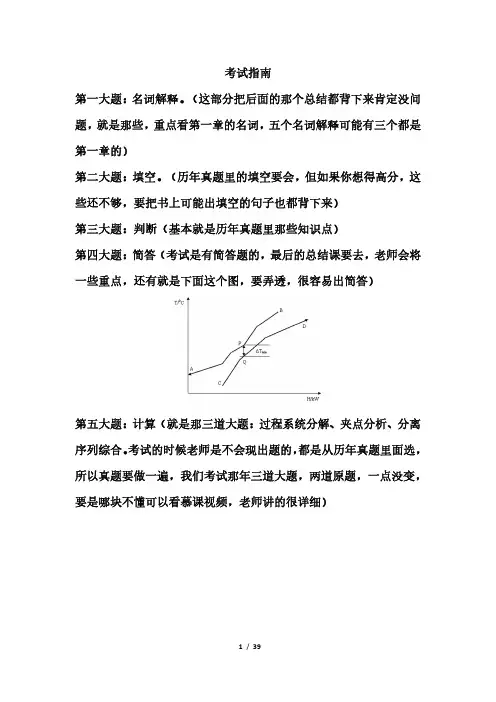

自动控制原理(二)_华中科技大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.死区特性可减小稳态误差。

参考答案:错误2.已知两系统的传递函数分别为W1(s)和W2(s),两子系统串联联结和并联连接时,系统的传递函数阵分别为:()【图片】【图片】【图片】参考答案:_3.对于线性定常系统,可控性与可达性是等价的。

参考答案:正确4.对于线性离散控制系统,可以直接应用连续系统劳斯判据判断系统稳定性。

()参考答案:错误5.判断以下二次型函数的符号性质:【图片】参考答案:负定6.只要系统可观,则可用输出反馈(至状态微分)任意配置闭环极点使系统稳定。

参考答案:正确7.描述函数法主要研究自持震荡参考答案:正确8.具有饱和非线性元件的非线性控制系统如下图所示,下列说法正确的是:()【图片】参考答案:当K=5时,系统稳定_当K=15时,系统自振荡频率为_当K=10时,系统存在稳定振荡点9.已知【图片】的拉氏变换为【图片】, 求【图片】的Z变换。

()参考答案:_10.某离散控制系统【图片】(单位反馈T=0.1)当输入r(t)=t时.该系统稳态误差为∞。

参考答案:错误11.相轨迹振荡趋于原点,该奇点为。

参考答案:稳定焦点12.采样系统的闭环极点在Z平面上的分布对系统的动态响应起着决定性作用,采样系统的暂态特性主要由闭环脉冲传递函数的极点来确定。

()参考答案:正确13.非线性系统自持振荡与有关。

参考答案:系统结构和参数14.设闭环离散系统如图所示,其中采样周期为【图片】。

【图片】则下列说法正确的是()参考答案:作用下的稳态误差为_作用下的稳态误差为15.对于下述系统的能控能观分解后的各子系统(特征值、和互异),以下说法正确的是:【图片】参考答案:x1。

x2-x3-x4子系统状态完全能控_x5子系统状态完全不能控16.状态反馈既不改变系统的可控性也不改变系统的可观性参考答案:错误17.对非线性系统:【图片】【图片】其在原点处渐进稳定,但不是大范围渐进稳定的。

化工过程分析与合成课程教学大纲一、课程的基本信息适应对象:化学工程与工艺、课程代码:41E01016学时分配:32赋予学分:2学分先修课程:高等数学、化工原理、化工设备机械基础、化学反应工程后续课程:化工设计、化工过程开发二、课程性质与任务1课程性质:《化工过程分析与合成》课程是一门具有综合性、应用性、研究性特色的化工类专业主干课程,以科学研究的方法论为主线,培养成人教育学生将实践经验与所学知识相结合分析和解决工程问题的能力。

2课程任务:通过本课程教学,使学生在学习了化工原理、化工热力学、化学反应工程等课程的基础上,学会以系统工程的方法来处理化工过程的分析与合成问题。

三、教学目的与要求本课程以科学研究的方法论为主线,培养学生将实践经验与所学知识相结合、分析和解决工程问题的能力。

通过本课程的学习,使学生掌握将实验室研究成果(新工艺、新产品等)实现工业化的主要方法,掌握化工过程及系统工程的发展概况;氨合成工艺介绍了化工过程系统稳态模拟方法及其分析求解方法;化工过程系统动态模拟的特性、方法及数学处理;化工过程系统的优化和求解方法;化工生产过程操作工况调优的数学模型及调优计算,以及人工神经元网络的基础知识;间歇化工过程的基本概念、模型化方法及设计优化;换热网络的合成及其夹点技术进行了全面的介绍;分离塔序列合成的方法等环节的过程研究。

通过列举大量化工过程开发的实例,让学生了解正确的理论指导、科学的实验方法、以及工艺与工程相结合的工程观念在化工过程开发中的重要作用。

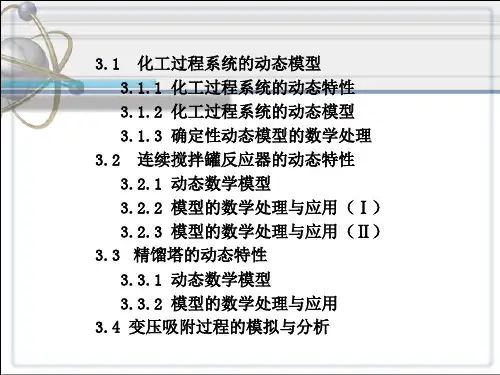

四、教学内容与安排第一章绪论(课堂讲授学时:2)1.1 化工过程1.2 化工过程生产操作控制1.3 化工过程的分析与合成1.4 化工过程模拟系统1.5 化工企业CIPS技术第二章化工过程系统稳态模拟与分析(课堂讲授学时:4)2.1 典型的稳态模拟与分析问题2.2 过程系统模拟的三类问题及三种基本方法2.3 过程系统模拟的序贯模块法2.4 过程系统模拟的面向方程法2.5 过程系统模拟的联立模块法2.6 氨合成工艺流程的模拟与分析第三章化工过程系统动态模拟与分析(课堂讲授学时:4)3.1 化工过程系统的动态模型3.2 连续搅拌罐反应器的动态特性3.3 精馏塔的动态特性第四章化工过程系统的优化(课堂讲授学时:4)4.1 概述4.2 化工过程系统优化问题基本概念4.3 化工过程系统最优化问题的类型4.4 化工过程中的线性规划问题4.5 化工过程中非线性规划问题的解析求解4.6 化工过程中非线性规划问题的数值求解第五章化工生产过程操作工况调优(课堂讲授学时:2)5.1 化工生产过程操作工况调优的作用与意义5.2 化工生产过程操作工况离线调优的方法第六章间歇化工过程(课堂讲授学时:6)6.1 间歇过程与连续过程6.2 过程动态模型及模拟6.3 间歇过程的最优时间表6.4 多产品间歇过程的设备设计与优化第七章换热网络合成(课堂讲授学时:4)7.1 化工生产流程中换热网络的作用和意义7.2 换热网络合成问题7.3 换热网络合成--夹点技术7.4 夹点法设计能量最优的换热网络第八章分离塔序列的综合(课堂讲授学时:6)8.1 精馏塔分离序列综合概况8.2 分离序列综合的基本概念8.3 动态规划法8.4 分离度系数有序探试法8.5 相对费用函数法8.6 分离序列综合过程的评价五、教学设备和设施多媒体教室、黑板、黑板笔六、课程考核与评估期末闭卷考试,考试时间100min。

化工原理课程设计 柴诚敬一、课程目标知识目标:1. 理解并掌握化工原理的基本概念,如流体力学、热力学、传质与传热等;2. 学会运用化学工程的基本原理分析典型化工过程中的现象与问题;3. 掌握化工流程设计的基本方法和步骤,能结合实际案例进行流程分析与优化。

技能目标:1. 能够运用数学工具解决化工过程中的计算问题,如物料平衡、能量平衡等;2. 培养学生运用实验、图表、模拟等方法对化工过程进行研究和评价的能力;3. 培养学生团队协作、沟通表达及解决实际问题的能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对化工原理学科的兴趣和热爱,激发学习积极性;2. 增强学生的环保意识,使其认识到化工过程对环境的影响及责任感;3. 培养学生严谨、求实的科学态度,提高其创新意识和实践能力。

本课程针对高年级学生,结合化工原理课程性质,注重理论与实践相结合,旨在培养学生运用基本原理解决实际问题的能力。

教学要求以学生为中心,注重启发式教学,激发学生的主动性和创造性。

课程目标分解为具体学习成果,以便于后续教学设计和评估。

通过本课程的学习,使学生能够全面掌握化工原理知识,为未来从事化工领域工作打下坚实基础。

二、教学内容本章节教学内容主要包括:1. 化工流体力学基础:流体静力学、流体动力学、流体阻力与流动形态等;参考教材第二章:流体力学基础。

2. 热力学原理及应用:热力学第一定律、第二定律,以及理想气体、实际气体的热力学性质;参考教材第三章:热力学原理及其在化工中的应用。

3. 传质与传热过程:质量传递、热量传递的基本原理,以及相应的传递速率计算;参考教材第四章:传质与传热。

4. 化工过程模拟与优化:介绍化工过程模拟的基本方法,如流程模拟、动态模拟等,以及优化策略;参考教材第五章:化工过程模拟与优化。

5. 典型化工单元操作:分析各类单元操作的基本原理及设备选型,如反应器、塔器、换热器等;参考教材第六章:典型化工单元操作。

教学大纲安排如下:第一周:化工流体力学基础;第二周:热力学原理及应用;第三周:传质与传热过程;第四周:化工过程模拟与优化;第五周:典型化工单元操作。

通用技术必修技术与设计2第三章系统及其设计第一节认识系统教学背景党的二十大报告指出,“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。

必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略”。

通用技术是一门与科学技术息息相关的学科。

回顾人类的发展历程,从石器时代、青铜时代、蒸汽机时代直到当今的信息时代,技术进步改变着人类的生活和生产方式。

我们的生活、工作、生产处处都要用到技术,例如我们手中拿的圆珠笔和钢笔就是多次技术改造的结果,使我们足不出户就可以了解世界的电视机也是技术发明的成果。

认识技术、善用技术,已成为现代人必须具备的素质。

教学目标:理解系统的含义,知道系统的组成:系统、子系统和元素。

了解系统的分类,理解系统的主要特性。

通过案例分析,从技术应用的角度理解系统的含义。

经历将基础知识应用于技术实践和创新的过程,同学们会养成实事求是、精益求精的习惯,能运用规范的技术语言和设计制作方法去解决一些实际的技术问题。

教材分析这节课学生首次接触到系统这一概念,这对学生全面、正确地认识系统十分重要,为进一步掌握系统的方法,用系统的观点分析问题,进行系统的优化和设计,打下了坚实的基础。

学情分析:经过前面的学习,学生已经学习了流程、结构,对系统的认识难免是抽象、复杂、难懂。

事实上,学生在日常生活中已经有意无意地运用了系统的思想和方法解决问题,只不过他们缺少一定的理论依据,并不了解自己这样做的原因是什么。

教学重难点:重点:从技术应用的角度,理解系统的含义和主要特性。

难点:通过对简单技术系统的分析,理解系统的主要特性。

教学策略:本节课教学主要由教师通过实物图片和多媒体手段设置学习情境,并加以引导,让学生在过程中自主探究、自主建构设计原则知识并形成能力。

教学准备:展示用的图片、其他技术产品、多媒体课件。

教学过程:情景导入:老师:本节课我们学习通用技术必修技术与设计2第三章系统及其设计第一节认识系统。

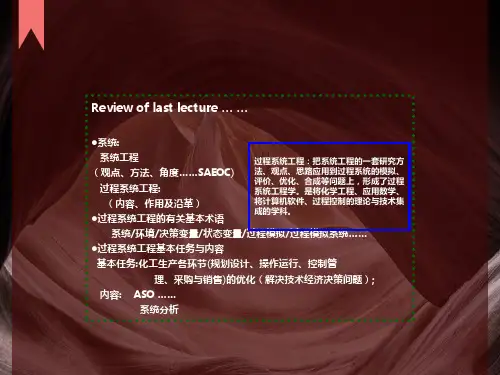

《化工过程分析与合成》教学大纲一、课程信息课程名:化工过程分析与合成(Analysis and synthesis of chemical Process)学时:51学分:3适用专业: 化工类各专业(包括制药工程、生物工程、冶金工程、轻化工程、食品工程及高分子材料等)开课单位:化工学院化工系开课学期:三年级下期(春季)二、课程的性质、任务和目的课程性质:必修(化学工程与工艺专业),选修(制药、生物工程、环境工程、轻工、食品、高分子材料等专业)课程说明(性质、目的和任务):化学工程与工艺专业的专业核心课,也适合化工类其他专业尤其是生物工程、制药工程和冶金工程的学生选修。

本课程以化工过程系统为研究对象,使学生初步掌握对过程进行模拟、分析、优化和合成的系统工程方法,培养综合运用化工基础知识和专业知识处理实际问题的能力。

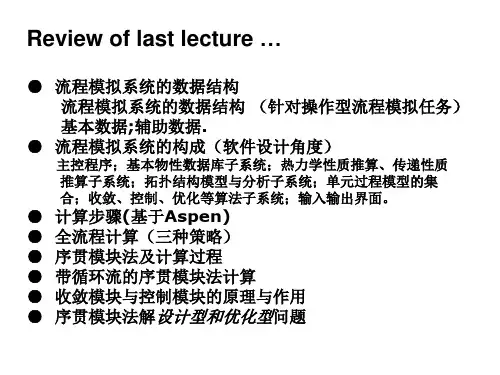

三、教学基本要求1.掌握过程系统的概念,过程系统分析与合成的基本概念、基本原理与方法;2.掌握过程系统稳态模型、动态模型建立的基本原理,熟悉过程系统模拟与优化的基本步骤与方法,掌握分离序列合成方法,熟练运行夹点技术进行换热网络合成;3.理解过程系统稳态模型、动态模型求解算法,明确过程系统操作调优的原理、步骤和方法。

明确间歇系统模拟、优化与合成的特殊性;4.了解过程系统对象的特性,学科的发展,该领域的前沿及与其它学科的关系。

四、教学内容及学时分配第1章:化工过程及系统工程的发展概况(2学时);第2章*:化工过程系统稳态模拟及其分析求解方法:过程系统模拟的序贯模块法、面向方程法以及联立模块法;以氨合成工艺为例说明模拟与分析方法的应用(8学时);第3章*:化工过程系统动态模拟的特性、方法、数学处理及应用:化工过程系统的动态模型,连续搅拌罐反应器和精馏塔的动态特性(8学时);第4章*:化工过程系统的优化:化工过程系统优化问题的基本概念,化工过程系统最优化问题的类型,化工过程中的线性规划问题及非线性规划问题(8学时);第5章*:化工生产过程操作工况调优的数学模型及调优计算,人工神经元网络的基础知识(6学时);第6章:间歇化工过程的基本概念、模型化方法及设计优化(6学时)第7章*:换热网络的合成、能量最优网络的夹点技术设计法、实际工程项目的换热网络合成(8学时);第8章:分离塔序列合成的基本概念及方法(5学时)。

反应器单元模拟课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握反应器单元的基本原理和数学模型;2. 帮助学生理解反应器单元模拟的过程和方法;3. 引导学生掌握反应器单元操作参数对模拟结果的影响。

技能目标:1. 培养学生运用所学知识进行反应器单元模拟的能力;2. 提高学生分析问题、解决问题的能力;3. 培养学生利用计算机软件进行模拟操作的技能。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对化学工程学科的兴趣,增强其学习动力;2. 引导学生认识到反应器单元模拟在实际工程中的应用价值;3. 培养学生的团队协作精神,使其在合作中共同成长。

课程性质:本课程为化学工程与工艺专业核心课程,以实际反应器单元操作为背景,结合理论教学和实验操作,培养学生的实际工程能力。

学生特点:学生已具备一定的化学基础和工程观念,具有较强的学习能力和动手能力。

教学要求:教师需采用理论教学与实践操作相结合的方式,充分调动学生的积极性,注重培养学生的实际操作能力和团队协作能力。

通过本课程的学习,使学生能够将所学知识应用于实际工程问题的解决。

在教学过程中,将课程目标分解为具体的学习成果,以便于教学设计和评估。

二、教学内容1. 反应器单元基本原理:包括反应器类型、反应动力学、质量与能量守恒原理等;教材章节:第二章第一节2. 反应器数学模型:介绍连续搅拌釜反应器、管式反应器等常见反应器的数学模型;教材章节:第二章第二节3. 反应器模拟方法:阐述反应器模拟的常见方法,如稳态模拟、动态模拟等;教材章节:第二章第三节4. 反应器操作参数对模拟结果的影响:分析反应温度、压力、搅拌速度等操作参数对模拟结果的影响;教材章节:第二章第四节5. 计算机模拟软件应用:介绍Aspen Plus、HYSYS等模拟软件在反应器单元模拟中的应用;教材章节:第三章第一节6. 实际案例分析:分析典型反应器单元操作案例,使学生了解实际工程中的模拟过程;教材章节:第三章第二节7. 实践操作:组织学生进行反应器单元模拟的实践操作,巩固所学知识。