新感觉派

- 格式:doc

- 大小:70.50 KB

- 文档页数:3

新感觉派小说名词解释

新感觉派小说是二十世纪初期欧美现代主义文学运动的一种代表形式,主要出现在20世纪初的英国以及其它西方国家。

该

文学流派通过描写人物的感官体验和内心情感来传递对现实世界的独特看法和批评。

新感觉派小说以其对感官和感受的准确描写而闻名,作者试图以一种直观的方式呈现出人类五官的感觉体验,同时强调探索人类内心深处的感受和感情。

这种文学风格通过强调人物的感官体验,揭示内心情感和思维活动,以及对环境和现实世界的感知来定义人物形象。

在新感觉派小说中,作家采用了一系列创新的文学技巧和手法,如意识流、无意识写作、内心独白等等。

意识流是一种将人物内心的思维、情感和感知过程直接呈现出来的手法,通过模拟人类思维的流动性和不连贯性来创造出一种更为真实的叙述形式。

无意识写作则是一种借鉴弗洛伊德心理学理论的创作手法,试图通过笔墨和语言的流动性来呈现人类的无意识思维和情感。

新感觉派小说具有一种挑战传统叙事方式和描写手法的倾向,试图打破传统小说的线性结构和情节发展。

作者通过呈现人类内心的思维、感知、情感和未知的一面,使读者有机会体验到一种全新的文学感受。

这种体验强调了人类内心世界的复杂性和深度,同时也暗示了现实世界的多变和不可捉摸性。

尽管新感觉派小说在当时引起了一定的争议和批评,但它对之后的现代文学发展产生了重要影响。

它开创了一种全新的文学

风格和写作手法,为后来的现代主义文学作品打下了坚实的基础。

它改变了人们对小说写作的认识和期待,对文学史产生了深远的影响。

浅析新感觉派小说的艺术特征【摘要】新感觉派小说是20世纪初期兴起的一种文学流派,它在艺术表达上有着独特的特征。

本文通过对新感觉派小说的艺术特征进行浅析,旨在揭示这一文学流派的独特之处。

感官体验的表达方式是新感觉派小说的重要特征之一,作家通过对感官的细致描写来唤起读者的感受。

与此新感觉派小说也强调主观意识的表达,试图呈现人类内心深处的情感和思想。

对现实的审美化和意象的重要性也是新感觉派小说的显著特点,作家通过独特的语言运用来营造出一种独特的艺术氛围。

新感觉派小说对20世纪文学产生了深远的影响,开拓了文学表达的新领域,为后世作家提供了丰富的创作启示。

【关键词】新感觉派小说、艺术特征、感官体验、主观意识、现实审美化、意象、语言运用、影响。

1. 引言1.1 新感觉派小说的发展背景新感觉派小说是20世纪初出现的一种文学流派,它的发展背景主要受到欧洲艺术和思想的影响。

在19世纪末和20世纪初,欧洲各国文学界出现了一股强烈的反传统、反理性的文学潮流,这一潮流被称为“新感觉主义”。

新感觉主义强调感官体验、直觉和情感,试图摆脱现实主义文学的束缚,追求表现内心深处的情感和意象。

这种潮流在文学领域表现为新感觉派小说。

新感觉派小说的发展背景还包括20世纪初现代主义运动的兴起。

现代主义文学强调个体的主观意识和体验,拒绝传统的叙事结构和价值观念。

新感觉派小说在这样的背景下崛起,表现出对传统文学形式的挑战和突破,追求更加个性化、直观化的艺术表达方式。

新感觉派小说的发展背景是多方面的,包括新感觉主义思潮和现代主义文学运动的影响。

在这样的背景下,新感觉派小说展现出独特的艺术特征和审美追求,成为20世纪文学史上的一种重要文学流派。

2. 正文2.1 感官体验的表达方式新感觉派小说在表达感官体验方面具有独特的方式。

它们通过细致入微的描写和锐利的感知,让读者仿佛身临其境般地感受到小说中所描绘的场景和情感。

这种表达方式常常体现在作品的情节安排和语言运用上。

新感觉派的名词解释新感觉派是指20世纪末至21世纪初,中国电影领域涌现出的一批独立电影制作人和导演群体,他们对于传统电影语言进行了颠覆和重构,以革命性的方式表达个人的内心感觉和思想体验。

新感觉派的电影作品以其尖锐的观察力、奇特的表现方式和深刻的思考引起了广泛的关注和讨论。

新感觉派的名词解释首先可以从两个方面进行解读。

一是“新感觉”,即新的情感和感受的表达方式。

新感觉派的电影作品通常以视觉冲击和情感共鸣为特点,通过对细节的敏锐观察和独特的表现手法来唤起观众的直观感官体验。

他们在影片中运用大量的特写镜头、节奏的加速和减慢、音乐的渲染等手段来突破传统电影的叙事方式,让观众感受到截然不同的情感和感受。

另一个方面是“派”,即一群有共同创作理念和风格的电影人聚合形成的群体。

新感觉派的导演们都具有自己独特的电影风格,但又互相影响和借鉴,形成了一种独特的创作氛围和共同探索的方向。

他们通常对传统的电影语言和艺术形式持批判态度,强调个体的独立性和自由创作,同时也注重挖掘和探索中国的当代社会现实和人性。

新感觉派的作品主题和风格广泛多样,包括对社会底层人群和边缘群体的关注,对城市化和现代化进程的反思,对性别、身份和文化传统的思考等。

他们通过真实感人的故事、真实的环境和真实的人物形象来表达他们对现实的敏感和关切,同时他们还注重对电影语言的探索和新的表现方式的尝试。

新感觉派的代表导演有王小帅、贾樟柯、陆川、张国立、周铁农等。

他们的作品在国内外电影节中屡获佳绩,获得了广泛的认可和赞誉。

他们的电影作品一方面承载了对中国社会现实的独特见解和思考,另一方面也体现了他们对电影艺术的热爱和创新精神。

总体来说,新感觉派是中国电影发展史上的一个重要群体,他们的出现不仅丰富了电影创作的多样性,也为电影艺术的发展提供了全新的思路和创新的尝试。

他们通过自己独特的方式,让观众对电影的审美和艺术有了全新的认识和体验。

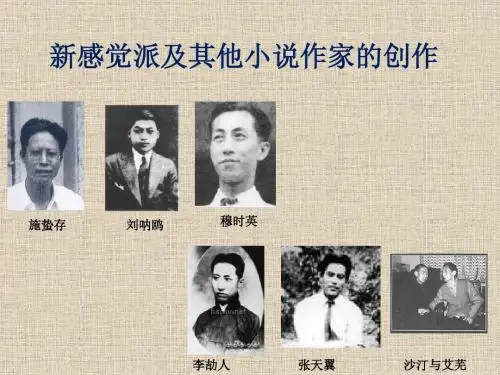

新感觉派:新感觉派小说是20世纪我国第一个被引进的现代主义小说流派,主要作家有施蜇存、刘呐鸥、穆时英,此外还有黑婴、禾金等。

1928年刘呐鸥创办《无轨列车》半月刊,开始了对日本新感觉主义文学的介绍,1932年至1935年,施蛰存主编大型文学期刊《现代》,为新感觉派小说提供了重要的发表阵地,新感觉派小说得以成长为中国最完整的现代主义小说流派。

七月诗派:七月诗派是抗日战争时期和解放战争时期国统区重要的现实主义诗歌流派。

七月诗派崛起于抗战烽火之中,跨越了抗日战争与解放战争两个历史阶段,是这一时期坚持时间最长、影响广大的文学流派。

围绕着胡风主编的《七月》、《希望》杂志的一批诗人与作家,如绿原,阿垅、曾卓、牛汉等,形成了一个贯穿抗日战争和解放战争时期最重要的现实主义诗歌流派,被称为“七月诗派。

《边城》:在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人,外公年逾七十,仍很健壮,孙女翠翠十五岁,情窦初开。

他们热情助人,纯朴善良。

两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。

傩送的哥哥天保喜欢上美丽清纯的翠翠,托人向翠翠的外公求亲,而地方上的王团总也看上了傩送,情愿以碾坊作陪嫁把女儿嫁给傩送。

傩送不要碾坊,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。

于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。

天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。

傩送觉得自己对哥哥的死负有责任,抛下翠翠出走他乡。

外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。

留下翠翠孤独地守着渡船,痴心地等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来《金锁记》:清末民初,小镇上天真烂漫的少女曹七巧和京城大户姜家的三少爷季泽一见钟情,可七巧的哥哥曹大年贪图钱财要把妹妹嫁给患有软骨病的老二仲泽,七巧为了接近季泽,答应这门婚事。

失望至极的季泽在仲泽的婚宴上喝得酩酊大醉,令七巧心痛欲裂。

此后,季泽越来越沉沦,常常夜宿妓院,七巧冒险到妓院劝阻,与酒醉的季泽同居了一晚,并因此怀孕,生下一子,由此招致众人的诸多非议。

新感觉派小说的创作特征导言:新感觉派小说是20世纪初期出现的一个文学流派,它在文学史上有着重要的地位。

新感觉派小说以其独特的创作风格和主题内容吸引了广大读者的注意。

本文将从新感觉派小说的起源、特征、发展和影响等方面来探讨这一文学流派的创作特征。

一、起源:新感觉派小说起源于欧洲,主要在20世纪初兴起。

其诞生与弗洛伊德的精神分析学说对文学界的影响及人类心理学研究的深入发展有着密切的关系。

新感觉派小说追求对人物内心活动的描写,追求从感官、情感和意识的角度来表现人物的内心世界。

二、特征:1. 内心独白的运用:新感觉派小说注重描写人物内心活动,常运用内心独白的方式,直接展现人物的思想、感受和意识流动。

这种表现手法使读者能够深入了解人物的内心世界,感受到他们情感的真实性。

2. 感官描述的追求:新感觉派小说通过细致入微的感官描述,展现人物对外界环境的感知和感受。

对于细节的关注使得作品更具真实感,读者可以通过感官上的体验与小说中的人物产生共鸣。

3. 梦境与幻觉的运用:新感觉派小说常常运用梦境和幻觉的手法,通过虚构的场景和事件来揭示人物内心的真实感受。

梦境和幻觉的运用不仅使作品更具有诗意和哲理性,而且能够探讨人类心灵深处的秘密。

4. 人物心理的揭示:新感觉派小说通过描写人物的心理过程和心理冲突,展示人物在特定环境下的内心变化和思想动态。

作品 often 通过人物的言辞、行为和内心独白等多个层面来呈现人物的复杂性和真实性。

三、发展:新感觉派小说的兴起为其他文学流派的发展带来了启示。

一方面,它对文学创作提出了新的要求,追求真正意义上的“艺术创造”。

另一方面,新感觉派小说与其他文学流派融合,出现了许多新的文学流派和派别。

同时,它也对后来的文学创作产生了重要的影响。

四、影响:新感觉派小说对后来的文学创作产生了广泛而深远的影响。

首先,它拓展了人物描写的方式与手法,使得文学创作更加多样化和丰富化。

其次,新感觉派小说强调对主观内心的描写,使读者能更深入地理解人物的情感和思想。

新感觉派名词解释

新感觉派是一种现代艺术运动,起源于20世纪初的欧洲,特

别是法国和德国。

它在当时的艺术领域引起了巨大的影响,并成为表现主义、超现实主义和未来主义等流派的基础。

新感觉派的核心理念是通过艺术表达人类的感官体验和情感状态。

艺术家试图通过他们的作品传达观察到的事物和感受到的情绪,以创造出一种新的、直接的感知体验。

他们更加关注感知而不是理性思考,并试图描绘人类的情感本能。

新感觉派的艺术形式多种多样,包括绘画、雕塑、建筑、摄影和电影等。

这些艺术作品采用了新颖的表现手法,如扭曲的形象、夸张的色彩、不规则的构图等,以传达出强烈的情感和感觉。

艺术家们常常引入非传统的材料和技术,以创造出独特的视觉效果。

新感觉派的艺术家们受到了现代科学和技术的启发,他们对光、色彩、运动、时间等视觉元素进行了深入研究,并尝试捕捉和再现这些元素在人类感官中引发的感知效果。

他们对于材料和形式的挑战也为后来艺术家提供了更大的创作自由。

新感觉派的影响不仅限于艺术创作领域,它也对设计、建筑和电影等其他领域产生了深远的影响。

例如,在建筑方面,新感觉派的艺术家们提倡与环境和谐共存,以创造出舒适和宜人的空间。

在电影方面,他们尝试通过电影技术的创新和实验来表达人类的感官体验。

总而言之,新感觉派是一种注重感官和情感表达的现代艺术运动,它通过独特的形式和方法创造出强烈的视觉效果,以引发观众的直接感知体验。

它的影响超越了艺术界,并对其他领域产生了深远的影响和启发。

新感觉派名词解释一、什么是新感觉派?你听说过新感觉派吗?要说清楚这个事儿,首先得说说它和你我生活中的那些小细节的关系。

嗯,咱们说的“新感觉派”,听着可能有点像高大上的文艺流派,实际上,它就是20世纪初期一群文学青年,想用一种新的方式来表达他们的感受和看法。

他们可不像老派作家那样老老实实地写个故事,讲个道理,反正他们就不走寻常路。

咱们平时也不总是按部就班地生活,感受到了就会随口吐槽一两句,对吧?新感觉派的文人就这么把日常的点滴感受,融进了他们的文字里,靠感觉来震撼人心。

想象一下,街头霓虹灯亮起来的瞬间,那种迷离的光影感,或者是走在雨中,地面上反射出的模糊的影像,这些看似平常的小事,放在他们的笔下,都会变得不那么简单。

别的不说,光是“新感觉”这两个字,听上去就有种扑面而来的新鲜感,是不是?他们更注重的是一种感官的冲击,而不是去讲个规规矩矩的道理。

你看,那个时候的“新感觉派”就像是站在时代的前沿,朝着未来的天空大胆飞翔,不惧任何风雨。

二、为什么新感觉派这么特别?说实话,新感觉派的特别,和他们当时的社会环境有很大关系。

想想看,20世纪初,正好是一个时代转型的关键时刻。

那些年轻人,心里一股子气,想要与以往的传统文化决裂。

你看,老一辈人都在谈着什么“道德”啊,“责任”啊,他们哪儿能忍得住心里的骚动?于是,他们开始追求一种全新的“感觉”,不再拘泥于平凡的写作技巧,而是大胆地将内心的波动、城市的喧嚣、人群的流动都表现出来。

这时候,文学开始变得更加自由,情感更加丰富,表现更加多样。

比如,当时的上海、北京这些大城市,霓虹灯一闪一闪,地铁里人来人往,白天跟夜晚根本就是两个世界。

你要是单纯地写这些事,可能别人也觉得没啥新鲜的,但新感觉派的作家就不这么看。

他们觉得这就是生活的真实面,值得把它们用最炫酷、最有感觉的方式表现出来。

比如,脑袋里突然冒出来的某个画面,眼前一闪而过的一个眼神,都是他们写作的灵感。

那些看似小小的细节,在他们笔下,往往能引起强烈的共鸣。

新感觉派的名词解释新感觉派是20世纪初期艺术领域涌现出的一种艺术运动,主要出现在绘画、音乐、文学等领域。

它是对以传统形式为基础的艺术形态进行突破和创新的一种表现形式。

一、绘画领域中的新感觉派新感觉派绘画起源于法国,在1900年前后迅速兴起。

它试图通过表现感知和情感的直观经验来打破传统的视觉形态。

新感觉派画家们强调形式和色彩的纯粹性,注重对事物本质的表达,并通过几何构图和艳丽的色彩来创造一种充满活力和挑战传统的艺术表达方式。

新感觉派绘画的特点是形象夸张、色彩鲜艳、线条生动,呈现出一种独特的现代感。

二、音乐领域中的新感觉派新感觉派在音乐领域的代表人物是德国作曲家斯克里亚宾(Alexander Scriabin)。

斯克里亚宾的音乐作品在20世纪初期对音乐表达形式产生了深远影响。

他试图通过音乐来表达人类精神的超越和内心感受的丰富性。

斯克里亚宾的作品以独特的音调、和声和曲调结构追求一种超凡脱俗的音乐体验,给人以强烈的感官冲击。

三、文学领域中的新感觉派新感觉派在文学领域的兴起源于法国,主要表现为一种对文学传统的突破和创新。

新感觉派的作家们摒弃了以往传统文学作品中过多使用的描写和叙述,而是追求对内心情感和感官体验的表达。

他们重视个人的感受和意象,注重作品的形象和语言的鲜明性。

这些特点使新感觉派文学作品具有一种独特的现代主义风格。

四、新感觉派的影响和意义新感觉派在艺术领域的兴起,对后来的艺术发展产生了深远的影响。

它挑战了旧有的艺术形式和传统,给人们的审美观念带来了新的启示和冲击。

新感觉派的名词解释了人们对于艺术创作的需求和追求的变化,引导着人们对于表现形式的多元思考和探索。

同时,它也为后来的现代派艺术运动的出现铺平了道路。

总结:新感觉派是20世纪初期涌现的一种艺术运动,它在绘画、音乐、文学等领域探索创新,挑战传统的表现形式。

新感觉派的绘画作品形象夸张、色彩鲜艳,强调形式和色彩的纯粹性。

音乐领域的新感觉派以斯克里亚宾为代表,追求超凡脱俗的音乐体验。

外国文学史新感觉派名词解释嘿,你知道外国文学史里的新感觉派吗?这可真是个超有意思的文

学流派呢!

新感觉派啊,就好像是文学世界里的一群“冒险家”。

打个比方吧,

传统文学像是走在平坦大道上,规规矩矩的,而新感觉派呢,就像是

在丛林中穿梭,充满了新奇和刺激!它兴起于 20 世纪初,主要在欧洲

和日本等地活跃。

想想看,新感觉派的作品就像是一场奇妙的梦境,充满了各种奇奇

怪怪的意象和感觉。

他们特别注重对人物内心世界的挖掘,就像拿着

一把小铲子,一点点去挖掘那些隐藏在心底的秘密和情感。

比如在他

们的笔下,一个普通的街道可能会变得无比奇幻,充满了各种色彩和

声音。

新感觉派的作家们可不是循规蹈矩的人哦!他们大胆创新,追求独

特的表达方式。

他们会用一些非常特别的手法,比如快速的场景切换、奇特的比喻,让读者感觉就像坐过山车一样,一会儿在这儿,一会儿

又到那儿了。

哎呀,这不就跟现在的那些科幻大片似的,各种眼花缭

乱的场景变换!

像日本的川端康成,他的作品里就有很多新感觉派的影子。

读他的

文字,你会觉得自己仿佛进入了一个虚幻又迷人的世界。

“难道不是吗?”这就是新感觉派的魅力所在啊!

新感觉派在外国文学史上可是有着独特的地位呢。

它就像是一颗闪亮的星星,虽然可能不是最耀眼的,但绝对是让人难以忘怀的。

它打破了传统的束缚,为文学的发展开辟了新的道路。

“你难道不这么认为吗?”它让我们看到了文学的无限可能性,让我们对这个世界有了更多的想象和思考。

总之,新感觉派是一个充满魅力和创造力的文学流派,值得我们去深入了解和探索。

“对吧!”。

新感觉派的名词解释

新感觉派是20世纪初兴起的一种艺术运动,主要表现为一种新颖的艺术形式,旨在通过感官的刺激和直观的表现形式来传达个人的感受和情感。

这一运动涵盖了绘画、音乐、文学和戏剧等不同艺术领域,以及一系列的实验性表现方式。

新感觉派的艺术家们试图摆脱传统艺术的约束和规范,追求个体内心深处的直接感受和表达。

他们在创作中注重感官体验和情感的真实性,强调艺术作品的直观性和情感上的共鸣。

在绘画方面,新感觉派的艺术家们尝试使用非传统的画笔和材料,运用鲜艳的色彩和不寻常的构图,以表达内心情感和感官体验。

他们倾向于突破形式,追求形式与表现的和谐,创造出独特而富有冲击力的作品。

音乐方面,新感觉派的作曲家们也试图通过音乐来传达个人的感受和情感。

他们运用新颖的音调、和声和节奏结构,创造出独特的音乐语言。

这些作曲家强调音乐的表现力和情感的共鸣,倡导音乐的自由探索和个人创造。

在文学和戏剧领域,新感觉派的作家们追求以直观的方式来传递情感和感受。

他们使用生动的描写和形象化的语言,通过意象和声音的运用来创造出独特的文学体验。

在戏剧方面,新感觉派探索了新的舞台表现形式,以引起观众的情感共鸣和感官体验。

总的来说,新感觉派运动是一种追求个人内心情感和感受的艺术表达方式,强调直观性和感官体验。

这一运动对传统艺术形式提出了挑战,为现代艺术的发展开辟了新的道路。

它影响了许多艺术家和艺术形式,为艺术界带来了新的思想和创新的表现方式。

新感觉派文学名词解释

嘿,你知道啥是新感觉派文学不?这可真是个超有意思的玩意儿!

新感觉派文学啊,就像是文学世界里的一道独特风景线。

比如说吧,传统文学可能就像一条笔直的大道,规规矩矩地向前延伸,而新感觉派文学呢,就像是大道旁边突然冒出来的一条曲径通幽

的小路,充满了新奇和惊喜!

它强调的是对人的主观感觉和印象的捕捉与表达。

就好像我们走在

路上,突然闻到一股特别的味道,或者看到一道奇异的光线,新感觉

派文学就是要把这些瞬间的、独特的感觉给描绘出来。

你想想看,生活中有那么多瞬间的感受,那些细微的情绪变化,那

些一闪而过的奇妙景象,新感觉派文学就是要把这些都抓住,呈现给

读者。

这多酷啊!

像施蛰存的作品,那真的是把人的内心世界刻画得淋漓尽致。

他能

让你感受到角色内心的纠结、彷徨、兴奋,就好像你自己也身临其境

一样。

哎呀,这不是很神奇吗?

还有刘呐鸥的文字,那简直就是一场感觉的盛宴!他能把城市的喧嚣、繁华,还有人们在其中的迷茫和追寻都表现得那么生动。

新感觉派文学可不只是文字的堆砌,它是对生活的独特感悟和表达。

它就像是一个万花筒,每转一下都能看到不一样的精彩!

新感觉派文学就是这样独特又迷人,它为文学的世界增添了别样的

色彩,难道不是吗?它让我们看到了文学的更多可能性,让我们对世界、对人有了更深的理解和感受。

所以啊,可别小瞧了新感觉派文学,它真的值得我们好好去品味和探索!。

新感覚派

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

移動:案内, 検索

新感覚派(しんかんかくは)は、戦前の日本文学の一流派。

1924年(大正13)年に創刊された同人誌『文芸時代』を母胎として登場した新進作家のグループ、文学思潮、文学形式をさす。

戦前の評論家、ジャーナリストの千葉亀雄が同人の言語感覚の新しさにいち早く注目し、『文芸時代』創刊号の印象を『世紀』に発表。

「新感覚派の誕生」と命名して以来、文学史用語として広く定着した。

『文芸戦線』のプロレタリア文学派とともに、モダニズム文学として、大正後期から昭和初期にかけての大きな文学潮流となった。

作家[編集]

横光利一、川端康成、中河与一、片岡鉄兵、今東光、佐佐木茂索、十一谷義三郎、池谷信三郎、稲垣足穂らを指すことが多い。

特徴と概略[編集]

「伝統的な私小説リアリズムの否定」「言語表現の独立性を強調」「近代という状況・感覚・意識を基調として主観的に把握」「知的に再構成した新現実を感覚的に置換・創造する作風」などを特徴とする。

同創刊号に掲載された横光利一の『頭ならびに腹』の「真昼である。

特別急行列車は満員のまま全速力で馳けてゐた。

沿線の小駅は石のやうに黙殺された。

」の描写に見られるように、ポール・モランの『夜ひらく』(堀口大學訳)など、20世紀西欧文学の影響による擬人法手法を導入し、従来の日本語の文体に大きな影響を与えた。

1926年(大正15)には、企画に横光利一が参加し、川端康成がシナリオを担当することで、映画監督衣笠貞之助に協力し、日本で最初の実験映画『狂った一頁』を制作。

説明的映像におもねらない純粋映画を狙った画期的な無字幕の無声映画として話題を集めた。

また、1927年(昭和3)~1929年(昭和4)初期にかけて、プロレタリア文学派と新感覚派との間に「形式主義論争」が生じるなど、活発な思潮の舞台ともなった。

理論的には、横光利一の『新感覚派文学の研究』(昭和三年)や、同時期の彼の評論、随筆に体系化のあとがみられる。

1927年(昭和2)年には前衛芸術家同盟に参加するなど、左傾化した片岡鉄平、今東光らの離脱、そして同人たちが時代の寵児となり『文芸時代』が終刊。

1929

年(昭和4)に中村武羅夫、川端康成らで結成した「十三人倶楽部」が母体となって、翌1930年(昭和5)には井伏鱒二や吉行エイスケらも所属した「新興芸術派倶楽部」が設立され、「新感覚派」の黄金時代は終焉を迎える。

1930年(昭和5)、「新感覚派の天才」と呼ばれた横光利一が『機械』を発表。

文学史的に「新心理主義」に移行するが、1932年(昭和7)、新感覚派の集大成というべき『上海』『寝園』を、1934年(昭和9)には『紋章』を発表する。

一方、1931年(昭和6)には満州事変が起き、文学の流れも国策の時代へ転換。

のちに横光も文芸銃後運動に加わり、時代思潮としての新感覚派も完全に終焉した。

白樺派

白樺派(しらかばは)は、1910年(明治43年)創刊の同人誌『白樺』を中心にして起こった文芸思潮のひとつ。

また、その理念や作風を共有していたと考えられる作家達のこと。

概略

大正デモクラシーなど自由主義の空気を背景に人間の生命を高らかに謳い、理想主義・人道主義・個人主義的な作品を制作した。

人間肯定を指向し、自然主義にかわって1910年代の文学の中心となった。

1910年刊行の雑誌『白樺』を中心として活動した。

そのきっかけは1907年10月18日から神奈川県藤沢町鵠沼の旅館東屋で武者小路実篤と志賀直哉が発刊を話し合ったことだと志賀が日記に記している。

学習院の学生で顔見知りの十数人が、1908年から月2円を拠出し、雑誌刊行の準備を整えたという。

同窓・同年代の作家がまとまって出現したこのような例は、後にも先にも『白樺』以外にない。

『白樺』は学習院では「遊惰の徒」がつくった雑誌として、禁書にされた。

彼らが例外なく軍人嫌いであったのは、学習院院長であった乃木希典が体現する武士像や明治の精神への反発からである。

さらには漢詩や俳諧などの東洋の文芸に関しても前世代より無知であり、雅号・俳号の類を用いなかった。

特にロダンやセザンヌ、ゴッホ、ゴーギャンら西欧の芸術に対しても目を開き、その影響を受け入れた。

また白樺派の作家には私小説的な作品も多い。

写実的、生活密着的歌風を特徴とするアララギ派と対比されることもある。

白樺派の主な同人には、作家では有島武郎、木下利玄、里見弴、柳宗悦、郡虎彦、長與善郎の他、画家では中川一政、梅原龍三郎、岸田劉生、雑誌『白樺』創刊号の装幀も手がけた美術史家の児島喜久雄らがいる。

武者小路は思想的な中心人物であったと考えられている。

多くは学習院出身の上流階級に属する作家たちで、幼いころからの知人も多く互いに影響を与えあっていた。

清春芸術村と清春白樺美術館

山梨県北杜市の清春芸術村および清春白樺美術館は、武者小路実篤が『白樺』第8巻第10号に発表した「日記のかはり」の中で語った、新美術館建設の理想が元になっている。

武者小路や志賀直哉を敬愛し親交のあった銀座吉井画廊社長吉井長三が、白樺派の理想を実現すべく、山梨県旧日野春村、旧秋田村、旧清春村の3村合併に伴い1975年(昭和50年)に廃校となっていた旧清春小学校跡地を買い取り、1981年(昭和56)に芸術村を建設。

続いて1983年(昭和58年)には芸術村内に清春白樺美術館を建設。

同美術館には白樺派同人の絵画や原稿などを中心とした諸資料が収蔵されている。

美術館以外の施設としては、パリ・モンパルナスの集合アトリエ「ラ・リューシュ」を模した会員制貸しアトリエ、東京から移築された梅原龍三郎のアトリエ、ルオー礼拝堂、レストラン(ラ・パレット)などがある。

既成の文壇や個人主義リアリズムを批判するかたちで、横光利一や川端康成らによる新感覚派がおこった。

横光の『蝿』(1923年)は映画の手法の影響が見られ、『純粋小説論』(1935年)では「自分を見る自分」の必要性から「第四人称」の設定を試みている。

1935年、川端は『雪国』を書き始め、独自の美意識を完全に開花させた。

非情と虚無が底流をなす川端の美意識は『末期の眼』(1933年)に端的に表されている。