第三节新感觉派小说

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:10

一、名词解释1、新感觉派小说新感觉派小说是在日本新感觉派和法国都市文学的影响下发展起来的。

发展时期大致是1930—1935年。

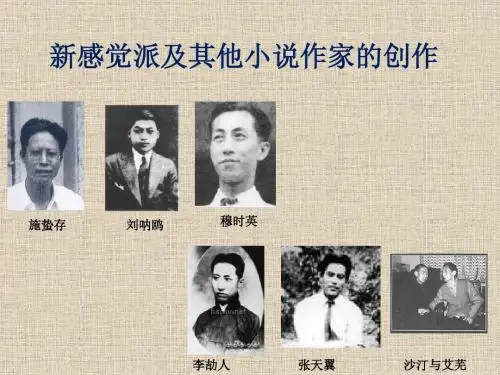

代表作家有施蛰存、刘呐鸥、穆时英。

题材上多表现半殖民地大都市的日常现象和世态人情,并侧重展现都市生活的畸形与病态。

艺术表现上,多用现代派手法,在人物刻画多用弗洛伊德分析说,注重表现人的潜意识和病态心理。

它促进了现代都市文学的发展。

2、解放区文学首先体现在它服务于时代政治任务的公利性,体现在艺术追求的乡村化,体现在作家心态的工农兵化,过于强调文艺为革命的政治服务,忽略了文艺特征,小说成就最大,歌剧创作的独特性最为明显。

代表作品有赵树理《小二黑结婚》、丁玲的《太阳照在桑干河上》。

3、文学研究会文学研究会于1921年1月在北京成立。

宗旨是“研究介绍世界文学,整理中国旧文学,创造新文学”。

注重文学的社会功利性,被看作是“为人生而艺术”的一派,或现实主义的一派。

发起人有郑振铎、沈雁冰、叶绍均、许地山、王统照等,会刊是《小说月报》4、《女神》《女神》是郭沫若的第一部诗集,也是中国现代文学第一部成熟的新诗集。

出版于1921年8月,除序诗外,共收诗56首,包括1916年至1921年的诗作,以不同的风格形式分成3辑。

爱国主义是《女神》的诗魂,主题是“人”的解放的最强音。

《女神》开了一代诗风,标志着中国浪漫主义新诗运动的兴起,对我国新诗的发展产生了巨大的影响。

5、小诗小诗是一种深受日本俳句和泰戈尔的短歌《飞鸟集》的影响而形成的自由诗的新形式,是一种短小的即兴式的以凝练含蓄、寄寓美丽隽永情思为特点的哲理诗歌形式。

主要代表诗人是冰心和宗白华。

刘大白、郑振铎也是这一诗体的积极写作者。

小诗缺乏浓郁深厚的诗意,因此到1924年小诗便日惭衰落6、七月诗派是抗战时期和解放战争时期,国统区重要的现实主义诗歌流派,因胡风主编《七月》得名,代表诗人有:艾青、田间、鲁藜、绿原、牛汉等,他们以《七月》、《希望》、《泥土》为阵地,强调诗歌中主观与客观的统一,历史与个人的融合,多写自由诗,其中又以政治抒情诗为主,他们出版过《七月丛诗》、《七月文丛》等。

第八章30年代小说(一)第一节30年代小说概述30年代小说的成熟与繁荣,有下列重要标志:一是小说题材空间的拓展。

二是长篇小说的成熟。

李劼人。

三个连续性的长篇小说《死水微澜》、《暴风雨前》、《大波》。

三是小说流派的涌现。

本时期主要有左翼作家、京派作家和新感觉派作家等。

早期的革命文学,即普罗小说,“革命+恋爱”的小说模式。

蒋光慈(1901-1931),五卅运动后,写出了第一部中篇小说《少年飘泊者》。

中篇小说《短裤党》,迅速反映了刚刚过去的上海工人武装起义。

柔石(1902—1931),原名赵平福(平复),“左联”五烈士之一。

分析中篇小说代表作《二月》,萧涧秋,陶岚,文嫂。

分析短篇小说代表作《为奴隶的母亲》,春宝娘,秀才,皮商,秀才大老婆。

艾芜的《南行记》,南国风情。

代表作《山峡中》。

叶紫,代表作《丰收》,“丰收成灾”为主题,老农民云普叔,儿子立秋。

社会剖析小说吴组缃(1908-1994)《箓竹山房》,二姑姑《一千八百担》,宋氏大家族,农民抢谷。

沙汀京派作家废名(1901-1967),《竹林的故事》,三姑娘。

萧乾(1910-1999),长篇小说《梦之谷》,爱情小说,自传色彩。

芦焚(1910-1988),又名师陀。

东北作家群。

“九·一八”事变后,由于东北沦陷,一部分青年作家由东北流亡到上海及关内各地,带着对日本帝国主义侵略的强烈憎恨和浓烈的眷恋乡土的爱国主义情怀,创作小说,开了我国抗日文学的先河。

其代表作家有萧军、萧红、端木蕻良、舒群、骆宾基、罗烽等。

萧军的《八月的乡村》。

萧红的《生死场》和《呼兰河传》。

第二节丁玲等丁玲(1904-1986),原名蒋伟,字冰之,出生于临Array澧县修梅乡高桥村黑胡子冲。

1927年,丁玲开始创作小说。

她的处女作《梦珂》、早期代表作《莎菲女士日记》相继发表此后,相继出版短篇小说集《在黑暗中》、《自杀日记》和《一个女人》,中篇小说《韦护》。

之后,又发表了《一九三0年春上海》(之一、之二)、《某夜》、《田家冲》、《水》、《法网》、《消息》、《夜会》、《奔》、《诗人亚洛夫》、《给孩子们》等中、短篇小说及长篇小说《母亲》。

新感觉派小说名词解释

新感觉派小说是二十世纪初期欧美现代主义文学运动的一种代表形式,主要出现在20世纪初的英国以及其它西方国家。

该

文学流派通过描写人物的感官体验和内心情感来传递对现实世界的独特看法和批评。

新感觉派小说以其对感官和感受的准确描写而闻名,作者试图以一种直观的方式呈现出人类五官的感觉体验,同时强调探索人类内心深处的感受和感情。

这种文学风格通过强调人物的感官体验,揭示内心情感和思维活动,以及对环境和现实世界的感知来定义人物形象。

在新感觉派小说中,作家采用了一系列创新的文学技巧和手法,如意识流、无意识写作、内心独白等等。

意识流是一种将人物内心的思维、情感和感知过程直接呈现出来的手法,通过模拟人类思维的流动性和不连贯性来创造出一种更为真实的叙述形式。

无意识写作则是一种借鉴弗洛伊德心理学理论的创作手法,试图通过笔墨和语言的流动性来呈现人类的无意识思维和情感。

新感觉派小说具有一种挑战传统叙事方式和描写手法的倾向,试图打破传统小说的线性结构和情节发展。

作者通过呈现人类内心的思维、感知、情感和未知的一面,使读者有机会体验到一种全新的文学感受。

这种体验强调了人类内心世界的复杂性和深度,同时也暗示了现实世界的多变和不可捉摸性。

尽管新感觉派小说在当时引起了一定的争议和批评,但它对之后的现代文学发展产生了重要影响。

它开创了一种全新的文学

风格和写作手法,为后来的现代主义文学作品打下了坚实的基础。

它改变了人们对小说写作的认识和期待,对文学史产生了深远的影响。

《20世纪中国文学》教学大纲(全稿)现代部分(1917~1949)一、教学目的1、正确认识现代文学的性质、特点及其发展过程。

2、历史的、全面的分析、评价各个历史时期的重要作家和代表作品。

3、系统了解“五四”文学革命以来的文学运动、文学思潮和文学创作发展的基本情况以及现代文学的主要成就和经验教训。

4、使学生学会运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点分析评价作家作品的能力,提高文学鉴赏能力,具有从事初中语文中现代文学作品的教学能力。

二、教学要求1、以科学理论和理想为指导,依据有关对现代文学的论述,不断吸收新的符合客观实际的研究成果进行教学,正确地实事求是地评价现代文学的历史作用,对革命事业的贡献和艺术成就。

2、在教学内容上,既讲文学史又讲作家作品,实行以“史”为序,以分析、讲解作品为重点,力求使现代文学的科学性、系统性与重要作家作品相结合。

3、贯彻少而精、启发式的教学原则,采用教师讲述、分析与学生自行阅读、分析相结合的方法进行教学。

即:文学史知识,作家生平、思想、代表作和基础理论,由教师讲述,以提高学生理论水平,扩大知识面,对于一般作品特别是选入初中语文教材的作品,则尽可能组织学生自行阅读、分析,写出书面发言提纲,开展课堂讨论,以培养学生分析讲解现代文学作品和锻炼口头表达的能力。

4、尽可能有计划地组织有关现代文学的专题讲座,以开阔学生眼界,活跃学术空气。

三、课时及考核安排20世纪中国文学[上编](1917——1949)教学时数共104学时,其中第一学期64学时,第二学期40学时。

每周4学时。

第一学期考试,第二学期考查。

课时按章分配:引言2学时,第一章4学时,第二章6学时,第三章6课时,第四章4学时,第五章4学时,第六章2学时,第七章5学时,第八章5学时,第九章6学时,第十章6学时,第十一章6学时,第十二章6学时,第十三章4学时,第十四章4学时,第十五章6学时,第十六章4学时,第十七2学时,第十八6学时,第十九5学时,第二十章5学时,第二十一章2学时,第二十二章4学时。

新感觉派小说的名词解释在文学史上,新感觉派小说是20世纪初期出现的一种文学流派,它以探索、表现人的内心感受及主观体验为特点。

它与传统的写实主义小说迥然不同,更注重情感和意象的表达,以及对日常生活中微妙而复杂的感觉的捕捉。

在这篇文章中,我们将对新感觉派小说进行深入的名词解释,以便更好地理解和欣赏这一文学流派。

一、新感觉派小说的背景与起源新感觉派小说的起源可以追溯到20世纪初的欧洲。

在那个时代,社会、科技和文化的快速变革引发了人们对内心世界的探索和审视。

心理学、哲学和艺术等领域的新理论和思潮对文学创作产生了重要影响。

作者们开始关注个体的情感和主观感受,试图通过文学来表达他们独特的内心世界。

在此背景下,新感觉派小说应运而生。

二、意象与象征的运用新感觉派小说以意象和象征的运用为其独特之处。

它通过巧妙的比喻和隐喻,将物理世界与内心世界相结合,并将普通的日常事物赋予特殊的象征意义。

这样的写作手法不仅增添了小说的艺术性,也让读者能够更深入地理解和品味作品。

例如,法国作家普鲁斯特在其巨著《追忆逝水年华》中,通过对味觉、听觉、视觉和嗅觉等感官的描写,浓缩了主人公的记忆与情感,使读者能够共鸣并反思自己的生活经验。

三、自由与无序的叙事结构与传统的线性故事结构不同,新感觉派小说更倾向于自由与无序的叙事结构。

它不拘泥于时间和空间的限制,将线性叙事打破为碎片化的片段,采用跳跃式和随机式的叙述方式。

这种独特的结构不仅更贴近人类思维的非线性特点,也更好地表现了内心世界的错综复杂。

英国现代主义作家弗吉尼亚·伍尔夫的小说《至灯谜店之窗》就是以这种自由叙事的结构,将主人公的内心思考和感受有机地融入到小说中。

四、情感的直观表达新感觉派小说强调对情感的直观表达。

它试图通过对细微差别和微妙感受的描写,捕捉人们日常生活中的情感变化,并让读者在那些细节中发现共鸣。

法国作家马塞尔·普鲁斯特在《消失的世界》中运用了丰富的情绪描写,以帮助读者更好地理解人类情感的复杂性。

浅析新感觉派小说的艺术特征【摘要】新感觉派小说是20世纪初期兴起的一种文学流派,它在艺术表达上有着独特的特征。

本文通过对新感觉派小说的艺术特征进行浅析,旨在揭示这一文学流派的独特之处。

感官体验的表达方式是新感觉派小说的重要特征之一,作家通过对感官的细致描写来唤起读者的感受。

与此新感觉派小说也强调主观意识的表达,试图呈现人类内心深处的情感和思想。

对现实的审美化和意象的重要性也是新感觉派小说的显著特点,作家通过独特的语言运用来营造出一种独特的艺术氛围。

新感觉派小说对20世纪文学产生了深远的影响,开拓了文学表达的新领域,为后世作家提供了丰富的创作启示。

【关键词】新感觉派小说、艺术特征、感官体验、主观意识、现实审美化、意象、语言运用、影响。

1. 引言1.1 新感觉派小说的发展背景新感觉派小说是20世纪初出现的一种文学流派,它的发展背景主要受到欧洲艺术和思想的影响。

在19世纪末和20世纪初,欧洲各国文学界出现了一股强烈的反传统、反理性的文学潮流,这一潮流被称为“新感觉主义”。

新感觉主义强调感官体验、直觉和情感,试图摆脱现实主义文学的束缚,追求表现内心深处的情感和意象。

这种潮流在文学领域表现为新感觉派小说。

新感觉派小说的发展背景还包括20世纪初现代主义运动的兴起。

现代主义文学强调个体的主观意识和体验,拒绝传统的叙事结构和价值观念。

新感觉派小说在这样的背景下崛起,表现出对传统文学形式的挑战和突破,追求更加个性化、直观化的艺术表达方式。

新感觉派小说的发展背景是多方面的,包括新感觉主义思潮和现代主义文学运动的影响。

在这样的背景下,新感觉派小说展现出独特的艺术特征和审美追求,成为20世纪文学史上的一种重要文学流派。

2. 正文2.1 感官体验的表达方式新感觉派小说在表达感官体验方面具有独特的方式。

它们通过细致入微的描写和锐利的感知,让读者仿佛身临其境般地感受到小说中所描绘的场景和情感。

这种表达方式常常体现在作品的情节安排和语言运用上。

新感觉派小说的创作特征导言:新感觉派小说是20世纪初期出现的一个文学流派,它在文学史上有着重要的地位。

新感觉派小说以其独特的创作风格和主题内容吸引了广大读者的注意。

本文将从新感觉派小说的起源、特征、发展和影响等方面来探讨这一文学流派的创作特征。

一、起源:新感觉派小说起源于欧洲,主要在20世纪初兴起。

其诞生与弗洛伊德的精神分析学说对文学界的影响及人类心理学研究的深入发展有着密切的关系。

新感觉派小说追求对人物内心活动的描写,追求从感官、情感和意识的角度来表现人物的内心世界。

二、特征:1. 内心独白的运用:新感觉派小说注重描写人物内心活动,常运用内心独白的方式,直接展现人物的思想、感受和意识流动。

这种表现手法使读者能够深入了解人物的内心世界,感受到他们情感的真实性。

2. 感官描述的追求:新感觉派小说通过细致入微的感官描述,展现人物对外界环境的感知和感受。

对于细节的关注使得作品更具真实感,读者可以通过感官上的体验与小说中的人物产生共鸣。

3. 梦境与幻觉的运用:新感觉派小说常常运用梦境和幻觉的手法,通过虚构的场景和事件来揭示人物内心的真实感受。

梦境和幻觉的运用不仅使作品更具有诗意和哲理性,而且能够探讨人类心灵深处的秘密。

4. 人物心理的揭示:新感觉派小说通过描写人物的心理过程和心理冲突,展示人物在特定环境下的内心变化和思想动态。

作品 often 通过人物的言辞、行为和内心独白等多个层面来呈现人物的复杂性和真实性。

三、发展:新感觉派小说的兴起为其他文学流派的发展带来了启示。

一方面,它对文学创作提出了新的要求,追求真正意义上的“艺术创造”。

另一方面,新感觉派小说与其他文学流派融合,出现了许多新的文学流派和派别。

同时,它也对后来的文学创作产生了重要的影响。

四、影响:新感觉派小说对后来的文学创作产生了广泛而深远的影响。

首先,它拓展了人物描写的方式与手法,使得文学创作更加多样化和丰富化。

其次,新感觉派小说强调对主观内心的描写,使读者能更深入地理解人物的情感和思想。

《中国现当代文学史》教学大纲(现代部分)总学时数:105学时一、课程性质、目的和要求《中国现代文学》是一门研究“五四”以来中国现代文学发展历史的学科,是汉语言文学专业本科必修的基础课。

该课程帮助学生正确认识中国现代文学的发展过程及其特点:运用马克思主义历史的和美学的观点、方法,分析和评价各个历史时期的重要作家作品:全面系统地了解“五四”文学革命以来的文学思潮、文学运动、文学批评和文学创作发展的基本概况以及中国现代文学的主要成就和经验教训;培养学生研究文学现象和作家作品的能力。

二、教学内容、要点与课时安排引言中国文学现代化的发生(4课时)第一节中国文学现代化的起点与文化背景19、20世纪之交,中国从社会组织结构上的变革对文化的触动;文化机制的变化对文学的影响。

第二节文学观念的变革近代文学变革中的诗界革命、文界革命、小说界革命;中国文学现代性文学观念的孕育。

第三节文学创作的业绩该时期出现的“南社”诗歌团体;“戏剧改良”;“新文体”的散文;“政治小说”;翻译的外国小说;民初各种言情通俗小说等等。

第一章“五四”文学革命(6课时)第一节五四文学革命的兴起和发展胡适《文学改良刍议》、陈独秀《文学革命论》、周作人《人的文学》;李大钊《什么是新文学》等文学主张;文学革命兴起的基本状况;五四文学革命的深入发展。

第二节新文学社团与思潮流派文学研究会、创造社、新月社、语丝社、湖畔诗社等;五四主要文学思潮和流派。

第三节20年代文学论争与以林纾为代表的国粹派文人的斗争;与学衡派、甲寅派等复古派的论争;新文化统一战线内部的论争。

第四节五四文学革命的历史意义“人”的文学观念的现代意义;文学语言变革的革命性意义;文学观念的彻底转型;文体形式发生的重大变化;中国文学与世界文学关系的建立。

第二章20年代小说(一)(8课时)第一节鲁迅的生平、思想和文学创作概述鲁迅作为中国现代小说的奠基人;南京水师学堂的学习期间接受了进化论;日本仙台学医和“弃医从文”的选择;五四时期的“呐喊”,小说和杂文的创作;五四退潮后的彷徨,散文集《朝花夕拾》、散文诗《野草》,历史小说《故事新编》;大革命失败时的思想反思,进化论的轰毁;在上海参与左翼文学运动;生命最后的战斗日子以杂文为武器。

第三节新感觉派小说与京派对立并曾发生论争的,有上海的新感觉派,这是一个活动于20代末期至30年代前半期的现代主义小说流派。

30年代新感觉派是在以横光利一、片冈铁兵等为代表的日本新感觉派和法国都市主义文学的影响下发展起来的,所以又被称为“都会主义小说”从1928年9月刘呐鸥创办《无轨列车》半月刊,至同年年底该刊被查禁,是新感觉派小说的萌芽期。

自1930年9月施蛰存、刘呐鸥等创办《新文艺》至1932年,是它的发展期。

在这一时期,刘呐鸥以感觉主义方法创作的反映现代都市生活的8篇小说已结集为《都市风景线》出版;施蛰存放弃早期抒情小说的写法开始自觉运用弗洛伊德学说来分析人物心理;穆时英则与刘呐鸥、施蛰存取得了联系,为他后来进入这个流派准备了条件。

1932年5月由施蜇存主编的大型文学期刊《现代》创刊,为新感觉派小说提供了最重要的发表阵地。

它的出现标志着中国新感觉派作为一个小说流派已经形成,并开始步人成熟期。

1935年初施蛰存因故辞去《现代》编辑一职,标志着这一流派的解体。

30年代新感觉派的主要作家是施蛰存、刘呐鸥、穆时英,此外还有黑婴、徐霞村、叶灵凤等。

施蛰存(1905-2003),是新感觉派小说中文学成就最高的作家。

生于杭州,幼年随父母去苏州,8岁时随家迁居松江。

中学毕业后,先后就读于上海大学、震旦大学法文特别班。

大革命失败后回松江担任中学教员。

1928年以后参加过《无轨列车》、《新文艺》的编辑。

1932年应邀担任《现代》杂志编辑。

抗战爆发后先后在云南大学、厦门大学、上海暨南大学等校执教。

1952年任华东师范大学教授至今。

施蛰存小说创作开始于20年代中期。

最初的试作,大都收在《江干集》、《娟子姑娘》和《追》等集中,艺术上比较幼稚。

作者认为“我正式的第一个短篇集“是《上元灯》。

其中的10篇作品,大多以成年人怀旧的感情来回顾少年时期的生活,抒发人生的慨叹,感情纯洁,有诗的意味。

除《渔人何长庆》外,其余9篇都用第一人称,或真切地写出了少男少女纯洁的初恋((上元灯》),或以出人意料的事件、人物反映社会世态的某些侧面(《栗芋》、《闵行秋日纪事》)。

只有《周夫人》、《宏智法师底出家》两篇,带上了弗洛伊德学说的影响,预示了他后来创作的变化方向。

从总体上看,《上元灯》以忆旧方式状写人生面影,善于烘托气氛,带着淡淡的哀愁,具有较为浓郁的抒情气味。

真正自觉地运用弗洛伊德精神分析学说创作的小说,主要是《将军底头》、《梅雨之夕》和《善女人行品》三本集子中的作品。

受奥地利心理分析小说家施尼茨勒(又译显尼志勒)的影响,他曾热心译介施尼茨勒,经他翻译出版的施尼茨勒小说有《倍尔达·迦兰夫人》、《田比亚特丽思》、《爱尔赛小姐》、《中尉哥斯脱尔》、《薄命的戴丽莎》。

施蛰存“翻译这些小说,还努力将心理分析移植到自己的作品中去”。

施蛰存心理小说中的二重人格描写、变态性心理解剖、小说人物内心意识流动等艺术,显然都来自施尼茨勒。

他使用心理分析的方法去开掘人物的潜意识和隐意识领域,表现人物的变态心理和梦幻心理,引出了本我(性本能)与超我(道德)尖锐冲突的主题。

《将军底头》一篇“写种族和爱的冲突”。

主人公唐代将军花惊定奉命征讨吐蕃,途中遇一美女,遂成为其情欲对象,但军纪、道德压抑着他的情欲,他带着这一矛盾挥刀上了战场,后在战斗中被杀了头,还策马回到他心爱的姑娘身旁。

小说重点展现的是情欲与道德的冲突,带有一定的神怪、魔幻色彩。

收在《将军底头》集中的其他3篇也均以精神分析法来写历史人物。

能更充分地体现施蛰存心理分析小说特点,也有较强的社会意义的,是收在《梅雨之夕》和《善女人行品》中描写现实生活的作品。

中国是一个有着两千多年封建历史的国度,鼓吹存理灭欲的儒家学说作为一种主流的意识形态,长期以来戕害着国人的天性。

因此,当施蛰存围绕着性爱意识在日常生活中取材、用精神分析方法来剖析国人的本我和超我的矛盾时,这些作品就具有了较为鲜明的反封建,以至反资本主义的社会意义。

这方面比较成功的作品有描写城镇中青年女性性苦闷的《春阳》和《雾》。

《春阳》中的婵阿姨年轻时为了钱财同丈夫的牌位拜堂,牺牲了自己的青春,但对情欲的渴望仍然留在她心底。

作品从她某天来到上海银行取钱写起,写了她在春天暖阳的照耀下萌发的对一个年轻银行职员的爱欲冲动,表现了人性无法压抑的思想,对封建道德摧残人性、对资本主义金钱关系异化人性进行了比较深刻的揭露。

《雾》写28岁的神父女儿素贞偶然在火车上遇到了一位令她颇为中意的青年绅土,但当她得知这个男子是个电影演员时,竟“好像受到意外的袭击”,内心里骂他是“一个下贱的戏子”。

小说通过对素贞的心理分析,说明封建等级观念、守旧思想流布甚广,已经深入骨髓。

1936年施蛰存出版最后一本小说集《小珍集》,反映的社会生活内容较前开阔。

他运用心理分析方法描写上海附近区域里发生的各种怪现象,表现出回归现实主义的倾向,这时他中止了对施尼茨勒作品的译介。

施蛰存的小说属典型的心理分析小说,具有较多新感觉主义特征的则是刘呐鸥、穆时英的作品。

刘呐鸥(1905-1940),原名刘灿波,台湾台南人。

1920年入日本青山学院,经中学部和高等学部,于1926年毕业。

毕业后即插入上海震旦大学法文班学习。

结束学业后即滞留上海。

1928年开始创作,著有短篇小说集《都市风景线》和未成集的《赤道下》等少量小说。

刘呐鸥是中国新感觉派小说的开山作家。

他利用自己日文、法文较好的基础,介绍过给日本新感觉派较大影响的法国都市主义作家保尔·穆杭,翻译过收有日本新感觉派作家横光利一、片冈铁兵作品的《色情文化》。

收入《都市风景线》中的8篇小说也是较早运用感觉主义写出的作品。

如书名所示,这些小说是描写上海这个大都市的现代“风景”的。

它们采用与现代都市生活快速节奏相适应的跳跃手法(电影蒙太奇手法)、意识流手法着重暴露了资产阶级男女放纵、刺激的色情生活,写出了大都市的病态和糜烂。

《游戏》、《两个时间的不感症者》、《礼仪和卫生》等都是以男女两性关系为题材,从都市街头到家庭生活全面展示了现代都市里逢场作戏式的情欲泛滥,说明现代都市人的人性已被金钱所异化,人已堕落为毫无理性的行尸走肉。

刘呐鸥曾自我评介:呐鸥先生是一位敏感的都市人,操着他的特殊的手腕,他把这……现代生活,下着锐利的解剖刀。

有一两篇也触及到了阶级的对立和斗争,在一定程度上暗示了新兴阶级的远大前途(如《流》)。

但刘呐鸥在暴露都市的病态和烂糜时,却也不无欣赏,流露出病态的情调。

穆时英(1912-1940),浙江慈溪人。

幼年随银行家的父亲来到上海,后毕业于光华大学中国文学系。

1929年开始小说创作。

小说集有《南北极》、《公墓》、《白金的女体塑像》、《圣处女的感情》等。

穆时英第一个小说集《南北极》并没有新感觉派的特征。

集中的5篇小说,大多以闯荡江湖的流浪汉为主人公,写出贫富悬殊、阶级压迫和自发反抗等内容,宣泄出一种破坏一切、占有一切的流氓无产者的情绪。

1932年前后,穆时英的创作开始转向,用感觉主义、印象主义的方法状写上海社会中的形形色色的人物和纸醉金选的生活。

小说集《公墓》和《白金的女体塑像》集中反映出穆时英小说的新感觉派特征。

他醉心于描写都市的爱情生活,表现爱情与死亡的主题。

刊登在《现代》创刊号上的《公墓》以流畅、细腻的散文笔调抒写了一个凄凉感伤的爱情故事,具有浓郁的抒情气息。

小说写“我”和鹃阳玲同来公墓上坟,祭奠各自的亡母。

互通情愫之后,“我”暗暗地爱上了这个患有肺病的姑娘。

后因故她南去港,“我”转学北平。

等“我”公开向她表白爱情时,她已经长眠在亡母墓旁。

小说结尾,“我”又来到公墓,“可是我迟了"。

全文缱绻缠绵,哀情脉脉;把爱情和坟墓(死亡)联结为一体,则表现了作者对爱情的现代主义的理解。

不过,穆时英的这类纯情、干净的作品并不多,他写得较多的是“十里洋场”上海畸形的“风景”,这里充满着“战栗和肉的沉醉”。

《夜总会里的五个人》将五个人物聚集到周末的夜总会,展示了他们的不同命运:金子大王胡均益破产,大学生郑萍失恋,市政府一等书记缪宗旦失业,交际花黄黛茜颜色衰老,研究《哈姆雷特》版本的学者季洁自我迷失。

他们带着极大的苦恼涌进夜总会,在疯狂的音乐中跳舞取乐,寻找刺激。

最后,胡均益开枪自杀,其余人为他送葬。

《上海的孤步舞》则进一步揭露了上海这个半殖民地都市的本质:“造在地狱上面的天堂”。

小说没有连贯的情节,而以感觉主义、印象主义和意识流的方法描写了令人眼花缭乱的都市风景:黑社会的暗杀、后母与儿子的乱伦、富豪的嫖娼、工人的惨死、舞厅里男女的调情…展示了都市的没落疯狂的状态。

在描写人物的疯狂、半疯狂的精神状态时,作者往往还能写出人物内心深处的悲哀;这个特点也就是他说的“在悲哀的脸上戴了快乐的面具”。

《黑牡丹》里那个外号叫做“黑牡丹”的舞女为了逃避遭奸淫的恶运跳车奔逃,得到别墅主人的救护,终于成为他的妻子,但她对自己以往的舞女身份始终讳莫如深、不敢公开。

就是那夜总会里的五个人在寻欢作乐中,哪个没有内心的精神伤痕?在欢乐的假面具下写出人物内心的悲哀,这是穆时英的深沉处。

穆时英在《公墓》和《白金的女体塑像》这两个主要的具有新感觉派特征的小说集中,对畸形都市风景的描绘和其间流露出来的不无欣赏的心态造成了“海派文学”或“洋场文学”的风气。

穆时英也因此获得“中国新感觉派圣手”的称号。

中国新感觉派是在日本新感觉派与法国都市主义文学的影响下发展来的。

刘呐鸥等人曾大量介绍了横光利一、片冈铁兵、川端康成、谷崎润一郎的小说,介绍未来派、表现派、超现实派的文艺。

他们还推出法国都市主义作家保尔·穆杭。

保尔·穆杭小说以新的技巧表现人们普通的价值理念的毁灭及对于及时享乐的沉湎。

“在他的著名的短篇(《夜开》,《夜闭》等),我们带着一种世界大战以后的贪婪而无法满足的肉感,找到了他所描画的这个时代所固有的这种逃避的需要,和一种教师风的术语——靠了这种术语,他把那些最接近,最稔熟或是最辽远的异国情调的东西,描摹得像一组组的又强烈又非现实的图像一般。

”因为他的这些特点,“我们立刻就可以断定他会作为我们的时代底一个最典型的短篇小说家而存留着。

”刘呐鸥等人创作的“都市文学则注意现代都市里繁华、富丽、妖魅、淫荡、沉湎享乐、变化、复杂的生活。

”日本新感觉派经历了从提倡感觉主主义到提倡新心理主义两个阶段。

其中刘呐鸥、穆时英较多地受到了前者的影响,施蛰存较多地受到了后者的影响。

但作为一个流派,他们的创作又表现出一些共同的特色与倾向。

从题材上来看,新感觉派小说表现半殖民地大都市形形色色的日常现象和世态人情并侧重展现都市生活的畸形与病态,从而提供了另一类型的都市文学。

与茅盾、楼适夷等作家创作的站在先进阶级的立场,从政治经济角度理性地描写灯红酒绿的都市黄昏的都市文学不同,中国新感觉派小说家喜欢感性地描写富于现代都市气息和特征的人物:从舞女、水手、投机商、银行职员到少爷、姨太太等;作家给这些人物活动安排的处所则是影戏院、赛马场、夜总会、舞会、酒馆等畸形繁荣的都市环境。