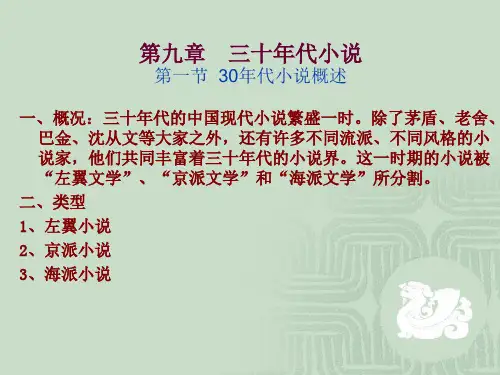

20第九章 ”京派“小说与”新感觉派“小说

- 格式:pptx

- 大小:4.72 MB

- 文档页数:22

论京派小说与新感觉派小说的艺术特色与成就的比较论京派小说与新感觉派小说的艺术特色与成就的比较1934年1月10日,沈从文在《大公报》文艺副刊发表了《论海派》一文,无意间引发了一场"京派"和"海派"的论争。

这场论争看似偶然,却蕴含着20世纪中国文学的诸多基本母题:如传统与现代、东方和西方、乡土与都市、沿海与内陆等等。

其中,“海派”所指的,很大程度上就是下文所提到的新感觉派。

1 关于“京派”与“新感觉派”京派指的是20年代末到30年代居留或求学于以北京为中心的北方城市,坚守自由主义立场的作家群体,他们追求文学(学术)的自由与独立,既反对从属于政治,也反对文学的商业化,是一群维护文学的理想主义者,其基本成员是大学教师和大学生,以《大公报》文艺副刊、《文学杂志》、《水星》为主要阵地,以沈从文、废名、萧乾、芦焚、林徽因等一批学者型的文人为代表,其中最重要的作家就是沈从文。

而新感觉派是一个小说流派,发端于20年代末,形成于30年代前半期,以《现代》杂志为主要阵地。

代表作家是刘呐鸥、穆时英、施蜇存,其作品多表现半殖民地中国现代都市的畸形和病态生活,刻意描写主观感觉和印象,着重人物的心理分析和潜意识、隐意识的开掘,人物多具有"二重人格",一部分作品具有心理分析小说的特色,并流露出颓废悲观情绪。

因主要受日本新感觉主义的影响,所以被称为是中国的新感觉派。

2 “京派小说”与“新感觉派小说”各自的艺术特色⑴从写作手法京派作家的文体都带有一种抒情性。

他们小说的文体形态是与他们的叙事态度、价值选择、文化情致相联结而存在的。

在叙述中融入诗性的追求,在写实中弥漫着浪漫的气息是京派小说文体的突出特征。

沈从文喜欢用“诗的抒情”方式作小说,如《边城》有现实的忧伤,也有桃园般的浪漫,还有水的恬静蕴藉,清丽隽永的诗意扑面而来。

废名善用“写绝句的方法”写小说,还常把诗的象征手法移用在其小说中,《竹林的故事》以竹写青春气息,《浣衣母》、《河上柳》以杨柳喻乡村的古朴,《桃园》、《桥》以桃树言理想境界。

电大《中国现代文学专题》平时作业一及答案31.1921年成为新文学发展史上的重要年头的主要原因有哪些?A.文学研究会和创造社两大新文学社团成立,新文学的声势大振。

《小说月报》由沈雁冰担任主编,从鸳鸯蝴蝶派的重镇变成新文学的重要刊物。

B.这一年出版了郁达夫小说集《沉沦》、郭沫若诗集《女神》(以及汪敬熙小说集《雪夜》、俞平伯诗集《冬夜》)等。

沈雁冰关于小说创作的评论和理论探讨,对小说的发展也起了重要作用。

(说出两部作品集及沈雁冰即可)C.这一年涌现出了郁达夫、叶绍钧、冰心(以及庐隐、王统照、落华生(许地山)、王鲁彦、许杰、郑振铎、彭家煌、蹇先艾、凌淑华、冯沅君、蹇先艾、台静农、张资平、郑伯奇)等有影响的小说家。

(说出三位作家即可)32.闻一多在《诗镌》第七期上发表了诗论《诗的格律》,提出了著名的“三美”主张。

请简要说明闻一多“三美”主张的主要内容。

A.“音乐美”主要是指音节和韵脚的和谐,一行诗中的音节、音尺的排列组合要有规律。

B.“绘画美”是诗的用词要做到有画面有色彩,讲究诗的视觉形象和直观性。

C.“建筑美”主要是指从诗的整体外形上看,节与节、行与行之间要匀称均齐。

五、分析题(30分)35.《雷雨》中的人物是具有典型意义和永久生命力的形象。

……答:周朴园的形象性格,分别通过他对繁漪、侍萍和鲁大海的态度等不同侧面得以表现。

他与鲁大海之间的劳资矛盾,着重写一个资本家的过去和现实罪恶。

而通过他与繁漪、侍萍之间的矛盾,显示道德伦理的矛盾和冲突,更显示了他作为一个人的复杂性。

周朴园竭力要建立符合他个人意志的最圆满、最有秩序的家庭。

他当年对侍萍的情感是真实的,后来对侍萍的遗弃,表明了他自身受家庭束缚和对封建家长的屈从,和封建力量最终达成了和解;之后周朴园的感情生活已经死灭,他的吃素、禁锢,都是残酷的情欲上的自虐,因而对繁漪只是持问候与义务式关心的态度;多年来保留着夏日不开窗(因侍萍生周萍时受风生病)的习惯,是他认为侍萍已经死了,以这种悼念和追忆来弥补心灵上的罪恶感。

注重心理分析——新感觉派小说的特点新感觉派是崛起于20世纪20年代日本文坛的一种现代主义流派,突出特点是强调主观感受,注重心理分析。

其作品主要描写了现代都市生活中人的空虚和异化,以及都市的消费性和商业性所导致的拜金主义的盛行, 并突出描写了夜总会、酒吧、舞会、跑马厅等畸形环境中人的病态行为和畸形心理; 善于描写人物情绪的流动、人物内心的主观感受, 并善于把客观生活加以情绪化、意象化。

这些创作都带有明显的现代主义色彩和特征。

在我国把这种流派称作“心理分析小说派”,或现代派。

我国当时的新感觉派作家主要有施蛰存、穆时英、刘呐鸥、戴望舒等。

刘呐鸥、穆时英更多地受到了日本的早期新感觉派的影响。

新感觉派的创作题材多取材于半殖民地大都市的病态生活,并通过描写大都市生活中形形色色的日常现象和世相世态,暴露出剥削阶级男女的堕落与荒淫、寂寞与空虚,为开拓中国现代的“都市文学”建立了极大的功劳。

刘呐鸥的小说集《都市风景线》不仅是我国最早出版的新感觉派小说集,也是最早出现的反映都市生活的小说集。

新感觉派十分注重心理分析。

他们提倡作家要“纯客观”地挖掘与表现人物的潜意识、隐意识活动,以及人物在特定环境中由某种客观事物引起的微妙心理和变态心理。

相比之下,施蛰存的小说创作则高于刘呐鸥和穆时英。

施蛰存的病态小说,题材更为广阔,内容也更为丰富。

他不仅以上海为主要场景反映大都市的病态生活,而且还对上海市郊小城镇的生活作了形象的扫描。

最初的新感觉派小说把追求新奇的感觉当作创作的关键。

到30年代初期,他们又接受新心理主义的影响,创作了一批以表现心理分析为主要内容的小说。

如穆时英的《南北极》、《白金的女体塑像》等小说都是将心理分析作为构成作品艺术形象体系的重要环节,丰富了刻画心理小说的表现手段。

但真正把心理分析推上一个新的高度的还是施蛰存。

他的《梅雨之夕》、《春阳》、《药羹》等小说代表了心理分析小说的最高水平。

施蛰存是新感觉派小说创作中典型的心理分析小说大家。

新感觉派小说名词解释

新感觉派小说是二十世纪初期欧美现代主义文学运动的一种代表形式,主要出现在20世纪初的英国以及其它西方国家。

该

文学流派通过描写人物的感官体验和内心情感来传递对现实世界的独特看法和批评。

新感觉派小说以其对感官和感受的准确描写而闻名,作者试图以一种直观的方式呈现出人类五官的感觉体验,同时强调探索人类内心深处的感受和感情。

这种文学风格通过强调人物的感官体验,揭示内心情感和思维活动,以及对环境和现实世界的感知来定义人物形象。

在新感觉派小说中,作家采用了一系列创新的文学技巧和手法,如意识流、无意识写作、内心独白等等。

意识流是一种将人物内心的思维、情感和感知过程直接呈现出来的手法,通过模拟人类思维的流动性和不连贯性来创造出一种更为真实的叙述形式。

无意识写作则是一种借鉴弗洛伊德心理学理论的创作手法,试图通过笔墨和语言的流动性来呈现人类的无意识思维和情感。

新感觉派小说具有一种挑战传统叙事方式和描写手法的倾向,试图打破传统小说的线性结构和情节发展。

作者通过呈现人类内心的思维、感知、情感和未知的一面,使读者有机会体验到一种全新的文学感受。

这种体验强调了人类内心世界的复杂性和深度,同时也暗示了现实世界的多变和不可捉摸性。

尽管新感觉派小说在当时引起了一定的争议和批评,但它对之后的现代文学发展产生了重要影响。

它开创了一种全新的文学

风格和写作手法,为后来的现代主义文学作品打下了坚实的基础。

它改变了人们对小说写作的认识和期待,对文学史产生了深远的影响。

新感觉派小说的名词解释在文学史上,新感觉派小说是20世纪初期出现的一种文学流派,它以探索、表现人的内心感受及主观体验为特点。

它与传统的写实主义小说迥然不同,更注重情感和意象的表达,以及对日常生活中微妙而复杂的感觉的捕捉。

在这篇文章中,我们将对新感觉派小说进行深入的名词解释,以便更好地理解和欣赏这一文学流派。

一、新感觉派小说的背景与起源新感觉派小说的起源可以追溯到20世纪初的欧洲。

在那个时代,社会、科技和文化的快速变革引发了人们对内心世界的探索和审视。

心理学、哲学和艺术等领域的新理论和思潮对文学创作产生了重要影响。

作者们开始关注个体的情感和主观感受,试图通过文学来表达他们独特的内心世界。

在此背景下,新感觉派小说应运而生。

二、意象与象征的运用新感觉派小说以意象和象征的运用为其独特之处。

它通过巧妙的比喻和隐喻,将物理世界与内心世界相结合,并将普通的日常事物赋予特殊的象征意义。

这样的写作手法不仅增添了小说的艺术性,也让读者能够更深入地理解和品味作品。

例如,法国作家普鲁斯特在其巨著《追忆逝水年华》中,通过对味觉、听觉、视觉和嗅觉等感官的描写,浓缩了主人公的记忆与情感,使读者能够共鸣并反思自己的生活经验。

三、自由与无序的叙事结构与传统的线性故事结构不同,新感觉派小说更倾向于自由与无序的叙事结构。

它不拘泥于时间和空间的限制,将线性叙事打破为碎片化的片段,采用跳跃式和随机式的叙述方式。

这种独特的结构不仅更贴近人类思维的非线性特点,也更好地表现了内心世界的错综复杂。

英国现代主义作家弗吉尼亚·伍尔夫的小说《至灯谜店之窗》就是以这种自由叙事的结构,将主人公的内心思考和感受有机地融入到小说中。

四、情感的直观表达新感觉派小说强调对情感的直观表达。

它试图通过对细微差别和微妙感受的描写,捕捉人们日常生活中的情感变化,并让读者在那些细节中发现共鸣。

法国作家马塞尔·普鲁斯特在《消失的世界》中运用了丰富的情绪描写,以帮助读者更好地理解人类情感的复杂性。

京派小说与京味小说的对比分析及特色一、对比分析:京派小说源于北京,形成于20世纪20年代至40年代,是中国现代派小说的代表。

京味小说起源于1980年代的北京,是中国新时期的典型创作流派。

2.描述对象:京派小说主要以北方都市社会生活为写作对象,关注社会变迁及人民生活,如《子夜》、《四世同堂》等。

京味小说描述的则是开放后,北京市民的生活经历和感受,以普通人为主要创作对象,如《永不消失的电波》、《亦舒系列》等。

3.风格特点:京派小说追求真实主义风格,作品写实且具有一定的报告性质,文笔流畅,注重社会生活的细节描写。

京味小说则更加注重情感和心理描写,作品充满情愫,语言通俗、生活化,并且多有幽默的元素。

4.主题与价值观:京派小说作品常涉及社会现实问题,如封建家庭制度的衰落、革命运动、抗日战争等。

作品教育人民要有正确的思想觉悟,追求社会进步。

京味小说作品则更加关注个人的情感需求和成长历程,探讨人与人之间的关系及人生价值,倡导个体的自由和开放。

二、特色分析:1.京派小说的特色:(1)社会关怀:京派小说作品关注社会问题,揭示社会现实,通过刻画人物形象和情节展示人心世态,旨在引起人民的思考和反思。

(2)报告性质:京派小说常常具有一定的报告性质,如《子夜》对封建家庭制度的解构,对人民生活的呈现,以及对新社会建设思想的宣传等。

(3)社会生活描写:京派小说对社会生活的描写非常详实,通过对生活环境、日常生活细节的描写,体现出都市社会的独特魅力。

2.京味小说的特色:(1)情感和人性:京味小说更加注重表达人物的情感和内心世界,探讨人与人之间的情感关系,并且刻画出人性的复杂性。

(2)幽默和讽刺:京味小说常常通过幽默和讽刺的手法表达观点,使作品读起来更加轻松愉快,同时也更加贴近读者的生活。

(3)个体和自由:京味小说关注个体的独特性和自由发展,强调人的独立性和自主性,以及对和谐社会的追求。

浅析新感觉派小说的艺术特征【摘要】新感觉派小说是20世纪初期兴起的一种文学流派,它在艺术表达上有着独特的特征。

本文通过对新感觉派小说的艺术特征进行浅析,旨在揭示这一文学流派的独特之处。

感官体验的表达方式是新感觉派小说的重要特征之一,作家通过对感官的细致描写来唤起读者的感受。

与此新感觉派小说也强调主观意识的表达,试图呈现人类内心深处的情感和思想。

对现实的审美化和意象的重要性也是新感觉派小说的显著特点,作家通过独特的语言运用来营造出一种独特的艺术氛围。

新感觉派小说对20世纪文学产生了深远的影响,开拓了文学表达的新领域,为后世作家提供了丰富的创作启示。

【关键词】新感觉派小说、艺术特征、感官体验、主观意识、现实审美化、意象、语言运用、影响。

1. 引言1.1 新感觉派小说的发展背景新感觉派小说是20世纪初出现的一种文学流派,它的发展背景主要受到欧洲艺术和思想的影响。

在19世纪末和20世纪初,欧洲各国文学界出现了一股强烈的反传统、反理性的文学潮流,这一潮流被称为“新感觉主义”。

新感觉主义强调感官体验、直觉和情感,试图摆脱现实主义文学的束缚,追求表现内心深处的情感和意象。

这种潮流在文学领域表现为新感觉派小说。

新感觉派小说的发展背景还包括20世纪初现代主义运动的兴起。

现代主义文学强调个体的主观意识和体验,拒绝传统的叙事结构和价值观念。

新感觉派小说在这样的背景下崛起,表现出对传统文学形式的挑战和突破,追求更加个性化、直观化的艺术表达方式。

新感觉派小说的发展背景是多方面的,包括新感觉主义思潮和现代主义文学运动的影响。

在这样的背景下,新感觉派小说展现出独特的艺术特征和审美追求,成为20世纪文学史上的一种重要文学流派。

2. 正文2.1 感官体验的表达方式新感觉派小说在表达感官体验方面具有独特的方式。

它们通过细致入微的描写和锐利的感知,让读者仿佛身临其境般地感受到小说中所描绘的场景和情感。

这种表达方式常常体现在作品的情节安排和语言运用上。

新感觉派小说的创作特征导言:新感觉派小说是20世纪初期出现的一个文学流派,它在文学史上有着重要的地位。

新感觉派小说以其独特的创作风格和主题内容吸引了广大读者的注意。

本文将从新感觉派小说的起源、特征、发展和影响等方面来探讨这一文学流派的创作特征。

一、起源:新感觉派小说起源于欧洲,主要在20世纪初兴起。

其诞生与弗洛伊德的精神分析学说对文学界的影响及人类心理学研究的深入发展有着密切的关系。

新感觉派小说追求对人物内心活动的描写,追求从感官、情感和意识的角度来表现人物的内心世界。

二、特征:1. 内心独白的运用:新感觉派小说注重描写人物内心活动,常运用内心独白的方式,直接展现人物的思想、感受和意识流动。

这种表现手法使读者能够深入了解人物的内心世界,感受到他们情感的真实性。

2. 感官描述的追求:新感觉派小说通过细致入微的感官描述,展现人物对外界环境的感知和感受。

对于细节的关注使得作品更具真实感,读者可以通过感官上的体验与小说中的人物产生共鸣。

3. 梦境与幻觉的运用:新感觉派小说常常运用梦境和幻觉的手法,通过虚构的场景和事件来揭示人物内心的真实感受。

梦境和幻觉的运用不仅使作品更具有诗意和哲理性,而且能够探讨人类心灵深处的秘密。

4. 人物心理的揭示:新感觉派小说通过描写人物的心理过程和心理冲突,展示人物在特定环境下的内心变化和思想动态。

作品 often 通过人物的言辞、行为和内心独白等多个层面来呈现人物的复杂性和真实性。

三、发展:新感觉派小说的兴起为其他文学流派的发展带来了启示。

一方面,它对文学创作提出了新的要求,追求真正意义上的“艺术创造”。

另一方面,新感觉派小说与其他文学流派融合,出现了许多新的文学流派和派别。

同时,它也对后来的文学创作产生了重要的影响。

四、影响:新感觉派小说对后来的文学创作产生了广泛而深远的影响。

首先,它拓展了人物描写的方式与手法,使得文学创作更加多样化和丰富化。

其次,新感觉派小说强调对主观内心的描写,使读者能更深入地理解人物的情感和思想。

京派小说与京味小说的异同之处及特点

异同之处

1. 主要创作流派

- 京派小说是指在北京地区产生的一类小说创作流派,主要代

表作品有《红楼梦》等。

- 京味小说是指以北京为背景的小说,通过对京味文化的描绘,展现出真实的北京风情。

2. 描述方式

- 京派小说注重对人物内心世界的描写,追求情感细腻,文风

优美。

- 京味小说则着重刻画北京地域特色和民俗风情,以生动的语

言和细节描写吸引读者。

3. 叙事时空

- 京派小说的叙事时空多为历史时期,通过对特定时代的重现

来讲述故事。

- 京味小说的叙事时空主要是当代的北京,通过对现实生活中

的人物和事件的描述来展现京味。

特点

1. 文化特点

- 京派小说注重对传统文化的继承与发展,体现了中国传统文

化的魅力。

- 京味小说在保留传统文化的同时,也融入了现代元素,体现

了当代北京文化的多样性。

2. 人物形象

- 京派小说刻画人物形象深入细致,塑造了许多经典人物形象。

- 京味小说则更注重对现实生活中不同层面人物形象的描绘,

呈现出多样化的人物形象。

3. 价值观念

- 京派小说常常通过对人性的探讨,传达着人性的复杂性和真

实性。

- 京味小说则常常关注当下社会问题,通过对社会现象的批判或反思体现出对社会价值观念的关注。

关于京派小说与新感觉派小说的时空观比较

蔡晓楠

【期刊名称】《辽宁教育行政学院学报》

【年(卷),期】2005(022)003

【摘要】京派小说与新感觉派小说是20世纪30年代中国小说界最具代表性的两大小说流派,深入对京派与新感觉派小说时空观的比较,有助于了解在一个文学共同体内存在的非主流文学流派小说之间的对峙性和互相穿透性.

【总页数】2页(P96-97)

【作者】蔡晓楠

【作者单位】沈阳体育学院,辽宁,沈阳,110032

【正文语种】中文

【中图分类】I206

【相关文献】

1.中日新感觉派小说比较谈 [J], 曲敏

2.《天论》中的荀子时空观研究——兼与《论天》中的亚里士多德的时空观比较[J], 何江新

3.乡村都市与现代都市——老舍与新感觉派小说比较谈 [J], 杨迎平

4.论新感觉派小说时空观的后现代性 [J], 高媛;刘郁琪

5.亚里士多德时空观与牛顿时空观比较 [J], 胡化凯

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。