新感觉派小说创作特点

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:2

新感觉派名词解释现当代文学

摘要:

一、新感觉派的起源与发展

二、新感觉派的主要特点

三、新感觉派在中国的影响和贡献

四、新感觉派的代表作家及作品

正文:

新感觉派,作为20世纪中国文学史上的一种重要文学流派,起源于20世纪20年代,发展于30年代。

这一流派在中国文学史上具有承前启后的作用,它将西方现代主义文学思潮与中国本土文学传统相结合,开创了一种全新的文学表达方式。

新感觉派的主要特点是强调主观感觉和心理体验,注重对人物内心世界的深刻挖掘。

他们运用立体化、动态化、感觉外化的语言表达方式,借鉴西方意识流的小说结构和人物塑造方法,将人物的主观感觉投射到客观世界中,呈现出一种独特的心理型的小说风格。

这种风格既超越了通俗文学,又与中国第一代海派文学有了本质的区别,成为中国最早、最完整的一支现代派小说流派。

新感觉派在中国的影响和贡献是不可忽视的。

他们的小说作品不仅丰富了我国文学创作的形式和内容,同时也为后来的作家提供了宝贵的借鉴和启示。

他们的作品在我国文学史上具有里程碑式的意义,标志着中国现代主义文学的成熟和发展。

新感觉派的代表作家有施蛰存、刘呐鸥、穆时英、叶灵凤等。

他们的作品

如《无轨列车》、《新文艺》和《现代》等,都以展示半殖民地大都市的生活百态,描绘病态社会和畸形人际关系为主题,深入挖掘人物内心世界,呈现出丰富而复杂的人类情感。

其中,穆时英被誉为新感觉派的圣手,他的作品以其独特的小说风格和深刻的社会批判精神,赢得了广泛的赞誉。

总的来说,新感觉派是我国文学史上一个不可或缺的重要流派。

他们以创新的文学理念和独特的艺术风格,为中国现代文学的发展做出了重要贡献。

新感觉派名词解释现当代文学

现代文学是指20世纪以来的文学创作,而新感觉派则是现代文学中的一个重要流派。

本文将解释新感觉派在现当代文学中的意义和特点,并探讨其与其他文学流派的关系。

新感觉派最早出现在20世纪初的法国文学中,由作家勒内·克雷特尼尔提出。

他认为传统的文学形式已经无法满足现代人对感知和体验的需求,因此提出了新感觉派的概念。

新感觉派文学作品以感知和体验为核心,试图通过描绘物质世界的细节和感觉来传达人物的情感和思想。

新感觉派的文学作品通常具有以下几个特点。

首先,它们注重感官的刺激和直观的呈现,以唤起读者的感官体验。

其次,新感觉派作品常常摄取现实生活中的片段和细节,并进行错位和重新组合,以创造一种独特的感觉和意境。

第三,新感觉派作品追求语言的节奏和音韵,通过诗意的叙述和多样的修辞手法来增强作品的艺术性。

新感觉派与其他文学流派存在一定的联系和差异。

与象征主义派相比,新感觉派更注重感官的直观呈现,更加强调对物质世界的描写和感受。

与现实主义派相比,新感觉派则更关注内心的情感和思想,更注重对感知和体验的表达。

同时,新感觉派与超现实主义派也存在一定的关联,两者都试图突破传统的艺术形式,表达内心的幻想和梦境。

总之,新感觉派是现代文学中一股独特而重要的力量,它通过对感官和体验的关注,为读者带来了全新的阅读体验。

新感觉派的作品以独特的感官刺激和艺术性的语言风格,揭示了现代人内心的情感和思想。

通过与其他文学流派的对比和联系,我们可以更好地理解和欣赏新感觉派在现当代文学中的独特意义。

论京派小说与新感觉派小说的艺术特色与成就的比较论京派小说与新感觉派小说的艺术特色与成就的比较1934年1月10日,沈从文在《大公报》文艺副刊发表了《论海派》一文,无意间引发了一场"京派"和"海派"的论争。

这场论争看似偶然,却蕴含着20世纪中国文学的诸多基本母题:如传统与现代、东方和西方、乡土与都市、沿海与内陆等等。

其中,“海派”所指的,很大程度上就是下文所提到的新感觉派。

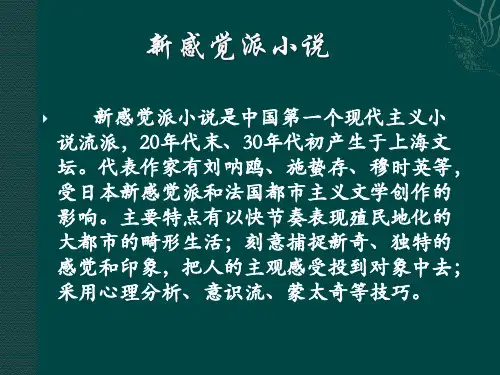

1 关于“京派”与“新感觉派”京派指的是20年代末到30年代居留或求学于以北京为中心的北方城市,坚守自由主义立场的作家群体,他们追求文学(学术)的自由与独立,既反对从属于政治,也反对文学的商业化,是一群维护文学的理想主义者,其基本成员是大学教师和大学生,以《大公报》文艺副刊、《文学杂志》、《水星》为主要阵地,以沈从文、废名、萧乾、芦焚、林徽因等一批学者型的文人为代表,其中最重要的作家就是沈从文。

而新感觉派是一个小说流派,发端于20年代末,形成于30年代前半期,以《现代》杂志为主要阵地。

代表作家是刘呐鸥、穆时英、施蜇存,其作品多表现半殖民地中国现代都市的畸形和病态生活,刻意描写主观感觉和印象,着重人物的心理分析和潜意识、隐意识的开掘,人物多具有"二重人格",一部分作品具有心理分析小说的特色,并流露出颓废悲观情绪。

因主要受日本新感觉主义的影响,所以被称为是中国的新感觉派。

2 “京派小说”与“新感觉派小说”各自的艺术特色⑴从写作手法京派作家的文体都带有一种抒情性。

他们小说的文体形态是与他们的叙事态度、价值选择、文化情致相联结而存在的。

在叙述中融入诗性的追求,在写实中弥漫着浪漫的气息是京派小说文体的突出特征。

沈从文喜欢用“诗的抒情”方式作小说,如《边城》有现实的忧伤,也有桃园般的浪漫,还有水的恬静蕴藉,清丽隽永的诗意扑面而来。

废名善用“写绝句的方法”写小说,还常把诗的象征手法移用在其小说中,《竹林的故事》以竹写青春气息,《浣衣母》、《河上柳》以杨柳喻乡村的古朴,《桃园》、《桥》以桃树言理想境界。

新感觉派小说的名词解释在文学史上,新感觉派小说是20世纪初期出现的一种文学流派,它以探索、表现人的内心感受及主观体验为特点。

它与传统的写实主义小说迥然不同,更注重情感和意象的表达,以及对日常生活中微妙而复杂的感觉的捕捉。

在这篇文章中,我们将对新感觉派小说进行深入的名词解释,以便更好地理解和欣赏这一文学流派。

一、新感觉派小说的背景与起源新感觉派小说的起源可以追溯到20世纪初的欧洲。

在那个时代,社会、科技和文化的快速变革引发了人们对内心世界的探索和审视。

心理学、哲学和艺术等领域的新理论和思潮对文学创作产生了重要影响。

作者们开始关注个体的情感和主观感受,试图通过文学来表达他们独特的内心世界。

在此背景下,新感觉派小说应运而生。

二、意象与象征的运用新感觉派小说以意象和象征的运用为其独特之处。

它通过巧妙的比喻和隐喻,将物理世界与内心世界相结合,并将普通的日常事物赋予特殊的象征意义。

这样的写作手法不仅增添了小说的艺术性,也让读者能够更深入地理解和品味作品。

例如,法国作家普鲁斯特在其巨著《追忆逝水年华》中,通过对味觉、听觉、视觉和嗅觉等感官的描写,浓缩了主人公的记忆与情感,使读者能够共鸣并反思自己的生活经验。

三、自由与无序的叙事结构与传统的线性故事结构不同,新感觉派小说更倾向于自由与无序的叙事结构。

它不拘泥于时间和空间的限制,将线性叙事打破为碎片化的片段,采用跳跃式和随机式的叙述方式。

这种独特的结构不仅更贴近人类思维的非线性特点,也更好地表现了内心世界的错综复杂。

英国现代主义作家弗吉尼亚·伍尔夫的小说《至灯谜店之窗》就是以这种自由叙事的结构,将主人公的内心思考和感受有机地融入到小说中。

四、情感的直观表达新感觉派小说强调对情感的直观表达。

它试图通过对细微差别和微妙感受的描写,捕捉人们日常生活中的情感变化,并让读者在那些细节中发现共鸣。

法国作家马塞尔·普鲁斯特在《消失的世界》中运用了丰富的情绪描写,以帮助读者更好地理解人类情感的复杂性。

新感觉派名词解释现当代文学(原创版)目录一、新感觉派概述二、新感觉派的起源与发展三、新感觉派的代表作家及作品四、新感觉派的特点与影响正文一、新感觉派概述新感觉派是一种现代主义小说流派,起源于 20 世纪初期的日本,并在 20 世纪 30 年代在中国上海文坛得到广泛传播和发展。

新感觉派小说主要以现代都市生活为背景,注重对个体心理和情感的细腻刻画,采用立体化、动态化、感觉外化的语言表达方法,以及意识流的小说结构和人物塑造方法。

二、新感觉派的起源与发展新感觉派的起源可以追溯到 20 世纪 20 年代初的日本,由横光利一、川端康成等 14 位新作家在菊池宽的支持下,以《文艺春秋》为后盾,创办了《文艺时代》,开始了新感觉派文学运动。

此后,该流派不断发展壮大,岸田国士、南幸夫等作家也相继加入。

20 世纪 30 年代,新感觉派传入中国上海文坛,成为第一支被引进的现代主义小说流派。

在上海,新感觉派得到了进一步发展,代表作家包括施蛰存、刘呐鸥、穆时英、叶灵凤等。

他们借鉴了日本新感觉派的立体化、动态化、感觉外化的语言表达方法,以及西方的意识流的小说结构和人物塑造方法,创造出独特的心理型的小说流行用语和特殊的修辞。

三、新感觉派的代表作家及作品新感觉派的代表作家有施蛰存、刘呐鸥、穆时英、叶灵凤等,他们的代表作品包括《都市男女》、《心理分析》等。

这些作品主要描绘了半殖民地大都市中个体的生活百态,突出了病态生活、畸形的两性关系和心理等主题。

四、新感觉派的特点与影响新感觉派的特点在于其独特的心理型小说风格,以及对个体心理和情感的细腻刻画。

该流派的作家通过纯客观地挖掘与表现人物的潜意识、隐意识活动,以及人物在特定环境中由某种客观事物引起的微妙心理和变态心理,创造出独特的心理型的小说流行用语和特殊的修辞。

新感觉派对中国现代文学产生了深远的影响。

作为一种全新的文学流派,它推动了中国现代文学的发展,为后来的文学创作提供了更多的可能性。

浅析新感觉派小说的艺术特征【摘要】新感觉派小说是20世纪初期兴起的一种文学流派,它在艺术表达上有着独特的特征。

本文通过对新感觉派小说的艺术特征进行浅析,旨在揭示这一文学流派的独特之处。

感官体验的表达方式是新感觉派小说的重要特征之一,作家通过对感官的细致描写来唤起读者的感受。

与此新感觉派小说也强调主观意识的表达,试图呈现人类内心深处的情感和思想。

对现实的审美化和意象的重要性也是新感觉派小说的显著特点,作家通过独特的语言运用来营造出一种独特的艺术氛围。

新感觉派小说对20世纪文学产生了深远的影响,开拓了文学表达的新领域,为后世作家提供了丰富的创作启示。

【关键词】新感觉派小说、艺术特征、感官体验、主观意识、现实审美化、意象、语言运用、影响。

1. 引言1.1 新感觉派小说的发展背景新感觉派小说是20世纪初出现的一种文学流派,它的发展背景主要受到欧洲艺术和思想的影响。

在19世纪末和20世纪初,欧洲各国文学界出现了一股强烈的反传统、反理性的文学潮流,这一潮流被称为“新感觉主义”。

新感觉主义强调感官体验、直觉和情感,试图摆脱现实主义文学的束缚,追求表现内心深处的情感和意象。

这种潮流在文学领域表现为新感觉派小说。

新感觉派小说的发展背景还包括20世纪初现代主义运动的兴起。

现代主义文学强调个体的主观意识和体验,拒绝传统的叙事结构和价值观念。

新感觉派小说在这样的背景下崛起,表现出对传统文学形式的挑战和突破,追求更加个性化、直观化的艺术表达方式。

新感觉派小说的发展背景是多方面的,包括新感觉主义思潮和现代主义文学运动的影响。

在这样的背景下,新感觉派小说展现出独特的艺术特征和审美追求,成为20世纪文学史上的一种重要文学流派。

2. 正文2.1 感官体验的表达方式新感觉派小说在表达感官体验方面具有独特的方式。

它们通过细致入微的描写和锐利的感知,让读者仿佛身临其境般地感受到小说中所描绘的场景和情感。

这种表达方式常常体现在作品的情节安排和语言运用上。

穆时英的新感觉派小说艺术杨昌江(湖北教育学院中文系,武汉 430205)摘要:穆时英是20世纪30年代初中国新感觉派小说的代表作家,其小说的艺术特点:一是快节奏地剪辑生活片断,采用“空间并置”结构方式;二是表现主观感觉,创造主观感觉与现实生活相融合的图景;三是表现人物心理,着意开掘人物潜意识。

关键词:穆时英;新感觉派;小说艺术中图分类号:I206.6 文献标识码:A 文章编号:1007-1687(2004)03-0005-03作者简介:杨昌江(1940-),男,湖北教育学院中文系,教授。

①,上世纪20年代末到30年代初崛起于上海文坛,主要作家有刘呐鸥、施蜇存、穆时英等。

这个流派最大的功绩是为表现现代都市生活的特点而大胆进行了小说文体和技巧的创新。

在这个流派之前,虽也有郁达夫、茅盾等人描写过现代都市生活,但直到这个流派就如何表现现代都市生活作了有益的艺术尝试之后,中国才算真正有了都市文学。

故我们今天要建设都市文学,可以从新感觉派小说那里得到不少艺术方面的借鉴。

在这个流派中最有代表性的作家是穆时英,他在当时就被誉为“中国新感觉派圣手”,因此,我们现在就以他的创作为例,来谈谈新感觉派小说在艺术方面可供我们借鉴之处。

一、强调快节奏地剪辑生活片断,采用“空间并置”结构方式 现代都市的特点之一是生活节奏迅猛加快,因而穆时英就不能再像过去农业社会的作家们那样以从容悠闲的笔调来表现都市生活,而必须赋予自己的笔调以一种快节奏。

他的小说尽量不对人物历史和事件原委作板滞的叙述交代,而一下子就切入眼下生活,把眼下生活切出几个片断,再有机地组接成完整的作品。

这就像电影的蒙太奇剪辑手法。

这些片断型的生活往往频繁地变换人物和场景,让人物旋风般地活动在赛马场、咖啡店、跳舞厅、郊区别墅这些处所,情节也随之快速推进,简洁明快,增强节奏感。

这样便能表现出都市生活使人眼花撩乱的纷繁性和都市人物思想情绪的多变性。

他的《上海狐步舞》就没有叙述一个有头有尾的故事,而只是切取上海某个夜晚的九个生活片断快速组接在一起。

新感觉派小说的创作特征导言:新感觉派小说是20世纪初期出现的一个文学流派,它在文学史上有着重要的地位。

新感觉派小说以其独特的创作风格和主题内容吸引了广大读者的注意。

本文将从新感觉派小说的起源、特征、发展和影响等方面来探讨这一文学流派的创作特征。

一、起源:新感觉派小说起源于欧洲,主要在20世纪初兴起。

其诞生与弗洛伊德的精神分析学说对文学界的影响及人类心理学研究的深入发展有着密切的关系。

新感觉派小说追求对人物内心活动的描写,追求从感官、情感和意识的角度来表现人物的内心世界。

二、特征:1. 内心独白的运用:新感觉派小说注重描写人物内心活动,常运用内心独白的方式,直接展现人物的思想、感受和意识流动。

这种表现手法使读者能够深入了解人物的内心世界,感受到他们情感的真实性。

2. 感官描述的追求:新感觉派小说通过细致入微的感官描述,展现人物对外界环境的感知和感受。

对于细节的关注使得作品更具真实感,读者可以通过感官上的体验与小说中的人物产生共鸣。

3. 梦境与幻觉的运用:新感觉派小说常常运用梦境和幻觉的手法,通过虚构的场景和事件来揭示人物内心的真实感受。

梦境和幻觉的运用不仅使作品更具有诗意和哲理性,而且能够探讨人类心灵深处的秘密。

4. 人物心理的揭示:新感觉派小说通过描写人物的心理过程和心理冲突,展示人物在特定环境下的内心变化和思想动态。

作品 often 通过人物的言辞、行为和内心独白等多个层面来呈现人物的复杂性和真实性。

三、发展:新感觉派小说的兴起为其他文学流派的发展带来了启示。

一方面,它对文学创作提出了新的要求,追求真正意义上的“艺术创造”。

另一方面,新感觉派小说与其他文学流派融合,出现了许多新的文学流派和派别。

同时,它也对后来的文学创作产生了重要的影响。

四、影响:新感觉派小说对后来的文学创作产生了广泛而深远的影响。

首先,它拓展了人物描写的方式与手法,使得文学创作更加多样化和丰富化。

其次,新感觉派小说强调对主观内心的描写,使读者能更深入地理解人物的情感和思想。

浅析新感觉派小说的艺术特征作者:高旭婷来源:《青年文学家》2016年第05期摘要:新感觉派作为出现在中国30年代上海“十里洋场”的一个颇具现代气息的艺术流派,其以描绘大都市里人物的灵与肉的冲突和异化为叙述主体,同时积极借鉴了如精神分析、意识流、蒙太奇等西方现代主义的创作方法,真实而又细腻的揭露了现代都市文明的发展给人们造成的精神上的虚空和幻灭。

本文通过分析新感觉派在小说叙述上的艺术特征,进而揭示其在中国新文学发展史上的特殊地位以及自身所带有的一些局限性。

关键词:现代主义;精神分析;意识流;蒙太奇作者简介:高旭婷,女,1993年3月出生,辽宁大学中国现当代文学专业。

[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2016)-05-0-0220世纪30年代出现的新感觉派是中国现代小说史上第一个真正具有现代主义性质的小说流派,它的出现以施蛰存主办的《现代》杂志为标志,作为现代派的大本营,施蛰存就曾表明“这个月刊既然定名为‘现代’,则在外国文学之介绍这一方面,我想也努力使它名副其实。

我希望每一期的杂志能给读者介绍一些外国现代作家的作品。

”[1]因此,《现代》杂志在译介外国作品,传达西方现代主义思想方面做出了巨大的贡献。

新感觉派的代表人物有创作“都市风景线系列”的刘呐鸥,最早推行心理分析小说的叶灵凤以及在心理分析方面达到独步的施蛰存,还有被称作“新感觉派圣手”的穆时英等,他们受西方现代主义思潮的影响,注重对现代主义创作方法的探索,他们的写作以最能代表中国现代消费环境的繁华都市作为描绘的对象,揭示了都市男女在沉迷于物质享受的同时,心灵所承受的孤独与压抑。

一、“十里洋场”的精神幻灭新感觉派小说的叙事场景多发生在中国的现代都市——上海,一个率先进入现代化生物圈,最先受到西方生活方式和艺术思潮影响的灯红酒绿的“十里洋场”。

20世纪30年代,中国的都市文明迅速发展,各种各样的娱乐消费场所纷纷出现:夜总会、舞会、酒吧等成了人们闲暇之余的必经场所,在这里人们可以尽情释放积压在自己内心的压抑与不满,伴随着澎湃的激情和繁华的喧嚣,恣意歌舞,只不过繁华过后则是隐藏在人们内心深处更难以驱逐的孤独与寂寞。

试论“新感觉派”文学的新感觉以横光利一的代表作为中心试论“新感觉派”文学的新感觉以横光利一的代表作为中心新感觉派文学是20世纪初期日本文学的重要流派之一。

该派文学追求的是情感的直觉和对具体事物的感官体验,比起传统文学更加追求感性的直觉,而非理性的思辨。

横光利一的代表作《苦菜の花》就是新感觉派文学的代表作之一,该小说充分表达了新感觉派文学的特点,以其为中心,本文将从以下九个方面进行论述:一、新感觉派文学的背景二、横光利一的生平简介三、横光利一的文学观四、新感觉派文学的核心特征五、《苦菜の花》的主题探究六、横光利一的女性形象刻画七、横光利一的叙事手法与语言风格八、《苦菜の花》的评价与影响九、新感觉派文学对日本文学的意义和影响其中,本文将重点探究《苦菜の花》中的主题以及横光利一对女性形象的刻画。

通过对主题的探究,可以发现新感觉派文学的情感直觉和感官体验是如何被表现出来的,而通过对女性形象的刻画,不仅可以看到横光利一对女性的敏感度以及对女性的关注程度,还可以了解到当时社会对女性的思想与认知。

总之,“新感觉派”文学是日本文学史上的重要流派之一,而横光利一的代表作《苦菜の花》则是新感觉派文学的代表之一,他的作品代表了新感觉派文学的核心特征和文学风格,通过对于该作品的研读和分析,可以更好地理解新感觉派文学的特点,对日本文学的发展也会有一定的借鉴作用。

提纲:1. 初探“新感觉派”文学2. 横光利一的生平简介3. 横光利一的文学观4. 新感觉派文学的核心特征5. 《苦菜の花》中的主题探究6. 横光利一的女性形象刻画7. 横光利一的叙事手法与语言风格9. 新感觉派文学对日本文学的意义和影响1. 初探“新感觉派”文学在这一部分,可以简要介绍“新感觉派”文学的来源、发展以及其作为一个流派的一些共性特点。

可以对比传统文学和“新感觉派”文学的不同之处,为后续讨论提供铺垫。

2. 横光利一的生平简介横光利一是新感觉派文学的代表作家之一,他的生平经历、主要作品和其在文学界的地位都是值得介绍的内容。

注重心理分析——新感觉派小说的特点新感觉派是崛起于20世纪20年代日本文坛的一种现代主义流派,突出特点是强调主观感受,注重心理分析。

其作品主要描写了现代都市生活中人的空虚和异化,以及都市的消费性和商业性所导致的拜金主义的盛行, 并突出描写了夜总会、酒吧、舞会、跑马厅等畸形环境中人的病态行为和畸形心理; 善于描写人物情绪的流动、人物内心的主观感受, 并善于把客观生活加以情绪化、意象化。

这些创作都带有明显的现代主义色彩和特征。

在我国把这种流派称作“心理分析小说派”,或现代派。

我国当时的新感觉派作家主要有施蛰存、穆时英、刘呐鸥、戴望舒等。

刘呐鸥、穆时英更多地受到了日本的早期新感觉派的影响。

新感觉派的创作题材多取材于半殖民地大都市的病态生活,并通过描写大都市生活中形形色色的日常现象和世相世态,暴露出剥削阶级男女的堕落与荒淫、寂寞与空虚,为开拓中国现代的“都市文学”建立了极大的功劳。

刘呐鸥的小说集《都市风景线》不仅是我国最早出版的新感觉派小说集,也是最早出现的反映都市生活的小说集。

新感觉派十分注重心理分析。

他们提倡作家要“纯客观”地挖掘与表现人物的潜意识、隐意识活动,以及人物在特定环境中由某种客观事物引起的微妙心理和变态心理。

相比之下,施蛰存的小说创作则高于刘呐鸥和穆时英。

施蛰存的病态小说,题材更为广阔,内容也更为丰富。

他不仅以上海为主要场景反映大都市的病态生活,而且还对上海市郊小城镇的生活作了形象的扫描。

最初的新感觉派小说把追求新奇的感觉当作创作的关键。

到30年代初期,他们又接受新心理主义的影响,创作了一批以表现心理分析为主要内容的小说。

如穆时英的《南北极》、《白金的女体塑像》等小说都是将心理分析作为构成作品艺术形象体系的重要环节,丰富了刻画心理小说的表现手段。

但真正把心理分析推上一个新的高度的还是施蛰存。

他的《梅雨之夕》、《春阳》、《药羹》等小说代表了心理分析小说的最高水平。

施蛰存是新感觉派小说创作中典型的心理分析小说大家。

新感觉派小说的艺术特色(1)表现半殖民地都市的畸形与病态,提供了另一类型的都市文学。

以上海为中心的东南沿海城市商业文明的产物,其成员对都市“文明病”和五光十色的人生世态有着深切的感受。

如刘呐鸥短篇集《都市风景线》,多写大都市病态和糜烂;穆时英《夜总会里的五个人》、《上海的狐步舞》、《黑牡丹》等写出都市的战栗和肉的沉醉,展览“十里洋场”的畸形“风景”。

(2)引进多种现代派手法,在小说结构、形式、方法、技巧等方面有所创新。

在小说中他们充分调动了各种现代技巧来传达都市的丰富的感性,动用自己五官感觉的复合体验、学习和借鉴电影蒙太奇的技巧,打乱叙事时间和结构,在形式上活用印刷字体来冲击读者的视觉感受,省略标点符号等。

这些形式上的变革,激活了文学的感性和小说的想象力,传达出了现代都市所展示的人类心理体验和感性存在的新视野,有着很大的进步意义,其局限在于有些过分地沉溺于都市的官感刺激、过分地震惊于光怪陆离的意象世界的体验,缺乏自反式的观照,从而显示出了一种文化贫血症。

如穆时英早期的短篇集《南北极》,写到阶级对立,又宣泄破坏、占有一切的情绪,具有流氓无产者气味。

此后转向感觉主义、印象主义方法,创作出表现爱情和死亡的《公墓》;施蛰存写城镇中青年女性苦闷的《春阳》、《雾》,折射着性爱意识与封建主义、资本主义文明的冲突。

其后的《小珍集》,用心理分析方法写社会现实生活的怪现状,则有回归现实主义的趋向。

(3)受到弗洛伊德学说影响,新感觉派对人的“精神内心”的表现,有新的开掘。

并且醉心于表现二重人格,有某种悲观绝望、颓废色情的倾向。

施蛰存早年的短篇集《上元灯》中的小说,颇有诗的意味,但并不采用现代主义方法。

《将军底头》、《梅雨之夕》、《善女人行品》等短篇集,运用弗洛伊德学说,转向较为典型的心理分析,《将军底头》、《魔道》等篇略带神怪、魔幻色彩。

(4)力求在小说的结构体式上创新求异,不愿模仿别人也不想重复自己。

他们的小说结构呈现出灵活开放的态势。

注重心理分析——新感觉派小说的特点

新感觉派是崛起于20世纪20年代日本文坛的一种现代主义流派,突出特点是强调主观感受,注重心理分析。

其作品主要描写了现代都市生活中人的空虚和异化,以及都市的消费性和商业性所导致的拜金主义的盛行, 并突出描写了夜总会、酒吧、舞会、跑马厅等畸形环境中人的病态行为和畸形心理; 善于描写人物情绪的流动、人物内心的主观感受, 并善于把客观生活加以情绪化、意象化。

这些创作都带有明显的现代主义色彩和特征。

在我国把这种流派称作“心理分析小说派”,或现代派。

我国当时的新感觉派作家主要有施蛰存、穆时英、刘呐鸥、戴望舒等。

刘呐鸥、穆时英更多地受到了日本的早期新感觉派的影响。

新感觉派的创作题材多取材于半殖民地大都市的病态生活,并通过描写大都市生活中形形色色的日常现象和世相世态,暴露出剥削阶级男女的堕落与荒淫、寂寞与空虚,为开拓中国现代的“都市文学”建立了极大的功劳。

刘呐鸥的小说集《都市风景线》不仅是我国最早出版的新感觉派小说集,也是最早出现的反映都市生活的小说集。

新感觉派十分注重心理分析。

他们提倡作家要“纯客观”地挖掘与表现人物的潜意识、隐意识活动,以及人物在特定环境中由某种客观事物引起的微妙心理和变态心理。

相比之下,施蛰存的小说创作则高于刘呐鸥和穆时英。

施蛰存的病态小说,题材更为广阔,内容也更为丰富。

他不仅以上海为主要场景反映大都市的病态生活,而且还对上海市郊小城镇的生活作了形象的扫描。

最初的新感觉派小说把追求新奇的感觉当作创作的关键。

到30年代初期,他们又接受新心理主义的影响,创作了一批以表现心理分析为主要内容的小说。

如穆时英的《南北极》、《白金的女体塑像》等小说都是将心理分析作为构成作品艺术形象体系的重要环节,丰富了刻画心理小说的表现手段。

但真正把心理分析推上一个新的高度的还是施蛰存。

他的《梅雨之夕》、《春阳》、《药羹》等小说代表了心理分析小说的最高水平。

施蛰存是新感觉派小说创作中典型的心理分析小说大家。

他运用精神分析学说对人物进行心理刻画, 开掘人物的潜意识, 多写主人公忧郁症、神经衰弱症患者的妄想、惊悸、幻觉等特点。

例如《魔道》中的主人公的幻觉恐惧和多疑, 石秀主人公欣赏杀人时鲜血淋漓的变态的愉悦, 作者将人物的变态心理刻画到了极致。

另一方面, 他还热衷于表现双重人格, 突出以性冲动为主要内容的潜意识在生活各个领域中的作用。

《石秀》中石秀的内心充满了友谊与情欲的冲突。

这些

都与施氏接受弗洛伊德学说中主张人的本我都包含着与性的冲动。

穆时英的《白金的女体塑像》则塑造了一个神化了的形象。

那位如僧侣一样清癯的医师碰到了一个“谜”样的女病人,苍白的皮肤,纤细的手脚,流线样金属雕刻般的身形,冷静像是没感觉似的眼睛,带有过度性欲亢进的蛊惑性的声音……身经百战清心寡欲的医师意外的动摇了,开药方子时候偶尔瞧见人家歪在桌角旁边,上好网袜里露出的一对脆弱纤细的脚踝,顿时荡漾的流液都要从心房里喷出来,“流到全身的每一条动脉里边,每一条微细管里边,连静脉也古怪地痒了起来”。

行文中带有弗洛伊德精神分析的印记, 文中的谢医生在面对白金的女体时, 本能的欲望和清醒的意识之间不停地斗争。

面对着女病人白桦似的身子安逸地搁在床上, 胸前攀着两颗烂熟的葡萄, 在呼吸着的微风里颤着。

谢医生差一点喘不过气来, 他听见自己的心脏要跳到喉咙外面来似的震荡着, 一股原始的热从下面煎上来。

他在医生与三十八岁独身男子、节欲者与性觉醒者之间掀起了强烈的思想斗争, 最终理智暂时地战胜了欲望, 谢医生恢复了常态。

严家炎认为西方意识流小说最重要的特质,在于作者有意去写人物的主观意识尤其是下意识活动,热衷于表现各种潜在的意识、反理性的变态意识、性心理、一刹那间的想入非非之类。

内心独白和自由联想是意识流小说的重要技巧之一, 它反映了人的意识和精神活动的真实过程, 意识流作为现代主义文学的一种叙事手法, 在新感觉派的创作中得到了充分的体现。

新感觉派作家们大都是在都市生活环境中成长起来的, 当时西方资产阶级生活方式和利己的价值观念对上海上流社会影响极大, 形成了一种畸形的繁荣和盲目的开放性, 造成了上流社会的堕落和社会风气的败坏, 因此他们都对都市生活做了大量独特的反映, 从伦理道德和社会风尚的角度, 表现了都市有闲阶级的空虚没落和病态生活。

穆时英作品中的意识流描写是十分精彩的, 他笔下的人物常触景生情, 展开川流不息的自由联想, 大段的内心独白。

施蛰存的心里分析小说对于人物的潜意识描写非常出色, 其作品对人物的内心冲突作比较深刻的描述。

《梅雨之夕》通过内心独白的方式捕捉了一个孤独寂寞的已婚男人无奈在一位美丽少女面前的朦胧微妙的情感, 这位男主人公通过想象和幻想变相宣泄其欲望。

作者在回环往复的心理描写中, 展现了都市人内心的失落。

此外, 新感觉派作家为了表现疯狂没落的都市生活节奏, 还将日本的新感觉主义, 现代派的印象主义融为一体, 创造出一种感觉化的叙事模式, 突出带有主观感情的瞬间感觉印象, 追求主观的真实。

总的来说,注重心理分析是新感觉派小说的重要特征之一。