第8章 核磁共振波谱分析法汇编

- 格式:ppt

- 大小:2.84 MB

- 文档页数:91

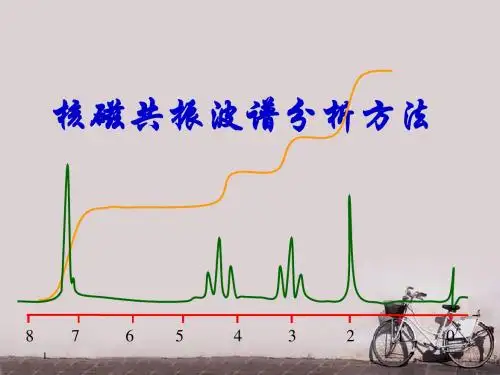

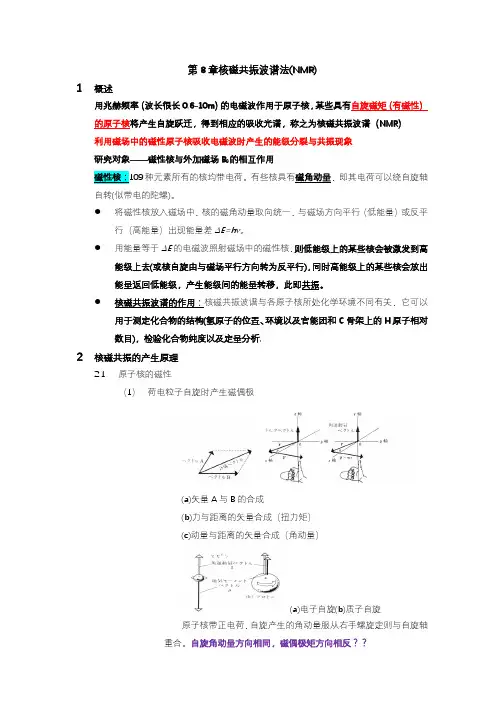

第8章核磁共振波谱法(NMR)1概述用兆赫频率(波长很长0.6-10m)的电磁波作用于原子核,某些具有自旋磁矩(有磁性)的原子核将产生自旋跃迁,得到相应的吸收光谱,称之为核磁共振波谱(NMR)利用磁场中的磁性原子核吸收电磁波时产生的能级分裂与共振现象研究对象——磁性核与外加磁场B0的相互作用种元素所有的核均带电荷。

有些核具有磁角动量,即其电荷可以绕自旋轴自转(似带电的陀螺)。

●将磁性核放入磁场中,核的磁角动量取向统一,与磁场方向平行(低能量)或反平行(高能量)出现能量差∆E=hν。

●用能量等于∆E的电磁波照射磁场中的磁性核,则低能级上的某些核会被激发到高能级上去(或核自旋由与磁场平行方向转为反平行),同时高能级上的某些核会放出能量返回低能级,产生能级间的能量转移,此即共振。

●核磁共振波谱的作用:核磁共振波谱与各原子核所处化学环境不同有关,它可以用于测定化合物的结构(氢原子的位置、环境以及官能团和C骨架上的H原子相对数目),检验化合物纯度以及定量分析.2核磁共振的产生原理2.1原子核的磁性(1)荷电粒子自旋时产生磁偶极(a)矢量A与B的合成(b)力与距离的矢量合成(扭力矩)(c)动量与距离的矢量合成(角动量)(a)电子自旋(b)质子自旋原子核带正电荷,自旋产生的角动量服从右手螺旋定则与自旋轴重合。

自旋角动量方向相同,磁偶极矩方向相反??(2)角动量可用自旋量子数I表示。

I为整数、半整数或零。

其中h为Planck常数h=6.62606896×10^(-34)J·sI决定,m共有2I+1个取值,或者说,角动量P有2I+1个状态∙原子核组成(质子数(原子序数)p与中子数n)与自旋量子数I 的经验规则∙I≠0的核为磁性核,可以产生NMR信号。

I=0的核为非磁性核,无NMR信号(3)磁偶极矩μ与核的角动量P的关系:数。

2.2量子力学处理−核磁共振的产生在无外加磁场时,核能级是简并的,各状态的能量相同将自旋量子数为1/2的核放入磁场B0中,磁矩会有相对于B0的两种取向。