外阴鳞状上皮内瘤变

- 格式:docx

- 大小:12.89 KB

- 文档页数:3

外阴上皮内瘤变V I N 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-外阴上皮内瘤变外阴上皮内瘤变(VIN)是一组外阴病变,是外阴癌的前期病变。

年轻患者的VIN常自然消退,但60岁以上或伴有免疫抑制的年轻患者可能转变为浸润癌。

外阴上皮内瘤变(VIN)分为1级(轻度不典型增生):上皮过度增生和异型细胞的改变,局限于上皮的下1/3。

2级(中度不典型增生):上皮层上述变化发生于上皮的下2/3。

3级(重度不典型增生或原位癌):上皮层的变化超过2/3。

原位癌的不典型增生累及整个上皮层,但未穿透基底膜。

病因1.与HPV(人类乳头瘤病毒)感染有关在VIN浅层细胞,尤其在VIN1和VIN2中,常可见到由HPV感染所致的征象,分子生物学技术证明80%VIN与16型HPV有关。

2.与免疫缺陷有关罹患人类免疫缺陷病毒(HIV)感染、慢性淋巴细胞白血病和长期服用免疫抑制剂(甾体激素和组织移植抑制剂)者VIN发生率明显增高。

3.与外阴营养不良有关外阴上皮内瘤样病变在硬化性萎缩性苔藓患者中较增生性营养不良更多见。

4.与性行为和烟草有关吸烟常常与VIN Ⅲ级的危险性增加有关,同样还发现性伴侣数量的增加与VIN Ⅲ级的发生有关。

HPV感染为性传播疾病,在年轻的VIN患者中常有HPV感染,并与性生活史(包括性伴侣数目,第1次性生活年龄)有关。

5.与宫颈病变关系由于有相同的危险因素,VIN与宫颈病变相联系,大约15%的VIN患者存在宫颈病变。

6.与外阴癌的关系外阴上皮内瘤变I级与外阴癌的关系尚未肯定。

但一些流行病学资料提示,高级别的VIN 和外阴癌的联系是存在的。

临床表现1.症状(1)最常见症状为外阴瘙痒不适和烧灼感。

以大小阴唇较常见,阴蒂次之,尿道口及其周围较少见。

(2)约17%的病人主诉发现外阴结节。

(3)20%~48%的患者无症状。

2.体征查体时可发现有90%的患者外阴局部皮肤出现丘疹或斑点,颜色可为灰色、红色、褐色、棕色或白色。

阴道上皮内瘤样变是怎么回事?

*导读:本文向您详细介绍阴道上皮内瘤样变的病理病因,阴道上皮内瘤样变主要是由什么原因引起的。

*一、阴道上皮内瘤样变病因

*一、发病原因

阴道上皮内瘤样变的病因至今仍未明了。

目前认为HPV感染是发生VAIN最主要的因素。

其他可能的病因为宫颈癌或外阴癌曾行放射治疗和免疫抑制剂治疗,也有人认为绝经后萎缩的上皮更易发展成VAIN。

*二、发病机制

阴道病灶黏膜可呈正常、糜烂或稍为隆起增厚的白斑。

阴道镜下观察,病灶扁平或稍隆起,可伴有点状或镶嵌状改变。

碘试验阳性。

镜下表皮层细胞可部分或全部分层不清、排列失去极向和出现异形细胞核。

按表皮层细胞病变的范围分为:病变局限在上皮1/3为Ⅰ级(轻度不典型增生)、中下2/3为Ⅱ级(中度不典型增生)、超过2/3或全层为Ⅲ级(重度不典型增生/原位癌)。

*温馨提示:以上就是对于阴道上皮内瘤样变病因,阴道上

皮内瘤样变是由什么原因引起的相关内容叙述,更多有关阴道上皮内瘤样变方面的知识,请继续关注疾病库,或者在站内搜索“阴道上皮内瘤样变”找到更多扩展内容,希望以上内容可以帮助到您!。

2005年妇产科试题一、名词解释(20分)1.月经2.子宫峡部3.胎膜早破4.A-S反应5.子宫胎盘卒中6.多囊卵巢综合征7.产褥病率8.宫颈移行带区9.外阴上皮内瘤变10.Asherman综合征二、填空题(10分)1.卵巢有两个功能,一是二是。

2.排卵多发生在下次月经来潮前日左右,若卵子未受精,黄体在排卵后日退化。

3.对放疗最敏感的卵巢肿瘤是,中度敏感的是。

4.输卵管妊娠发生部位以部最多,其次为部。

5.子宫峡部的上界为内口,下界为内口。

6.宫颈癌最常见的转移是。

血行转移发生在期。

7.胎方位是指胎儿的指示点与母体的关系。

8. 子宫肌瘤最常见的症状是和。

9.葡萄胎清宫后应避孕年,宜采用或。

10.多囊卵巢综合征具有两个重要特征和。

三、选择题(30分)1.最常见的女性骨盆是a.女型骨盆b.男型骨盆c.扁平型骨盆d.类人猿型骨盆e.混合型骨盆2.关于月经下列哪项正确a.初潮时多是有排卵性月经b.两次月经第一日的间隔时间为一个月经周期c.月经周期的长短主要取决于分泌期的长短d.正常月经失血量不少于80mle.月经血是凝固的,至少有小血块3.为了解雌激素水平进行阴道脱落细胞检查,最理想的取材部位是a.阴道前庭b.阴道下1/3段前壁c.阴道中1/3段后壁d.阴道上1/3段侧壁e.阴道后穹隆4足月妊娠时胎心率正常的范围是每分钟a.100-140次b.110-150次c.120-160次d.130-170次e.140—180次5下列哪项骨盆外测量数值低于正常值?a.髂棘间径24cmb.髂棘间径27 cmc.骶耻外径18cmd.粗隆间径29cme.坐骨结节间径7cm6关于正常骨产道下列哪项正确?a.骨盆入口前后径比横径长b.最大平面前后径比横径长c.中骨盆横径比前后径长d.出口平面是骨盆最大平面e.中骨盆平面是骨盆最小平面7第一产程期间下列哪项适宜进行温肥皂水灌肠?a.经产妇宫口扩张4cmb. 胎膜早破c.臀先露d. 有剖宫产史e.以上都不是8应用Apgar评分法,下列哪项正确?a.心率120次/分,规律得2分b. 呼吸浅慢且不规律得2分c.肌张力松弛得1分d.刺激咽喉恶心得1分e.皮肤青紫得0分9女性,24岁,婚后半年,因停经两月,腹痛伴阴道流血3天就诊。

鳞状上皮瘤变名词解释

鳞状上皮瘤变一般指宫颈鳞状上皮内瘤变,是一种宫颈癌前病变。

宫颈鳞状上皮内瘤变是一组宫颈细胞异常形态改变,大部分是由于人乳头瘤病毒感染引起的,少部分患者是由于细菌感染引起的。

鳞状上皮内瘤变通常指的是女性宫颈组织病变。

出现这种情况,可能是由于长时间的炎症刺激导致的,也可能跟人乳头瘤病毒感染等因素有一定的关系。

鳞状上皮内瘤变的患者可能会出现阴道分泌物异常、同房后出血、月经期间间断性出血等症状。

食管高级别的鳞状上皮内瘤变属于癌前病变,表明出现早期食管癌的可能,需要及时治疗。

请注意,如果出现鳞状上皮内瘤变症状,建议患者及时去正规医院进行检查,并在医生的指导下使用阿奇霉素胶囊、多西环素胶囊等药物进行治疗,还可以通过冷冻、激光等方式进行治疗。

在日常生活中,建议清淡饮食,多吃新鲜的蔬菜和水果,如西红柿、苹果等,戒烟戒酒。

同时保持良好的心情和生活习惯,避免熬夜,适量进行运动,有利于提高自身免疫力。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询专业医生。

低级别鳞状上皮内病变的治疗方法有哪些

低级别鳞状上皮内病变是一种常见疾病,多发于外阴鳞状上皮内瘤变,尤其是45岁左右的女性。

预防该病的发生需要注意性生活的规律性。

治疗低级别鳞状上皮内病变的目的是消除病灶、缓解临床症状,并预防其向恶性转化。

治疗方案需要考虑患者因素、疾病相关因素和治疗疗效等因素。

物理治疗是一种常用的治疗方法,能够对患者进行准确的评估,排除浸润癌。

目前临床应用的物理治疗方法包括激光汽化、激光切除、冷冻、电灼以及光动力学治疗。

该治疗方法适用于小的病灶,能够保留外阴外观,特别适用于年轻患者病灶广泛时的辅助治疗。

手术治疗的目的是将病灶完全切除,并对病灶进行彻底的病理学评定。

该治疗方法适用于病灶较大或病变侵犯黏膜及生长区的情况。

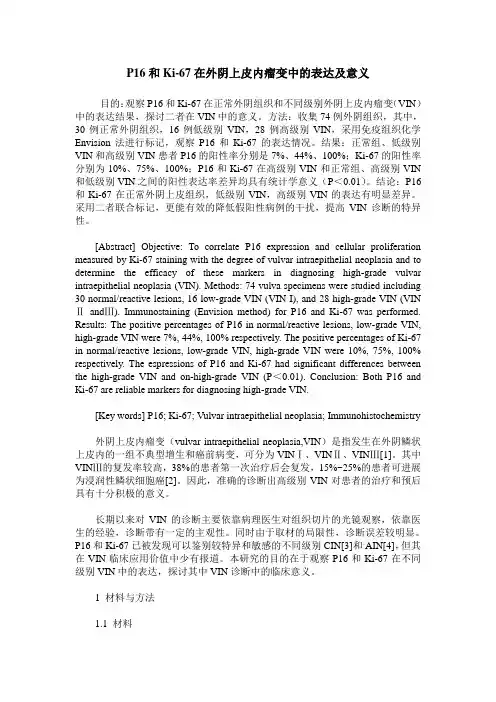

P16和Ki-67在外阴上皮内瘤变中的表达及意义目的:观察P16和Ki-67在正常外阴组织和不同级别外阴上皮内瘤变(VIN)中的表达结果,探讨二者在VIN中的意义。

方法:收集74例外阴组织,其中,30例正常外阴组织,16例低级别VIN,28例高级别VIN,采用免疫组织化学Envision法进行标记,观察P16和Ki-67的表达情况。

结果:正常组、低级别VIN和高级别VIN患者P16的阳性率分别是7%、44%、100%;Ki-67的阳性率分别为10%、75%、100%;P16和Ki-67在高级别VIN和正常组、高级别VIN 和低级别VIN之间的阳性表达率差异均具有统计学意义(P<0.01)。

结论:P16和Ki-67在正常外阴上皮组织,低级别VIN,高级别VIN的表达有明显差异。

采用二者联合标记,更能有效的降低假阳性病例的干扰,提高VIN诊断的特异性。

[Abstract] Objective: To correlate P16 expression and cellular proliferation measured by Ki-67 staining with the degree of vulvar intraepithelial neoplasia and to determine the efficacy of these markers in diagnosing high-grade vulvar intraepithelial neoplasia (VIN). Methods: 74 vulva specimens were studied including 30 normal/reactive lesions, 16 low-grade VIN (VIN I), and 28 high-grade VIN (VIN ⅡandⅢ). Immunostaining (Envision method) for P16 and Ki-67 was performed. Results: The positive percentages of P16 in normal/reactive lesions, low-grade VIN, high-grade VIN were 7%, 44%, 100% respectively. The positive percentages of Ki-67 in normal/reactive lesions, low-grade VIN, high-grade VIN were 10%, 75%, 100% respectively. The espressions of P16 and Ki-67 had significant differences between the high-grade VIN and on-high-grade VIN (P<0.01). Conclusion: Both P16 and Ki-67 are reliable markers for diagnosing high-grade VIN.[Key words] P16; Ki-67; Vulvar intraepithelial neoplasia; Immunohistochemistry外阴上皮内瘤变(vulvar intraepithelial neoplasia,VIN)是指发生在外阴鳞状上皮内的一组不典型增生和癌前病变,可分为VINⅠ、VINⅡ、VINⅢ[1]。

上皮内瘤变名词解释上皮内瘤变(intraepithelial neoplasia)是一种病理学概念,指的是上皮组织内存在异常增生的细胞,其具有向恶性转变的潜能。

本文将对上皮内瘤变进行详细的名词解释,包括其定义、病理特征、分类、病因、临床表现、诊断和治疗等方面。

上皮内瘤变是一种早期肿瘤,其恶性转变前阶段。

它通常被认为是一种癌前病变,因为在上皮内瘤变的发生过程中,虽然细胞形态和功能出现异常改变,但其组织结构还未发生浸润和恶性转变。

上皮内瘤变在病理学上呈现出以下特征:1. 细胞形态学异常:上皮细胞核发生异常增大、异型性增高,染色质呈现异常分散、深染性,细胞核分裂活跃。

2. 组织结构异常:上皮细胞布局紊乱,形成腺体或鳞状表皮的不规则增生。

3. 病变范围:上皮内瘤变限制在上皮层内,没有浸润到基底膜以下。

上皮内瘤变的分类根据病变的位置和形态特征,可以分为多种类型,常见的有:鳞状上皮内瘤变(squamous intraepithelial neoplasia)、腺上皮内瘤变(glandular intraepithelial neoplasia)等。

导致上皮内瘤变的病因多种多样,其中一个常见的因素是感染,特别是与性传播疾病相关的病毒感染,如人乳头瘤病毒(HPV)。

其他因素还包括酒精和烟草的长期使用,美容化妆品和工业化学品的长期暴露等。

上皮内瘤变的临床表现通常无症状,只有在病变进一步发展并浸润到基底膜以下才会产生症状。

根据病变的位置和形态特征,症状可以表现为不同的疾病,如子宫颈癌、宫颈内膜腺癌等。

诊断上皮内瘤变主要依靠组织学检查,通过活检获取的组织标本,通过显微镜观察细胞形态和组织结构的异常改变,可以确定是否存在上皮内瘤变。

此外,还可以通过HPV检测和宫颈涂片等方法进行辅助诊断。

治疗上皮内瘤变的方法根据病变的位置和程度而定,可以采用手术切除、光动力疗法、电凝、冷冻疗法等方法。

提前发现和诊治上皮内瘤变有助于预防其进一步发展成恶性肿瘤。

妇产科主治医师(外阴色素减退疾病与外阴瘙痒)-试卷1(总分46,考试时间90分钟)1. A1/A2型题1. 外阴硬化性苔藓的药物治疗不包括下列何项A. 黄体酮B. 丙酸睾酮C. 氯倍他索D. 氢化可的松E. 己烯雌酚2. 关于外阴鳞状上皮内瘤样变下列哪项是不正确的A. 年轻患者的VIN常自然消退B. VIN症状无特异性,仅表现为瘙痒或烧灼感,无明显体征C. 阴道镜检查也可确诊D. 病理学检查可确诊E. VINI可用药物治疗3. 下列哪项不属于外阴上皮内瘤样病变A. 外阴鳞状上皮增生B. 外阴鳞状上皮轻度不典型增生C. 外阴鳞状上皮中度不典型增生D. 外阴鳞状上皮重度不典型增生E. 原位癌4. 外阴硬化性苔藓多发生在下列何项A. 幼女B. 青春期女性C. 40岁左右D. 50岁左右E. 60岁左右5. 外阴鳞状上皮增生的癌变率为下列何项A. 1%B. 3%C. 2%~5%D. 0E. 2%~3%6. 外阴硬化性苔藓治疗的标准方案是下列何项A. 2%丙酸睾丸酮凡士林软膏局部涂抹B. 皮质激素类软膏局部涂抹C. 红外线理疗D. 每日坐浴2次E. 红霉素软膏局部涂抹7. 关于慢性外阴营养不良下列哪项是错误的A. 可有增生型、硬化苔藓型、营养不良型及混合型四种B. 其发病因素与遗传及自身免疫有关C. 其增生型及混合型可发展为外阴癌D. 见到溃疡、出血及白色变可确诊为外阴癌E. 睾酮局部治疗常有效8. 56岁,外阴瘙痒2年。

妇科检查:外阴左侧直径3cm的皮损,呈红色,边界清楚,表面粗糙。

外阴活检报告为:外阴Paget病。

属于下列何种病变A. 外阴上皮鳞状增生B. 外阴湿疹C. 外阴浸润癌D. 外阴非鳞状上皮内瘤样变E. 外阴鳞状上皮内瘤样变9. 对于外阴白癜风,下列哪项是不恰当的A. 身体其他部位可伴发B. 青春期发病多C. 可转化成癌D. 发白区皮肤周围过度色素沉着E. 病变区皮肤光滑润泽10. 女,45岁,外阴奇痒2余年,外阴皮肤增厚,纹理突出,且由于长时间搔抓出现不同程度的破损、皲裂、隆起。

病理诊断报告范文上的“上皮内瘤变是何意义上皮内瘤变可以分为:低级别上皮内瘤变(Lowgradeintraepithelialneoplaia)、高级别上皮内瘤变(Highgradeintraepithelialneoplaia)。

上皮内瘤变也就是过去常说的不典型增生,也被称为异型增生。

低级别的上皮内瘤变指的是结构和细胞学异常只存在于上皮的上半部分,其程度相当于轻度或者中度的异型增生。

高级别上皮内瘤变则是指结构和细胞学异常,扩散到上皮的上半部,甚至全层,其程度相当于重度异型增生和原位癌。

上皮内瘤变涉及很多器官,比如:子宫内膜、宫颈、前列腺、肠胃、消化系统的食管等。

高级别的上皮内瘤变,有着和肿瘤细胞相似的特征,同时也会有向着肿瘤细胞发展的趋势,即使这样,他也属于良性病变,如果采取合理的治疗方式,就可以使得病变停止,甚至出现痊愈的情况。

高级别上皮内瘤变中存在形态学上进入黏膜下层的癌。

高级别上皮内瘤变比原位腺癌名称更为合适,而且由于上皮内瘤变比较广泛,因此黏膜内瘤变相比较粘膜内腺癌更为恰当。

目前对于上皮内瘤变的治疗中,要避免出现过度治疗的情况,以免过度治疗对人体造成一定的伤害,进而影响患者的预后以及生存质量。

1病理诊断报告上的“上皮内瘤变”意义上皮内瘤变的正确含义是强调癌前病变本质上是由于形成上皮内肿瘤引起,上世纪六十年代,上皮内瘤变(intraepithelialneoplaia,IN)首次被名叫Richard的医学家提出,并用于子宫颈粘膜鳞状上皮的癌前变化。

该上皮内瘤变有两层意义。

第一,上皮内瘤变不是癌;第二,上皮内瘤变是肿瘤形成的一个过程,因此被称为“瘤变”(neoplaia),并不是人们常提及的肿瘤(neoplama)。

世界卫生组织(WorldHealthOrganization)提出“上皮内瘤变”概念,并以为其具有很好的可操作性和实用性,而得到医学界广泛应用,并逐渐替代以前不准确的名称:异型增生、不典型增生、原位癌等。

外阴鳞状上皮内瘤变(VIN)分类及特征(ISSVD,2004)

2004年VIN新的定义仅指高级别VIN病变(即原VIN Ⅱ及VIN Ⅲ)。

依据病理形态学、生物学及临床特点将VIN分为两类。

1.普通型VIN 与高危型HPV感染相关,多发生于年轻女性,超过30%的病例合并下生殖道其他部位瘤变(以CIN最常见),与外阴浸润性疣状癌及基底细胞癌有关。

普通型VIN包括以下3种亚型:疣型VIN、基底细胞型VIN、混合型VIN。

2.分化型VIN 与HPV感染无关,病变在苔藓硬化基础上发生,形态主要为溃疡、疣状丘疹或过度角化斑片。

多发生于绝经后女性,多不伴其他部位病变,与外阴角化性鳞状细胞癌有关。

此外,外阴Paget病等其他不能归入上述两类的VIN病变归入未分类型VIN。

妇科外阴鳞状上皮内瘤样病变诊疗常规【概述】外阴鳞状上皮内瘤样病变(squamous vulvar intraepithelial neoplasia, VIN)多见于45岁左右妇女,约50%VIN患者伴有其他部位的上皮内瘤样病变,多伴有宫颈上皮内瘤样病变(CIN)。

年轻患者VIN常自然消退,但60岁以上或伴有免疫抑制的年轻患者可能转变为浸润癌。

约80%VIN伴有HPV感染。

【诊断】1. 临床表现:VIN的症状无特异性,仅表现为瘙痒或烧灼感,无明显体征。

可累及肛周组织。

2. 病理:确诊依据为病理学检查。

为排除浸润癌,取材时需根据病灶情况决定取材深度。

若无明显病灶,可在涂抹3~5%醋酸后,阴道镜下观察,有助于提高活组织病理学检查的准确性。

【鉴别诊断】与外阴炎、外阴非瘤样上皮病变、外阴癌相鉴别。

【治疗】任何治疗前,须通过阴道镜检查宫颈、阴道、外阴排除合并发生的侵袭性或非侵袭性病灶。

近年来,VIN的发病率在性生活活跃的年轻妇女中渐趋增加,其存在一定的恶变潜能,2%-4%进展为浸润癌,但约38%的VIN可自行消退。

首先通过多点活检确定病变区均为上皮内病变,多中心病变的患者需多处活检明确诊断。

1. VIN I的处理:大多数VIN-I可自行消退,以阴道镜定期复查。

无明显症状且病变未发生和变化,可暂不予治疗;有症状者,选用外用药物(5-FU软膏、咪喹莫特软膏等)或激光治疗。

2. VIN II和VIN III的处理:外阴两侧的病变:行外阴上皮表浅局部切除术(切缘超过肿物外0.5-1cm),手术切除组织边缘行冰冻切片确定无残余病灶。

小阴唇病变:也可行表浅局部切除术,但多采用激光汽化、激光切除、冷冻等物理治疗。

激光治疗时常使外阴被覆阴毛脱落,损害毛囊,阴毛不再生长。

阴蒂病变:物理治疗为主。

年轻、广泛VIN病变:行外阴皮肤切除术(切除表皮层和真皮层,保留皮下组织)+薄层皮片植皮术;也可辅以物理治疗。

老年、广泛VIN病变:行外阴切除术(切除范围包括外阴皮肤和部分皮下组织)。

外阴鳞状上皮内瘤变

什么是外阴鳞状上皮内瘤变

产后妈妈会感到外阴瘙痒,并且偶然能发现有外阴结节,可能患外阴鳞状上皮內瘤样病变。

那么外阴鳞状上皮内瘤变是怎么回事呢?

外阴鳞状上皮内瘤变是一组外阴病变,是外阴癌的癌前期病变,包括外阴上皮不典型增生及原位癌。

外阴皮肤或粘膜鳞形上皮内不典型增生由基底层开始,不典型增生程度加重时向上扩展,占的层次增加,另外,还根据细胞排列的异常情况,通过病理细胞学所发现细胞不典型增生的程度和所占的范围,又将其分成I、Ⅱ、Ⅲ级(即轻、中、重度)。

外阴鳞状上皮内瘤变的病因

1、病因

不完全清楚。

DNA检测发现VIN病变细胞DNA多为单倍体;利用显微分光光度计作多发性病灶DNA分析结果,显示不同病灶起源于不同的干细胞;大的融合病灶可起源于单一的干细胞或是不同散在病灶的融合。

普通型VIN常与HPV感染有关,尤其与HPV16感染关系密切。

p53基因异常可促进分化型VIN向鳞癌发展。

其他危险因素有性传播疾病、肛门—生殖道瘤变、免疫抑制以及吸烟等。

2、病理

现代分子学技术检测发现80%VIN伴有HPV(16型)感染。

细胞病理学变化包括病毒蛋白在细胞核周形成晕圈、细胞膜增厚以及核融合。

这些改变多发生在病变的表层细胞。

外阴鳞状上皮内瘤变的症状

1、外阴鳞状上皮内瘤变的症状无特异性,多表现为外阴瘙痒、烧灼感、皮肤破损及溃疡,程度轻重不一。

部分患者无症状。

2、病变可发生于外阴任何部位,最常见于会阴、阴蒂周围及小阴唇,可累及肛周、尿道周围。

3、病变可表现为表皮隆起的丘疹、斑点、斑块或乳头状赘疣,单个或多个,融合或分散,呈灰白、粉红色、黑色素沉着,或者红白相间的片状,严重者可呈弥漫状覆盖整个会阴。

通常,多中心病灶更常见于较年轻妇女(《40岁者);绝经后妇女多为单发病灶。

外阴鳞状上皮内瘤变怎么治疗

1、局部药物治疗:可采用抗病毒、化疗、免疫治疗药物外阴病灶涂抹。

(1)1%西多福韦:广谱抗DNA病毒药物;

(2)5%咪喹莫特;

(3)5%5—氟尿嘧啶软膏;

(4)干扰素凝胶等。

2、物理治疗:物理治疗对患者进行准确的评估,排除浸润癌。

浸润癌高危者与溃疡者禁用。

目前临床应用的物理治疗主要有激光汽化、激光切除、冷冻、电灼以及光动力学治疗。

治疗后能保留外阴外观,尤其适用于小阴唇或阴蒂的病灶,多用于年轻患者病灶广泛时的辅助治疗。

3、手术治疗:手术目的在于将病灶完全切除并对病灶进行彻底的病理学评定。

手术方式包括:

(1)局部扩大切除:适用于病灶局限者。

(2)外阴皮肤切除:适用于年轻患者,针对产后妈妈,这种手术治疗方式较为合适。

(3)单纯外阴切除:适用于治疗老年、广泛性外阴鳞状上皮内瘤变病变患者,切除范围包括外阴皮肤及部分皮下组织,与根治性手术的区别在于其不需要切除会阴筋膜。

外阴鳞状上皮内瘤变的分类

1、普通型:

与高危型HPV感染相关,多发生于年轻女性,有不少的年轻妈妈也常发生,超过30%的病例合并下生殖道其他部位瘤变(以宫颈上皮内瘤变最常见),与外阴浸润性疣状癌及基底细胞癌有关。

普通型外阴鳞状上皮内瘤变包括三种亚型:疣型外阴鳞状上皮内瘤变、基底细胞型外阴鳞状上皮内瘤变及混合型外阴鳞状上皮内瘤变。

2、分化型:

与HPV感染无关,病变在苔藓硬化基础上发生,形态主要为溃疡、疣状丘疹或过度角化斑片。

多发生于绝经后女性,多不伴其他部位病变,与外阴角化性鳞状细胞癌有关。

此外,外阴Paget病等其他不能归入上述两类的外阴鳞状上皮内瘤变归入未分类型外阴鳞状上皮内瘤变。

外阴鳞状上皮内瘤变的诊断

1、活组织病理检查

对任何可疑病变应作多点活组织检查。

为排除浸润癌,取材时需根据病灶情况决定取材深度,一般不需达皮下脂肪层。

2、病理学诊断与分级

(1)外阴鳞状上皮内瘤样病变分3级。

外阴鳞状上皮内瘤变I:即轻度不典型增生。

外阴鳞状上皮内瘤变II:即中度不典型增生。

外阴鳞状上皮内瘤变III:即重度不典型增生,

及原位癌。

(2)外阴非鳞状上皮内瘤样病变主要指外阴Paget’s病,其病理特征为基底层可见大面不规则的圃形、卵圆形或多边形细胞,胞浆空而透亮,核大小、形态、染色不一(即所谓的Paget’s细胞),表皮基底膜完整。