城市防灾公园_平灾结合_的规划设计理念_初建宇

- 格式:pdf

- 大小:544.07 KB

- 文档页数:4

城市公园防灾避险方案城市公园作为城市的绿肺和休闲娱乐场所,一方面是城市居民的活动场所,另一方面也是城市气候调节的重要因素。

然而,由于城市的灾害风险日益增加,我们需要制定相应的防灾避险方案,以保障公园内的人员和设施安全。

首先,要加强公园内的防灾设施建设。

公园应配备灾害预警系统,包括地震、洪水、台风等多方面的预警设备。

预警系统应覆盖整个公园,并能及时发出警示,提醒公园内的人员采取应对措施。

此外,公园内还应设置报警器、灭火器等基本的防灾设施,以便在发生火灾等突发事件时进行及时报警和灭火。

其次,要进行灾害风险评估,对公园内的潜在灾害隐患进行全面排查。

比如,对公园内的建筑物、景观设施、游乐设备等进行定期检查,确保其安全性和稳定性。

同时,公园内的道路、桥梁、排水系统等基础设施也需要经常检修和维护,确保其正常运行。

通过灾害风险评估,可以及时发现和解决公园内的潜在安全隐患,降低灾害发生的可能性。

另外,要加强人员的防灾意识和自救能力培训。

公园管理部门可以定期开展防灾及安全教育培训,向公园内的游客介绍常见灾害的预防和自救知识,提升游客的安全意识和应对能力。

此外,公园管理部门还可以组织模拟演练,让游客了解和熟悉应急逃生通道和设施的使用方法,提高其应对灾害的能力。

最后,要加强公园的绿化建设和生态保护。

绿化是城市公园的重要特色,通过合理的植被配置和生态修复,可以减少洪涝、滑坡等灾害的风险。

在公园规划设计中,要充分考虑自然因素,如山体、河流等,避免在潜在灾害危险区域进行建设。

此外,公园管理部门还应加强对公园内的植物病虫害的防治,确保植物的健康生长。

综上所述,城市公园的防灾避险方案包括加强防灾设施建设,进行灾害风险评估,提升人员的防灾意识和自救能力,以及加强绿化建设和生态保护。

只有全面考虑公园内的安全因素,做好灾害防范和应对措施,才能够保障公园内的人员和设施的安全,让公园成为城市居民的安全避难所。

城市绿地防灾避险设计导则随着城市化进程的加快,城市面临着越来越多的自然灾害风险。

为了减少灾害带来的损失,提高城市的抗灾能力,城市绿地的防灾避险设计变得至关重要。

本文将从绿地的选择、规划和布局、植被的选择和管理等方面,探讨城市绿地防灾避险设计的导则。

一、绿地的选择选择适当的绿地是城市防灾避险设计的首要任务。

首先,应考虑到绿地的地理位置,选择在易受自然灾害影响的区域建设绿地,以减少灾害的损失。

其次,应考虑绿地的地形地貌,选择平坦的区域建设绿地,以便于排水和疏散。

此外,还要考虑到绿地的土壤条件和水源情况,选择具有良好排水和保水能力的土壤,并保证绿地周围有充足的水源供应。

二、绿地的规划和布局绿地的规划和布局是城市防灾避险设计的关键环节。

首先,应根据城市的规模和人口密度,确定绿地的规模和布局。

绿地的规模应适度,并根据城市的特点合理分布,以保证绿地的覆盖面积和可达性。

其次,应考虑到绿地的连通性和可利用性,将绿地与城市的主要道路和公共设施相连接,以提高绿地的利用率和可达性。

此外,还要考虑到绿地的多功能性,将绿地设计为可供休闲、健身和教育等多种用途的场所,以满足不同人群的需求。

三、植被的选择和管理植被的选择和管理对于城市绿地的防灾避险设计至关重要。

首先,应选择具有抗灾能力强的植被,例如抗风抗涝能力强的乔木和灌木等。

其次,应选择具有良好的根系系统和保水能力的植被,以增加土壤的稳定性和保持水源。

此外,还要注意植被的密度和高度的搭配,避免过密或过高的植被对城市的通风和景观造成影响。

另外,还应定期对绿地进行植被的管理和维护,及时修剪和更新植被,以保证绿地的健康和美观。

四、建立灾害预警和应急机制除了绿地的规划和布局,还应建立灾害预警和应急机制,以提高城市的抗灾能力。

首先,应建立完善的灾害监测和预警体系,及时掌握灾害的发生和发展趋势,以便采取相应的防灾措施。

其次,应建立健全的应急机制和救援队伍,提前制定应急预案,并进行定期演练和培训,以提高应对灾害的能力和效率。

公园应急避难场所建设方案一、建设原则1、统一规划,综合利用。

应结合整体避难规划确定应急避难功能,并与其他类别的应急避难场所综合利用。

2、平灾结合,功能整合。

公园应急避难场所的功能建设应充分考虑平时和灾时的使用需求,各种设施注重平灾功能的平衡与转换。

3、因地制宜,节约实效。

应利用公园的自然条件、建设状况,注重科学的建设管理,合理设置应急避难设施。

4、便捷通达,安全美观。

应急避难场所在满足安全的情况下,靠近公园绿地出入口;在不影响避难功能条件下,应为使用者提供标识明确、舒适宜人、景观优美的环境。

二、场所分类公园应急避难场所按功能分为以下三类:1、紧急避难场所:可容纳避难人员避难10天以内,该场地应具有基本设施;2、固定避难场所:可容纳避难人员避难10天~30天,该场地应具有基本设施和一般设施;3、中心避难场所:可容纳避难人员避难30天以上,该场地应具有基本设施、一般设施和综合设施。

三、场址要求(一)安全性要求1、应急避难场所的地质结构应具备结构稳定性,并应避开地震断裂带、山体滑坡、泥石流、蓄滞洪区等自然灾害易发生地段。

2、应急避难场所应远离有毒气体储放地、易燃易爆物或核放射物储放地、高压输变电路等,以减少次生灾害的影响。

3、应急避难场所应与周边高层建(构)筑物保持安全距离,防止因建(构)筑物倒塌产生的危险。

4、应急避难场所和疏散路线的确定,应考虑邻近或穿越的次高压以上燃气管道和成品油管道的安全影响范围。

5、公园内的动物园、文化遗产及文物保护区域不应作为避难场所使用。

6、海啸应急避难场所的高程应大于国家高程基准30m。

(二)服务半径1、紧急避难场所,服务半径为500m。

2、固定避难场所,服务半径为2000m。

3、中心避难场所,服务半径不超过10000m。

(三)竖向设计1、应急避难场所应充分结合现有地形地貌和公园总体竖向控制进行竖向设计。

2、应急避难场所坡度应控制在7度(约13%)以下。

四、面积指标(一)避难场所面积1、紧急避难场所有效面积不小于2000㎡。

城市绿地应急避难场所的功能建设【摘要】随着城市灾害日益严重,有效的整合社会资源,结合城市绿地建立“平灾两用”的应急避难场所是大多数城市进行综合防治灾害的有效手段之一。

本文以大连路公共绿地(应急避难示范园)建设为例,从应急功能、应急设施和应急交通等方面来探讨城市绿地应急避难场所中应具备的防灾功能,以及如何将城市绿地功能与防灾功能有机融合,在发挥绿地生态效益的同时兼顾防灾救援的功能,营造真正可持续的城市绿色生态空间。

【关键词】城市绿地;应急;避难;功能结合;可持续随着社会的发展和城市化进程的加快,城市人口数量和建设量逐年增多,城市生态环境被严重破坏,环境的恶化也使得全球的自然灾害频发。

而近年来世界各地发生的人为灾害也有越演越烈的趋势,为了保证国民经济持续快速发展和城市建设的正常运作,建设有效的城市防灾体系至关重要。

特别是结合城市绿地建立“平灾两用”的应急避难场所,是城市居安思危,未雨绸缪,整合社会资源,完善城市防灾体系,保障人民生命财产安全的有效措施。

1.城市绿地应急避难场所的定义、建设原则和功能设施1.1 定义应急避难场所主要是为了有效的应对地震、台风等破坏性自然灾害或其它重大危害性突发事件,防御与减轻灾害事件的影响,快速有序的疏散和安置灾民,以确保灾后避难居民的安全,防止次生灾害的发生,同时可供政府组织开展救灾和日常宣传工作的场所。

从使用功能的角度,可将其分为室内型应急避难场所(应急避难建筑)和室外型应急避难场所(应急避难场地)两种。

室内型应急避难场所(应急避难建筑)主要由配备有应急生活保障设施的体育场馆、学校、影剧院等大型公共建筑的室内空间为主;室外型应急避难场所(应急避难场地)主要指配有应急保障设施或临时搭设应急设施的室外空旷场地,包括城市绿地、体育场、学校操场、集散广场等。

城市绿地应急避难场所主要是指面积在3000M2以上,并配有应急生活保障设施的开敞式城市绿地空间。

其中面积的限定要求,是为了确保绿地中有足够的有效避难面积,即可供避灾宿住和活动使用的开敞空间面积,包括道路广场、草坪以及可清理的灌木地被种植区等。

第29卷 第4期河北理工大学学报(自然科学版)Vol129 No14 2007年11月J ourna l of Hebe i Polytechn ic Un i ver sity(Na tur a l Science Edition)Nov.2007文章编号:1674-0262(2007)04-0149-03防灾公园的“平灾结合”规划设计思想苏幼坡,初建宇(河北理工大学建工学院,河北省地震工程研究中心,河北唐山063009)关键词:防灾公园;平灾结合;游憩设施;防灾设施摘 要:城市公园游憩设施和防灾设施的“平灾结合”是防灾公园的重要设计思想,确保一个公园具有一般公园和防灾公园的双重功能。

探讨了避难所与公园广场、绿地,公园入口形态与外围形态,抗震减灾用水设施与水景设施,厕所,公园树木与防火树林带,广播设施、通信设施、发电设施、照明设施诸方面的“平灾结合”规划设计思想。

中图分类号:X43 文献标识码:A “平灾结合”是规划设计防灾公园的基本原则[1]。

平时利用游憩设施供市民、游人观赏、休憩;灾时启用防灾设施,供市民避难。

游憩设施和防灾设施的和谐与整合是防灾公园的重要设计思想,通过和谐设计使一个公园具有一般城市公园和防灾公园的双重功能。

可以认为,防灾公园是增加了防灾功能的城市公园,或防灾公园是同时具有游憩功能和防灾功能的城市公园。

1 避难所与公园广场、绿地避难疏散场所特别是其中的固定避难所是防灾公园必备的防灾设施。

固定避难所是在园内广场、绿地上搭建避难空间设施(帐篷等),供避难者安全避难。

防灾公园必须实现避难所与公园广场、绿地的和谐设计。

平时是公园广场、绿地,灾时启动防灾设施,转化成避难所。

公园广场、绿地的防灾功能划分、避难所的布局、灾时向防灾公园的转化程序是和谐设计的要点。

防灾公园的规模是影响避难所与公园广场、绿地和谐设计的重要因素。

面积小于011公顷的防灾公园只能用作紧急避难所,其内不设避难空间设施;1公顷以上的用作固定避难所,是居民避难的主要场所;大于50公顷的用作中心固定避难所,其内设直升飞机坪、抗震救灾指挥中心、医疗救治中心、救援部队营地、运输车辆基地等[2]。

摘要:从防灾公园的定义及功能入手,综述了国内外防灾公园的规划建设情况,并结合对北京市防灾公园规划建设现状的实际调查,重点探讨分析了城市防灾公园规划原则与布局,进而对城市防灾公园体系与避难空间规划进行了初步探讨,对我国城市防灾公园规划建设具有一定理论价值与实际指导意义。

关键字:景观设计;防灾公园;研究;应急避难场所;平灾结合“城市”是一定地区范围内经济、政治、文化、科技信息中心,一旦遭遇自然灾害,势必造成极大的损失。

1923年日本关东大地震、1976年中国唐山大地震、1994年美国北岭地震、1995年日本阪神大地震和2003年伊朗巴姆大地震等严重的地震灾害,给社会经济和人类自身带来了巨大的打击。

我国人口众多,地域广阔,自然地理环境复杂多样,是一个灾害较多的国家。

长期以来人们对城市防灾工程的重视程度不够,加上市民防灾意识的缺乏,使城市的整体防灾减灾功能一直远远滞后于城市发展。

城市防灾公园在抵御灾害发生后引发的二次灾害和避灾、救灾过程中,有着极其重要的作用,我们应该在城市减灾工作中充分考虑城市防灾公园的规划建设。

1 防灾公园的定义及功能1.1城市防灾公园日本对防灾公园的定义是“由于地震灾害引发市区发生火灾等次生灾害时,为了保护国民的生命财产、强化大城市地域等城市的防灾构造而建设的起广域防灾据点、避难场地和避难道路作用的城市公园和缓;中绿地”[1]。

1.2防灾公园的功能防灾公园的主要功能是供避难者避难及对避难者进行紧急救援。

具体包括:防止火灾发生和延缓火势蔓延,减轻或防止因爆炸而产生的损害,成为临时避难场所(紧急避难场所、发生大火时的暂时集合场所、避难中转点等)及最终避难场所、避难通道、急救场所、灾民临时生活的场所、救灾物资的集散地、救灾人员的驻扎地、倒塌建筑物的临时堆放场等,中心防灾公园还可作救援直升机的起降场地,平时则作为学习有关防灾知识的场所。

2 国内外城市防灾公园的发展2.1欧洲文艺复兴时期城市的防灾减灾实践城市防灾绿地建设最早可追溯到文艺复兴时期,当时欧洲有许多建于地震区的城市,如1693年的意大利卡塔尼亚和1755年的葡萄牙首都里斯本,为了防灾减灾的需要,在灾后的重建规划中改变了原来的城市形态:由笔直宽阔的城市大道代替狭窄曲折的小巷,在城市大道两旁种植行道树,并且规划建设一些特大型的广场与之相连,使之成为相对完善的防灾、避灾、救灾体系。

城市防灾避险绿地系统规划分析概述:城市防灾避险绿地系统规划是在城市规划中,针对城市内自然灾害或人为灾害的发生而进行的绿地规划。

该系统的建设旨在减轻灾害带来的损失并提高城市抵御灾害的能力。

本文将从系统规划、绿地规划和防灾避险措施三个方面进行分析,以探讨城市防灾避险绿地系统规划的重要性和操作性。

系统规划:城市防灾避险绿地系统规划应该是一个全面、系统的规划。

首先,应对城市中可能发生的各类灾害进行详细的调研和评估,包括地震、洪水、风暴、土地滑坡等自然灾害,以及火灾、爆炸等人为灾害。

其次,根据调研和评估的结果,制定相应的防灾避险目标和指标,确定规划的范围和重点区域。

最后,制定具体的规划方案,包括绿地的类型、布局、功能和建设标准等。

绿地规划:绿地是城市防灾避险绿地系统的核心要素,具有吸水、固土、调节气候、减轻灾害损失等功能。

在规划中,应确定不同类型的绿地,包括公园、湿地、护林带等,并根据灾害类型和规划范围确定其分布和布局。

在布局上,应考虑到绿地与周边建筑的融合,形成防灾避险绿地系统。

此外,绿地的功能也应多样化,既可以作为城市休闲娱乐的场所,也可以作为防灾避险的场所,提供紧急避难和救援的功能。

防灾避险措施:除了绿地规划外,城市防灾避险绿地系统还应包括其他防灾避险措施的规划。

这些措施可以包括建筑物的加固和防护、地下设施的规划和设计、灾害预警和应急响应系统的建立等。

例如,在地震灾害的防范中,可以通过加固建筑物和规划安全疏散通道等措施减少伤亡;在洪水灾害的防范中,可以通过绿地的修建和水利设施的建设来调节水流,减轻洪水灾害的损失。

重要性:城市防灾避险绿地系统规划对于城市的可持续发展和人民的生命财产安全具有至关重要的意义。

通过合理规划和设计绿地系统,可以最大限度地减轻灾害的损失,提高城市的抵御能力。

此外,绿地系统规划还有助于改善城市环境质量,提高人民的生活品质。

结论:城市防灾避险绿地系统规划是一个复杂而又重要的任务。

通过系统规划、绿地规划和防灾避险措施的综合考虑,可以有效地保护城市的生态环境和人民的生命财产安全。

城市防灾公园防灾避难功能规划研究——以长春市南湖公园规划建设为例摘要:近年来,灾害的发生愈演愈烈,为加强防灾减灾救灾工作,国务院制定了《国家综合防灾减灾规划(2016-2020)》,其中防灾公园作为城市重要的灾害隔离带,防灾公园规划与防灾体系建设仍存在极大不足。

本文以长春市南湖公园为主要研究对象,归纳长春市城市防灾公园体系的应用方向及防灾公园的具体设计方法与配置要求。

总结相关防灾设施的配置要求,并针对长春市南湖公园的防灾规划建设提出合理化建议。

关键词:防灾避险;居民意识;管理系统;长春市1.引言诗经中曾描绘地震的可怕:“百川沸腾,山冢崒崩;高岸为谷,深谷为陵”。

我国是多地震的国家,也是不时遭受严重地震震害的国家之一。

有资料表明,我国占全球 7 级以上地震约 1/3,我国有 40%以上地区属于7度地震烈度区,且有70%的百万以上人口大城市处于地震区[1]。

虽然我国城市发展进程加快与高精端技术迅猛发展,但是城市的整体防灾减灾功能一直远远滞后于城市发展。

由于近年来城市灾害频发,城市安全日益受到关注。

如何应对灾害与风险,为市民创造安全的城市环境,成为人们关注的焦点。

而公园绿地作为城市内可供市民活动的大型室外活动场地,同时也承担着城市防灾减灾的主要空间载体的功能。

防灾公园是指以地震为起因,发生街道火灾等二次灾害时,为保护国民的生命财产,强化城市防灾结构而规划建设的避震疏散功能比较完善的城市公园。

应当指出的是,防灾公园虽然是以防止地震灾害为主要目的,但也具有防止其他城市灾害的能力[2]。

在灾害发生的各个阶段,防灾公园是城市居民重要的避险和候援的重要场所[3]。

本篇论文旨在通过对长春市南湖公园的调查研究,针对性分析长春市防灾规划的缺失与不足,总结并归纳出基于中国国情发展、适应性强的城市防灾公园规划设计策略,以期为城市安全规划提供借鉴。

2.南湖公园防灾建设现状分析2.1场地整体及周边调研分析2.1.1场地服务半径及服务人口规模南湖公园是长春市区内占地面积最大的公园,占地面积约238.6公顷,大约能容纳10万人避难。

城市规划原理与设计中的城市安全与防灾规划现代社会中,城市化进程加快,城市规模日益扩大,城市安全问题与防灾规划变得尤为重要。

城市规划原理与设计中的城市安全与防灾规划是一项关系到居民生命安全和财产安全的重要工作。

本文将探讨城市规划原理与设计中的城市安全与防灾规划的意义、原则与实践。

一、城市安全与防灾规划的意义城市安全与防灾规划是城市规划中不可或缺的一部分,其意义主要体现在以下几个方面:1. 保障居民生命安全:城市中人口众多,建筑物密集,一旦发生灾害,如地震、火灾、洪水等,将对居民的生命安全构成巨大威胁。

通过城市安全与防灾规划,可以科学布局城市功能区,合理规划建筑物,降低灾害发生的风险,最大程度地保障居民的生命安全。

2. 保护城市基础设施:城市基础设施是城市正常运行的“血脉”,如电力、供水、交通等,一旦发生灾害,将对基础设施造成严重破坏,影响城市的正常运行。

城市安全与防灾规划可以合理布局基础设施,设置灾害预警系统,提高城市对灾害的应对能力,减少基础设施损失。

3. 保护城市环境:城市发展过程中,环境问题成为制约可持续发展的重要因素。

城市安全与防灾规划可以通过合理规划土地利用,减少灾害发生的概率,保护城市环境,实现城市的可持续发展。

二、城市安全与防灾规划的原则城市安全与防灾规划遵循以下原则,以确保规划的科学性和实施性:1. 预防为主:城市安全与防灾规划的核心是预防。

在规划中,应根据历史灾害情况和科学的灾害风险评估,合理布局城市功能区,减少灾害发生的概率。

2. 综合施策:城市安全与防灾规划要综合考虑各个方面的因素,包括自然环境、社会经济、人口分布等,以形成合理的防灾方案。

3. 灵活适应:城市安全与防灾规划需要灵活适应城市发展的变化。

规划应具有可调整性和可持续性,随着城市的发展变化和灾害风险的变化,及时进行调整和优化。

三、城市安全与防灾规划的实践城市安全与防灾规划的实践需要多方合作,包括政府、专家、社会组织和居民的共同努力。

防灾避险的公园设计公园是城市绿地系统的重要组成部分,不仅能提供人们休闲娱乐的场所,还能承担起社区居民和城市居民防灾避险的功能。

为了确保公园在发生灾害时能够起到有效的保护作用,我们需要在公园设计中融入防灾避险的考虑。

首先,公园设计需要合理规划疏散通道。

灾害发生时,疏散通道是确保人员安全撤离的重要保障。

因此,在公园设计中,应预留足够宽敞的疏散通道,同时要考虑到不同灾害类型可能对通道的影响,如地震时可能导致建筑物垮塌,需要设立疏散通道穿越建筑物的设计。

此外,还可以设置指示标识和紧急避难点,方便人们在紧急情况下迅速找到避难地点。

其次,公园设计需要考虑防灾设施的设置。

防灾设施包括避难场所、避雷设施等,能够提供人们在灾害发生时的临时庇护和保护。

在公园设计中,可以设置避难场所,如建筑物或地下室,以保证人员的安全。

此外,可以考虑引入避雷设施,如避雷针和避雷网等,减少雷击灾害的危害。

再次,公园设计需要注重环境保护和生态修复。

灾害的发生往往与环境破坏有关,因此,在公园设计中,需要注重环境保护和生态修复。

可以采用生态景观设计,保护自然生态环境,恢复生物多样性。

同时,可以考虑采用生态工程措施,如植被绿化、雨水收集利用等,减少水患和土地滑坡等灾害的发生。

最后,公园设计需要加强公众教育和意识培养。

公众的防灾意识和应急能力是防灾工作的重要一环。

在公园设计中,可以设置防灾教育基地或展示馆,向公众普及防灾知识和技能,提高公众的防灾意识和应对能力。

此外,可以开展防灾演习和培训活动,让公众了解防灾措施的实施方法和应急处置的程序。

总之,公园设计中融入防灾避险的考虑,可以提高公园的功能和价值,保护人们的安全和财产,降低灾害造成的损失。

在公园设计中,要合理规划疏散通道、设置防灾设施、注重环境保护和生态修复,加强公众教育和意识培养等方面下功夫,为城市居民提供一个安全、舒适的防灾避险场所。

同时,要注重科学研究和实践经验的总结,不断完善公园防灾避险的设计理念和方法,提高公园的防灾避险能力,为城市的可持续发展作出贡献。

城市公园防灾避难改造设计研究【摘要】本文从城市公园防灾避难改造设计的角度,分析了公园在防灾避难改造中的改造原则与设计依据,并在系统总结国内外先进经验的基础上提出了北京市丰台区莲花池公园防灾避难改造项目建设的意见与对策,期望引起更多的学者和社会的关注,进一步完善和提高城市绿地系统的防灾体系建设水平。

【关键词】城市公园;防灾避难;改造设计;莲花池公园近年来,随着我国城市化进程速度迅猛增长,环境污染、交通事故、人口拥挤、城市噪音和地质自然灾害等一系列城市灾害也随之而来,特别是2008年5月12日的汶川大地震,造成近7万人死亡,37万人受伤,为我国带来了巨大的损失。

但是在灾时,当地众多的公园、绿地、学校操场以及体育场等空旷场地为灾民安置提供了良好的防灾避险空间。

研究表明,在现代史上几次大规模的城市灾难中,绿地发挥了重要防灾减灾作用1。

因此在城市综合防灾避难体系中,城市公园及绿地系统占有十分重要的位置。

1. 国内外对城市公园防灾改造设计的现有研究1.1 国外1.1.1 日本在城市防灾公园的建设方面,国际上已有不少经验值得我们借鉴,首先就是在地震频发的日本。

1923年日本发生了关东大地震,伤亡惨重,但是在这场大灾害中,城市的绿地、广场和公园等公共场所在灭火和阻止火势蔓延上起到了积极的作用,当时占东京人口70%左右的市民都因及时逃到这些公共场所避难而得以幸存2。

从1956年起,日本相继出台并修改了有关防灾公园的法律《城市公园法》、《城市绿地保全法》、《紧急建设防灾绿地计划》、《城市公园法实施令》、《防灾公园计划和设计指导方针》等,就防灾公园的定义、功能、设置标准及有关设施等作了详细规定3。

1.1.2 美国在西方城市化发展较早的发达国家里,城巿防灾绿地对生态的调节作用早有体现。

1871年,芝加哥发生大火,因木制建筑在市区中较为集中,导致火势蔓延极快,10万余人无家可归。

在随后的灾后重建过程中,美国开始考虑以开敞的绿地空间分隔原本连成片的市区的方式建造公园系统,为后来防灾型绿地系统规划提供了指导。

24卷1期2008年3月世 界 地 震 工 程WORLD E ARTHQUAKE E NGI N EER I N G Vol .24,No .1Mar .,2008收稿日期:2007-11-19; 修订日期:2008-01-15 作者简介:初建宇(1969-),男,讲师,主要从事防灾减灾方面研究.文章编号:100726069(2008)0120099204城市防灾公园“平灾结合”的规划设计理念初建宇1,2 苏幼坡1,2 刘瑞兴2(1.河北理工大学建筑工程学院,河北唐山063009; 2.河北省地震工程研究中心,河北唐山063009)摘要:城市防灾公园是破坏性地震发生时,为了保护市民的生命财产安全、强化城市防灾结构而建设的具有避难疏散场所功能的公园、绿地。

游憩设施与防灾设施的和谐与整合确保一个公园具有一般公园和防灾公园的双重功能。

探讨了避难所与公园广场、绿地;公园树木与防火树林带;水景设施与抗灾用水设施;广播设施、通信设施、发电设施、照明设施;公园仓库与抗震减灾资源物资储备仓库;公园入口形态、外围形态;临时厕所和公园管理机构等八个方面的整合设计。

关键词:防灾公园;游憩设施;抗震防灾设施;平灾结合;整合设计中图分类号:T U986 文献标识码:AThe in tegra ted desi gn pr inc i ple of urban d is a ster preven ti on parksCHU J ian 2yu 1,2 S U You 2po 1,2 L I U Rui 2xing 2(1.College of Civil Engineering and A rchitecture,Hebei Polytechnic University,Tangshan 063009,China;2.Earthquake Engineering Research Center of Hebei Pr ovince,Tangshan 063009,China )Abstract:U rban disaster p reventi on park is a park,or a p iece of green area with functi on of refuge sheltered fr om disaster ancl f or evacuati on .It is constructed f or saving life and p r operty and f or enhancing the functi ons of disaster p reventi on of a city when earthquakes occur .The recreati on facilities are integrated with the earthquake disaster p reventi on facilities,which make a park int o difuncti onal one .This paper p r obes int o design p rinci p les of refuge and park square,green area,park forest and firep r oofing forest belt,and the integrated design of 8types of facili 2ties is in -vestigated,which are as foll o ws:first,water vie w facility and disaster resistant water supp ly facility,secondly,br oadcast facility,thirdly,communicati on facility,f ourthly,generat or facility and lighting facility,fifth 2ly,park warehouse and disaster resistance and m itigati on materials warehouse,sixthly,park entrance configurati on and peri phery configurati on,seventhly,te mporary t oilet and eighthly manage ment organizati on .Key words:disaster p reventi on park;recreati on facility;disaster p reventi on facility;integrating ordinary phase with disaster phase;integrated design1 引言 城市防灾公园是破坏性地震发生时,为了保护市民的生命财产安全、强化城市防灾结构而建设的具有避难疏散场所功能的公园、绿地[1]。

其不仅具备一般城市公园的游憩设施,还依据城市防灾要求,设置功能比较齐全的防灾设施。

一般城市公园赋予必备的防灾功能可以改造成防灾公园。

近些年来,随着城市综合防灾事业的发展,防灾公园呈现蓬勃发展态势。

我国是规划建设防灾公园比较早的国家[2~4]。

2003年北京市建成了我国第一个防灾公园———元大都城垣遗址公园,随后又有海淀公园等防灾公园问世;台北市已经建成12个防灾公园;杭州、重庆等城市正在规划建设防灾公园。

日本最早提出建设防灾公园的理念,目前已经建成兵库县三木防灾公园、大阪府久宝寺绿地、市川市大洲防灾公园和名古屋稻永公园等城市防灾公园。

“平灾结合”是规划设计防灾公园的基本原则[5]。

平时利用游憩设施供市民、游人观赏、休憩;灾时启用防灾设施,供市民避难。

游憩设施和防灾设施的和谐与整合是防灾公园的重要设计思想,通过和谐设计使一个公园具有一般城市公园和防灾公园的双重功能。

可以认为,防灾公园是增加了防灾功能的城市公园,或防灾公园是同时具有游憩功能和防灾功能的城市公园。

和谐设计涉及到所有游憩设施和防灾设施,可以重点归纳为以下八个方面。

2 避难所与公园广场、绿地的整合设计避难疏散场所特别是其中的固定避难所是防灾公园必备的防灾设施。

固定避难所是在园内广场、绿地上搭建避难空间设施(帐篷等),供避难者安全避难。

防灾公园必须实现避难所与公园广场、绿地的和谐设计。

平时是公园广场、绿地,灾时启动防灾设施,转化成避难所。

公园广场、绿地的防灾功能划分、避难所的布局、灾时向防灾公园的转化程序是和谐设计的要点。

防灾公园的规模是影响避难所与公园广场、绿地和谐设计的重要因素。

面积小于0.1公顷的防灾公园只能用作紧急避难所,其内不设避难空间设施;1公顷以上的用作固定避难所,是居民避难的主要场所;大于50公顷的用作中心固定避难所,其内设直升飞机坪、抗震救灾指挥中心、医疗救治中心、救援部队营地与运输车辆基地等。

避难道路是避难疏散场所的重要组成部分。

必须和谐设计平灾共用满足防灾要求的避难道路、救援资源运输道路和消防道路,为平时游人活动和灾后救援、避难安全提供良好的交通环境。

公园广场不宜大面积用钢筋混凝土硬化,应当保持松软的地面或栽植较矮的花草,为搭设帐篷等避难空间设施提供方便。

3 公园树木与防火树林带的整合设计能够防止、减缓火灾延烧,减轻建筑物落物引发的灾害,对市民避难生活起辅助作用的植被称为防灾植被。

规划防灾公园的防灾植被带时,需按照公园外围的拟生火源以及火灾发生后延烧的环境、气象条件等设定火灾规模,相应地规划防灾植被带的构成。

防灾植被带一般设在公园四周,平时是绿地景观,公园外围发生火灾时起防火作用。

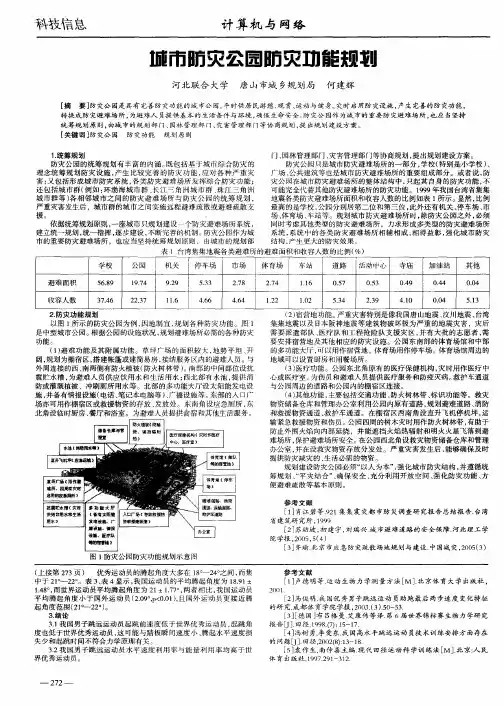

从公园外围火灾现场到避难疏散场所的地域,可以划分为火灾危险区、防火植被带和避难所(见图1)。

即通过防火植被带隔离火源与避难所,确保发生严重火灾后,不受或减轻火灾对园内避难所的威胁。

图1 公园一侧发生火灾的防火树林带001 世 界 地 震 工 程 24卷根据火灾规模设计防火植树带的树种、宽度与高度。

宜选择火焰遮蔽率高、抗火性能强的树种构建防火树林带[3]。

防火植被带的植被也可以采用草坪等,但和防火树林带比较,应当适当提高植被带的宽度。

4 水景设施与抗灾用水设施的整合设计防灾公园的抗灾用水设施主要有抗震贮水槽、水井、洒水装置等。

抗震贮水槽贮备避难初期避难居民使用的饮用水、生活用水。

灾时城市给水系统瘫痪时,启用抗灾贮水槽。

和谐设计的一个重要思路是抗震贮水槽与平时的城市供水系统相通,成为系统的一个组成部分。

灾时,关闭抗灾贮水槽出水口,槽内贮存的水量能够满足避难者的应急需求,即贮存避难者3天的饮用水。

公园的水井平时提供生活用水,灾时用作饮用水等。

水池、水流平时是公园景观,并提供消防用水,生活用水,浇灌植被用水。

灾时,用作消防用水、洒水装置用水。

灾时,电力系统可能暂时瘫痪,各类用水设施宜设置人工抽水泵,采用电动泵时,储备相应的电源。

如果用水设施提供饮用水,视水质,确定是否安装灭菌、过滤装置。

5 广播设施、通信设施、发电设施与照明设施的平灾整合设计广播设施平时为休闲者和游人提供与游园有关的各种信息,灾时给避难者提供灾情情报。

和谐设计是由平时广播线路和灾时广播线路组成的广播设施系统。

在公园管理机构内安装麦克风,园路、公园进出口和灾时的避难疏散场所用地配置一定数量的扬声器。

严重地震灾害发生时,启用灾时广播线路,为避难者提供避难行动与避难生活信息。

和谐设计通信系统时,应充分考虑严重地震灾害发生后平时通用的通信系统有可能遭受严重破坏而瘫痪。

因此,在平灾结合的通信系统中宜设置包括卫星通信、航空通信等现代通信手段在内的灾时通信系统,确保灾时信息畅通。

通信系统应当具有抗灾性能,并有备用电源。

在信息网络环境下,应当充分发挥信息网络的抗震减灾功能。

平灾结合的公园电力系统,应积极采用太阳能、风能等自然能源发电,这是公园电力系统和谐设计的新理念。

这样的系统不会因为城市供电系统瘫痪而中断公园电源和照明用电。

避难所室内外的照明系统原则上部分或全部使用平时的照明系统,设置电源转换器,严重地震灾害发生后,把照明系统切换到灾时电源上。

灾时照明重于平时照明。

严重地震灾害发生后,如果没有照明设施,夜间避难者摸黑避难或在黑暗中渡过避难生活,必然带来诸多安全隐患、行动困难和避难者心理上的恐慌。

手电筒是一种使用极为方便的电源,防灾公园宜储备一定数量的手电筒和对应型号的电池。

6 公园仓库与抗灾减灾资源物资储备仓库的整合设计抗灾减灾资源物资储备仓库可以设在防灾公园内,也可以设在城市灾害物资储备仓库及其分库或者大型商场的仓库等。