防灾公园

- 格式:doc

- 大小:83.00 KB

- 文档页数:13

1 防灾公园的定义及功能1.1城市防灾公园日本对防灾公园的定义是“由于地震灾害引发市区发生火灾等次生灾害时,为了保护国民的生命财产、强化大城市地域等城市的防灾构造而建设的起广域防灾据点、避难场地和避难道路作用的城市公园和缓;中绿地”[1]。

1.2防灾公园的功能防灾公园的主要功能是供避难者避难及对避难者进行紧急救援。

具体包括:防止火灾发生和延缓火势蔓延,减轻或防止因爆炸而产生的损害,成为临时避难场所(紧急避难场所、发生大火时的暂时集合场所、避难中转点等)及最终避难场所、避难通道、急救场所、灾民临时生活的场所、救灾物资的集散地、救灾人员的驻扎地、倒塌建筑物的临时堆放场等,中心防灾公园还可作救援直升机的起降场地,平时则作为学习有关防灾知识的场所。

2 国内外城市防灾公园的发展2.1欧洲文艺复兴时期城市的防灾减灾实践城市防灾绿地建设最早可追溯到文艺复兴时期,当时欧洲有许多建于地震区的城市,如1693年的意大利卡塔尼亚和1755年的葡萄牙首都里斯本,为了防灾减灾的需要,在灾后的重建规划中改变了原来的城市形态:由笔直宽阔的城市大道代替狭窄曲折的小巷,在城市大道两旁种植行道树,并且规划建设一些特大型的广场与之相连,使之成为相对完善的防灾、避灾、救灾体系。

2.2美国公园系统中的防灾规划美国1871年?0月9日,发生了著名的芝加哥火灾,中心市区受灾面积达730hm2,10万人无家可U]。

在灾后重建规划中,美国开始考虑建造公园系统,以绿地开敞空间分隔原来连成一片的市区,提高城市的抗火灾能力。

随后奥姆斯特德与沃克斯在南部公园区的杰克逊公园和华盛顿公园设计中,规划了连接杰克逊公园和华盛顿公园的公园路。

路中间一条连续的水渠,连通了杰克逊公园的咸水湖和华盛顿公园的人工池,以起到疏导洪水的作用。

芝加哥公园系统通过公园与公园路分割建筑密度过高的市区,用系统性的开放性空间布局来防止火灾蔓延,提高城市抵抗自然灾害能力的规划方法与思想,极大地丰富了公园绿地的功能,成为后来防灾型绿地系统规划的先驱,具有特别重要的意义。

中日“防灾公园”和“城市防灾避险绿地”概念辨析任家仪;林广思【摘要】The urban green space is an important infrastructure of the construction of urban disaster prevention and avoidance system. The research and construction of urban green spaces for disaster prevention and avoidance have been attached importance in recent years. Japan has much more experience in the construction field for disaster prevention and avoidance due to disasters breaking out frequently. Learning from the experience and practice of Japan, China has been making improvement in the research and construction of disaster prevention and avoidance. However, there are some differences between China and Japan in the application of such concepts as “disaster prevention park” and “disaster prevention stronghold” and so on fr om the relevant study between the two countries. This paper analyses the related documents of China and Japan, discriminates the definitions of “disaster prevention park” and “disaster prevention stronghold” and so on, and the relationships between them an d “urban green space for disaster prevention and avoidance”, and classifies the types of urban green space for disaster prevention and avoidance. At the end, this paper compares the definitions and scopes of disaster prevention parks in China and Japan, and it concludes that the essence of “disaster prevention park” in Japan comes closer to that of “urban green space for disaster prevention and avoidance” in China.%城市绿地是城市防灾避险体系中的重要载体,近些年城市防灾避险绿地的研究与建设逐渐受到重视.日本灾害频发,因此在防灾避险建设领域拥有较为丰富的经验和信息.在学习和借鉴中,中国的防灾避险研究与建设也在逐步发展.但目前从中日的相关研究来看,“防灾公园”“防灾据点”等概念的实际应用在两国之间存在着一定的差异.本文分析了中、日相关文献,辨析了“防灾公园”“防灾据点”等概念的定义及与“城市防灾避险绿地”的关系,细分了城市防灾避险绿地的类型.最后对中日两国防灾公园的概念定义和范围进行了对比,得到了日本“防灾公园”这一概念的实质更接近于中国“城市防灾避险绿地”这一概念的结论.【期刊名称】《风景园林》【年(卷),期】2018(025)004【总页数】5页(P110-114)【关键词】城市绿地;防灾避险;防灾公园;防灾据点【作者】任家仪;林广思【作者单位】华南理工大学建筑学院,广州 510641;华南理工大学建筑学院,广州510641【正文语种】中文【中图分类】TU9861 引言中国因地处环太平洋地震带和欧亚地震带之上,是世界地震多发国之一,地震给中国带来的影响巨大。

第29卷 第4期河北理工大学学报(自然科学版)Vol129 No14 2007年11月J ourna l of Hebe i Polytechn ic Un i ver sity(Na tur a l Science Edition)Nov.2007文章编号:1674-0262(2007)04-0149-03防灾公园的“平灾结合”规划设计思想苏幼坡,初建宇(河北理工大学建工学院,河北省地震工程研究中心,河北唐山063009)关键词:防灾公园;平灾结合;游憩设施;防灾设施摘 要:城市公园游憩设施和防灾设施的“平灾结合”是防灾公园的重要设计思想,确保一个公园具有一般公园和防灾公园的双重功能。

探讨了避难所与公园广场、绿地,公园入口形态与外围形态,抗震减灾用水设施与水景设施,厕所,公园树木与防火树林带,广播设施、通信设施、发电设施、照明设施诸方面的“平灾结合”规划设计思想。

中图分类号:X43 文献标识码:A “平灾结合”是规划设计防灾公园的基本原则[1]。

平时利用游憩设施供市民、游人观赏、休憩;灾时启用防灾设施,供市民避难。

游憩设施和防灾设施的和谐与整合是防灾公园的重要设计思想,通过和谐设计使一个公园具有一般城市公园和防灾公园的双重功能。

可以认为,防灾公园是增加了防灾功能的城市公园,或防灾公园是同时具有游憩功能和防灾功能的城市公园。

1 避难所与公园广场、绿地避难疏散场所特别是其中的固定避难所是防灾公园必备的防灾设施。

固定避难所是在园内广场、绿地上搭建避难空间设施(帐篷等),供避难者安全避难。

防灾公园必须实现避难所与公园广场、绿地的和谐设计。

平时是公园广场、绿地,灾时启动防灾设施,转化成避难所。

公园广场、绿地的防灾功能划分、避难所的布局、灾时向防灾公园的转化程序是和谐设计的要点。

防灾公园的规模是影响避难所与公园广场、绿地和谐设计的重要因素。

面积小于011公顷的防灾公园只能用作紧急避难所,其内不设避难空间设施;1公顷以上的用作固定避难所,是居民避难的主要场所;大于50公顷的用作中心固定避难所,其内设直升飞机坪、抗震救灾指挥中心、医疗救治中心、救援部队营地、运输车辆基地等[2]。

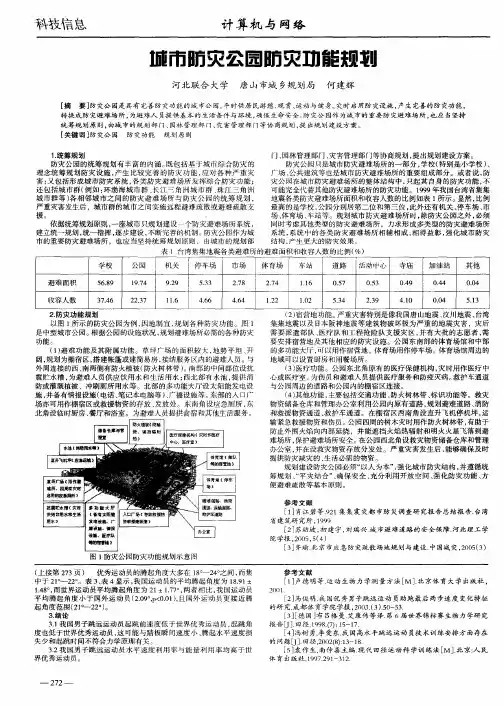

城市防灾公园防灾避难功能规划研究——以长春市南湖公园规划建设为例摘要:近年来,灾害的发生愈演愈烈,为加强防灾减灾救灾工作,国务院制定了《国家综合防灾减灾规划(2016-2020)》,其中防灾公园作为城市重要的灾害隔离带,防灾公园规划与防灾体系建设仍存在极大不足。

本文以长春市南湖公园为主要研究对象,归纳长春市城市防灾公园体系的应用方向及防灾公园的具体设计方法与配置要求。

总结相关防灾设施的配置要求,并针对长春市南湖公园的防灾规划建设提出合理化建议。

关键词:防灾避险;居民意识;管理系统;长春市1.引言诗经中曾描绘地震的可怕:“百川沸腾,山冢崒崩;高岸为谷,深谷为陵”。

我国是多地震的国家,也是不时遭受严重地震震害的国家之一。

有资料表明,我国占全球 7 级以上地震约 1/3,我国有 40%以上地区属于7度地震烈度区,且有70%的百万以上人口大城市处于地震区[1]。

虽然我国城市发展进程加快与高精端技术迅猛发展,但是城市的整体防灾减灾功能一直远远滞后于城市发展。

由于近年来城市灾害频发,城市安全日益受到关注。

如何应对灾害与风险,为市民创造安全的城市环境,成为人们关注的焦点。

而公园绿地作为城市内可供市民活动的大型室外活动场地,同时也承担着城市防灾减灾的主要空间载体的功能。

防灾公园是指以地震为起因,发生街道火灾等二次灾害时,为保护国民的生命财产,强化城市防灾结构而规划建设的避震疏散功能比较完善的城市公园。

应当指出的是,防灾公园虽然是以防止地震灾害为主要目的,但也具有防止其他城市灾害的能力[2]。

在灾害发生的各个阶段,防灾公园是城市居民重要的避险和候援的重要场所[3]。

本篇论文旨在通过对长春市南湖公园的调查研究,针对性分析长春市防灾规划的缺失与不足,总结并归纳出基于中国国情发展、适应性强的城市防灾公园规划设计策略,以期为城市安全规划提供借鉴。

2.南湖公园防灾建设现状分析2.1场地整体及周边调研分析2.1.1场地服务半径及服务人口规模南湖公园是长春市区内占地面积最大的公园,占地面积约238.6公顷,大约能容纳10万人避难。

防灾避险绿地案例防灾避险绿地是指在城市规划和建设中,通过合理的绿地布局和设计,增加城市的防灾能力和抗灾能力,减少灾害损失的一种绿色建设方式。

下面列举一些防灾避险绿地的案例。

1. 北京奥林匹克公园:北京奥林匹克公园是2008年北京奥运会的主场馆,该公园内的水系和湿地系统可以有效地缓解城市内涝问题,同时也可以起到防洪的作用。

2. 上海世博园:上海世博园是2010年上海世博会的主场馆,该园区内的绿地和水系设计非常合理,可以有效地缓解城市内涝问题,同时也可以起到防洪的作用。

3. 成都东郊记忆公园:成都东郊记忆公园是一座以防灾为主题的公园,该公园内的绿地和水系设计非常合理,可以有效地缓解城市内涝问题,同时也可以起到防洪的作用。

4. 广州白云山森林公园:广州白云山森林公园是一座以防灾为主题的公园,该公园内的绿地和水系设计非常合理,可以有效地缓解城市内涝问题,同时也可以起到防洪的作用。

5. 深圳大鹏半岛国家地质公园:深圳大鹏半岛国家地质公园是一座以防灾为主题的公园,该公园内的绿地和水系设计非常合理,可以有效地缓解城市内涝问题,同时也可以起到防洪的作用。

6. 杭州西湖:杭州西湖是一座以防灾为主题的公园,该公园内的绿地和水系设计非常合理,可以有效地缓解城市内涝问题,同时也可以起到防洪的作用。

7. 南京夫子庙:南京夫子庙是一座以防灾为主题的公园,该公园内的绿地和水系设计非常合理,可以有效地缓解城市内涝问题,同时也可以起到防洪的作用。

8. 武汉东湖:武汉东湖是一座以防灾为主题的公园,该公园内的绿地和水系设计非常合理,可以有效地缓解城市内涝问题,同时也可以起到防洪的作用。

9. 北京颐和园:北京颐和园是一座以防灾为主题的公园,该公园内的绿地和水系设计非常合理,可以有效地缓解城市内涝问题,同时也可以起到防洪的作用。

10. 上海外滩:上海外滩是一座以防灾为主题的公园,该公园内的绿地和水系设计非常合理,可以有效地缓解城市内涝问题,同时也可以起到防洪的作用。

日本防灾公园计划和设计指导方针下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!日本防灾公园计划和设计指导方针日本作为地震和台风频发的国家,长期以来致力于提升城市防灾能力。

防灾避险的公园设计公园是城市绿地系统的重要组成部分,不仅能提供人们休闲娱乐的场所,还能承担起社区居民和城市居民防灾避险的功能。

为了确保公园在发生灾害时能够起到有效的保护作用,我们需要在公园设计中融入防灾避险的考虑。

首先,公园设计需要合理规划疏散通道。

灾害发生时,疏散通道是确保人员安全撤离的重要保障。

因此,在公园设计中,应预留足够宽敞的疏散通道,同时要考虑到不同灾害类型可能对通道的影响,如地震时可能导致建筑物垮塌,需要设立疏散通道穿越建筑物的设计。

此外,还可以设置指示标识和紧急避难点,方便人们在紧急情况下迅速找到避难地点。

其次,公园设计需要考虑防灾设施的设置。

防灾设施包括避难场所、避雷设施等,能够提供人们在灾害发生时的临时庇护和保护。

在公园设计中,可以设置避难场所,如建筑物或地下室,以保证人员的安全。

此外,可以考虑引入避雷设施,如避雷针和避雷网等,减少雷击灾害的危害。

再次,公园设计需要注重环境保护和生态修复。

灾害的发生往往与环境破坏有关,因此,在公园设计中,需要注重环境保护和生态修复。

可以采用生态景观设计,保护自然生态环境,恢复生物多样性。

同时,可以考虑采用生态工程措施,如植被绿化、雨水收集利用等,减少水患和土地滑坡等灾害的发生。

最后,公园设计需要加强公众教育和意识培养。

公众的防灾意识和应急能力是防灾工作的重要一环。

在公园设计中,可以设置防灾教育基地或展示馆,向公众普及防灾知识和技能,提高公众的防灾意识和应对能力。

此外,可以开展防灾演习和培训活动,让公众了解防灾措施的实施方法和应急处置的程序。

总之,公园设计中融入防灾避险的考虑,可以提高公园的功能和价值,保护人们的安全和财产,降低灾害造成的损失。

在公园设计中,要合理规划疏散通道、设置防灾设施、注重环境保护和生态修复,加强公众教育和意识培养等方面下功夫,为城市居民提供一个安全、舒适的防灾避险场所。

同时,要注重科学研究和实践经验的总结,不断完善公园防灾避险的设计理念和方法,提高公园的防灾避险能力,为城市的可持续发展作出贡献。

第五节防灾公园规划设计一、防灾公园的功能与类型(一)防灾公园的定义防灾公园,是指平时作为一般公园使用,但同时具有明确的防灾功能,灾时能开展医疗急救活动、复原与重建活动,发挥避难场所、避难道路、火势蔓延的延迟与阻断等多种防灾功能的公园。

(二)防灾公园的功能考虑平灾结合,防灾公园的平时的功能为景观美化、生态保育、休闲游憩等。

防灾公园在灾时、灾后应具有的功能,随受灾初期(受害到3小时内)紧急阶段、应急阶段(约发生三天左右)、恢复重建阶段(三天以后)的时序变化而有所不同,主要包括避难、减灾、信息传达、医疗、卫生、运输等基本功能。

具体的功能分述如下:①避难。

因火灾蔓延、房屋烧毁及倒塌,防灾公园可作为紧急避难的场所、临时集合场所、避难中转地、最终避难所、避难道路、临时的避难生活场所。

②减轻灾害影响。

防止及减轻火灾、爆炸等灾害,以及缓和、防止山崩、土石流等自然灾害、并提升避难空间的安全性,为防止及延迟街坊大火的蔓延、以及保护避难空间中避难者免受街坊大火辐射热的侵袭,并提升避难场所的安全性。

③情报的收集及传达。

警报及预报等灾害发生前的情报传达、灾害时的灾害状况、伤亡受损状况、避难、安全确认、救助、救援、紧急应急物资及生活相关的各种情报收集及传达。

此外应包含救援活动等指挥、调整相关情报的收集及传达。

④支持消防、救援、医疗、救护活动。

支持消防机关及地区居民所进行的各项消防、救援、医疗、救护活动等据点。

⑤支持临时避难生活。

提供避难生活上必要的饮用水及其它用水、临时厕所、照明、能源、食物、生活日用品、生活日常所需器材、临时避难生活空间,支持临时避难及紧急避难生活的空间等。

⑥支持防疫、清扫活动。

支持检测水质及消毒等防疫活动、清扫活动、垃圾处理及水肥处理活动。

⑦支持救灾的运输。

提供救助及救援方面必要器材、人员输送的中转空间,用作直升机停机坪。

(三)防灾公园的类型防灾公园的类型可依据其功能、规模、面积、形态、道路宽度及服务半径等,划分为不同的类型,例如日本在1995年阪神大地震后,将防灾公园划分为六种类型(表4-6)。

下潭尾红树林公园防灾减灾与生态修复案例下潭尾红树林公园是位于厦门市湖里区的一片红树林生态景区,其地理位置十分优越,位于环绕厦门岛的东海与厦门市区之间,是厦门市海岸线上的重要红树林资源。

下潭尾红树林公园不仅是厦门市重要的生态景观,也是保护自然环境与防灾减灾工作的典型案例之一一、红树林公园的建设与自然生态保护红树林公园的建设始于2000年,整个建设过程中以生态保护为主要目标。

首先,公园规划设计充分考虑了公园内红树林的重要性,严格遵循国家和地方的生态保护政策。

公园内禁止破坏红树林,禁止任何形式的污染,以保护该地区独特的红树林生态系统。

其次,公园内设有专门的环保人员,负责巡逻、巡视,及时发现红树林生态环境中的问题,并及时采取措施进行修复与保护。

二、防灾减灾工作的展开与效果作为离市区最近的一片红树林生态景区,下潭尾红树林公园充分发挥了红树林的防波护岸功能,有效降低了台风和海啸带来的损害。

公园内设置了一系列防灾设施,如防护堤、固定堤坝、护岸工程等。

这些设施在台风或海啸来临时,能够减少波浪冲击力量对岸边建筑和环境的破坏,保护红树林生态系统的完整性。

近年来,通过这些防灾设施的设置和工作人员的努力,公园内红树林的防灾能力得到了大幅提升,保护了市区居民的生命财产安全。

三、生态修复工作的实施与成效为了恢复和保护红树林的生态系统,下潭尾红树林公园开展了一系列的生态修复工作。

首先,对红树林公园内的水域进行了治理和整治,清理了沉积物,改善了水质。

其次,加强了红树林的采样监测工作,及时发现和处理红树林的问题。

同时,公园内还推行了生态保护教育和科普活动,宣传红树林的重要性和保护措施,提高公众对红树林保护的认识和意识。

通过这些生态修复工作,下潭尾红树林公园内的红树林生态系统得到了有效的恢复和保护。

红树林数量逐渐增多,物种多样性也得到了提升。

公园内的生态环境得到了很好的修复和改善,为市区居民提供了一个独特的自然景观。

综上所述,下潭尾红树林公园是一个集防灾减灾和生态修复为一体的典型案例。

防灾公园的定义及功能城市防灾公园日本对防灾公园的定义是:“由于地震灾害引发市区发生火灾等次生灾害时,为了保护国民的生命财产、强化大城市地域等城市的防灾构造而建设的起广域防灾据点、避难场地和避难道路作用的城市公园和缓冲绿地”[1]1.2防灾公园的功能防灾公园的主要功能是供避难者避难及对避难者进行紧急救援。

具体包括:防止火灾发生和延缓火势蔓延,减轻或防止因爆炸而产生的损害,成为临时避难场所(紧急避难场所、发生大火时的暂时集合场所、避难中转点等)及最终避难场所、避难通道、急救场所、灾民临时生活的场所、救灾物资的集散地、救灾人员的驻扎地、倒塌建筑物的临时堆放场等,中心防灾公园还可作救援直升机的起降场地,平时则作为学习有关防灾知识的场所。

第二章主要城市灾害种类与造成的危害第一节地震第二节海啸第三节洪水第四节火山第五节火灾第六节泥石流第七节台风第八节城市灾害特征与城市防灾四川省城市防灾避险绿地规划导则(试行)1、总则1.1城市防灾避险绿地规划是城市绿地系统规划的重要组成部分。

为了提高城市防灾减灾应急能力,规范城市防灾避险绿地规划设计和实施管理,特制定本导则。

1.2编制依据1.2.1《中华人民共和国城乡规划法》1.2.2《中华人民共和国防震减灾法》1.2.3《关于加强防震减灾工作的通知》1.2.4《破坏性地震应急条例》1.2.5《中华人民共和国消防法》1.2.6《城市绿线管理办法》1.2.7住房和城乡建设部《关于加强城市绿地系统建设提高城市防灾避险能力的意见》1.2.8住房和城乡建设部(原建设部)《关于<印发城市绿地系统规划编制>的通知》1.2.9《城市抗震防灾规划标准》1.2.10《城市防洪标准》1.3本导则适用于四川省城市防灾避险绿地规划设计。

1.4原则1.4.1 以人为本,民生优先以人民群众的利益为出发点,最大程度保障市民的生命财产安全,本着安全第一的原则充分考虑市民的避灾需求,为市民营造一个安全的生活、生产环境。

1.4.2 统筹布局,分类细化防灾避险绿地需要和其他避险场所一起统筹部署、均衡布局并就近安排,使市民及时就近疏散。

对规划确定的分区、分级、建设标准等作出规定。

1.4.3 平灾结合,综合利用按照平灾兼顾、综合利用的原则,将防灾避险绿地建成具备多种功能的综合体。

平时依照土地的使用性质,满足人们游憩、娱乐和健身等功能,灾时发挥避灾场所的作用。

2.规划引导2.1规划思路城市绿地系统防灾避险绿地规划是《城市综合防灾规划》的专项规划。

应以《城市总体规划》、《城市综合防灾规划》和《城市绿地系统规划》为依据,根据城市的规模、类型、结构,满足城市的防灾、减灾、避灾和抢险救灾功能需要,规划完善的城市绿地系统防灾避险体系。

2.2防灾避险绿地分类及要求2.2.1防灾公园防灾公园是指在灾害发生后为居民提供较长时间(数周至数月)的避灾生活场所、救灾指挥中心和救援、恢复建设等的活动基地。

防灾公园应结合城市绿地系统规划合理布局,须具备完善的避灾、救援设施和物资储备。

2.2.2临时避险绿地临时避险绿地是指在灾害发生后,为居民提供较短时期(数天至数周)的避灾生活和救援等活动的绿地。

临时避险绿地应靠近居住区或人口稠密的商业区、办公区,具备应急避灾设施、提供临时救灾物资。

2.2.3紧急避险绿地紧急避险绿地是指在灾害发生后,居民可以在极短时间内(3~5分钟内)到达的避险绿地。

满足短暂时间的避灾需求。

2.2.4隔离缓冲绿带隔离缓冲绿带是指位于生活区、商业区与油库、加油站、变电站、工矿、有害物资仓储等区域及不良地质地貌区域之间,具有阻挡、隔离、缓冲灾害扩散,防止次生灾害发生功能的绿化空间。

2.2.5绿色疏散通道绿色疏散通道,是指灾害发生时具有疏散和救援功能的通道。

通道利用城市道路将防灾公园、临时避险绿地和紧急避险绿地有机连接,构建网络,连接城市主要对外交通,形成疏散体系。

通道两侧应具有一定宽度的绿化带。

2.3指标体系依据城市的灾害类型与防灾重点,结合城市总体规划和城市综合防灾规划对绿地进行防灾避险功能布局,并满足防灾避险绿地规划技术指标要求。

(表一)防灾避险绿地规划技术指标2.4规划成果与内容要求2.4.1中、小城市防灾避险绿地规划应以专章形式纳入城市绿地系统规划,并对防灾避险绿地的指标、布局、结构、分类和近期建设等作出规划,2.4.2 特大城市、大城市须作城市绿地系统防灾避险专项规划。

2.4.3 特大城市、大城市防灾避险专项规划的基本内容和成果须包括:● 文本①总则包括规划范围、规划期限、规划依据、规划指导思想与规划原则等②规划目标③规划指标④城市绿地系统防灾避险规划结构、布局与分区⑤防灾避险绿地分类规划简述各类防灾避险绿地的规划原则、规划要点和规划指标⑥植物材料规划⑦主要设施规划⑧近期建设规划● 说明书①概况及现状分析(评估报告)Ⅰ.城市概况(包括自然条件、社会条件、环境状况和城市基本概况等)Ⅱ.相关规划分析(包括对城市总体规划、城市综合防灾规划、城市绿地系统规划等相关规划的分析)Ⅲ.防灾避险绿地现状分析(分析威胁城市安全的主要灾害类型、分布情况和特点,调查现状城市绿地及防灾避险绿地的类型、布局和规模,分析存在的主要问题与制约因素等)②规划总则Ⅰ.规划编制的意义Ⅱ.规划的依据、期限、范围与规模Ⅲ.规划的指导思想与规划原则③规划目标Ⅰ.规划目标Ⅱ.规划指标④城市绿地系统防灾避险规划结构布局Ⅰ.规划结构Ⅱ.规划布局⑤防灾避险绿地分类规划Ⅰ.防灾公园Ⅱ.临时避险绿地Ⅲ.紧急避险绿地Ⅳ. 绿色疏散通道Ⅴ.隔离缓冲绿带分述各类防灾避险绿地的规划原则、规划内容和规划指标,并确定相应的防灾避险设施。

⑥ 绿地植物规划Ⅰ.植物选择的原则Ⅱ.植物选择建议⑦近期建设规划城市绿地系统防灾避险功能规划分期建设可分为近期和远期。

在安排各期规划目标和重点项目时,应依城市的规模、类型和灾害发生的特点以及城市绿地自身发展规律而定。

近期规划应提出规划目标与重点,具体建设项目、规模和投资估算。

● 图则①.区位关系图②.灾害分析图③.城市规划区和建成区现状分析图④.防灾避险绿地结构图⑤.防灾避险绿地总体布局图⑥.近期建设规划图3.设计引导3.1 防灾公园3.1.1 选址防灾公园应交通便利,地形相对平坦,周边空旷,无泥石流、洪涝等次生灾害影响,距次生灾害危险源的距离应满足国家现行重大危险源和防火的有关标准规范要求。

无易燃易爆及有害化学物品的影响,无建筑物倒塌等的影响,确保避险人员安全。

3.1.2布局与分区场地要求:场地面积根据城市规模,不应低于表一第2项指标的要求,须与两条及以上救援疏散通道相连。

绿地应为开敞式,应考虑避险需求,有效避险面积不宜小于绿地总面积的60%。

人均有效避险面积1~2㎡,周边应设置防火安全带,宽度应宽于 25m,且园内应划分区块,区块之间应设防火安全带。

如果中心避险绿地周围有木制建筑物群且风速较大,应当加宽防火安全带。

出入口设置:不少于两个双向快速交通出入口,并应设置应急备用出入口。

出入口布置相应的设施,至少有一个进出口设置无障碍通道。

防灾功能分区:防灾公园应至少具备以下几个功能区,救灾指挥区、物资存储与装卸区、避灾与灾后重建生活营地、临时医疗区、对外交通区(停车场与直升机临时停机坪)。

3.1.3 设施·基础设施①供水水源:须与城市供水管网相连并设有独立的供水设施如地下水井、或封闭式蓄水池。

保证饮用水3升/人?天。

②排水:应设置独立的排污系统,污水应排入城市污水管网。

医疗卫生污水、应急厕所污水应进行收集外运集中处理。

③供电:应采用双电源供电,配备有便携式发电机组,并储备有备用燃料。

④通信:须设置固定电话,并应设置移动通信设施,使无线信号覆盖避险避险绿地。

宜配备卫星无线通讯设施(一般通讯中断后的紧急通讯系统)。

设置广播系统,配备监控系统。

·救灾机构及占地要求①救灾指挥中心:功能:统筹指挥整个救灾行动,指挥救援和安置,对救援人员进行调度。

配置监控广播系统,固定电话和无线通讯设备。

保证救灾指挥中心与城市应急指挥中心信息畅通。

建筑面积宜大于200 平方米,抗震等级须在《建筑物重要性分类与设防标准》的基础上提高一个等级;室外空地(搭建帐篷)不小于500 平方米。

布局原则:靠近服务性出入口,便于交通组织和信息传递等。

②应急服务中心:功能:主要为本避险绿地服务,组织受灾群众有序安置,物资收集与分配。

占地面积不应小于100平方米,抗震等级须在《建筑物重要性分类与设防标准》的基础上提高一个等级。

布局原则:靠近服务性出入口,便于组织和协调。

③医疗救护中心:平时为开敞空间、在灾时能搭建医疗帐篷迅速转为医疗救护中心。

功能:收治、救助伤员,及时转运伤病员。

占地:按20~50个床位设置,占地面积应不小于1600平方米布局原则:靠近输送救援出入口,便于伤员和药品的运输。

④集散场地:应设置一处面积大于500平方米的集散场地,作为人员集散,临时停车,物资运输,宜与直升机临时停机坪设置在一起。

·物资储备应设置食品、药品、饮用水、帐篷、消防、交通、工具、器材等物资库,并设置通信设施。

物资仓库应靠近输送救援出入口,便于物资输送。

·配置设施及建设标准①内部道路:尽量实现环路,便于人员疏散。

②自备水源(水井或封闭式蓄水池等):应有明确的标识。

③应急直升机停机坪:面积为40×50平方米, 以草坪及低矮灌木为主,周边不得有高大乔木。

宜设于集散场地内。

④在绿地周边、入口处和各功能分区处须设置明显指示标志,并且入口处须悬挂应急避险场所平面图及周边地区居民疏散通道图。

⑤公厕:固定公厕:按每1000人设置一处。

临时公厕:平时预留空间和管道接口,灾时通过简单搭建即可使用。

按防灾避险容量,每500人设置一处。

⑥消火栓:须设置消火栓,且间距不应超过120米。

⑦公用固定电话:应备有不少于3部固定电话。

3.2临时避险绿地3.2.1 选址临时避险绿地应交通便利,地形相对平坦,周边空旷,无泥石流、洪涝等次生灾害影响,距次生灾害危险源的距离应满足国家现行重大危险源和防火的有关标准规范要求。

无易燃易爆及有害化学物品的影响,无建筑物倒塌等的影响,确保避险人员安全。

3.2.2平面布局与功能分区场地要求:场地面积根据城市规模,按表一要求设置。

须与两条以上避险疏散通道连接;场地内应设置环形通道,通道的宽度不小于7米。

绿地应为开敞式,有效避险面积不应小于绿地总面积的60%。

绿地周边须设置防火隔离带,不应小于15米。

出入口设置:应不少于两个双向交通出入口,应与集散场地相连。

至少有一个进出口设置无障碍通道。

防灾功能分区:临时避险绿地应至少具备以下几个功能区:管理与指挥区、物资存储与装卸区、临时避险空间(含临时医疗点)、对外交通区(救援用车停车场)。