中国古代墓葬的发展史

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:7

中国古代墓葬文化的演进与传承中国古代墓葬文化是中国文化中重要的一部分,它承载着中国人的审美观和文化传统。

它的演进与传承不仅是历史文化的延续,也是我们了解古代历史的重要途径。

本文将从古代墓葬文化的起源、发展、特点和传承等方面进行分析。

一、墓葬文化的起源古代墓葬文化的起源可以追溯到新石器时代晚期(公元前3000年-公元前2000年),那时候的人们已经开始意识到生死与自然规律不可避免的结合了。

于是人们开始挖掘坑穴,以此来进行葬礼,这就是原始墓葬。

原始墓葬同时还与人们的信仰有关,比如说,生命队列、尊重、消灾等等原始的信仰体系,都与墓葬文化有密不可分的关系。

然而随着时代的变化,中国古代墓葬的形式也在不断地演变。

二、墓葬文化的发展1. 青铜时代的墓葬文化随着社会的进步和工艺的发展,墓葬文化也在不断地变化。

青铜时代的墓葬文化就是一个非常好的例子。

青铜时代的墓葬往往是设置在高低不平的山峦之间,以此来营造严峻的墓园环境,为后人留下了较为完整的古代墓葬文化。

2. 春秋、战国时代的墓葬文化春秋、战国时代是中国墓葬文化的一个重要时期。

随着时代的推进,从地穴式的墓葬到墓室的形式逐渐演变。

墓葬的结构得到了巨大的改变,一些地方还出现了盗墓贼,于是为了防止水渠的侵袭,中国人开始利用湖水开凿远景墓。

3. 隋朝、唐朝时期的墓葬文化隋唐时期的墓葬文化在中国古代墓葬演化以及文化传承中占据着非常重要的地位。

在这个时期,墓葬文化大规模的被广泛应用。

墓葬的样式、布局、墓道、墓室等等都得到了极大的改变,甚至还附有壁画、画像石、瓷器等陪葬品,这使得墓葬文化更加繁荣兴盛。

三、墓葬文化的特点1. 尊重节俭中国墓葬文化的特点之一是尊重人的尊严和节俭。

我们可以从中国墓葬文化的主题以及墓葬的规模中看出这一点。

中国古代的墓葬往往不是太大,因为那可能会被认为是浪费财富和资源。

2. 适应自然中国墓葬文化适应自然的特点也是非常明显的。

我们可以看到,在墓葬的规模和位置设置上,中国人会选择比较高的山峦,或靠近母亲的大地,尊重大自然美好。

论中国古代墓葬文化发展历程中国墓葬,是伴随华夏文明诞生而同步发展的。

中国文化有几千年的发展历史,墓葬文化在中国传统文化传承中,占有很重要的地位。

它既是地面文化的补充,又是中国几千年历史的缩影。

通过对墓葬文化的比较、分析、研究,我们可以了解到中国数千年璀璨的文化历史,也可以懂得中华民族是人类历史上最伟大的民族之一。

早在原始社会时期,人类萌芽时代就已出现原始墓葬。

山顶洞遗址中下层的深处及为死者的墓地,在墓地中发现三具完整的人头骨化石喝一些躯干骨,是两个妇女和一个老年男子的遗骨。

皆配有装饰品,身旁安放着生产工具,骨架周围有赤铁矿粉末撒成的圆圈。

该墓葬反应了原始社会的多重信息。

其一:中国原始人类已能简单提炼利用矿产资源,而相比之下,西方大陆的矿产利用相对较晚。

因此商周时期,中国矿产使用和利用水平高于其他世界各国是有原因的,起点不同而一定时期内发展势必存在差距。

其二:红色赤铁矿象征着鲜血,是生命的来源和灵魂的寄生处。

在死者周围撒赤铁矿粉,祈求给死者以新的生命,显然是原始灵魂不灭的观念的反应。

因此,当时就已产生了原始宗教的崇拜。

其三,死者随葬品中的农具反应原始时期人们对农业的高度重视,而装饰品反映出这一时期人们的生产水平有了提高,工艺水平精湛,人类已有爱美的观念和对美的追求。

而这些商品也成为生产力发展的重要见证,原始艺术的萌芽已经出现。

母系社族时期盛行对偶婚制度,对偶婚下的夫妻关系松弛,未形成独立的经济单位。

反映在墓葬制度上则盛行单人葬和同性合葬,母子合葬,但没有一对年龄相仿的男女夫妻合葬和父子合葬,女子的配偶是其他氏族的男子,男子死后必须归葬本氏族,显示出其对母系氏族的血缘依附关系。

父系社会时期,墓葬出现了三大特点。

一:婚姻形态的变化在埋葬方式上得到充分反映,与前一时期有显著不同。

不但盛行单身葬,还出现了以男子为主的男女合葬、父子合葬。

而且男女合葬墓中女子多成屈辱或侍奉男子的形态出现,反应妇女地位的下降和父系统治的确立。

中国古代墓葬文化中国古代的墓葬文化承载着丰富的历史和文化内涵,是我们了解古代社会风貌、礼制和宗教信仰的重要依据。

在中国古代社会中,墓葬不仅仅是人们对逝去亲人的纪念,更是反映着社会等级、思想观念和审美观念的重要标志。

本文将通过对墓葬文化的探讨,带您了解古代中国人的丧葬风俗,展示古代墓葬文化的独特魅力。

一、古代中国丧葬的起源和发展古代中国丧葬的起源可以追溯到远古时代。

最早的墓葬可以追溯到新石器时代,出土的彩陶和玉器等文物证明了当时人们对于墓葬的重视。

而随着社会的不断发展,丧葬习俗逐渐演变出独特的风貌。

古代丧葬文化主要分为两个阶段,即上古墓葬文化和中古墓葬文化。

上古墓葬文化主要体现了部落社会和封建社会的特点,葬礼仪式非常简单,一般只有简单的祭祀和安葬环节。

而到了中古墓葬文化时期,随着社会的进一步发展,墓葬文化得到了进一步的发展和完善,葬礼活动更加隆重庄重。

二、古代墓葬文化的主要特点古代墓葬文化有许多独特的特点,反映了古代中国人们对于生死和来世的不同观念。

首先,古代中国人对于墓葬的地理位置非常讲究。

他们认为墓葬的位置应该选在风水宝地,以求后代能够得到吉祥和祝福。

因此,选定墓地是一个非常重要的环节,会注重选择适合的地势和山水环境。

其次,古代中国人对于墓葬形式的选择也非常丰富多样。

墓葬的形式主要有土葬、山葬和水葬等,其中土葬是最为常见的墓葬形式。

而且,在墓葬内部还会有丰富的陪葬品和墓志铭等文物,用以纪念逝者并展示家族声望。

另外,古代中国人对于墓葬的装饰也非常注重。

墓葬内部的石刻、石雕和壁画等艺术品往往都非常精美,体现了古代中国人高超的艺术造诣和审美追求。

这些壁画和精美的陪葬品,不仅让人们了解古代社会的面貌,更体现了古代中国人的感情和思想。

三、古代墓葬文化在社会发展中的作用古代墓葬文化的发展和演变,不仅反映了中国古代社会的发展历程,更在社会的发展中起到了重要的作用。

首先,古代墓葬文化帮助人们了解古代社会的等级结构。

中国古代殡葬文化的发展历程古代中国的殡葬文化可以追溯到远古时代,经历了漫长的发展历程。

在这个过程中,古代中国人民对死亡和葬礼的理解逐渐深化,殡葬仪式也逐渐丰富起来。

早期的殡葬文化主要是原始宗教的一部分,人们相信生者死后会有来世,并且需要把死者的身体安葬好,以便其灵魂得到安息。

这时期的殡葬方式简单粗暴,主要是土葬和树葬。

土葬是将死者的尸体直接埋入地下,树葬则是将尸体放在树上供鸟兽食用,以实现生者与死者的交流。

随着时代的演进,人们开始出现对死者的尊重和纪念,殡葬文化也逐渐得到发展。

商代时期,出现了青铜器的使用,这对殡葬文化产生了深远的影响。

在商代的墓葬中,人们开始使用青铜器作为陪葬品,认为这可以让死者在来世中享受更好的生活。

墓葬的规模也逐渐扩大,出现了大型的墓穴和墓道,葬礼仪式也更加庄重隆重。

到了春秋战国时期,殡葬文化进一步发展,各国争相研究和借鉴对方的殡葬方式。

这个时期出现了葬车、葬具等更加豪华的陪葬品,人们开始讲究墓葬的气势和布局。

同时,墓志的出现也使得墓葬更加具有纪念意义,人们在墓志中详细记录了死者的生平事迹,以表达对其的怀念和敬意。

随着秦始皇统一中国,葬礼文化发生了巨大的变革。

秦始皇实行了统一的葬礼制度,规定所有贵族和官员都必须按照一定的规范进行葬礼。

这一制度称为“封禅制度”,要求死者的墓葬规模宏大,陪葬品丰富,以彰显死者的地位和尊荣。

同时,秦始皇还下令焚书坑儒,使得古代文献资料大量流失,对古代殡葬文化的研究造成了困难。

汉代时期,殡葬文化得到了进一步的发展。

汉武帝时期,开创了“地下宫殿”的概念,即将死者的墓穴建设得宏大壮丽,仿佛是一个地下宫殿。

同时,汉代开始流行私家葬,贵族和官员可以在自己的府邸中修建墓穴,这进一步丰富了殡葬文化。

随着时间的推移,唐宋时期的殡葬文化逐渐趋于庄重和内敛。

唐代的墓葬规模逐渐减小,但陪葬品的种类更加丰富,人们开始注重墓葬的装饰和布局。

宋代时期,墓葬更加注重环保,开始流行石棺墓,以实现尸体的自然分解。

我国古代陵墓制度的演变

我国古代陵墓制度的演变经历了多个历史时期,从最早的古墓葬到封建王朝的皇家陵制,以及后来的改革和革命时期的调整。

以下是关于我国古代陵墓制度演变的概要:

1.古墓葬时期:早期,我国的陵墓制度较为简单,人们将死者埋葬在土葬或者石室墓中,有时会陪葬一些陪葬品。

2.封建时代:在封建时代,特别是在中国的历史上,王朝制度兴起后,皇家陵制开始发展。

各个朝代都建立了自己的皇家陵墓,如秦始皇陵、汉武帝陵、明十三陵等。

这些陵墓通常规模宏大,陪葬品多,以保护和纪念帝王的墓葬。

3.陪葬制度:陪葬制度也是封建时代的一个重要组成部分。

帝王的陵墓通常陪葬大量贡品、陪葬品,以满足皇帝在来世的需要。

随着时间的推移,陪葬制度逐渐演变,有时甚至会导致盗墓现象。

4.清朝时期:在清朝时期,陵墓制度经历了一些调整。

清朝规定清官陵墓只能建一层土坟,不得丰富陪葬,以减轻地方负担。

5.现代时期:随着辛亥革命和中华人民共和国的建立,陵墓制度进一步调整。

根据新的国家政策,不再允许修建盛大的皇家陵墓,陵墓制度变得更加朴素。

6.当代:在当代,陵墓制度逐渐演变为更加生态友好和环保的模式。

现代的葬仪方式包括火葬、树葬和骨灰安放,以减少土地资源的浪费和环境污染。

总的来说,我国古代陵墓制度的演变反映了中国社会、文化和政治的变迁。

从简单的土葬到皇家陵墓,再到现代的环保葬仪方式,陵墓制度一直在不断调整和发展,以适应时代的需要和价值观的变化。

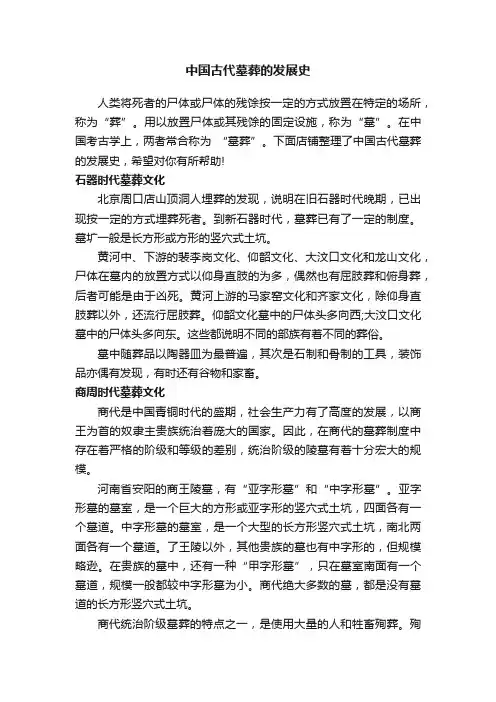

中国古代墓葬的发展史人类将死者的尸体或尸体的残馀按一定的方式放置在特定的场所,称为“葬”。

用以放置尸体或其残馀的固定设施,称为“墓”。

在中国考古学上,两者常合称为“墓葬”。

下面店铺整理了中国古代墓葬的发展史,希望对你有所帮助!石器时代墓葬文化北京周口店山顶洞人埋葬的发现,说明在旧石器时代晚期,已出现按一定的方式埋葬死者。

到新石器时代,墓葬已有了一定的制度。

墓圹一般是长方形或方形的竖穴式土坑。

黄河中、下游的裴李岗文化、仰韶文化、大汶口文化和龙山文化,尸体在墓内的放置方式以仰身直肢的为多,偶然也有屈肢葬和俯身葬,后者可能是由于凶死。

黄河上游的马家窑文化和齐家文化,除仰身直肢葬以外,还流行屈肢葬。

仰韶文化墓中的尸体头多向西;大汶口文化墓中的尸体头多向东。

这些都说明不同的部族有着不同的葬俗。

墓中随葬品以陶器皿为最普遍,其次是石制和骨制的工具,装饰品亦偶有发现,有时还有谷物和家畜。

商周时代墓葬文化商代是中国青铜时代的盛期,社会生产力有了高度的发展,以商王为首的奴隶主贵族统治着庞大的国家。

因此,在商代的墓葬制度中存在着严格的阶级和等级的差别,统治阶级的陵墓有着十分宏大的规模。

河南省安阳的商王陵墓,有“亚字形墓”和“中字形墓”。

亚字形墓的墓室,是一个巨大的方形或亚字形的竖穴式土坑,四面各有一个墓道。

中字形墓的墓室,是一个大型的长方形竖穴式土坑,南北两面各有一个墓道。

了王陵以外,其他贵族的墓也有中字形的,但规模略逊。

在贵族的墓中,还有一种“甲字形墓”,只在墓室南面有一个墓道,规模一般都较中字形墓为小。

商代绝大多数的墓,都是没有墓道的长方形竖穴式土坑。

商代统治阶级墓葬的特点之一,是使用大量的人和牲畜殉葬。

殉葬者的葬式各有不同,其中颇多采用俯身葬。

殉葬的牲畜,以马与狗为最多。

各种类型的墓,都在墓底的正中设一长方形的小型坑穴,其位置正当墓主人尸体腰部之下,故称“腰坑”,坑内埋一殉葬的人或狗。

无论是贵族还是平民的墓,墓主都只有一人,尚未发现夫妻合葬的情况。

古代墓葬文化及其排列顺序古代墓葬文化是中国文化中的一大亮点,这一部分文化历史长久,也不失为我们今天了解古代历史的一个好、为人可贵的途径。

今天我们来讨论一下古代墓葬文化及其排列顺序。

古代墓葬文化的历史悠久,至今已经有四千多年了。

从西周到唐代,中国的墓葬文化不断地演变和发展,并由此派生出了中国独特的墓葬文化。

首先,我们来了解一下古代墓葬的发展历程。

早期的古代墓葬,往往是一些天然地洞或假山,其结构不算严谨。

西周开始则出现祠堂和地宫式墓葬,形成了与先秦社会贵族生命安全、生命死后有关的死亡信仰。

春秋战国时期,大量出土的墓葬,标志着石刻墓葬艺术的兴起。

唐宋以来,木结构并存于石结构的墓葬,或地下室墓葬,结构趋向更加精致,并出现了“青花瓷棺”、“黄金棺材”、“景泰蓝棺”及“白玉棺”等,实现了文化、宗教、经济的融和。

其次,我们来讨论一下古代墓葬的排列顺序。

墓葬的排列顺序其实是有讲究的,不同的顺序也包含着不同的含义。

首先,古代墓葬通常会根据主人的地位高低排列。

例如唐代的大墓,其陪葬品的数量、品质和文化涵义与主人的地位有着密切的关系。

其次,会根据时间顺序排列。

比如说宋代,因为朝代轮替频繁,时间顺序便是一种常见的排列方式。

此外,一些墓葬也会根据地理位置排列,比如说沉香坊七古墓,七座墓葬被均匀的划分在一个长方形区域内,排列所呈“十七”的形状。

对古代墓葬文化的了解,可以帮助我们更好的认识中国古代历史,文化和文明。

古代墓葬文化的排列顺序,也是为我们阅读和了解这一部分文化提供了一个有用的方法。

希望我们每个人都可以去了解和维护中国历史和文化的宝库。

我国古代陵寝制度的发展演变过程古代中国是一个拥有悠久历史的国家,埋葬先祖、建造陵寝是中华民族的重要传统。

陵寝制度的发展演变过程可以追溯到远古时期,下面将从夏、商、周三个历史时期以及后来秦汉、唐宋等时期进行介绍。

在夏商周时期,陵寝制度逐渐形成。

夏朝时期,夏王朝尚未建立完善的陵寝制度,因此陵寝多建在墓地,简单朴素。

商朝时期,商王朝开始建造陵寝,陵寝的规模和装饰有所提升,但主要是用来埋葬君主和贵族阶层。

商代的陵寝多建在山洞中,以钟型墓葬为主要形式。

周朝时期,周王朝进一步发展了陵寝制度。

周初的陵寝规模相对较小,但周朝的后期,陵寝的规模开始不断扩大,形成了以大型墓葬为主的陵寝制度。

秦汉时期,陵寝制度取得了巨大的发展。

在秦朝时期,秦始皇统一六国后,秦始皇帝修建了庞大的陵墓,秦始皇陵,被誉为独一无二的世界文化遗产。

秦始皇陵的建设奠定了中国陵寝制度发展的基石,奠定了陵寝建造的规模和标准。

汉朝时期,汉高祖刘邦创建了大汉帝国后,也修建了庞大的陵墓,如西汉陵、东汉陵等。

汉初的陵寝仍然延续秦陵的特点,后来的陵寝则逐渐发展出自己的风格和特色。

汉陵寝较秦陵寝更为复杂,修建陵寝观念更加重视气象与环境的和谐统一唐宋时期,陵寝制度进一步完善。

唐朝时期,作为盛世的帝国,陵寝制度得到了进一步发扬。

唐陵寝的建设更加注重景观规划和装饰品的设计。

宋朝时期,由于金朝的入侵,南宋时期的陵寝制度发展相对较少,但在宋朝统治之下,一些有名的皇帝也修建了规模较大的陵寝,如宋太祖赵匡胤的陵寝。

宋代的陵寝注重以古为训,追求古代文化与哲学的传承。

总而言之,我国古代陵寝制度经历了漫长的发展历程。

从夏商周时期起,经过了秦汉、唐宋等时期的不断发展与完善,形成了独特而庞大的陵寝制度。

陵寝制度的发展不仅代表着中国古代政治制度、文化水平和社会经济发展的演变过程,也是中华民族长期埋葬先人、尊崇祖先、追求永恒精神寄托的重要体现。

我国古代墓葬文化的历史变迁墓葬文化是一种独特的文化现象,它是人们对逝去亲人的思念和尊重,是凝聚着历史、文化和民族传统的载体,也为人们了解和研究历史提供了宝贵的资源。

在我国,自古以来,墓葬文化一直被赋予了极大的重要性。

它不仅反映了中国古代文化的发展和变迁,也印证了我国人民的智慧、劳动和文明。

下面就让我们来了解一下我国古代墓葬文化的历史变迁。

第一阶段:原始社会的原始墓葬文化在我国,古代墓葬文化可以追溯到原始社会时期,这个时期的墓葬文化很原始。

在这个时期,人们将死者埋葬在地下,这些墓葬形制、规制、工艺和装饰都很简单。

一般来说,由于工具和技术的限制,这些古代墓葬多数是很简陋的,甚至没有任何建筑结构。

在这个时期,墓葬的建设更多的是象征性的,它代表着一个氏族或一个氏族的祖先,也是人们那个时代非常重视祖先的一种表现。

第二阶段:神话时期的墓葬文化随着时代的进步,我国古代墓葬文化进入了神话时期。

这个时期的墓葬文化已经有了较大的飞跃。

一些古代墓葬不仅采用了更多的建筑结构,而且采用了更多的装饰和附属物。

同时,在这个时期,墓葬的工艺、技术和审美水平也有了明显的提高,墓主人对墓葬的装饰和附属物也更为苛求。

这个时期最有代表性的墓葬,当属于河南省安阳市殷墟商王陵和周公陵。

商王陵墓门高三米多,门上有20多个饰以兽面飞鸟和日月图案的青铜图案。

墓主人被安排在棺材中间,周围放了很多陪葬品,如铜器、玉器和石器等。

周公陵的陪葬品包括了玉琮、玉簋、玉杯、青铜的豆、簋、盂、壶等,进一步表明了墓主人的地位和高贵。

第三阶段:尊卑有别的墓葬文化在春秋战国时期,我国古代墓葬文化进入了尊卑有别的阶段。

这个时期的墓葬文化也经历了一个很大的变化。

这个时期的墓葬地点多数是在城郭外部或山景陵墓内,由于场所限制,墓葬的形式和规制逐渐被大众接受和认可。

同时,在这个时期,由于社会经济的发展逐渐加快,墓葬的数量也逐渐增多。

由于尊卑有别,不同等级的墓葬也逐渐呈现出各自的特色,规制也愈加严格,情趣更加细腻,这也成为了中国古代墓葬文化一个重要的阶段。

历代墓葬知识整理中国历史上的墓葬文化源远流长,不同时期的墓葬形式和随葬品都有其独特的特点和文化内涵。

本文将对中国历代墓葬的知识进行整理和介绍。

下面是本店铺为大家精心编写的5篇《历代墓葬知识整理》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《历代墓葬知识整理》篇1一、先秦时期先秦时期的墓葬主要有土坑墓和木椁墓两种形式。

土坑墓是最早的墓葬形式,即在地面挖出一个坑,将死者放入后掩埋。

木椁墓则是在土坑墓的基础上发展而来的,用木头做成棺材,将死者放入后埋入地下。

在随葬品方面,先秦时期的墓葬主要有陶器、玉器、铜器等。

二、汉代汉代墓葬主要有砖室墓和石室墓两种形式。

砖室墓是用砖块砌成的墓室,石室墓则是用石块砌成的墓室。

在墓室的建造上,汉代墓葬注重对称和等级,墓室内的壁画和石刻艺术也非常发达。

随葬品方面,汉代墓葬主要有陶器、铜器、玉器、金银器等。

三、唐代唐代墓葬主要有砖室墓和石室墓两种形式,与汉代墓葬不同的是,唐代墓葬的墓室更加宽敞,墓室内的壁画和石刻艺术也更加精美。

随葬品方面,唐代墓葬主要有陶器、铜器、玉器、金银器等,尤其是唐三彩器,成为了唐代墓葬的代表性随葬品。

四、宋代宋代墓葬主要有砖室墓和石室墓两种形式,墓室的建造风格更加简洁,墓室内的壁画和石刻艺术也不再像唐代那样精美。

随葬品方面,宋代墓葬主要有陶器、铜器、玉器、金银器等。

《历代墓葬知识整理》篇2历代墓葬知识整理墓葬是中国历史文化的重要组成部分,反映了不同历史时期的社会制度、文化风貌和科技水平。

以下是对中国历代墓葬知识的整理: 1. 殷商时期殷商时期(约公元前 1600 年至公元前 1046 年)是中国古代墓葬制度的奠基时期。

这一时期的墓葬主要以土坑竖穴墓为主,墓室面积一般较小,通常在 2-3 平方米之间。

墓葬中常随葬有陶器、玉器、铜器等物品。

2. 周代时期周代时期(约公元前 1046 年至公元前 256 年)是中国古代墓葬制度的发展时期。

周代墓葬分为王室墓和贵族墓两种。

中国古代墓葬发展在中国古代,墓葬对于人们来说具有至关重要的意义。

它不仅是对逝者的尊重和纪念,也是对后代子孙的祭祀对象。

因此,墓葬方式在不同的历史时期和地区有着不同的特点。

在远古时期,人们的墓葬方式比较简单。

最早的墓葬形式是地洞式墓葬,就是将逝者埋葬在地洞中,然后再用土石填埋。

这种墓葬方式通常用来葬送族群的首领或重要人物,代表着对逝者的敬意和尊重。

随着文明的进一步发展,墓葬方式也开始多样化。

在商代时期,出现了厚土墓,这种墓葬方式使用较多的是土木材料。

墓穴一般呈长方形或圆形,墓顶多采用厚厚的土坡覆盖,形状像一个小山丘。

这种墓葬方式相对来说比较庄重,代表着逝者的高贵身份。

到了西周时期,墓葬方式开始出现一些新变化。

西周时期墓葬形式比较复杂,墓内有木棺和陪葬品。

同时,墓葬的形制也更加规范,一般采用方形墓穴,墓穴一般为长方形,由墓道、墓室和墓坑组成。

可以说,西周时期的墓葬方式是中国古代墓葬发展的一个重要里程碑。

而到了战国时期,墓葬方式更加多样化。

这个时期大量使用了砖石等材料,使得墓葬更加坚固耐久。

同时,墓中也开始出现了大量的陪葬品,如青铜器、玉器、陶器等,这些陪葬品的丰富程度也体现了逝者的社会地位和财富水平。

汉代是中国古代墓葬发展的一个巅峰时期。

汉代开创了“相宅”墓制,即按生前地位修建墓葬。

《汉书·地理志》中有记载:“君子封者,葬位必就上。

”这也反映出了古代社会等级观念在墓葬形式中的体现。

同时,汉代墓葬也出现了宏大的地下宫殿式墓葬,如汉文帝刘恒墓和西汉宣帝刘询墓等。

随着历史的发展,唐宋时期的墓葬形式相对较为简化,但仍然贵重。

这个时期的墓葬一般以长方形墓穴为主,墓室内的陪葬品质量较高,多是金银玉器和文物等。

到了明清时期,墓葬方式进一步朝着简化的方向发展。

此时的墓穴一般为梯形,墓葬形制以靠山为主,墓体规模较小。

明清时期的陪葬品也有所变化,逐渐减少,而文化祭祀的意义更加凸显。

综上所述,中国古代墓葬发展经历了一个漫长的历史过程,从最早的地洞式墓葬,发展到后来的厚土墓、方墓以及地下宫殿式墓葬等不同形式。

我国古代丧葬制度的演变及发展中国古代丧葬制度的演变及发展源远流长,经历了从原始葬礼到后来形成的完整宗法制度的漫长历程。

下面将从四个方面来探讨中国古代丧葬制度的演变及发展。

第一,原始葬礼。

原始社会时期,人们对死者的葬礼非常简单,主要是埋葬尸体。

这是人类的最初形式,表现了原始人对死者的敬重和对来生的一种祈盼。

同时,人们也开始表达对死者的悼念,通过举行一些简单的祭祀来安抚逝者的灵魂。

第二,古代高级社会的丧葬制度。

在夏商周时期,随着人类社会的发展,丧葬制度变得日益复杂和固定。

在这个时期,封建宗法制度逐渐形成并在丧葬制度中发挥了重要作用。

贵族将丧葬制度作为展示自身地位和家族荣誉的象征,先后出现了祭祀庙堂和宗庙祭祀,如王者祭祀和先祖祭祀。

同时,还出现了形式繁杂的丧葬程序,包括修建墓葬、进行丧礼、举办各类祭祀等。

第三,封建社会的丧葬制度。

秦汉时期,中国进入封建社会,丧葬制度进一步形成完整的宗法制度。

在这个时期,皇室和贵族社会的丧葬制度在一定程度上影响了广大民众的丧葬行为。

随着封建制度的发展,丧葬制度出现了更多的规范和仪式,丧礼也更加庄重和典范。

同时,人们根据社会地位和财富的不同,所进行的丧葬活动也有所区别。

第四,现代丧葬制度的发展。

近代以来,随着社会的进步和人民观念的更新,中国古代丧葬制度逐渐发生了重大变革。

封建的宗法制度逐渐瓦解,取而代之的是现代化的丧葬制度。

现代丧葬制度强调个人的选择权和尊重个体意愿,更加注重保护环境和合理利用资源。

现代丧葬制度的发展主要通过法律和政策的规范来实现,加强了对丧葬行为的监管,提高了丧葬仪式的简便性和规范性。

综上所述,中国古代丧葬制度经历了从原始葬礼到封建宗法制度的演变。

在每个时期,丧葬制度都与社会、文化和宗教信仰密切相关,反映了不同历史时代人们对死者的尊重和敬仰。

同时,现代丧葬制度的发展也是社会进步和观念更新的体现,具有前瞻性和开放性。

中国古代墓葬的发展史导读:我根据大家的需要整理了一份关于《中国古代墓葬的发展史》的内容,具体内容:人类将死者的尸体或尸体的残馀按一定的方式放置在特定的场所,称为"葬"。

用以放置尸体或其残馀的固定设施,称为"墓"。

在中国考古学上,两者常合...人类将死者的尸体或尸体的残馀按一定的方式放置在特定的场所,称为"葬"。

用以放置尸体或其残馀的固定设施,称为"墓"。

在中国考古学上,两者常合称为 "墓葬"。

下面我整理了,希望对你有所帮助!石器时代墓葬文化北京周口店山顶洞人埋葬的发现,说明在旧石器时代晚期,已出现按一定的方式埋葬死者。

到新石器时代,墓葬已有了一定的制度。

墓圹一般是长方形或方形的竖穴式土坑。

黄河中、下游的裴李岗文化、仰韶文化、大汶口文化和龙山文化,尸体在墓内的放置方式以仰身直肢的为多,偶然也有屈肢葬和俯身葬,后者可能是由于凶死。

黄河上游的马家窑文化和齐家文化,除仰身直肢葬以外,还流行屈肢葬。

仰韶文化墓中的尸体头多向西;大汶口文化墓中的尸体头多向东。

这些都说明不同的部族有着不同的葬俗。

墓中随葬品以陶器皿为最普遍,其次是石制和骨制的工具,装饰品亦偶有发现,有时还有谷物和家畜。

商周时代墓葬文化商代是中国青铜时代的盛期,社会生产力有了高度的发展,以商王为首的奴隶主贵族统治着庞大的国家。

因此,在商代的墓葬制度中存在着严格的阶级和等级的差别,统治阶级的陵墓有着十分宏大的规模。

河南省安阳的商王陵墓,有"亚字形墓"和"中字形墓"。

亚字形墓的墓室,是一个巨大的方形或亚字形的竖穴式土坑,四面各有一个墓道。

中字形墓的墓室,是一个大型的长方形竖穴式土坑,南北两面各有一个墓道。

了王陵以外,其他贵族的墓也有中字形的,但规模略逊。

在贵族的墓中,还有一种"甲字形墓",只在墓室南面有一个墓道,规模一般都较中字形墓为小。

商代绝大多数的墓,都是没有墓道的长方形竖穴式土坑。

商代统治阶级墓葬的特点之一,是使用大量的人和牲畜殉葬。

殉葬者的葬式各有不同,其中颇多采用俯身葬。

殉葬的牲畜,以马与狗为最多。

各种类型的墓,都在墓底的正中设一长方形的小型坑穴,其位置正当墓主人尸体腰部之下,故称"腰坑",坑内埋一殉葬的人或狗。

无论是贵族还是平民的墓,墓主都只有一人,尚未发现夫妻合葬的情况。

商王和各级贵族墓的随葬品极其丰富、精美。

包括各种青铜器、玉石器、陶器、漆木器、骨角器等。

西周的墓制承袭商代。

由于尚未发现王陵,不知当时是否有亚字形墓。

据记载,周代的棺椁制度有严格的等级,即所谓"天子棺椁七重,诸侯五重,大夫三重,士再重"。

例如,在河南省陕县上村岭虢国墓地中,有一些大型和中型的贵族墓分别随葬七鼎、五鼎、三鼎或一鼎;墓的规模也依次减小。

其中"七鼎墓"已被证实为虢太子墓。

发掘工作证明,西周已经有了合葬制度,其方式为夫妻分别葬在两个互相紧靠的墓坑中,即所谓"异穴合葬"。

春秋战国时期墓葬文化从春秋晚期开始,中国进入了铁器时代。

大约在春秋、战国之际,中国开始从奴隶社会向封建社会转变。

这种变化在墓葬制度上也有所反映。

春秋晚期和战国时期,许多统治阶级的墓在地面上筑有坟丘。

坟丘一般用夯土筑成,有的呈方锥状,有的形状欠明,现存最高的达十馀米。

在战国时代,墓室仍然保持商、西周以来的形制,有的大墓甚至还保留着腰坑。

有些国君和大贵族的陵墓,如平山中山王墓、辉县魏王墓和邯郸赵国贵族墓,都在墓室的两面设墓道,与商、西周的中字形墓相似。

有些国君的墓,如安徽省寿县蔡侯墓,则和许多贵族的墓相同,仅有一个墓道或没有墓道。

由于生产的发展,手工业的发达,贵族墓内的随葬物,在种类、数量和质量方面都达到空前的水平。

当时漆器的制作已很精美,它们在随葬品中的比重显著增加。

但是,礼器和乐器仍然被统治阶级看作是最重要的随葬品。

秦朝墓葬文化秦朝的墓葬文化,大部分仍沿用春秋战国时代的制度,这段时期的杰出代表当属秦始皇陵,自春秋时代开始,各诸侯国国君相继兴起了"依山造陵"的风气。

而秦始皇陵墓造在骊山之阿也完全符合"依山造陵"的传统观念。

皇帝陵是中国第一座皇家陵园,在中国近百座帝王陵墓中,以其规模宏大,埋藏丰富著称于世,是世界第八大奇迹,世界文化遗产,国家重点文物保护单位。

修筑时间长达38年,工程之浩大、气魄之宏伟,创历代封建统治者奢侈厚葬之先例。

汉朝墓葬文化汉代普遍用横穴式的洞穴作墓圹,用砖和石料筑墓室,在形制上模仿现实生活中的房屋。

这是中国古代墓制的一次划时代的大变化。

这种变化主要是从西汉中期才开始的,首先发生在黄河流域,然后普及到各地。

在秦和西汉前期,贵族地主阶级仍沿用竖穴式土坑墓,墓中设木椁。

在长江流域及南方和北方的边远地区,竖穴式木椁墓一直延续到西汉后期,甚至东汉前期。

在秦和西汉的竖穴式木椁墓中,棺椁制度沿袭周代的礼制,有严格的等级。

有些汉墓还使用了所谓"黄肠题凑"。

汉墓中的随葬品和战国时代相比,青铜器减少,漆器的比重进一步增加。

为了储存大量的食物和饮料,墓内常有许多大型的陶器。

在汉代,以人殉葬是非法的。

因此,在考古发掘中,除个别例外,已经见不到人殉。

从商代开始的残酷的人殉制度,至此基本上终止。

(图示为河北省满城汉墓和山东省曲阜九龙山汉墓)魏晋南北朝墓葬文化魏晋南北朝时代的墓葬制度,大体上承袭汉代。

考古调查发掘证明,自魏晋以降,规模宏大、雕刻精致的画像石墓已很少见了。

贵族官僚的墓,一般都是砖室墓,有时设石门。

和汉墓相比,墓室的平面布局简化,面积减小。

但是,在墓室的细部结构和设施方面却有一些新的发展。

例如:洛阳西晋墓中有角柱与斗拱,南京东晋墓中有直棂窗。

这一时期的随葬器物,主要是陶瓷器如杯、盘、碗、壶、果盒等饮食器皿和熏炉、唾盂、虎子等生活用具。

其形制往往因地区而有差异,有的器物仅见于南方而不见于北方。

总的说来,瓷器的数量激增,长江流域尤其如此。

在两晋南北朝时代,贵族官僚墓中多用陶制的牛车模型随葬。

用陶制的"镇墓兽"随葬,是从西晋开始的。

西晋墓中的镇墓兽往往只有一件,作四足直立状。

北魏墓中的镇墓兽成双,置于墓门的两侧,作卧伏状。

到了北魏后期,墓中的两件镇墓兽,一为兽面,一为人面,都作蹲坐状。

魏晋南北朝时代开始在墓内置墓志。

隋唐五代墓葬文化在以黄河流域为主的北方地区,北魏以来的墓葬制度,经隋代,至于盛唐,一脉相承。

当时贵族官僚的大墓,都是采用斜坡式的墓道,包括一段很长的隧道;隧道顶部开天井,两壁设龛。

天井和壁龛的多寡基本上与墓主人的官品爵位相一致。

唐代帝陵除少数是"积土为陵"的以外,大多数都是"依山为陵"。

随葬品以大量的陶俑为主。

大约从武周时开始,陶俑多施三彩釉。

陶俑可以分为出行时的仪卫行列和家居时的家臣侍者两大类。

前者自隋至初唐多武装俑,以后逐渐减少;武周时出现高大的马俑和驼俑。

后者自初唐至盛唐不断增多,乐舞俑和游嬉俑等皆属此类。

受佛教影响,镇守墓门的一对武士俑在盛唐时演变为天王俑,其特点是脚踏伏兽或鬼魅。

镇墓兽继承北魏后期以来的形态,一为人面,一为兽面,而武周时则又进一步演变为头生角、肩附翼或手握蛇的怪兽。

隋代开始出现的人身禽兽首的十二时辰俑,到开元、天宝之际更为流行。

陶俑的数量,因墓主人身份而有不同的限额;懿德太子墓的陶俑总数达千件之多。

方形有盖石墓志在唐代使用得更为普遍。

墓志的大小,随墓主人的身份而有等级之分。

宋至元墓葬文化中原和北方地区的北宋墓,最富有特色的是一种仿木结构建筑的砖室墓。

北宋初年,墓室内的仿木结构还很简单。

到北宋中期,才达到成熟的程度,从而成为一种特殊类型的砖室墓。

从这以后,墓室的平面又从方形或圆形演变为等边多角形,仿木结构则从简单的"一斗三升"托替木或"把头绞项造"演变为五铺作重栱,从版门直棂窗演变为雕花格子门。

一般多为单室墓,后期较大的墓则分前后两室。

墓内多用壁画或雕砖作装饰,其内容主要是表现墓主人的日常生活。

长江中下游地区的宋墓,与同地区的唐墓相似,除了竖穴土坑墓以外,主要是简单的长方形砖室墓,后者往往两室并列,夫妻各葬一室。

随葬品除陶瓷器外,颇有漆器和铜镜,偶尔也有银器。

江西、福建省境内的宋墓,有用陶瓷俑随葬的,其中包括十二时辰俑和神煞俑。

四川省境内的宋墓,除砖室墓外,还流行石室墓,后者多有雕刻,其题材为墓主人夫妇"开芳宴",有的则为孝子故事。

辽、金代的墓葬,主要是继承北宋的墓制。

元代的仿木建筑结构砖室墓,主要发现于山西省境内。

其特点是仿木建筑的结构日趋简化,有些已变成示意性的了。

山西省中部地区墓内装饰以壁画为主,题材仍多为开芳宴,但突出了墓主人的形像而省略了伎乐的场面。

山西省南部地区墓内多饰雕砖,内容多为孝子故事或花卉之类。

五代、北宋以来的仿木建筑结构砖室墓,到元代已接近尾声。

南方的元墓沿南宋旧制,多为简单的长方形砖室墓,双室并列,分葬夫妇。

作为时代的特点,许多墓里使用石灰、米汁、木炭等以加固墓室、防护棺椁,并在墓底铺松香之类,以利尸体的保存。

到了明代,一般官僚地主阶级的砖室墓采取密封棺材,防腐措施又有发展,所以有的墓不仅尸体完好,而且衣冠服饰以及书籍、字画等易朽物品也保存良好。

明、清墓葬文化明、清时期的墓多数有碑,易于识别;清朝九品官以上的墓较多,一般墓碑上刻有其官职;一经发现都要及时上报。

明清以前的墓则很难在墓地表面分辩出来,因此在开发推土过程中,必须特别注意。

明、清时期多灰砂墓;明清以前多土坑墓、砖室墓。

葬具多为木棺,也有瓮棺、陶棺、石椁、石棺;有的因各种原因,下葬后又将死者遗体挖出来重新装棺或装在陶罐里,移到别的地方埋葬,俗称移(迁)葬,又叫二次葬。

其葬具多为陶罐,俗称骨罈。

墓葬多有随葬品,明、清以前多以生活用具、生产工具陪葬,有的有专门用作陪葬的明器,如汉墓中出土的陶屋、陶灶、陶片、陶猪等;明、清时期,盛行薄葬,陪葬品很少,一般以装饰物如玉器、金银器为主。

猜你感兴趣:。