马克思文学批评理论

- 格式:ppt

- 大小:1.63 MB

- 文档页数:43

文学批评是什么文学批评:文学批评作为文学理论的重要内容和文学活动的重要组成部分,是批评主体按照一定的理论思想和批评标准,对批评对象进行分析、鉴别、阐释、判断的理性活动,表达着批评主体的立场观点和价值取向。

马克思主义的文学批评:是在无产阶级登上历史舞台,为谋求自身和全人类彻底解放的革命活动中兴起和形成的。

它以辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论为指导,力图通过对人类优秀的文学遗产和无产阶级自身文学实践以及其他文学现象的分析、研究和评价,更好地推动人类文学事业的历史进步和无产阶级文学事业的繁荣发展,同时也建设自己的新的、科学的批评理论。

1.文学批评与文学的生产和接受人类的文学活动,从总体上说是三大活动,即文学的创造活动、文学的传播活动、文学的接受活动。

创造活动的成果是潜在的作品,传播活动的主体是作品,接受活动的对象也是作品。

因此,文学作品(这里指文本)的创造是文学活动的基础和前提。

文学批评是对以文学作品为中心兼及一切文学活动和文学现象的理性分析、评价和判断。

①以文学作品为中心进行评价,意味着文学批评的主要对象是文学作品,与文学创造密切相关。

第一,文学创造的现状和走向以及作品的存在价值和社会影响,是批评的基本着眼点。

因此,不同的文学批评,都会按照各自的理论主张和价值取向,对现实的文学创造和具体的文学作品进行褒贬是非、抑扬臧否的分析和评价,企图影响文学创造的走向和文学作品的效能,使之按照自己的主张去发展,其中的优势批评会产生巨大的影响力,甚至影响某种文学的兴衰。

这样,文学批评就具有对文学创造和文学作品的筛选意义。

第二,文学创造是一种个体性很强的精神活动,文学作品是一种非常具体的个别存在,因此文学批评的对象也常常是具体的作品和作家的个体性创造。

但这并不意味着批评只着眼于具体和个别,而是要在对具体与个别的分析评价中,从其利弊得失中总结经验,并力求把个别的经验上升为具有某种普遍性的理论,推动文学创造总体上的繁荣、发展和进步。

龙源期刊网 论马克思主义文学批评的三种形态作者:王天保来源:《贵州大学学报(社会科学版)》2020年第02期摘要:在不同历史语境中,马克思主义的总体目标不同,马克思主义文学批评也会因此呈现出三种不同的形态:革命型马克思主义批评、批判型马克思主义批评、建设型马克思主义批评。

中国当下的马克思主义文学批评应该属于建设型马克思主义批评。

沿袭革命型马克思主义批评的思维框架或者套用批判型马克思主义批评的思路都是不合适的。

关键词:革命型马克思主义批评;批判型马克思主义批评;建设型马克思主义批评中图分类号:10 文献标识码:A 文章编号:1000-5099(2020)02-0112-07马克思主义已成为一个蔚为壮观的理论流派,也催生了形形色色的马克思主义批评。

每一位马克思主义批评家都有自己的特色,但是通过宏观的历史视角描述马克思主义批评的不同形态,能够让我们更清晰地理解马克思主义批评的“历史总体性”,而不是迷失在马克思主义批评的个体差异性之中。

如何去描述马克思主义批评的不同形态?伊格尔顿在1996年出版的《马克思主义文学理论》读本的前言中,把马克思主义批评的历史形态分为四种:人类学批评、政治批评、意识形态批评和经济批评。

人类学批评关注的是美学领域里的一些基本问题,代表人物有普列汉诺夫、考德威尔。

政治批评与俄国十月革命前后的政治运动密切相关,关注的是塑造与革命现实相适应的主体形式,主要代表人物有列宁和托洛茨基。

意识形态批评兴起于斯大林主义出现之后,关注文学作品与意识形态的关系,代表人物有卢卡奇、戈德曼、阿多诺等西方马克思主义理论家。

经济批评关注“文化的生产方式”,包括文化生产和接受过程中的技术基础、制度保障等社会条件,代表人物有本雅明、威廉斯。

伊格尔顿在描述马克思主义批评的四种形态时,虽然并不缺乏对历史语境的分析,但他的主要依据是批评家们关注的具体文艺理论问题。

而且在这种描述中,中国马克思主义批评家是缺席的。

或许是为了应对西方马克思主义批评家对中国马克思主义文学批评的忽视,或许是出于中国马克思主义文学批评的理论自觉,中国学者提出了马克思主义文学批评的“中国形态”,以区别于外国的马克思主义文学批评。

马克思主义文学批评的理论与实践第一章概述马克思主义文学批评是马克思主义文艺理论的重要组成部分。

它通过揭示文学作品的阶级性质和社会意义,引导文学创作朝着为人民服务的方向发展,是推进文艺革命和文化建设的重要手段。

本文将重点阐述马克思主义文学批评的理论与实践。

第二章马克思主义文学批评的理论基础马克思主义文学批评的理论基础是辩证唯物主义和历史唯物主义。

辩证唯物主义认为事物的本质是由其矛盾的两个方面决定的,而历史唯物主义则强调人民群众是社会变革的决定因素。

基于这两个基础,马克思主义文学批评从宏观和微观两个角度来对文艺作品进行分析评价。

第三章马克思主义文学批评的实践马克思主义文学批评的实践包括文学作品的阶级分析、审美分析和文艺批评三个方面。

首先,马克思主义文学批评通过文学作品的阶级分析揭示其社会意义。

文学作品是一种反映社会现实和人们思想感情的艺术形式,是阶级斗争的产物。

通过揭示文学作品所反映的阶级利益和阶级观点,可以深刻认识文学作品所蕴含的思想与社会意义。

其次,马克思主义文学批评通过审美分析揭示艺术作品的内在规律和美学价值。

审美分析是对文学作品从艺术上的价值及其构成方式进行分析。

作品是否具备思想性、艺术性、象征性和感受性等方面,以及艺术手法是否创新,表现是否真实,风格是否独特等方面都需要进行评价。

最后,马克思主义文学批评通过文艺批评对文学作品进行评价。

评价文学作品主要就是评价其历史地位和社会意义。

在评价中不仅要考虑其社会影响,也要考虑其艺术价值和与时代的联系。

第四章马克思主义文学批评的现状随着社会的不断发展,马克思主义文学批评也在不断的与时俱进。

在新时期,马克思主义文学批评不仅要对文学作品进行阶级和思想分析,还要注重揭示文学作品与当代社会和人民的联系。

同时,也要深化对文艺作品的审美分析,推广优秀文艺作品,提倡文艺的多元化和国际化。

同时,随着网络文学的大量涌现,人民对文学作品的需求也在不断变化。

因此,马克思主义文学批评面临新的问题和挑战,要通过不断研究,不断创新理论以及符合新的实践需求,为推进新时期文艺工作做出贡献。

马克思主义与文学批评马克思主义是一种深具理论基础和实践指导意义的学说体系,其对社会、政治、经济等方面都进行了深入的思考和研究。

在文学批评领域,马克思主义也发挥了重要的作用。

本文将探讨马克思主义与文学批评的关系及其对文学研究的影响。

一、马克思主义对文学批评的指导意义马克思主义对文学批评的指导意义主要表现在以下几个方面:1. 经济基础决定上层建筑:马克思主义认为,社会的经济基础决定了上层建筑的形态,包括文学。

文学作为上层建筑的一部分,受到社会经济状况的制约和影响。

文学批评在分析文学作品时,需要考虑其背后的经济基础,以及作品对于社会风气、阶级关系等的反映。

2. 阶级斗争与文学:马克思主义强调社会的阶级斗争是推动社会发展的重要力量。

在文学批评中,马克思主义强调对文学作品中阶级关系的敏感度,通过分析作品中的人物、情节等,揭示作品对阶级斗争的态度和立场。

3. 历史唯物主义:马克思主义的历史唯物主义观点认为,历史是一种发展的过程,每个时代都有其独特的历史条件和特点。

文学作为历史的产物,必然受到历史条件的制约。

文学批评中,马克思主义注重对作品所处历史时期的分析,以及作品对历史的反映和批判。

二、马克思主义对文学批评的影响1. 阶级分析:马克思主义对文学批评的最大贡献之一是强调了对文学作品中阶级关系的分析。

通过分析作品中的人物形象、行为等,可以揭示作品所表现的阶级立场和社会现实。

这种阶级分析成为了一种常用的文学批评方法。

2. 社会批判:马克思主义的批判精神也对文学批评产生了深远影响。

通过对文学作品中的社会现象、问题的揭示和剖析,文学批评可以成为社会的一种监督机制,推动社会进步和发展。

3. 创作理论:马克思主义的物质基础决定上层建筑的观点对文学创作也产生了一定的启示。

马克思主义认为,作家的创作受到社会、经济条件的制约,而文学作品又能够反作用于社会,形成一种相互关系。

这一观点对文学创作的研究提供了新的视角和思考方式。

三、马克思主义与文学批评的争议尽管马克思主义对文学批评产生了积极的影响,但是也存在一些争议:1. 过度经济化:一些批评家指出,马克思主义在文学批评中过度强调经济基础,忽略了其他方面的重要因素。

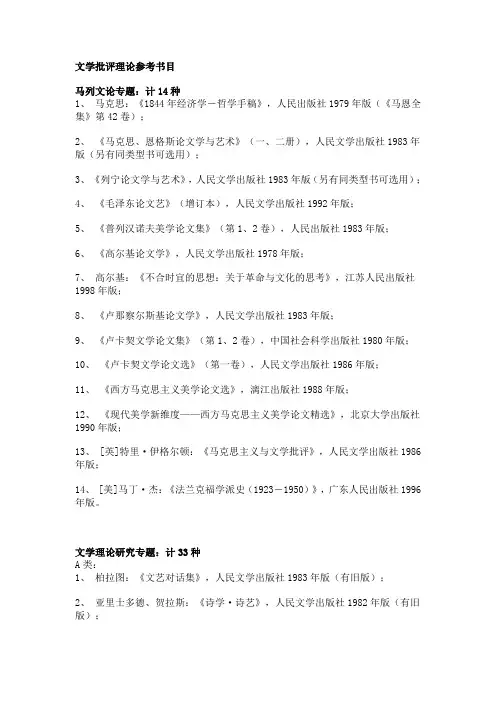

文学批评理论参考书目马列文论专题:计14种1、马克思:《1844年经济学-哲学手稿》,人民出版社1979年版(《马恩全集》第42卷);2、《马克思、恩格斯论文学与艺术》(一、二册),人民文学出版社1983年版(另有同类型书可选用);3、《列宁论文学与艺术》,人民文学出版社1983年版(另有同类型书可选用);4、《毛泽东论文艺》(增订本),人民文学出版社1992年版;5、《普列汉诺夫美学论文集》(第1、2卷),人民出版社1983年版;6、《高尔基论文学》,人民文学出版社1978年版;7、高尔基:《不合时宜的思想:关于革命与文化的思考》,江苏人民出版社1998年版;8、《卢那察尔斯基论文学》,人民文学出版社1983年版;9、《卢卡契文学论文集》(第1、2卷),中国社会科学出版社1980年版;10、《卢卡契文学论文选》(第一卷),人民文学出版社1986年版;11、《西方马克思主义美学论文选》,漓江出版社1988年版;12、《现代美学新维度——西方马克思主义美学论文精选》,北京大学出版社1990年版;13、 [英]特里·伊格尔顿:《马克思主义与文学批评》,人民文学出版社1986年版;14、 [美]马丁·杰:《法兰克福学派史(1923-1950)》,广东人民出版社1996年版。

文学理论研究专题:计33种A类:1、柏拉图:《文艺对话集》,人民文学出版社1983年版(有旧版);2、亚里士多德、贺拉斯:《诗学·诗艺》,人民文学出版社1982年版(有旧版);3、康德:《判断力批判》上卷,商务印书馆1985年版(有旧版);4、黑格尔:《美学》第一卷,商务印书馆1979年版(有新版);5、伍蠡甫主编:《西方文论选》(上、下),上海译文出版社1979年版(有旧版可用);6、伍蠡甫选编:《现代西方文论选》,上海译文出版社1983年版;7、胡经之等编:《西方20世纪文论选》(1-4),中国社会科学出版社1989年版;8、王逢振、盛宁等编:《最新西方文论选》,漓江出版社1991年版;9、 [美]韦勒克、沃伦:《文学理论》,三联书店1984年版;10、 [美]卡勒:《文学理论》,辽宁教育出版社1998年版;11、 [英]伊格尔顿:《二十世纪西方文学理论》,陕西师大出版社1986年版;12、 [荷]佛克马、易布斯:《二十世纪文学理论》,三联书店1988年版;13、 [英]杰弗森等:《西方现代文学理论概述与比较》,湖南文艺出版社1986年版;14、 [美]科恩等:《文学理论的未来》,中国社会科学出版社1993年版;15、 [美]克里格:《批评旅途:六十年代之后》,中国社会科学出版社1998年版;16、 [加]昂热诺等:《问题与观点:20世纪文学理论综论》,百花文艺出版社2000年版;17、 [法]贝西埃等主编:《诗学史》(上、下),百花文艺出版社2002年版;18、 [美]刘若愚:《中国的文学理论》,四川人民出版社1987年版;19、 [加]叶维廉:《中国诗学》,三联书店1994年版;20、 [英]塞尔登:《文学批评理论——从柏拉图到现在》,北京大学出版社2000年版;21、汪民安等编:《后现代性的哲学话语——从福柯到赛义德》,浙江人民出版社2000年版;22、王宁编译:《新文学史》(1),清华大学出版社2001年版;23、王逢振主编:《2000年度新译西方文论选》,漓江出版社2001年版;24、王逢振主编:《2001年度新译西方文论选》漓江出版社2002年版。

马克思关于文学批评的标准

马克思关于文学批评的标准是在其历史唯物主义和辩证唯物主义的基础上建立的。

他认为,文学作品是社会生活的反映,文学批评应该从作品所反映的社会关系和历史背景出发,分析作品的思想内容、艺术形式和社会影响。

具体来说,马克思的文学批评标准包括以下几个方面:

1. 真实性:文学作品应该真实地反映社会生活,揭示社会矛盾和问题。

2. 思想性:文学作品应该具有深刻的思想内涵,反映作者对社会生活的认识和思考。

3. 艺术性:文学作品应该具有独特的艺术形式和审美价值,能够引起读者的共鸣和思考。

4. 历史性:文学作品应该放在其所处的历史背景下进行分析,考虑其对当时社会和文化的影响。

5. 阶级性:文学作品应该考虑其所代表的阶级立场和意识形态,分析其对不同阶级和社会群体的影响。

总之,马克思的文学批评标准强调文学作品与社会生活的紧密联系,注重作品的思想性、艺术性和历史性,同时也考虑作品的阶级性和社会影响。

马克思主义的文学批评及其标准

(一)马克思主义文学批评的美学观点和历史观点

美学的观点和历史的观点是文学批评的最高标准并构成方法论思想和一种基本原则。

美学观点的内涵:作家的创作是否符合艺术的规律和遵循正确的美学法则,是否有艺术独创性和较高的审美价值。

历史观点的内涵:一方面是作为批评对象的文学作平,要看其是否描写了某一历史的客观真实面貌、是否反映了历史过程中的进步要求、是否体现了历史发展的必然内涵和趋势;另一方面则是作为批评主体的批评家,在评价作品时应该具有所处历史时代的先进的历史视野和科学的历史眼光。

恩格斯关于文学艺术应该“具有较大的思想深度和意识到的历史内容同莎士比亚剧作的情节的生动性和丰富性的完美融合”的思想,充分表达了历史观点和美学观点的统一性。

(二)文学批评的思想标准和艺术标准

思想性标准:高度的真实性;进步的倾向性;积极健康的情感性。

艺术标准:文体构成的完美性、形象创造的鲜明性、意蕴表现的深刻性。

文学批评知识:文学批评中的文学理论与批评方法文学批评是指对文学作品进行分析、评论和评价的一种学术活动。

在文学批评中,文学理论和批评方法是不可缺少的重要组成部分。

文学理论主要是对文学作品进行系统地、理论化地认识和分析,而文学批评方法则是具体的对文学作品进行分析评价的方法和手段。

本文将分别介绍文学理论和文学批评方法的相关知识。

一、文学理论文学理论是对文学现象的科学解释,是研究文学现象的理论基础。

文学理论可以分为形式主义、结构主义、后现代主义、女性主义、马克思主义、后殖民主义、心理分析等多种流派和学派。

这些文学理论在不同的历史时期和社会背景下,对文学作品的分析和解释角度各有不同,但都为文学批评提供了理论的基础。

1.形式主义形式主义在20世纪初兴起于俄国,后传入西方。

形式主义认为文学作品不是外部社会现实的照片,而是由语言构成的,它的内在结构和语言形式是最重要的。

形式主义强调文学作品中的语言、节奏、结构、意象等因素,致力于揭示作品内在的美学和审美规律。

2.结构主义结构主义兴起于20世纪中叶,主张对文学作品进行结构性、符号性的解读。

结构主义强调它们所呈现出的系统化结构和语言符号的含义。

结构主义理论家如克劳德·莱维斯特劳斯、罗兰·巴特等,对文学作品中的符号、象征、意义进行了深入的研究。

3.后现代主义后现代主义以对传统文学理论和文学实践的批判和颠覆为主要特点。

后现代主义强调文学作品中的多元性、碎片性、相对性和游戏性,反对大敘事、叙事稳定性和中心思想。

后现代主义对文学作品进行了全新的解读和批评。

4.女性主义女性主义文学理论关注女性在文学作品中的形象、地位和文学作品的性别政治,强调打破传统文学中对女性的陈规定型和歧视,关注女性的写作、读者和文学批评。

5.马克思主义马克思主义文学理论强调文学作品的社会历史地位和社会批判功能,关注文学作品与社会相互作用的关系,探讨作品中的阶级斗争、社会矛盾和意识形态。

马克思主义与文学批评3历史与形式匈牙利马克思主义批评家卢卡契在他的早期论文《现代戏剧的发展》(1909)中写道:“文学中真正的社会因素是形式。

”这可不是历来认为马克思主义批评所应有的那种评论。

一则,马克思主义批评向来反对一切文学上的形式主义,抨击它惯于把注意力转向纯技巧性问题,剥夺了文学的历史意义,将文学降低成一种审美游戏。

这种观点确实注意到了这种技术至上的批评方法与高度资本主义社会行为之间的联系[i]。

二则,大量的马克思主义批评在实践中不够重视艺术形式方面的问题,将这个问题搁置一边,一味探索政治内容。

马克思本人认为文学应该展示形式与内容的统一。

他烧掉一些他自己早期的抒情诗,因为这些诗中狂热的感情束缚不住,成了致命伤。

但是,他也对过分形式主义的作品表示怀疑。

在一篇早期的论西里西亚织工歌的报刊文章中,他认为一味追求文体风格导致“歪曲内容”,而反过来,被歪曲的内容给文学形式打上“庸俗”的印记。

换言之,他表明了对于形式与内容之间关系的辩证理解:形式是内容的产物,但又按照一种双重关系对它起反作用。

马克思早期在《莱茵报》上对繁琐、沉闷的形式主义法律的评论——“形式除非是它的内容的形式,则毫无价值可言”——同样适用于他的美学观点。

在论证形式与内容的统一时,马克思忠实于他所继承的黑格尔传统。

黑格尔曾在《美学》(1835)中论证说:“一定的内容决定一种适合于它的形式。

”他认为“形式的缺陷来自内容的缺陷”。

确实,对黑格尔来说,艺术史可以按照形式与内容之间变化的关系来写。

艺术展示黑格尔称之为“世界精神”、“理念”或“绝对”的不同发展阶段;这就是不断努力在艺术形式中充分体现自己的艺术“内容”。

在历史发展的早期阶段,“世界精神”不能获得形式上的充分展现,例如古代雕塑表明过分的感性材料堵塞和压倒了“精神”,“精神”不能按照自己的目的用这些材料去塑造。

另一方面,希腊古典艺术在内容与形式、精神与物质之间达到和谐的统一;在这短暂的历史片刻,“内容”获得完全合适的体现。

马克思主义的艺术观和文艺批评马克思主义是一种重要的哲学思想,它不仅深刻影响了社会科学领域,也对艺术和文学产生了深远的影响。

马克思主义的艺术观和文艺批评是对艺术和文学进行理论研究和批判的重要工具。

本文将探讨马克思主义的艺术观和文艺批评的基本概念,以及它们对当代文学和艺术的意义。

一、马克思主义的艺术观1. 艺术和社会的关系马克思主义认为,艺术是人类社会发展的产物,它与社会密不可分。

艺术不仅是一种审美享受,更是对社会现实的反映和批判。

马克思主义关注艺术作品所表达的社会意义,强调艺术家应该站在人民的立场上创作,关注社会问题,关注群众的利益。

2. 艺术和阶级斗争马克思主义认为,社会存在决定意识形态。

艺术也是一种意识形态的表达,它对阶级斗争具有深刻的参与和影响。

马克思主义强调,艺术家应该站在人民大众的立场上,关注弱势群体的命运,通过艺术作品揭示社会的阶级矛盾和不公平,推动社会的进步和变革。

3. 艺术的创新和突破马克思主义鼓励艺术家进行创新和突破,不拘泥于传统的艺术规范和框架。

艺术的创新是对旧有社会秩序和文化禁锢的挑战,是推动社会前进的重要力量。

马克思主义要求艺术家在创新的同时,保持对社会现实的关注和批判。

二、文艺批评的基本原则1.社会历史性文艺批评必须将文学作品置于社会历史的背景下进行分析和解读。

马克思主义认为,文学作品是社会历史的产物,文学批评应该关注其所反映的社会现实和历史进程,揭示作品与社会之间的相互关系。

2.阶级性文艺批评应该关注作品中存在的阶级矛盾和阶级斗争。

马克思主义强调,文学作品不可能超越阶级立场,因此文艺批评的分析必须从阶级的角度出发,揭示作品中存在的阶级意识形态和价值观念。

3.人民性文艺批评应该关注作品对人民的关怀和关注。

马克思主义认为,文学作品应该反映人民大众的利益和命运,文艺批评应该从群众的角度出发,评价作品对人民的深度影响和积极作用。

三、马克思主义的艺术观和文艺批评的意义1. 提供了一种理论基础马克思主义的艺术观和文艺批评为艺术家和文艺批评家提供了一种理论基础和方法论,使他们能够更加准确地把握艺术和文学作品的社会意义和历史价值,深化对作品的理解和研究。

马克思主义与文学批评马克思主义是我们认识世界和改造世界的强大思想武器,也是文艺批评的重要理论基础。

马克思主义文艺批评以其独特的方法论和价值观,为我们提供了理解和评价文学作品的重要视角。

首先,马克思主义文艺批评强调文学作品的社会历史背景。

马克思主义认为,文学作品是社会历史的反映,是一定时期社会政治、经济、文化等社会现实的反映。

因此,在评价文学作品时,我们应该将其置于当时的社会历史背景中进行考察,分析其反映的社会现象、政治制度和经济关系等。

其次,马克思主义文艺批评注重文学作品的阶级性。

马克思主义认为,文学作品是一定阶级意识的反映,是一定阶级在意识形态领域的表现。

因此,在评价文学作品时,我们应该其代表的阶级利益和意识形态,分析其对社会变革和革命斗争的影响。

再次,马克思主义文艺批评强调文学作品的审美价值。

马克思主义认为,文学作品作为一种审美活动,具有独特的审美价值。

因此,在评价文学作品时,我们应该注重其艺术表现和审美体验,分析其如何通过艺术形象和语言表现来打动人心。

最后,马克思主义文艺批评还文学作品的意识形态功能。

马克思主义认为,文学作品作为一种意识形态的传播工具,具有强烈的意识形态功能。

因此,在评价文学作品时,我们应该其如何通过意识形态的传播来影响人们的思想观念和价值观念。

总之,马克思主义文艺批评是我们理解和评价文学作品的重要工具。

通过运用马克思主义的理论和方法,我们可以更加深入地理解和评价文学作品,发现其社会历史意义和审美价值,同时也可以更好地把握其意识形态功能和阶级性等特征。

雷蒙德威廉斯文化唯物主义文学批评观以《马克思主义与文学》为中心雷蒙德·威廉斯,英国马克思主义文化批评家,以其独特的文化唯物主义理论,对文学批评领域产生了深远影响。

他的代表作《马克思主义与文学》深入探讨了马克思主义与文学之间的紧密关系,提出了一种全新的文学批评观。

在《马克思主义与文学》中,威廉斯对马克思主义政治学与文学研究的结合进行了深入探索。

马克思主义文学批评的文学理论与创作批评马克思主义文学批评作为一种重要的文学批评方法,以其独特的理论视角和深刻的思想内涵,对文学进行了全新的解读和评价。

本文将围绕马克思主义文学批评的文学理论与创作批评进行探讨。

一、马克思主义文学批评的文学理论马克思主义文学批评的文学理论主要包括历史唯物主义和辩证唯物主义两个方面。

历史唯物主义强调文学作品与其所处历史环境之间的相互关系,认为文学作品是一种真实反映和折射社会历史的产物。

辩证唯物主义则注重揭示文学作品内部的矛盾与冲突,认为文学作品体现了人类社会内在的复杂性和矛盾性。

在历史唯物主义的指导下,马克思主义文学批评强调文学作品对社会的批判性反映。

它认为文学作品不仅仅是艺术的表达,更是社会矛盾和冲突的产物。

通过对文学作品的分析和解读,可以看出社会的发展阶段和社会关系的演变。

同时,马克思主义文学批评关注文学作品所体现的阶级矛盾和阶级斗争,揭示了文学作品与社会的根本联系。

另一方面,马克思主义文学批评注重辩证唯物主义的应用。

辩证唯物主义强调矛盾的普遍性和发展性,认为文学作品的内部矛盾与冲突是推动其发展的动力。

通过对作品内部的矛盾分析,马克思主义文学批评可以揭示作品的创作动机、主题的发展和人物形象的塑造,进而深入理解作品的意义和价值。

二、马克思主义文学批评的创作批评马克思主义文学批评的创作批评侧重于对文学作品的审美价值和艺术形式的评价。

它强调作品的社会实用性和创造性,关注作品所体现的社会价值和艺术创新。

在作品的社会实用性方面,马克思主义文学批评强调作品必须能够揭示社会的现实问题和社会成员的命运。

作品应该追求人民的利益和社会的进步,揭示社会的弊端和不公,以促进社会的变革和进步。

同时,作品也应该具备一定的艺术性,以吸引读者的注意力和共鸣。

在作品的创造性方面,马克思主义文学批评强调作品的独创性和创新性。

作品应该能够突破传统的文学形式和创作方式,展现作者独特的思想和美感。

马克思主义文学批评要求作家对社会现实有独到的洞察和理解,通过艺术的创造方式将其表达出来。