王澍经典作品设计思想探讨共33页文档

- 格式:ppt

- 大小:3.72 MB

- 文档页数:33

中图分类号 TU-0 文献标识码 A 文章编号 1003-739X (2023)09-0001-06 收稿日期 2022-12-03摘 要 “自然”一直是王澍所秉持的建筑设计理念,该文首先通过类比于柯布西耶的《直角之诗》结构,对王澍建筑作品创作之初的草图进行总结,试图从“环境”“血肉”“思想”“工具”“特质”“融合”和“物料”这七个层次去得出对应的图示。

接着对七个层次的具体内容结合图解分析的方式去逐层剖析,揭示自然理念在王澍多个建筑作品中的表达方式,进而得出王澍的自然不单单指我们身体上所能感受到的物质自然,更深层次的是一种出于自然的观想态度,它是符合物质世界的这一生命性、差异性、复杂性的精神自然。

关键词 自然 王澍 图解工具 直角之诗Abstract "Nature" has always been the architectural design concept of Wang Shu. Firstly, by comparing the structure of Le Corbusier's PoemKeywords Nature, Wang Shu, Graphic tool, Right Angle poem——基于图解工具的王澍建筑设计思想探析The Poetry of Nature: An Exploration of Wang Shu's Architectural Design Ideas Based on Diagrammatic Tools翻阅建筑大师王澍的作品集,我们会发现这样的现象:从1997年走到2022年,这25年间,无论是前期的实验性建筑还是后期的大中型公建,都具有浓重的个人色彩,最早出现在大众视野且产生影响力的是苏州大学文正学院的图书馆,再到之后的象山校区一期、二期,宁波美术馆、博物馆,以及最近几年建设完成的十里红妆文化园、富春山馆、杭州国家版本馆等。

王澍建筑思想探究摘要:王澍作为中国目前唯一一个普利茨克建筑奖获得者,他的建筑思想值得我们深入探究。

为了找寻王澍建筑作品中那些打动人们的缘由,特以他的建筑作品为基础来分类研究他的建筑思想。

本文主要采用文献查阅和实地调研的研究方法,论证王澍是一个专注于建筑营造和建筑更深层次意义表达的建筑师。

关键词:王澍;营造;中国园林Abstract:Wang Shu,who is currently the only one Pritzker Architecture Prize winner in China,his architectural thought is worthy of our in-depth exploration. In order to find Wang Shu’s architectural works of those who moved people's reasons,so exploring his architectural thought based on the classification of his works . This article mainly uses the literature review and the field investigation research method,discussing Wang Shu is a architect who concentrates on the architecture to construct and the construction deeper meaning expression .Key words:Wang Shu;construction;Chinese Landscape Architecture 引言王澍在他所著的《造房子》自序中写道:“我一向认为我首先是个文人,碰巧会做建筑。

浅析王澍的建筑设计思想和建筑语言朱路路摘要:通过解读王澍的建筑作品,了解其设计思想及建筑语言,及其背后蕴含的文化与气韵,从而得到一些可以指导中国现代建筑设计实践的指南。

关键词:建筑设计思想建筑语言一、研究背景在全球化的影响下,中国的城市建设呈现千城一面的局面,在喧嚣的城市里很难找到城市的记忆,以致我们分不清自己到底身处哪座城市、国内还是国外。

城市建筑缺乏文化特色,丧失了历史感。

2012年王澍获得了第34届普利兹克建筑奖,成为获得该奖项的第一个中国人。

普利兹克给他的颁奖词是这样的:“讨论过去与现在之间的适当关系是当今一个关键的问题,因为中国当今的城市化进程,正在引发一场关于建筑应当基于传统还是只应面向未来的讨论。

正如所有伟大的建筑一样,王澍的作品能够超越争论,并演化成扎根于其历史背景,永不过时且有世界性的建筑。

”本文希望通过研究王澍的建筑作品和设计思想,找出他是如何做到传统性与时代性的交融,民族性与时代性的辉映,得到一些可以指导中国现代建筑设计实践的指南。

而要想深入了解王澍的建筑思想和语言,我们必须从其作品入手,细细品味和探寻。

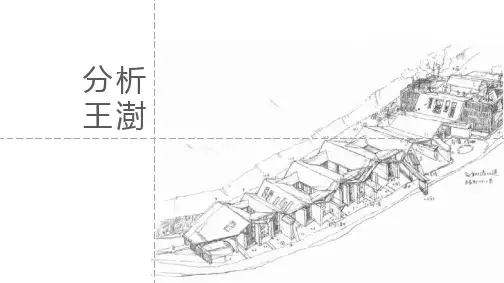

二、对王澍建筑作品的思考1:中国美术学院象山校区中国美院象山校区位于杭州,做为其建筑艺术学院、设计艺术学院、公共艺术学院、影视动画学院、实验加工中心、基础教学部使用。

共五千多名师生在这里教学、学习与生活。

校区建筑呈散点状分布,随意而自然,没有刻意设计的建筑形象,也没有着意营造的中心校区,是铺展于象山脚下的园林建筑群。

“造园”一词正如校区的建造过程,设计师取象山之景围合院落,空间上起承转合,连绵蜿蜒,首尾相衔,给人一种质朴静谧、回味无穷的视觉效果,颇具宋代山水绘画的气息。

象山二期建筑群像极《千里江山图》,绵延、起伏、回转,走廊从建筑内部延伸到外部,从建筑外部向建筑内部穿梭,宛如江山图中的盘山路,而构成建筑主题的S形,像是山脉的远景推拉,构成连续的运动。

而为了让这种运动更有节奏,如蛟龙卧于丘陵,王澍用人工方式在原本的平地上顺着山水之势做出坡度。

王澍建筑思想分析及对中国城市化的思考建筑学专业摘要:随着改革开放,中国的社会、经济高速发展,刹那间各式各样的高楼大厦在各大城市拔地而起,传统建筑风貌正逐步消失,快速的城市化进程引发了我们对中国的城市化、中国的建筑应基于传统还是只应面向未来的思考。

本文将通过对王澍关于城市复兴和传统建筑现代复兴思想的分析,结合当代中国城市化发展的问题,探讨中国城市化该如何更好地发展下去。

关键词:中国城市化、传统建筑、未来、王澍、城市复兴一、王澍的建筑思想2012年,中国建筑师王澍获得了普利兹克建筑奖,这是中国本土建筑师首次获得这个被誉为建筑界诺贝尔奖的建筑奖项。

王澍的获奖引起了相当大的社会关注,这是因为中国快速的城市化进程发展到一个阶段,传统建筑社区生活方式消失殆尽,取而代之的是对现代建筑简单的复制和模仿,不仅建筑师连普通的居民也要发出提问,我们究竟需要什么样的生活方式。

正如评审辞中指出:“中国建筑师获奖的重要之处在于,它代表着评委会成员们认可中国建筑师将推动中国及世界建筑思潮的发展。

同时,未来中国城市化的成功对中国及世界而言都将是意义重大的。

在面临前所未有的机遇的同时,中国既要保持悠久而独特而的文化传统,又应关注城市未来的可持续发展。

”由此可见,王澍基于本土建筑的思想和将旧材料与新技术成功结合的作品将对中国今后的建筑和城市发展起着重要的引导作用。

王澍是一个对建筑有着独立思考的人。

他一向都特立独行,在读大学时就被看作是异类,大二时就宣称没有老师可以再教他了。

上个世纪80年代,当大家都热衷于现代主义建筑时,他曾写过论文《当代中国建筑学的危机》,批判整个近代中国建筑界的状态,从各个建筑界大师,一直批到自己的导师齐康;他的硕士毕业论文《死屋手记》影射了东大建筑系以及整个中国的建筑学状况,当时有人给他传话,如果不改论文就可能没有学位,但他就是一个字都不改;他的博士论文《虚构城市》阐述了他对未来城市发展趋势的思考,但时至今日,不少他在同济的师兄弟和老师都说看不懂。

以建筑师王澍作品为例浅谈对建构的认识摘要:本文第一部分对建构基本概念从狭义建筑构造的概念出发,进而阐述了更高层次的上升到文化,体现文质彬彬的建构艺术概念,第二部分介绍建筑师王澍的几个建筑作品,通过作品更深层次的体会建构的艺术性更好的认识建构……一:建构的概念建构狭义上是指建筑构造,是建筑学的一个词语,也是建筑学专业的一门技术性很强的专业学科,它是指对建筑建造的手段的一种技术表达,它强调建造的过程,注重技术、结构、材料和表现形式等。

它的目的和作用主要是研究建筑物各组成部分的构造原理和构造方法,是建筑设计不可分割的一部分,它是对整体的设计创意的一种最终表现,同样也对设计创意起着制约作用。

它具体是指通过构造方案、构配件组成的节点、细部构造及相互间的连接和对材料的选用等方面的有机结合,从而使建筑的实体的构成成为可能,并完成建筑物的整体与空间的形成。

建筑构造手段的设计具有很强的实践性和综合性的特点。

建构是对结构和建造逻辑的表现形式。

不仅仅是对实践经验的高度概括,更多的要涉及到建筑材料、建筑力学、建筑结构、建筑物理、建筑美学、建筑施工和建筑经济等有关方面的知识。

同样还要考虑建筑物功能要求,对细部的做法和构件的连接,受力的合理性等都要进行考虑。

这个意义上的建筑构造的目的更多的是提供适用、经济、美观的构造方案。

建构包括设计、构建、建造等内容,是一个三位一体的集合,是一个全过程的综合反映。

然而广义上的建构是一种超越简单建筑构造技术本身的一种概念,是一种上升到文化研究、社会科学和文学等领域的一种研究。

它更多的是表达一种精神,一种气质,一种感觉,一种能引起感悟与共鸣的精神,一种文质彬彬的气质,一种让人心灵愉悦振奋分感觉。

它反映一种本质的东西,一种通过具体的物象表达一种意境。

它的构造是一种诗意的构造,是一种上升到艺术的造型行为。

建构是在建筑设计中的移情的特殊显示,是对力的体验,力的联系上的表达,建构不仅要组织结构,同时还要表达感情。

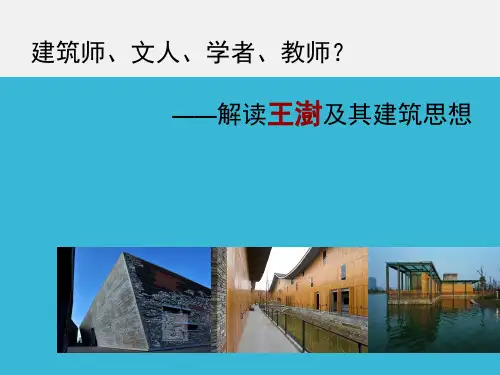

浅析王澍的建筑思想当代中国建筑行业中涌现了许多年轻有为的中青年建筑师,而最让人感兴趣的莫过于王澍。

好的建筑作品必然会与背后的建筑思想挂钩,而王澍正是现在为数不多的能够横跨业界与学界,并且能谈得上有思想而不仅仅是捕捉潮流的建筑师。

然而,建筑思想又与建筑师本人的生活经历、所受教育、思维方式等因素有关。

而王澍,他的身份是多变的——建筑师、文人、学者、教师。

所以解读王澍的作品,不妨先解读一下王澍除建筑师之外的各种身份,然后再一窥他的建筑思想。

一、情趣盎然的“传统”文人王澍对弟子常说的一句话是“在作为一个建筑师之前,我首先是一个文人”。

通观王澍的文章,字里行间里流露出一种浓烈的儒气与书卷味。

王澍的这种文人情结,影响了他的为人气质与做事方法。

赏山水画、品龙井茶、携妻游园是他生活必不可少的一部分。

这种颇有传统文人气息的生活方式使得王澍成为当下离中国传统最近的建筑师之一,所以他对园林的关注,也就表现出了不同于其他专业人士的视角:用略带感性的笔调记录。

他让学生走进花圃中,或站或坐,然后调侃说“这就是竹林七贤”。

在此,文人墨客的意味由生。

王澍深知园林的博大精深在于“人的到场”——他曾不下百次地游历苏州园林,熟到可以默背的地步——可以认为,王澍是在有意识地摆脱对现代主义彩响下的宏大叙事性,不再过多纠缠于书本杂志上的平面图像,而深入现象之中,用“识悟”的方式感知对象。

如此看来,王澍最关心的这个“到场”的场所就是诗意长驻的空间——园林。

王澍的妻子问他“为什么在你造的房子里总有一种气氛,让人说不清楚”,而王澍的答案是“那个人类观察者隐匿在建筑看似客观的砖石梁柱间”。

所以王澍的作品中往往会带有一“到场”的视角,而对此的表现又似乎是充满文人气的,并具有园林式的路径体验。

于是,王澍设计的宁波美术馆就是充分表现出了这一特点。

二、求真务实的“边缘”学者对比王澍的传统文人形象,他对建筑理论的反叛似乎众所周知,一如他的工作室之名——“业余建筑工作室”。

在城市化进程不断推进的中国,有部分盲目照搬西方现代设计的建筑,一些设计师被商业逐利的价值观所左右,与中国传统建筑文化渐行渐远。

获得普利兹克建筑奖的中国建筑师王澍得到了世界的认可,他的建筑作品植根于本土文化底蕴,兼具传统元素与国际化设计。

该文通过分析王澍设计的商业建筑钱江时代阐述其对现代与中国传统元素的有机结合、重新梳理和编排,给中国建筑赋予新生命,为现代建筑的传承之路提供了一定的参考作用。

一、项目概况钱江时代位于杭州市东南部钱塘江畔,东南临钱塘江滨大道,东北临杭州市南大门钱江三桥,西北以新塘河为界,西南紧邻天福花园、临江风帆。

总建筑面积约15万平方米,呈不规则条状。

这座以“城市性建筑”为建筑理念的作品,打破了原有的住宅布局形式,重塑传统的城市氛围,构建人与人之间交往的社会属性。

建筑外立面主色调为白色和灰色,白色材料为乳胶漆,灰色用材为混凝土。

这两种色调主要提取自传统江南民居中的白墙灰瓦。

二、中国式住宅——重建邻里关系“远亲不如近邻”道出了中国古人如何看待邻里关系,突出了邻里关系的重要性。

古时候的邻居相处和谐,你来我往,人与人之间也比较坦诚。

然而,现在部分城市建筑设计师缺乏民族自信心,盲目向西方国家学习,现代建筑在城市中林立。

与人们息息相关的住宅小区往往被一面面围墙围住,与外界完全隔离,形成一个个封闭性的堡垒,邻里之间互不相识,人们之间多了一份冷漠,少了一份安全感,传统的和谐、融洽的街坊格局被彻底打破,人们白天上班,晚上回来睡觉,失去了邻里之间的交往与沟通,住宅也失去了中国传统意义上“家”的内涵。

王澍为了找回传统的“家”的回忆、和谐的邻里环境、自己的归属感,在垂直住宅中以交通核(将筒体处理成为中心竖向交通区)为中心组织,在同一平面内将四个户型组织起来,这些构造单位提供了一个特定场所的精神空间,不仅为所有住户提供了一块可共享的公共交往空间,还增强了每层、每户的邻里交流,并且经过特殊技术处理(结构、设备、园艺等),实现在一定空间内的园林式自由建造(也就是各自拥有小庭院可以种植植物),通过植物让人找到一种归属感。

试论王澍对现代设计的探讨与发展吴峻虎晏冰(吉首大学美术学院,湖南张家界427〇〇〇)[摘要]王澍,中国美术学院建筑艺术学院院长、博士生导师。

他在2012年度获得了普利兹克奖。

同时他也是第一位获得此项殊荣的中国公民Q而王澍其作品又符合当今中国乃至世界建筑发展的潮流和要 求。

该文主要从王澍的作品来总结出对现代设计的启示。

[关键词]王澍;园林;设计 文章编号:2095 -4085(2017)11 -0057 -02王澍的代表作品主要有中国美术学院象山校 区、宁波历史博物馆、2016年乌镇互联网国际会展 中心、威尼斯建筑双年展参展作品“瓦园”等。

如何 让当今快速发展的城镇建设趋于健康化,我认为分 析王澍的作品和思想是很有必要性的。

本文试图分 析其设计思想以及作品从而对当今设计做出启示。

1建筑发展趋势普利兹克主席在宣布王澍获奖时曾指出,王澍 提出的关于过去和未来的问题非常关键,因为现在 全球都在面临着有关于建筑的发展趋势问题并引发 了讨论。

针对这种问题,王澍就表示“我们亲身经 历了这个国家的文化变化,看到传统在眼前消失,如 何能让传统延续和再生,是我们应该做的”。

2设计思想王澍之所以能获得这些奖项。

正是他设计思想 的超前性,使他能够即在传统中设计而又不拘泥于 传统。

想要去了解王澍,必不可少的就要去分析和 了解他的建筑作品,而他的建筑作品又和中国传统 园林有着密不可分的关系。

并且很多都体现了对古 典园林艺术的继承及创新的独特手法。

在中国式建 筑观念中,建筑和环境是一个整体。

而王澍的作品 正体现了这一理念。

另外,王澍的建筑作品中始终 贯穿着中国古典园林的造园思想。

在他的作品中有 很多符合园林的特征,比如使用一些门窗等,且都是 不规则的;另外在中国美院象山校区的设计中,他使 用了大量的古典园林中的门窗等,并且他使用了新 的方式进行处理,组合排列,即符合了审美的要求,作者简介:吴峻(1992—),男,汉,安徽合肥人。

立足传统与记忆重现——解读王澍作品摘要:2012年,王澍成为中国公民中第一个获得普利兹克奖的建筑师。

普利兹克奖堪称建筑学界的诺贝尔奖,将此奖项授予一名中国建筑师说明了中国在建筑发展方面获得了世界的认同。

王澍的作品与传统建筑相比存在着“新简中式”的风格,本文首先简单介绍了新简中式风格的基本概念和特点;其次结合王澍作品——中国美术学院象山校区和宁波博物馆分析如何体现了这一风格的特点;最后,对王澍及其作品提出了自己的认识。

关键词:“新简中式”风格;王澍;传统文化;作品分析Based on the traditional and memories -- Reading Wang Shu's works YIN zeng-chao(College of architecture and urban planning,Shandong Jianzhu University, Jinan 250101,Shandong.)Abstract: In 2012, Wang Shu became the first general Liz prize China citizens architect. General Liz prize is the construction sector Nobel award, the award to a Chinese architects that Chinese gained world recognition in architectural development. The works of Wang Shu compared with traditional architecture there is a "new simple Chinese" style,this paper simply introduces the basic concepts and characteristics of the new Jane style; secondly, combined with the works of Wang Shu -- Analysis of how the Xiangshan campus of The China Academy of Art, Ningbo Museum embodies the characteristics of this style; finally, put forward my own understanding of Wang Shu and his works.Key words:New Chinese style;Wang shu;Traditional culture;Analysis of works1引言客观来讲,王澍并不是一个高产量的建筑师,他的作品主要建成于2000年以后,虽数量较少但件件精品,这也是他获得建筑界最高奖项的原因。

王澍作品解析——宁波博物馆通用课件一、宁波博物馆概述宁波博物馆,位于浙江省宁波市鄞州区,由中国著名建筑师王澍设计。

这座博物馆于2008年正式对外开放,占地面积约5.5万平方米,建筑面积达3万平方米。

宁波博物馆以其独特的设计理念、丰富的展览内容和浓厚的地域文化特色,成为我国一座极具代表性的地方博物馆。

二、王澍设计理念解读1. 传统与现代的融合王澍在设计宁波博物馆时,充分考虑了传统与现代的融合。

他借鉴了中国传统建筑中的元素,如马头墙、青砖、瓦片等,将这些元素与现代建筑手法相结合,呈现出一种新颖的建筑风格。

2. “新乡土主义”理念王澍提出了“新乡土主义”的设计理念,强调建筑应与地域文化、自然环境相融合。

在宁波博物馆的设计中,他运用了大量的当地材料,如鄞州石、宁波青砖等,使建筑与周边环境和谐共生。

3. “山水城市”构想王澍认为,城市建筑应与自然景观相互映衬,形成“山水城市”的格局。

宁波博物馆的设计充分考虑了周边的山体、水系,使建筑与自然景观融为一体,展现出独特的地域特色。

三、宁波博物馆建筑特色1. 独特的建筑形态宁波博物馆的外观呈现出一种独特的形态,仿佛是一座从土地中生长出来的建筑。

其屋顶采用斜坡式设计,寓意着“山峦起伏”,与周边的自然景观相呼应。

2. 绿色环保理念宁波博物馆内部空间布局合理,充分考虑了参观者的需求。

展厅、报告厅、休闲区等功能区域分明,为参观者提供了舒适便捷的参观体验。

四、宁波博物馆展览内容1. 宁波历史陈列:通过丰富的文物、图片和场景复原,展示宁波地区从史前时期至近代的历史变迁。

2. 宁波民俗陈列:以宁波地区传统民俗文化为主题,展示宁波人民的生产生活、民间信仰、节日庆典等。

3. 陶瓷专题展览:展出宁波地区出土的历代陶瓷精品,反映宁波陶瓷文化的发展脉络。

4. 书画专题展览:展示宁波地区书画艺术的发展历程,包括历代名家作品及当代书画家佳作。

五、王澍设计手法的具体体现1. 材料的运用与质感表达王澍在宁波博物馆的设计中,对材料的运用达到了极致。