顾颉刚与古史辨派

- 格式:ppt

- 大小:91.00 KB

- 文档页数:8

《古史辨》第一册自序顾颉刚两年前,我在《努力周报》附刊的《读书杂志》里发表辨论古史的文字时,朴社同人就嘱我编辑成书,由社中出版。

我当时答应了,但老没有动手。

所以然之故,只因里面有一篇主要的辨论文字没有做完,不能得到一个结束;我总想把它做完了才付印。

可是我的生活实在太忙了,要想定心研究几个较大的题目,做成一篇篇幅较长的文字,绝不易找到时间,这是使我永远怅恨着的。

去年夏间,上海某书肆中把我们辨论古史的文字编成了《古史讨论集》出版了。

社中同人都来埋怨我,说:“为什么你要一再迁延,以致给别人家抢了去。

”我对于这事,当然对社中抱歉,并且看上海印本错字很多,印刷很粗劣,也不爽快,就答应道:“我立刻编印就是了!“哪知一经着手编篆,材料又苦于太多了,只得分册出版。

现在第一册业已印刷就绪,我很快乐,我几年来的工([说明] 此《自序》写于1926年。

《古史辨》第一册于同年11月由北平朴社出版。

此序后收入1935年上海良友图书印刷公司出版、周作人编选之《散文一集》 (《中国新文学大系》第六集)。

1988年5月天津人民出版社出版之《顾颉刚选集》、1988 年11月中华书局出版之《顾领刚古文论文集》第一册都曾收入。

又台湾远流出版事业公司1989年11月出版,改题《定在历史的路上》。

1931年,荷兰莱顿的布利尔出版公司出版美国学者恒菇义(A.W.Hummel)的英文译本,题为《一位中国历史学家的自传——中国古代史论文集(古文辨)序》。

1940年6月,曰本创元社出版平冈武夫的日文译本;经译音改译后,1953年9月由岩波书店出版,题为《ぁる历史家の生ぃ立ち——古史辨自序》,1987年6月再版。

作得到一度的整理了。

这第一册分做三编。

上编是在《读书杂志》中作辨论以前与适之、玄同两先生往返讨论的信札,是全没有发表过的。

这些信札只就手头保存的写录,当然遗失的还有许多。

在这一编里、可以知道《杂志》中文字的由来和我对于怀疑古史一件事所以有明了的意识的缘故。

疑古派,又称“古史辨派”是“五四新文化运动”以后出现的一个以疑古辨伪为特征的史学和经学研究的学术流派,其创始者及主要代表是顾颉刚和钱玄同。

疑古派的主要代表,受到胡适在新文化运动中倡导的“整理国故”思想的影响。

他们主张用历史演进的观念和大胆疑古的精神,吸收西方近代社会学、考古学等方法,研究中国古代的历史和典籍。

自1923年顾颉刚发表《与钱玄同论古史书》,到1926年《古史辨》第一册问世,标志着该派的正式形成。

以后,《古史辨》又持续出到七册,当时有不少知名学者参与了这项活动,在学术界形成了较大的影响。

古史辨派在其研究中,推翻了传统所谓的“盘古开天地”、“三皇五帝”等概念构成的中国古史系统。

其中,顾颉刚提出了著名的“层累地造成的中国古史”的观点。

他着重地考察了中国古代思想文化的源头,认为:“时代愈后,传说中的古史期愈长”;“时代愈后,传说中的中心人物愈放愈大”;虽然“不能知道某一件事的真确的状况,但可以知道某一件事在传说中的最早的状况”。

据此,他提出要打破“民族出于一统”、“地域向来一统”、“古史为黄金世界”等根深蒂固的传统观念(参见《古史辨》第一册)。

疑古派对儒家经学涉及的内容也很多,主要有以下几个方面:一、关于孔子与“六经”的关系。

认为“六经”是周代通行的几部并不相干的书,它们既不是如古文经学家所谓的“六经皆周书之旧典”,也不是如今文经学家所说的“六经皆孔子之作品”,孔子没有删述或制作过“六经”,“六经”的配成当在战国后期(参见《古史辨》第一册)。

二、关于经今古文学。

在《古史辨》中,发表了钱玄同、钱穆、周予同、王伯祥等人的论文,对这个问题展开了十分热烈的讨论。

其中最重要的当推钱玄同的《重论经今古文学问题》。

(参见《古史辨》第五册)三、关于专经的研究:在《周易》方面,顾颉刚的《论<易经>的比较研究及<彖传>与<象传>的关系书》钱穆的《论<十翼>非孔子作》、李镜池的《易传探源》及《周易筑辞考》、余永梁的《易卦、爻辞的时代及其作者》、容肇祖的《占卜的源流》等,属于有相当影响的作品。

古史辨派主要观点1923年顾颉刚先生的《与钱玄同先生论古史书》,提出“层累地造成的中国古史”说,主要观点是:时代愈后,传说的古史期愈长;时代愈后,传说中的中心人物愈放愈大;我们不能知道某一件事的真确的状况,但可以知道某一件事在传说中的最早的状况。

此后,顾颉刚先生又提出了判别古史可信与否的四项标准:打破民族出于一元的观念、打破地域向来一统的观念、打破古史人化的观念、打破古代为黄金世界的观念。

顾颉刚先生的疑古学说引发了古史论战。

刘掞黎、胡董人、柳诒微等人对“层累”说提出批质疑,顾颉刚、钱玄同等进一步申说其疑古思想。

除了对史料的理解、对辨别古史真伪的方法不同等学术上的分歧外,批评者主张对于古中国取“察传”的态度,“参之以情,验之以理,断之以证”,他们担心的是“这种翻案的议论,这种怀疑的精神,很有影响于我国的人心和史界"(刘掞黎《讨论古史再质顾先生》)。

顾颉刚认为根本分歧在于“这是精神上的不一致,是无可奈何的"(顾颉刚《答柳翼谋先生》)。

胡适评论“顾先生的‘层累地造成的古史’的见解真是今日史学界的一大贡献,我们应该地仔细研究他,虚心地试验他,不应该叫我们的成见阻碍这个重要观念的承受。

(胡适《古史讨论的读后感》)”。

“我们可以说,颉刚的‘层累地造成的中国古史’一个中心学说已替中国中界开了一个新纪元了(胡适《介绍几部新出的史学书》)。

”1顾颉刚疑古学说的积极意义主要表现在:斩除思想的荆棘,指出了旧的古史系统的不可信,打破了长期以来被奉若经典而不可触动的圣贤之言,为重建可信的中国古史开辟了道路;促使中国史学走出旧学的案白,迈出了以史学独立、史学“求真”为宗旨的近代史学学科建设的实重在在的一步。

1926年6月,汇集了讨论古史的信件与文章的《古史辨》第一册由朴社出版。

一年重印了二十次,疑古学说产生了更为广泛的影响,至1941年,共出版七册,收入各类文章350余篇,300多万字。

在《古史辨》系列中支持、赞同并声援是古学说的学者被称为“古史辨派”2。

顾颉刚(1893—1980年),“古史辨”派的领袖,中国现代史学的奠基人。

江苏苏州人,出身于读书世家,天资聪慧,素有悟性,自幼在祖父、父亲的严格指点下苦读《论语》、《孟子》、《诗经》、《左传》、《纲鉴易知录》,后来又读了石印本《二十二子》、《汉魏丛书》,16岁时他正在读中学二年级,祖父又给他讲授《礼记》、《周易》、《尚书》等,初步形成了关于中国文化、中国古史的知识基础。

在中学时代,顾颉刚就养成了喜欢买书的好习惯,常常把家里给的零钱节省下来到书市去买书,久而久之,对书籍的版本、目录也发生了浓厚兴趣,反复翻熟了《四库总目汇刻书目》、《书目答问》一类的目录书,了解了中国历史典籍的有关知识。

1913年考入北京大学预科,后来转读哲学门。

入学后由于毛子水同学的影响,参加章太炎主讲的“国学会”,聆听了太炎先生的国学系统讲演,深受启发,这可能影响了他一生所走的治学道路。

对顾颉刚批判传说古史产生过重大影响的还有康有为的《孔子改制考》与胡适讲授的《中国哲学史》。

从《孔子改制考》中使顾颉刚知道了很多古史材料是靠不住的,胡适讲授《中国哲学史》第一章《中国哲学结胎的时代》,用《诗经》作时代的说明,丢开唐虞夏商,认为这时的传说史料不可靠。

受到这些启发,使大学时代的顾颉刚萌生了用个人的力量去“整理国学”的“野心”。

1920年毕业被留校做助教,从此踏上了潜心研究中国古史的学术道路。

由于他的学术志趣,对富于批判精神的郑樵和崔述的学术深感兴趣,于是在研究的基础上,也是为了抒发自己的心志,先后撰著了《郑樵传》、《郑樵著述考》、《清代著术考》,标点校定了姚际恒的《古今伪书考》,标点补辑了崔述的《崔东壁遗书》等。

这些工作为顾颉刚后来的考辨古史奠定了坚实的学术基础,同时也为他启发了思路、增加了智慧。

1923年顾颉刚在《读书杂志》第9期发表《与钱玄同先生论古史书》,对中国的传说古史进行怀疑,认为“古代的文献可征的很少,我们要否认伪史是可以比较各书而判定的”。

顾颉刚古史辨自序读书笔记《顾颉刚古史辨自序》是顾颉刚先生所著的一本有关古代史学研究方法和思路的书籍,书中详细介绍了古代历史的研究过程中需要注意的问题以及对一些常见历史事件的解读。

以下是我根据这本书的内容所写的读书笔记及相关参考内容。

读书笔记:《顾颉刚古史辨自序》是一本非常实用的历史学研究指南。

在这本书中,顾颉刚先生告诉我们,进行古代史研究的时候,我们需要注意一些重要的问题。

首先,我们应该保持谦逊的态度,不应该轻易确信自己的观点。

其次,我们应该尽量多方面的考察,不要局限于某个特定的角度或者资源。

最重要的是,我们应该保持独立思考的能力,不受传统观点的束缚,去看待古代历史。

顾颉刚先生在书中指出,研究古代史的时候,我们应该关注以下几个方面:首先是历史背景,我们应该了解当时的政治、经济、文化等方面的情况,以便更好地理解历史事件的发生。

其次是历史文献,我们应该对古代史书进行仔细的阅读和研究,从中寻找历史真相。

此外,还应该关注人物和事件之间的关系,了解他们之间的动机和目的,推测历史事件背后的真相。

最后,我们还应该关注历史的发展趋势,注意历史事件的链条和脉络,从中看出历史发展的规律。

这本书中的观点和方法都非常实用,对于古代史学研究的初学者来说尤为重要。

通过阅读这本书,我们可以了解到研究古代史的方法和途径,并了解到历史学研究的一些基本原则。

在读完这本书之后,我们可以更加有自信地进行古代史的研究,并能够在其中发现一些独特的观点和见解。

相关参考内容:1.《中国古代史研究方法论》这本书是古代史学研究方法方面的经典著作之一,作者是中国社会科学院历史研究所的著名历史学家李学勤先生。

这本书详细介绍了古代史研究的方法和途径,对于提高古代史研究的精度和深度非常有帮助。

2.《史学的历史:理论与方法现代性的建构》这本书是对史学发展和史学研究方法的系统阐述,作者是中国社会科学院历史研究所的著名历史学家陈寅恪先生。

这本书详细介绍了史学研究的基本理论和方法,对古代史研究方法的讨论也有涉及。

顾颉刚古书辨伪思想初探【摘要】:顾颉刚是我国”古史辨派”中心人物,”疑古辨伪”是其主要史学思想,古书辨伪思想又是这一思想的重要组成部分,文章从其辨伪思想渊源、主要思想以及史学价值等方面进行论述,突出其在中国辨伪学领域的重要地位。

【关键词】:顾颉刚;古书辨伪思想;地位顾颉刚(1893-1980),我国著名历史学家。

上世纪20年代起致力于中国历史和古代文献典籍的研究和辨伪工作,”古史辨派”中心人物。

顾的”疑古”、”辨伪”思想主要包括三方面:”伪理”、”伪事”、”伪书”,但他认为”伪理”没有一定标准,可以不管。

其注重的焦点是”伪事”和”伪书”,尤其是对”伪书”辨伪更占有重要的地位。

文章就此方面试加分析。

一、辨伪学思想形成的渊源顾最早接触”疑古”思想是读《阎若璩传》和姚际恒的《古今伪书考》。

他曾说:”读了《阎若璩传》后……得知不但魏晋的古文成问题,就是汉代的古文也成了问题”。

[1]读了姚际恒的《古今伪书考》,他序中说:”我的头脑里忽然起了一次大革命。

这因为我的’枕中鸿宝’(《汉魏丛书》)所收的书,被他一阵大打,十之七八都打到伪书堆里去了……到这时候都引起问题来了”。

[2]可见,此书对他起到了”振聋发聩”的作用。

而以下几人对顾的影响,使其辨伪学思想进一步深化和系统化。

他们是郑樵、姚际恒、崔东壁、胡适和钱玄同。

顾曾说:”我的学术工作,开始就是从郑樵和姚、崔两人来的。

崔的书启发我’传记’不可信,姚的书启发我不但’传记’不可信,连’经’也不可尽信。

郑的书启发我做学问要融会贯通,并引起我对《诗经》的怀疑。

我的《古史辨》的指导思想,从远的来看就是起源于郑、姚、崔三人的思想,从近的来说则是受了胡适、钱玄同二人的启发和帮助。

”[3]胡、钱二人都曾直接指导顾在辨伪方面的研究。

顾曾说”那数年中,适之先生发表的论文很多,在这些论文中他时常给我以研究历史的方法……并使我发生一种自觉心,知道最适合我性情的学问乃是史学。

”[4]顾初涉辨伪工作时只重伪史和伪书,钱屡次与他说到”经书的本身和注解有许多应辨的地方”使他”感到经部也有可以扩充的境界。

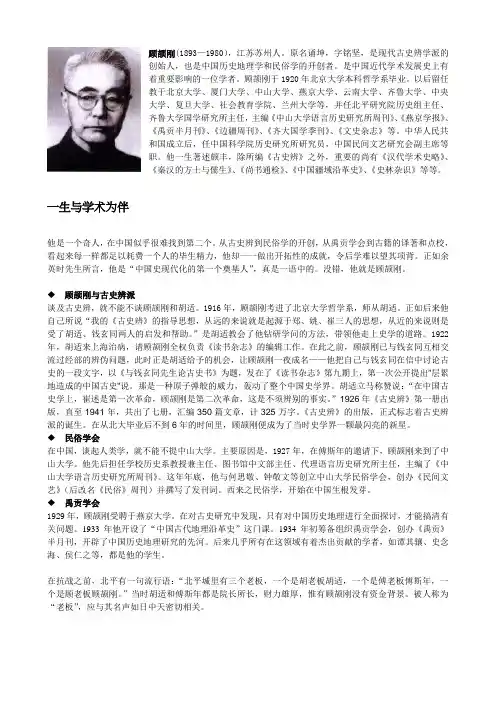

顾颉刚(1893—1980),江苏苏州人。

原名诵坤,字铭坚,是现代古史辨学派的创始人,也是中国历史地理学和民俗学的开创者。

是中国近代学术发展史上有着重要影响的一位学者。

顾颉刚于1920年北京大学本科哲学系毕业。

以后留任教于北京大学、厦门大学、中山大学、燕京大学、云南大学、齐鲁大学、中央大学、复旦大学、社会教育学院、兰州大学等,并任北平研究院历史组主任、齐鲁大学国学研究所主任,主编《中山大学语言历史研究所周刊》、《燕京学报》、《禹贡半月刊》、《边疆周刊》、《齐大国学季刊》、《文史杂志》等。

中华人民共和国成立后,任中国科学院历史研究所研究员,中国民间文艺研究会副主席等职。

他一生著述颇丰,除所编《古史辨》之外,重要的尚有《汉代学术史略》、《秦汉的方士与儒生》、《尚书通检》、《中国疆域沿革史》、《史林杂识》等等。

一生与学术为伴他是一个奇人,在中国似乎很难找到第二个。

从古史辨到民俗学的开创,从禹贡学会到古籍的译著和点校,看起来每一样都足以耗费一个人的毕生精力,他却一一做出开拓性的成就,令后学难以望其项背。

正如余英时先生所言,他是“中国史现代化的第一个奠基人”,真是一语中的。

没错,他就是顾颉刚。

◆顾颉刚与古史辨派谈及古史辨,就不能不谈顾颉刚和胡适。

1916年,顾颉刚考进了北京大学哲学系,师从胡适。

正如后来他自己所说“我的《古史辨》的指导思想,从远的来说就是起源于郑、姚、崔三人的思想,从近的来说则是受了胡适、钱玄同两人的启发和帮助。

”是胡适教会了他钻研学问的方法,带领他走上史学的道路。

1922年,胡适来上海治病,请顾颉刚全权负责《读书杂志》的编辑工作。

在此之前,顾颉刚已与钱玄同互相交流过经部的辨伪问题,此时正是胡适给予的机会,让顾颉刚一夜成名——他把自己与钱玄同在信中讨论古史的一段文字,以《与钱玄同先生论古史书》为题,发在了《读书杂志》第九期上,第一次公开提出"层累地造成的中国古史"说。

那是一种原子弹般的威力,轰动了整个中国史学界。

再谈“古史辨”派得与失作为20世纪影响很大的疑古思潮,“古史辨”派怀疑古史,考辨伪书,在当时确实起到了思想解放的作用。

尤其是顾颉刚先生提出的“层累地造成的古史说”,曾在学术界引起一场大争论,对其得失也有过不少评论。

解放后对“古史辨”的评价起伏很大,顾颉刚先生还一度受到严重的冲击。

近些年来,随着对出土的大量简帛文献的研究,尤其是“夏商周断代工程”的开展,古书、古史研究日渐深入,很多曾经被怀疑过的问题因为有了新的证据而重新得以确认。

这无疑是古史研究的重大进步。

但我也注意到,现在似乎有了另外一种倾向,就是有意无意地忽视“古史辨”的积极意义,甚至对其全面否定,这一点在有的年轻朋友身上,表现最为明显。

他们一听到“古史辨”派,就以“大禹是条虫”来回应。

那么,今天究竟该怎样评价“古史辨”派?“大禹是条虫”的说法又是怎么回事呢?1923年初,顾颉刚在《与钱玄同先生论古史书》一文中,集中表达了他的“层累地造成的古史说”。

要点有三:(1)对传统中的古史演变过程加以考辨,即可发现“时代愈后,传说的古史愈长”。

如,周代人心目中最早的帝王是禹,到孔子时有尧、舜,到战国时有皇帝、神农,到汉以后有盘古。

(2)“时代愈后,传说中的中心人物愈放愈大”。

如舜,在孔子时代只是一个无为而治的圣君,到《尧典》中就成为一个“家齐而后国治”的圣人,到孟子时就成了一个孝子的模范了。

(3)我们即使不能知道某一件事的真确的状况,但我们可以知道某一件事在传说中的最早的状况。

顾颉刚“层累说”的提出,立即使社会各方面读古书的人都受到强烈的刺激,引起了长达半年的古史大论战。

就是在这中间发生了“禹是一条虫”的小插曲。

具体是这样的:顾颉刚在《与钱玄同先生论古史书》中讲到“禹从何来”的问题,他解释说:“禹,《说文》云,‘虫也,从禸,象形’。

禸,《说文》云,‘兽足蹂地也’。

以虫而有足蹂地,大约是蜥蜴之类。

我以为禹或是九鼎上铸的一种动物,当时铸鼎象物,奇怪形状一定很多,禹是鼎上动物的最有力者,或者有敷土的样子,所以就算他是开天辟地的人。

国学大师顾颉刚其人其事国学大师顾颉刚其人其事汪修荣在中国史学界,特别是20世纪20至40年代的史学界,顾颉刚这个名字如雷贯耳。

1923年,30岁的顾颉刚提出"层累地造成的中国古史"说,一夜之间暴得大名,成为史学界一颗新星。

大名鼎鼎的胡适热情洋溢地称赞道:"……颉刚的'层累地造成的中国古史'一个中心学说已替中国史学界开了一个新纪元了。

"当代著名学者余英时也评论说:"顾先生'层累地造成的中国古史'之说之所以能在中国史学界发生革命性的震荡,主要就是因为它第一次系统地体现了现代史学的观念,1926年,顾颉刚出版其史学巨著《古史辨》(第一册,先后出版七册),再次轰动史林,胡适称之为"中国史学界的一部革命的书,又是一部讨论史学方法的书。

"《古史辨》的出版,标志着一个新的史学学派古史辨派的诞生,顾颉刚也当然地成了这一学派的创始人。

"江南第一读书人家"顾颉刚1893年5月8日生于苏州悬桥巷顾家花园。

顾家是苏州有名的书香世家,康熙皇帝下江南时,曾特地题写"江南第一读书人家"赠之。

由于数代单传,所以顾颉刚一生下来就成了掌上明珠,家里不仅希望他能传宗接代,更希望他能延续顾门书香。

年仅两岁时,祖父就教他识字,顾颉刚从小就对书感兴趣,六七岁时已认识几千个字,"能读些唱本小说和简明的古书"。

被老妈子抱上街时,两边的招牌他都能一一认出,街上行人大为惊叹。

1906年初,苏州第一所高等小学开办,顾颉刚以第一名的成绩考入。

同时考取的还有叶圣陶。

进入初中以后,除了课堂上的内容,每天晚上祖父还要给他亲授《尚书》、《周易》,家庭环境对他后来走上治学之路影响很大。

除了家学,少年顾颉刚还经常向旧书肆的老板请教版本学、目录学,像《四库总目》、《书目答问》之类的书,在十几岁时已翻得烂熟。

浅议顾颉刚其人作者:翟晓娟来源:《中国校外教育·基教(中旬)》2014年第01期顾颉刚是“中国史现代化的第一个奠基人”。

1926年,顾颉刚出版其史学巨著《古史辨》,轰动史林,胡适称之为“中国史学界的一部革命的书,又是一部讨论史学方法的书”。

《古史辨》的出版,标志着一个新的史学学派古史辨派的诞生,顾颉刚也当然地成了这一学派的创始人。

古史辨派中国史学顾颉刚作品民国时期的学界,流传有这样一句话:“我的朋友胡适之”,用来谐戏那些以认识胡适为荣并将他常挂在嘴边炫耀的学人。

这句话一方面显示胡适名望之大,另一方面也表明了胡适的为人。

的确,胡适之交游,上至达官贵人,下至车夫马弁,在同类学者中,并无几人可及。

但其实,真正能成为胡适朋友的人,也实在没有想象的那么多。

而在他们当中,顾颉刚绝对是很重要的一位。

1917年,胡适自美归国,任教北京大学。

虽然在回国以前,他已经在《新青年》上发表《文学改良刍议》一文,博得一些名声,但要想在北大立足,并采用新的研究手段与角度,将中国传统的经学史研究,扩大和转变为类似西方的哲学史研究,则仍然让他感到是一种冒险,因此心存不安。

胡适的这种不安也十分自然,因为他所面对的,是一批比他小不了几岁、自幼便受到传统学问熏陶的学生。

在他们当中,顾颉刚是突出的一位。

出身苏州世代书香、其家族曾被康熙誉为“江南第一读书人家”的顾颉刚,在去北京念书以前,不但已经熟读了那些所谓的“经书”,而且还旁涉各类书籍,并培养了对历史研究的兴趣。

可幸的是,胡适的新方法、新态度不久即为顾颉刚所认可。

更重要的是,顾还拉了另一位旧学底子厚、而又能“放言高论”的同学傅斯年去听胡适的课。

由于傅和顾的认可和支持,年轻的教授胡适才在北大站稳了脚跟。

与他的老师胡适相比,顾颉刚虽然没有“暴得大名”,但成名也不可谓不早。

他于1920年北大毕业,由胡适介绍入图书馆工作,并协助胡适编书。

在工作中,他很快就发现了古史传说之可疑,因此追根寻底、顺藤摸瓜,发现了一连串的问题,由此而发起了“古史辨”的争论。

“古史辨”派之我见【摘要】史辨派是顾颉刚先生创建的以“疑古”为旗帜的当代著名史学流派,它产生于20世纪20年代,是在五四新文化运动勃兴之时,人们的思想得到了极大的解放,在学术界,新的科学方法的运用和新的思想观念都相应出现,要求对原有价值进行重新评价的时代背景下产生的。

古史辨派的观点与方法,在学术界产生了很大影响。

然而,从它产生起就它的研究方法及成果学术界争议不断。

那么,在此作者谈一点自己的看法。

【关键词】古史辨派;历史意义;局限;启示一、古史辨派的评价自1923年顾颉刚先生发表了《与钱玄同先生论古史书》,提出了“层累的造成中国古史”说以来,对古史辨派古史理论的评价便不绝于书,其中钱穆、傅斯年、胡适等学术大家都先后由最初对古史辨派的支持转为反对。

20年代末30年代初,钱穆对古史辨派正面肯定的居多,30年代中后期,在《国史大纲》中,钱穆针对顾颉刚的古史层累的造成说提出了古史层累的遗失说,40年代特别是钱穆居港台后,他对古史辨派几乎是全面否定。

钱穆先生对古史辨派的评价大致经历了一个有正面肯定到基本否定的过程。

作为顾颉刚的同学傅斯年,他在20世纪上半叶,对于顾颉刚掀起的疑古思潮,傅斯年起初给予了很大的支持和极高的评价,但后来则逐渐产生怀疑,并进而提出重建古史的主张。

胡适更甚,由开始的古史辨派的发起者,转变到后来古史辨派的对立面,成为了坚决的反对者。

这样的对古史辨派呈否定态度的甚至是批评的不止这几位,以至于发展到后来以疑古辨伪为主要内容的古史辨运动。

到上个世纪90年代出现了以李学勤为代表的提出“走出疑古时代”,“进入释古时代”,主张对整个中国古代文明作出重新估价。

同时也有一些人片面地以唯物史观为标准,针对顾颉刚及“古史辨派”对古史的怀疑观点提出批评,认为他们违背唯物史观。

当然学术界对古史辨派有批评的同时,也有许多赞许性的评价,如冯友兰、郭沫若、胡绳等一大批学者,冯友兰曾将古史辨派定位为“所作的工夫即是审查史料”,“是中国近世以来疑古文献的大成”。

再释顾颉刚“古史辨”运想——站在历史文本解读者后面的思考周忆霖四川大学历史文化学院本文将就历史文本、历史文本解读及历史文本解读者,这三重联系进行一个互动的思考“跳跃”,目的当然是希望通过对历史文本的再解读与历史文本解读的分析来揣摩与思考历史文本解读者在解读历史文本时的“误会”。

本文的写作主要参用两本书:王汎森的《古史辨运动的兴起——一个思想史的分析》和顾颉刚的《古史辨》第一册自序。

需要说明一下两者之间的关系。

前者在分析顾颉刚层累造成说的特质时,主要引用的史料就是后者(顾氏长达10万字的自序;它实际上充当了顾氏自传的角色),也因而同时产生了对后者的解读作用。

这样看来,前者与后者便很自然地建立起解读与被解读的关系。

换句话讲,前者成为了后者的历史文本解读,后者充当了前者解读的历史文本(虽然并非唯一)。

我愿望尝试的是对照比较的方法,将历史文本解读者的“误会”(当然是我主观认为的,这一点不应回避,不过,我会尽量详尽我的理由),通过历史文本的再解读与历史文本解读的分析,这样比照的方式进行揣摩与思考。

在做了以上说明后,便可以进入正题的着墨了。

作者全书第一章名为“顾颉刚层累造成说的特质与来源”。

他认为,“顾颉刚在《古史辨》中最突出的论点是…层累造成说‟”[1],然后,他说,“我们检视散布在顾颉刚早期著作中的一些零散的文字,正可以充分发现他的层累造成说有一个相当大的特色”。

[2]作者所以为的特色即为“伪造”,“我们得注意:他(顾氏)在这里用的是…伪造‟二字”。

[3]他引用的是《古史辨》第一册自序(以下简称自序)中的这句话,“这是一个大问题,它的事实在二三千年以前,又经了二三千年来的乱说和伪造”。

[4]显然,作者是把层累造成说与伪造之间牵上了关系,认为后者是前者的“一个相当大的特色”。

我们先从“历史文本”的解读做起。

实际上,作者在解读引文时,只取了“伪造”二字之意,并以此作为层累造成说的特色。

但自序中的原文似乎并未论及层累造成说。