手术讲解模板:鞍上脑膜瘤切除术

- 格式:ppt

- 大小:169.50 KB

- 文档页数:48

鞍结节脑膜瘤切除术适应症:如病人全身情况可耐受手术,且征得病人及家属同意的情况下,应积极手术治疗。

禁忌症:1、全身情况不能耐受手术者。

2﹑肿瘤累及视神经、颈内动脉和下丘脑等重要神经和血管结构,手术应慎重考虑。

3、病人及家属拒绝手术者。

术前准备:1、复习影像资料,包括MRI、CT(影像评价颅骨改变及肿瘤钙化等)和血管造影(评价供血动脉、颈内动脉受累程度以及决定是否进行手术前栓塞)。

2、对于存在严重水肿者术前可给予激素治疗。

3、术前30min静脉给予抗生素。

4、术前静脉给予地塞米松10mg。

操作方法及程序:1、患者仰卧位,头抬高10-15o(肩上),头后仰,使额叶靠后(近术者)。

2、冠切单侧额下中线旁入路,也可采用单侧额旁及翼点入路,常规消毒铺巾。

皮切口在发际内耳屏前1cm到对侧颞上线,皮瓣翻向前,颞肌从颅骨外板分离,单层向下翻,以保护颞浅筋膜走行的面神经支。

钻孔关键孔在颧骨和眶缘的连接处,平行于眶板及矢状窦铣下骨瓣(如果肿瘤较大,需行双侧额下入路)。

3、平行于前颅凹下壁,从中线到蝶骨翼外侧弧形剪开硬膜,悬吊硬膜,并用湿敷料防止硬膜干燥。

硬膜剪开后,用自动脑板向术者方向牵拉额叶,可用过度换气降低颅内压。

4、肿瘤切除:三个主要步骤:断其血供,削减肿瘤大小,从周围组织分离肿瘤包膜。

切断肿瘤血供很重要,如果有来自筛动脉的大血管要慎重,若肿瘤已部分侵及硬膜,要沿着肿瘤侵及边缘电凝其血管和引流静脉,切断肿瘤血供。

首先在肿瘤内部切除肿瘤组织,减少肿瘤体积。

对于较大的肿瘤可用超声吸引器。

对于坚硬或钙化的肿瘤可用磨钻。

肿瘤体积缩小以后,有利于从周围组织剥离肿瘤包膜,及分离视神经和Willis环的前支附近的肿瘤。

手术显微镜和牵开器有助于肿瘤暴露和切除,沿蛛网膜层面分离肿瘤包膜至完全切除肿瘤。

确定肿瘤和正常组织的边界,使用脑棉确保界面完整。

肿瘤累及的硬脑膜尽可能的切除。

电灼未被切除的被肿瘤侵犯的硬脑膜缘。

地毯样生长的脑膜瘤可能侵犯颅骨,尽可能将其一并切除。

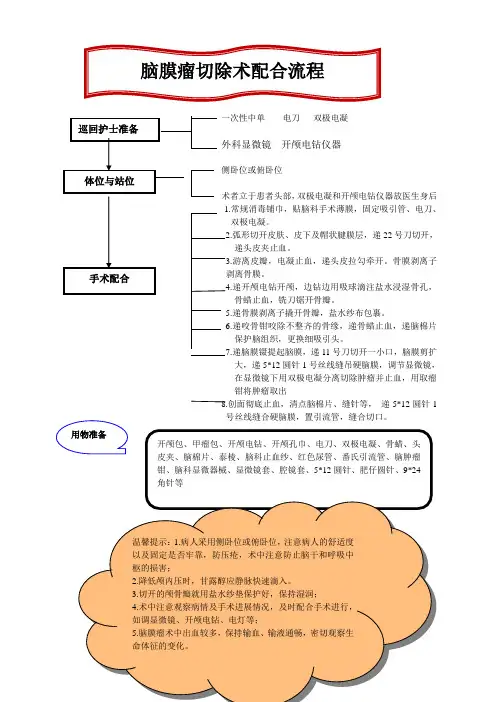

电刀双极电凝

开颅电钻仪器

双极电凝和开颅电钻仪器放医生身后

常规消毒铺巾,贴脑科手术薄膜,固定吸引管、电刀、

双极电凝。

弧形切开皮肤、皮下及帽状腱膜层,递22号刀切开,

递头皮夹止血。

游离皮瓣,电凝止血,递头皮拉勾牵开。

骨膜剥离子

递开颅电钻开颅,边钻边用吸球滴注盐水浸湿骨孔,

骨蜡止血,铣刀锯开骨瓣。

递骨膜剥离子撬开骨瓣,盐水纱布包裹。

递咬骨钳咬除不整齐的骨缘,递骨蜡止血,递脑棉片

保护脑组织,更换细吸引头。

递脑膜镊提起脑膜,递11号刀切开一小口,脑膜剪扩

大,递5*12圆针1号丝线缝吊硬脑膜,调节显微镜,

在显微镜下用双极电凝分离切除肿瘤并止血,用取瘤

钳将肿瘤取出

8.创面彻底止血,清点脑棉片、缝针等,递5*12圆针1脑膜瘤切除术配合流程。

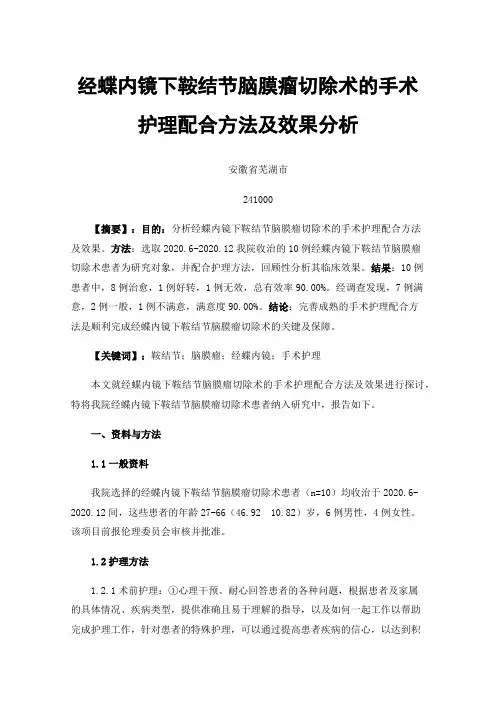

经蝶内镜下鞍结节脑膜瘤切除术的手术护理配合方法及效果分析安徽省芜湖市241000【摘要】:目的:分析经蝶内镜下鞍结节脑膜瘤切除术的手术护理配合方法及效果。

方法:选取2020.6-2020.12我院收治的10例经蝶内镜下鞍结节脑膜瘤切除术患者为研究对象,并配合护理方法,回顾性分析其临床效果。

结果:10例患者中,8例治愈,1例好转,1例无效,总有效率90.00%。

经调查发现,7例满意,2例一般,1例不满意,满意度90.00%。

结论:完善成熟的手术护理配合方法是顺利完成经蝶内镜下鞍结节脑膜瘤切除术的关键及保障。

【关键词】:鞍结节;脑膜瘤;经蝶内镜;手术护理本文就经蝶内镜下鞍结节脑膜瘤切除术的手术护理配合方法及效果进行探讨,特将我院经蝶内镜下鞍结节脑膜瘤切除术患者纳入研究中,报告如下。

一、资料与方法1.1一般资料我院选择的经蝶内镜下鞍结节脑膜瘤切除术患者(n=10)均收治于2020.6-2020.12间,这些患者的年龄27-66(46.9210.82)岁,6例男性,4例女性。

该项目前报伦理委员会审核并批准。

1.2护理方法1.2.1术前护理:①心理干预。

耐心回答患者的各种问题,根据患者及家属的具体情况、疾病类型,提供准确且易于理解的指导,以及如何一起工作以帮助完成护理工作,针对患者的特殊护理,可以通过提高患者疾病的信心,以达到积极配合作用。

②营养支持。

手术前,应鼓励患者多吃蛋白质、含维生素和易消化的食物。

静脉注射脂肪乳剂、白蛋白等,主要用于体质较弱的患者。

③一般护理。

术前准备从术前3天开始,用含抗生素的滴鼻剂清洁鼻腔,每天仰卧头和背,各6滴为宜。

手术的前一天,将鼻毛剪掉,并注意不要损伤鼻粘膜。

观察患者的鼻腔或鼻窦感染,一旦炎症减轻,就可以进行手术以避免颅内感染。

指导患者进行口呼吸以适应手术后的口呼吸(手术后鼻腔填充油纱布),按照医生的指示进行常规术前检查,例如心电图、血液常规、肝肾功能、血糖、胸部X线检查以及与视力、视觉诱发电位有关的内分泌检查、、抗生素皮试等,在手术前下令定期禁食和镇静剂。

鞍区脑膜瘤显微外科治疗王小言;曹作为;夏鹰;李钢;林鹏;李晓波【摘要】目的总结鞍区脑膜瘤的临床特点、解剖学特点,探寻鞍区脑膜瘤手术入路选择,总结手术技巧,以提高肿瘤的全切率,降低病死亡率和致残率.方法回顾性分析18例鞍区脑膜瘤的流行病学特点、临床表现、神经影像学特征、显微手术入路和术后疗效.结果按Simpson分级:Ⅰ级为4例,Ⅱ级为10例,共占77.78%,Ⅲ级为2例,术后视力改善的10例17眼,无改变的5例8眼,3例4眼视力较术前下降.结论(1)应用显微外科技术、熟练掌握相关显微解剖、充分的术前准备,可提高肿瘤的全切率,降低死亡率和致残率;(2)根据肿瘤的生长方式、大小采用不同的手术入路;(3)把握鞍区脑膜瘤手术原则,尽可能地切除肿瘤,最大限度地保留神经功能,对残余肿瘤,术后可行放疗.【期刊名称】《河北医药》【年(卷),期】2013(035)001【总页数】2页(P31-32)【关键词】鞍区脑膜瘤;显微外科手术;解剖学【作者】王小言;曹作为;夏鹰;李钢;林鹏;李晓波【作者单位】570208,海南省海口市人民医院;570208,海南省海口市人民医院;570208,海南省海口市人民医院;570208,海南省海口市人民医院;570208,海南省海口市人民医院;570208,海南省海口市人民医院【正文语种】中文【中图分类】R739.4鞍区脑膜瘤是指起源于鞍结节、鞍隔、前床突或蝶骨平台等区域的鞍上脑膜瘤,占颅内脑膜瘤的4% ~10%,此区域解剖结构复杂,是颅内血管和神经最集中的区域之一,毗邻前视路、前循环动脉、下丘脑、垂体柄等重要结构,因此手术较为复杂,风险较大。

本文对2009年9月至2011年9月,我科手术的18例鞍区脑膜瘤进行回顾性分析,对其发病特点、临床表现、神经影像学特征、显微手术入路选择、手术操作技巧和术后疗效进行探讨,以提高肿瘤的全切率,降低病死率和致残率。

1 资料与方法1.1 一般资料本组18例患者中,男6例,女12例;年龄30~63岁,平均年龄41岁;病程4 h~5年,平均11个月。

鞍区肿瘤切除术鞍区肿瘤切除术一、术后观察重点1、意识观察意识是鞍区肿瘤患者术后观察的重点。

鞍区肿瘤患者易造成丘脑下部损伤,出现意识的改变,因此,术后3 d应随时观察意识、瞳孔的变化,做好记录。

2、生命体征的监测术后24 h内应密切观察体温、脉搏、血压、呼吸的改变,一般每30 min~60 min 检测一次。

24 h后视病情适当延长监测时间,并准确记录,综合分析。

3、尿量的观察最常见的并发症为尿崩症,多为一过性暂时的症状。

原因是术中刺激或损伤垂体后叶、垂体束或丘脑下部所致,使抗利尿激素分泌释放减少,导致肾小管水分重吸收减少,尿液不能浓缩,尿量异常增多,尿比重降低,患者出现多饮及严重口渴感。

一般术后1 d~4 d发生,持续2 d~6 d。

故术后必须详细准确测量并记录患者的饮水量及每1 h尿量。

4、视神经功能障碍的观察手术后多数患者视力障碍症状得以改善,但有少数患者视力反而恶化,如不及时处理,则难以恢复。

护理时应注意患者术后回病房时的视力情况,在不同的距离让患者辨认指数,并把检查的结果做好记录,根据检查的结果做好患者的心理安慰及解释工作,消除恐惧心理,增加患者战胜疾病的信心,同时,做好患者的生活护理,将物品放置在患者视力好的一侧,并详细告知患者,以方便其拿取,防止碰伤,患者起床活动时,应有人陪伴,防止患者跌倒。

5.、呼吸道管理应注意保持呼吸道通畅,及时清除口腔内分泌物,术后给予吸氧,气管插管者注意观察其呼吸,随时吸痰,保持呼吸道通畅。

对恶心、呕吐者头偏向一侧,防止呕吐物进入呼吸道引起吸入性肺炎。

6、脑脊液漏的观察经鼻入路的,拔出鼻腔纱条后,患者鼻腔内有分泌物流出,开始多为陈旧性血块,逐渐呈淡黄色渗出液,一般在1周内停止。

此时鼓励患者坐起,头稍低,使鼻腔分泌物流出,避免因分泌物滞留于各副鼻窦内引起炎症。

拔出纱条后大多数有鼻塞,如1周后仍有鼻塞,可行鼻腔分泌物清理。

术后发生脑脊液鼻漏,表现为咽部有水下流感,低头时鼻腔有水样液体持续流出,此时应用试管收集流出液送检。

鞍结节脑膜瘤及其显微外科治疗(一)【关键词】鞍结节脑膜瘤显微外科治疗手术技巧鞍结节脑膜瘤首先由Steward于1899年在尸检中发现,1916年Cushing 首次全切该部位脑膜瘤,1938年Cushing和Eisenhardt根据临床症状提出鞍上“视交叉综合征的概念”〔1〕,广意的临床症候学概念,肿瘤的部位包括鞍结节、鞍隔、蝶骨平台及前床突。

由于这些解剖结构范围不超过3 cm,临床上有一些共同点,故统称为鞍结节脑膜瘤,约占颅内脑膜瘤的5%~10%〔2〕,30岁~60岁为发病高峰,女性是男性的2.06倍,因肿瘤毗邻前视路、前循环动脉、下丘脑、垂体柄等重要结构,手术空间狭小、手术难度大、术后并发症多,一直是神经外科工作者探讨的重点、难点、热点问题。

本篇对临床接受手术治疗的鞍结节脑膜瘤病人进行了回顾性分析,以期指导鞍结节脑膜瘤病人正确合理治疗,从而提高鞍结节脑膜瘤的治疗效果。

1 肿瘤的显微解剖鞍结节是蝶骨上的一个微小骨性隆起,分隔蝶鞍前顶部与视交叉前沟,鞍隔前方附着于前床突及鞍结节上缘,后方附着于后床突及鞍背上缘,平均长8 mm(5 mm~13 mm),宽11 mm(6 mm~15 mm),这可以解释为什么鞍结节脑膜瘤小于1.5 cm时不产生症状,除非它源于视神经。

在鞍结节区域限制肿瘤生长的屏障性结构有:在侧方,有颈内动脉、后交通动脉及颈动脉池蛛网膜;在前方,有视神经及其周围蛛网膜;在后方,有垂体柄,漏斗及Liliequist膜;上方是视交叉,终板,大脑前动脉A1段和前交通动脉,以上结构形成的屏障限制肿瘤向周围扩展,但在视交叉前方存在解剖薄弱处,因此肿瘤易于突破该处的蛛网膜〔1〕,沿视神经上方及蝶骨平台生长,推移或包裹前交通动脉复合体,向外可进入视神经及颈内动脉之间,包裹颈内动脉,有的甚至推移包裹后交通动脉,动眼神经〔3〕。

除了上述重要的神经血管外,鞍结节脑膜瘤和周围脑组织神经血管之间一般都有比较完整的蛛网膜间隔,从而为术者提供了一个手术界面,鞍区蛛网膜下池的存在为术者提供了暴露肿瘤及周围解剖结构的自然通道,利用此通道可以更容易地接近脑深部的结构并对重要结构进行保护,对病变实施手术〔4〕。