第四章__魏晋南北朝时期的教育

- 格式:ppt

- 大小:78.50 KB

- 文档页数:4

《中国教育史》课程笔记第一章远古至先秦时期教育变迁概况一、教育的起源与学校的萌芽1. 教育的起源可以追溯到原始社会,当时的集体生活、生产劳动和宗教活动都具有一定的教育作用。

原始社会的教育主要通过口头传授、模仿和实践来进行。

2. 随着生产力的发展和社会分工的出现,产生了专门从事教育工作的教师和学校。

在我国,夏代已经有了学校的雏形,如《尚书》中提到的“大学”、“小学”。

3. 教育的目的是为了传承生产经验、社会规范和宗教信仰,培养合格的氏族成员。

二、夏、商、西周时期的学校教育1. 夏代的学校教育主要是以祭祀、军事和农业生产知识为主。

教育对象主要是贵族子弟,教育内容与当时的生产、生活密切相关。

2. 商代学校教育得到了进一步发展,出现了“大学”、“小学”等不同层次的教育机构。

大学以培养贵族子弟为主,小学则面向平民子弟。

教育内容逐渐丰富,包括宗教、政治、军事、文化等方面。

3. 西周时期,学校教育制度更加完善,分为“国学”和“乡学”两大类。

国学设在国都,以培养贵族子弟为主;乡学设在地方,面向平民子弟。

教育内容以礼、乐、射、御、书、数为“六艺”,强调德、智、体、美全面发展。

三、春秋战国时期私学的兴起1. 春秋战国时期,随着诸侯国的争霸和学术思想的繁荣,私学应运而生。

私学不受国家控制,由学者自行设立,传授自己的学说和主张。

2. 诸子百家纷纷设立私学,如儒家的孔子、墨家的墨子等。

私学教育内容丰富多样,包括哲学、政治、军事、文化等各个方面。

3. 私学的兴起打破了官学对教育的垄断,使教育更加普及,促进了学术思想的交流和繁荣。

同时,私学也为社会培养了大量的政治、文化人才,为国家的繁荣做出了贡献。

第二章先秦时期的教育思想一、孔子的教育思想1. 孔子是中国古代伟大的教育家,他的教育思想对后世产生了深远的影响。

孔子提出了“有教无类”的教育原则,主张不分贵贱、贫富,人人都有受教育的权利。

2. 孔子强调“因材施教”,认为教育应该根据学生的个性、特长和兴趣来进行。

2023年人教版高中历史新版教科书目录1. 中国古代史卷- 第一章:原始社会与奴隶社会- 第二章:封建社会的形成与发展- 第三章:秦汉时期的统一与繁荣- 第四章:魏晋南北朝时期的政治斗争与社会变革- 第五章:隋唐时期的政治制度与社会经济- 第六章:宋代政治制度与社会发展- 第七章:元明时期的政治经济与文化- 第八章:清代政治制度与社会变革2. 世界史卷- 第一章:古代文明的形成与发展- 第二章:欧洲中世纪的政治与文化- 第三章:欧洲文艺复兴与宗教改革- 第四章:欧洲资本主义的兴起与扩展- 第五章:近代科技与工业革命- 第六章:西方列强的殖民扩张与亚非拉解放运动- 第七章:两次世界大战与冷战时期- 第八章:当代世界的政治经济与文化3. 中国近现代史卷- 第一章:晚清政治的动荡与变革- 第二章:辛亥革命与中华民国的建立- 第三章:新文化运动与五四运动- 第四章:中国的成立与土地革命- 第五章:抗日战争与中国革命- 第六章:中华人民共和国的建立与社会主义建设- 第七章:改革开放与现代化建设4. 世界现代史卷- 第一章:资本主义与社会主义的斗争- 第二章:冷战与东西方对抗- 第三章:第三世界国家的独立与发展- 第四章:全球化与经济一体化- 第五章:科技革命与信息社会- 第六章:当代国际关系与全球问题5. 历史文化知识与方法- 第一章:历史研究的基本概念与方法- 第二章:历史文化遗产的保护与传承- 第三章:历史文化名城与旅游资源6. 历史与社会- 第一章:历史与社会的关系与互动- 第二章:历史与国家的建设与发展- 第三章:历史与民族的传承与发展7. 历史与人生- 第一章:历史与人生观- 第二章:历史与价值观- 第三章:历史与公民素质8. 历史与时代- 第一章:历史与时代的关系与发展- 第二章:历史与社会变革- 第三章:历史与科技进步9. 历史与文化- 第一章:历史与文化的关系与发展- 第二章:历史与文化的交流与传播- 第三章:历史文化名人与经典作品10. 历史与国际交往- 第一章:历史与国际交往的关系与互动- 第二章:历史与国际关系- 第三章:历史与国际文化交流11. 历史与科学技术- 第一章:历史与科学技术的关系与发展- 第二章:历史与科学技术的交流与合作12. 历史与艺术- 第一章:历史与艺术的关系与发展- 第二章:历史与艺术的交流与创新13. 历史与体育- 第一章:历史与体育的关系与发展- 第二章:历史与体育的交流与竞技14. 历史与环境- 第一章:历史与环境的关系与发展- 第二章:历史与环境的保护与可持续发展15. 历史与传媒- 第一章:历史与传媒的关系与发展- 第二章:历史与传媒的交流与传播16. 历史与生活- 第一章:历史与生活的关系与发展- 第二章:历史与生活的交流与体验17. 历史与未来- 第一章:历史与未来的关系与发展- 第二章:历史与未来的展望与探索每章内容具体细节可参考教材中的详细章节划分与内容安排。

第4章魏晋南北朝时期的教育4.1 复习笔记一、魏晋南北朝的学校教育制度1.国子学与太学并列(1)完善太学管理制度①完善了太学的考试制度。

为了鼓励学生向心于儒学,魏初设计了一套“五经课试法”,并在太学推行。

它把学校教育与文官考试任用结合起来,以提高教育管理的控制能力,这在古代学校管理发展进程中是十分有意义的。

五经课试法把太学生分为两类:刚入学者为门人,类似今天的预科生或试读生;满两年试通一经才得称为弟子,取得正式太学生资格。

它规定以通五经为太学教育的最高目标,年级越高,通经越多,所授官位也就越高。

这一思路使太学教育管理目标更为具体化,按年分级递进的管理框架初现端倪。

②加强学生管理。

为严肃太学纪律,意欲从两个方面加以整顿。

其一,从纯洁太学生成分入手,使太学成为官僚子弟教育之所,以强化太学生对其身份的荣誉感,促使太学生能珍惜学习机会,进而达到努力向学的目的;其二,加强学校的教学管理制度。

(2)增设国子学晋武帝咸宁二年(276年),在太学之外另立国子学,四年(278年),设置国子祭酒、博士各一人。

这是我国古代在太学之外专为士族子弟另设国子学之始,也是门阀士族享有各种特权在教育制度上的反映。

西晋时期创办国子学以突出贵族子弟的教育特权,使封建教育体制由单一格局发展成为太学与国子学并行的双轨制。

它是魏晋南北朝时期门阀士族与庶族地主对立在教育上的反映。

2.南朝的专科学校(1)魏晋南北朝,教育体制冲破了“独尊儒术”的樊篱,先后涌现了史学、文学、律学、书学、医学、算学、玄学、道学等专科教育学校。

尽管当时专科教育在形式、内容、规模上都还未形成完备的制度,开办的时间也不长,但确实形成了多学科教育的格局,对隋唐专科教育的发展具有积极的意义。

(2)魏晋南北朝专科教育的发展:①魏晋之际,产生了魏明帝创办的崇文馆和律学,西晋的书学。

但这时专科教育没能得到进一步的发展。

②南朝时期,专科教育发展比较有名的是宋文帝办的儒、玄、史、文四馆,宋明帝办的总明观,梁武帝办的五馆。

魏晋南北朝时期的教育制度魏晋南北朝时期的教育事业总体上呈时兴时废、似断又续的衰落景况,但仍有许多值得后世承继的教育特色和教育成就。

儒学教育依然是各王朝官学制度的首选。

北朝儒学教育更多地承袭了汉代经学教育的传统,而魏晋、南朝则是从重今文经学教育转向重古文经学教育,并最终破除二者之间的藩篱。

学校体制多样化,专科教育获得发展。

成立了律学、书学、算学、文学、医学等新颖学科的学校,多样了封建制度教育制度的内容,也开拓了教育的职能,并使教育适应环境社会发展的市场需求。

地方教育制度正式确立。

北魏时期不仅普遍设置州郡学,而且建立了州郡学校教育制度。

这是我国正式实行地方学校教育制度的开始。

私学获得发展,并沦为教育的台柱。

私学多为讲师大儒开设,不仅质量与规模少于官学,而且分布面更甚广,类型多样化。

家庭教育得到重视。

士族十分重视家族教育,并以家学为专业,出现了许多儒学世家。

家训、家诫等有关家教的著述也大量出现。

落后地区的文化教育事业起步与发展。

随着人口大迁移,文化教育也南迁北移,推动了文教事业在滞后区域的传播与发展。

少数民族教育兴盛。

少数民族入主中原后,重视儒学教育,大力发展学校教育事业,这些措施了少数民族的文化水准,加速了这些地区的封建化进程,促使汉族和少数民族的融合,形成共同的文化、思想。

教育思想多元化。

各种思想纷争、交媾,构成了教育思想的经济繁荣,同时冲击了传统的教育思想。

崇尚自然的玄学教育思潮,著重对人生内在真实价值的辨认出、把握住和崇尚,高度关注个性的民主自由发展,标志着主体意识的苏醒。

儒学教育发生变化,在学风方面,尊崇简约仁义、博采众家之长在教育目标方面,提倡“经世致用”的新颖人才的培育。

这些教育思想多为后世所承继。

纵观魏晋南北朝教育事业兴衰,可以取得一些历史经验:首先,社会安定是学校教育事业发展的前提其次,教育须适应社会发展的需求再次,教育须实行“开放”政策,允许办学形式多样化,允许不同的教育思想之间的学术争鸣。

第四章封建国家教育体制的完备第一节魏晋南北朝官学的改革一、西晋的中央官学西晋在继续兴办太学之外,还创办了一所旨在培养贵族子弟的国子学。

这是我国古代在太学之外,另外设立一所传授同样内容的中央官学的开始,也是西晋教育制度的一个主要特点。

国子学的设立是为了满足士族阶级享有教育特权,严格士庶之别的愿望。

国子学的设置,使中央官学多样化,等级性更明显。

二、南朝宋的中央官学南朝宋文帝当政的元嘉时期,官学教育出现了暂时的繁荣。

文帝征召名儒,先后设立了儒学馆、玄学馆、史学馆、文学馆,四馆并列,各就其专业招收学生进行教学、研究。

泰始六年(470年),宋明帝以国学既废,诏立总明观(亦称东观),置祭酒,设儒、道、文、史四科,每科置博士。

总明观并不是纯粹的教学机构,而是藏书、研究、教学三位一体的机关。

总明观的四科虽与元嘉时期的四馆分科相同,但它以总明观作为总的领导机构,在管理上更加完善,也使原来四个单科性质的大学发展成在多科性大学中实行分科教授的制度。

三、北魏的中央官学北魏明元帝时(409—423年)改国子学为中书学,中书学属中书省管辖,学内设中书博士以教授中书学生。

中书学名称是北魏的特创,太和十年(486年),改中书学为国子学。

为强调皇族的教育,北魏还建起了黄宗学。

黄宗学亦为北魏首创。

附:泰始:????(265年十二月-274年)是西晋皇帝晋武帝司马炎的第一个年号,共计10年。

这也是西晋的第一个年号。

北魏明元帝:拓跋嗣(392年-423年),北魏的第二任皇帝,鲜卑族人。

拓跋嗣文武双全,在位期间,勤政爱民,拓展疆土,励精图治,在北魏历史中处于承上启下的枢纽地位。

第二节隋唐学校教育体系的完备一、文教政策的探索与稳定隋唐时期有多方面的因素影响文教政策和调整,文教政策呈现出阶段性的变化。

在儒学德治思想的主导下,隋唐在开国之初都曾实行崇儒兴学的政策,作为推行教化的根本;又兼利用佛教和道教,作为控制民众思想的工具;积极发展科举,作为选拔人才、改进吏治的重要途径;提倡民间办学,听任私学发展,以补充官学。

魏晋南北朝时期的教育——2011级四班第一组一、魏晋时期的教育背景:1、政治:封建门阀制度高度发展,实行“九品中正制”(“九品官人法”)2、经济:庞大的庄园经济,拥有私人武装(“僮仆成军,闭门为市,牛羊掩原,田池布千里”3、文化:儒学日渐衰弱,佛教、玄学&史学、书学、文学等高度发展;经学为土族地主阶级统治思想主要依据(一)三国时期的官学教育1、魏的学校教育:太学、地方学校、律学2、吴与蜀的学校教育:立太学、设州学、设五经博士3、效果:成就有限、继两汉教育发展高峰期后转入低谷期(二)两晋时期的官学教育1、西晋的中央官学:太学、国子学2、东晋的中央官学:设太学、复制国子学(两学并存首次出现于东晋官学系统中)3、教育内容:儒家经学占据主导地位,《周易》、《尚书》、《古文尚书》、《毛诗》、《周官》、《礼记》、《左传》、《论语》、《孝经》4、两晋中央官学比较:5、国学不突出的表现:学校管理松弛;学官中缺乏名师(东晋尤甚)6、两晋的地方学校:热心的地方长官(eg:张轨,立学校、置儒林祭酒……)7、十六国的学校:赵石勒:设立太学、命郡国立学官赵石虎:复置国子博士、助教慕容皝:立东庠与旧宫(长子:立小学)姚兴:立律学与长安效果影响:为后来的北魏教育奠定基础,推进各名族封建进程,加速各少数名族提高文化水平的步伐,促进各名族的大融合(三)魏晋时期的私学教育1、私学成为主导的教育形式2、特点:私学设置范围延伸至边陲;授业内容不限于五经,百家之言、文史之学皆在教授之列;开办的私学多元化。

3、与两汉比较:体系不够完备,但教学内容广博、设置地域广袤性质多元化。

二、南朝的学校教育(一)宋与齐的官学教育1、宋朝学校教育:元嘉时期○1儒学馆、玄学馆、史学馆、文学馆四馆并列○2学制:玄学、史学、儒学并列宋明帝时期:总明观:藏书、研究、教学。

2、齐朝学校教育:制立国学学官:沿宋制,设有祭酒、博士、助教明帝时期:不重儒学,“学校虽设,前轨难追”(二)梁与陈的官学教育1、梁朝学校教育:五馆、集雅馆、国子学、士林馆、律学2、陈朝的学校教育:教育方式:以儒经为谈资进行诘辩专科教育:律学(三)南朝的私学教育特点:1、私学开办者成分较为复杂2、教学内容多元化3、特殊性质的家学得到较大发展三、北朝的学校教育(一)北朝的中央官学1、北魏的中央官学:明元帝:仿汉晋的学制、儒学思想为统治思想、改国子学为中书学;孝文帝建立皇宗学、改中书学为国子学;诏立国子、太学、四门小学;宣武帝:官学教育趋于衰落;孝明帝:诏立国学;孝武帝:国学瓦解2、北齐的中央官学:表面崇儒兴学,实际唯置国子一学;贡献:设置国子寺3、北周的中央官学(二)北朝的地方官学1、儒学教育比南朝发达,非儒学教育不及南朝2、较为发达的表现:统治者对地方设学的重视;学制的完备3、教学内容:以经学为主,不掺杂玄学因素(三)北朝的私学教育1、背景:被禁绝,却依然得到较大发展2、特点:学校规模、数量和设置地域方面胜过南朝;私学的教学内容进一步扩展对于经典好尚,儒学教育不受玄学影响四、魏晋玄学教育思想(一)玄学1、定义:兼容儒道而成的一种思想体系,形式上复活了老庄思想,并以此来诠释儒家经典。

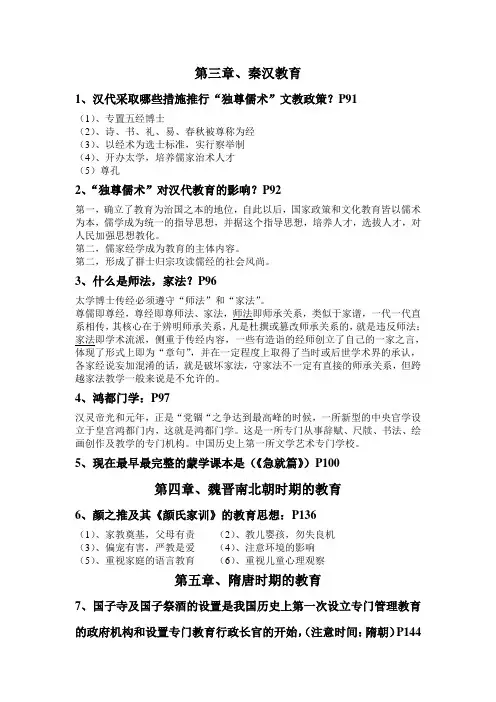

第三章、秦汉教育1、汉代采取哪些措施推行“独尊儒术”文教政策?P91(1)、专置五经博士(2)、诗、书、礼、易、春秋被尊称为经(3)、以经术为选士标准,实行察举制(4)、开办太学,培养儒家治术人才(5)尊孔2、“独尊儒术”对汉代教育的影响?P92第一,确立了教育为治国之本的地位,自此以后,国家政策和文化教育皆以儒术为本,儒学成为统一的指导思想,并据这个指导思想,培养人才,选拔人才,对人民加强思想教化。

第二,儒家经学成为教育的主体内容。

第二,形成了群士归宗攻读儒经的社会风尚。

3、什么是师法,家法?P96太学博士传经必须遵守“师法”和“家法”。

尊儒即尊经,尊经即尊师法、家法,师法即师承关系,类似于家谱,一代一代直系相传,其核心在于辨明师承关系,凡是杜撰或篡改师承关系的,就是违反师法;家法即学术流派,侧重于传经内容,一些有造诣的经师创立了自己的一家之言,体现了形式上即为“章句”,并在一定程度上取得了当时或后世学术界的承认,各家经说妄加混淆的话,就是破坏家法,守家法不一定有直接的师承关系,但跨越家法教学一般来说是不允许的。

4、鸿都门学:P97汉灵帝光和元年,正是“党锢“之争达到最高峰的时候,一所新型的中央官学设立于皇宫鸿都门内,这就是鸿都门学。

这是一所专门从事辞赋、尺牍、书法、绘画创作及教学的专门机构。

中国历史上第一所文学艺术专门学校。

5、现在最早最完整的蒙学课本是(《急就篇》)P100第四章、魏晋南北朝时期的教育6、颜之推及其《颜氏家训》的教育思想:P136(1)、家教奠基,父母有责(2)、教儿婴孩,勿失良机(3)、偏宠有害,严教是爱(4)、注意环境的影响(5)、重视家庭的语言教育(6)、重视儿童心理观察第五章、隋唐时期的教育7、国子寺及国子祭酒的设置是我国历史上第一次设立专门管理教育的政府机构和设置专门教育行政长官的开始,(注意时间:隋朝)P1448、唐代学校教育的特点:P149(1)、建立了从中央到地方完备的封建学制体系(2)、学校与科举的关系极为密切(3)、扩大了国际国内文化教育的交流9、唐代科举考试科目和方法:P153-154常设科目有六种,即秀才、进士、明经、明法、明字、明算科。

《中国教育史》课程教学大纲课程名称:中国教育史课程类别:教师教育必修课适用专业:小学教育考核方式:考试总学时、学分: 32学时、2学分其中实践学时: 0 学时一、课程教学目的《中国教育史》是小学教育专业必修课程之一。

通过本课程的学习,一是让学生了解中国教育思想和教育制度的产生、变革和发展轨迹及其演变规律的知识;二是树立历史唯物主义的教育发展观,形成批判的思维品质,具备初步的教育史研究能力;三是增强学生的民族自信心,鼓舞学生创建有中国特色的教育科学的自信心,激励学生献身教育事业的精神。

二、课程教学要求1.注意本课程与教育学原理、中国历史等课程相关内容的链接,注意学科的贯穿。

2.注意讲清本课程中的基本概念和基本理论,在保持课程的科学性及系统性的基础上,应突出重点、难点,并努力反映本学科的新成就,新动向。

3.教学过程中注意处理古代、近代、现代不同时期教育发展的关系。

4.注意理论与实践的联系,使学生能运用一定的历史研究方法去独立探寻教育史的相关问题;能通过古今中外的对比,集思广益,借古明今,对我国当前教育提出反思性建议。

5.注意帮助学生确立唯物主义的历史观,使学生能正确评价不同历史时期不同背景下教育家的思想观点及其产生原因,理解其现实意义;能正确看待和评价一些重大历史事件,深入了解后继的思想。

6.教学过程中有效利用现代化教学手段。

7.在教学中处理好教师讲授与学生自学的关系,教学与科研的关系,必要时对重点章节,可在讲授基础上,引导学生查阅资料,并进行课后学习兴趣小组讨论,写出读书报告,以培养学生综合分析问题的能力。

三、先修课程本课程以中国历史、教育学等为先行课程。

四、课程教学重、难点课程重点:本课程的重点是从先秦时期中国文化的百花齐放、百家争鸣为起点到汉唐儒学核心地位的形成及宋元以后理学的发展做系统的分析和梳理,思考中国文化、教育的特征;对民国时期教育变革的动力及阻力进行思考,分析其历史和现代意义;对新中国成立后教育的发展做客观理性的思考和分析。

中国教育史内容大纲第一章原始公社和夏、商、西周的教育目的和要求:了解中国教育的起源以及学校教育的产生和条件,理解中国奴隶制社会教育的特点。

教学内容:第一节中国教育的起源和古代学校的萌芽第二节西周的教育制度思考题:1.试述原始社会时期教育的特点。

2.试述中国奴隶制社会教育的特点。

第二章春秋战国时期的教育目的和要求:了解春秋战国时期的“百家争鸣”,掌握该时期儒家教育思想的主要内容和特点。

教学内容:第一节官学的衰落和私学的兴起第二节养士之风盛行和百家争鸣第三节孔子的教育思想1.生平和教育活动2.孔子的教育思想3.孔子的历史影响和历史地位第四节墨子的教育思想第五节孟子的教育思想第六节荀子的教育思想第七节《学记》中的教育思想思考题:1.启发式原则2.教学相长3.试述孔子的教育思想4.试述墨子的教育思想5.试述孟荀教育思想的异同6.简述《学记》在教学思想上的主要贡献第三章秦汉时期的教育目的和要求:了解秦汉时期教育政策和制度的确立过程,理解汉代的文教政策,掌握董仲舒的教育思想。

教学内容:第一节秦朝的教育第二节汉代的教育1.汉代的文教政策2.汉代的教育制度3.汉代的选士制度第三节董仲舒的教育思想思考题:1.阳嘉新政2.试述汉代的文教政策3.试析汉代选士制度的利弊得失4.简述董仲舒的教育思想第四章魏晋南北朝时期的教育目的和要求:了解魏晋南北朝时期的教育制度和选士制度,理解九品中正制的基本特征,掌握颜之推的家庭教育思想。

教学内容:第一节魏晋南北朝的教育制度第二节魏晋南北朝的选士制度第三节颜之推的教育思想思考题:1.九品中正制2.魏晋南北朝时期选士制度的特点3.试述颜之推的家庭教育思想第五章隋唐时期的教育目的和要求:系统了解隋唐时期的教育情况,以及韩愈、柳宗元的教育思想,重点掌握科举制度的特点及其社会影响。

教学内容:第一节隋唐时期的文教政策第二节隋唐时期学校教育的发展第三节隋唐时期的科举制度第四节韩愈、柳宗元的教育思想思考题:1.试述唐代科举制度的产生及其意义2.简析韩愈的教育思想第六章宋辽金元时期的教育目的和要求:1.了解宋元时期教育的变化2.理解宋代书院制度的特点3.掌握朱熹教育思想的基本内容教学内容:第一节宋代的教育1.宋代的文教政策和教育制度2.宋代的科举制度3.宋代的书院第二节辽金的教育第三节元代的教育第四节王安石的教育思想第五节朱熹的教育思想思考题:1.宋代“三次兴学”2.胡瑗“苏湖教法”3.朱子读书法4.简述宋代教育制度和科举制度的发展和变化5.试述书院制度的形成及其特点6.试论王安石的教育理论和人才思想7.试述朱熹的道德教育思想第七章明代的教育目的和要求:1.了解明代教育的演变。