法门寺遗址及地宫

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:2

1987年5月5日凌晨1点,在古老的东方历法上恰好是佛诞生的时刻,那个千百年来在民间流传、在古籍中记载、在信徒心里膜拜的佛指舍利,在法门寺地宫被发现——1981年秋季的一场暴风雨,侵袭了陕西的关中平原,一座佛塔在暴雨中轰然倒塌了半边,塔内所藏佛经佛像纷纷跌落地面,埋藏千年的秘密开始被人们发现了……法门寺,在西安西面110公里的扶风县内。

塔在佛教中是瘗埋舍利的标志,法门寺塔就是一座佛教舍利塔。

史籍中记载着法门寺塔下有地宫,里面埋有释迦牟尼的一节指骨舍利和无数珍宝,但后人一直无法断定这是真实的存在还是虚幻的传说。

1981年,法门寺塔在暴雨的冲刷下倒塌了,塔的倒塌给了考古学家一个揭示秘密的机会。

1987年春天,人们开始对法门寺塔进行考古发掘。

韩金科,当时任扶风县文化局局长,是考古发掘的负责人之一,他最先发现了佛塔下的秘密。

他回忆了当时的情景:“1987年2月27日,我们开始对塔基进行发掘。

到4月2日,洛阳铲打到石板上了。

清理了埋土以后露出一米见方的大理石盖,西北角有三块碎石,人们把碎石刨开,一个地洞显露了出来。

10点多钟太阳直射下去,底下云雾缭绕,看起来很神秘也很壮观,那里面是金碧辉煌的金银器。

”尽管当时还不清楚地洞下面究竟有什么,但人们知道,一个重大的考古发现即将诞生。

考古人员迅速掩埋好洞口,然后按科学的程序,在塔基的正南面找到了进入地宫的通道。

在挖掘出19级青石台阶后,一道石门显露出来。

考古人员巧妙地打开了石门上一把锈蚀的铁锁,这把锁已默默锁住佛塔之下1113年的光阴。

第一道石门后面是长长的甬道,甬道的地面铺了一层厚厚的钱币,总数大约有两万枚,其中13枚用玳瑁制成的纪念币,是中国钱币考古的首次发现。

甬道尽头又是一道石门,石门前立着两块刻满汉字的石碑。

一块碑上的文字,记载着从阿育王分送舍利于法门寺供奉,到中国历朝特别是唐朝皇帝供养佛指舍利的盛况;另一块碑上详细记录着为供奉佛指舍利捐献物品的名称、数量以及奉献者的姓名。

佛塔地宫里的佛教信仰——宝鸡法门寺介绍“法门寺”位于陕西省扶风县的法门镇。

距西安110公里。

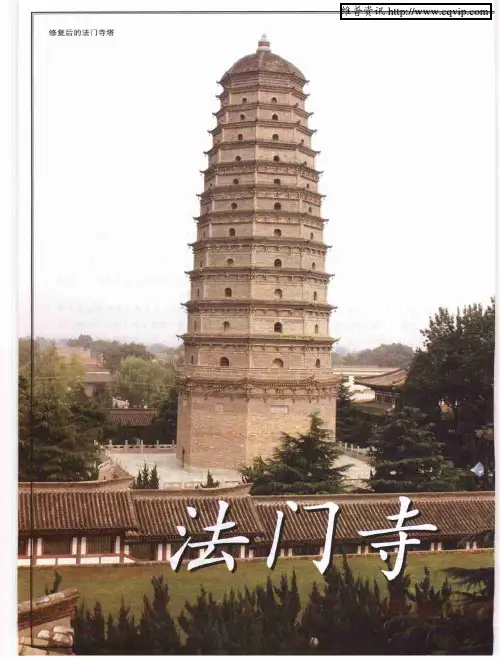

寺内有一座八角形十三层宝塔,用以安放佛祖“释迦牟尼”的真身舍利。

法门寺始创于东汉,规模宏大,占地100余亩,寺中供奉着印度阿育王贡送的佛祖“释迦牟尼”的真身舍利。

至唐代贞观五年,唐太宗李世民拨重金修寺院并修成四层木塔,作为皇家寺院而达顶盛时期。

后历朝都有修缮。

明代万历年间,因木塔倒塌而重建成目前的八角十三层石塔,但历代都未发现唐代所建之地宫。

塔身历经战火和风雨洗蚀于80年代半壁倒塌。

1987年,国家拨款重修法门寺塔,在清理塔其时无意发现了一个1300多年前巨大的由石函封闭的地宫。

地宫内珍宝及文物之多,令人目不暇接。

“法门寺地宫”是继“长沙马王堆汉墓”第二的重大考古发现!立即震惊了世界各国。

景点信息地址:位于宝鸡市扶风县城北约10公里的法门镇。

距西安市110公里。

门票:28元,法门寺博物馆45元,学生半价。

开放时间:8:00—18:00交通:在火车站乘游2或乘坐开往扶风的旅游车(潘家村车站乘车,票价为20元)或者自驾车沿西宝高速公路过绛账出口约1000米下,有高等级公路直达,路桥费25元。

风味美食:法门寺的凉皮面筋斗,味鲜美是您旅游必尝的美味小吃啊。

旅游小贴士1、法门寺的最佳旅游季节是秋季。

因为法门寺周围的水果都熟了,一幅瓜果飘香的景象。

阴历的4月18日是佛祖的生日,有盛大的法会。

当然一年四季都可以去。

2、分为法门寺博物馆和法门寺紧邻的两个景点。

法门寺出土的宝物基本上都在博物馆里,很震撼。

而法门寺则是87年重修的,地宫也是全新的,游览的意义不是很大。

法门寺地图法门寺方位地图景点相关资料法门寺位于陕西省扶风县城北10公里处的法门镇,东距西安市110公里,西距宝鸡市90公里。

始建于东汉末年恒灵年间,距今约有1700多年历史,有“关中塔庙始祖”之称。

法门寺因舍利而置塔,因塔而建寺,原名阿育王寺。

释迦牟尼佛灭度后,遗体火化结成舍利。

法门寺十大世界之最:法门寺位于陕西省宝鸡市扶凤县城北10公里处的法门镇,东距西安市120公里,西距宝鸡市 96公里。

始建于东汉末年恒灵年间,距今约有1700多年历史,有“关中塔庙始祖”之称。

山门,佛寺院的大门,由于佛寺院多居山林,故名“山门”,一般是三门而立,中间大两边小,象征“三解脱门”,即“空门”、“无相门”、“无作门”,故“山门”也称“三门”,也以山门做寺院的别称。

寺院是持戒修道求至涅盘人居地,故由三门入。

前殿始建于民国28年(1939年),为仿效明清建筑,内塑华严三圣,韦驮天将及十八罗汉像。

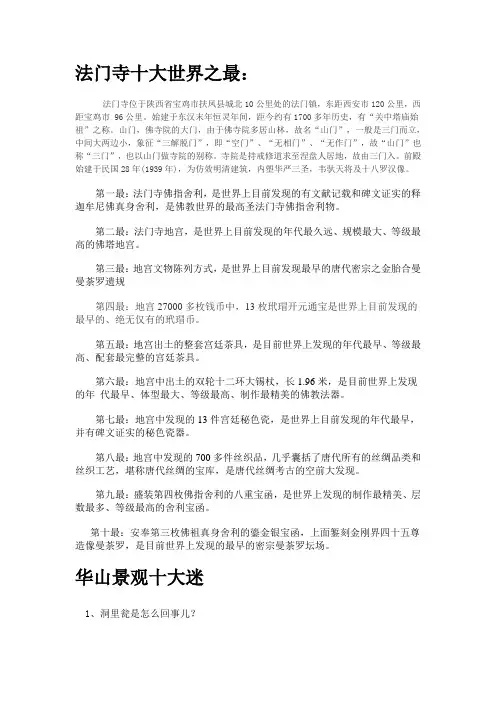

第一最:法门寺佛指舍利,是世界上目前发现的有文献记载和碑文证实的释迦牟尼佛真身舍利,是佛教世界的最高圣法门寺佛指舍利物。

第二最:法门寺地宫,是世界上目前发现的年代最久远、规模最大、等级最高的佛塔地宫。

第三最:地宫文物陈列方式,是世界上目前发现最早的唐代密宗之金胎合曼曼荼罗遗规第四最:地宫27000多枚钱币中,13枚玳瑁开元通宝是世界上目前发现的最早的、绝无仅有的玳瑁币。

第五最:地宫出土的整套宫廷茶具,是目前世界上发现的年代最早、等级最高、配套最完整的宫廷茶具。

第六最:地宫中出土的双轮十二环大锡杖,长1.96米,是目前世界上发现的年代最早、体型最大、等级最高、制作最精美的佛教法器。

第七最:地宫中发现的13件宫廷秘色瓷,是世界上目前发现的年代最早,并有碑文证实的秘色瓷器。

第八最:地宫中发现的700多件丝织品,几乎囊括了唐代所有的丝绸品类和丝织工艺,堪称唐代丝绸的宝库,是唐代丝绸考古的空前大发现。

第九最:盛装第四枚佛指舍利的八重宝函,是世界上发现的制作最精美、层数最多、等级最高的舍利宝函。

第十最:安奉第三枚佛祖真身舍利的鎏金银宝函,上面錾刻金刚界四十五尊造像曼荼罗,是目前世界上发现的最早的密宗曼荼罗坛场。

华山景观十大迷1、洞里瓮是怎么回事儿?这一景观在群仙观上方登山道路旁。

在一块岩石上有一洞,洞里有黑色釉瓮一口,而且瓮里还套有一洞。

西安的法门寺介绍

法门寺位于西安市南郊12公里处的法门镇,始建于东汉,

距今已有1700多年的历史。

是世界上最著名的佛教寺庙之一,

被称为“皇家寺院”,也是我国唯一一座法器博物馆。

法门寺现

已成为世界上最大的佛教寺院。

法门寺,原名“西明寺”,因寺

内供奉明王朝开国皇帝明太祖朱元璋和皇后马氏的合葬墓而得名。

据《大慈恩寺三藏法师传》记载:唐初,有位叫玄奘的僧人从印度游学归来,带回大批佛经,在长安弘福寺译出《大般若经》等经文共五百部。

后来他在长安建起了一座规模宏大的寺院——西明寺,在这里译出《大般若经》共二百五十卷。

唐高宗永徽年间(公元651~655年),玄奘在寺中译出了最后一部《大般涅盘经》共二百五十卷,使该寺名扬海内。

唐中宗时(公元705~705年)

玄奘的弟子辩才法师任西明寺方丈,他在译经中最早将“般若”译为“智慧”,并以“般若”为名。

—— 1 —1 —。

2、旅游资源概况法门寺文化景区位于陕西省关中平原西部扶风县城北5公里处,总面积12.5平方公里。

法门寺北依六盘山系干山余脉乔山(又称观山),南面太白山叠云平,向渭水界一条翠带,东望古都长安为陕西西北线旅游龙头,西距宝鸡90公里是宝鸡旅游发展的桥头堡,区位非常优势。

法门寺文化景区与西周王朝发祥地周原遗址接壤,拥有世界佛者界、学术界公认唯一的释迦牟尼佛祖真身指骨舍利,众多的地宫出土文物,历史文化积淀深厚的遗址遗迹。

自古以来就是佛者信众朝拜的佛者祖庭、佛骨圣地。

法门寺文化景区旅游资源内涵丰富,种类繁多。

根据法门寺文化景区的实际情况,旅游资源可分为以下类型:(1)遗址遗迹旅游资源。

法门寺始建于东汉桓灵年间,有“关中塔庙始祖”之称,因瘗藏佛祖释迦牟尼真身指骨舍利而闻名于世,唐宋时期,法门寺逐渐形成二十四院,规模宏大,诸宗弘,是历史著名的皇家寺院,宋微宗曾手书“皇帝佛国”四字高悬山门。

有唐一代,唐代八帝六迎二送佛骨舍利,874年,唐僖宗下诏送佛骨和诸多贡品归法门寺珍藏地宫,并储存地宫石门。

明中叶,法门寺四屋唐木塔改建为十三层砖塔,并铸巨钟,声闻数里,谓为“法门盛钟”。

1987年,在清理残塔时发现塔下唐代地宫及众多文物。

2006年,法门寺(地宫)遗址被国务院列为全国重点文物保护单位。

另外,法门寺存有民间传说宋巧娇跪石,隋文帝卧虎石以及众多记事记物石碑。

(2)文物旅游资源。

法门寺地宫出土的佛祖释迦牟尼指骨舍利既是佛教界最高圣物,又是国家特级文物。

现佛骨出土的文物达9439件,其中等级以上文物225件(国家一级文物138件,二级文物25件,三级文物62件),一般文物9214件。

在文物一次发掘中,国家一级文物数量之多在国内尚居首次,秘色瓷等文物绝世仅有。

另外,在清理残塔时,亦发现了大量佛像和佛经。

(3)建筑设施旅游资源。

1987年唐代塔下地宫发现后,政府投资重修法门寺塔,就地新建法门寺博物馆,其中法门寺塔和法门寺博物馆珍宝阁获国家建设最高奖鲁班奖。

宝鸡法门寺景点介绍

法门寺是一座历史悠久的佛教名刹。

唐代著名的高僧玄奘为保存由天竺经丝绸之路带回长安的经卷佛像,在此译出被誉为“东方佛经”的《大唐西域记》。

《大唐西域记》是一部以古代印度为中心,介绍整个东方地区和其他各国风土民情的地理志,在中国佛教史上占有重要地位,被誉为“中国古代地理名著”。

法门寺地宫发现的珍贵文物,为研究中国古代历史、宗教、文化、艺术等提供了极其珍贵的实物资料。

法门寺地宫出土的金器、银器、玉器、漆器等珍贵文物共1600余件,其中包括唐三彩马俑、绿松石和玛瑙制成的佛像等珍品。

法门寺地宫出土的释迦牟尼佛牙舍利,是迄今发现的唯一一颗释迦牟尼佛真身舍利。

佛牙舍利现供奉在陕西省法门寺内的大佛塔内。

法门寺地宫是《大唐西域记》中记载的第一个法门寺。

在《大唐西域记》中,玄奘大师将印度各地与佛教相关的圣迹、遗迹和传说中的故事,以及由佛经教义引发的佛教典籍和文物等都做了详尽介绍。

—— 1 —1 —。

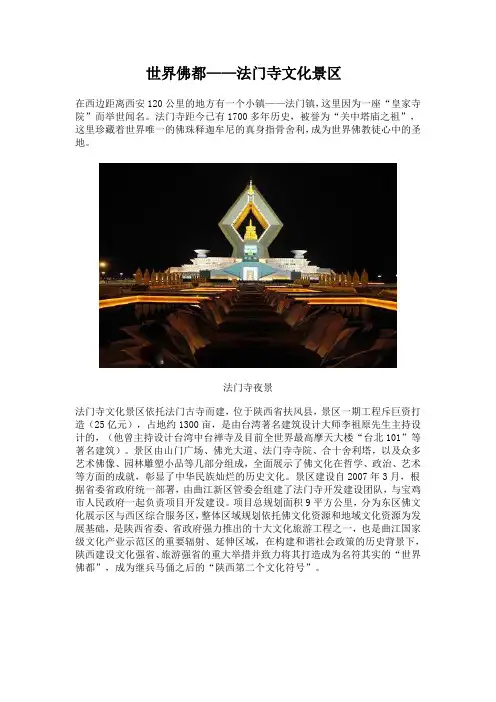

世界佛都——法门寺文化景区在西边距离西安120公里的地方有一个小镇——法门镇,这里因为一座“皇家寺院”而举世闻名。

法门寺距今已有1700多年历史,被誉为“关中塔庙之祖”,这里珍藏着世界唯一的佛珠释迦牟尼的真身指骨舍利,成为世界佛教徒心中的圣地。

法门寺夜景法门寺文化景区依托法门古寺而建,位于陕西省扶风县,景区一期工程斥巨资打造(25亿元),占地约1300亩,是由台湾著名建筑设计大师李祖原先生主持设计的,(他曾主持设计台湾中台禅寺及目前全世界最高摩天大楼“台北101”等著名建筑)。

景区由山门广场、佛光大道、法门寺寺院、合十舍利塔,以及众多艺术佛像、园林雕塑小品等几部分组成,全面展示了佛文化在哲学、政治、艺术等方面的成就,彰显了中华民族灿烂的历史文化。

景区建设自2007年3月,根据省委省政府统一部署,由曲江新区管委会组建了法门寺开发建设团队,与宝鸡市人民政府一起负责项目开发建设。

项目总规划面积9平方公里,分为东区佛文化展示区与西区综合服务区,整体区域规划依托佛文化资源和地域文化资源为发展基础,是陕西省委、省政府强力推出的十大文化旅游工程之一,也是曲江国家级文化产业示范区的重要辐射、延伸区域,在构建和谐社会政策的历史背景下,陕西建设文化强省、旅游强省的重大举措并致力将其打造成为名符其实的“世界佛都”,成为继兵马俑之后的“陕西第二个文化符号”。

合十舍利塔山门广场区域面积约15万平方米,由佛光门、般若门、菩提门及圆融门4部分组成。

此区域涵盖酒店、素食餐饮、大唐禅茶、讲经堂、旅游精品购物、游客中心、大型超市、电瓶车租赁等配套实施一应俱全。

山门广场建筑设计风格大气恢宏,北接佛光大道,寓意着我们众生由此岸世界渡到佛的彼岸世界的过程。

般若门穿过圆融门我们就步入了佛光大道,佛光大道全长1230米,宽108米,面积约14万平方米,是一条成佛之道,同时又是景区的景观主轴。

佛光大道分别设有经幢、菩萨,等景观,它是按佛教“五时判教”而设,我们将山门比喻为“此岸”(现世),佛光大道接引众生通过“五时判教”到达“彼岸”——合十舍利塔(佛国),这样一轮回即为一大度。

在考古发现中,文字可谓是最重要的“文物”,能直接告诉我们曾经的往事。

可是,往往因为年代久远,很多文字也让专家们感到头疼,别说搞清楚意思了,就连是什么文字都不知道。

比如,在陕西的法门寺地宫,专家们就曾发现过一串难解的神秘文字,那究竟是什么呢?下面小编就来给您从头揭秘:(本文所有图片,全部来自网络,感谢原作者,如侵犯您的权利,请联系本号作者删除。

图片与内容无关,请勿对号入座)法门寺位于陕西宝鸡的扶风县,被誉为“关中塔庙始祖”。

据史料记载,法门寺原为发云寺,始建于东汉桓灵年间,约公元68年前后,距今已有1900多年的历史。

到上世纪七八十年代,法门寺因年久失修早已变得破败不堪。

1981年8月,在经历了一场大雨后,法门寺宝塔突然坍塌了一半,就如同被人在中间劈开了一样。

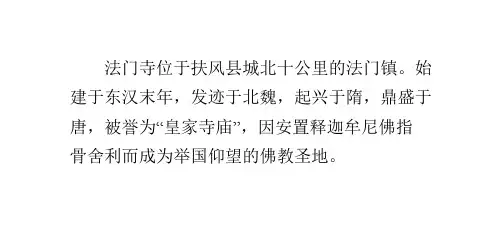

几年后,当地政府部门便开始集资修缮宝塔,但在1987年正式动工的时候,却有了一次震惊世界的意外发现……一天晚上,工人们在清理宝塔地基,挖到地下2米多深时,发现泥土中竟然有块方形的汉白玉石,目测和家里的饭桌大小差不多。

经过一番忙碌,工人们齐心合力的将石板掀开,一个乌黑的洞口,便赫然的出现在人们眼前。

工人们赶紧找来现场的领导和几位文物专家。

专家们举起了手电灯往里面照,结果看到下面是一排往下延伸的石阶,上面还洒满了铜钱。

专家们此时才意识到,这或许就是传说中的法门寺地宫入口,因为古代很多寺庙都会修建地宫,用以珍藏佛教圣物。

第二天一大早,为了不耽误宝塔的施工进度,专家们就开始对地宫进行了考古发掘。

首先,专家们清理干净洞口,然后换上工作服,带上头灯,最后踩着梯子下到地宫。

地宫内霉气很大,专家们捏着鼻子沿石阶往下走,不到百步便到头了,只见前面是两块巨大的封门石,中间是一把锈迹斑斑大铁锁,正当专家们纳闷如何开锁时,门头上的一段石刻文字引起了人们的注意。

专家打开手电仔细观察,发现石刻密密麻麻的排列在门头上,约莫着一共有十几行之多,虽然看起来都歪歪扭扭的,但是很像某种文字。

图片介绍金银丝结条银笼子(唐)通高15㎝,厚0.2㎝,长20㎝,重355g1987年扶风县法门寺地宫出土法门寺博物馆藏此笼是盛装茶叶的器皿。

笼子由上盖、提梁、笼体和足四部分组成,皆用金银丝编织而成。

丝径极细,纹样呈长六角形透空,孔眼如蜂房状。

提梁是用素银丝结为复层,系结于器身两端。

盖体稍隆,盖与盖沿的交棱线为金丝盘旋成的连珠。

盖中心为金银丝编成的浮屠状装饰物。

器足由鎏金银丝盘旋成三个旋圈套,似爪形笼脚,足上部为兽面装饰。

该笼出土于地宫后室,是懿宗所赐整套茶具中的一件,这套晚唐宫廷茶具为我国首次发现,弥足珍贵。

鎏金镂空飞鸿球路纹银笼子(唐)通高17.8㎝,腹深10.2㎝,重654g,1987年扶风县法门寺地宫出土,法门寺博物馆藏此器系模冲成型,通体镂空,纹饰鎏金。

盖为穹顶,口沿下折,顶面錾饰15只飞鸿,口沿上缘錾饰一周莲瓣纹,下缘饰一周上下错列的破式团花纹,鱼子纹地。

两侧口沿下铆有环耳,套置提梁。

提梁截面呈扁六棱形,上接银链,银链的另一端与盖顶相连。

笼体口沿处亦饰一周破式团花纹,腹壁錾三周20只飞鸿,均两两相对。

通体镂空处作球路纹,这种图案在唐代基本定型,后流行于宋代。

鎏金龟形银盒(唐)高13.3㎝,长27.7㎝,宽14.9㎝,重818g1987年扶风县法门寺地宫出土法门寺博物馆藏鎏金龟形银盒采用钣(bǎn)金、模压、錾刻、鎏金、焊接等工艺加工制成,是一种可开启、盛放茶叶的容器。

其造型仿生龟状,龟首昂起、尾部向下弯曲、深腹、平底、四腿紧贴腹体,左足前掌履地,如行如走,极具动态。

这枚龟盒不仅反映了唐代尚龟的民俗,也体现了晚唐高超的金银器加工工艺。

鎏金人物画银坛子(唐)高24.7㎝,口径12.3㎝1987年扶风县法门寺地宫出土法门寺博物馆藏。

鎏金人物画银坛子是唐懿宗、唐僖宗为迎送佛真身而供奉的配套茶具中的贮藏器,共有两个,形制相同。

该坛深腹、平底、圈足。

由盖、体和足三部分组成。

盖为四瓣竖凸棱形结构,每瓣内饰一巨狮,衬以缠枝蔓草,鱼子纹地。

法门寺博物馆解说词各位游客朋友,大家好!欢迎您到法门寺旅游景区参观。

在20世纪中国现代考古发现中,法门寺地宫无疑是最重要的发现之一。

1987年4月,2000多件大唐皇室重宝簇拥着举世无双的佛指舍利横空出世,法门寺在一夜之间成为世界观注的焦点。

在这里,您可以瞻礼佛祖真身舍利,欣赏大唐皇室的奇珍异宝,追寻法门寺千年文化,领略古老文明的风采神韵。

法门寺位于陕西省扶风县城北10公里的法门镇,东距西安市120公里,西至宝鸡市90公里。

北依岐山,南临渭水,与秦岭主峰太白山遥遥相望,地势坦荡,风景秀美,正如古诗所云:“面太白而千叠云屏,枕清渭而一条翠带。

”这里距20世纪70年代以来我国考古发掘的西周王室大型宫殿建筑遗址仅数公里。

另外,周边还有周公庙、五丈原、石鼓山、钓鱼台等诸多人文景观。

这里是周秦文化的发祥地,3000年来物华天宝,人文荟萃。

雄伟壮观的法门寺真身宝塔就座落在这块关中平原西部的周原大地上。

法门寺创建于汉魏之际。

佛典记载,早在公元前3世纪释迦牟尼佛祖灭度200多年后,古印度孔雀王朝第三代国王阿育王笃信佛教,并宣布佛教为国教。

他把推行佛教的敕令分别刻在全国许多地区的石头上,希望他们能代代相传下去。

他最大的弘法活动是跨国传教弘法。

阿育王开启了佛祖8个舍利塔中的7塔地宫,取出佛祖舍利,在他推行佛教的地区和国家建了84000座佛塔以供奉舍利。

据佛经记载,中国得19处,法门寺为其中第5处。

因此,法门寺最初又称阿育王寺,无忧王寺。

汉魏之际,丝路西去,佛典东来,中外文化交流日见扩展。

中华民族在历史上第一次大规模地接受外来文化的影响,实为佛教开始。

如梁启超所言:“中国智识线与外国智识线相接触,晋唐间的佛学为第一次,将来的历算学便是第二次。

”周原位居出陇西行之枢纽,东西交通之要冲,是以长安为起点的古丝绸之路的必经之地,西北少数民族进入中原的必经之途,也是汉民族与少数民族进行政治、经济、文化交流的天然地带。

自然成为事实上最早接受佛教的地区之一,佛教文化在这里与中国传统文化交融、吸收、发展成为华夏文化的重要支脉。

吴立民《法音》1995年第01期(总125期)法门寺地宫,全称法门寺真身宝塔地宫。

元魏二年(555)肇启塔基,供奉佛指舍利,塔迭经北周武帝、唐武宗毁佛法难及唐贞观、显庆年间重修工程,明万历年间围绕唐代四绷木塔加固砌成十三级砖塔。

塔下地宫即为供养舍利的场所,至迟在唐高宗显庆五年即已建成。

自唐太宗贞观五年(631)开塔出示舍利后,唐代有七位君王迎请佛骨入宫供养,是为唐代佛教史上一大胜事。

1987年4月3日,释迦牟尼佛指骨舍利及唐代诸帝为其安奉所赐珍宝(总计金银器等共2499件绝代珍品),在法门寺塔地宫中被发现,这是中华人民共和国建国以来“佛教与唐代考古”的最重要发现。

佛左臂中指舍利共有四枚,其中一枚为“真骨”,三枚为“影骨”,系唐代诸帝迎送的原物,是世界上现存唯一的佛指舍利。

地宫自唐懿宗咸通十五年(874)正月初四日封闭后,到被重新发现启封,至今恰为1120周年,启封7周年。

整个法门寺塔地宫,在其封闭时被布置为唐密曼荼罗。

所谓唐密,是指唐代开元三大士所传金胎两部大法法系在唐代汉族地区的传承,经僧人一行和惠果大阿阇黎创造性的发展而成。

其内涵是唐代的密教。

具体来讲,从惠果直至智慧轮,上承印密,下启东密台密,这段时期可称为唐密时期,所谓有唐密曼荼罗,是指地宫为舍利供养的坛城,即唐密舍利供养曼荼罗。

地宫的大部分法器和供养物上雕塑的图像,即曼荼罗图像。

也就是说,地宫总体即为供养佛指舍利的大曼荼罗,佛指舍利为三昧耶曼荼罗,供养佛指舍利的诸种法器、供养物及供养法为法曼荼罗,如法供养即羯磨曼荼罗。

三密相应,四曼相即,组成了法门寺塔地宫的唐曼荼罗。

这些曼荼罗图像,提供了研究唐密以及东密有关疑难问题的重要资料。

法门寺真身宝塔地宫是古印度供养舍利方式与中国传统墓葬制度相结合的产物。

地宫建制一如唐朝帝王陵寝,其建法却依密教布坛之法而修建布置。

主体建制分作甬道、前室、中室,后室和密龛(即密室),即一道四室,设四门。

按增益护摩法“遍法界成黄色方坛”的要求,甬道、前、中室成长方形,后室及密室成正方形。

“地宫”,顾名思义就是地下宫殿,亦即人死后在冥界所居之宫室。

佛教传入中国后,为了发展的需要,也逐渐接受了中国的传统习惯,按照中国传统的埋葬方式瘗埋舍利,并把舍利放置于塔下的空间叫“地宫”,塔上层的空间叫“天宫”,介乎于二者之间的叫“天地宫”。

在中国古代建筑中,地下基础大都是夯打坚实的地基,没有什么别的东西。

而塔的结构除了地面上的塔体外,在地下还有一部分特殊构造:地宫,也称为“龙宫”或“龙窟”。

这一部分特殊的构造,是其他宫殿、坛庙、楼阁等建筑所没有的。

在印度,舍利只藏于覆钵形的塔内,而传到中国之后,与中国传统的深葬制度结合起来,便产生了地宫这一种形式。

凡是建塔,大都首先要在地下修建一个地宫,以埋藏舍利和放置供养器物。

这与中国帝王陵墓的地宫相似。

初唐时,地宫一般只是砖石结构的简单地室,葬具简易,供养品很少。

至中、晚唐,地宫形制就分为较简单的民间供奉和趋于豪华的帝王供奉。

法门寺地宫由来已久,因其为真身宝塔的一个组成部分,总的称呼是“法门寺真身宝塔地宫”。

它是佛舍利的瘗埋和供养之所,体现了中印两种不同的瘗埋方式的结合。

考证有关史料,法门寺真身宝塔地宫的建设非自唐始。

元魏二年(公元494年)大将军淮安王拓跋育开启塔基,供养佛指舍利。

这说明元魏之前法门寺有寺有塔,塔下有地宫。

宋徽宗时代邵博《邵氏闻见后录》卷二十八载:“凤翔府岐阳镇法门寺塔,葬佛手指骨一节,唐宪宗盛仪卫迎入禁中,韩吏部表谏者,塔下层为大青石芙蕖(荷花的别名),工制精妙。

每芙蕖一叶,上刻一施金钱人姓名,殆数千人,宫女姓名为多……所葬佛指骨,置金莲花中,隔琉璃水晶匣可见。

予宣和中过之,有老头陀言,旧多宝器,唐诸帝诸王施以供佛者,尽为权势取去,尚余二水晶兽环洗,亦奇物也。

”明隆庆年间塔崩,《扶风县志》中曰:“启其藏视之,深数丈,修制精工,金碧辉煌,水银为池,泛金船其上,内匣贮佛骨,旁金袈裟尚存。

”民国年间,朱子桥重修法门寺塔。

法门寺唐代地宫的建制模拟帝王陵寝,坐北向南,其形状略呈长“甲”字型,为盝顶窑洞式石质建筑。

法门寺法门寺因供奉着现存国内唯一的释迦牟尼佛指舍利,在佛教界享有崇高的地位。

1981年8月24日上午10时,突然一声巨响,法门寺真身宝塔在度过400多个年头后,无力支撑,西半边轰然坍塌。

1986年秋,拆除重建工程开始。

此前人们一直怀疑法门寺地宫可能是明代的,当看到第一道石门门楣上刻着两只唐代朱雀图案,才恍觉这竟然是唐代的地宫,且从未被开启。

2014年9月3日,电影《法门寺》的研讨筹拍会召开,著名诺奖作家莫言出任总编剧,吸引了不少媒体的注意力。

法门寺不止一次成为影视剧、戏曲和小说的题材,最有名的大概是京剧《法门寺》,毛泽东就很爱看,在延安看过多次,重庆谈判时蒋介石招待看戏,他挑的其中一出就是《法门寺》。

剧中的小人物太监贾桂,也因毛的多次公开点评“不要学贾桂奴才相”,一时在中国家喻户晓。

法门寺广受青睐,与其悠久的历史和附着的浓郁传奇色彩,莫不相关。

它被誉为“关中塔庙始祖”,因供奉着现存国内唯一的释迦牟尼佛指舍利,在佛教界享有崇高的地位。

位于宝鸡扶风县的法门寺,其地宫出土的绝世珍稀,即使与近邻西安丰富的顶级文物馆藏作比,也毫不逊色,有专家将其称为继秦始皇兵马俑之后陕西省最重要的考古发掘工程。

大唐珍藏重返人间八百里秦川上空乌云密布,电闪雷鸣,秋雨已连绵不绝下了十几个昼夜。

1981年8月24日上午10时,突然一声巨响,法门寺真身宝塔在度过400多个年头后,无力支撑,西半边轰然坍塌。

是修复还是拆了重建,当时有两种意见,因塔身破损严重,政府最终选择了后者,不想为将来的发现埋下了伏笔。

1986年秋,拆除重建工程开始,人们在发掘中发现在明代塔基下面还有一层唐代地基。

1987年4月3日,考古队清理地基时,一把洛阳铲插入土层中碰到了一块石板!刨开扰土层,石板下露出一条十几厘米长、3厘米宽的缝儿,一位工作人员扒在缝边往下看,大叫起来:“全是金子!”关于法门寺的种种传说,霎时浮上人们心头,群情激动。

次日,省考古所的专家赶赴工地,按考古惯例,果然在南边找到了宫门。

法门寺遗址及地宫

一、地理背景及保护范围

(1)基本概况

法门寺位于陕西省扶风县法门镇西北隅,始建于东汉,又名阿育王寺,唐武德八年(625年)始称法门寺。

自南而北有山门、铜佛殿、真身宝塔、大雄宝殿等。

本次申报的法门寺遗址及地宫就是以法门寺为基础的塔院建筑群。

(2)核心保护区

法门寺遗址及地宫的核心保护区自南而北有山门、铜佛殿、真身宝塔、大雄宝殿等。

核心保护区面积约为1.06万平方米。

(3)缓冲区

法门寺遗址及地宫周围被其他建筑包围,同属于法门寺文化景区范围内。

缓冲区西起宝塔路,东至观光路,北至南环路,南及。

缓冲面积约为1300亩。

二、独特价值与鲜明特征

法门寺始建于东汉末年桓灵年间,至今约有1700多年历史,有“关中塔庙始祖”之称。

法门寺因舍利而置塔,因塔而建寺,原名阿育王寺。

法门寺地宫是世界上迄今为止发现的年代最久远、规模最大、等级最高的佛塔地宫。

地宫其出土了释迦牟尼佛指骨舍利、铜浮屠、八重宝函、银花双轮十二环锡杖等佛教至高宝物,以及两千多件大唐国宝重器,为世界寺庙之最。

法门寺为唐代塔院建筑布局。

寺内存唐至清代碑碣十余通,宋元以来佛经653卷,佛像106尊。