SPSS聚类分析具体操作步骤

- 格式:ppt

- 大小:259.00 KB

- 文档页数:20

SPSS聚类分析实验报告一、实验目的本实验的目的是通过应用SPSS软件进行聚类分析,对样本进行分类和分组,通过群组间的比较来发现变量之间的关系和特征。

通过聚类分析的结果,可以帮助我们更好地理解和解释数据。

二、实验步骤1.数据准备:选择合适的数据集进行分析。

数据集应包含若干个已知变量,以及我们需要进行聚类的目标变量。

2.打开SPSS软件,导入数据集。

3.对数据集进行数据清洗和预处理,包括处理缺失数据、异常值等。

4.进行聚类分析:选择合适的聚类方法和变量,进行聚类分析。

5.对聚类结果进行解释和分析,确定最佳的聚类数目。

6.对不同的聚类进行比较,看是否存在显著差异。

7.结果展示和报告撰写。

三、实验结果及分析在实验过程中,我们选择了学校学生的体测数据作为聚类分析的样本。

数据集共包含身高、体重、肺活量等指标,共有200个样本。

首先,我们进行了数据预处理,包括处理缺失数据和异常值。

对于缺失数据,我们选择用平均值进行填充;对于异常值,我们使用离群值检测方法进行处理。

然后,我们选择了合适的聚类方法和变量,使用K-means聚类算法对样本进行分组。

我们尝试了不同的聚类数目,从2到10进行了分析。

根据轮廓系数和手肘法定量评估了不同聚类数目下聚类效果的好坏。

最终,我们选择了聚类数目为4的结果进行进一步分析。

通过比较不同聚类结果的均值,我们发现不同聚类之间的身高、体重和肺活量等指标存在较大差异。

这说明聚类分析对样本的分类和分组是合理和有效的。

四、实验总结本次实验通过应用SPSS软件进行聚类分析,对样本进行分类和分组,通过群组间的比较来发现变量之间的关系和特征。

通过分析聚类结果,我们发现不同聚类之间存在显著差异,这为进一步研究和探索提供了参考。

聚类分析是一种常用的数据分析方法,可以帮助我们更好地理解和解释数据,对于从大量数据中发现规律和特征具有重要的应用价值。

总之,聚类分析是一种有力的数据分析工具,可以帮助我们更好地理解和解释数据。

SPSS聚类分析实验报告一、实验目的本实验旨在通过SPSS软件对样本数据进行聚类分析,找出样本数据中的相似性,并将样本划分为不同的群体。

二、实验步骤1.数据准备:在SPSS软件中导入样本数据,并对数据进行处理,包括数据清洗、异常值处理等。

2.聚类分析设置:在SPSS软件中选择聚类分析方法,并设置分析参数,如距离度量方法、聚类方法、群体数量等。

3.聚类分析结果:根据分析结果,对样本数据进行聚类,并生成聚类结果。

4.结果解释:分析聚类结果,确定每个群体的特征,观察不同群体之间的差异性。

三、实验数据本实验使用了一个包含1000个样本的数据集,每个样本包含了5个变量,分别为年龄、性别、收入、教育水平和消费偏好。

下表展示了部分样本数据:样本编号,年龄,性别,收入,教育水平,消费偏好---------,------,------,------,---------,---------1,30,男,5000,大专,电子产品2,25,女,3000,本科,服装鞋包3,35,男,7000,硕士,食品饮料...,...,...,...,...,...四、实验结果1. 聚类分析设置:在SPSS软件中,我们选择了K-means聚类方法,并设置群体数量为3,距离度量方法为欧氏距离。

2.聚类结果:经过聚类分析后,我们将样本分为了3个群体,分别为群体1、群体2和群体3、每个群体的特征如下:-群体1:年龄偏年轻,女性居多,收入较低,教育水平集中在本科,消费偏好为服装鞋包。

-群体2:年龄跨度较大,男女比例均衡,收入中等,教育水平较高,消费偏好为电子产品。

-群体3:年龄偏高,男性居多,收入较高,教育水平较高,消费偏好为食品饮料。

3.结果解释:根据聚类结果,我们可以看到不同群体之间的差异性较大,每个群体都有明显的特征。

这些结果可以帮助企业更好地了解不同群体的消费习惯,为市场营销活动提供参考。

五、实验结论通过本次实验,我们成功地对样本数据进行了聚类分析,并得出了3个不同的群体。

spss聚类分析步骤什么是聚类分析聚类分析是一种通过将相似的样本数据进行分组的方法,以便于研究者可以更好地理解数据中的模式和结构。

在聚类分析中,研究者希望将数据样本划分为若干个互不重叠的群体,每个群体内的样本相似度较高,而不同群体之间的样本相似度较低。

spss的聚类分析功能spss是一种功能强大的统计分析软件,它提供了丰富的数据分析功能。

在spss中,可以使用聚类分析功能来进行数据样本的分组和分类。

聚类分析功能可以帮助研究者发现数据中的模式、规律和群体。

使用spss的聚类分析功能,可以根据变量之间的相似性将样本分成若干个组,从而更好地理解数据。

spss聚类分析步骤以下是使用spss进行聚类分析的基本步骤:1.打开数据文件:首先,需要打开包含要进行聚类分析的数据的spss数据文件。

可以通过点击菜单栏的“文件”选项打开数据文件,或者通过键盘快捷键“Ctrl + O”。

2.转换变量类型:在进行聚类分析之前,需要将数据中的所有变量转换为合适的类型。

例如,如果有一些分类变量,需要将其转换为因子变量。

可以通过点击菜单栏的“数据”选项,然后选择“转换变量类型”来进行变量类型的转换。

3.选择变量:在进行聚类分析之前,需要确定要使用的变量。

可以选择所有的变量,也可以只选择特定的变量。

选择变量可以通过点击菜单栏的“数据”选项,然后选择“选择变量”来进行。

4.进行聚类分析:选择好变量之后,可以进行聚类分析。

可以通过点击菜单栏的“分析”选项,然后选择“聚类”来进行聚类分析。

5.配置聚类分析参数:在进行聚类分析之前,需要配置一些参数。

例如,确定要使用的聚类方法和相似性测度。

可以根据具体的研究目的和数据特点来选择合适的参数。

6.运行聚类分析:配置好参数之后,可以点击“确定”按钮来运行聚类分析。

spss会根据选择的变量和参数,对样本数据进行聚类,并生成相应的结果。

7.分析聚类结果:在进行聚类分析之后,可以对聚类结果进行进一步的分析。

使用SPSS软件进行因子分析和聚类分析的方法使用SPSS软件进行因子分析和聚类分析的方法随着统计分析软件的发展,SPSS(Statistical Package for the Social Sciences)软件作为一款功能强大、易于使用的统计分析工具受到广泛欢迎。

它能帮助研究人员进行各种统计分析,其中包括因子分析和聚类分析。

本文将介绍如何使用SPSS软件进行因子分析和聚类分析,并针对每个分析方法提供详细步骤和操作示例。

一、因子分析因子分析是一种常用的统计方法,在数据维度缩减和相关变量结构分析方面具有广泛的应用。

以下是使用SPSS软件进行因子分析的步骤:1. 数据准备首先,需要将原始数据导入SPSS软件中。

可以通过选择“文件”>“打开”>“数据”,然后选择合适的数据文件进行导入。

确保数据是以矩阵的形式存储,每个变量占据一列,每个观察单位占据一行。

2. 因子分析设置在SPSS软件中,选择“分析”>“数据准备”>“特殊分析”>“因子”。

在弹出的对话框中,选择需要进行因子分析的变量,将它们移动到“因子”框中。

然后,选择所需的因子提取方法(如主成分分析或因子分析),并指定所需的因子个数。

可以选择默认值,也可以根据实际需求进行调整。

3. 统计输出完成因子分析设置后,点击“确定”按钮开始分析。

SPSS软件将生成一个因子分析结果报告。

报告中将包含因子载荷矩阵、特征值、解释的方差比例等统计指标。

通过这些指标,可以对变量和因子之间的关系、每个因子的解释能力进行分析。

4. 结果解读对于因子载荷矩阵,可以根据因子载荷的大小来判断变量与因子之间的关系。

一般来说,载荷绝对值大于0.3的变量与因子之间具有显著关联。

解释的方差比例表示每个因子能够解释变量总方差的比例,一般来说,越大越好。

在解读结果时,需要综合考虑因子载荷和解释的方差比例。

二、聚类分析聚类分析是一种用于数据分类的统计方法。

它根据观测值之间的相似性将数据对象分组到不同的类别中。

SPSS聚类分析过程聚类的主要过程一般可分为如下四个步骤:1.数据预处理(标准化)2.构造关系矩阵(亲疏关系的描述)3.聚类(根据不同方法进行分类)4.确定最佳分类(类别数)SPSS软件聚类步骤1. 数据预处理(标准化)→Analyze →Classify →Hierachical Cluster Analysis →Method 然后从对话框中进行如下选择从Transform Values框中点击向下箭头,此为标准化方法,将出现如下可选项,从中选一即可:标准化方法解释:None:不进行标准化,这是系统默认值;Z Scores:标准化变换;Range –1 to 1:极差标准化变换(作用:变换后的数据均值为0,极差为1,且|x ij*|<1,消去了量纲的影响;在以后的分析计算中可以减少误差的产生。

);Range 0 to 1(极差正规化变换/ 规格化变换);2. 构造关系矩阵在SPSS中如何选择测度(相似性统计量):→Analyze →Classify →Hierachical Cluster Analysis →Method 然后从对话框中进行如下选择常用测度(选项说明):Euclidean distance:欧氏距离(二阶Minkowski距离),用途:聚类分析中用得最广泛的距离;Squared Eucidean distance:平方欧氏距离;Cosine:夹角余弦(相似性测度;Pearson correlation:皮尔逊相关系数;3. 选择聚类方法SPSS中如何选择系统聚类法常用系统聚类方法a)Between-groups linkage 组间平均距离连接法方法简述:合并两类的结果使所有的两两项对之间的平均距离最小。

(项对的两成员分属不同类)特点:非最大距离,也非最小距离b)Within-groups linkage 组内平均连接法方法简述:两类合并为一类后,合并后的类中所有项之间的平均距离最小C)Nearest neighbor 最近邻法(最短距离法)方法简述:用两类之间最远点的距离代表两类之间的距离,也称之为完全连接法d)Furthest neighbor 最远邻法(最长距离法)方法简述:用两类之间最远点的距离代表两类之间的距离,也称之为完全连接法e)Centroid clustering 重心聚类法方法简述:两类间的距离定义为两类重心之间的距离,对样品分类而言,每一类中心就是属于该类样品的均值特点:该距离随聚类地进行不断缩小。

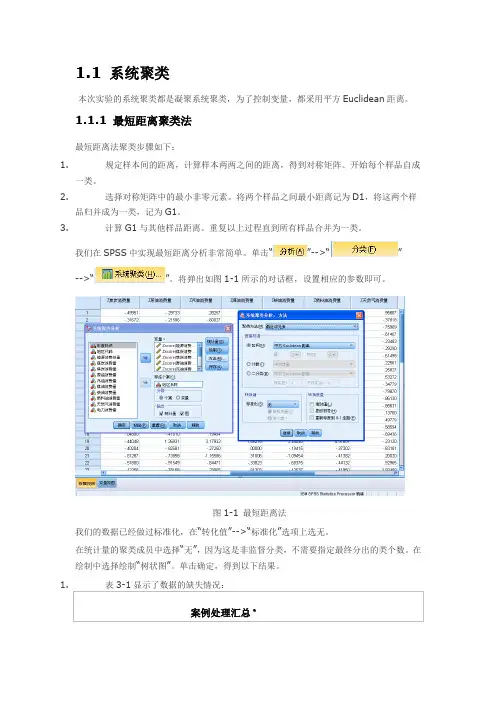

1.1 系统聚类本次实验的系统聚类都是凝聚系统聚类,为了控制变量,都采用平方Euclidean距离。

1.1.1 最短距离聚类法最短距离法聚类步骤如下:1.规定样本间的距离,计算样本两两之间的距离,得到对称矩阵。

开始每个样品自成一类。

2.选择对称矩阵中的最小非零元素。

将两个样品之间最小距离记为D1,将这两个样品归并成为一类,记为G1。

3.计算G1与其他样品距离。

重复以上过程直到所有样品合并为一类。

我们在SPSS中实现最短距离分析非常简单。

单击“”-->“”-->“”。

将弹出如图1-1所示的对话框,设置相应的参数即可。

图1-1 最短距离法我们的数据已经做过标准化,在“转化值”-->“标准化”选项上选无。

在统计量的聚类成员中选择“无”,因为这是非监督分类,不需要指定最终分出的类个数。

在绘制中选择绘制“树状图”。

单击确定,得到以下结果。

聚类表阶群集组合系数首次出现阶群集下一阶群集1 群集 2 群集 1 群集 21 21 28 .211 0 0 102 12 24 .465 0 0 63 2 27 .491 0 0 54 13 20 .585 0 0 95 2 14 .645 3 0 66 2 12 .678 5 2 77 2 7 .702 6 0 88 2 25 .773 7 0 99 2 13 .916 8 4 1110 21 29 1.085 1 0 1211 2 18 1.106 9 0 12表1-2 聚类过程我们可以通过更加形象直观的树状图来观察整个聚类过程和聚类效果。

如图1-2所示,最短距离法组内距离小,但组间距离也较小。

分类特征不够明显,无法凸显各个省份的能源消耗的特点。

但是我们可以看到广东省能源消耗组成和其他省份特别不同,在其他方法中也显现出来。

12 2 21 1.115 11 10 13 13 2 17 1.360 12 0 14 14 2 26 1.564 13 0 15 15 2 22 1.627 14 0 16 16 2 5 1.649 15 0 17 17 2 8 1.877 16 0 18 18 2 16 3.027 17 0 19 19 2 30 3.543 18 0 20 20 2 11 4.930 19 0 21 21 2 4 5.024 20 0 22 22 2 10 6.445 21 0 24 23 1 9 8.262 0 0 26 24 2 15 10.093 22 0 25 25 2 23 10.096 24 0 26 26 1 2 10.189 23 25 27 27 1 6 11.387 26 0 28 28 1 3 13.153 27 0 29 2911932.36728图1-2 最短距离法聚类图1.1.2 组间联接聚类组间联接聚类法定义为两类之间的平均平方距离,即。

中药聚类分析spss步骤操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!中药聚类分析在SPSS中的操作流程详解中药,作为中国传统医学的重要组成部分,其复杂性和多样性使得对其进行科学分类和研究显得尤为重要。

使用SPSS软件进行因子分析和聚类分析的方法因子分析和聚类分析是一种常用的数据分析方法,可以用于数据降维和分组。

SPSS是一款常用的统计软件,提供了丰富的分析工具和函数,可以方便地进行因子分析和聚类分析。

一、因子分析:因子分析是一种多变量分析方法,可以将一组相关的变量转化为少数几个互相独立的综合变量,称为因子。

因子分析可以用于降低数据的维度,提取主要的因素,并分析因素之间的关系。

以下是使用SPSS软件进行因子分析的步骤:1.打开SPSS软件,并导入要进行因子分析的数据集。

2.菜单栏选择“分析”-“降维”-“因子”。

3.在弹出的因子分析对话框中,选择要进行因子分析的变量,将其添加到“因子”框中。

4.在“提取”选项中,选择提取的因子个数。

可以根据实际需求和经验进行选择。

5. 在“旋转”选项中,选择旋转方法。

常用的旋转方法有方差最大旋转(Varimax),斜交旋转(Oblique)等。

6.点击“确定”按钮,进行因子分析。

7.SPSS会生成因子载荷矩阵、解释方差表、因子得分等结果。

可以根据因子载荷矩阵和解释方差表来解释因子的含义和解释度。

8.根据具体需求和分析目的,可以进行因子得分的计算和因子分组的分析。

二、聚类分析:聚类分析是一种无监督学习方法,可以将一组样本数据自动分成若干互不相交的群组,称为簇。

聚类分析可以用于数据的分组和群体特征的分析。

以下是使用SPSS软件进行聚类分析的步骤:1.打开SPSS软件,并导入要进行聚类分析的数据集。

2.菜单栏选择“分析”-“分类”-“聚类”。

3.在弹出的聚类分析对话框中,选择要进行聚类分析的变量,将其添加到“变量”框中。

可以选择多个变量进行分析。

4.在“距离”选项中,选择计算样本间距离的方法。

常用的方法有欧几里得距离、曼哈顿距离等。

5. 在“聚类方法”选项中,选择聚类算法的方法。

常用的方法有层次聚类(Hierarchical Clustering)、K均值聚类(K-means)等。

SPSS聚类分析过程聚类的主要过程一般可分为如下四个步骤:1.数据预处理(标准化)2.构造关系矩阵(亲疏关系的描述)3.聚类(根据不同方法进行分类)4.确定最佳分类(类别数)SPSS软件聚类步骤1. 数据预处理(标准化)→Analyze →Classify →Hierachical Cluster Analysis →Method 然后从对话框中进行如下选择从Transform Values框中点击向下箭头,此为标准化方法,将出现如下可选项,从中选一即可:标准化方法解释:None:不进行标准化,这是系统默认值;Z Scores:标准化变换;Range –1 to 1:极差标准化变换(作用:变换后的数据均值为0,极差为1,且|x ij*|<1,消去了量纲的影响;在以后的分析计算中可以减少误差的产生。

);Range 0 to 1(极差正规化变换/ 规格化变换);2. 构造关系矩阵在SPSS中如何选择测度(相似性统计量):→Analyze →Classify →Hierachical Cluster Analysis →Method 然后从对话框中进行如下选择常用测度(选项说明):Euclidean distance:欧氏距离(二阶Minkowski距离),用途:聚类分析中用得最广泛的距离;Squared Eucidean distance:平方欧氏距离;Cosine:夹角余弦(相似性测度;Pearson correlation:皮尔逊相关系数;3. 选择聚类方法SPSS中如何选择系统聚类法常用系统聚类方法a)Between-groups linkage 组间平均距离连接法方法简述:合并两类的结果使所有的两两项对之间的平均距离最小。

(项对的两成员分属不同类)特点:非最大距离,也非最小距离b)Within-groups linkage 组内平均连接法方法简述:两类合并为一类后,合并后的类中所有项之间的平均距离最小C)Nearest neighbor 最近邻法(最短距离法)方法简述:用两类之间最远点的距离代表两类之间的距离,也称之为完全连接法d)Furthest neighbor 最远邻法(最长距离法)方法简述:用两类之间最远点的距离代表两类之间的距离,也称之为完全连接法e)Centroid clustering 重心聚类法方法简述:两类间的距离定义为两类重心之间的距离,对样品分类而言,每一类中心就是属于该类样品的均值特点:该距离随聚类地进行不断缩小。

SPSS聚类分析过程聚类的主要过程一般可分为如下四个步骤:1.数据预处理(标准化)2.构造关系矩阵(亲疏关系的描述)3.聚类(根据不同方法进行分类)4.确定最佳分类(类别数)SPSS软件聚类步骤1.数据预处理(标准化)T Analyze (分析)宀Classify (分类,归类)宀Hierachical Cluster Analysis (层序聚类分析)T Method (方法,条理,)然后从对话框中进行如下选择从Transform Values 框中点击向下箭头,此为标准化方法,将出现如下可选项,从中选即可:R宜nge 0 io 1Maximum magnitude of 1Mean of 1St找ndnrd dmuiartioi】cd 1标准化方法解释:None:不进行标准化,这是系统默认值;Z Scores (Z- Scores,英文名又叫Standardized Population Data, 是以标准差单位来表现的一组观察值):标准化变换;Range-1 to 1 :极差标准化变换(作用:变换后的数据均值为0,极差为1,且| X j *|<1,消去了量纲的影响;在以后的分析计算中可以减少误差的产生。

);Range 0 to 1 (极差正规化变换/ 规格化变换);2.构造关系矩阵在SPSS中如何选择测度(相似性统计量):T Analyze 宀Classify 宀Hierachical Cluster Analysis Method 然后从对话框中进行如下选择Hiurarchigl CI uster Ana 1 ys is : MethodCluster Method: Be twe en-g r on p s linkage庁Interval:「Counts: 广Binary; Squared Euclidean distance uared Euclidean distanee Pearson correlation ChebychevBlockMin kowskiCustomizedTransform Valuesstandardize: Z scores ▼a By variable r By case Tr^nsform Measures r Absolute valuesr Change signr Rescale to 0-1 range常用测度(选项说明):Euclidean distanee :欧氏距离(二阶Minkowski距离),用途:聚类分析中用得最广泛的距离;Squared Eucidean distanee :平方欧氏距离;Cosine :夹角余弦(相似性测度;Pearson correlation :皮尔逊相关系数;3.选择聚类方法SPSS中如何选择系统聚类法常用系统聚类方法a)Between-groups linkage 组间平均距离连接法方法简述:合并两类的结果使所有的两两项对之间的平均距离最小。