spss聚类分析

- 格式:ppt

- 大小:1.32 MB

- 文档页数:63

第九章SPSS的聚类分析1.引言聚类分析是一种数据分析方法,用于将相似的对象划分到同一组中,同时将不相似的对象划分到不同的组中。

SPSS是一种常用的统计软件,提供了聚类分析的功能。

本章将介绍SPSS中的聚类分析方法及其应用。

2.数据准备在进行聚类分析之前,需要准备好待分析的数据。

数据应该是定量变量或者定性变量,可以包含多个变量。

如果存在缺失值,需要处理之后才能进行聚类分析。

3.SPSS中的聚类分析方法在SPSS中,聚类分析方法有两种:基于距离的聚类和基于密度的聚类。

基于距离的聚类方法将对象划分到不同的组中,使得组内的对象之间的距离最小,组间的对象之间的距离最大。

常见的基于距离的聚类方法包括单链接聚类、完全链接聚类和平均链接聚类。

基于密度的聚类方法则通过考虑对象周围的密度来划分对象所属的组。

在SPSS中,可以使用层次聚类和K均值聚类这两种方法进行聚类分析。

3.1层次聚类层次聚类又称为分级聚类,它将对象分为一个个的层级,直到每个对象都成为一个单独的组为止。

层次聚类分为两种方法:凝聚层次聚类和分化层次聚类。

凝聚层次聚类是从每个对象作为一个单独的组开始,然后根据对象之间的距离逐渐合并组,直到所有的对象都合并到一个组为止。

凝聚层次聚类的最终结果是一个层级的分组结构,可以根据需要确定分组的层数。

分化层次聚类是从所有的对象开始,然后根据对象之间的距离逐渐分离成不同的组,直到每个对象都成为一个单独的组为止。

在SPSS中,可以使用层次聚类方法进行聚类分析。

通过选择合适的距离度量和链接方法,可以得到不同的聚类结果。

3.2K均值聚类K均值聚类是一种基于距离的聚类方法,通过计算对象之间的距离,将对象分为K个组。

K均值聚类的基本思想是:首先随机选择K个对象作为初始的聚类中心,然后将每个对象分配到离它最近的聚类中心,重新计算聚类中心的位置,直到对象不再发生变化为止。

K均值聚类的结果是每个对象所属的聚类,以及聚类的中心。

在SPSS中,可以使用K均值聚类方法进行聚类分析。

spss聚类分析SPSS是一款广泛使用的统计分析软件,其中包含了聚类分析的功能。

聚类分析是通过对数据进行归类,将数据划分为不同的样本组,并通过比较不同样本组之间的差别,来发现样本之间的联系和规律。

因此,在社会科学研究、医学研究、市场调研等领域都有广泛的应用。

聚类分析的主要目的是通过样本之间的相似性,将样本划分为不同的组别。

这些组别应当具有高度的内聚性和低度的外在性。

通常情况下,聚类分析主要分为两类:基于距离的聚类和基于密度的聚类。

在基于距离的聚类中,样本之间的相似性是通过计算它们之间距离的度量来确定的,而在基于密度的聚类中,相似性是通过样本之间的密度来定义的。

SPSS中的聚类分析可以按照样本之间的相似性和可分性来进行分析。

在分析之前需要确定聚类的样本数量和采用的距离度量。

距离度量可以是欧氏距离、曼哈顿距离、皮尔森相关系数等。

样本数量的确定可以采用层次聚类或K均值聚类等方法。

层次聚类分析将样本逐步合并成越来越大的组别,直到形成一个大的聚类。

这种方法是基于距离的聚类方法,通常使用最短距离法、最长距离法、中间距离法、重心距离法等来确定样本之间的距离。

聚类的结果可以用树状图或热图来进行展示。

另一种方法是K均值聚类,它将样本分成K个组别,使得组内样本之间的距离最小,而组间的距离最大。

该方法采用欧氏距离来衡量样本之间的距离。

在进行K均值聚类分析时,需要确定聚类的数量,可采用手动设置和基于统计指标的自动调整方法等进行确定。

聚类分析的结果可以用样本聚类图、热图和Dendrogram 等方式进行展示。

聚类分析的结果可用来确定样本之间的相似性,进而探究变量之间的关系。

同时,聚类分析也可用于分类问题的解决,对于预测和分类都有重要的应用。

总之,SPSS聚类分析是现代研究中经常采用的一种分析技术,它能够发现数据背后的内在结构,帮助我们更好地理解和处理研究问题。

SPSS聚类分析实验报告一、实验目的本实验旨在通过SPSS软件对样本数据进行聚类分析,找出样本数据中的相似性,并将样本划分为不同的群体。

二、实验步骤1.数据准备:在SPSS软件中导入样本数据,并对数据进行处理,包括数据清洗、异常值处理等。

2.聚类分析设置:在SPSS软件中选择聚类分析方法,并设置分析参数,如距离度量方法、聚类方法、群体数量等。

3.聚类分析结果:根据分析结果,对样本数据进行聚类,并生成聚类结果。

4.结果解释:分析聚类结果,确定每个群体的特征,观察不同群体之间的差异性。

三、实验数据本实验使用了一个包含1000个样本的数据集,每个样本包含了5个变量,分别为年龄、性别、收入、教育水平和消费偏好。

下表展示了部分样本数据:样本编号,年龄,性别,收入,教育水平,消费偏好---------,------,------,------,---------,---------1,30,男,5000,大专,电子产品2,25,女,3000,本科,服装鞋包3,35,男,7000,硕士,食品饮料...,...,...,...,...,...四、实验结果1. 聚类分析设置:在SPSS软件中,我们选择了K-means聚类方法,并设置群体数量为3,距离度量方法为欧氏距离。

2.聚类结果:经过聚类分析后,我们将样本分为了3个群体,分别为群体1、群体2和群体3、每个群体的特征如下:-群体1:年龄偏年轻,女性居多,收入较低,教育水平集中在本科,消费偏好为服装鞋包。

-群体2:年龄跨度较大,男女比例均衡,收入中等,教育水平较高,消费偏好为电子产品。

-群体3:年龄偏高,男性居多,收入较高,教育水平较高,消费偏好为食品饮料。

3.结果解释:根据聚类结果,我们可以看到不同群体之间的差异性较大,每个群体都有明显的特征。

这些结果可以帮助企业更好地了解不同群体的消费习惯,为市场营销活动提供参考。

五、实验结论通过本次实验,我们成功地对样本数据进行了聚类分析,并得出了3个不同的群体。

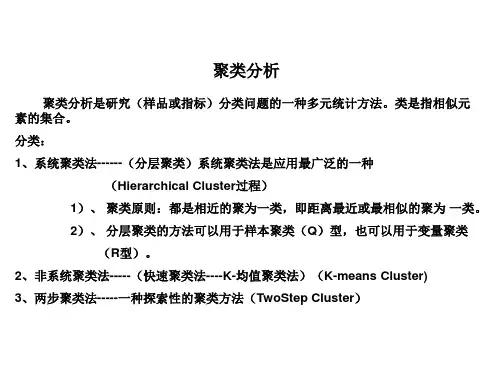

多元分析的主要思想之一就是降维,我们已经讲过了很多降维的方法,例如因子分析、主成分分析,多维尺度分析等,还有一种重要的降维方法,就是聚类分析。

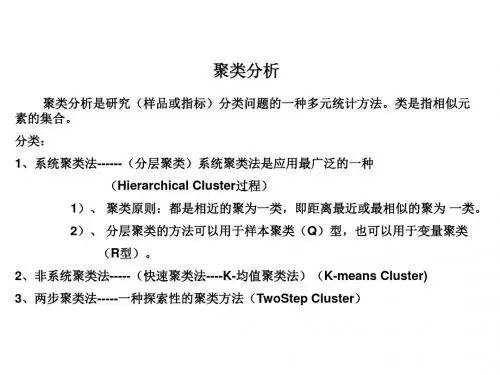

聚类分析实质上就是按照距离远近将数据分成若干个类别,使得类别内的差异尽可能小,类别间的差异尽可能大,它也是一种描述统计方法,并没有涉及假设检验。

由于聚类是根据数据间的距离来进行分类的,因此如何定义距离就成为聚类分析首先要确定的内容,统计学中定义距离的方法有几十种,最常用的是欧氏距离。

聚类的方法体系主要有三种1.非层次聚类代表方法有K-均值聚类法,基本思路是首先定义一个初始分类,然后通过迭代把数据在不同的类别间移动,直到达到一定标准,该方法计算速度较快,因此也称为快速聚类法,通常需要在分析前就确定具体的类别个数。

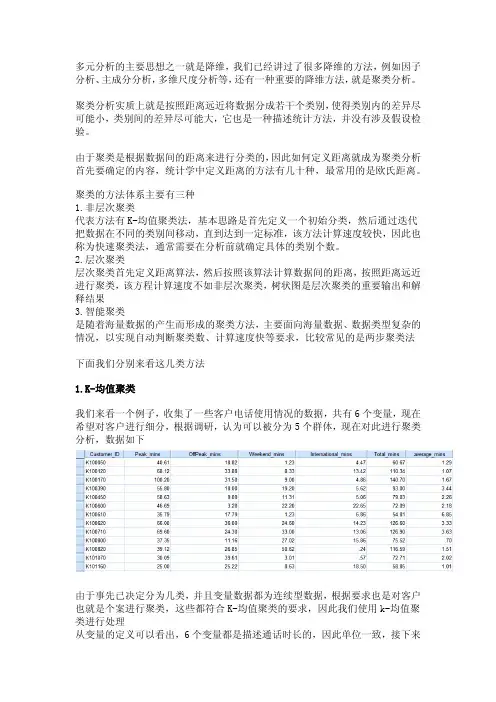

2.层次聚类层次聚类首先定义距离算法,然后按照该算法计算数据间的距离,按照距离远近进行聚类,该方程计算速度不如非层次聚类,树状图是层次聚类的重要输出和解释结果3.智能聚类是随着海量数据的产生而形成的聚类方法,主要面向海量数据、数据类型复杂的情况,以实现自动判断聚类数、计算速度快等要求,比较常见的是两步聚类法下面我们分别来看这几类方法1.K-均值聚类我们来看一个例子,收集了一些客户电话使用情况的数据,共有6个变量,现在希望对客户进行细分,根据调研,认为可以被分为5个群体,现在对此进行聚类分析,数据如下由于事先已决定分为几类,并且变量数据都为连续型数据,根据要求也是对客户也就是个案进行聚类,这些都符合K-均值聚类的要求,因此我们使用k-均值聚类进行处理从变量的定义可以看出,6个变量都是描述通话时长的,因此单位一致,接下来进行描述性统计,进一步查看数据分析—分类—K-均值聚类2.层次聚类法根据运算的方向,层次聚类法可以分为合并法和分解法,这两种方法原理完全相同,只是方向相反。

相比较K-均值聚类等非层次聚类,层次聚类法的优点很明显:既可以对个案聚类也可以对变量聚类,并且变量的数据类型也没有过多要求,对距离的测量方法也非常多样,即使运算速度较慢,但是借助于计算机,也可以弥补。

spss聚类分析标题:SPSS聚类分析及应用引言:聚类分析作为一种常用的数据分析方法,可以帮助我们对大量的数据进行分类和整理,为进一步的研究提供有力的分析基础。

SPSS软件作为一种专业的统计分析工具,被广泛应用于聚类分析领域。

本文旨在介绍聚类分析的基本概念与原理,并以SPSS软件为例,展示如何进行聚类分析及其应用。

一、聚类分析的基本概念与原理1.1 聚类分析的概念聚类分析是一种将相似对象集合归入同一类别的数据分析方法,该方法可以形成几个并列的类别,每个类别内的对象间相互之间更加相似,而不同类别之间的对象更加不相似。

1.2 聚类分析的原理聚类分析的主要原理是通过测量和比较对象间的相似性或差异性来进行分类。

常用的相似性度量方法有欧氏距离、曼哈顿距离和相关系数等。

聚类分析基于这种相似性度量,通过计算各个对象之间的距离,将相似的对象聚集在一起形成类别。

二、SPSS中的聚类分析2.1 数据准备在进行聚类分析前,首先需要准备好要分析的数据。

SPSS软件支持多种数据格式的导入,例如Excel、CSV等。

确保数据的准确性和完整性,以保证分析结果的准确性。

2.2 聚类分析操作步骤(1)打开SPSS软件并导入数据。

选择“文件”菜单下的“导入”选项,选择需要导入的数据文件。

(2)选择“分析”菜单下的“分类”选项,点击“K-Means聚类”或“层次聚类”选项。

(3)在弹出的对话框中设置变量,选择需要进行聚类分析的变量和相似性度量方法。

(4)点击“确定”按钮执行聚类分析。

2.3 聚类分析结果解释聚类分析结果的解释依赖于具体的分析方法和数据特征。

一般来说,可以通过聚类过程中形成的“树状图”或“聚类标签”等来解释聚类结果。

同时,也可以通过计算不同类别内变量的均值和方差等统计指标,分析不同类别之间的差异性。

三、聚类分析的应用聚类分析在众多领域中都有广泛的应用,以下是几个典型的应用案例:3.1 市场细分通过聚类分析,可以将客户分为不同的群体,进而进行有效的市场细分。

第十讲聚类分析SPSS操作聚类分析是一种数据挖掘的方法,用于将样本数据按照相似性进行分组。

SPSS是一款功能强大的数据分析软件,提供了丰富的聚类分析功能,下面将介绍如何使用SPSS进行聚类分析。

首先,打开SPSS软件,并导入要进行聚类分析的数据文件。

可以通过点击“文件”菜单中的“打开”选项,选择相应的数据文件进行导入,或者直接将数据拖拽到SPSS软件界面上。

导入数据之后,在SPSS软件的数据视图中,可以查看数据的各个变量和观察值(样本)。

接下来,点击“分析”菜单中的“分类”选项,然后选择“聚类”。

在聚类分析对话框中,首先需要选择要进行聚类分析的变量。

可以将所有要分析的变量移动到“变量”列表中,或者点击“添加全部”按钮,将所有变量添加到“变量”列表中。

在聚类分析对话框中,还有一些其他的配置选项,如“距离测度”、“规范化方法”、“分散度”等,可以根据实际需求进行设置。

其中,距离测度指的是计算样本间相似性的方法,常用的有欧几里得距离、曼哈顿距离等;规范化方法用于对变量进行标准化;分散度用于定义聚类的紧密度。

配置好相关选项之后,可以点击“聚类”按钮开始进行聚类分析。

SPSS会根据所选的变量和配置选项,对样本进行聚类,并在输出视图中呈现聚类结果。

聚类分析的输出结果包括聚类分布表、聚类变量表、聚类映射表等。

聚类分布表显示了每个聚类中的样本数量;聚类变量表显示了每个聚类中各个变量的均值;聚类映射表显示了每个观察值所属的聚类。

分析完毕后,可以根据聚类的结果对样本进行分类。

可以基于聚类分布表和聚类映射表,将样本分为不同的类别,并对每个类别进行描述和解释。

此外,可以对每个类别的特点进行进一步的分析,比如对不同类别的平均值进行比较,以了解不同类别之间的差异。

聚类分析还可以进行一些其他的操作,比如对聚类结果进行可视化展示。

可以使用SPSS的图形功能,绘制散点图或热力图,将样本点按照聚类分组进行呈现,以便更直观地了解聚类结果。